全景式回顧抗美援朝戰爭(659)15歲參軍,17歲上了上甘嶺_風聞

泼墨梧桐-息壤连载《穿越新世纪风云》《漫雨和飞沙》昨天 20:51

公眾號:穿越新世紀風雲錄

大家好,我是霞姐。

大家好,我是霞姐。

在河南鄭州有一位傳奇的老兵奶奶。她15歲參軍,17歲上了上甘嶺。

在奶奶家裏,我們聊了一個下午,奶奶一直在爽朗地大笑,而我卻一次次忍不住抹眼淚。

我問她,女人上戰場,是不是都得把自己的性別忘掉?

她説那當然,子彈可分不清男女。

我又問,心理上可以忘記自己是女人,可生理上怎麼辦?女人就是女人呀?

奶奶説,辦法總比困難多,你到了戰場就知道怎麼辦了。

戰地黃花 口述人:柳嶽繼我15歲那年,當兵的第二天。

跟着部隊走了整整一天,正在駐地休整時,我忽然看見人羣中有個熟悉的身影。

只見鄰居女孩扶着我母親匆匆走來。

我一下很緊張,母親這麼大老遠追來,肯定是不讓我走。

果然,母親找到部隊領導,堅決不同意我參軍。

部隊領導出面給母親做工作,我也跟母親談到很晚,但還是説服不了她。

沒辦法,我只能跟着母親離開部隊,晚上住宿在一家旅館。

當晚,我準備逃走。

我是四川敍永人,姓柳嶽,單名一個繼字。

我是四川敍永人,姓柳嶽,單名一個繼字。

柳嶽不在百家姓中,是個家族複姓,柳家和岳家是我們那的兩個大家族,岳家大院有上百號人,柳家小一點,也有幾十號人。

我的祖輩都是開明人士,早早就在當地辦學校,母親那一輩就沒纏足了,到了我們這一輩女孩子也都能進學堂。

我們那有兩所小學,分男校女校,我們家離男校近,父母就讓我去讀男校了。

全校就兩個女生,上課我們倆就單獨坐在一個角落,下課後也是和男生們一起玩耍,籃球、排球的什麼都玩,體力好得很。

我的童年正值抗戰,老家山高路遠,日本人沒能進來,但日軍飛機卻常常來騷擾,跑警報是家常便飯。

從小見慣頭頂上那些要命的飛機,等後來到朝鮮戰場見到美軍飛機,也就不怕了。

到了1950年,我15歲,在四川敍永省中讀初三。

記得是4月的一天,我們這裏路過一支解放軍,看到隊伍裏的女兵,覺得很是威風。

我當即拉着隊伍裏一位女兵問我可以當兵嗎?

對方説部隊現在不招兵,可以第二天到敍永春秋祠找團長報名試試。

我回學校把這事一説,班上同學都爭着想去。

這是中國人民解放軍第15軍,準備進軍大西南剿匪。

我和班上一眾同學都跑到春秋祠報名參軍,因為人太多,團裏就組織大家考了個試。

現場簡單地跳舞、唱歌后,我和另外兩名同學通過了考試,我分在戲劇組。

因為部隊很快要走,我沒來得及跟父母告別,跟着部隊上了路。

另外兩個考上的同學跟家裏説了,都被攔下,我擔心父母不同意,索性先斬後奏,等安頓好再給家裏寫信。

戲劇組組長叫郭同昭,其實也只有18歲的一個姑娘,但她卻像老大姐一樣關心我,幫我揹包,教我唱歌,還給我講女英雄的故事。

一路之上,我們很快熟悉了,我也迅速體會到了部隊這個大家庭的温暖。

沒想到,第二天剛走到離家二十公里的地方,母親就追了上來。

我預感大事不好,馬上找到郭組長商量,讓她一定説服我母親,如果説服不了,也要想法把我帶上。

跟母親輾轉住了一夜,第二天一早我準備藉機悄悄離開,才發現母親早已和房東串通,把門從外面鎖住了。

天一亮部隊就要出發,正當我萬分着急時,郭同昭組長來到門外敲門,卻無人理睬。

正在危機時刻,郭組長來了,她在外面好話説盡,房東就是不開門。

吃了閉門羹的郭組長只好在門外,説部隊已決定讓我跟母親回家,她只是來找我留個地址。

房東信以為真,徵得母親同意後才把門鎖打開。

但門只開了一道縫,外面房東拉着門,裏面母親抵着門,郭組長迅速地把一隻手伸進門縫,我趁機抓着她的手不放。

母親眼看中計,便一邊使勁頂着門,一邊緊拉着我。

郭組長佯裝被壓傷了手,大呼大叫,哎喲,手疼死了!

母親嚇得一鬆手,我奮力推開門,緊隨着郭組長一起飛奔起來。

為了不讓母親追上來,我倆飛快跑到了部隊的最前面。

那是個熱血的年代,根本沒想到母親的擔心。

秦基偉軍長和文工團在一起

秦基偉軍長和文工團在一起

跟着部隊行到半路,後面一位戰士忽然喊住我:“瞧,你的腳流血了!”

我回頭一看,才知道腳後跟被磨破了一大塊皮,鮮血把鞋子都染紅了。

正在這時,一名魁梧的中年軍人牽着一匹馬走了過來,他看到我走路一瘸一拐,便停下來説:“小鬼,腳上有傷就騎馬!”

他立即把我扶上馬背,還一路給我牽着繮繩。

天黑時到達宿營地,我回想白天的狼狽模樣,不禁感慨地對大家説:“今天幸好遇到那個馬伕,他真是個好人!”

沒想到,正是這句話惹得同志們鬨堂大笑。

郭同昭組長説:“這個馬伕可不簡單,不僅給你牽馬,他還指揮千軍萬馬哩!”

“啥?這個馬伕這麼厲害?養了這麼多馬?”

眾人再度大笑,我才知道,這個好心的“馬伕”竟然是大名鼎鼎的15軍軍長——秦基偉。

這話不知道怎麼就傳到秦軍長耳朵裏,聽説軍長也被逗笑了。

兩天後,秦軍長來看望文工團員,他還特走過來和我握手,還風趣地説:“小鬼,我這個馬伕怎麼樣?你的腳傷好了沒有?”

軍長的幽默和大度,讓我既羞愧又感激。

部隊抵達四川瀘州後,駐紮了下來,我這才開始給家裏寫信。

部隊抵達四川瀘州後,駐紮了下來,我這才開始給家裏寫信。

我把同志們怎麼對我好,軍長還給我牽馬這些都寫了,父母看到信這才放心。

幾個月後,我父親還親自把我妹妹也送去部隊當兵,妹妹才13歲,到部隊後又送去讀了幾年書。

我收到家裏回信,好高興,我哥哥是老師,跟批改作業一樣,把我信中的錯別字統統批註出來,寄回給我。

哥哥説我這個年紀正是讀書求學之際,離開學堂也不能放鬆學習,要我每天記日記,提高自己的讀寫能力。

哥哥的話我聽進去了,寫日記的習慣保持了一輩子。

我到了文工團後,又招了好幾個小女孩,新成立了舞蹈隊,把我們送去西南民族大學培訓,排練的革命團結舞,不知跳了多少場。

不久後,部隊從瀘州前往重慶,我們第15軍也很快接到命令,開赴抗美援朝戰場。

在動員會上,軍長秦基偉説:“全體將士要為保家衞國奮力拼殺、捨生忘死。不上光榮簿,就塗烈士碑!”

不少戰士深受感動,咬破手指寫下血書請戰。

1951年春,我軍進入朝鮮。

政委當時給文工團下達的任務是,哪裏有戰士,哪裏必須有歌聲;哪裏最艱苦,就要到哪裏去!

男演員和年齡稍大些的女團員已隨大部隊入朝,我和一些年齡較小的同志還留在國內。

隨着前線戰鬥越來越激烈,聽説文工團員也犧牲了幾個,心裏可氣憤了,就天天去求領導,讓我們也上戰場去。

那時小,可激情了。領導被磨得沒辦法,説文工團已經出征了,如果我們現在要去,就只能出來文工團。

我想只要能上戰場,管他是哪個團,於是就到處打聽,有沒有近期去朝鮮的部隊。

因前線傷亡大,上級命令在國內的隨營學校護訓隊提前畢業入朝,得到這個消息後,我就要求隨護訓隊入朝,團裏批准了我。

我要做戰場上的百靈鳥

我要做戰場上的百靈鳥

之前文工團女兵都是坐火車出國的,我這次隨護訓隊是步行前往。

6月中旬的一個夜晚,我同護訓隊的女戰友們跨上鴨綠江大橋。

冒着迎面撲來的江風,我們忍不住回頭多看了幾眼祖國,這一去還能不能回來誰也説不準。

入朝後,就是晝宿夜行。

白天休息時,我每天都要給自己挖一個掩體,要挖到半人深,手上常常是血泡。

那時我年紀小,什麼都不想,也不覺得苦。

既然來抗美援朝,就要抱着無畏犧牲的決心。恐懼是一天,勇敢也是一天。

死是真不怕,就怕當俘虜,我們女兵都約好,遇到敵人就手榴彈同歸於盡。

記得過清川江時,大橋前後一公里內都是敵人的火力封鎖線,敵機輪番轟炸。

首次置身戰火,神經崩得很緊張,我聽到“跑步前進”,撒腿就跑,空中敵機呼嘯俯衝,炸彈落到江心濺起粗大的水柱。

剛跑到橋面,我已精疲力竭,兩腿像灌了鉛一樣,“撲通”一下摔倒在橋頭,背的乾糧袋也滾落江中。

這和小時候跑警報可不一樣,我實在太累了,跌倒後竟感到無比輕鬆,大口地喘着氣,真想好好躺一躺。

一位護橋的戰士衝過來,一把拽起我:“你還活着?趴那幹什麼,快跑!”

他拽着我趔趄地剛跑了沒幾步,剛摔倒的位置就被一發炮彈炸開了花。

真實的戰場原來是如此殘酷而慘烈。

到了前線,我先跟着護訓隊到了後勤,等着看分到哪個醫院。

到了前線,我先跟着護訓隊到了後勤,等着看分到哪個醫院。

後勤領導在跟軍裏電話請示時,我們文工團的團長聽説了有個文工團的,馬上安排副團長來把我接走,他們還正缺人呢。

就這樣,我雖然培訓了一些救護知識,卻一天護士也沒當成,又回去做文藝兵了。

在異國的戰場見到文工團的大哥哥大姐姐們,心裏好高興呀,跟回家了一樣親。

文工團的任務就是把大家的英雄事蹟,編排成節目,下到連隊去演出,鼓勵大家奮勇爭先。

我那時還扎着兩根小辮子,戰友們都叫我“小辮兒”,走到哪裏都喜歡帶着我。

用現在的話説,我那是下連隊專業户。

為什麼喜歡帶我,我後來分析,可能我從小山區長大,能吃苦,跑得快,不拖後腿。

記得有一次我們去紅3連演出,通過一個山頂時,交通壕早被炸平,敵人發現了我們,立即用機槍掃射。

大白天火紅的彈道在身邊嘭嘭地響着,帶路的戰士高喊:“大家跟我滾下山溝。”

我跟着大家連滾帶爬到了山底,相視後大家一陣好笑,原來都成了灰人。

尤其是我辮子上全是灰,大家都笑我成了“灰姑娘”。

首長給我們的任務就是哪裏有戰士,哪裏就要有歌聲,哪裏最艱苦就要到哪裏去。

有次我們下到英雄紅三連,演出完聽説前線有個觀察哨,還有兩個放哨的士兵,雖然哨所很危險,我們也堅持去到那裏給哨兵演出。

不僅如此,為了躲避敵人的飛機,連隊住的很分散,駐地周圍也不能有煙霧,生火做飯要離一段距離。

有一次,為了讓在野外做飯的戰士也能看到演出,我們去了五個文藝兵,兩個專門去負責幫做飯,保證連隊能準時吃上飯,三個負責演出,觀眾就一個炊事員。

他是個老兵,都感動哭了。

把歡樂帶給每一個戰士

把歡樂帶給每一個戰士

到朝鮮幾個月後,就到了漫長的冬天,和我一樣的南方兵完全沒經驗,第一個冬天可遭罪了。

記得有一次,我們去兵站扛糧食,一袋有五十斤,我人還沒一百斤,要一直沿着冰凍的河面走。

冰面很滑,沒辦法只能伸手出來扶着面袋子,手很快就凍傷了,一點知覺沒有。

路途休息時用松枝生火取暖,回營地又將凍僵的手、腳放在熱水裏泡,結果被嚴重凍傷。

只能纏着繃帶堅持演出,被前線官兵們戲稱為“殘廢軍人文工團”。

這個冬天,我的雙手被凍掉皮,兩隻腳的指甲全部被凍掉。

後來知道凍傷了不能烤火不能泡熱水,要弄雪揉搓慢慢恢復過來。

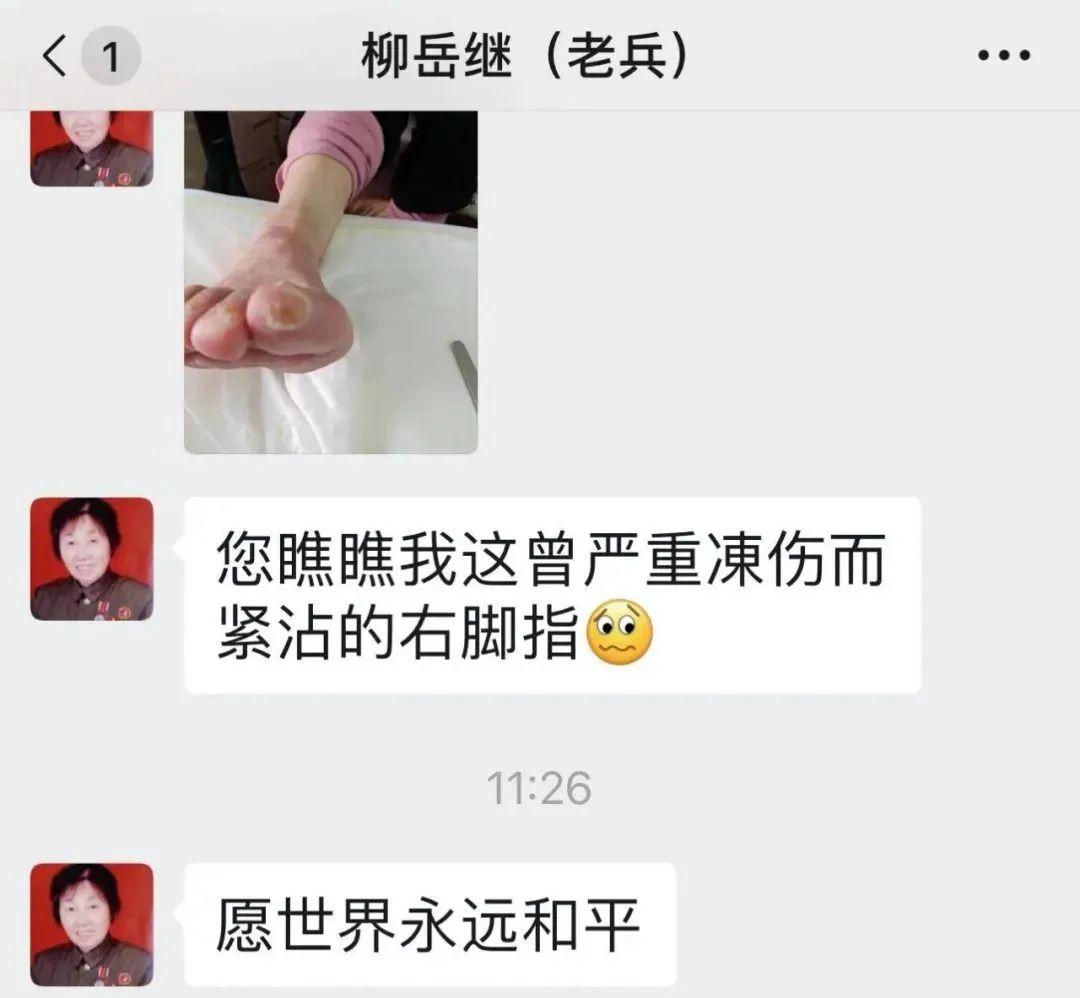

六十年過去,我現在的腳趾頭都是粘連在一起,經常發炎流血。

去年疼得厲害,我去看醫生,醫生給我照了一張照片,説你看,腳趾頭都能看到骨頭了。

醫生交代要我穿五指襪,可穿上就沒合適的鞋,我就用面紗隔着,現在漸漸有經驗了,直接用衞生紙把腳趾頭隔開,也能湊合。

朝鮮那零下幾十度,大家也沒法洗澡,個個身上都長滿了蝨子,我是到朝鮮才知道蝨子也是變色蟲,頭髮上的是黑色的,衣服上的是白色的。

文工團女兵因為演出化妝需要,都留着長長的大辮子,一梳頭蝨子掉一地,我們用紙接着,趕緊丟到火裏,一陣噼裏啪啦炸響。

這還不算,最難受的是長疥瘡,癢得受不了,我每天醒來手指甲裏全是血,就是晚上睡着後撓的。

這些苦,和戰士們相比起來,根本不算什麼。

有的戰士被燃燒彈燒傷,渾身都包裹起來,看到這種景象,我心裏實在難過唱不出歌。

戰士們卻很樂觀,還把以前的照片拿給我們看,説“看,我們以前也是帥小夥!”

他們沒有多高的文化,但思想境界卻很高,我從心裏敬佩他們。

那時大家都想當英雄,榮譽感可以讓人忘掉恐懼。

到1952年的三四月,我志願軍第15軍奉命接替平金淮地區的防禦任務,堅守在忠賢山、西方山、五聖山一線。

到1952年的三四月,我志願軍第15軍奉命接替平金淮地區的防禦任務,堅守在忠賢山、西方山、五聖山一線。

上甘嶺就是五聖山前沿的一個小村莊。

部隊一邊抗擊敵人進攻,一邊緊鑼密鼓修築工事,可以隱蔽、生活的四通八達的坑道也就建成了。

坑道不斷加深加寬,頂部厚30米以上。要不是這些坑道,後面的堅守不堪設想。

為了活躍陣地氣氛,軍政委谷景生指示文工團到前沿連隊開展坑道文藝活動。

到9月中旬,我和王子毅、陳會林三人被分到15軍第44師130團2連,2連堅守的陣地位於上甘嶺右翼西方山主峯。

王子毅負責戲劇創作,陳會林唱歌唱得很好,我們的任務一方面收集2連的英雄事蹟進行説唱表演,另一方面還培養文藝骨幹,讓戰士們自編自演,鼓舞鬥志。

我們上去後,我也成了這裏唯一的女戰士。

在一個純男性的前沿坑道陣地,出現了一個女性身影,確實很特別。

戰士們很照顧我,開始給我在山後挖了一個小廁所。

後來戰鬥打響,不能出去了,只能和大家共用。

當時為了方便通風,廁所都是坑道門口挖了一個坑,放一個大缸,上面擺幾塊板子,什麼也不掛。

現在多了我一個女的,戰士們就用兩個裝米的袋子拆開,縫成一個門簾擋着。

這還不行,文工團的兩位搭檔想了個辦法,用白布寫了“女”字交給我。

我用廁所時,就把白布用別針別上,使用完再取下帶走,這樣就不耽誤其他戰士使用。

總之,辦法總比困難多。

除了演出,我也和戰士們聊天,收集他們的故事,好即興創作演出節目,演出結束我就幫戰士們縫縫補補。

他們也很年輕,比我大不了多少,有很多共同話題可以説。

一次聊天是,有戰士感嘆説,好想吃餃子呀。

我一聽,説好呀,你們去找點野菜,我給你們包。

戰士們好開心,真去陣地外找到一些野葱之類的野菜,大家一起和麪、擀餃子皮,開心得不得了。

雖然餃子餡裏只有一點野菜,沒肉也沒調料,但煮熟後,大家吃得好開心。

正在吃着的時候,恰逢130團團長東傳鈞來2連視察,見了我就説:“咱們主峯上有‘花木蘭’了!”

東團長當即打開照相機,給我和戰友們照了幾張吃餃子的戰地照片。

照片上一起吃餃子的人,只有我一人活下來了。

生命中最後的一頓餃子

生命中最後的一頓餃子

看着天氣漸漸轉涼,東團長離開時,就把他的軍毯給了我。

當時我們三個文工團的住一個貓耳洞,後來上甘嶺戰鬥打響,王子毅被連長借調走了,貓耳洞裏只剩下我和陳會林兩人。

天已經冷起來了,我當時還不好意思一個人享用團長送的軍毯,晚上就把軍毯蓋在陳會林的薄被上。

這個我早已忘記了的場景,若干年後,我去到他家,他的妻子也是我們文工團女兵,還笑着對兒子介紹,説,這個小辮阿姨當年就是跟你爸蓋一牀毯子的。

後來我們通信回憶往昔時也還特別提到,我的老伴看後還笑話我説頭腦簡單。

那時候的戰友情,很單純很純潔。

記得很清楚,那是1952年10月14日凌晨,突然炮聲不斷。

記得很清楚,那是1952年10月14日凌晨,突然炮聲不斷。

坑道內連煤油燈也點不住了,剛燃起來就被炸彈的氣浪撲滅。老兵都知道有大戰要發生,一下緊張忙碌起來。

原來,美聯軍發動了蓄謀已久的“金化攻勢”,我的頭頂的陣地上每秒有6發炮彈落下。

舉世聞名的上甘嶺戰役打響了。

2連連長跑來跟我們説,受東團長的指示,要求連裏派人將文工團的同志安全送回團部去。

碰上了大仗還後撤,哪有這道理?而且現在撤也很危險。

我們三位留下的決心很大,我更是死活不肯走,連長沒法,只能電話請示團長。

我們想,生命是平等的,我們不比戰士金貴,為什麼戰士能犧牲,我就不能?

我就對連長説,你告訴團長:“難道文工團員的生命就比戰士們的生命金貴些?戰士們都不怕犧牲,我們也不怕。”

連長原話轉達後,團長只能勉強同意了,要我們注意安全。

戰鬥一開始就非常激烈,飛機和大炮輪番轟擊,一天三十多萬發炮彈落在陣地上。

部隊付出了巨大的代價,許多士兵都被打成了血肉模糊,甚至認不出誰是誰來。

我就將每一位士兵的遺物都打包起來,寫上名字、年齡和住址。

如果他們還活着,就可以來取,如果他們犧牲了,就讓士兵們幫忙送回家去。

後來官兵都是自己打包好行李,寫上自己的相關信息,他們也是做好準備的,犧牲了好讓戰友把行李送回家。

戰士前仆後繼給我的震撼很難用語言描述,那種衝擊深深影響着我。

大家都那麼年輕,要不是為了保家衞國,誰願意犧牲。

有個戰士我記得很清楚,一次又輪到他上戰場了,他提前打包了好行李,義無反顧走出了坑道。

但一會兒,他又折返回來了。

你猜他回來幹嘛?

他來給一株小花澆水。

那是他之前在陣地上發現的一株小野草,看它這麼堅強的在炮火中活着,這個小戰士就帶回來養在坑道了,沒想到竟開出了一朵黃色的小花。

連棵野花都在乎的人,他能不在乎自己的生命嗎?

這個戰士也犧牲了。

敵人先是炮火轟擊,佔領表面陣地後,開始用各種手段圍攻坑道的部隊,部隊減員非常大。

敵人先是炮火轟擊,佔領表面陣地後,開始用各種手段圍攻坑道的部隊,部隊減員非常大。

斷絕水源、煙燻火燒,施放毒氣,坑道越縮越小,人擠人,烈士遺體也只能放在坑道里。

軍直屬的機關、醫院、文工團,就連秦軍長的警衞員都派到了前沿陣地,一個個戰士倒在送水、送蔬菜的路上。

度過最艱難的前7天,我志願軍開始6天的激烈反擊,炮火漸漸緩和了,上甘嶺也迎來12軍的支援。

戰鬥期間,2連爆破班在敵人的鼻子底下挖了一個防空洞。

聽説之後,我堅決要求去防空洞慰問,但一直沒有機會。

一天夜裏,連隊要給這個班送給養和彈藥,在我反覆請求下,終於徵得連長同意與小分隊一起前往。

我當時的思想就是“不怕死,犧牲最光榮!”

午夜我們躲過冷槍冷炮、探照燈,一路摸索着總算把糧、彈、水送到暗堡。

可萬萬沒想到的是,就在我們準備返回主峯時,一枚炮彈落在了坑道口,暗堡的門一下就被打垮了。

飛進坑道的彈片,打中了副排長的頭部,剛剛還在説説笑笑的副排長當場犧牲了,另一個戰士的大腿也負了重傷血流如注。

我用3個救急包按住他傷口,血還是如水柱般噴出來。

大家把炸壞的坑道口搶修完後,天已亮了,這時回主峯容易暴露目標,只有等第二天晚上了。

緩過神來,我感到口渴,拿起水壺才注意到,排長給我係在腰上的水壺,已經被子彈射出了一個窟窿。

要不是那個水壺,我也和副排長一樣了。

坑道很窄,我身邊就躺着戰友的遺體和重傷員。

傷員由於流血過多,面色蒼白,嘴唇都是紫的,我真擔心他是否能堅持到晚上,能堅持到醫院。

他在以極大的毅力強忍疼痛,控制自己不叫出聲音……那種場景讓人十分痛心。

回憶起來,我會説,這一天是我生命中最長的一天。我不敢設想,如果要忍受這種痛苦的人是我……

我緊緊抓住他的手,生怕他離開,什麼也不能做,只能含淚輕輕地哼唱着《中國人民志願軍軍歌》。

我在上甘嶺一共呆了58天,目睹了太多可歌可泣的故事。

後來團裏給我申報了三等功,上甘嶺上英雄輩出,立三等功可不容易。

記得從陣地下來的那天,文工團團長帶着團裏的同志,全部下到半山腰來迎接我們。

好激動,和見到家人一樣開心。

母親和我(50歲)

母親和我(50歲)

而我真正見到家人,是我當兵後的第12個年頭。

我當時已經是4歲孩子的媽媽。從部隊轉業後,我來到了河南,也在這裏成了家。

每每想到犧牲的同志,就感覺自己是替他們活着,得多做一點貢獻。

那一年,我決定春節回家探親,為了給家人一個驚喜,我一直沒有和家人説。

到了春節,我帶着兒子從河南一路輾轉,回四川敍永老家。

那時候不像現在發展變化快,離家12年了,家鄉還是老樣子。

我熟門熟路找到了家,站在家門口,好激動呀。

平復了一下心情我才推開大門。

當時我們家的院子住着很多户人,哥哥和妹妹正好在院子中間抱着我幾個月大的侄子。

離開家時,我妹妹還剛剛學步,現在已經是個大姑娘了,而大我四歲的哥哥也早為人父。

哥哥和妹妹先是愣了一下,反應過來後,馬上驚叫着跳了起來,兄妹三人緊緊抱在一起,又哭又笑的。

因太過激動,襁褓中的侄子給嚇到了,第二天就發了高燒。

妹妹平復後,趕緊跑去告訴母親。

因我和三妹都去當兵了,我們家是雙軍屬,母親被安排了一份工作,還在上班中。

晚上我才見到母親,自然是母女開心的不得了。

母親説,我走後,她天天吃齋唸佛祈禱菩薩保佑我,我能回來真是菩薩顯靈了。

想起12年前,母親追着部隊一路追趕我的情景。

我是幸運的,這些年沒讓母親白等。

我回來了。

柳奶奶的樂觀會感染每一個走近她的人。

柳奶奶的樂觀會感染每一個走近她的人。

她家裏有一面照片牆,照片中全是一張張燦爛的年輕笑臉,只是****照片中的年輕戰士全都犧牲了。

90多歲的奶奶閒不住,盡一切可能忙着給年輕人宣講,每次都認真準備,穿上筆挺的軍裝、帶着沉甸甸的勳章。

那是為銘記,更是為了和平。

奶奶説自己非常知足,上蒼夠關照她了,多次與死神擦肩而過,如今正在向100歲邁進。

奶奶説自己非常知足,上蒼夠關照她了,多次與死神擦肩而過,如今正在向100歲邁進。

祝福奶奶。