現在的大學生連畢業照都不拍了嗎?_風聞

心之龙城飞将-23分钟前

正面連接

2025年06月30日 09:52:48 來自廣東省

“只能怪罪在結構,怪罪在外界上面,不然就沒有辦法堅持下去。”

很多2025屆大學生不想拍集體畢業照了。小紅書上,一個叫“open醬”的博主發帖:“大家不去拍畢業照的理由看得我爽死了”,配圖是一張統計畢業照拍攝到場情況的表格,是否拍攝畢業照一欄,表格內17名大學生都填了“否”。理由分別是:不想去、無意義、睡不醒、沒必要。另一個博主“Vixerunt”也發帖:班裏所有人都選擇不拍畢業合照,人均純恨戰士笑死我了。文末帶的tag是:#最有集體意識的一屆#、#我只想畢業#。

畢業照是留存的“附近”。它記錄着一些具體:共度四年生活的同學和老師,令人昏昏欲睡的階梯大教室,和朋友拖着手夜聊繞了一圈又一圈的操場,和戀人第一次擁抱的那棵樹下。它也記錄了一些抽象的東西:在大學,我們終於穿牆而過,度過了把人壓縮成物品的高考,得以第一次向外看見他人,探索世界。當然也有向內的探索自我,我總覺得我們不是天然地就是自己,對我來説,我是在經歷過大學後才成為了我自己。

畢業照應該是紀念這些的對嗎?在不拍畢業照的帖子下,我看到另一個tag:#畢業不是終點,你們死了才是#。

“你們”是誰?是舍友?同學?老師?還是大學裏的各種規則?消逝的“真理、自由”大學精神?大學生對大學為何變成了“純恨”?帶着震驚和困惑,我和清華大學的江源、中國傳媒大學的小北錄製了一期播客。江源在上週剛畢業,小北兩年前從武漢大學畢業,目前在中傳讀研究生。

我們從一張畢業照開始,聊到他們和同學的關係、和學校的關係,最後回到與自己的關係。我們想知道,這一屆年輕人,他們處境,與以往是否有所不同?

江源和小北講述了他們的大學生活:宿舍更像是酒店,不僅有牀簾,還有桌簾,學生們用聚酯纖維簾子劃出界限,超過界限的就是“煩人精”、“冒犯人”。與舍友,他們維持着“圓滑且淡漠”的關係,與同學,則是劃分敵我,為自保而戰的關係。比起同窗,更像是在有限資源內搶奪優勝地位的“同業”。

教育制度和社會氛圍的變化,最終都作用在年輕人的社交關係上。疫情期間開始大學生活的同學,生活中仍延續着“保持距離”的原則。這當然給大學生帶來了痛苦,但在某種程度上又帶來了解放——它免去了親密關係包含的壓力、衝突和危險。有的同學甚至會懷念疫情,懷念可以光明正大逃避社交的那段日子。

江源説:“我們在社交上的想象力很匱乏,疫情也成為了我們的幌子。”

他們不願主動關懷人,付出太多意味着“吃虧”,他們又爭當受害者,批判結構對個體的壓力。錄製這期播客的感受過於複雜,談話開始,我帶着些許“獵奇”的視角去聽大學生的生活,然後逐漸失語,無法給出任何回應或是判斷。有幾次,我想像社會學家或大學老師一樣,建議年輕人不要如此功利,要勇於跳出規則冒險。也有幾個瞬間,我非常痛恨知識分子和自己,為什麼我們沒有為年輕人建造一個更安全自由的空間?他們應該擁有創造性的靈魂和友愛的共同體,這本是我們大人的責任。

以下是根據本期播客梳理出的11個大學生生活碎片。江源和小北如此坦誠地給我們講述了他們的生活,這個選題也因而通向了更復雜問題的一角。而這一切的出發點,是因為我們喜歡這兩個可愛的年輕人。

沒人想拍畢業照

江源不想拍畢業照。6月1日,班羣裏發了個“徵集畢業照拍攝意向”的調查問卷,一週過去了,一條回覆信息也沒有。

班上15個人,兩個找到了工作,3個出國,7個保研,還有3個延畢。延畢的3位同學沒有參加畢業典禮,那兩天,他們銷聲匿跡。典禮當天,江源還是和同學們拍了拍立得。所有照片裏他都板着臉,沒有笑容。大家拍畢業照並不是出於快樂或者紀念,更像是“被一種隱隱的焦慮趕着,證明自己在這個學校存在過。”

小北比他早兩年畢業。2023年6月,30多人的畢業照裏,只有兩隻手舉起來比“耶”。有人故意躲到鏡頭拍攝的角落,掀起學士服長袍,蓋住了臉。

有兩位同學缺席了。小北收到班長委託,“把頭不算特別違和地p進文件裏”。照片是證件照,小北摳出圖放到最後一排同學後邊,又覺得只有腦袋光禿禿的,有點可憐,把別人的學士帽複製了兩個,挪到他們頭頂。

班長把這張p好的合照發到班羣裏,特意説了句“我幫大家美顏了”。沒人回覆。過了幾分鐘,她發佈羣公告,“大家收到回覆一下!”很快,“收到”二字刷屏了班羣。

牀簾、桌簾,修羅場

比起爭吵,更可怕的是不會爭吵。江源和四個舍友專業不同,生活節奏也不同。舍友們不僅有牀簾,還有桌簾。舍友躲在桌簾裏,光和動作都被遮住了,只傳出窸窸窣窣的聲音。四個人在宿舍,往往一天只説一句話:熄燈前,某一位舍友站到開關前,説“兄弟們,我關個燈”。燈滅,一天相處結束了。

舍友們有一種心照不宣的默契:打掃衞生只負責自己的區域;娛樂時戴好耳機;有人東西掉了,大家不會幫忙撿起來,只會提醒一句“你東西掉了。”有時江源出校玩,消失幾天後回來,沒有人過問他去哪兒了。

江源和對牀同學的拖鞋偶爾會不小心被踢到對方的“領地”。他們從不選擇踢回去,也不互相提醒,而是等待對方自己發現。“提醒很尷尬,不想冒犯對方,也不允許對方冒犯自己。”

小北住4人間,4個同學都安裝了牀簾。晚上起夜,她能看見牀簾裏透着手機屏幕的亮光,但她們熄燈後誰也不會説話。小北會裝作沒有發現大家都醒着,輕手輕腳地爬上牀鋪。

遊戲《女寢皆是修羅場》今年在大學生中爆紅。女主角進入大學生活,遇到了五個性格不同、各有心計的舍友:富家大小姐、假學霸、“女漢子”等,還有可發展戀愛關係的眾多男角色,“修羅場”就此展開。

大學生們把遊戲視頻的評論區當成樹洞:宿舍六個人拉出了五個羣;畢業後第一件事是把所有同學微信拉黑;最後悔的事是和其中一個舍友關係好,最後被“背刺”。

除了遊戲解説,“整治舍友”也是大學生愛看的一類短視頻。不關門,我把門砸你頭上;半夜打遊戲,我替天行道關你電源;天天讓我帶飯不給錢,我偷你校園卡去食堂吃“自助餐”。

但很少有人敢在現實中這麼做。相比於直面社交中的差異和衝突,小北覺得多一事不如少一事,近年來發生在大學的惡性事件那麼多,誰也不能保證舍友不會做出極端行為。出於恐懼,小北處理舍友關係的原則是“淡漠且圓滑”。

她害怕打擾和麻煩別人,去食堂總尋找角落。在學校遇到同學,會猶豫是否要打招呼,打了招呼又該説什麼,於是垂下眼睛,假裝玩手機。意見不合,她傾向於不去爭執,減少不必要的衝突。她喜歡網絡上的一張梗圖,“如果你惹毛了我,那我就毛茸茸地走開”,配上一隻哭泣粉色兔子。

校園跑

有一則新聞是:南京一所大學通知,獻血一次可以抵5次校園跑。同學們踴躍報名,搶着獻血。

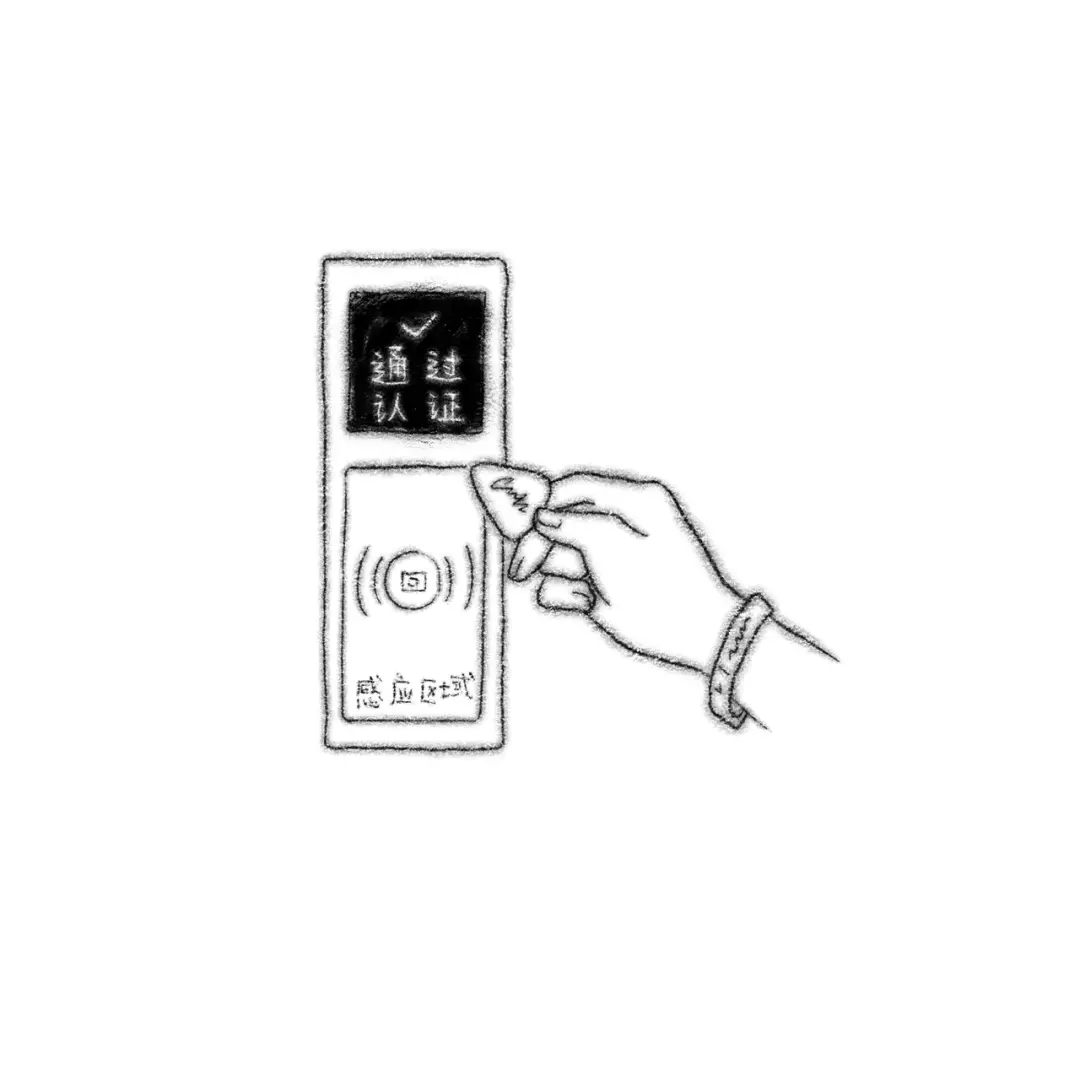

上面提到的校園跑,是幾乎所有大學生都要完成一項體育學分打卡活動。它有很多名字——“樂跑”“陽光跑步”,一次2公里、沿着400米跑道跑5圈,在規定日期前完成指定次數。在武漢大學,這個學分打卡叫“環跑”,學校規定,從9月到12月,約3個月的時間,學生要完成30次環跑。

環跑成績佔體育課總成績的10%,完成30次有效環跑才可以獲得滿分,低於21次不計分。

學生們換着花樣找系統漏洞。有人開創人力代跑,一個人兜裏揣着好幾個手機,幫幾個賬號同時刷上成績。“代跑”又發展成了業務,價格水漲船高,從一次10元漲到50元以上。

GPS限定的環跑區域並非完全準確,有同學試驗得出,在某個操場四周騎電動車,能夠被計入系統。這一捷徑很快傳遍了學生羣體。“四周”的具體範圍需要反覆試驗,一人騎着電動車挪動,另一人在後座盯着屏幕上的座標,若是超出範圍,兩人便掉頭騎回圈內。擔心車速太快,記錄的成績“不像人能跑出來的”,大學生便走走停停,偽造“完美”的跑步記錄。

還有學生研發出了針對系統的破解軟件,連操場都不用去,只要花錢找人調試,在宿舍就能完成跑步。學校發現後,與學生們進行了“黑客搏鬥”,更新了系統版本,學生們再沒有漏洞可鑽了。

賽道

網上流傳着一句話:如果你想找中傳的同學,在學校可能找不到,去小紅書上一定能找到。小北曾經想旁聽另一個學院的課程,但線下沒有認識的同學,微信供需羣發消息也無人回覆。她靈機一動,打開小紅書,通過私信很快問到了需要的信息。

大學生在不同的賽道做博主。學習博主、自律博主等、生活博主、段子博主等。簡介上一定有的標籤是:MBTI、年級、實習經歷、興趣、學校(通常是名校)——“考都考上了,蹭一下怎麼了?”

社交平台自動推薦形成了一種新的情況:共同坐在教室裏一個學期的同學,彼此之間一句話也沒有説過,打開手機卻刷到同學的社交賬號,從早餐分享到實習VLOG,事無鉅細。

江源想緩解學業上的焦慮,投身文藝活動,但音樂、電影和文學代替了分數,變成一種新的緊張感來源。他認識一位生活方式非常鬆弛的學長,直至偶然刷到學長的社交賬號,才發現“鬆弛感”竟是學長正在走的賽道。

大學生們始終在尋找自我認同的出口。談話中,我時常能感受到大學生們的矛盾:渴望被認可,又不願意迎合以謀求認可,但是內心沒有辦法給自己認可,只能藉助外界的認可。最終,自我認同被量化成為最簡單的證明方法:一個學分,幾個獎項,一千粉絲,十萬瀏覽。除了情感上的滿足,也是為了積累工作前的資本。大學四年變成對就業的漫長鋪墊,大學生們不再追隨興趣做自己“想做的事”,而是做有利於找工作的“必須做的事”。

我向他們感慨:我們上大學的時候,只想去體驗自己想做的事。

小北反問我:會不會是因為,我們根本不知道自己想做什麼呢?

倒退

江源的老師甘陽教授在接受媒體採訪時用八個字概括精英學生:疲憊、焦慮、未老先衰。有聲音“回擊”:站着説話不腰疼。

甘陽曾經對學生們説:你們都是很好學校的學生,你們以後一定會有退路,所以應該多點勇氣做自己想做的事。同學們一邊反省自己確實缺乏勇氣,一邊又覺得:退路可能真沒有老一輩人想的那麼多。

還有另外一個老師説:這代大學生越來越像中產階級了,什麼都不敢失去。

“可問題是我們只有中產階級的心態,沒有中產,什麼都沒有,當然什麼也不敢失去。”

老師鼓勵他們冒險:你們知道社會怎麼運行,結構怎麼不公,你們享受了清北的特權,就要敢於冒風險做一些不一樣的事。

但這是不是另一種話語上的陷阱?如果選擇了另一種生活方式,在沒有充分的社會保障下,怎麼承擔醫療、住房、父母養老這些責任?

小北做了她的冒險。從武漢大學畢業後,她考到中國傳媒大學讀新聞研究生。來到這個學校後,老師和同學問起她的本科學校,大多會露出驚訝的表情。她聽得最多的話是:你為什麼從“985”到了“211”?為什麼在倒退?

教授學者鼓勵年輕人們跳出規則,小北卻被質疑浪費了自己的985學歷,小北不明白:“我認為我在一條自己選擇的正確的道路上,可社會告訴我這是錯的。”

“認親”

大學生的關係從“身份辨認”開始,興趣是其中一個有效的標籤,像一種准入機制和考核機制,只有通過的人才能成為彼此的朋友。

小北有兩個揹包,一個掛着印有《排球少年》動漫小人的牌子,另一個揹包扣着透明展示包,裏面是一個不織布娃娃。她每天都揹着包穿過校園的林蔭道,走進教學樓和食堂。

她期待被人叫住,哪怕只是説出作品名稱或是角色名字。如果是“同好”,他們便很激動地掏出二維碼交換聯繫方式。這叫“認親”。

小北在線上認識了很多網友,其中幾個會奔赴對方的城市見面、約飯,是她發自內心信任的朋友。她曾經在蘇州和許多“同好”聚會。分別的時候,她發現自己和女網友正拉着手。屏幕上顯示出租車還有一分鐘到達,女網友唸叨着:“我不想你們走呀”。

小北更願意和網友傾訴生活,因為這“更安全”——距離遠,不會對現實造成影響,彼此沒有利益和競爭關係。與這形成反差的是,小北的大學同學,“雖然有我微信,但絕不可能加我微博”,幾乎沒人知道她是個“同人女”。江源喜歡某香港樂隊,他也只會在印花T恤和頭像裏展露蛛絲馬跡,等待被人認出,而不是像高中時那樣跟同學分享、安利。

沒有通過考核的人,他們會默默疏遠。天南海北、背景不同,帶來的不是好奇和寬容,而是互相對立的身份標籤。

大學的匿名論壇上充斥着鄙視和攻擊。來自上海的學生攻擊貴州舍友不講衞生,“怎麼不趕緊滾回老家去啊”。在清華一路讀到碩博的學生鄙視本科沒考進清華的學生,“非清本滾出清華”。理科生鄙視文科生:就不應該存在這個地方,吃着納税人的錢,沒有創造任何實際GDP,還天天出去玩,發朋友圈,非常可恨。

大家一邊仇恨別人,一邊仇恨自己,他們自稱為“老鼠”,也把別人視為“老鼠”。

大學生們通過互聯網看見別人的生活,也意識到人與人的差別和高牆。作為“來自小縣城的女孩”,小北很難、也沒有意願和大都市的女孩做朋友。“我們畢業之後不能擁有同樣的人生,我要為我的生活奮鬥,而你會去外國旅遊,回去當有錢的小公主。”

“只篩選,不培養”

大學裏“戀愛心理學”課和“愛情講座”場場爆滿,“七天CP”“大學戀綜”活動層出不窮,但大學生卻越來越難形成親密關係,甚至是交朋友。

對待親密關係,他們信奉“只篩選,不培養”的原則——就像大公司的HR。大家不再願意花時間培養宿舍關係、同學關係,甚至連男女朋友關係都懶得培養了。談到一段好戀愛,大家會説“吃點好的”,但沒有人願意“做點好的”。

小紅書常有大學生髮帖調侃,“我有一個優秀的前任流入市場”,並在正文中列出該前任的身高、性格、品行等。評論區很配合:“求內推。”

理性付出,斷情絕愛,是保護自己的第一要義。如果在親密關係中表現得脆弱、不體面,被別人牽着走,就意味着成了吃虧的那一方。小北害怕戀愛失敗:“到時候全網都不會同情我,反而會嘲笑我。”

剛進入一段關係時,江源會有所保留,不敢把全部情感都投放進去,他知道自己“過度自保”了,但“就像囚徒困境,我投入對方卻沒有投入,就怕這一點”。

“無形的學院”

剛上大學時,江源在趙曉力老師的文章裏見過一個詞,“無形的學院”,意思是一幫同學,不需要一個老師,聚在一起就可以讀書、辯論、聊天,他們接受相互之間的教育,並學會自我教育。直到畢業,江源也很難想象“無形的學院”到底是什麼樣子。

小北曾經觸摸過“無形的學院”,擁有過“友愛的共同體”。大一時,她加入了校園媒體武大新視點。學姐告訴她:要去和最好的媒體比,不要覺得自己只是校媒。

她把目光投向校園外,寫疫情中的武漢金銀潭醫院、漢正街的拖車變遷,寫2021年暴雨旅客滯留的鄭州車站。每一屆成員都會管下一屆叫“小孩”,再下一屆叫“小小孩”,把技巧傾囊相授。

一次全國大學生校園媒體大賽的頒獎典禮,全國各個高校的校媒人聚集在南京大學,北外107調查、RUC新聞坊、北師大的京師學人,年輕的大學生圍坐在大圓桌邊,聊天、講座,相約來年還要見面。

這樣的日子走到了尾聲,校媒一個個地消失。北大的此間、中傳的新傳時報,推送不再更新,學院不再給予指導,朋友們丟了聯繫。

換屆會議上,管理新視點的行政老師對他們説:你們是校園媒體,應該多關注學校內的事情。小北關注了校園充電樁問題、宿舍樓供水問題,但這些報道最終也沒發出來。老師又説:你們可以寫施工的宿舍樓噪音給學生們造成了不便,但這是暫時的,要寫建成後給學生帶來了更多便利。

新視點是並不歸屬於學生會的學生組織,按照以往的規定,成員與學生會成員享有同等綜測加分。在小北那一屆,學院改變了規定,決定不予加分。原先校媒擁有“通報表揚”權利,按流程評選的優稿作者可以獲得綜測加分。再過了兩年,校媒不再擁有“通報表揚”加綜測分的資格。

受害者

“社會對我們的容錯率太低了,我不能走錯任何一步。當我是受害者的時候,我才可以心理解脱。我走錯這一步不是因為我自己,而是因為我被害了。只有這樣我才能把這個坎過去。要不然我該怎麼説服自己繼續走下去呢?我浪費的時間是有意義的,而不是因為我就是比別人差,不是因為我咎由自取。”

“只能怪罪在結構,怪罪在外界上面,不然就沒有辦法堅持下去。但現實很殘酷,哪怕怪罪結構,還是要靠自己走下去。”

表格

離校前,學校最關心的,是畢業生的未來。早在4月份,班長就催促着同學們填寫《畢業生畢業去向調查》問卷,有五個選項:

已保研、已考研上岸、準備就業、出國出境、考研二戰。

“合規”的出路只有這五種。延畢的、找不到工作的,都只能選“考研二戰”。在表格裏,大家都有光明的未來。

伊卡洛斯

小北在兒童時期都看過一部動畫片,名叫《奧林匹斯星傳》。伊卡洛斯和父親一起被國王關進了迷宮,他用蜜蠟粘合羽毛做成翅膀,準備用飛翔逃離。父親提醒伊卡洛斯,千萬不要飛得太高,太陽温度很高,會導致翅膀的蜜蠟融化。伊卡洛斯飛起來後,心裏想着要比父親飛得更高,便一直向太陽飛去。翅膀掉落,伊卡洛斯墜入大海。

江源説:大學生就好像伊卡洛斯,不能飛得太高——追求純粹的讀書交友的生活,翅膀會被太陽融化;也不能飛得太低——從一開始就陷入升學和就業的壓力裏,翅膀便會被海水打濕。所以大學生們只能在空中懸着。

小北插話:“你知道嗎?這就是我的QQ名字。”