父母離世,“全職兒女”被斷供:我連15塊的外賣都點不起了_風聞

心之龙城飞将-1小时前

知音真實故事

2025年06月30日 10:01:45

2025年,將會有1222萬畢業生湧向社會,他們將面臨身份轉變、就業、情感、家庭生活等諸多方面的壓力。

大學畢業的石光曾以為有父母當“靠山”,可以任性地揮霍,可以躺平。而如今,父母雙雙離世,他成了真正意義上的“孤舟”。

2024年11月22日,石光24歲生日這天,他做了一個決定。

石光打車來到海邊,在距離象牙山二百米處下了車,他找了塊礁石,坐在上面,從衣兜裏掏出一瓶散裝白酒,這瓶酒還是父親去世前留下的。石光咬掉瓶蓋,喝了一口,立刻被嗆出了眼淚和鼻涕。

他把酒瓶放在沙灘上,捧起一把又一把沙子將酒瓶掩埋起來,覆蓋着酒瓶的沙堆像一座墳塋,石光低着頭,在“酒墳”旁邊寫下一句話:“爸,媽,我不想活了。”

躊躇了將近兩個小時,石光終於從礁石上起身,壯着膽子向海水裏走去,十一月的東北,氣候在零下十幾度,冰冷的海浪很快打濕了石光的鞋子和褲腳,海浪的阻力很大,石光走得歪歪斜斜,石光來之前看過潮汛表,現在正逢漲潮期。

當海水沒過羽絨服的底襟,石光感覺到衣服的浮力,他又怕又冷,猶豫着,既害怕前進,也害怕後退,向前註定死路一條,向後也空無一人,看不到岸了。

海浪暗流洶湧,石光重心不穩,隨時會被海水吞沒。

石光自殺現場監控

三個來旅遊的大學生髮現了他,他們先是在岸邊大聲呼喊石光上岸,石光沒有理會,兩個穿黑色羽絨服的男生朝石光的方向跑過來,岸上穿白色羽絨服的女生,開始撥打救援電話。

半個小時後,濕漉漉的石光被兩個大學生拖拽上岸,救援人員也趕到了,他們用毛毯裹住石光,一個四十歲左右的大哥用力拍着石光的肩膀説:“小夥子,啥事兒想不開呀?”

石光裹在毛毯裏瑟瑟發抖,只看見大哥的嘴一張一合,死過一次的石光和世界有了隔閡,耳鳴到聽不見世界的聲音。

幸好手機沒有泡水,三個大學生主動加了石光的微信,説願意和他做朋友。

救援大哥開車把石光送回家,一路上各種開導,最後,還給石光留了電話,説有事就吱聲。

得知石光父母已經去世,臨走前還不忘囑咐一句,“小兄弟,你爹媽要知道你這樣,還不得在天上急得團團轉。”

石光觸碰到對方熱切的眼神,終於回了一句:“哥,我不死了。”

石光是當地一所普通院校畢業的,廣告學專業。剛畢業那會兒,他和大多數大學生一樣,想gap一下,並不急於找工作。

他懶散地東遊西逛,有父母託底,他可以盡情享受自由的過渡期。

偶爾,他會象徵性地去人才市場轉一圈,好工作不要他,差工作他不要,吃苦耐勞更是不可能,在他的認知裏,越是能吃苦的人越是有無數苦要吃。

他壓根沒想過自己的未來會面臨什麼狀況,會面臨什麼樣的社會困境,他甚至從來沒考慮過自己想要過什麼樣的生活,想要為什麼而努力奮鬥。

畢業半年左右,父親託人給他介紹了一份市政的臨時工,屬於編外,每個月雖只有兩千多塊,但單位的名牌拿得出手。

管理處工作忙,石光不但要做好本職工作,還要處理一些隨時被插播的“外圍問題”。因為是臨時工,領導要求石光隨叫隨到,24小時開機,甚至休息日,也會突然打電話給他。

初入職場,石光的工作積極性很高,但不可避免的是過度磨損之後的副作用。

無論哪項工作出現後續問題,領導都會把責任推到石光身上,石光甚至還要充當各部門領導的情緒垃圾桶。在不斷被打壓的環境中,勤奮不能向上,努力也得不到回報,石光終於意識到,自己頂多算個雜役。

作為編外,石光的工資不走企業內賬,而是由上級領導直接發放,有一個月領導甚至忘記了給石光發工資,石光不敢問,還一度以為,領導是用節假日發放的“福利”頂替了工資。

這份工作石光堅持了一年,他發現有些工作不過是一塊金字招牌,外表光鮮亮麗,實則是銅做的。

石光不敢向父母報怨,也不敢提辭職,父親一輩子嚴謹正直,要不是為他找工作,也不會低三下四求人,更何況按照父母的想法,有一個聽上去高大上的工作,以後好找對象,就算待遇不理想,父母也可適當給與以貼補。

隱忍解決不了問題,爆發是遲早的事。

單位強化路段維修工程,石光已經三個月無休,早晨四點多就趕到單位,晚上十一點還沒進家門。比他年紀大不了多少的科長,在排班時,把石光的休息日和一個和科長有曖昧關係的女員工對調了,被榨乾的石光爆發了,和科長據理力爭。

科長淡然地説:“你也可以選擇走人,有都是人等着你這個坑兒!”

石光把攥得滾燙的排班表格摔到科長身上,怒吼:“老子不幹了!”

石光不後悔,他認為:我還年輕,何必在一根樹上吊死?但他忽視了未來充滿挑戰和不確定性。

石慶榮和李麗在得知兒子辭職之後,責怪兒子太任性。在他們這代人看來,兒子的遭遇屬於正常現象,大家都是這麼過來的。

雪上加霜的是石光辭職不久,父親石慶榮在體驗時被確診胰腺癌晚期。

醫院繳費窗口

石光拿到父親活檢報告那天,走到醫院花壇,蹲下來,他的腿一直在抖,周圍人來人往,他的世界卻固化了。石光不斷自責,他認為爸爸是被自己氣病的。

為了彌補愧疚,石光盡心盡力陪父親做檢查、陪牀、擦身、餵飯。

石慶榮的病情發展很快,已經失去手術價值,只能維持,這種被稱為“癌王”的病異常折磨人。

不到兩個月,身高178CM的石慶榮瘦到僅剩80多斤,骨骼成了刀鋒,隨時會刺破皮膚,疼痛發作時,割筋拆骨,止痛藥幾乎不起作用。

石慶榮自尊心很強,看着蜷縮在看護牀上的妻子和趴在牀角的兒子,不想麻煩他們,努力掙扎着,想自己去廁所,結果,從牀上直接摔到地板上。

“咚”的一聲巨響,驚醒了石光和母親李麗,娘倆兒趕緊把石慶榮從地上抬回牀上。

李麗一邊檢查石慶榮有沒有摔傷,一邊心痛地埋怨他不聽話。石慶榮突然拉住妻子的手,説:“我先過去等你。”馬上又改口:“下輩子,你可別再遇見我了,一輩子沒讓你過上好日子。”

李麗一邊埋怨丈夫胡説八道,一邊幫丈夫掖好被角,她藉口説去洗衣服,跑進洗手間,把水籠頭開到最大,淚奔了。

石慶榮看妻子離開,把石光叫到牀前,説:“兒子,爸對不起你呀,爸就是個地理老師,沒啥本事,爸就後悔一件事,要是當初能豁出臉,給你找個有編制的工式工作,爸就安心了,怎麼就放不下這張老臉呢?”

石光緊緊攥着父親的手,努力剋制情緒,憋紅了眼圈,石慶榮覺得虧欠兒子,石光覺得對不起父親。

就在石慶榮摔倒的當天晚上,突然説要給石光徒手畫張中國地圖,留作紀念,他打發石光回家去取他最喜歡的那套國畫顏料,等石光把東西取回來,石慶榮強撐着坐起來,鋪好宣紙,只畫了中國的半個輪廓,就癱倒在病牀上。

第二天早晨六點多,石慶榮走了……

這是石光第一次直面死亡,他真切地聽到從自己腦袋深處傳來一聲炸響,那是一種很堅硬的物質裂開的聲音。

石慶榮走後,石光的母親李麗堅強到不可思議。

她有條不紊地張羅丈夫的喪事,每來一位親人,李麗都要詳細敍述一遍石慶榮治療的全過程,甚至每個細節,石光很不理解,這難道不是一種反覆的折磨嗎?

直至石光決定自殺,他才終於休會到,這是一種自救式“心肺復甦。”

父親去世的第三個月,石光在起夜時聽到母親壓抑的哭聲,透過門縫看到母親坐在牀上,呆呆地盯着窗外發呆,母親一定是在父親離開後的無數個夜,就這樣瞪着眼睛直到天明。

父親的離開使石光在潛意識裏,將對父親的虧欠疊加在母親身上,自責也等倍疊加。他急於賺錢,急於成功,急於證明自己,他發誓要成為母親的驕傲。

石光不再挑三撿四,很快,他成了一家滑雪俱樂部的推銷員。

之前,銷售工作是石光最瞧不起的,甚至根本不會考慮的,現在選擇這份工作,是因為提成高,回報快。

石光入職不久,遇到一個大客户,客户自稱是某高檔幼兒的園長,想把滑雪項目作為課外延展活動,客户還主動約石光去市裏的陽光酒店詳談。

兩個人很快談好合同,石光甚至在客户去洗手間時,飛快地計算了一下提成,連要給母親買的禮物都想好了,他唯獨沒有想到的是,客户從酒店帶走了一條名煙和幾瓶紅酒之後,消失了。

服務員找石光結賬時,石光完全弄不清狀況,他慌張地聯繫客户,可對方微信不回,電話關機。最終,他只能打電話給李麗,李麗趕到酒店,幫兒子結清了近一萬的賬單。

回家的路上李麗一言不發,她心痛的不是錢,而是擔心如果自己哪一天也走了,無依無靠的兒子要經過多少歷練才能在社會上立足。

李麗的反應讓石光忐忑不安,他跟在母親身後,無地自容。

這次被騙,在石光心裏留下了陰影,他很快辭了推銷工作,開始線上、線下,投簡歷,求面試,三個月後,在一家裝修公司找到一份文案工作。

公司規定員工每天七點到崗,遲到一次扣一百塊工資,每個月四天休息,不能隨便調休、請假,有時要加班,還將説好三個月的試用延長到 6 個月。

給父親看病,花掉了家裏的大部分積蓄,家庭開銷一直靠李麗一個人維持,窘迫的現狀讓石光失去了選擇權和反抗的底氣。

六月底,公司招待VIP客户,正趕上下大暴雨,好多路段都被淹沒禁行了,老闆卻讓石光去水果超市買一個西瓜。

石光打着傘,抱着西瓜走在雨裏。雨水刺痛他了眼睛,模糊了腳下的路,他一腳踩進半開的井蓋,左小腿骨折了,直到上了救護車,那個西瓜依然被石光完好無損地護在懷裏。

石光住院後,老闆來醫院慰問過一次,給他發了兩千塊紅包,還結清了拖欠的工資,之後,便以不能空崗為由,委婉地辭退了石光。

石光出院回到家,看見客廳裏父親的遺相落了塵,他的愧疚和回報之心也被時間稀釋了,被挫折磨出了洞,他想明白了,靠每個月兩三千塊的工資,拿什麼回報父母?

他覺得能養活自己,不給家裏添亂,已經算不錯了,進而又生出逆反心:明明我已經很努力了,為什麼命運對我不公平?

養腿的日子被石光用吃飯、睡覺、網遊填滿,失去了危機感,他把自己熬成了“繭房人”,不想溝通,不想思考,不想接觸外界,只想躺平。時間一長,對媽媽的虧欠變質成負擔和厭惡。石光越來越敏感多疑,甚至將李麗的嘆息誤讀成“幹啥啥不行”。

石光腿好後,李麗怕兒子廢了,鼓勵他打起精神,好好找工作,石光開始找各種藉口拖延。他先是告訴李麗,自己有職業規劃,一開始想找全職,後來又覺得兼職更適合,最後,他覺得個人興趣和創業才是最重要的,實際情況是,他能拖就拖,掩飾內心的焦慮和恐慌。

他整天把自己鎖在房間裏,錯開和母親的獨處時間,甚至吃飯都需要李麗將飯菜放在門口,石光在這種狀態下,浪費了一天又一天。

這樣的生活持續了幾個月,石光在網上遇到一個女孩子。

兩個人是打遊戲認識的,女孩子叫田園,四川人,高中畢業,在本市一家美甲店工作,女孩子很佩服石光的技術,拜石光為師。田園從一開始對石光就很主動,也很直接,她得知石光是本地原住民,希望能借上他的“力”,以後留在東北生活。

這是石光的初戀,也成了他的精神寄託,為了留住田園,石光經常給她買各種裝備和遊戲道具,幫田園充話費,而這些錢都是向李麗討要的。

石光開銷越來越大,談戀愛的事很快被李麗發現了。

李麗明確表示反對,她覺得石光沒有工作,女孩子也是打工族,南北風俗習慣詫異又大,需要磨合的地方很多,這種感情缺乏現實基礎。

石光不顧母親的反對,和田園交往兩個月後,居然將田園帶到家裏同居。

李麗非常生氣,她覺得兒子太草率,女孩子也不夠自重,但又不好強行干涉。

生活在一個屋檐下,兩個年輕人經常發生爭吵,有次田園還抓破了石光的臉;而石光為了談戀愛,打腫臉充胖子,不斷向李麗要錢,帶田園出去消費。李麗一個人苦苦支撐着這個家,照顧兩個“巨嬰”的衣食住行,心力交瘁。

很快,田園提出分手搬走了,她覺得石光家庭條件一般,不知上進,沒有前途,以後買不起房和車。

石光則將失戀歸罪到李麗身上,覺得是母親容不下女友。他頻繁地和母親爭吵,離家出走去網吧,在遊戲廳一邊喝着咖啡,一邊吸着煙,一邊在遊戲裏廝殺。

他心裏有一團火在燒,他嫉妒那些會投胎的同齡人,覺得他們不用努力,就過上了自己想過的生活。每個人都在得到,只有他在不斷失去,失去父親,失去熱情,失去動力,失去愛情,像一副被抽去筋骨的皮囊。

在網吧泡了一週,石光身上只剩下不到 100 塊錢。等錢花光,走投無路的石光還是回了家,他決定結束醉生夢死的日子。

石光想靠自己的努力爬出深坑,他想換一種環境生活。他和田園在一起的時候,田園曾提議一起去南方闖蕩,石光萌生了去深圳的想法。

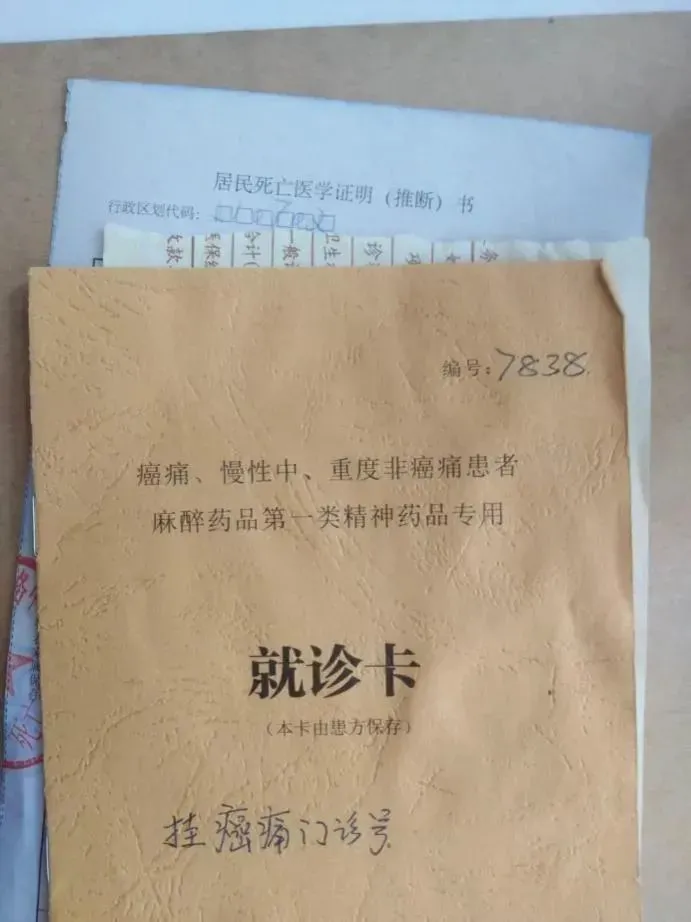

石光母親的就診卡

就在石光準備動身去深圳的前夕,李麗因右下腹疼痛,去醫院檢查,結果竟查出了肝癌晚期。

石光的世界徹底塌方了。

熟悉的治病流程陪母親又走了一次。

化療是不可避免的,李麗屬於敏感體質,第一療程便出現了不良反應,留針發炎、發燒、嘔吐、不可抑制地拉肚子。

李麗經常盯着輸液管,苦笑着説:“活着怎麼這麼難呢?”

一天半夜,李麗被驚醒了,她發現石光蹲在牀邊,李麗問:“兒子,咋了?”石光突然放聲大哭,好半天,他才哽咽着説:“媽,你能不能……不要死!”

李麗撫摸着兒子的頭,回答:“放心,媽為了你也得活着,媽還想看你成家立業呢!”

陪李麗治病這段時間,石光的體力、精力和耐力內耗得很嚴重,總有一種撐不下去的感覺,還有對命運不公的憤怒。他已經失去了父親,為什麼又要奪走母親呢?

每天早晨六點鐘,石光會起牀給媽媽包香菇餡的玉米麪包子,每餐後都會看着李麗吃硒片、人蔘皂角。母親海蔘過敏,他就去買蠶蛹,每餐三隻,雞蛋羹每天兩次。

化療藥並沒有起作用,李麗苦苦堅持了一年多,下地的次數越來越少,開始在牀上解決生理問題。

終於,李麗拒絕做化療和吃藥,她對石光説:“媽不想再治了,像小白鼠一樣!”

“可你要是走了,我就成孤兒了。”石光一邊換尿不濕一邊説。

毫無徵兆地,李麗突然從牀上翻滾到地上,抓着石光的衣襟跪到石光面前,疾病讓這個曾經驕傲的女人心力交瘁,她的承受力已經到盡頭。

石光努力想把媽媽扶起來,可是,李麗癱坐在地上哭着説:“兒子,媽求求你了,放過我吧!媽不想治了,媽受不了了!”

石光慢慢抱住母親,她全身是骨頭,瘦得硌人,像當年的父親。並不是只有母親才會絕望,堅持治療是希望她活下去,卻沒有顧及到她活着的質量,作為一個獨立的個體,尊重母親的選擇還是堅持自己的選擇是矛盾的。

在矛盾糾結中,2023年,10月26號,李麗去世,石光成了孤兒。

石光開始一個人生活,他的人生以父母親離世為分界線,被清晰割裂成兩段。

父母治病幾乎花光了家裏全部的積蓄,李麗臨終前還喊着他的小名説:“我不能死在家裏,要不然家裏的房子就賣不出去了,可醫院的牀太窄了……”母親在最後一刻,仍然在為他着想。

很快,石光的全部存款剩下不到一萬塊了。有同學叫他出出玩,為了省錢,他不敢答應,他算了一筆賬,擼個串,喝就小酒,唱個歌就要大幾百,他捨不得。漸漸地,世界上只剩下他一個人。

家庭的變故,迫使石光精神獨立、經濟獨立。他懶得煮飯,每天點外賣。到最後,他發現自己連15塊的外賣都點不起了。

他嘗試去跳蚤市場擺攤賺錢,可大部分去擺攤的,都是開車去的,人家就是玩兒,而他是謀生,他更加自卑。

他去小學門口賣過火雞面,一整天都沒有生意,好不容易賣了幾單,又來了三個人不許他擺攤,被趕走的時候,他還沒弄清那羣人是哪個部門的。

他也做過騎手,拐彎時路滑摔了一跤,礦泉水撒了一地,一個好心的大姐領着孩子幫他撿,看着沾了泥土的水瓶,他跑到沒有人的小巷子痛哭了一場。

石光覺得自己是這個社會掉隊的人,他想把自己主動"滅燈"。於是,石光去了海邊……

被救回來的石光覺得自己死了一次,但依然迷茫。世界的聲音像是隔着一層厚厚的毛玻璃,模糊不清。他麻木地活着,像一具行走的空殼。

有一次,他在街上看到一個和李麗長得很像的女人,他跟了人家一路,直到對方警惕地快步走開。他覺得,也許母親是太過想念他,借別人的軀殼來看他了。這種虛幻的慰藉,轉瞬即逝,留下更深的空洞。

後來,石光發現小區裏的流浪動物很多,它們和他一樣,遊蕩在城市的邊緣。也許是同病相憐,也許是內心深處那點尚未完全熄滅的、對“活着”的微弱好奇,他去買了貓糧、狗糧,投餵小區裏的流浪貓狗。

其中有一隻大白貓,和石光特別投緣。它不像其他貓那樣警惕或急切,總是安靜地蹲在稍遠的地方,用一雙温和的眼睛看着他。

石光把食物和水放在角落,大白貓會等他走開幾步,才慢慢踱過來進食。它吃東西時很專注,身體隨着吞嚥輕微地一抖一抖。石光就蹲在不遠處看着,時間彷彿變慢了。

熟悉後,它總會按時出現在石光家單元門口的台階上,像在等待一個約定。石光把貓食放進一個乾淨的、他特意洗過的一次性碟子裏,再倒上乾淨的礦泉水。

當大白貓再次進食時,石光試探着伸出了手。它沒有躲閃,只是耳朵微微動了一下。石光的手掌輕輕覆上它背脊的毛髮——那是一種難以言喻的、帶着陽光暖意的柔軟,一直從指尖柔軟到心底深處某個冰封的角落。

積鬱已久的、沉重的塊壘,似乎在那一刻,被這温熱的觸感悄然撬開了一絲縫隙。

夏天的晚上,小區裏貓叫聲此起彼伏。石光能從眾多聲音中分辨出大白貓獨特的叫聲——結尾永遠拖着一聲帶着點倔強意味的加強版上揚調,像在宣告它的存在。他由衷地羨慕這隻貓,覺得貓比他勇敢,會為了自由放棄安穩的依附,也不會被複雜的人情世故困住,活得簡單又直接。

直到有天,石光發現有人打瘸了貓的後腿,看到石光,貓想掙扎着站起來,卻痛得發出一聲嗚咽,眼裏盛滿了無助。

這眼神像一根針,扎進了石光麻木的心臟。他想起了父親病牀上消瘦的身體,想起了母親最後絕望的哀求,想起了自己走向冰冷海水時的恐懼……

石光決定把它帶回家養。

家裏有了活物,空氣緩緩流動起來。石光給它清理傷口、上藥,還給它起了個名字叫“雪球”。

雪球很安靜,大部分時間蜷在窩裏養傷,偶爾會用頭蹭蹭石光的手,發出低低的呼嚕聲。

過去很多個夜晚,石光都記不得自己是怎樣睡過去的,父母從未在他夢中出現過,他覺得可能是爹媽覺得他太不爭氣,不想來看他。

有個晚上,石光在牀上翻來覆去,忽然身邊傳過一陣暖流。抬手間,藉着月光,他看見那個毛茸茸的小生命依偎着自己,均勻的呼吸和體温,像細小的藤蔓,悄悄爬上了他的身體。

那晚,他夢見爸媽站在一片柔和的光裏,笑着看他。父親拍了拍他的肩膀,母親則温柔地問他:“兒子,有沒有想去的地方?”

醒來時,雪球正用濕漉漉的鼻子輕輕碰他的手指。石光感受着手指上那一點微涼濕潤的觸感,回味着夢裏母親的問題,眼角有温熱的液體滑落。

2025年3月,石光託運了雪球,坐上南下的火車。他的大學同學在杭州幫他找了一份商務代表的工作,石光要出去闖闖了。他反思之前的“躺平”和自己“怨天尤人”的性格也有一定關係。

都説“父母在,不遠遊”,現在父母離開了,再無牽掛。他想去外面看看世界,走到哪,活到哪。

那一瞬,陽光落在他身上,也落在他懷裏那個小小的、依賴他的生命上。懷裏的貓很輕,腳下的路還很長。但此刻的石光,步伐卻比以往任何時候都要堅定。

因為,年輕和健康的身體就是一種資本,斷線的風箏也可以飛很遠。