聶敏裏 | “優秀者悖論”及其現代解決方案_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-40分钟前

聶敏裏|中國人民大學哲學院教授

本文原載《探索與爭鳴》2025年第5期

具體內容以正刊為準

非經註明,文中圖片均來自網絡

引論

現代政治基於平等的制度設計和古代政治基於等級的制度設計形成了鮮明的對比。為古代等級政治辯護有一個看起來十分合理的預設,這就是“優秀者的統治”。就像任何一個行業都需要其中的最優秀者居於支配地位一樣,政治管理也同樣需要最優秀者居於統治地位。

我們知道,這一理論在古代西方最典型的代表就是柏拉圖。其在《理想國》中這樣寫道:

為了把大家的鞋子做好,我們不讓鞋匠去當農夫,或織工,或瓦工。同樣,我們選拔其他的人,按其天賦安排職業,棄其所短,用其所長,讓他們集中畢生精力專搞一門,精益求精,不失時機。(374B-C)

從這樣一個“術業有專攻”的十分合理的理由出發,對於國家的治理,很自然地也就有一個相應的十分正當的要求。因此,柏拉圖這樣寫道:

看來,儘可能地挑選那些有這種天賦的人來守護這個城邦乃是我們的責任。(374E)

由此,“優秀者的統治”的政治預設就被建立起來了。“統治者必須是他們中間最好的人”(412C)便體現了這一原則,而金銀銅鐵四種族的神話(415A-C)則是對此更為清晰的表達。從而,針對“優秀者的統治”這一原則,柏拉圖這樣寫道:

由此可見,一個按照自然建立起來的國家,其所以整個被説成是有智慧的,乃是由於它的人數最少的部分和這個部分中的最小一部分,這些領導着和統治着它的人們所具有的知識。並且,如所知道的,唯有這種知識才配稱為智慧,而能夠具有這種知識的人按照自然規律總是最少數。(428E-429A)

這樣,在柏拉圖那裏,作為城邦統治者的最優秀者就被鎖定在了護衞者階層中的哲學王身上。他們作為最優秀者才是國家的最勝任的統治者,同時,他們也要求擁有自己的絕對的統治權。由此,柏拉圖也就宣示了他的精英治國的政治理念。

而在古代中國,這一理論則是與儒家的選賢任能的賢能政治理想聯繫在一起的。《禮記·禮運》中所説的“大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦”便是這一理想的最初的表達。范仲淹在《答手詔條陳十事》中就“精貢舉”一事所云:

《周禮》卿大夫之職,各教其所治,三年一大比,考其德行道藝,乃獻賢能之書於王。王再拜受之,登於天府。蓋言王者舉賢能,所以上安宗社,故拜受其名,藏於廟中,以重其事也。

這可以看成是對這一理念的具體政治實施的一種概略表達。實際上,整個儒家的官吏選拔制度,從察舉制、九品中正制,到科舉制,無不體現了這一政治理念。儘管該理念在實行中所引發的種種問題也會引起人們的困惑和質疑,但讓品德高尚、才能卓越的人居於統治地位,即便在今天看來,也依然是一個不容置疑的合理政治要求。

儒家的賢能政治理想在當代中國不乏擁躉者,正像柏拉圖的精英政治理念在當代西方也不乏擁躉者一樣,他們共同推動了當代世界性的保守主義思潮,並且正是以“選賢任能”“優秀者的統治”這些看似合理的設定,使得現代政治平等的理想彷彿顯得蒼白無力和粗鄙不堪。但是,政治上的選賢任能一定和人與人的平等相沖突嗎?難道不正是對人與人平等的預設,緩和了對優秀者的預設所帶來的理想與現實尖鋭矛盾的張力嗎?現代基於平等的政治設計難道不正是對古代基於優秀者的政治設計所產生的難題的一個理論上和實踐上的雙重解決方案嗎?

本文正是基於這一點,通過揭示隱含在“優秀者的統治”這一古代政治前提預設中的邏輯困難,以及現代政治學為其提供的解決方案的合理性,來闡明現代基於平等的制度設計相較於古代基於等級的制度設計的文明進步之處。但是,這樣一來,我們就需要首先聚焦隱含在“優秀者的統治”這一看似合理的政治前提預設中的邏輯困難,這也就是筆者在下文要提出的“優秀者悖論”這一命題。筆者將以韓愈的《應科目時與人書》和柏拉圖的《理想國》中的“哲學家論證”為例,具體説明“優秀者悖論”在中國古代和西方古代政治思想中的根本邏輯困難。

中國古代政治思想中的“優秀者悖論”

我們先看韓愈的一篇短文《應科目時與人書》:

月日,愈再拜:天地之濱,大江之濆,曰有怪物焉;蓋非常鱗凡介之品彙匹儔也。其得水,變化風雨、上下於天不難也;其不及水,蓋尋常尺寸之間耳。無高山大陵、曠途絕險為之關隔也。然其窮涸不能自致乎水,為獱獺之笑者,蓋十八九矣。如有力者哀其窮而運轉之,蓋一舉手一投足之勞也。

然是物也,負其異於眾也,且曰:“爛死於沙泥,吾寧樂之;若俯首帖耳,搖尾而乞憐者,非我之志也。”是以有力者遇之,熟視之若無睹也。其死其生,固不可知也。今又有有力者當其前矣,聊試仰首一鳴號焉,庸詎知有力者不哀其窮而忘一舉手一投足之勞而轉之清波乎?其哀之,命也;其不哀之,命也;知其在命而且鳴號之者,亦命也。

愈今者,實有類於是,是以忘其疏愚之罪,而有是説焉。閣下其亦憐察之。

本篇是韓愈於貞元九年應“科目”選拔授官而寫的一篇請人引薦的書信。這次選拔,韓愈為中書所黜落,沒有成功。這是韓愈“三選於吏部卒無成”的第一次。該文歷來被視為佳作。謝枋得《文章規範》、茅坤《唐宋八大家文鈔》、儲欣《唐宋八大家類選》等均收錄此文,褒之曰:“文法最妙”“其文亦奇”“曲折猶龍”等。

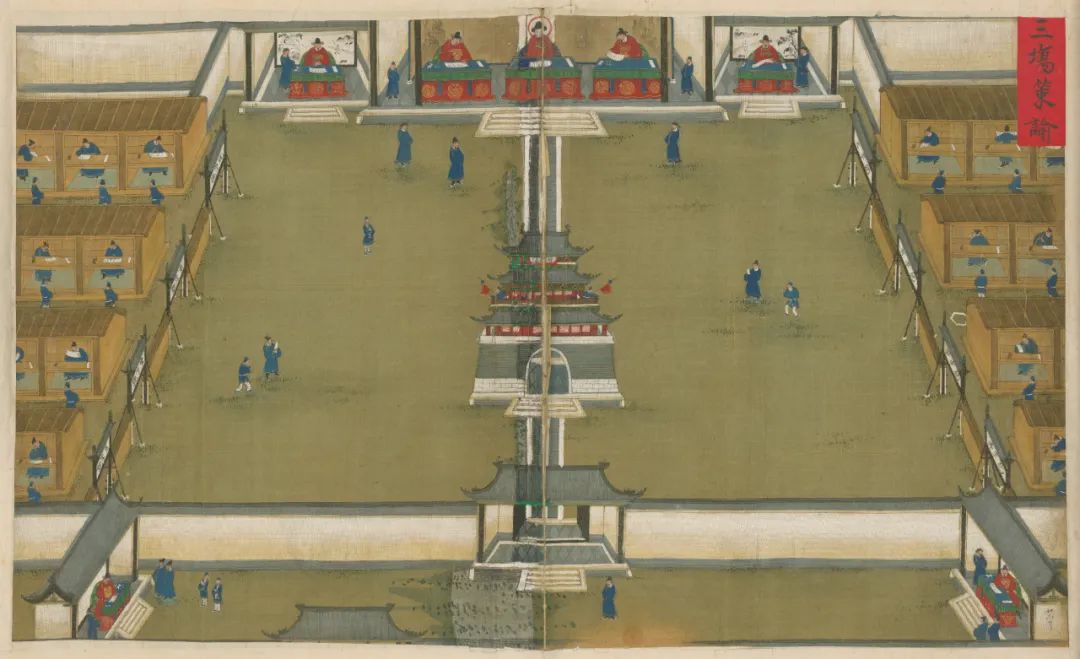

《明人考試圖橫軸》明,絹本

這篇文章在簡短的篇幅內多次轉折,滲透多種思想委曲,並能夠將之與“志”“命”這些儒家思想的核心概念相勾連,從而將全文提升到一個形而上學的高度,充分彰顯了韓愈作為一代文宗的深厚功底。但是,細讀之下,有心人可以發現,此文開篇欲仿莊子《逍遙遊》之恢詭譎怪,可謂自顧雄偉,但轉圜處卻為“有待”所限,以致窮途末路,不得不委身於“命”。最後結尾處以不亢不卑之姿實為搖尾乞憐之事,惶惶不可終日之態盡顯。

但是,這並不是筆者要討論的重點。筆者更為關注的是這篇文章的思想結構中隱含的屬於古代政治學的一個內在邏輯困難,我們可以稱之為“優秀者悖論”。具體來説就是:一個人從優秀者的自我設定出發,將自我投射為天命的承載者,天資超羣,品類不凡,並且按照這一自我定位來構想自我與他人的關係,要求一種基於品質卓越的等級制的統治秩序,在這個有着嚴格上下尊卑等級關係並且被先驗地道德化和價值合理化的統治秩序中,自己作為優秀者的一員或者唯一的優秀者應當絕對地居於“治人”的地位,而非“治於人”的地位。這也就是所謂的“優秀者的統治”,亦即理想化的“貴族政治”。**但是,這僅是一種自我理想設定。****現實中,這個優秀者不得不面對自身能力的侷限和周圍環境的不理想,正如韓愈文中所言“窮涸不能自致乎水”。**由此產生了弔詭的情形:一個人擁有如此之多的高貴、卓越、超凡的品質,但這些品質在現實之中卻彷彿突然失去了自身的能量,優秀者淪為徹頭徹尾的無能者,需求助於他人方能實現自我。這就構成了一個內在的邏輯矛盾:一個絕對的優秀者同時又是一個有條件的優秀者,一個完美者卻同時又是一個不完美者。這種立論上的自我駁斥、自我反對,就是筆者所謂的“優秀者悖論”。

“優秀者悖論”不僅暴露了“優秀者的統治”這一古代政治的前提預設其內在的邏輯困難,而且隱含着它在政治上和道德上所可能面對的雙重現實困境。

**在政治上,抱怨現實環境不理想的另一面就是對現實環境的過度要求。**對於一個自命不凡卻實際能力有限的優秀者來説,指責現實環境沒有為自己準備好各種理想條件的背後,實際上是對自己的不加限制的絕對權力及其相應制度安排的渴望。所謂“其得水,變化風雨、上下於天不難也”,便是對這種渴望的文學表達,只不過被自我想象的品質卓越和抱負遠大的光環所加持,顯得彷彿無比崇高和莊嚴,但其中無疑暗藏着超出現實環境可能性的過度要求,不僅實現難度極大,而且經常伴隨相反的情況,這就是優秀者在絕對權力加持下的剛愎自用和獨斷專行。

**在道德上,優秀者在對自身權力不加檢點和限制的渴求與現實環境的不理想所帶來的挫折感的雙重夾擊下,往往在得志時表現得自命不凡、睥睨眾生,認為自己天命所歸,而在不得志時又表現得憤世嫉俗、怨天尤人,認為自己時運不濟。****同時,由於政治等級制的前提預設,優秀者作為同一個人,還會表現出極其矛盾的人格特徵:一方面對上搖尾乞憐、諂媚逢迎;一方面對下飛揚跋扈、頤指氣使。****這實際上也就是儒家關係倫理、角色倫理的內在道德困境。**因為,對於近一段時間以來宣揚儒家關係倫理、角色倫理相對於現代道德的優越性的學者來説,他們可能從未想過這樣一個問題:處於這種上下尊卑、君臣父子夫婦等級政治關係之下的人,在不同角色身份的扮演中或許早已失去自我,陷入極其矛盾的人格分裂狀態。在這種關係倫理中,他們從未作為自己活過,而總是作為被某種特定角色關係所要求的“另一個人”而生活。用現代流行語來説,他們永遠“生活在別處”。

這就是“優秀者悖論”內含的種種困難,既有邏輯上的,又有政治上的和道德上的。韓愈的這篇文章非常典型地呈現了存在於中國古代政治思想中的這一悖論,但幾千年來它卻被所謂的“道德”“文章”給掩蓋了。深入分析後,我們便能夠在其中發現中國儒者兩千多年的基本心理模式:窮與達、隱與仕、遇與不遇、得志與不得志……

但是,這又不限於中國古代政治思想。**實際上,“優秀者悖論”可以説是整個古代政治思想的一個內在理論困境。**柏拉圖《理想國》中的“哲學家論證”同樣反映了這一邏輯困難。

西方古代政治思想中的“優秀者悖論”

在柏拉圖的《理想國》中,當在第五卷中完成了“用詞句在創造一個善的國家”(472E)的工作之後,柏拉圖引入了一個新的理論任務,即如何在現實中實際造就一個之前在詞句中所描述的城邦。他認為,對於完成這個任務來説有一項變動至關重要且簡便易行,即讓能夠思想這個詞句中的理想城邦的哲學家成為現實中的城邦的統治者,或者讓現實中的城邦的統治者成為能夠思想這個詞句中的理想城邦的哲學家。在《理想國》中,柏拉圖稱之為“最大的怪論之浪”(473C),原因在於它直接和人們的現實生活經驗相悖。在對話中,柏拉圖借阿得曼託斯之口道出了這一點:

熱愛哲學的那些人,不是僅僅為了完成自己的教育而學一點哲學並且在還年輕時就放下它,而是把學習它的時間拖得太長,以致其中大多數變成了怪人(我們且不説他們變成了壞蛋),而那些被認為是其中最優秀者的人物也還是被你們稱讚的這種學習變成了對城邦無用的人。(487D)

這説的是實情。**無論在古代的城邦生活中,還是在我們今天的現實生活中,都可以很容易地發現,哲學家與政治家是兩類人,作為理論工作者或思想工作者,哲學家所做的事情和政治家所做的事情是兩類不同的事情。哲學家,甚至是一位政治哲學家,並不徑直就是一位稱職的政治家。稱職的政治家顯然還需要有其他技能,而這是作為理論工作者或思想工作者的哲學家不僅不天然具有,而且很可能天然缺少的。**阿得曼託斯在上述評論中用“怪人”“壞蛋”“無用的人”來形容當時城邦生活中的哲學家,他當然是有實際經驗的所指的,因此這一觀察是對話中的蘇格拉底無法反駁的。但這樣一來,柏拉圖的那個理想的政治方案,即要麼哲學家成為統治者,要麼統治者成為哲學家,就面臨嚴峻挑戰。這一點在對話中實際上也是由阿得曼託斯指出來的:

……既然我們一致認為哲學家對城邦無用,那麼“在哲學家統治城邦之前城邦不能擺脱邪惡”——你的這個論斷又怎能成立呢?(487E)

這就是《理想國》中所掀起的“那個最大的怪論之浪”。面對這個“怪論之浪”,柏拉圖寫道:

然而我還是要講下去。就是為此把我淹沒溺死在譏笑和藐視的浪濤當中,我也願意。(473C)

由此,柏拉圖開啓了《理想國》中那個著名的“哲學家論證”。他首先在理論上論證一個真正的哲學家同時也是一位理想的統治者,哲學家所具有的美德同時也就是一位理想的統治者所需要的那些美德。但顯然,這只是一種理論上的證明,它還必須接受實際的檢驗。也就是説,即便柏拉圖在理論上成功證成了哲學家同時也就是城邦所需要的理想的統治者,還必須看這一論證的結論在現實生活中是否是如此。但正是在這裏,柏拉圖遭遇了我們所説的“優秀者悖論”。

柏拉圖在雅典學院的雕像

因為在城邦的實際生活中,如阿得曼託斯前面所説的,哲學家要麼因為沉浸於哲學思考成為離羣索居的怪人,要麼因為將思辨看成最大的快樂成為對城邦無用的人,更不用説還有像智者那樣自稱為哲學家的壞人。從而,問題就是,既然柏拉圖的“哲學家”在他的理論論證中被證明是擁有種種美德的卓越之人,腐敗的城邦只有依靠他才能得到拯救,那麼為什麼在現實中哲學家要麼無能,要麼無用,要麼變質呢?

面對這個尖鋭的問題,柏拉圖將責任歸咎於環境,認為正是環境的不理想造成了理想中的哲學家沒有成為理想中的統治者。他這樣寫道:

我們所假定的哲學家的天賦,如果得到了合適的教導,必定會成長而達到完全的至善。但是,如果他像一株植物,不是在所需要的環境中被播種培養,就會長成一個完全相反的東西。(492A)

要不是碰巧生活在一個合適的國度裏,一個哲學家是不可能有最大的成就的,因為只有在一個合適的國家裏,哲學家本人才能得到充分的成長,進而能以保衞自己的和公共的利益……(497A)

現行的政治制度我所以怨它們,正是因為其中沒有一種是適合哲學本性的。哲學的本性也正是由於這個緣故而墮落變質的。(497B)。

但這樣一來,我們也就看到了“優秀者悖論”的邏輯弔詭之處:作為理想的統治者,哲學家本來是要來改造環境(城邦)的,但結果卻是,環境(城邦)成為哲學家嚴重依賴的前提條件;哲學家本來是造成一個理想的政治制度的前提條件,但結果卻是,哲學家只有碰巧遇到一個理想的政治制度,其本性和使命才能夠得到實現。

顯然,《理想國》中柏拉圖的“哲學家”所面對的這一情形也正是《應科目時與人書》中韓愈所面對的。一個一開始被塑造為“非常鱗凡介之品彙匹儔”、能夠“變化風雨、上下於天不難”的神奇存在,在現實生活中卻又顯得渺小不堪,甚至猥瑣,需要“有力者”的憐憫和援手,且所有這一切最終都仰賴於“命”,而不能由己,這是何等的反諷。這就是所謂的“優秀者悖論”,中西皆然。

現代政治對“優秀者悖論”的解決方案

那麼,如何破解這一悖論呢?實際上,當我們指出了這一悖論,也就知道了其成因與解決之道。這一悖論的根源在於“優秀者”的自我設定。一個人把自己設定得那麼優秀和得天獨厚,他在現實生活中便必然會遭遇這個悖論。而解決的辦法其實也很簡單,就是不要把自己設定得那麼優秀、天所“獨厚”,要認識到自己不過就是一個普通人、正常人,有優點也有缺點。優點使他在某些方面顯得比其他人優秀,而缺點又使他在某些方面顯得不比其他人優秀。同時,他比其他人優秀也不是絕對的優秀,因為相對於另一些更優秀的人,他就不那麼優秀了;而他不比其他人優秀也不是絕對的不優秀,因為相對於另一些更不優秀的人,他就又顯得優秀了。實際上,“優秀者悖論”所反映的現實困境本身就證明了這個被設定為“優秀者”的人是有缺陷的,不那麼完美,也不那麼全能。因此,他只需要老老實實承認自己是一個普通人、平常人,像其他人一樣就可以了。但問題恰恰在於,他又偏偏是個自命不凡的人,從一開始就把自己設定為一個出類拔萃、超凡脱俗、為天命所眷顧的人。他不肯更改他的這一自我設定,當他在現實中遭遇挫敗時,就將責任歸咎於環境,認為是環境不理想,需要等待命運的垂青,有“聖天子”或“貴人”相助。但這樣一來,他就不可避免地陷入悖論之中。因為此時,他就由一個被設定的“優秀者”變成了一個被暗中設定的“無能者”,他既是優秀的又是無能的,他在邏輯上自我駁斥、自我反對。他在理想中的自我設定很豐滿,但在現實中的自我證成很骨感。這就是他所遭遇的困境。

古代政治思想之所以陷入這一悖論,根本的原因在於它在政治制度的安排和設計上是等級制的,該制度需要設定上位者絕對優秀,否則等級制的政治制度就會瓦解。“優秀者悖論”不僅揭示了這種政治制度的安排和設計在理論上和現實中所面對的困境,而且本身也為整個古代歷史中王朝政治自身的興衰、動盪所證實。陳涉的“王侯將相寧有種乎”就是對這種等級制政治制度的“命門”的精準定位。只要等級制的政治制度還是歷史中的那些政治家的政治理想,王朝政治的興衰、動盪就會在歷史中不斷延續,基於這種等級制的政治制度的形而上學想象也就會一再地被重複。柏拉圖的《理想國》是一例,韓愈的《應科目時與人書》也是一例。

現代政治學的起點就是承認人的不理想,並將政治制度的安排和設計建立在這一起點的基礎之上。霍布斯的《利維坦》就是基於這一起點來建構現代政治制度基本架構的。在《利維坦》的第十三章“論人類幸福與苦難的自然狀況”——這是霍布斯構建他的現代政治框架的開端——的一開始,霍布斯這樣寫道:

自然使人在身心兩方面的能力都十分相等,以致有時某人的體力雖則顯然比另一人強,或是腦力比另一人敏捷;但這一切總加在一起,也不會使人與人之間的差別大到使這人能要求獲得人家不能像他一樣要求的任何利益,因為就體力而論,最弱的人運用密謀或者與其他處在同一種危險下的人聯合起來,就能具有足夠的力量來殺死最強的人。

這是從身心兩方面的能力來論人與人之間的平等,即總體而言,人與人在身心兩方面不存在絕對的差異,人們在體力和腦力上大體是平等的。尤其是最強的人也有可能被最弱的人殺死的極端情況,有力地證明了人這一生物物種的普遍的脆弱性。

霍布斯的這一觀察儘管是對人類真實狀況的深刻洞見,但明顯與大多數人的自我定位不相符。有鑑於此,霍布斯還進一步討論了人們不相信這種平等的原因,這就是“對自己智慧的自負”。

幾乎所有的人都認為自己比一般人強;也就是説,都認為除開自己和少數因出名或贊同自己的意見而得到自己推崇的人以外,其他所有的人都不如自己。因為根據人類的本性來説,不論他們承認有多少人比自己機靈、比自己口才好、比自己學問好,但卻不會相信有很多人能像自己這樣聰明。因為人們看自己的智慧時是從近旁看的,而看他人的智慧時則是從遠處看的。但這倒是證明人們在這一點上平等而不是不平等。因為一般説來,任何東西分配平均時,最大的證據莫過於人人都滿足於自己的一分。

這樣,恰恰是每一個人對自己最經常的“自命不凡”的想象,反倒彰顯了所有人的平等而非不平等。我們不能肯定在這裏霍布斯是否也同樣發現了存在於柏拉圖《理想國》中的“優秀者悖論”,但他針對“對自己智慧的自負”的評論卻無疑擊中了柏拉圖,乃至於一切古代哲學對聖人、聖王的修辭敍事的要害。

對自己的智慧自負的人或者崇拜他們的人當然不會同意霍布斯的這一觀點,他們一方面會像柏拉圖在《理想國》中所做的那樣竭力論證存在這樣的聖人、聖王,主張一種建立在這種聖人、聖王理想基礎上的政治制度;另一方面會像一切反現代的思想者一樣竭力貶損霍布斯的這一觀察和論證,説他將所有人拉平了,取消了人與人之間的差異。然而,前者的荒謬已經由“優秀者悖論”所證明,而後者的不正確也顯而易見。

因為霍布斯的確將所有人放在了平等的地位,但這不是通過取消人與人之間的具體差異實現的,而是通過取消人與人之間的絕對差異。換言之,霍布斯並沒有取消人與人之間的具體的、相對的差異,而是取消了人與人之間的絕對的差異。由於沒有取消人與人之間相對的差異,因此在每一件事上、在每一個行業中尋求更為勝任的人不僅是合理的,而且是十分有必要的。但是,由於這僅僅是相對的差異,而不是絕對的差異,因此設定優秀者的絕對統治無疑是極其不合理的,也是完全沒有必要的。正是在人與人之間相對的而非絕對的差異這一極其普通的人類現象面前,專家才不是絕對的“專家”,非專家也才不是絕對的“非專家”。由此,專家的權力在得到充分保障的同時又要受到充分限制,“專家”必須學會聽取“非專家”的意見。這樣,選賢任能原則和平等原則便是不牴觸的。在各行各業,我們都需要選擇最勝任、最優秀的人,但也要始終記住他們不是唯一勝任和絕對優秀的,他們在各個方面都有侷限性,因此他們在被賦予權力的同時又必須被限制權力。這就是現代民主社會的基本前提設定,是問題的關鍵。

這樣,僅通過採取這一簡單做法,霍布斯就既能在理論上和現實中避免陷入“優秀者悖論”的困境,也能為政治制度的建構搭設一個新的平台。因為,霍布斯看得十分清楚,正是由於每個人都從近旁看自己,而從遠處看別人,所有的人在能力上很平等卻又很自負,因而才不能滿足自己和他人的平等,而總想要使自己比別人獲得更多,從而陷入“平等的”一切人對一切人的戰爭狀態。這實際上也正是“優秀者悖論”在政治層面所必然藴含的。

所以,和許多學者與思想家的觀察相反,筆者的觀點是,一切人對一切人的戰爭不是現代政治的問題,而是古代政治的問題。古代等級制的王朝政治,其實質就是一切人對一切人的戰爭。等級制的政治制度正是建立在這種一切人對一切人的戰爭暴力的基礎上的,只不過被與優秀者相關的道德的詞彙包裹起來了。霍布斯所做的工作恰恰是將蒙在古代政治制度上的道德面紗揭去了而已。同樣,與許多學者與思想家的觀察相反,筆者的觀點是,與其説一切人對一切人的戰爭狀態是現代政治制度的理論起點,不如説它是現代政治制度由以產生的理論動機。面對古代政治制度由其內在的“優秀者悖論”所遺留的理論難題和現實困境,在古代思想家束手無策只能求助於天命和奇蹟的地方,現代思想家卻提出了自己的解決方案:不需要在自我設定為優秀者的悖論中陷入一切人對一切人的戰爭狀態和靠暴力維繫而免不了王朝更迭的等級制的政治制度,而是承認人與人之間的平等,並基於這一平等來設置人與人之間的政治關係。

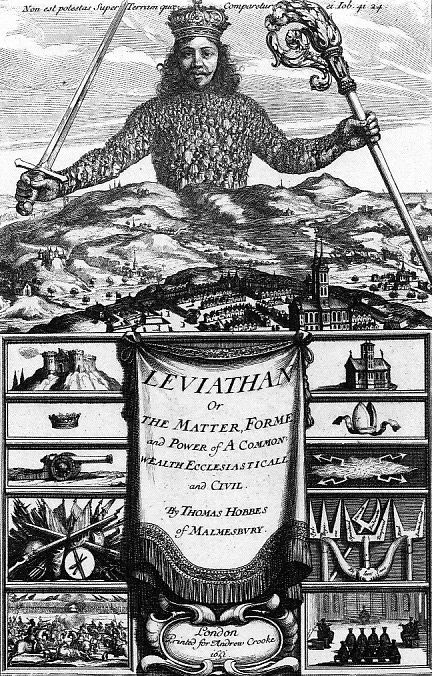

《利維坦》卷首圖,霍布斯 繪

霍布斯在《利維坦》第十三章對人類戰爭狀態的討論實際上就是在直面古代政治學的這一遺產,並剖析其人性的成因,如果這被誤讀為他所提供的現代政治方案的一部分,那隻能歸咎於學者在思想關鍵點上的頭腦混亂或不謹慎。霍布斯的現代政治方案實際上是在《利維坦》第十四章“論第一與第二自然律以及契約法”中提出來的。這就是,既然每個人在生命權和維護生命權的能力方面是平等的,那麼避免人與人之間陷入普遍戰爭狀態的辦法就是對每個人的生命權都予以尊重,並且為此對自己的權利進行自我限制,而非像導致“優秀者悖論”的古代政治那樣進行無限制的擴張。

這一點集中體現在所謂的“第二自然律”上,因為“第一自然律”實際上是對每個人生命權的肯定。關於“第二自然律”,霍布斯做出如下界定:

當一個人為了和平與自衞的目的認為必要時,會自願放棄這種對一切事物的權利;而在對他人的自由權方面滿足於相當於自己讓他人對自己所具有的自由權利。

“自願放棄這種對一切事物的權利”就是在對一個人自己的權利進行自我限制,而這種限制的程度和範圍則是由“在對他人的自由權方面滿足於相當於自己讓他人對自己所具有的自由權利”這句話來規定的。這裏面就含有兩個平等的人彼此對於對方的權利和義務,而這種權利與義務不僅是雙向的而且是對等的。如果我們思考得更為深入一些便會發現,這不過是康德的普遍法則公式的原始表達。因為,在康德的普遍法則公式中以純形式的方式表達的,不過就是霍布斯這裏以實質性內涵所表達的。康德的普遍法則公式説:

我絕不應當以其他方式行事,除非我也能夠願意我的準則果真成為一個普遍的法則。

人們通常將它看成是一個純形式的法則,但實際上,在什麼情況下我的準則可以作為普遍的法則呢?不過是在這樣一種情況下,即我對別人所做的或所要求的,別人也可以同樣對我做或要求,如果我不想讓這種行為返回來損害我自己的利益,那麼我也就要限制自己的行為,使我自己的行為不至於損害了別人的利益。在康德的普遍法則公式中,利益的方面被抽象掉了,但在霍布斯這裏則被明白藴含着,而這也就是每個人的生命權,它是現代政治的基礎。

古代政治當然也不能不是從人的生命開始的,但人的生命既不是被從權利的角度來理解的,也不是從普遍的平等和受尊重的角度來理解的。因此,古代政治就陷入了一切人對一切人的戰爭狀態,但卻被等級制的道德面紗所掩蓋着。**現代政治不是僅僅揭示了古代政治的這一困境並且無解地置身於這一困境之中,而是找到了解決這一困境的根本途徑,這就是人與人之間通過自我限制彼此的權利而得以平等共存。**整個現代政治制度就是建立在這個基礎上的,它所構建的現代政治文明顯然要優越於古代,因為它解決了古代政治制度的內在難題。

結語

尼采曾經輕蔑地用“人人都是專家的民主社會”來攻擊現代政治制度,他這樣寫道:

在人人都是專家的民主社會里,缺的是“何為”“為誰”,缺的是所有個體全部多種多樣的萎縮(萎縮為功能)在其中獲得意義的那個狀態。

他這樣説時所犯的錯誤在於,他不知道現代政治制度的基本設定恰恰不是人人都是專家,而是人人都不是絕對的專家,每個人都不是絕對的優秀者,每個人都有自己的缺陷與不足,所以,彼此需要協商,需要聽取他人的意見,需要防止一些人以絕對的專家自居、獨斷專行。一旦將前提從尼采所設定的人人都是專家變成人人都不是絕對的專家,那麼現代社會一點兒也不缺少“何為”“為誰”和作為一個共同體存在的“意義”。更重要的是,基於對每一個個體的不完善的承認和尊重,它會相應地要求人們抱有對彼此的同情與關愛,以及對整個人類不幸的巨大的悲憫。**這是現代人類感情世界、精神世界相對於古代人類更為豐富和發展的體現。**如果用尼采的術語“強者的道德”來稱呼古代人的道德,以“弱者的道德”來稱呼現代人的道德,那麼,我們便可以向尼采之類的古代貴族主義者和一切古典精英政治的擁躉者提出如下尖鋭的問題:究竟誰更道德呢?