消失的暑假:當孩子們被送進PUA、對頭潑冷水的“軍事夏令營”_風聞

显微故事-显微故事官方账号-大时代下,每一个小人物都不普通。28分钟前

暑假開始了,有一羣“熊孩子”即將被送進各種夏令營。

其中,打着“吃苦教育”旗號的軍事夏令營熱度頗高。

家長們送孩子去此類夏令營的動機各不相同:

有的家長對頑劣難管的“小魔王”束手無策,便把希望寄託在教官身上,想讓教官來“治一治”孩子;

有的家長盲目篤信“吃苦是成長的必經之路”,堅信只要讓孩子多吃苦,未來就能成才;

還有相當一部分家長,由於工作繁忙無暇顧及孩子,便把夏令營當成了孩子的“暑期託管所”。

然而,所謂的軍事夏令營魚龍混雜,參差不齊。

有些“鍛鍊”項目不過是成人拓展項目的簡單變種,根本不符合孩子的身心發展特點;

還有些夏令營以管教為名,行體罰之實,讓孩子無端受苦,甚至遭受虐待。更令人憂心的是,一些“教官”既缺乏專業資質,又不懂科學的教育方法。

簡單粗暴的“鐵腕管教”,究竟是在塑造堅韌的品格,還是在製造隱蔽的童年創傷?

文 | 唐唐

編輯 | 卓然

烈日當空,一個身穿迷彩服的小男孩一手託着磚塊,一手舉着書本,臉曬得通紅,眼裏噙着淚。

畫面外傳來教官嚴厲的質問聲:“累不累?搬磚累還是讀書累?”男孩嘴唇顫抖,哭着回答“搬磚累”。

鏡頭切換,一個退伍軍人模樣的男子出現在屏幕上,開始宣傳某軍事夏令營的招生廣告。

晚上,葛女士躺在牀上刷手機時,這段視頻又跳了出來。

不知從什麼時候起,她已經被算法精準鎖定為目標人羣,類似的廣告時不時就會出現在她的手機上。

葛女士的手指懸在屏幕上方,猶豫着要不要划走。兒子最近沉迷遊戲,班主任已經打了好幾次電話來告狀。

這條廣告像一根針,正好戳中了她內心最焦慮的地方——也許,真該讓孩子去“吃點兒苦頭”?

在短視頻平台搜索“軍事夏令營”,相關話題層出不窮。點開這些視頻,映入眼簾的多是極具視覺衝擊力的場景:

有些視頻主打“蜕變”主題——鏡頭前,孩子被教官生拉硬拽拖進訓練營,滿臉不情願地抱怨父母;而訓練結束後,孩子卻“判若兩人”,在教官的要求下給父母寫感謝信、打電話報喜,完成一場精心設計的“感恩表演”。

有些視頻則展示所謂的“挫折教育”:當孩子意氣風發地向教官報告夢想時,換來的卻是一連串的否定和呵斥:“你不行!”、“你不配!”、“你做不到!”

視頻中,教官突然將一盆冷水潑在孩子臉上,手指不停地戳着孩子的胸口推搡,但凡後者表現出一絲怯懦或猶豫,就會換來更加嚴厲的折辱。

“生活條件太好,你們就忘乎所以了!”一位教官在訓練場上聲嘶力竭地訓話:“你們沒有一個人懂得珍惜,心裏面永遠只有自己,貪圖享受!”

對於這種“沒苦硬吃”、甚至PUA的教育方式,有人贊同,有人反對:

支持者認為:“只有這樣才能培養孩子的意志力,現在的孩子就欠管教”、“嚴厲點沒什麼,温室裏長大的孩子太嬌氣,不吃苦怎麼成長”

但更多評論則表達了質疑和反對:

“為什麼學校老師體罰學生家長就鬧,送到這種地方反而不心疼了”、“這是摧殘和霸凌,不是訓練!吼叫式教育真的有用?萬一孩子被嚇出心理陰影怎麼辦”

“説實話,之前我確實動過送孩子去這種夏令營的念頭,”葛女士説,“但看完這些視頻,我很糾結。”

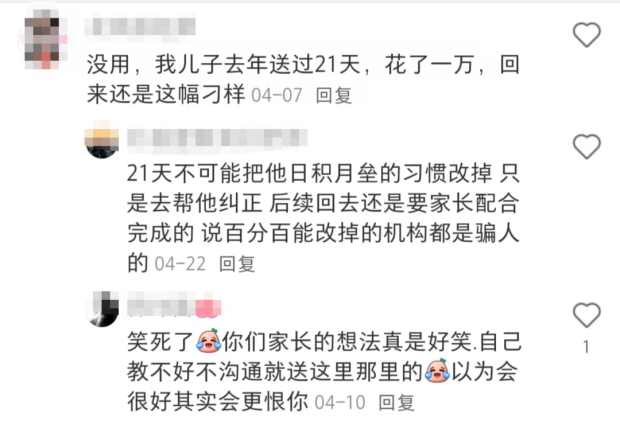

像葛女士這樣,把送孩子進軍事夏令營當作“特效藥”的家長不在少數。但這樣的夏令營真能解決問題嗎?

據業內人士透露,當前市面上不少所謂的軍事夏令營實則是旅遊公司或拓展訓練機構運作的商業項目。

這些機構往往將成人拓展訓練項目簡單改良後套用在孩子身上,所謂的“軍事訓練”項目大多缺乏專業性和針對性。

更令人擔憂的是,這些夏令營的教官資質參差不齊。“十個教官裏能有三四個退役軍人就算不錯了,而且真正的軍人不會採用那些粗暴的方式對待孩子。”

“那些看起來很震撼的宣傳視頻很多都是擺拍的,有些學員就是僱來的‘羣演’。”知情人表示,這類廣告刻意製造對立情緒,把“吃苦”和“成才”簡單等同,暗示現在孩子暴露出來的各種問題都是因為“生活太優越”造成的。

當“吃苦教育”成為家長圈的熱詞,各類以此為主題的研學團、夏令營如雨後春筍般湧現。

從沙漠生存到雨林探險,從魔鬼訓練到荒野求生,五花八門的項目被精心包裝後推向市場。

但,這種“花錢買罪受”的夏令營,真的是孩子需要的嗎?當家長為孩子的“蜕變”買單時,是否想過這樣的做法到底滿足了誰的需求?

“2011年,我15歲,讀初二。當時的我叛逆:逃學、上網、早戀,是父母眼中不可救藥的問題少年。

那年暑假,父親叫我跟他一起出去,父親把車開到一條偏僻的公路邊,一個教官模樣的男人走了過來,父親這時才告訴我,他給我報了一個訓練營。之後他收走了我的手機,開車走了。”

這是《三聯生活週刊》記錄的一個真實故事。

故事的主人公程博軒回憶,15歲那年被父母送進徒步訓練營後,因無法承受高強度訓練和虐待,他曾兩次試圖逃跑都被抓回。

這段經歷給他留下了難以癒合的心理創傷,嚴苛的訓練不僅沒有矯正他的叛逆行為,反而加劇了他的反抗心理。

最終他選擇徹底輟學,後來因持刀傷人,在看守所度過了本該美好的六年青春時光。

如今,程博軒已為人父,在面對子女教育問題時同樣會感到迷茫,但他堅定地表示“絕不會讓孩子重蹈我的覆轍”。

上述案例或許只是個別現象,卻揭示了一個殘酷的現實:雖然楊永信和豫章書院已成為歷史,但類似的機構卻改頭換面重現江湖。

它們不僅無法解決問題,反而可能給孩子帶來更深的傷害。

2024年暑期,江西安遠一名14歲女孩被父母送到離家30公里外的封閉訓練營後,遭遇教官侵犯,花季少女選擇以跳樓的方式結束了自己年輕的生命。

幾年前,北京的一對雙胞胎姐妹也曾遭遇同樣的經歷。12歲的姐姐生理期不能下水游泳,卻被教練野蠻地扔進冷水中;妹妹則被另一男性教練強行帶到監控死角進行猥褻。

更有6歲幼童在夏令營中被延誤就醫而身亡的前車之鑑。

“家長們往往心存僥倖,覺得這樣的事情不會發生在自家孩子身上,但萬一呢?將十幾歲、甚至六七歲的孩子送到一個資質不明的機構,交給一羣同樣資質存疑的陌生人看管——作為監護人真的放心嗎?”兒童教育研究者禇學娟説,

“退一步講,即便排除了此類安全隱患,單就‘吃苦教育’本身而言,這種刻意製造的苦難是否有必要也值得商榷。

每個孩子的身體素質都不一樣,並非所有人都適合這種極端模式。短時間內的高強度集中訓練可能會對孩子的身心健康造成雙重損害。”

曾有媒體報道,部分孩子因抗拒訓練或動作不到位,遭受教官體罰,導致輕傷二級;更嚴重者還出現蛋白尿、肝腎功能異常等健康問題。

此外,除了來自教官的暴力懲戒,孩子還可能面臨來自同營學員的欺凌和傷害,進一步加劇其身心創傷。

“吃得苦中苦,方為人上人”,不少家長深信唯有如此才能改變命運的走向,孩子被迫接受超出承受能力的高強度訓練,卻對其意義一無所知。

心理學研究表明,強制性“吃苦教育”會過度激活大腦恐懼中樞,不僅無助於培養抗挫力,反而可能引發焦慮、抑鬱等心理問題。

更嚴重的是,部分訓練營通過機械重複口號、強制應答等方式,使孩子在高壓下形成條件反射式服從,這種手段已涉嫌心理操控。

“教官讓我們對着鏡頭説‘我變強大了、懂事了’,可我只想趕快結束這一切,馬上回家。”一個曾經參加過訓練營的孩子説。

“孩子們真正需要的不是刻意製造的苦難,而是面對挫折時的理解與支持。當父母將教育責任簡單粗暴地‘外包’給這些機構時,孩子接收到的信號是:‘你的問題太麻煩,我們不想管了’。”禇學娟指出。

睿睿媽媽又一次被叫到了學校。

班主任放下手裏的試卷,推了推鼻樑上的眼鏡,臉上沒有一絲笑容:“你兒子作業不交,上課睡覺,還頂撞老師,你們家長都不管嗎?”

這樣的場景,在過去半年裏已經上演了好幾次。面對老師的質問,睿睿媽媽只能賠着笑臉承諾“回家一定嚴加管教”,可心裏卻充滿無奈——打也打了,罵也罵了,手機也沒收了,但孩子卻越來越叛逆。

同樣是一個被“退貨”的家長,葛女士也有過多次被老師“請”到學校的經歷。每次手機震動,她就會感到心悸,不是老闆催報表就是老師來告狀。

工作、家庭、孩子,讓她感覺壓力山大。也是因此,她才動過送孩子去軍事夏令營的念頭。

諸如此類並不鮮見:學校將問題學生“退貨”給家長,束手無策的家長轉而求助於各類培訓機構。

一個令人憂心的“甩鍋鏈條”由此形成——學校推給家長,家長推給機構,將責任“外包”,而本該被關注的孩子,卻在這個循環中成了被踢來踢去的“皮球”。

北京某中學班主任聞老師坦言:“老師不敢管也不能管,尤其是青春期的孩子,説重了怕學生想不開,管嚴了家長要投訴。”

這種畏首畏尾的心態,使得學校越來越傾向於將問題學生“退回家”。而家長們面對老師的“最後通牒”,往往病急亂投醫。

在百度搜索“孩子不聽話怎麼辦”、“孩子管教不了怎麼辦”,前幾條結果都是各種訓練營、培訓機構的廣告。這些機構收費不一,承諾卻驚人地一致:“讓孩子脱胎換骨”。

就這樣,孩子們被送進各種名目的夏令營,年齡也越來越小——六七歲的孩子獨自參加“單飛營”的越來越多。

家長們如釋重負地將孩子送走,美其名曰“為孩子好”,實則是把管教責任轉嫁給機構。即便孩子沒有“問題”,一些家長也覺得“管一管總沒壞處”。

對於雙職工家庭來説,夏令營更成了“假期託管所”——與其讓孩子在家沉迷電子產品,不如花錢送出去。

某書上就有家長髮帖求薦“便宜夏令營”,唯一要求是“能看着孩子寫作業”。

監護責任的讓渡,暴露出當前教育體系中家庭與學校的功能錯位。

當學校把育人責任推給家庭,當家長將教育主導權拱手讓給商業機構,孩子們成了教育主體缺位下的“流浪者”——在家庭期待與學校要求的夾縫中,他們既失去了個性化的成長引導,又承受着標準化的評價壓力。

這種教育主體間的責任推諉,最終讓本該三方協同的育人過程,演變成無人真正負責的教育真空。

“教育的本質是喚醒而非馴服。當我們將問題少年視為需要‘修理’的對象時,教育就已經偏離了軌道。或許,我們最該問的不是‘怎麼管住孩子’,而是‘孩子到底需要什麼’。

畢竟,每個‘問題行為’背後,都可能藏着一個渴望被理解的靈魂。”禇學娟説。