辛得勇 許弘:逐條批駁何新先生的西方偽史論觀點_風聞

古籍-古籍官方账号-古籍善本研究收藏24分钟前

摘要:歷史學作為一門嚴謹的學術學科,其核心在於對各種形式證據的批判性分析與綜合,這些證據包括考古發現、原始文本資料、語言學分析,以及日益重要的遺傳學數據。它是一個動態發展的領域,通過不斷髮現新證據和嚴格的重新評估來完善對過去的理解。然而,近年來,一些挑戰既定歷史共識的“偽歷史”敍事不斷湧現,這些敍事往往受意識形態或民族主義議程驅動,而非基於嚴謹的實證研究。

一、人類起源:解析“非洲起源説”共識

何新觀點:教科書只宣傳“非洲起源説”,是為美國人服務的誤導,完全不提吳新智院士等中國學者支持的“亞洲起源説”或“多地起源説”。

事實辨析:“近期非洲起源説”(Recent African Origin, RAO),通常被稱為“走出非洲説”,是關於解剖學意義上的現代人類(智人)起源的壓倒性科學共識。這一共識建立在來自多個科學領域的可靠且相互印證的證據之上。

分子生物學證據(遺傳數據): 全球範圍內的遺傳學研究一致表明,所有現代人類的譜系都可以追溯到非洲的共同祖先。對線粒體DNA(mtDNA)的研究(母系遺傳)將非洲確定為人類mtDNA基因庫的起源地。非洲人羣表現出最高的遺傳多樣性,這表明他們是歷史最悠久、多樣性最高的羣體。同樣,對Y染色體(父系遺傳)的研究估計,所有現代人類的共同男性祖先(“Y染色體亞當”)存在於約12萬至20萬年前,這與mtDNA的發現相符。非非洲裔現代人攜帶1%至4%的尼安德特人DNA,這表明現代人類在走出非洲後,在歐亞大陸遇到了尼安德特人並與之發生了基因交流。這一現象支持了一個“以非洲起源為主,伴隨局部雜交”的模型,這是對最初“完全替代”理論的完善,而非對其核心非洲起源的否定。

化石記錄證據: 非洲擁有智人(Homo sapiens)最古老、最完整的化石記錄。埃塞俄比亞的奧莫一號(Omo I)遺骸被廣泛認為是早期智人,其年代可追溯至至少23萬年前 。同樣來自埃塞俄比亞的赫託人(Herto Man)化石,年代介於15.4萬至16萬年前 。摩洛哥傑貝爾伊魯德(Jebel Irhoud)發現的更古老的智人遺骸,其年代約為31.5萬年前。這些非洲發現構成了非洲大陸內部從古老型智人到現代智人相對連續的演化鏈。相比之下,東亞地區在約10萬至5萬年前的解剖學意義上的現代人類化石記錄中存在顯著的空白 ,這使得支持亞洲地區智人連續本地演化的觀點在缺乏大量新發現的情況下難以成立。

吳新智院士的“連續進化附帶雜交”假説(多地區起源説): 吳新智院士是中國著名古人類學家,是多地區起源假説的共同提出者之一 。他提出的“連續進化附帶雜交”模型認為,東亞地區的古人類是連續進化的,並與外部人羣(如來自非洲的移民)有過基因交流 。然而,多地區起源説,包括吳院士的變體,在與壓倒性的全球遺傳學證據(指向所有現代人類的近期非洲共同祖先)相協調方面面臨顯著挑戰。遺傳數據顯示,非洲以外任何古老型人類的線粒體或Y染色體譜系,在很大程度上已被現代人類的譜系所取代。在中國以外,多地區起源説在古人類學界的支持者有限。

教科書的呈現方式: 標準歷史和科學教科書旨在呈現該領域最廣泛接受和有證據支持的科學共識。由於多種科學證據的匯聚支持,“走出非洲説”代表了這一共識。在有限的篇幅內,呈現主流觀點是通識教育讀本的教學慣例,這並非“傾向性”或“誤導”,而是科學性和普適性的要求。將科學發現與現代地緣政治框架掛鈎,例如聲稱“非洲起源説”是“西方中心主義的偽科學”或“服務於美國利益”,是對科學探究本質的誤解。科學理論的評估基於其解釋力和經驗支持,而非提出者的國籍或其潛在的政治用途。關於人類起源的科學共識是國際合作研究的成果,而非某個國家敍事的產物。

二、古代文明:超越神話與虛構

埃及與美索不達米亞:考古學的真實性

何新觀點:提及“阿摩利人”建立古巴比倫,是在暗示猶太人創造了人類古文明,因為“阿摩利人”就是猶太人的祖先,這是根據《聖經》偽造的偽史。

事實辨析:學術界的共識是,古埃及和美索不達米亞文明是經過大量考古發現和已破譯的同期文本所重建的、有充分歷史依據的真實存在,這些重建完全獨立於《聖經》敍事。

古埃及文明的實證性: 古埃及文明的存在擁有無可辯駁的考古證據。像吉薩金字塔羣這樣的宏偉建築是高度組織化和技術先進文明的不可否認的物理證明。對這些遺址有機材料進行的碳14測年法證實,它們的建造年代介於公元前2589年至2504年之間,比《希伯來聖經》(主要成書於公元前6世紀或更晚)的成書時間早了數千年。1799年羅塞塔石碑的發現為破譯古埃及象形文字提供了關鍵。這一突破開啓了大量本土埃及歷史記錄的解讀,包括王室法令、行政文件和宗教文本。這些文本,連同納爾邁調色板(約公元前3100年)等考古證據(描繪了上下埃及的統一),確立了埃及法老和王朝的詳細年代序列,完全獨立於任何《聖經》記載。

古巴比倫文明的實證性:古巴比倫文明的真實性同樣有堅實的證據支持。“阿摩利人”是公元前2500年左右活躍於美索不達米亞和黎凡特地區的、有充分記載的古代西北閃米特語族羣。他們在馬裏(Mari)檔案庫中數以萬計的楔形文字泥板中被廣泛記錄。這些是當時的行政和王室記錄,提供了關於他們的部落、首領和活動的詳細信息,完全獨立於《聖經》。

“閃米特人”的語言學定義: “閃米特人”一詞是18世紀70年代由學者根據《聖經》中的人物閃(Shem)創造的。然而,在學術用法中,它指的是一個語言家族(包括阿卡德語、阿拉伯語、希伯來語、阿拉米語)以及使用這些語言的各種民族。它是一個語言和文化分類,並非將所有古代近東羣體與單一“猶太祖先”聯繫起來的種族概念,也並非暗示“猶太人創造文明”。基因研究確實顯示中東人羣存在共同祖先,但這並不支持何新先生的特定陰謀論解讀。

古巴比倫的年代與《漢謨拉比法典》的真實性

何新觀點:公元前1894年這個精確年代是現代人根據《聖經》杜撰的,是偽史。關於《漢謨拉比法典》的出土及真實性,國際學界是存在爭議的。這部所謂法典的出土經過和內容,是可疑的。其出土地是古波斯不是巴比倫。

事實辨析:

年代推算的科學依據:古代近東的年代學是一門非常複雜的科學,其推算依據並非《聖經》,而是綜合了多種科學方法。巴比倫第一王朝的精確建立年代(約公元前1894年)是根據古代巴比倫王表和巴比倫天文日誌中記錄的複雜天文觀測推算得出的。這些日誌包含詳細的天文現象記錄,可以通過回溯計算將其定位到具體年份,從而為整個王表提供可靠的“絕對年代”錨點。這是一種嚴謹的科學測年方法,而非基於《聖經》的虛構。

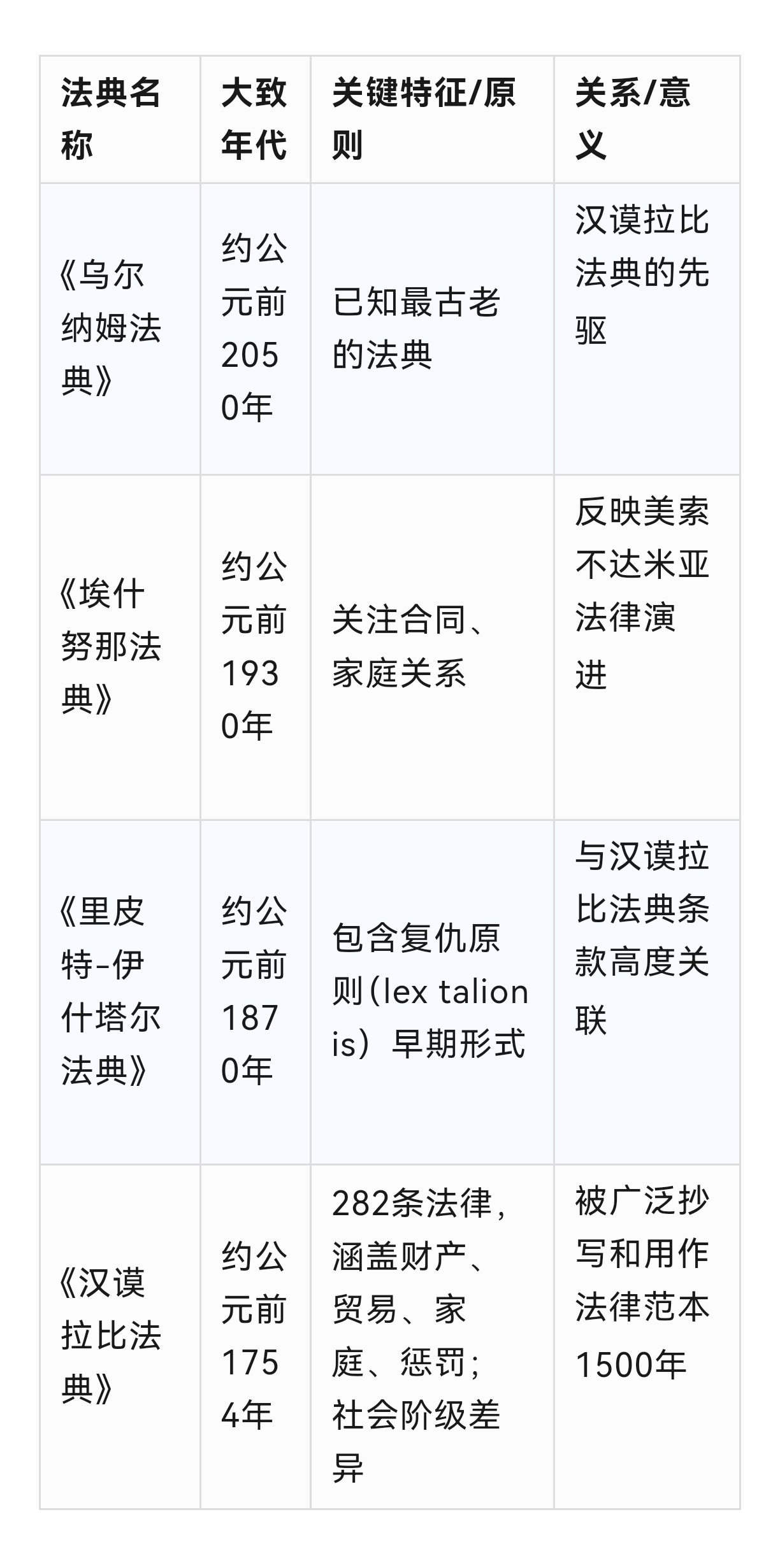

《漢謨拉比法典》的真實性:《漢謨拉比法典》石碑於1901年確實由法國考古隊在埃蘭古都蘇薩(今伊朗)遺址發現。然而,這一發現地點並非可疑,反而提供了重要的歷史背景。歷史記載和考古證據清晰地表明,公元前12世紀,埃蘭國王舒特魯克-納洪特入侵巴比倫,並將這塊法典石碑以及其他珍貴文物作為戰利品掠奪回蘇薩。這種將紀念碑作為戰利品掠奪的做法在古代近東地區極為常見。因此,在蘇薩發現它,不僅沒有削弱其真實性,反而恰好印證了一段真實的歷史事件。石碑本身包含明確的銘文,指出它是巴比倫第六位國王漢謨拉比所頒佈。其條款與早期美索不達米亞法典,如《烏爾納姆法典》(約公元前2050年)、《埃什努那法典》(約公元前1930年)和《裏皮特-伊什塔爾法典》(約公元前1870年)存在明確的聯繫和發展關係。這表明美索不達米亞存在一個連續的法律思想和編纂傳統,進一步證實了《漢謨拉比法典》作為這一演進法律體系一部分的真實性。

三、古印度:本土發展與全球聯繫

何新觀點:古代印度地區沒有統一國家,也沒有成文歷史。所謂美麗的“孔雀王朝”“孔雀帝國”都是沒有可信史書來歷的童話虛構(英國人編制的)。古代印度史的可靠史料極度匱乏。主要可信的史料來自中國,即唐玄奘等的《大唐西域記》。一個最最重要的地理認知錯誤,就是認為古代所説的印度,與現在的南亞印度是一回事兒。實際上古代中國人所説的印度,並不是現在南亞次大陸的印度,而是印度河流域的西南亞印度。印度河流域並不在印度,而是位於現在的巴基斯坦。實際上“印度”這個地理名稱也是來自印度河。古老著名的印度河文明,並非現在的南亞印度,而也是在印度河流域。教科書提到的各種吠陀,包括著名的《梨俱吠陀》,都不是可信歷史或經典。據説這些書長期靠口傳,英國人而不是印度人制造了寫本,19世紀才由歐洲人第一次刊印成文。根據這種口頭傳説建構的印度次大陸國家的古史,都是非常不可信的。

事實辨析:

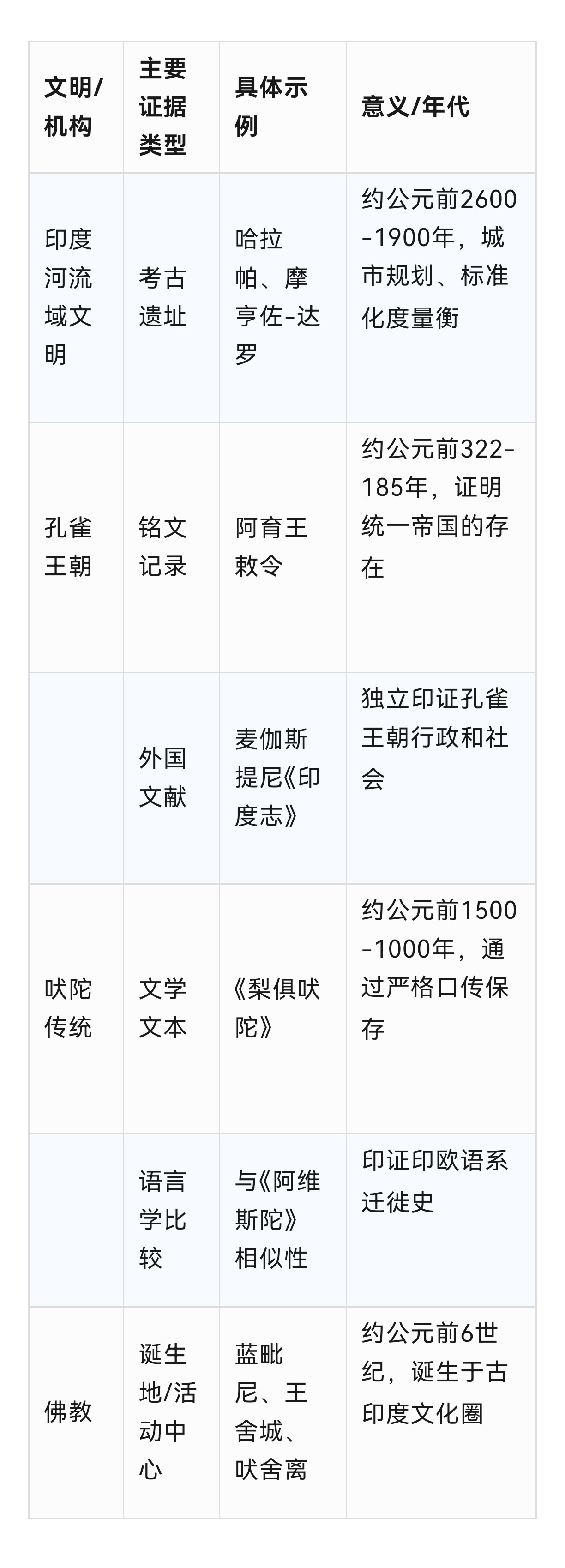

印度河流域文明與早期國家形態:考古發掘,如哈拉帕(Harappa)和摩亨佐-達羅(Mohenjo-Daro)遺址,揭示了一個高度先進的青銅時代文明(約公元前2600-1900年)。這些城市展現出複雜的城市規劃,包括網格狀街道佈局、標準化磚塊尺寸以及先進的排水和衞生系統。標準化度量衡系統和印章上未破譯文字的存在,都指向一個複雜的、有組織的社會,即使它不屬於後來意義上的中央集權“帝國”。這些證據完全是本土的,且早於任何英國殖民影響。

孔雀王朝(統一國家)的歷史真實性: 孔雀王朝(約公元前322-185年)作為一個覆蓋印度次大陸大部分地區的龐大統一國家,其存在得到了多方面證據的明確支持。阿育王(Emperor Ashoka)在今印度、巴基斯坦、尼泊爾和阿富汗各地豎立了大量石柱和摩崖石刻,以婆羅米文、佉盧文和希臘文等多種文字頒佈詔書。這些是關於他統治、政策和帝國廣闊版圖的直接、第一手資料。亞歷山大大帝東征後,希臘使節麥伽斯提尼(Megasthenes)撰寫了《印度志》(Indica),詳細描述了孔雀王朝的行政管理、社會狀況和首都華氏城(Pataliputra)的繁榮景象。

吠陀文獻的可靠性:《梨俱吠陀》(Rigveda)作為吠陀文獻中最古老的部分,其年代可追溯至約公元前1500-1000年。儘管它在被書寫下來之前經歷了數個世紀的口頭傳承,但古印度婆羅門祭司發展出了一套極其嚴謹和精確的口頭背誦方法,以確保文本(包括其音調和節奏)的精確保存。聯合國教科文組織已將這一吠陀吟誦傳統列為“人類口頭和非物質遺產代表作”。這表明,“口頭”傳承並不必然意味着“不可靠”,尤其當存在特定的文化實踐來確保其忠實性時。《梨俱吠陀》與伊朗的《阿維斯陀》(Avesta)在語言和文化上存在顯著相似性,兩者都源於共同的原始印歐-伊朗語。這種共同的遺產還體現在米坦尼(Mitanni)文獻(約公元前1450-1350年)中提及吠陀神祇。

地理認知:釋迦牟尼佛的誕生地藍毗尼(Lumbini)確實位於今尼泊爾境內。然而,在他出生時(約公元前6世紀),藍毗尼屬於迦毗羅衞國(Kapilavastu),這是構成廣義“古印度文化圈”的眾多王國和共和國之一。佛陀一生中大部分的核心活動,如悟道(菩提伽耶)、初次説法(鹿野苑)和傳教,都發生在今印度恆河平原地區。因此,稱佛教“產生於印度”是指其在印度次大陸的文化和地理範疇內誕生,而非指現代民族國家的邊界。將現代國家邊界概念強加於古代歷史和文化語境,是典型的時代錯置,會扭曲對文化起源和傳播的理解。

四、古典希臘:西方思想的基石

何新觀點:沒有任何可信歷史史料可以表明,希臘半島古代出現過任何主權國家,形成過強大的殖民力量,以至於可在亞洲、歐洲和非洲建立殖民於海外的巨大商業帝國。這在人口、資源、技術上對於貧窮而人口稀少的雅典城邦,尤其更是不可能。希臘半島基本上是山地,沒有大河與湖泊,屬於不適合農作物生長的典型地中海氣候,四季不分明,至今糧食農業不能自給自足。古代更不可能存在大規模農業支撐一個什麼巨型“希臘帝國”。關於希臘建立過巨大史前殖民地的説法,實際上荒唐可笑。因為當時世界還沒有大型的渡海船具。沒有大帆船,沒有水密艙,沒有導航工具,不可能製造可以大規模運輸商品的的大型船艦。直到哥倫布時期,歐洲人還沒有大型船隻。所謂的人力槳船不可能成為遠洋貿易運輸工具。這些古希臘從事海外軍事征服與擴張,以及建立海外殖民地有關的説法,主要是根據荷馬史詩。(和希羅多德的偽《歷史》“希波戰爭史”)。但是荷馬史詩出現在文藝復興時期以後,來源不明,作者不明,內容全部都不是歷史,而只是虛擬性故事傳説而已。

事實辨析:

希臘殖民與海上能力:古希臘文明擁有強大的海上能力和廣泛的殖民活動,這有大量考古證據支持。在地中海盆地(包括意大利、法國、埃及和黑海沿岸)廣泛發現的希臘陶器(如科林斯式、雅典式陶器),提供了廣泛貿易網絡的無可辯駁的物理證據。塞浦路斯凱里尼亞(Kyrenia)沉船(約公元前315年)等沉船考古發現,表明古希臘商船能夠承載大量貨物(例如,381個裝有葡萄酒、橄欖油和杏仁的雙耳瓶)。從公元前8世紀起,數百個希臘殖民城邦在地中海和黑海沿岸建立。對錫拉庫薩(Syracuse,西西里島)和拜占庭(後來的君士坦丁堡)等地的考古發掘揭示了希臘風格的建築、銘文和城市規劃,證實了它們的歷史存在和希臘擴張的規模。

雅典民主制度的真實性: 雅典民主制度的真實性有堅實的史料依據。亞里士多德的《雅典政制》是一部詳細記載雅典政治制度及其歷史的著作,在失傳數世紀後,於1890年在埃及的莎草紙上被重新發現。這一發現非但不是“偽造”,反而極大地豐富了我們對雅典民主複雜性的理解,其真實性被學者普遍接受。在雅典衞城和廣場遺址中,發掘出數千塊“陶片”(用於陶片放逐法,一種流放個人的民主程序)。這些實物提供了雅典公民直接參與民主的有力證據。此外,大量石刻銘文記錄了法律、法令及公共賬目,詳細記載了雅典公民大會和官員的運作。現代學術界,與何新先生聲稱的“美化”相反,公開討論雅典民主的侷限性,例如公民權僅限於男性公民,排除女性、奴隸和外邦人。

亞歷山大大帝的歷史真實性: 亞歷山大大帝並非神話人物,其戰役在多種文化中都有廣泛記載。同期的巴比倫楔形文字泥板記錄了亞歷山大進入巴比倫,甚至精確記載了高加米拉戰役(公元前331年10月1日)的日期。這些是獨立的、非希臘的原始資料。隨着他的征服而建立的許多希臘化城市和防禦工事,如阿富汗的艾哈努姆(Ai-Khanoum) 和印度的布塞法拉(Bucephala),展現了希臘與當地建築風格的融合,提供了其帝國影響範圍和文化影響的物理證據。亞歷山大繼承者(繼業者)甚至被征服地區當地統治者發行的錢幣(例如描繪亞歷山大和印度象的“波魯斯獎章”)帶有與他戰役相關的希臘銘文和圖像,是具體的歷史記錄。關於其戰役因缺乏技術(如馬鐙)而不可能的説法是時代錯置的,並顯示出對古代軍事能力的誤解。包括強大的馬其頓夥伴騎兵在內的古代騎兵,在沒有馬鐙的情況下也能有效作戰。

荷馬史詩的歷史基礎:荷馬史詩並非純粹的神話,其背後有歷史基礎。19世紀德國考古學家海因裏希·施裏曼(Heinrich Schliemann)對希薩利克(今土耳其)的挖掘揭示了特洛伊古城的多個地層。其中特洛伊VIIa層(約公元前1180年)顯示出暴力破壞的痕跡,包括燒焦痕跡和倒塌的磚石,這與特洛伊戰爭的傳統年代相符。同期來自安納托利亞的赫梯文本提及一個名為“維魯薩”(Wilusa)的地方,學者普遍認為這與特洛伊的另一個名稱“伊利昂”(Ilion)相對應。線形文字B泥板(邁錫尼希臘語行政文本,約公元前1450-1200年)包含與荷馬史詩中世界相符的地名和人名。現存最早的《伊利亞特》和《奧德賽》莎草紙殘片可追溯至公元前3世紀(如P.Petrie I),遠早於文藝復興時期。這駁斥了史詩在中古或近代被“偽造”的説法。

五、中世紀歐洲:城市復興與帝國命名

何新觀點:“中世紀的花朵”是吹噓性的無稽之談。據西方自身的可信史料,中世紀歐洲,從公元5世紀到11世紀,歐洲沒有出現像樣的大規模城市。歐洲主要大城市直到18世紀還沒有廁所等公用市政設施。實際上,這部中學教科書還忽略了中世紀歐洲最重要的歷史,就是從公元7世紀到14世紀的800年間,最早進入文明的歐洲伊比利亞半島地區,是被來自東方的阿拉伯人所佔領和統治着的。實際上當時的伊比利亞半島,也就是現在西班牙和葡萄牙地區,出現了歐洲最早也是最發達的古代城市,例如科爾多瓦。古代世界最偉大的都市和城市都在東方,包括長安、巴格達、大馬士革和君士坦丁堡。意大利人的《馬可波羅遊記》記述了宋元時期繁華的中國城市,歎為觀止,認為歐洲的小城鎮根本無法與其相比。

事實辨析:

中世紀西歐城市復興:“中世紀花朵”這一説法,特別是雅各布·布克哈特(Jacob Burckhardt)所用,指的是西歐城市從11世紀開始的相對復興和日益增長的自治權,尤其是在意大利(如威尼斯、佛羅倫薩)和北歐(如漢薩同盟城市)。這一時期,城市從封建領主那裏獲得了自治特許狀,發展出強大的商人行會和手工業行會,並向商業和製造業中心轉變,為後來的歐洲發展奠定了基礎。將“花朵”比喻用於強調它們從早期中世紀(常被稱為“黑暗時代”)的相對衰落中崛起,以及它們作為社會和經濟變革催化劑的作用。

“拜占庭帝國”名稱的正當性

何新觀點:這也是偽歷史。君士坦丁堡在歷史上從來沒有使用過拜占庭這個名字。歷史中根本不存在拜占庭這個國家、這個城市以及名稱。1557年,在君士坦丁堡羅馬帝國亡國(1453年)百年之後,神聖羅馬帝國(德國前身)的天主教教士赫羅尼姆斯·沃爾夫(HieronymusWolf),在編纂關於東羅馬的歷史資料時,偽造了這個虛構的名號“拜占庭帝國”。

事實辨析:

學術起源:何新先生指出該名稱並非帝國自身使用,這一點是正確的。它是由16世紀德國學者希羅尼穆斯·沃爾夫(Hieronymus Wolf)於1557年在其著作《拜占庭歷史全集》(Corpus Historiae Byzantinae)中創造的。這是後來的歷史學家為了區分以君士坦丁堡為中心、講希臘語、信仰東正教的羅馬帝國,與講拉丁語、信仰天主教的西羅馬帝國而採用的學術慣例。

自我認同:在其整個存在期間,東羅馬帝國的居民始終自稱為“羅馬人”(希臘語:Rhōmaîoi),並稱其國家為“羅馬帝國”(希臘語:Basileia Rhomaion)。他們認為自己是羅馬帝國的直接和合法延續。

史學慣例與歷史現實:現代歷史學家使用“拜占庭帝國”一詞是為了學術交流和分析的便利和精確性,同時承認在西羅馬帝國滅亡後,東部在文化、語言和政治上確實發生了顯著分化。這種用法是一種史學慣例,並非“偽造”或否認帝國合法的羅馬身份或連續性。沒有嚴肅的學者會用這個詞來暗示其不合法性。

六、其他爭議點:阿基米德與教科書評價

何新觀點:事實上沒有任何可信歷史資料可以證明——阿基米德是真實存在過的歷史人物。而且,傳説中的阿基米德是意大利地區西西里島人,與希臘半島的雅典遠隔千里,並不是什麼“古希臘”的科學家。編造此説無非是為了鼓吹人類文明與科學之“光明來自希臘”,把一切非希臘人物歸於希臘,是西方偽史造史之慣技。現行中學版歷史教科書中世界古代史部分,是根據西方中心主義的歷史觀,毫無歷史批判意識地構製出來的,其對西方政治(例如所謂“希臘城邦民主”)的推崇無以復加。希望歷史教科書擺脱西方中心論影響,至少採取客觀中立的立場。

事實辨析:

阿基米德的真實性: 阿基米德並非虛構人物。我們對阿基米德的瞭解,主要來自稍晚的希臘歷史學家波利比烏斯(Polybius) 、羅馬作家李維(Livy)和傳記作家普魯塔克(Plutarch)的記載。他們詳細描述了阿基米德在第二次布匿戰爭中為保衞敍拉古而發明的各種軍事器械。儘管缺乏阿基米德本人留下的自傳性文字(這在古代科學家中很正常),但後世作者對其科學成就(如浮力定律、槓桿原理)的詳細轉述和數學著作的流傳,都證明了其真實性。此外,10世紀的希臘文抄本《阿基米德手稿》(Archimedes Palimpsest)的發現,包含了他失傳的著作《方法論》,進一步證實了他的存在和學術貢獻。

“古希臘”科學家身份: 何新先生犯了以現代國界衡量古代世界的錯誤。古代的西西里島東部和意大利南部,是希臘人重要的殖民地區,被稱為“大希臘”(Magna Graecia)。敍拉古(Syracuse,阿基米德的家鄉)是當時地中海世界最強大、最富裕的希臘城邦之一,其文化、語言、宗教都完全是希臘的。因此,説一個生活在敍拉古的希臘人不是“古希臘科學家”,是忽視了古代文化身份的複雜性。

對教科書的總體評價:

教科書確實可能存在“西方中心論”的傾向,這是全球史學界在過去幾十年裏一直在努力糾正的問題,提倡“全球史”視角。對此進行批判是合理的。然而,何新先生的批判並非建立在學術基礎上,而是用一套基於錯誤事實和邏輯謬誤的“偽史”去替代主流學術共識。這絕非客觀中立,而是走向了另一個極端——即建立在臆想和民族主義情緒上的虛無主義和偽歷史。現代教科書在呈現希臘民主時,也普遍會指出其侷限性,例如公民權僅限於男性公民,排除女性、奴隸和外邦人,這表明學術界致力於客觀分析,而非不加批判地美化。教科書也普遍強調東方文明的貢獻,例如中國的四大發明和阿拉伯文明在科學、數學等領域的橋樑作用。

結論

何新先生的論點在方法論上存在根本性缺陷。他傾向於採用一種極端的“證偽主義”形式:抓住任何一個疑點或史料的模糊之處,就全盤否定整個歷史事實,而不是像嚴謹的學者那樣,通過多元證據進行綜合評估。

他的論證過度依賴對文獻的(往往是錯誤的)解讀,而系統性地忽視或否定了過去200年裏最重要的歷史學進展——考古學。銘文、遺址、錢幣、藝術品、人骨等物質證據,是構建古代史的基石,而這些在何新先生的論述中似乎都不存在。

何新先生的所有論點最終都指向一個單一的、未經證實的宏大敍事:即存在一個以西方(特別是猶太-盎格魯撒克遜)為核心的學術陰謀集團,系統性地偽造了整個人類古代史,以貶低東方和中華文明。這種陰謀論取代了嚴謹的證據分析。

總而言之,何新先生提出的幾乎所有觀點,都與世界主流歷史學界和考古學界經過上百年積累的證據和共識相悖。其論證方式充滿了事實錯誤、邏輯跳躍和陰謀論色彩,不具備學術上的嚴肅性和可信度。真正的歷史批判應基於實證,而非預設的意識形態。