涉足遊戲行業的漫畫家,是“逃難”還是“融合”?_風聞

触乐-触乐官方账号-1小时前

來源:觸樂

自我經營的人與“死去活來”的行業。

2024年,觸樂曾撰寫過一篇遊戲引擎“喚境”停止服務、部分遊戲不再受支持的報道。當時,我們接觸到一批使用這類“入門級”小型引擎的開發者。這些開發者在技術上很多都沒有達到主流從業者的標準,作品體量比我們通常能夠見到的獨立遊戲還要更小、風格也更個人化。比起Steam,他們的作品更多通過愛發電、itch.io等平台分享,甚至直接以壓縮包的形式傳播。在社交媒體上,他們往往以個人創作者的身份和玩家、粉絲羣體互動。

在他們當中,本職是漫畫家的為數不少。“因為連載平台沒了,所以我做了個AVG,至少能讓讀者看到故事的結尾。”一位受訪者説。

這在當時並沒有成為一個集中討論的話題。直到今年5月底,有新聞稱中國傳媒大學取消了漫畫專業,在藝考生中掀起波瀾。目前,學院具體的架構如何還沒有確定,有積極的傳言稱,這只是院系架構調整,未來漫畫專業會被併入其他學院,並不會就此消失。而在學校之外,去年12月,大型工作室實為“漫畫家養殖場”的事件也讓很多人感到幻滅。

中國傳媒大學取消漫畫專業的新聞再次激起了人們對國產漫畫行業的討論

從業者們再次聲討起目前國產漫畫行業的現狀:低薪、過勞、缺乏保障、看不到出路。一位十幾年前離開漫畫公司的開發者感慨:“國產漫畫是我現在唯一不建議年輕人進入的行業。”

以此為契機,我們再次把目光投向了這些從漫畫“跨界”到遊戲的人。一部分漫畫家看起來像是“逃難”到了遊戲行業;與此同時,遊戲行業又展現着自己的殘酷。他們像是跌跌撞撞地從某個危險區逃離,又在彷彿是安全地帶的邊緣看到一羣人對自己舉起了“快跑”的大字牌。

但漫畫與遊戲終歸都是媒介與載體。它們的邊界是否本身就是流動的?身處其中的人,真的可以用“轉行”或者“逃離”來概括嗎?

學習做遊戲的漫畫家

觸樂與易飄揚取得聯繫的時候,他剛剛結束在北京核聚變的遊覽。他花了1個月在BOOOM JAM中做了一個小型Demo,但還沒有準備好作為參展方出席。頂着北京近似南方的暑熱,他以遊客的身份見了幾個認識的業內人士,諮詢了一些遊戲製作和發行的事,然後就去找幾位漫畫家朋友敍舊了。

當年讀過《漫友》旗下期刊的人,恐怕大都聽過“周易組合”。《漫友》創刊於2002年,一度是中國大陸的主流漫畫雜誌之一。到2019年停刊為止,它幾乎經歷了整個國產漫畫行業的起步、繁榮、泡沫與衰敗。

漫友文化旗下曾有許多重要的漫畫期刊和圖書

易飄揚是“周易組合”中的“易”。他在2010年入行,大學畢業之後,先是給一位漫畫家做了1年助理,之後進入一家遊戲公司做集換式卡牌桌遊《永恆之輪》,摸到了遊戲行業的門檻。但在那個時代,做遊戲開發是以大公司為主,易飄揚當時一門心思撲在漫畫上,沒有為遊戲分散太多精力。

工作期間,他和日後長期合作的漫畫編劇周烈焚一起繪製了《永恆之輪》的漫畫。之後,受到雜誌編輯邀約,兩人以“周易組合”的名號先後連載了《勇者傳》和《大偵探福爾馬林》,直到雜誌停刊。2019年,他們收到騰訊動漫的邀請,開始在網絡上連載《萬事萬靈》。

易飄揚的連載始於雜誌約稿,工作室“爽工坊”也是他自己創建的。因此,他顯得很“幸運”,幾乎沒有遇上過壓榨、內容干涉之類的漫畫行業高發問題。

只不過,連載漫畫是個高強度工作。與它相比,遊戲行業的“996”甚至都有些相形見絀——從入行起,易飄揚一直做週刊連載,大致的時間安排是週一週二出分鏡,週三到週六拼命畫圖,“周易組合”以此保持着一週20多頁的更新頻率。平均下來,他每天要工作16個小時,一週工作6天。

可以想見,這種狀況很難長期持續。職業病對所有創作狀態的漫畫家都一視同仁。2024年11月,易飄揚開始出現一些健康問題,停止了連載。到現在為止,他已經有大半年沒怎麼畫漫畫了。

“周易組合”曾嘗試過不同的作品形式

雖説是休養,但他的心也沒閒下來。“折騰”是他偏向技術宅那部分的天性。

2017年左右,他也曾因為週刊連載強度太大,申請休載一個月。那甚至是2010年入行以來他第一次休假。結果才休了兩天他就閒不住了。他在網上偶然刷到,Unity引擎有個叫做“Visual Scripting”的功能,讓他感覺很有意思。“做遊戲這麼容易?都不用怎麼打代碼,直接在界面上‘連連看’?”抱着這樣的好奇,他去上了Unity相關的網課。

那恰好也是引擎迅速發展、遊戲製作門檻大幅降低的時期,各種開源軟件為開發者提供了便利。“我剛上班那會兒,做遊戲很難一個人辦到。”易飄揚説。現在情況顯然不可同日而語。

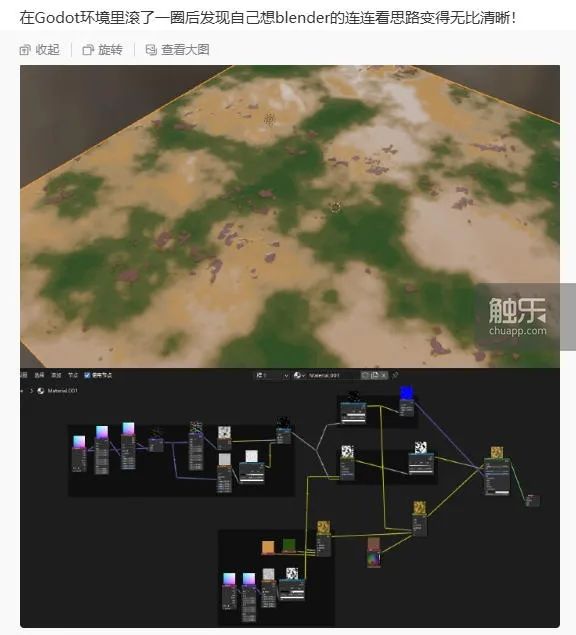

但Unity的使用對易飄揚來説還是有點“太重度”。恢復連載之後,他很難抽出時間繼續學習。恰好在這個時候,他又在B站刷到了Godot教程。這個引擎從啓動到開始打代碼只需不到一分鐘,佔據空間也不到100MB,非常適合他這樣時間有限的人使用;與此同時,他畫畫時用的3D輔助軟件大多開源,他對開源引擎有着天然的好感。

所以,現在易飄揚的作品大都用Godot製作。不過,除了這次BOOOM JAM,他還沒有參加過其他的活動,因為大多數活動僅限48小時,對他來説還是有點困難。

易飄揚偶爾會在社交賬號上分享自己的開發體驗

然而,他形容自己在遊戲界完全是“一頭霧水”,這指的不僅僅是技術。

“現在不像我入行漫畫的時候。我從高中開始玩同人誌,從策劃、製作,到做印調、下印,然後找渠道賣,這個過程怎麼操作,我多少還是有概念的。但遊戲對我來説就完全未知。我只聽到一些好像能聽懂的名詞,但它們意味着什麼,完全不明白。”

他問過許多人,純商業遊戲的朋友教他什麼是廣告變現;做日式電子遊戲的朋友又給他科普上Steam、拿Key之類的事;又有朋友告訴他要找發行。在他腦海中,這些概念全部混合在一起:哦,這東西能賣,但怎麼賣?上平台又是怎麼一回事?整件事該怎麼做?怎麼才算盈利?

“所以我去了核聚變。”易飄揚説得頗為坦蕩,“我就是去學習的。”

遊戲行業機會更多嗎?

Ling是國內知名漫畫家,從2002年開始在《大眾遊戲》上連載四格漫畫《戲行漫記》,又給Gamespot畫過《魔獸世界》遊戲海報。之後,他陸續在漫畫期刊上刊登了代表作《超合金社團》《龍刃》等,中途經歷過一些休刊和平台變更。2020年起,他開始在Bilibili漫畫持續連載散爆網絡“少女前線”系列的衍生作品《少女前線:人形之歌》(下文簡稱《人形之歌》)。

Ling的漫畫生涯始終與遊戲離得很近,他和不少遊戲企業合作過,通常是以插畫、短篇或者世界觀構建的形式。不過這些項目要麼像Gamespot約過的海報一樣“消失在了古早的電腦硬盤中”,要麼還未解禁,外界並沒有多少消息。所以,他自己也估算不出接過多少遊戲公司的活。《人形之歌》是現在最出名的一個,也是比較少見的長期合作項目。

Ling的漫畫家生涯一直和遊戲行業關係很近

和大部分漫畫家不一樣的是,Ling從入行開始的所有工作都有種偶然性,往往是幾個人聚在一起,就開始討論“要不我們做這個試試”。那還是行業早期的論壇時代,不同風格的作者散佈在不同的論壇上。Ling作為較早使用CG的漫畫家,主要活躍於“火神原畫”。一羣美少女愛好者、電腦技術愛好者和軍宅作為版主和副版主湊着聊天,就開啓了諸如“我覺得這個想法不錯”“我們也許還能像這樣推進一下……或者和誰合作一下”“不錯,咱們拉個羣”的對話,催生了各種風格鮮明的作品。

甚至連《人形之歌》,也是先有網友在微博上調侃“要是Ling能畫‘少前’漫畫就好了”,散爆網絡的董事長羽中恰好刷到,於是在微博上找到他:“要不來試試?”

從2017年到2018年,雙方花了大半年時間安排細節。Ling還去了一趟上海,商討作品的具體風格和連載形式,最後確定了故事“鐵灰的底色”和傳統黑白頁漫的製作規格。

某種意義上,Ling和雲母組非常有緣。他自己是“少前”玩家,也是軍宅。他認為自己喜歡看的東西——各種軍用載具,還有對人形從直升機投放、傀儡身上的變色迷彩啓動的細節描繪——大部分“少前”玩家也會喜歡。這一點甚至反過來影響了原作,漫畫中的一些梗和細節被“收編”到了遊戲中。“問設定直接敲董事長”“和漫畫平台的對接由散爆負責”也省去了Ling很多創作之外的繁瑣事務。

漫畫中的許多場景是Ling根據遊戲世界觀自己選的

不過,這種“對上電波”的合作有些可遇不可求。整體而言,Ling認為漫畫家和遊戲公司的合作,本質上是前者在做後者的外包美術。過程是否愉快、甲方的要求有多細緻、在內容上有多大程度的干涉,項目與項目之間差異很大。尤其是,現在的遊戲普遍流行做IP運營、內容矩陣。漫畫內容在整個IP佈局中的佔比越重要,要求往往也會越嚴格,有角色還原、提煉原作特徵等等需求。在這方面,有同人創作經驗的Ling可能做得比一些風格更個人化的漫畫家更好。

“都是活,都要極限拉扯。”他總結,“對我來説好像不是特別有‘遊戲項目裏才能獲得的樂趣’。”

不過,漫畫家們如果想要在遊戲行業尋求機會,從國內的產業規模來説,現在遊戲行業肯定比漫畫行業大得多,機會自然也多些。更何況,因為遊戲公司的現金流相對靈活,作為乙方的議價空間也會更大。在Ling眼中,這些都是實打實的優點。

自我經營的人與“死去活來”的行業

易飄揚和Ling都是在漫畫界比較知名、比較成功的例子。還有很多相對沒那麼為人熟知的漫畫家在遊戲行業試水。觸樂在蒐羅潛在的優秀獨立遊戲時,經常看見一些美術風格引人注目、敍事獨特的個人作品出現,尤其是CG畫面的構圖非常精彩。

深究下去,我們發現開發者要麼原本是漫畫家,要麼主業是漫畫,希望探索新的創作形式和互動形式。一位迫於壓力的開發者説,“做獨立遊戲雖然‘涼’,但畫漫畫更慘淡”;仍以繪本、漫畫為主業的開發者曾表示,覺得用RPGMaker製作的“互動圖像小説”更適合探索某些主題;還有些人乾脆本身就是“多面手”,只要和創作沾邊,漫畫、遊戲和樂隊都搗鼓過。

雖然這類作品有一部分贏得了口碑,在社交網絡上獲得過上千轉發,但鮮少能夠獲得傳統意義上的商業成功。一方面是,獨立遊戲本身很難掙錢(這點遊戲從業者都心知肚明);另一方面是,這類玩法上並不強勢的敍事遊戲確實處在遊戲受眾和漫畫受眾的夾縫地帶,很多漫畫家甚至並不自我歸類為“開發者”,而是把作品當作創作實驗免費發佈,或者用很低廉的價格分章節售賣——和漫畫差不多。

換句話説,這些漫畫家大多沒有靠遊戲行業生存。做遊戲、發佈遊戲,是當下漫畫家自我營業、養活自己的一部分。

Ling偶爾憑喜好繪製的摸魚圖

易飄揚和Ling對當下作者生存方式的形容比較一致。雖然大型漫畫雜誌、大型漫畫平台狀況一般,但“你去看小紅書、愛發電,包括線下展會,很多人都在發漫畫、賣漫畫,經營個人賬號”。

Ling補充,比起過去只能靠稿費和版税生活的狀況,現在漫畫家的變現途徑更多了,比如付費閲讀、微信推薦等等。論生存的話,其實比過去容易。

至於漫畫行業,易飄揚開了個玩笑:“我們漫畫有行業嗎?”

如果説畫漫畫本質上只需要一支筆、一張紙,那麼要成為行業,意味着它得有上下游,能讓一大批人能夠以此為生。上到連載平台,中到編輯、漫畫家,下到印刷廠、周邊商人,所有人都能從這條大河中“取一瓢飲”。但國產漫畫顯然無法做到這些。就連易飄揚這樣作品廣受歡迎的漫畫家,也經歷過連載隨着停刊中斷、網絡平台發不出稿費的事。

“每個漫畫家的生活方式都不可複製。”易飄揚説。而從Ling的角度看,國產漫畫的職業化進程很低,很多工作室就連“助理到主筆、主筆到總監”這樣最基本的晉升鏈條都無法保障。人們始終處在單打獨鬥的狀態。

以遊戲行業的角度看,這種描述有點類似獨立遊戲開發者的現狀。但易飄揚並不覺得獨立開發者能簡單地對標到“獨立漫畫家”身上,在他眼中,有些問題並不出自漫畫本身,而是現在已經不是適合漫畫的時代了。

“當年社交媒體還不普及,上課的時候又不能看電視,你就只能藏一本印刷品在那裏看,對吧?”易飄揚的形容讓人感覺很懷舊,“而在這種印刷品當中,漫畫是最‘酷’的。”

但現在,每個人都有一台手機,可以隨時隨地打開手遊,花幾分鐘就能刷到訂閲內容的更新,漫畫就沒那麼吸引人了。何況,傳統頁漫的形式也不再適合手機屏幕。以往漫畫家的“大招”——大跨頁——在網絡時代反而成了畫幅容易被截斷、縮圖又看不清的尷尬內容。

“現在獨立遊戲開發者能做出比我們‘酷’的東西。”易飄揚笑道。

作為資深遊戲愛好者,易飄揚想嘗試做一些動作遊戲,不過他發現這種類型的遊戲工作量不小

Ling對行業現狀抱有相似的看法:“對手太強了,現在漫畫要和遊戲、和短視頻競爭。”對於行業趨勢,他覺得沒有太多可説的,因為國產漫畫行業一直處在“死去活來”的狀態中——取消個把專業、出現一些工作室糾紛算是個例,每隔幾年就會來一遍;像《漫友》時代那樣大範圍流行的作品的確變少了,但一些精品還是時不時冒出來。

“有點像遊戲行業,3A製作組一個接一個解散,獨立製作組又一個接一個地長出來。”他説,“我認為漫畫作者更多要考慮的可能是,如何説服讀者,在花費同樣時間金錢成本的情況下,比起短視頻、遊戲,更願意選擇來看你的漫畫。看你能不能抓住讀者感興趣的東西,全力猛擊。”

回頭看來,遊戲行業的發展並不比漫畫行業順遂多少。2018年左右,漫畫行業經歷了“精品化”大型工作室接連虧空、追求“短平快”內容產出的網絡漫畫平台又因為產能不足不斷關閉重組的過程。《漫友》旗下的許多雜誌,就是在那段時期停刊的。而當時,遊戲行業也在版號寒冬中苦苦掙扎,現在又經歷着規模收縮和大量裁員。

只是,遊戲行業因為“載體”的興盛,總保留着回暖的希望,漫畫行業卻再也沒有恢復到原本的規模。

在不同的形式中嘗試創作

無論是主動“跨界”還是被動“逃難”,漫畫家與遊戲人之間的邊界,很大程度上是被時代模糊的。就像媒介越來越往綜合的方向發展,人的身份也變得多元化。

易飄揚的“爽工坊”官網上很早就出現了動態漫畫,也有用“喚境”引擎製作的小遊戲;他希望未來能做出一款動作遊戲,為此和PS平台的“白金黨”玩家周烈焚討論着對遊戲Demo的意見。

“從根本上説,我的理念其實是,我想在最主流的媒介上創作。”易飄揚如此解釋自己現在對遊戲的熱情,“當年最主要的媒介是漫畫,我也喜歡漫畫;現在大家最喜歡遊戲,那我就努力去做大家最容易接觸到的形式。”

重要的是,不管是漫畫還是遊戲,易飄揚最享受的事情是共通的——讓別人“Get”到他。“做漫畫的時候,編劇説想要表達一根竹竿很長。我會想辦法用各種形式的畫面讓讀者感受到這一點,讓他們的腦子裏想到我腦子裏聽到這句話時浮現出的畫面。甚至有些人能從畫面中解讀出更深層的東西。”他覺得這是和讀者交流的另一種形式,不用説話就達成了某種共識。“而遊戲主要是互動嘛,每當我設計出來一個東西,玩家拿到之後完全按照我設想的方式去進行接下去的流程,我就會很滿足。”

“我是鼓勵大家嘗試新東西的。”Ling覺得,越來越多漫畫家開始涉足獨立遊戲是一件好事。他自己也點了不少其他的“技能點”,比如苦練射擊遊戲,自學建模,這些年零零散散給一些遊戲製作過Mod。“不太難,替換一下模型就行。”他翻找着2012、2013年左右儲存的各種遊戲截圖,驚訝於自己當年的精力和點子。

Ling曾經為不少喜歡的遊戲製作過Mod

他對行業是否景氣、以及漫畫家整體出路的話題並沒有太強烈的觀點。“我覺得我從創作裏能獲得馬洛斯需求裏的所有東西,所以我想要的大概就是創作本身。它本身就能滿足我的基礎生存需求和安全需求。我能畫出自己認可的東西,基本上也能獲得別人的尊重。”Ling説,“要説自我實現可能還比較勉強,但這個不是很有所謂。”

如果要進一步闡釋,玩遊戲對Ling來説就像是在測試規則,做遊戲和畫漫畫則是搭建規則,接下來需要執行細節。當執行水平達到某種程度,就會體驗到某種心流。“以前做Mod也很煩,對着一堆物品ID一個字段一個字段地數,但不知不覺好幾個小時就過去了。”他可能就是在追求這種感覺。

現在,我仍然偶爾能在社交媒體上刷到漫畫出身的開發者按章節更新的遊戲。它們有的會“小火”一陣,有的則維持着有些冷清但穩固的受眾。易飄揚還在享受他的假期,在社交媒體上發佈各種有意思的風景地標,個人主頁上也在更新售賣各種自制美術資產、漫畫作品的海報和周邊。而Ling則在“人到中年”時盡力保持着正常作息,不再熬夜,在兩隻貓的陪伴下畫稿。

而那些關於“行業已死”“沒有出路”的討論,在中傳新聞的熱度消失之後再次沉寂。可能再過幾年,關於逃離漫畫行業、乃至逃離遊戲行業的話題會又一次引起熱議,不過漫畫家和漫畫一定都會以各種形式找到出路、存續下去,並且存續得依舊精彩。