新共和丨億萬富豪如何接掌美國(下)_風聞

听桥-有四块腹肌。17分钟前

按:本文上半部分可見:新共和丨億萬富豪如何接掌美國(上)_風聞

六、寡頭們的滑鐵盧

大蕭條矯正了美國賦權於寡頭的弊病。

富蘭克林·羅斯福總統雖然自己獲益於繼承而得的財富(他去世時淨資產為 190 萬美元), 但他充其量只是一個仁慈的寡頭。更重要的是,人們普遍認為他是美國曆史上第二偉大的總統,僅次於亞伯拉罕·林肯。

羅斯福樂於被稱為他自己階級的叛徒。他譴責那些“渴望權力,試圖控制政府本身”的“經濟保皇派”。他稱,1929 年的經濟崩潰“暴露了專制的本質”,他在 1932 年當選總統則源自 “人民要求結束那個專制”。羅斯福要求寡頭階級支付最低工資,給員工提供每週 40 小時的工作制,承認工會,還推行了其他監管措施。他還將 100 萬美元以上收入的最高邊際税率從 25% 提高到 63%。後來,羅斯福將 500 萬美元以上收入的最低邊際税率提高到 79%,第二次世界大戰期間,他將最高邊際税率提高到 94%,將徵税門檻降低到了 20 萬美元 (相當於今天的 370 萬美元)。最高邊際税率在大多數年份依舊維持在 90% 以上,直至二十世紀六十年代中期,然後在 1982 年之前的大多數年份下降到 70%。

那些曾在大蕭條期間創造或壯大自身財富的人,如蓋蒂、霍華德·休斯(Howard Hughes)和約瑟夫·肯尼迪(Joseph Kennedy),繼續積累鉅額財富。但那些未來寡頭的政治影響力卻在減弱。唯一的例外是善良的寡頭肯尼迪,羅斯福於 1934 年任命他為新設立的證券交易委員會主席。儘管被認為是設立和管理證券交易委員會的功臣,但根據該委員會官方歷史記錄,肯尼迪 “在新的、更嚴格的監管生效之前就辭職了”。隨後,肯尼迪[在《紐約時報》專欄作家阿瑟·克羅克(Arthur Krock)未經證實的幫助下]寫下一本名為《我支持羅斯福》(I’m for Roosevelt)的書,用於羅斯福 1936 年的總統選戰。在本書中,肯尼迪試圖向他的商界領袖同行保證,“新政所依據的基本理念是相信資本主義制度的效能”,並且“沒有約束就不會存在任何文明社會”。寡頭們不吃這一套,但羅斯福仍以壓倒性優勢贏得了連任。1937 年,羅斯福提名肯尼迪為駐倫敦大使,後來,因為反對美國介入第二次世界大戰,肯尼迪終結了自己在政府中繼續職業生涯的所有可能。之所以會這樣,部分是因為肯尼迪擔心“對外貿易損失可能改變我們的政府形式”。他在 1969 年去世時的淨資產約為 5 億美元。

擔任駐英國大使期間的約瑟夫·肯尼迪在就餐,坐在畫面右側侍者身旁的是其子愛德華·肯尼迪。圖源:JOHN F. KENNEDY LIBRARY FOUNDATION. KENNEDY FAMILY COLLECTION. JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM, BOSTON

約瑟夫·肯尼迪的寡頭遺產體現在他的孩子們那裏,其中三人成了參議員,一人即約翰·肯尼迪成了總統。所有三人都在不同程度上遵循了羅斯福的模式,即充當了自己階級的叛徒。但我們不應忽視以下事實:約翰·肯尼迪成功捍衞了將最高邊際税率從 91% 降至 70%的動議(遇刺後,他的動議由林登·約翰遜簽署為法律); 羅伯特·肯尼迪(Robert Kennedy)起訴了 (極度腐敗的)國際卡車司機兄弟會(Teamsters)主席、美國商會(United States Chamber of Commerce)的死敵吉米·霍法(Jimmy Hoffa);幾年後,愛德華·肯尼迪(Edward Kennedy)幫助推動放鬆了對卡車運輸和航空公司的監管 [無可否認,這些政策當時得到了其他聲譽良好的自由派人士如拉爾夫·納德(Ralph Nader)的支持]。加入特朗普由億萬富豪掌控的政府後,約瑟夫·肯尼迪的孫子小羅伯特·肯尼迪可以説最終支持了他的家族的階級利益。但這位肯尼迪是一個獨特的棘手案例,他個人瘋狂地反對接種疫苗,其間既反對大企業,又反對公眾利益。

人們期待,將在2028 年非正式競選民主黨總統候選人的伊利諾伊州州長、億萬富豪傑伊·普利茨克(Jay Pritzker)也會背叛自己的階級。但得做好準備,應對意外。他的妹妹潘妮與另外兩位芝加哥億萬富豪一道,曾幫助説服奧巴馬不支持親工會的 “信用卡支票”法案,該法案是今天《保護組織權法案》(Protecting the Right to Organize Act)的前身。普利茨克尚未公開表示是否支持該法案。假如他永遠不會為之背書,這會告訴我們很多信息。

二十世紀三十年代到七十年代,且在七十年代的絕大多數時間裏,美國政府對寡頭統治保持着不友好態度。梅隆擔任財政部長期間,經濟不平等相當嚴重,但在他離開政府後,不平等的情況有所緩和。相反,收入要麼變得更加平等,要麼在最壞的情況下不再增長。最頂層 10% 人羣的收入份額在梅隆在任期間上升到近 50%,在羅斯福及其繼任者執政期間下降到 35% 或更低,直到 1979 年(當時這一數字再度開始攀升)。基於種族和性別,當然還有財務和其他方面的總體不平等仍然存在,但工資正在趨同。約翰霍普金斯大學經濟學家西蒙·庫茲涅茨認為,這源自“一個不斷增長和自由的經濟社會的活力”。寡頭們被推翻了。哈佛大學經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克勞迪婭·戈爾丁(Claudia Goldin)和波士頓大學的羅伯特·馬戈(Robert Margo)稱之為 “大壓縮”( Great Compression)。

七、大遺忘

這種情況未能持續。在 2012 年的一本書中,我將大壓縮之後的時期稱為 “大分流”,這一時期一直持續到今天。(我從保羅·克魯格曼那裏借用了這一關於戈爾丁和瑪戈的戲劇性表達。)我也可以稱這個時期為 “大遺忘”。隨着大蕭條記憶的淡去,新政時期限制銀行業和其他行業風險的規章慢慢退出了;對工會的支持減少;反壟斷訴訟變得不那麼雄心勃勃;最低工資上調變得更加罕見;股票回購先前被禁止作為一種股票操縱形式,變得合法了;對富人的收的税變得不那麼沉重了。

亞利桑那大學歷史學家大位·吉布斯(David N. Gibbs)在他 2024 年出版的《富人的反叛》(Revolt of the Rich)一書中指出,激發“大遺忘” 的很大一部分動力源於,在通貨膨脹不斷加劇、全球競爭日益激烈的背景下企業對自身表現不滿。1977 年,哈佛大學的馬丁·費爾德斯坦(Martin Feldstein)和 22 歲的天才青年勞倫斯·薩默斯(Lawrence Summers)在一篇論文中追問:“利潤率是否在下降?”是的,確實如此。他們發現,非金融資本的年回報率從二十世紀五六十年代的 10%-13% 下降到了七十年代的平均 7.9%。1975 年傑拉爾德·福特總統的財政部長威廉·西蒙(Gerald Ford)抱怨説,美國的資本形成是 “自由世界中任何主要工業化國家中最低的”。

商人沒有怪罪自己(富人在這方面是出了名的糟糕),或者怪罪理查德·尼克松總統 1971 年取消金本位制和 1973 年阿拉伯石油禁運導致的獨特經濟動盪,反而甩鍋給了正在崛起的自由派和左派。不只有商人。記者也參與其中。吉布斯在《富人的反叛》一書中宣稱,1974 年,《商業週刊》提到,許多美國人將不得不 “接受這樣的主張,即用更少的錢做事,這樣大企業就能擁有更多”。次年,受人尊敬的經濟學家、擔任過約翰遜總統經濟顧問委員會主席的阿瑟·奧肯(Arthur Okun)在哈佛大學做了一系列講座,他在講座中認為,經濟平等和經濟效率是相互衝突的;提升一個,就會降低另一個。(沒有多少人再相信這一點了。)

這些情緒的萌生都是有深厚土壤的。吉布斯寫道,尼克松的白宮有過一項用火焰彈攻擊布魯金斯學會的著名提議,他當時正積極籌集資金,以提升一家被稱為美國企業研究所(AEI)的智庫的知名度。該智庫立場親近商界,但自新政時期成立以來,就停滯不前,少有關注。到 1971 年,與白宮工作人員布萊斯哈羅(Bryce Harlow)一道領導這項工作的查爾斯·科爾森(Charles Colson)在一份備忘錄中吹噓道:“我們現在已將他們的運營預算翻了一倍多,而且他們正在承擔一些對我們來説非常重要的任務。”哈羅先前一些年裏一直在為這一新興企業遊説團體扮演蘋果佬約翰尼(Johnny Appleseed)的角色,他走遍全國,敦促大企業更積極捍衞自身利益。劉易斯·鮑威爾(Lewis Powell)在 1971 年也做了同樣的事情,進入最高法院之前不久,他在給美國商會的一份備忘錄中抱怨説,美國經濟體系正受到來自“共產主義者、新左派和其他革命者”(他指的主要是拉爾夫·納德)的“廣泛攻擊”。《巴倫週刊》主編羅伯特·布萊伯格(Robert Bleiberg)在 1972 年附議説:“也許在所有美國少數羣體中,受到最多壓制和迫害的是股份制企業……眼下難道不是投資者開始反擊的時候嗎?”(蘋果佬約翰尼,本名John Chapman,生於1774年,卒於1845年,是美國傳教士園丁,在中西部推廣蘋果樹苗。——譯註)

寡頭們資助了這次反擊。白宮曾為組建美國企業研究所尋求協助,寡頭理查德·梅隆·斯凱夫(Richard Mellon Scaife)是被找的人之一,他是安德魯·梅隆的侄孫,從梅隆那裏繼承了超過 5 億美元的財產。(斯凱夫會在 2014 年以億萬富豪之身去世。)斯凱夫是 1972 年尼克松的第二大籌款人,後來會為傳統基金會(Heritage Foundation)和曼哈頓研究所(Manhattan Institute)提供了關鍵的種子資金。再後來,斯凱夫還會為抹黑克林頓夫婦的誹謗行動提供資金。斯凱夫不是人們認為的那種仁愛的慈善家;1981 年,當一位女記者問他為什麼給新右翼捐了那麼多錢時,他回答道:“你這個該死的共產主義婊子,滾出去。”

1975年,理查德·梅隆·斯凱夫(右)在福特總統招待巴基斯坦總理布托(Zulfikar Ali Bhutto)白宮宴會上。GUY DE LORT/PENSKE MEDIA/GETTY

資助右翼非營利組織的其他人士包括億萬富豪寡頭約瑟夫·庫爾斯( Joseph Coors )和查爾斯·科赫(Charles Koch),此外,一些由寡頭資助的形形色色的組織,如約翰奧林基金會(John M. Olin Foundation)和布拉德利基金會(Lynde and Harry Bradley Foundation),也提供了資金支持。記者簡·邁耶(Jane Mayer)在她 2016 年的著作《黑錢》()中寫道:“超級富有的右翼金主將自己從羅斯福時代廣受嘲弄、自私自利的‘經濟保皇派’轉變為雙邊辯論中的受人尊敬的‘另一方’。”

邁耶觀察到,那些基金會構成了傳統慈善事業的 “武器化”。奧林基金會設立於 1953 年,最初是一個傳統的、家長式的組織,為博物館和醫院捐錢。其金主約翰·奧林是奧林公司(Olin Corporation)前總裁。奧林公司是一家由他父親富蘭克林於 1894 年創立的私有企業集團,其興旺發達很大程度上得益於兩次世界大戰期間的政府合同。《財富》雜誌1957 年的 “超級富豪”榜單將奧林及其弟弟斯賓塞(Spencer)列為美國最富有人士的第 35 位,他們總淨資產超過 7500 萬美元 (約合今天的 8.7 億美元)。

1972 年,兩年前剛成立的環境保護署頒佈了收緊殺蟲劑DDT生產的法規,而奧林公司控制了DDT美國市場的 20%,這一事件激化了奧林的立場。該公司還因向尼亞加拉河(Niagara River)和其他水道傾倒汞而成為目標。1977年,奧林在接受訪問時表示:“我現在最大的抱負,是看到這個國家可以重新建立自由企業。商界和公眾必須意識到,自二戰以來社會主義已悄然壯大,扼住了美國的咽喉。”同年,奧林聘請了福特總統麾下那位投擲炸彈的財政部長威廉·西蒙(William Simon)擔任約翰奧林基金會主席,後者在該基金會致力於締造一個保守的 “反知識分子階層”。

最高法院的一系列裁決為億萬富豪的反攻提供了進一步發力的抓手,那些裁決將金錢等同於言論,從而放寬了對競選資金的限制。它們始於巴克利訴瓦萊奧案 (Buckley v. Valeo,1976), 該案裁定,政府強制性限制競選支出,包括獨立委員會和候選人自己的基金會進行的支出,違反了憲法第一修正案。具有標杆意義的終極裁決出自聯合公民訴聯邦選舉委員會案 (Citizens United,2010)。本案裁決被認為解除了長達 117 年的公司政治競選支出禁令。但那些主導標準普爾 500 指數的上市公司,也是我們最熟悉的那一類企業,通常不願在競選上花錢(僅能通過公司的政治行動委員會支出,但這種途徑的捐款數量有限,而且嚴格來講出自個別員工)。上市公司迴避這種活動,因為它們不想激怒股東。

聯合公民案裁決真正做到的是打開了私人公司(即寡頭擁有的公司)提供競選支出的閘門。這是億萬富豪的大憲章。這一裁決幾乎取消了對獨立競選支出的所有限制,其所依據的假設是這些支出沒有與政治候選人協調。(任何關注此事的人都清楚知道,該假設是錯誤的。) 該裁決催生了超級政治行動委員會,(與普通政治行動委員會不同)它可以接受和提供無限數量的資金,還催生了“暗錢”免税非政府組織,即表面上的 “社會福利” 非營利組織,它允許億萬富豪“慈善家”直接在政治競選中花費無限資金,只略微增加了限制,但不需要公開其來源。與此同時,由於一些不相關的原因,上市公司——也就是那種不喜歡進行政治捐獻的公司,這裏必須譴責聯合公民案的裁決——的數量在這一時期減少了近一半,從 1996 年的約 7000 家減少到 2020 年的約 4000 家。從這個意義上説,資本主義本身正變得越來越不民主,越來越受制於寡頭及其私有公司的心血來潮。

2024 年,藉助聯合公民案裁決,特朗普得以將其正式競選活動置於次要地位,並將籌款努力集中在超級政治行動委員會上,聯合公民案裁決推定他不會控制這一類委員會,但他控制了。2024 年,支持特朗普的資金中,大約44% 的來自十位個人金主。儘管卡瑪拉·哈里斯的整體競選支出超過特朗普 (這證明了金錢並不是一切), 但在支持不論任何一位候選人的前十大金主(其中大部分資金流向了外圍組織)中,七大金主都支持特朗普。哈里斯贏得了金錢競爭,但特朗普贏得了億萬富豪寡頭競爭。

但我們現在説得有點早了。

八、里根時代的逆轉

回顧過去,寡頭們以驚人的速度抹去了新政共識。以尼克松 1968 年當選總統為起點,羅納德·里根1980 年當選總統為終點,這項工作耗時十二年。考慮到水門事件帶來的重大挫折,這一點就更加引人注目。利用水門事件,民主黨人在 1974 年的國會選舉和 1976 年的總統選舉中收穫巨大。

水門事件是一個寡頭政治的小麻煩,因為尼克松的白宮方面之所以要派人侵入民主黨全國委員會辦公地點,最合理的原因是為找回尼克松(錯誤地)認為存放在那裏,可以證明他從億萬富豪霍華德·休斯那裏收取了 10 萬美元(或可能是 5 萬美元)現金賄賂的證據。休斯行賄時擔心司法部的反壟斷局不會允許他收購拉斯維加斯的沙丘酒店(Dunes Hotel),也擔心原子能委員會允許在內華達州進行核試驗。休斯的前副手羅伯特·馬休(Robert Maheu)在 1973 年休斯解僱他後的一次作證時解釋説:“霍華德·休斯想操控總統,選擇他的繼任者、最高法院成員、參議員、眾議員和各級政治家。”

水門事件的另一個寡頭統治側面是,其資金來自從企業 (非法) 和富人那裏索取的黑箱基金,這筆錢偶爾由尼克松最好的寡頭朋友兼管家、佛羅里達州千萬富豪貝比·雷博佐(Bebe Rebozo)籌集。尼克松最慷慨的競選金主之一是寡頭克萊蒙特·斯通(W. Clement Stone,淨資產為5 億美元),這位白手起家的保險大亨性格極其古怪,穿着鞋罩,每天起牀後的第一件事就是説:“我覺得快樂!我覺得健康!我覺得棒,極,了!”斯通在 1968 年和 1972 年為尼克松的總統競選捐出近 500 萬美元,後來又表示,如果有人要求,他會給1000 萬美元。

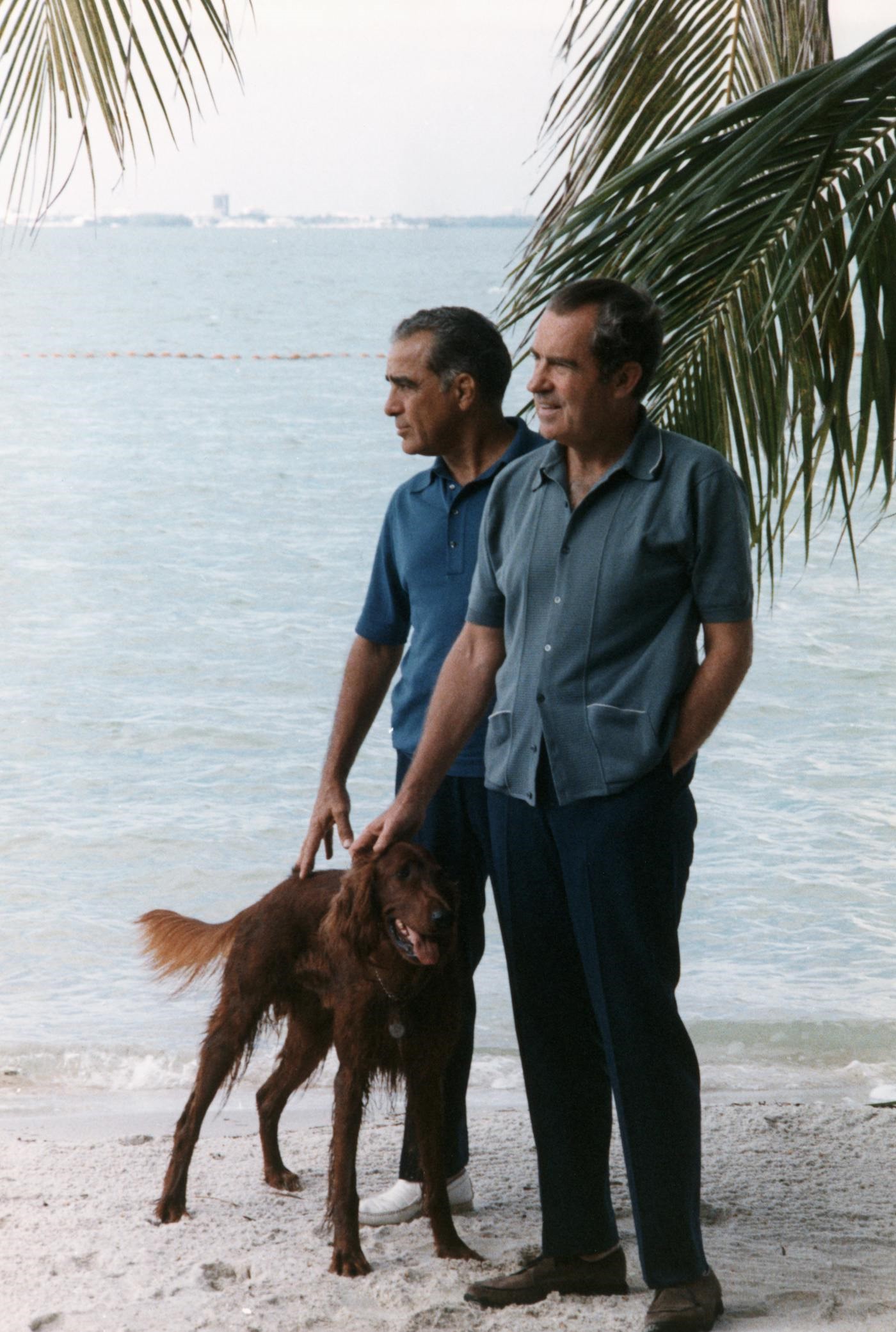

1971年,佛羅里達州比斯坎島(Key Biscayne),理查德·尼克松與其千萬富豪好友貝比·雷博佐。圖源:CORBIS/GETTY

斯通宣揚一種自助福音,他稱之為 PMA(意為“積極的心態”),並聲稱在尼克松經歷 1960 年總統選舉和 1962 年加利福尼亞州州長選舉(後一次選舉中,尼克松對媒體説出了那句名言:“你們再也沒有尼克松可以嘲弄了”)的兩次政治失敗後,他將那套福音中的基本義理講授給了尼克松。1973 年,斯通告訴一位採訪者説:“我發現這個人發生了巨大的變化,劇烈的變化,幾乎是 180 度的轉變,從一個有點消極的人變成了一個積極的人。” 斯通還樂觀地堅持説,他“一毛錢” 也沒有資助過任何在涉及水門事件的各色醜聞中被曝光的不道德活動,這看似不太可能,但從未遭到反駁。

羅納德·里根最親密的朋友是一羣極度保守的西海岸商人,他們被統稱為 “廚房內閣”,在二戰後洛杉磯經濟繁榮時期發了大財。這羣人中的億萬富豪是沃爾特·安納伯格(Walter Annenberg,去世時淨資產為80 億美元),里根按期出席他在陽光之鄉(Sunnylands)的幻景牧場(Rancho Mirage)舉辦的年度新年晚宴。作為總統,里根提名安納伯格的妻子莉奧諾拉(Leonore)為白宮禮賓司司長。(安納伯格曾在尼克松和福特當政期間擔任駐倫敦大使。)

里根夫人南希(Nancy)承受了大部分關於里根夫婦對奢侈生活的愛好的批評,評論家們將她與瑪麗·安託瓦內特(Marie Antoinette)相提並論。這位前好萊塢女演員在 1982 年的烤架俱樂部(Gridiron Club)年度晚宴上諷刺了這一形象,她用《二手玫瑰》(Second Hand Rose)的調子唱道,她把自己的二手衣服 “捐給了博物館收藏和旅行展覽”。但當里根夫婦六年後準備離開華盛頓時,《時代》雜誌報道稱,她收到了表面上是借來的價值數萬美元的設計師禮服,卻沒有在這對夫婦的納税申報單上報告,這促使第一夫人聲稱那些禮服已經歸還了。

回想起來,南希的受辱有點性別歧視,因為羅納德·里根和他的妻子一樣喜好富人,影響也更為深遠。在吉米·卡特總統時期,一些税和法規的精簡已經發生,但里根予以大幅度加速,例如,將最高邊際所得税税率從 70% 降至 28%。里根的民主黨繼任者會在一定程度上改善這些變化,但大多數情況下,他們無法阻止這個鐘擺向右擺動 (最高税率從未再次達到 40%)。即使是實施了最偏左的經濟政策的拜登總統,也從未在税收方面取得太大進展。到 2018 年,埃馬紐爾·賽斯(Emmanuel Saez)和加布裏埃爾·祖克曼(Gabriel Zucman)在他們 2019 年的著作《不公正的勝利》()中報稱,資本的有效税率至少在一百年內首次低於勞動的有效税率。最直接原因是特朗普 2017 年的減税政策。與此同時,根據喬治梅森大學經濟學家泰勒·考恩(Tyler Cowen)的計算,勞動在國民收入中所佔份額(相對於資本)從 2000 年的 67% 下降到 2024 年的 60%, 這是自 1929 年以來的最低水平。人力正在讓位於萬能的美元。

億萬富豪受益最大。去年,祖克曼報稱,儘管所得税在收入達到約 2100 萬美元之前是累進的,但在此之後,它們會逆轉方向並變得累退,使億萬富豪的有效税率降至 8%。這還不到 那些“不過是” 富有的人羣繳納的有效税率的一半。一個原因是人們對遺產税越來越不情願。遺產税的最高邊際税率從羅斯福及其繼任者時期的 77% 下降到卡特時期的 70%,再到里根時期的 55%。老布什總統在本世紀初逐步取消了遺產税,從而壯大了億萬富豪約翰·克魯格(John Kluge)、沃爾特·肖倫斯坦(Walter Shorenstein)和喬治·史坦布瑞納(George Steinbrenner)的遺產規模。奧巴馬總統恢復了遺產税,但不敢將最高税率提高到 40% 以上,直到今天仍然保持在這個水平。

1982年,白宮,羅納德·里根總統與沃爾特·安納伯格(中)等人開懷大笑。NATIONAL ARCHIVES

對超級富豪來説,里根逆轉不只發生在聯邦層面。各州也開始競相廢止“禁止永久權規則”,該規則限制了你可以在家族信託中保護多少代資本免税。二十世紀八十年代之前,絕大多數州都實施了禁止永久權規則。但 1986 年由國會發起的一波放松管制浪潮蔓延到了各州,如今絕大多數州已經廢止了這一規則。即使在特朗普之前,那也是至少一個世紀以來成為億萬富豪的最佳時機。

九、特朗普的寡頭統治

唐納德·特朗普與《福布斯》最富有400美國人榜單有一段不愉快的歷史。

據《華盛頓郵報》2018 年由前《福布斯》記者喬納森·格林伯格(Jonathan Greenberg)撰寫的文章,他首次出現在 1982 年榜單上時淨資產為 1 億美元。特朗普試圖説服格林伯格,他家族的房地產業務價值超過 9 億美元,但未能成功。他甚至指派自己的律師羅伊·科恩(Roy Cohn)糾纏格林伯格。但《福布斯》仍確認其淨資產為 1 億美元。特朗普和科恩在 1983 年再次重複了這種 “馬特和傑夫”式的慣例,科恩現在試圖説服格林伯格,特朗普的身價為 7 億美元。格林伯格違心地寫下,特朗普擁有2 億美元財富。(“馬特和傑夫”是由美國漫畫家Bud Fisher創作,後由其助手繪製,在1907年至1982年間發佈的廣受歡迎的報紙連環畫Mutt and Jeff中的兩個主角,馬特身材瘦長、熱衷賭博,傑夫是個矮小的精神病院病人。——譯註)

1984 年,格林伯格在接到一個虛構的“巴倫先生”的電話後,將唐納德的身價提高到了 4 億美元,這個 “巴倫先生”確實也顯然就是特朗普。“巴倫先生” 聲稱唐納德擁有家族生意的九成,但格林伯格後來發現,在那段時間裏,特朗普“在他父親的公司裏沒有任何股權”,而且他根本就不應該出現在《福布斯》榜單上。

特朗普最終成了真正的億萬富豪,但他在 1990到1995 年以及 2021 年和 2023 年兩次跌出《福布斯》 最富有400美國人榜單,部分原因是當時美國億萬富豪相當多,以至於那個榜單無法涵蓋所有人。

特朗普與《福布斯》400最富有美國人榜單(以及一般意義上的金錢)的糾纏反映出兩個特徵,即閃爍其詞和反覆無常,這也是他擔任總統的標誌。他是寡頭,但地位並不牢靠,面臨 5 億美元的欺詐指控 (該案件仍在紐約上訴),而且他超過一半的淨資產 (據《福布斯》報道,目前為 52 億美元) 與社交媒體和加密貨幣股份 (他沒有為那些股份出錢) 綁定,這將他的總統任期貨幣化了,並公然違反了憲法的薪酬條款。假如亞里士多德見證了貴族統治正在退化為寡頭統治,那麼特朗普就是正在退化為盜賊統治的寡頭統治。

第一任期內,在聯邦快遞 (FedEx) 寡頭總裁弗雷德·史密斯 (Fred Smith,淨資產為5億美元) 的遊説幫助下,特朗普通過了一項減税政策。據非營利組織預算與政策優先中心 (Center on Budget and Policy Priorities) 估算,該政策將在今年為 1%人羣提供平均超過 6 萬美元,為最底層的 60% 人羣提供不到 500 美元的減税。特朗普還將最高企業税率從 35% 降至 21%。他現在想將其降至 15%, 並將第一任期的減税政策再延長十年。

特朗普還幻想用關税收益取代相當大一部分累進所得税,至少目前他可以不諮詢國會就徵收那些關税。特朗普在就職演説中表示:“我們不會向我們的公民徵税,致富其他國家,相反,我們將向外國徵收關税,致富我們的公民。”特朗普對這個狂熱夢想的堅持解釋了為什麼他不斷地到處揮舞關税大棒,當加徵關税使股票和/或債券市場陷入困境時就取消,然後重新加徵。他真的很想要那筆收益!據報道,特朗普身為億萬富豪和寡頭的商務部長盧特尼克正着手成立一個名為 “對外税務局”(External Revenue Service)的機構來徵收關税。

你可能會認為,假如一個由億萬富豪擁有、治理、享用的政府除此之外別無他法,它就能維持股票和債券市場不崩盤。畢竟,市場暴跌時,沒有人比億萬富豪損失更大。但賺錢的天賦並不能轉化為理解經濟政策的天賦。如果能的話,安德魯·梅隆應對 1929 年股市崩盤的手法就不會那麼愚蠢了。

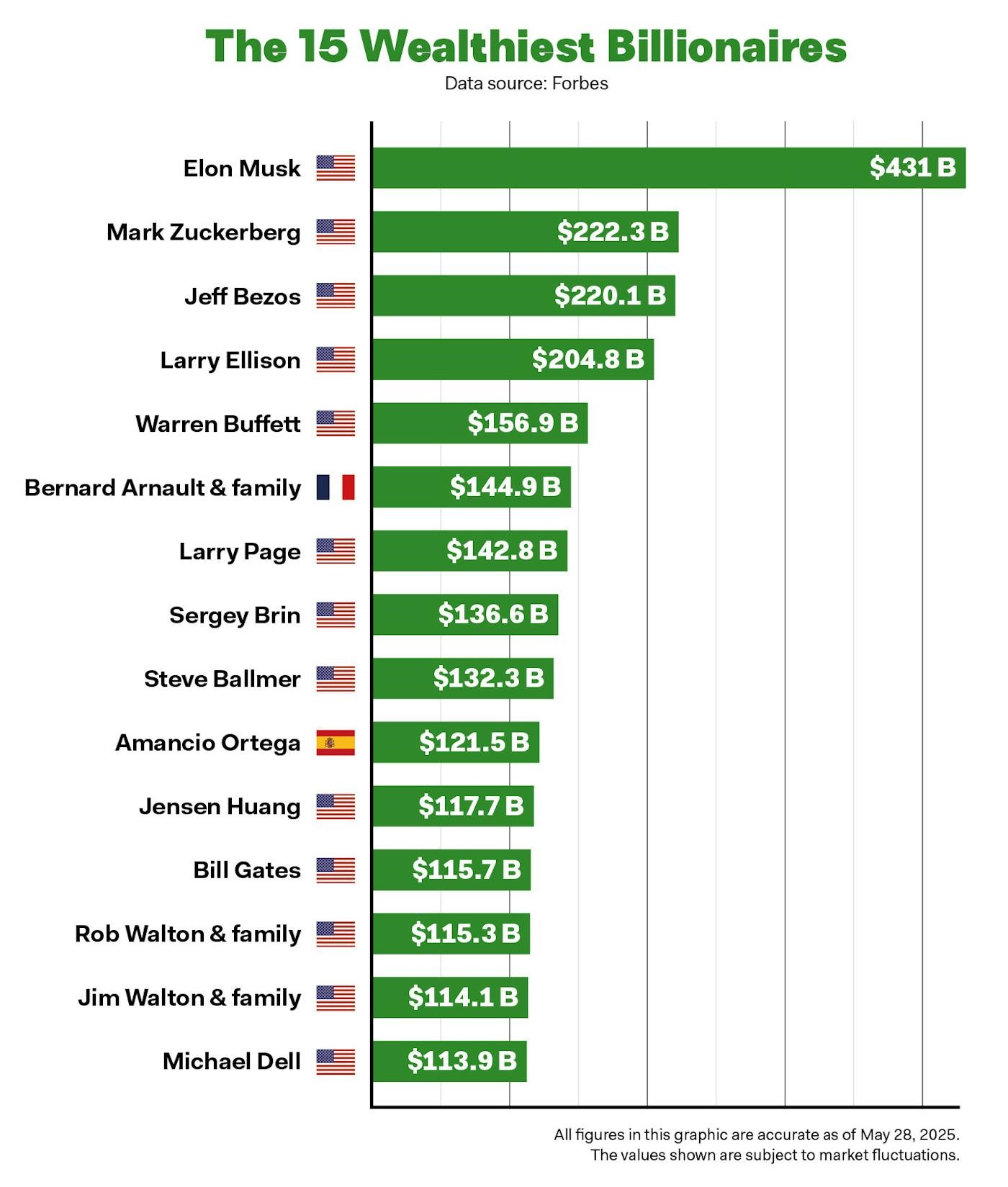

美國15大富豪。前三名為埃隆·馬斯克(淨資產4310億美元)、馬克·扎克伯格(淨資產2223億美元)、傑夫·貝佐斯(淨資產2201億美元)。數據截至2025年5月28日。

更寬容的是,特朗普的億萬富豪們自特朗普第一任期開始就有充分理由認定,當重振美國運動(MAGA)的暴民利益與寡頭的利益發生衝突時,特朗普會選擇支持寡頭。除了一些關税(這幫助了一些工人,傷害到另一些工人)以及美國勞工聯合會-產業工會聯合會 (AFL-CIO)支持的與墨西哥和加拿大的稍微嚴格的貿易協議(特朗普不再支持)外,工人階級從特朗普的第一任期一無所獲。特朗普任命了反工會成員進入管理勞資衝突的國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board);他減少了職業安全與健康管理署(Occupational Safety and Health Administration)的工作場所安全檢查員數量;他解除了奧巴馬為退休基金設立的信託保護;他允許有截肢等嚴重傷害記錄的家禽工廠提高生產線速度;他威脅要否決任何將最低工資提高到 15 美元的立法;他還試圖廢除《平價醫療法》。

億萬富豪們假定特朗普在第二任期內將繼續敲詐工人階級,而且由於他的反移民立場,他不會為此付出任何政治代價,這是正確的。從理論上講,特朗普打擊移民之舉因消除了廉價勞動力而威脅到寡頭,但其規模從未達到足以對他們造成經濟損害的程度,而且可能永遠不會。他們還假定特朗普將再次干擾監管機制(這次是通過大規模裁員,這通常是非法的), 並延長和擴大 2017 年税法對富人的福利,這也是正確的。這些福利相當昂貴 (加上建議對加班費和小費免税,這可能永遠不會實現), 以至於國會共和黨人短暫地提議對富人加税。但特朗普否決了該提議,先是表示他將在下次選舉中付出代價(別在意憲法禁止特朗普再次參選總統),然後表示“許多百萬富豪將離開這個國家”。他無法支持該提議的真正原因是,那會讓寡頭們流血。

所以,是的,億萬富豪們相信特朗普會寵溺他們,這在很大程度上是正確的。他們錯誤的地方在於假設特朗普不會毀掉經濟。他在第一任期內沒有這樣做,但在第二任期內很可能會這樣做,而他的內閣中的億萬富豪 (以及作為半個億萬富豪的財政部長貝森特) 可能無力阻止他。至少其中一位億萬富豪,即商務部長拉特尼克,花了一半的時間公開慫恿特朗普保持高關税 (私下裏卻説他不應該這樣做)。無論用你能命名的任何標準衡量,民主黨人管理經濟總是比共和黨人更成功,而且這種情況已經持續了大半個世紀,但這一事實從未穿透這位億萬富豪寡頭的腦殼,因為這需要他承認:a) 減税對刺激經濟增長几乎毫無助益,但(如債券市場將告訴你的那樣)會極大削弱經濟增長;b) 減少監管,特別是在金融領域,正在嚴重地製造動盪,就像我們在二十世紀八十年代末的儲蓄和貸款危機,以及二十年前的次貸危機中已見證的那樣。

真相也並非一位億萬富豪寡頭樂意相信的東西。更糟糕的是如下事實:你擁有的金錢越多,就越不可能有人願意告訴你,你在有些事情上是錯的。

綜上所述,很難分辨在特朗普的寡頭統治(Trumpigarchy)中誰是僕人,誰是主人。一方面,特朗普的政治命運和個人償付能力取決於億萬富豪們的善意。就職典禮後不久,區塊鏈分析公司 Chanalysis 報告稱,94% 的模因幣 $TRUMP 和 $MELANIA (諷刺已死)僅由 40 個加密貨幣“鯨魚”持有,價值1000 萬美元或更多。隨後,它們的價值急劇下跌,這促使特朗普為前 220 位模因幣持有者舉辦 一場與總統的 “親密私人晚宴”, 在這場晚宴上,他們可以“近距離聆聽特朗普總統關於加密貨幣未來的講話!”一切都可以待價而沽。

另一方面,瘋狂的解放日關税和特朗普無謂地威脅要違約 36 萬億美元國債中的一部分 (這極大可能是災難性的,於是許多新聞媒體假裝他沒有説過那些話),是一個精神不穩定的老人在表達沒有人(甚至沒有一個億萬富豪寡頭)會告訴他該怎麼做的方式。尼克松苦心孤詣,形成了一套“瘋子理論”:恐嚇北越和蘇聯,讓它們相信,必須照着他説的做,不然他可能會用核彈將他們蒸發掉,由此贏得讓步。在尼克松那裏,那是一種行動。在特朗普那裏,那不是。他真的身體不適,而且儘管他似乎並不熱衷於投放核彈,但他確實喜歡製造全球經濟蕭條的噱頭:在這種情形下,億萬富豪們可能最終會意識到他們選錯了馬。在那之前,特朗普和他的億萬富豪們之間的力量平衡將是來回變換的。

十、從現在出發的進路

亞里士多德並非民主的狂熱支持者,但他仍然認定:

與寡頭制相比,民主制顯得更安全,也更不容易發生革命。因為在寡頭統治下,存在寡頭內部發生爭鬥以及與人民爭鬥的雙重危險……我們或可進一步指出,由中產階級組成的政府更接近民主制而非寡頭制,而且是最安全的不完美政府形式。

阿門。但亞里士多德並沒有就如何處置通過民主手段獲得權力的寡頭統治提供任何指導。他也沒有估計到中產階級會萎縮:根據皮尤研究中心的一項研究,中產階級的佔比已從 1971 年的 61% 下降到 2023 年的 51%。

亞里士多德無法想象美國億萬富豪財富的激增和不斷增長。1976 年蓋蒂去世時是世界首富,坐擁 60 億美元。馬斯克坐擁 4310 億美元。考慮到通貨膨脹,這位當今的世界首富比半個世紀前的世界首富富有十倍以上。傑夫·貝佐斯和馬克·扎克伯格每人都比蓋蒂富有六倍。拉里·埃裏森(Larry Ellison )和沃倫·巴菲特比蓋蒂富有五倍。甚至沃爾瑪公司的女繼承人艾麗斯·沃爾頓(Alice Walton)也比蓋蒂富有三倍,而這還是在她花費數億美元在阿肯色州本頓維(Bentonville)建造水晶橋(Crystal Bridges)之後。那是一座世界級的藝術博物館。

當你擁有這麼多錢時,購買政治影響力看起來就像是一筆交易。沃倫·斯蒂芬斯總共花了 700 萬美元買到他的大使職位。但相較於他十年前花 3100 萬美元在加利福尼亞州卡梅爾(Carmel)買下一棟豪宅,這簡直不值一提。傑夫·貝佐斯十二年前花費 2.5 億美元買下了《華盛頓郵報》。但他花了兩倍的價錢買下世界上最大的帆船,這艘船有417 英尺長,配備了一艘 246 英尺長的輔助船,可以搭載額外的船員,在七大洋上航行。

寡頭唐納德·特朗普將自己和美國政府待價而沽,其腐敗程度大可能比肩或超越鍍金時代期間華盛頓政壇的烏煙瘴氣。這是他的責任。但在過去五十年裏,通過在民主黨人和共和黨人執政期間都寵溺富人的經濟政策,美國的財富已經集中到特朗普擔任總統——確切地説,是兩度當政——不只可能,甚或不可避免的地步,這就是我們其他人的責任了。

通過更明智的税收和監管政策,以及工會組織的復興,我們有能力阻止財富如洪流般湧向億萬富豪。我非常擔心,假如我們不盡快採取行動,會發生什麼。許多人擔心,在特朗普領導下,民主會戛然而止。我並不特別擔心。但我確實擔心,除非我們找到辦法糾正最初給我們奉上特朗普的那種基於財富的權力失衡,不然的話,我們的民主會更趨向於搖搖欲墜,直到崩潰。套用劉易斯·布蘭代斯的話來説:我們能留住民主,要麼能孵化我們的第一個萬億級別的富豪。我們確實無法同時做到這兩件事。

(作者是美國作家、記者。本文原題“How the Billionaires Took Over America”,由美國《新共和》雜誌網站發佈於2025年6月19日。正文中的斜體字,所有圖表和照片均為原文所有,譯者聽橋,對機器形成的初步譯文有校正,對個別段落有多分段。)