拋開事實不談,武大肖同學就0.1點錯都沒有嗎?_風聞

佘宗明-央视特约评论员、数字经济智库高级研究员-27分钟前

文 | 佘宗明

文 | 佘宗明

容我先做出回答——

拋開事實不談,肖同學是一錯再錯接連錯,一切責任在於他。

用“一個巴掌拍不響”“她為什麼欺負你不欺負別人”的中式邏輯思考,他免不了要遭遇一連串反問:你沒性騷擾,幹嘛要寫道歉信?你沒性騷擾,幹嘛不回應網帖?你沒性騷擾,幹嘛不第一時間跳出來抗議學校偏頗處理?

若秉持“沒茬找茬”的原則死磕,還可以進一步追問:誰讓你當着女生面撓癢呢?

但若以事實為依據,他就是徹頭徹尾的受害者。

他既是楊某逼寫道歉信進行現場羞辱的受害者,也是楊某用“點名曝光”小作文完成道德凌遲的受害者,還是武漢大學校方為了給輿情降温而採取不當“應急處理措施”的受害者,更是輿論網暴一點就燃一燃就不讓人社死不罷休的受害者。

逼着受害者認錯,是可恥的。

▲一審宣判宣告了武大圖書館“性騷擾”事件的反轉。

▲一審宣判宣告了武大圖書館“性騷擾”事件的反轉。

Ps:標題是對某些反智人士常用句式的諷刺性化用。

目前看,如果以“女大學生+性騷擾+反轉”為關鍵詞,那清華學姐誤指學弟摸臀事件、川大女研究生污衊農民工地鐵偷拍事件和被一審判決宣告反轉的武大圖書館“性騷擾”事件,無疑是三起標誌性公共事件。

從這三起事件中,不難窺見輻輳在男權/女權議題上的社會情緒洪流的複雜流向。

01若要用一句話概括這起聚訟紛紜的武大圖書館“性騷擾”事件,那興許就是:

一個“自信”到堪稱霸道的女生,遇上一個無辜卻有些怯懦的男生,又碰到一個怕事所以想息事寧人的校方,以至於一起烏龍變成一樁公案,之後又碰到一個公允地嚴格按照法律辦事的法院,這起事件由此迎來“反轉”。

有些人説:這事與其説是錯在個人,不如説是病在社會。所以沒必要盯着個體的過錯,更重要的是反思社會的病症。

但將個人從社會結構性問題中抽離出來,也會落入“社會不單純,簡單的是人”的抽象歸因窠臼。

在某些鵝毛大雪在雪崩時絲毫不覺得自己有問題,還想讓疾風來得更猛烈些的情況下,指出TA的過錯,不僅妥當,而且必要。

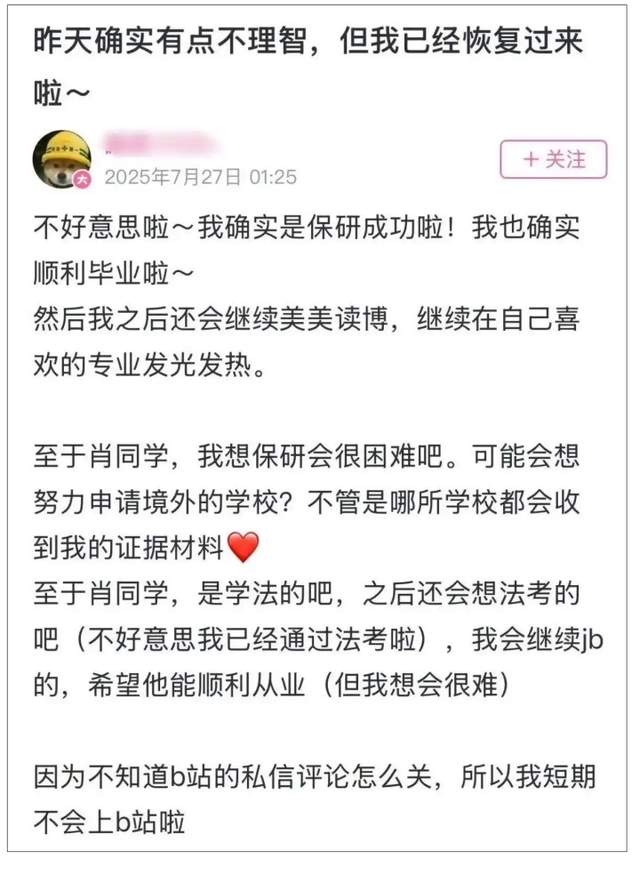

▲一審判決出來後,涉事女生楊某仍在發帖叫囂。

▲一審判決出來後,涉事女生楊某仍在發帖叫囂。

在這事上,楊某就是那片超大雪花。

在看到肖某有連續撫摸下體的動作後,拿出手機拍照取證,要求對方道歉,找到校方維權。

事情到這,她還不應被苛責:整體上看,這並未超出“防狼手冊”裏的合理防備尺度。

(注:逼着肖某寫道歉信的確欠妥,可考慮到當時情景——她篤定男生肖某是性騷擾,性格內向的肖某也認了,這無可厚責)。

但事後直接掛人,直接將肖某推向被社死境地,無疑是她的錯。

考過了法考,卻在沒有實質性證據(如視頻還原)的情況下,直接祭出性騷擾指控+實名曝光,變相煽動人肉網暴,這相當於借“網絡法庭”法外行刑了。

在一審判決用證據推翻了她的“莫須有”指控後,她還炫耀保研成功、揚言繼續舉報肖某,則是壞。

讓男生遭遇多重打擊後深陷PTSD、幾度欲自殺,讓肖某爺爺不堪刺激當場暈倒不久後離世,竟然還這樣,究其性質,遠甚於清華學姐在監控還了學弟清白後要求“相互道歉”,不遜於川大女研究生在檢查了農民工大叔手機發現是自己錯怪後還警告大叔一番並上網發圖曝光。

有句話説“冤枉你的人比你都知道你有多冤”,她也許此前是在不知情的情況下冤枉了肖某,可此後知情了依舊要將冤枉進行到底,這就不是“維權意識強”所能概括的了。

被楊某召喚出的道德飛鏢最終變成迴旋鏢射向她自己,有其咎由自取成分。

説這些,並非主張要反過來對楊某進行網暴,也不是呼籲香港浸會大學要順着輿情發酵節奏對楊某做出開除處理,只是想釐清這裏面的是非對錯。

02那,作為另一名當事人的肖某有錯嗎?

沒有。他確實弱,但弱不是錯。

無錯卻對着女生認錯,在很多人看來不合理。

但若是考慮到不善言談的內向性格+缺乏社會化訓練的慌張無措+造成女生觀感不適後的自責感+不想將濕疹隱私曝光的潛在心態+希望早些了事不要影響學習的隱性訴求+未必料到楊某會將事情鬧大的始料未及等因素,這未嘗不能被理解。

“屈打成招”之外,也可能有“威懾成招”。

有冤卻不在網絡伸冤,在許多人眼中也不合情。

可不是每個人都有成熟的網絡發言習慣和充裕的輿情應對經驗,遭遇委屈和網暴後“躲進小樓成一統”的人多了去了。

被川大女碩士冤枉的那位農民工,要不是其兒子會上網,他大概率也只能一身委屈自個忍着。

退一步講,那時候,就算肖某出來澄清,也會被視作狡辯吧。

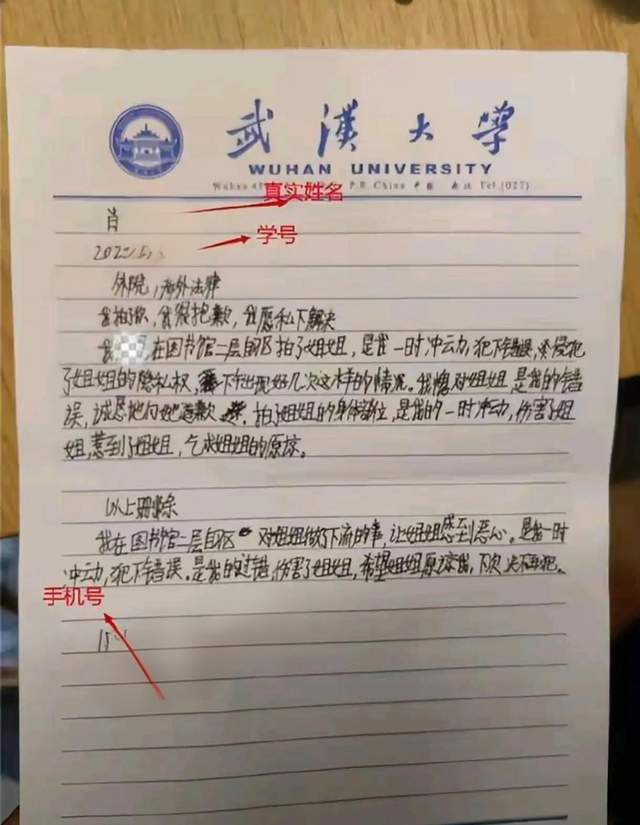

▲肖同學被逼着寫下道歉信。

▲肖同學被逼着寫下道歉信。

就像在部分女性遭遇性騷擾後指責她們不站出來維權那樣,在肖某蒙冤後指責他不站出來辯誣是過分的。

在《讓子彈飛》裏,六子被胡萬污衊吃了兩碗粉只給了一碗粉的錢後,被迫剖腹自證。

但如果他不是剖腹自證,而是被逼低頭認錯——“我不該吃兩碗粉”,那也不是他的錯。

説到底,濕疹發錯抓撓腿部,不是他的錯。

被女生楊某揪着不放、被一羣網民大罵“下流”、被所在學校記過處分,也不是他的錯。

楊某強不代表“她強她有理”。

肖某弱也不等於“他弱他有錯”。

03在這事上,值得稱道的有兩方:肖某母親,涉事法院。

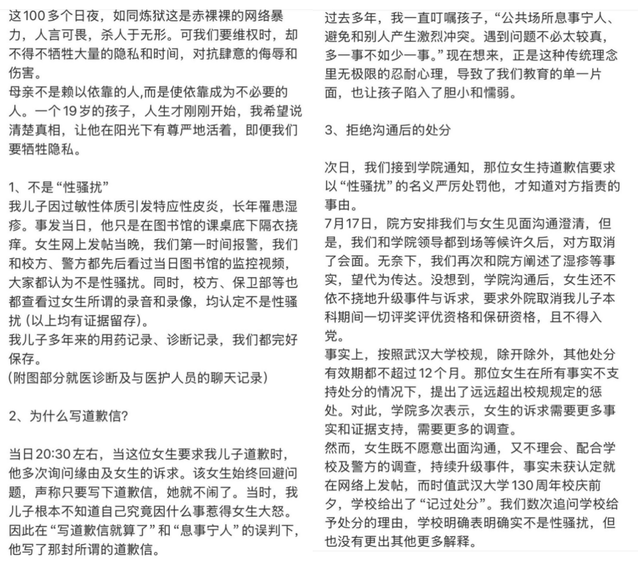

若不是肖某母親提供了多年病歷和問醫記錄(包括2020年後與醫護人員、藥店詢問濕疹治療的聊天記錄,還有事發當天委託友人購買藥物的記錄和付款證明)作為證據,若不是她據理為兒子力爭,恐怕肖某已百口莫辯、一生被毀。

▲幸虧肖某母親留下了這些聊天記錄,否則肖某可能永遠都得蒙受不白之冤。

▲幸虧肖某母親留下了這些聊天記錄,否則肖某可能永遠都得蒙受不白之冤。

法院方面能頂住壓力堅持證據原則,駁回楊某請求,還肖某清白,沒有順着輿情節奏和稀泥,也沒有循着校方處理搗糨糊,也很難得。

該被痛批的也有兩方:部分網民,武大校方。

小作文是網絡時代的大字報,不該盲信,很多網民信了;很多單方面講述可能存在選擇性遮蔽,不能偏聽,很多網民聽了;網暴在任何時候都通往不了正義,不可為,很多網民做了。

當下網絡上糟糕的輿論生態,讓村上春樹那句話的含金量還在上升:

“我真正害怕的,是那些毫無批判地接受和全盤相信別人説法的人們,是那些不製造也不理解什麼而是一味地隨着別人聽起來順耳的容易接受的意見之鼓點集體起舞的人們,他們半點都不考慮哪怕是一閃之念,自己所作所為是否有錯,根本想不到自己能無謂地致命地傷害一個人,我真正害怕的是這些人。”

病沒有消,藥不能停。

更讓人失望的,是不唯事實唯輿情的武大校方。

在楊某舉報後,校方曾在3個月內未作出處理。據肖某母親稱,武大相關負責人多次明確表示可以排除性騷擾;視頻監控也顯示,雙方數小時無語言交流、眼神接觸,肖某動作部位與節奏跟抓撓皮膚吻合,不符合自慰特徵。

▲肖某母親表示,學校相關負責人曾多次表示,排除性騷擾可能。

▲肖某母親表示,學校相關負責人曾多次表示,排除性騷擾可能。

既然如此,為了平息輿情而罔顧事實的處理就是有辱校格。

“在爭訟的事上,定無罪的為有罪,為城門口責備的人設下落網,用虛無的事屈枉義人”,便是不義。

很顯然,武大欠肖某的,不只是一個道歉。

04毋庸諱言,此事又成了王小波那句話的極佳註腳:道德的制高點上總是站滿了蠢人。

楊某寫小作文掛人時,一羣人跟着網暴肖某;一審判決出來宣告肖某清白時,一堆人又轉去網暴楊某。

這起事件的反思價值,最終又在“臭蟈蝻PK小仙女”的相互手撕攻訐中被揮霍掉了。

這些人也許不是同一撥人,而是各執男權與女權一端的兩類人,但本質上,他們是同路人——都是“正義感爆棚但腦子不夠用”,都很極端。

楊某從對性騷擾的警惕滑向對他人的傷害,中間隔着一個“權利意識覺醒”。但這類權利意識覺醒隨意越過法律的矮牆時,她的行為就會從維權變成另一種侵權。

需要看到的是,無論是武大的楊某,還是那位清華學姐、川大女研究生,她們的戰鬥式行為本身都跟時下的激進女權話語相呼應。

而她們的支持者基本盤,也是那羣隨時準備出拳的人,其慣有行為模式就是“眼裏揉不進沙子”,是“手裏拿着錘子,看什麼都像是釘子”。

她們腦中都有個“直男癌假想敵”或“大男子主義潛在對手”。三起事件中的男性——清華學弟、農民工大叔和肖某,都無意中被推上靶場,成了她們眼中的沙子、心中的釘子。

本質上,這類偽女權驅動的行為行動,裹着些許泛身份政治化的運動色彩。

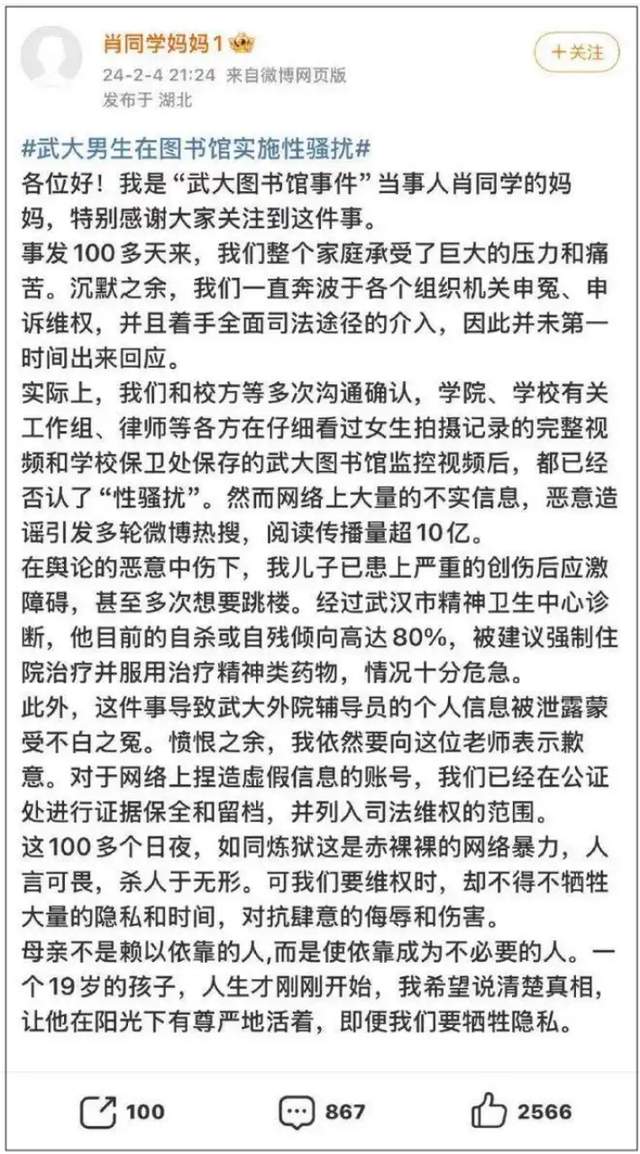

▲肖某母親稱,經受多重打擊的肖某多次欲自殺,被家人救回。

▲肖某母親稱,經受多重打擊的肖某多次欲自殺,被家人救回。

在國內,女權話語分佈在現實中呈現出了頗為畸形的倒掛局面——

兩性權利結構性失衡的重災區,原本是重男輕女“傳統印記”仍有殘留跟老光棍性資源嚴重匱乏的農村地區,可那些人卻隱入塵煙,缺乏發聲意識跟表達渠道,也罕有真正代言人。

在這方面最有發聲意識跟表達渠道的城市女性,並沒有被這些“深層結構”嵌套住,所以只能在相對外圍的話題上摸索。此類話題,進則為偏實的性騷擾,退則為偏虛的冠姓權。但這些問題的發生幾率與嚴重程度,撐不起部分激進女權主義者高舉高打的權利伸張聲勢,變形之下,就容易從“反厭女”滑向“超厭男”的一側。

這些人或許應該聽聽美國作家、女性主義倡導者貝爾•胡克斯的觀點——

“女性主義絕對不是反對男性,乃是審視人類被暴力支配的一種普遍不平等的狀況,而性別是非常重要的維度之一。如果不以此為原則,一旦一些女性能夠在女性主義中獲得好處,成為自己階層和膚色的平等者,也會拋棄女性主義真正追求的普遍性平等。”

與之相反的,是某些以男權捍衞男權者。他們經常是以極端對極端,手裏的60米大刀隨時準備向“小仙女”砍去。清華學姐、川大女研究生、武大楊某的越位舉動,也成了他們趁勢發難的興奮源。

他們跟極端女權其實是並蒂毒花式的共生關係。他們對楊某的網暴,跟楊某煽動的極端人士對肖某的網暴一樣,都不存在太多正當性。

美國Hidden Tribes曾做過調研:美國輿論場上,處於政治光譜兩端的極左與極右兩撥實力,分別佔美國人口不到10%,卻是社交媒體上最活躍的兩個羣體。

國內極端男權-正常人(包括温和的男權或女權主義者)-極端女權佔比興許也是“1-8-1”結構,但這兩撥人的相互攻訐,卻讓性別戰爭的硝煙四處蔓延,什麼事件都能成為其導火索,尤其是武大圖書館“性騷擾”事件這種易燃易爆炸的。

隨之而來的多發情形便是:本該圍繞權利爭取的抗爭,動輒墮落成迴避真實困境卻總能由細微擦碰無限升級的撕裂,演變為打着政治正確旗號召喚無形大手的手段。

多麼不幸,何其悲哀。

現在看,作家娜奧米·阿爾德曼的警示,遠未到已經過時的時候——

“用一種性別去壓倒另一種性別的戰爭,既沒有盡頭,也沒有勝利者。”