盧克文:看不見的問題_風聞

熊猫儿-58分钟前

寫篇短文,希望能給大家一點啓發。

每年夏天暴雨時節,中國各城市就會陷入一次較為嚴重的內澇。

這時候就會常常出現大雨中車輛被淹、行人在齊腰深的水中步行、市中心看海撈魚、地鐵站淹成室內游泳館等各種奇特場景,幾乎每年都來一次。

中國每年平均有176座城市發生內澇。

我就很好奇,這事為什麼年年都來?就治不好嗎?

一查,發現這事居然跟蘇聯有關。

中國古代城市的排水系統,叫明渠暗溝,露出地表的叫明渠,藏在地下的叫暗溝,古代城市小,溝渠都不大,平時也夠用,但到新中國成立後,城市裏要大搞工業化,住的人多了,從古代傳下來的明渠暗溝大部分沒法用,要麼垃圾淤塞、要麼污水橫流,我們就要重建地下排水系統。

當時我們認的大哥是蘇聯,所有的硬件軟件,都是跟着蘇聯學,人家怎麼幹我們就怎麼幹,在蘇聯專家的指導下,手把手把蘇聯的地下排水系統,公式、模型什麼的套用一遍,北京廣州瀋陽天津武漢帶頭,直接照抄到了中國各城市。

結果抄出毛病來了。

蘇聯這套東西,叫“地下管網式”排水系統,十分注重成本,而且蘇聯那邊地廣人稀,整體上降雨不多,所以使用的是一些比較小的管道鋪在地底,平時足夠用了。

另外我們當時國家也窮,手頭緊,覺得這法子挺省事,也接受了。

但那種小小的管子根本沒辦法應付中國的降雨量,那哪是埋管?那簡直是埋雷,搞得現在每年中國城區,平時還好,一到夏季都得淹一遍。

我小時候看動畫片《忍者神龜》,記得美國下水道十分寬大,能夠在裏面過日子,實際上美國下水道確實大,一般能站人,洛杉磯最大的下水道可以在裏面開車。

日本東京的下水道也十分寬大,地下河深達60米,下水道大得跟室內歌劇院一樣。

東京地下巨型分洪工程局部

蘇聯那邊為什麼不挖這麼大的地下工程,而非得選擇埋小水管呢?是蘇聯人懶嗎?

不是,是因為蘇聯所在的地區大部分屬於寒帶,有凍土,又厚又硬,搞地下工程成本高施工難,所以選擇了埋小水管。

最後這事居然還成了意識形態問題,説是在蘇聯建更寬的排水管道,太花錢,是一個“資產階級的問題”,上綱上線了,沒人敢建地下工程。

新中國跟着蘇聯學的時候,是囫圇吞棗地學,有些事物並沒有因地制宜,才留下了城市內澇問題。

所以我們常常在城市街道,看到路挖爛了圍起來,在那重新埋那種粗大的管道,就是在修改我們當初犯下的城市建設的錯誤。

我們中國在學習蘇聯的時候,學了很多很優秀的東西,但也學來了一部分很不好的東西,至今還深深影響着中國的方方面面。

比如蘇聯有個很討厭很落後的東西,叫“聖愚文化”,其實一直影響着我們的宣傳系統。

我在《妖僧傳》裏介紹過聖愚,這是東正教獨有的一種文化,簡單點説就是“吃苦受罪、苦大仇深、瘋瘋癲癲、無私奉獻”。

我們常常談論到的俄羅斯,是莫斯科和聖彼得堡的俄羅斯,這其實是上層的俄羅斯,是鍍金過西歐文化的俄羅斯,那些宏偉的建築和繁榮的藝術,跟俄羅斯普通民眾沒有關係。

其實俄羅斯的內陸居民們,大部分過着粗糙野蠻貧窮的東正教生活。

俄羅斯大部分地區是苦寒之地,又被東正教常年禁錮思想,根本不是普通中國人想像中的芭蕾油畫的美好世界,更多的是一種帶着被地理環境折磨後殘忍瘋癲的離奇世界觀。

所以俄羅斯人在他們的文學作品裏,比如《靜靜的頓河》、《頓河故事》之類,常有各種野獸風情,公公強姦兒媳也成了他們生活常態。

俄羅斯人也不是不善良,而是他們的善良,都充斥着一股粗獷野性的味道。

像一頭在冬日曠野裏遊蕩的熊。

俄羅斯人的文學作品為什麼那麼那麼苦悶?説穿了還是被地理環境折磨久了,搞出來的精神創傷。

俄羅斯這種聖愚文化滲透在他們的宣傳系統裏,不過進入現代世界,“瘋瘋癲癲”、“破壞殺戮”這幾個重要元素被剔除掉了,但還保留了幾樣極重要的東西,比如:視自虐為犧牲、視苦難為洗禮。

我們在學習蘇聯的宣傳系統時,不小心把這種意識系統帶到了中國。

其中最大的受害人,就是焦裕祿同志。

我們在電影裏看到的焦裕祿,被塑造成了一個吃盡苦頭、艱苦樸素,穿着一身破衣服、忍受着肝癌的疼痛,在蘭考默默治沙的英雄。

這就是蘇聯版聖愚典型的“視自虐為犧牲、視苦難為洗禮”。

這是一起巨大的宣傳事故,突出苦難和犧牲,是對焦裕祿的極大誤解,也造成了錯誤的社會認知。

焦裕祿本身是那個年代極為少見的學者型幹部,他是有知識、有文化、懂技術、擅思考的科學人才,他28歲就在基層任區長,32歲起開始在哈工大這種牛逼大學,和大連起重機廠這種國家重工企業進修,還在洛陽礦山機器廠任車間主任,總之他既有理論又有實踐,是一名稀缺的理工技術型官員。

焦裕祿在蘭考治沙的過程充滿了理性與科學的光輝,他深入到各區域做實地調研,對待蘭考不同的沙漠化問題,提出了相對應的不同破解方式,不迂腐、不搞本本主義,面對蘭考坡窪相連、河系紊亂的情況,通過排、灌、滯、澇、改等方法破題,治鹼時又講究翻淤壓鹼、開溝淋鹼、打埂躲鹼的多樣方法應對。

在測試多種植物後,選擇了種植泡桐樹反推沙漠,為蘭考縣治內澇、風沙、鹽鹼立下汗馬功勞。

就這麼一個能幹的、充滿理性光輝的優秀人物,被電影宣傳成了吃盡苦頭默默奉獻的人,成了中國版的聖愚。

但中國的年青人,根本不吃這套,誰願意自己一輩子過這種日子?誰願意生前這麼艱苦,一輩子默默無聞地奮鬥還不被人理解?

現在焦裕祿的形象完全被定型了,大家一想起焦裕祿,就是一張愁容滿面的臉龐,在風沙裏孤獨前行的背影。

宣傳焦裕祿的重點完全搞錯了,要宣傳的是他的能幹、牛逼,讓年青人覺得要像他一樣幹出事業成就感,而不是蘇聯聖愚那套“視自虐為犧牲、視苦難為洗禮”。

中國很多重要人物,在宣傳時都採用了蘇聯聖愚的錯誤宣傳方式,又生硬又苦澀又枯燥,使他們缺失了生活氣息,極大地誤導了年輕人對政府幹部的認知。

一直到現在,我們還有些官方媒體,喜歡宣傳“為了工作故意不聯繫家人”、“快要病死了還要站在講台上講課”這種聖愚模式,其實年輕人是非常非常反感的。

除了下水道、宣傳體系,蘇聯還留下了生澀的管理模式。

中國的宣傳系統,在國際上跟歐美的宣傳系統對陣時,常常很容易敗下陣來,最大的原因,就是“佈置作業式的生硬安排宣傳任務”,而不像歐美的宣傳重點是“講一個動人的故事”。

歐美在鼓動阿拉伯之春時,通過講述“一個讀過大學的男小販死於女城管”的故事,直接點爆了整個西亞的社會矛盾,簡直是教科書式的宣傳案例。

在美國進攻伊拉克時,他們的宣傳機器,通過講述“薩達姆和他的兒子們殘忍的一面”,再次獲得了全球的同情和理解,好多中國人都認為美軍是正義之師。

我不是説西亞國家或者薩達姆沒有問題,他們是有問題,但歐美的宣傳開動時,問題可能被放大了百倍千倍,使他們的國家,付出了更為沉重的痛苦。

我們通常不僅不會講故事,行政力量一出動時,還會適得其反。

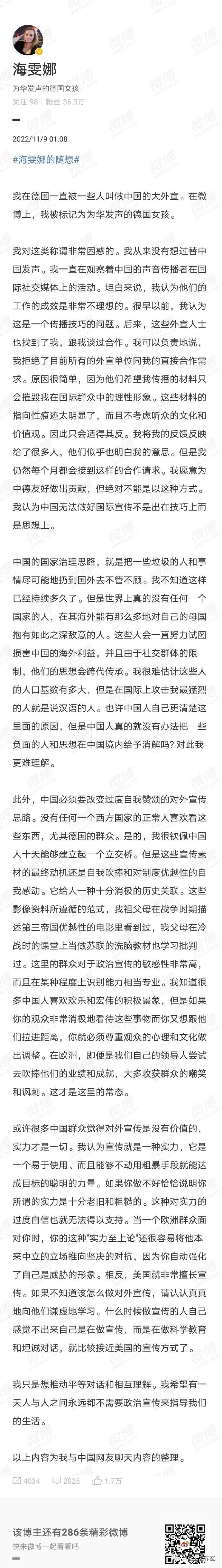

德國女孩海雯娜是個極好的例子,她在中國多年,對中國較為熟悉,十分反感歐美媒體抹黑造謠中國,她是為了説出真相,在海外拿着事實證明中國現在有多好,完全是一種自發行為。

結果我們外宣部門,又幹出了和宣傳焦裕祿一樣的錯誤行為,他們開始佈置作業,給海雯娜一些宣傳材料,希望海雯娜用這些材料替中國説話。

這激起海雯娜的反彈,她拒絕用這麼生硬的方式宣傳中國,並吐槽中國做不好宣傳,“不是技巧問題,而是思想問題”。

我們常説我們的文科領域知識分子,受到了歐美思想的毒害,其實,我們的官僚體系的人,到現在還深受蘇聯部分不合適的思想毒害,這種只對上級負責,不對結果負責的行政制度,來自過去蘇聯體系的模仿,已經十分不合適當代社會。

我們現在對歐美的思想毒害都提高了警惕,但因為蘇聯死了,被遺忘了,我們都不記得“聖愚式宣傳+佈置作業式的工作方式”,這兩種落後的模式,是來自蘇聯了。

為什麼只要官方拍的紅色電影,常常很難在票房上成功?為什麼官方想要搞的宣傳模式,通常讓年青人難以接受?

這些事物的根源,都直指蘇聯陳舊的思想體系。

最後再講一件小事。

這件事我以前提起過,不過我估計很多人都忘記了。

我曾經拜訪過一位瞭解改革開放過程的老人,我請教過他,為什麼我們的文科領域的知識分子,這麼容易輕信西方所説的一切。

老人説,因為我們要學歐美的工業體系,就要配套他們的軟件體系,要不人家不跟你籤合同、談條件,我們就只好放一波年青人,去歐美學習他們的審美、法律、音樂、新聞學等,結果這些人回國後,思想全變了,一切以西方的意識形態為準,當然這裏頭有好有壞,有推動社會進步的一方面,但也有對整個國家造成了極消極的一面。

我聽後恍然大悟。

我們以前學習蘇聯的時候,蘇聯給我們帶來了巨大的進步,但同時也夾雜着一些不好的東西;我們後來學習歐美的時候,歐美給我們帶來了巨大的進步,但也夾雜着一些不好的東西。

什麼是辯證思維?

就是不要完全盲目地聽信任何一方給你的東西,要辯證地吸收,取長補短,將別人的精華留下,但也小心別人的東西有雜質,不要將雜質也一併留下了。

每一個老師在教授弟子時,都是存有私心的,老師的傳授我們要認可,老師的私心,我們也要防範。

想做一個理性的人,不希望自己這一生被別人左右,那就要多多采用辯證法,去思考分析身邊的事物,從而強大自我的同時,又不會掉進別人的陷阱。