《南京照相館》好!應該讓張藝謀和陸川看上一百遍!_風聞

F可以手动换子弹-1小时前

來源:公眾號“大浪淘沙”

所謂温情脈脈、良心發現、優雅且體面的法西斯鬼子,是一個具有深刻歷史背景的遺留問題。

大思想家福柯在上世紀七十年代於《電影手冊》雜誌發表了一系列關於電影創作的文章和訪談,他後來把這一系列整理為合集命名為《反懷舊》。福柯指出,電影對於大眾的記憶非常重要,所以一些權力主體會去佔有這個記憶,規訓它,支配它,告訴人們必須回憶什麼。當我們看這些影片時,我們就知道了我們必須回憶什麼;與此同時,工人階級自身擁有的歷史知識不停地萎縮、不 停 地 縮 減。

福柯尤其批評了意大利電影巨匠帕索里尼的作品《索多瑪120天》,認為這是通過美化納粹分子,對大眾記憶的公然扭曲。

但看過這部電影的人,都會覺得福柯或多或少有些上綱上線,因為這是一個偉大的電影導演在藝術領域突破性的嘗試與表達。這個突破性表達就是,把納粹軍官塑造成一個“性變態”的形象,是一個SM愛好者,進而由“性”方面的壓抑與扭曲,導致了現實社會中的不自洽與罪行。

這個其實就是弗洛伊德精神分析學説在電影領域的嘗試,《索多瑪120天》也是充斥着極端壓抑、變態與骯髒,不失為一個藝術性的探索。甚至,帕索里尼還是意大利共產黨黨員,是一位有良心的左翼電影人,拍攝了很多關注底層人民、弱勢羣體的優秀作品。

但是,隨着歷史的發展,我們不得不感慨福柯的目光如炬:自從《索多瑪120天》之後,把納粹分子塑造為一個“良心被壓抑的怪癖人士”“優雅的性變態”的形象已成為了一大“電影公式”,成為了為法西斯惡魔開脱、獲取同情的固定套路。

尤其是在東歐劇變、蘇聯解體後,作為“法西斯最大的敵人”倒下了,那麼對於法西斯的相關禁忌,也就逐漸放開;甚至放開法西斯禁忌的目的,就是為了抹黑蘇聯、攻擊共產主義,畢竟死人已經不會説話了。

所以我們可以在無數影視作品中,看到這樣的德國法西斯軍官形象:一個優雅的、來自古老家族的、受過高等教育、會多國外語、有着超高藝術鑑賞水平、喜愛收集各種高品位藝術品、會彈奏瓦格納鋼琴曲、帥氣的面龐配着筆挺的軍裝。

當然,這個有藝術品味且彬彬有禮的大帥哥,唯一個個毛病,就是有點SM傾向,喜歡用皮腰帶抽你的屁股——這對某些人來説還不算缺點呢,反而更喜歡了!於是法西斯的罪惡就被一個“性變態”的形象掩蓋了。

福柯寫到:“納粹主義不是由一羣 20 世紀的色情狂創造的,而是由眾多可以想象到的陰險的、無聊的、令人作嘔的小資產階級創造的,希姆萊是個馬馬虎虎的農藝師,後來娶了一個護士。我們必須要清楚,猶太集中營來自一個醫院護士和一個養雞場飼養員的共同想象。醫院加農場,這就是集中營背後的全部幻想。”

福柯進一步指出:“納粹是在小資產階級關於清潔、健康的思想下形成的,他們要把骯髒的、有害的、異質的人羣從社會中清除出去,而完全不關色情什麼事。”把納粹分子塑造成為“性變態”,其實就是在合理化他們罪行的第一步。

所以大思想家就是不一樣,他能從一種很細微的現象中看透背後的趨勢,併為人們提供預警。

可惜的是,這種預警毫無用處,“喜歡SM的優雅法西斯分子”已經成為了非常典型的形象,甚至影響到了遙遠的東方——一個同樣深受法西斯之害的國度。

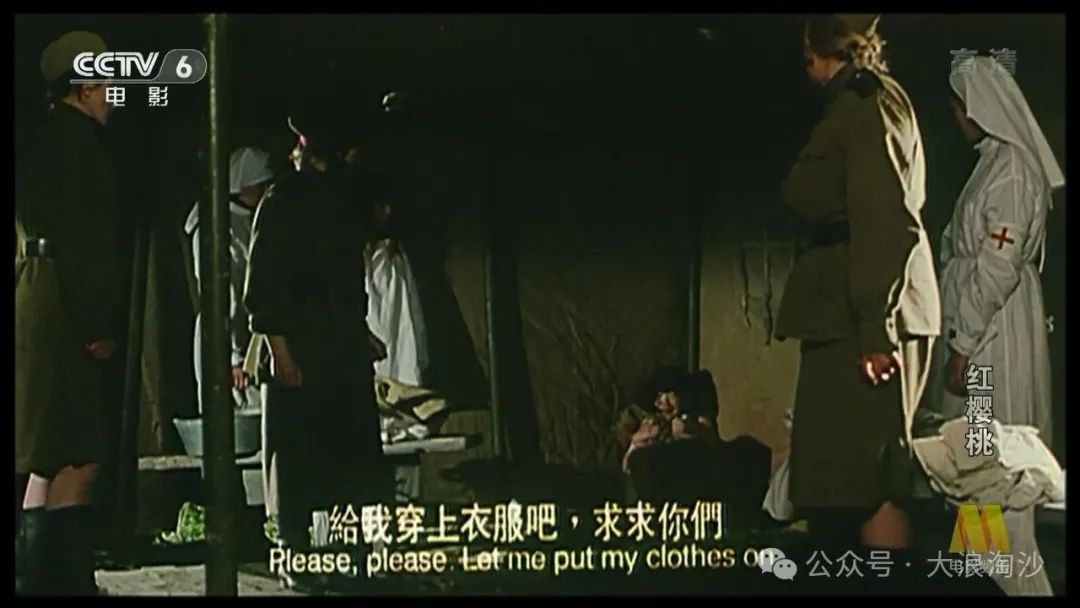

90年代有一部中國電影《紅櫻桃》,首次把“性變態且優雅”的法西斯形象引入國內。

大家回憶一下近年來有關抗日題材的熱門商業片,日本法西斯與德國法西斯的藝術形象無限重疊,我們可以看到在五六十年代抗戰作品中,野獸一樣的日本軍官,也變成了像德國納粹一樣的舉止優雅、風度翩翩、有藝術修養的“貴族”,全身上下唯一的毛病就是有點“小變態”。

在張藝謀導演的作品《金陵十三釵》中,日本軍官一亮相就彈了一段鋼琴,堪稱是德國“優雅法西斯”的翻版形象。

張藝謀這部《金陵十三釵》非常之功利,就是本着在國外拿獎去的,所以通篇都透露出,一種跟偉大的抗日戰爭與殘酷的南京大屠殺格格不入的氛圍——因為老謀子壓根就沒想拍真正的歷史。

把《金陵十三釵》的氣質風格,跟西方那些“法西斯性變態”的作品對比一下,我們就不難發現答案:張藝謀明顯是在亦步亦趨地模仿那些“西方風格”。

尤其是整部《金陵十三釵》的主要劇情都發生在一個教堂內,許多鏡頭是透過教堂鮮明的裝飾風格——彩繪玻璃來展示的,這其實是非常非常西方式的電影鏡頭語言。西方藝術家就是通過這種方式來展現宗教色彩的,表達“上帝看着人間”“主淨化罪惡”之類的感覺。

張藝謀作為一箇中國導演,拍攝以南京大屠殺為主題的電影,頻繁地使用宗教式的鏡頭語言,而且“十三釵”,就是最後晚餐那一張桌子上的“十二門徒+耶穌”麼,無聊的宗教暗示戲碼。張國師真就缺國外那幾個獎嗎?

《金陵十三釵》不是在講南京大屠殺,而是在講張藝謀如何把一場民族浩劫拍成了“教堂中的白人救世主”的浪漫傳奇。面對慘絕人寰的歷史,他沒有選擇深入地描摹中國人自己在苦難中的掙扎與尊嚴,而是迫不及待地抬出一個醉醺醺的西洋吹鼓手,讓他在槍林彈雨中摟着中國姑娘走來走去,最後一躍成了“西方文明光輝”的化身。這不是電影,這是獻給西方電影評委的情書。

在張國師的這部電影中,民族的苦難不是真實的,只是濾鏡下的金光斜照、慢鏡頭推進,是一場為西方觀眾準備的審美套餐。而克里斯蒂安·貝爾的角色,更像是張藝謀心中那個理想的“奧斯卡評委”——高大、瀟灑、充滿良知,能在中國廢墟里找到自我救贖,順便拯救一下中國。

《金陵十三釵》中最令人作嘔的,正是它骨子裏那種老掉牙的“處女神聖論”與“妓女可犧牲”的價值觀:那十幾個清純學生,在貝爾的守護下乾乾淨淨地活了下來,而十幾個風塵女子,則義無反顧地走向死亡,成了這部電影為製造高潮和催淚而犧牲掉的“道德贖罪券”。

國師安排了一個“高尚”結局:純潔的得以延續,污穢的用死來洗白。你甚至能感受到張國師在剪輯台前露出的自我感動的神情:看,我這悲壯多麼有分寸,這犧牲多麼有藝術性,畫面多麼神聖震撼——可惜,這分寸感就是偽善,這神聖性就是偽光榮。

他沒有拍那些犧牲的妓女是誰、來自哪裏、如何被歷史裹挾,甚至沒花時間認真描寫她們各自的語言、性格與命運。他只需要她們合唱一首歌、哭一場戲,然後整齊劃一地走入地獄,乾淨利落地完成導演設計好的“犧牲”動作。

而處女們呢?是“被白人拯救的中國”,是“尚未污染的文明火種”,當然要被西方人保護、被宗教光暈罩着安然走出教堂。這哪裏是在還原歷史?這是在用最庸俗的性別想象和最傲慢的道德結構,粉飾一場民族悲劇。

而《南京照相館》展示給我們的是:在真正的南京大屠殺中,沒有誰可以靠“純潔”換得幸存,沒有人可以因為“高尚”而免於屠殺。性別、身份、道德、職業,全都被戰爭碾壓成骨灰。而在張藝謀的鏡頭裏,妓女死得“有意義”,女學生活得“值得”,所有的苦難都被加工成了敍事邏輯的齒輪,服務於他的“審美工業”與“西方評獎夢想”。

張國師那一套腐朽的敍事倫理,早已被世界電影界批判得體無完膚,但張藝謀仍然自信滿滿地端了出來,彷彿憑藉“國家大導演”的身份,就能繼續操弄那些早該進歷史垃圾堆的故事結構。

問題不在於他不會拍歷史,而在於他根本不在乎歷史——之後的《滿江紅》恰恰就證明了這一點。

當年張藝謀似乎只在乎他那一套被驗證過、能讓外國人落淚、能讓獎項點頭的公式。而這公式的代價,是對苦難的消解、對女性的物化、對民族記憶的背叛。

在張藝謀那裏,南京是一個佈景,歷史是一個劇本,苦難是一個背景音,而真正被打磨得光鮮亮麗的,是他那一整套“如何討好西方藝術界”的工業技法。他以為把鏡頭拍得美、讓配樂悲壯、找來國際明星,就能講好中國故事。

其實他講得最多的,是他自己——一個老去的、虛構的、失去了現場感的“國師”如何試圖挽回自己在國際影壇的黃金時代。

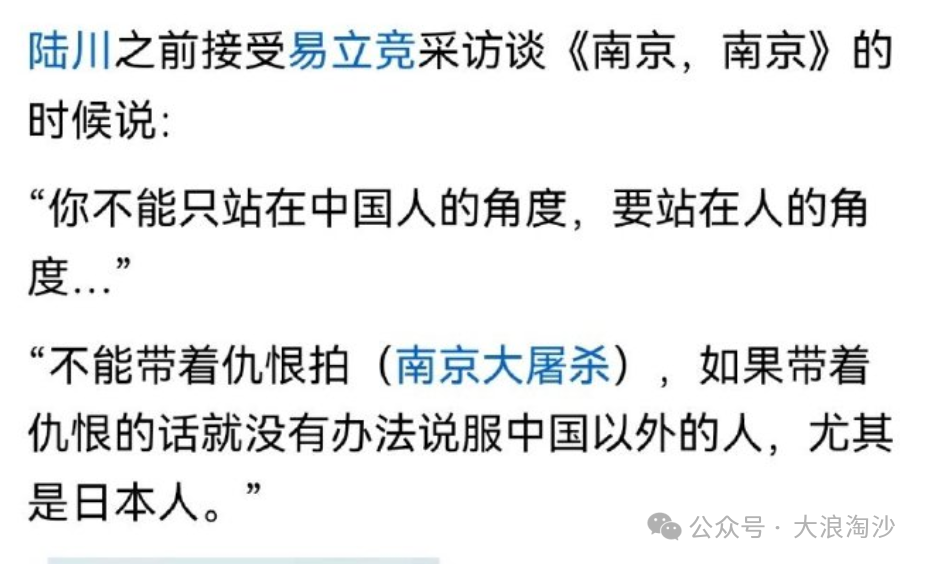

既然要“鞭屍”,那不得不提陸川的《南京!南京!》。

在另一部以南京大屠殺為主題的,陸川導演的《南京!南京!》中,我們又雙叒叕一次看到了“優雅的性變態”的日本法西斯。

最讓人難以接受的是,還給這個日本人設計了一句台詞:“活着比死更艱難”。這句話可以出現在任何場景、可以出現在任何人口中,但唯獨不能成為一個參與了南京大屠殺的日本軍人的台詞。

《南京!南京!》裝模作樣地披着“人性反思”的外衣,實則是一次對歷史真相的粉飾,對民族傷痕的稀釋,更是一次導演自我抬舉的精緻表演。他把南京大屠殺拍成了一部“温柔的哀歌”,把戰爭罪行包裝成了“文化衝突中的情感困局”,甚至試圖讓觀眾在日本兵的“眼淚”裏體會所謂的“戰爭和人性的複雜性”。説白了,這部片子不是拍給中國人看的,同樣是拍給西方評審和道德中立主義者看的。

最荒唐的莫過於角川這個角色——一個侵略者,強姦犯,殺人兇手,卻在鏡頭中被拍得近乎純真。陸川給他安排了沉思、猶豫、懺悔、殉道一條流水線包裝,彷彿只要他流下幾滴眼淚、對中國人露出一絲愧意,他的屠刀就能被赦免。這不是“複雜人性”,這是赤裸裸的道德挪用——把加害者洗成了悲劇角色,而真正的受害者卻在背景裏模糊為無聲羣像。這種敍事邏輯,噁心至極,是一種拿中國人的苦難去成全日本人的“人性”。

更可恥的是陸川在採訪中反覆宣稱要“去仇恨”、“講和解”、“表現普通人”,卻對受害者的尊嚴缺乏最起碼的尊重。他沒有描繪血與火中真實的中國人如何掙扎、如何反抗、如何在壓迫中保住人格的火苗,而是一味拍攝哭泣、順從、麻木的面孔。他説他要避免“獵奇的暴力”,其實是壞、是掩飾、是避重就輕、是在歷史廢墟上修剪得體面的修辭花園。

陸川同樣將希望寄託在拉貝這樣的西方人身上,把道德標尺外包給了德國人、日本兵和洋人牧師,讓中國人在鏡頭中集體失聲。觀眾看到的不是中國人的歷史主權,而是中國人如何在“他者”的視野裏獲得可憐的救助。這部電影表面上抨擊戰爭,實則否認反抗;表面上追問人性,實則逃避責任;表面上想要建立歷史反思,實則在解構歷史記憶。

陸川在採訪中以“中性人道主義”自詡。他打磨鏡頭、調試光線、設置對白,只為了讓這部片子看起來“冷靜而深刻”。可那冷靜,不是思辨,是抽離;那深刻,不是穿透,是偽飾。他不敢直視血淋淋的歷史,所以就用“日軍士兵的良知”來替代“民族的控訴”;他不願承擔歷史責任,所以就説自己只是在“講普通人的命運”。

説到底,陸川拍的不是《南京!南京!》,而是《導演!導演!》——這是一封獻給自己虛偽職業尊嚴的自我感動,一場建立在三十萬具屍體之上的臆想中的人性與道德。他拿“反思戰爭”的名義掩蓋歷史虛無主義的空心,用沉默、灰色、虛焦替代血、火、罪惡。他躲避的是想象中的暴力,但也避開了真誠;他擁抱的是自以為是的複雜,但也放棄了正義。

這不是藝術的深度,而是導演良知的退場。

我們可以看出,西方人拍納粹是“性變態”固化印象,中國人拍南京大屠殺就是“西方拯救觀”——要用白人的眼睛去幫我們證明南京的慘劇。十多年前三部關於南京大屠殺的片子《拉貝日記》《南京!南京!》《金陵十三釵》,三部片子全是“拉貝”。

然而鮮為人知的歷史真相是:拉貝是德國納粹黨員。只不過因為日本法西斯太牲口了,德國法西斯也看不下去了。但這並不是批判拉貝先生的偉大義舉,而是説我們電影人的噁心視角——找來找去可算找到一個白人“聖賢”了,他是不是納粹黨就裝傻搪塞過去了,他在避難區豎起的萬字旗也沒有哪個導演敢如實拍出來。那麼找這樣一個白人救世主是為什麼呢?

可歷史不是為了被理解才存在的。歷史不是需要洋人認證才有效的。南京大屠殺不是一個“拍得剋制點、拍得國際化點”就能被接受的公共產品。那是幾十萬人血淋淋的屍體,是民族集體記憶的傷疤,不是劇作裏用來完成“白人角色成長”的背景佈景。

鋪墊了這麼多,就是為了讓大家深刻體會到《南京照相館》的難得。

首先是電影的“人民視角”:聚焦普通百姓如何在恐懼與絕望中,對侵略者説出“不,你是敵人”這樣的聲明。郵差阿昌、歌女林毓秀、照相館老闆老金,他們沒有主角光環,卻在暗房裏一點點顯影、逐步覺醒。這種從小人物角度出發的敍事,才是真正面向民族記憶的尊重與信任。

藝術上,影片更是用剋制和象徵為暴行下注入情感而非煽情。暗房紅燈下顯影的膠片,如鮮血一般慢慢浮現;洗照片的藥劑如硫酸一樣成為抵抗工具;童謠《城門城門幾丈高》在懸崖邊成為微弱卻堅韌的文明低吟;老金將“故宮長城”幕布拉下,高喊“寸土不讓”的那一刻,沒有宣泄,卻在屏幕裏燃起民族的尊嚴火花。

單從劇本來看也值得誇讚:電影情節結構縝密、角色成長真實。阿昌從一個貪圖生存的旁觀者,逐步參與洗印、隱藏罪證、合力逃離,在選擇與犧牲之間完成自我轉化;林毓秀用戲服藏底片,把個人戲夢化為歷史悲歌;王廣海雖然有灰暗合作背景,卻最終用行動選擇為正義讓路。鏡頭下的人物沒有符號化,也沒有被消費,他們有掙扎也有救贖,但始終被置於歷史真相的立場中。

《南京照相館》帶着它的沉默和剋制,如一束真正扎進歷史深處的光。它沒有高舉“原諒”或“救贖”的旗幟,也沒有把鏡頭交給外來者或加害者,而是從一間逼仄暗房、一個小小照相館切入,凝視那段血跡斑斑的史實,不拔高、不粉飾、不獵奇,只是準確、精準、深刻地講述:那一刻,中國人發生了什麼,中國人選擇了什麼。

《南京照相館》的高明,在於它從不對觀眾説“你該感動”,它只是讓你靜靜地看着膠片在紅光下顯影,一張張,一幕幕,直到你心中響起從未停止的回聲。它沒有主旋律的喧囂,也沒有商業片的眼淚配比;它沒有“白人救世主”,沒有“複雜敵人”,它只拍那些活着的人,是如何在一寸一寸暗紅底片中,把良知洗出來,把尊嚴顯出來。

這才是拍歷史的樣子。不是掩飾、不是中和、不是感動外人,而是讓我們這些當代人,知道記憶為何重要,知道憤怒為何正當,知道在極端壓迫下,有些人曾選擇了不低頭。