棍棒之下,無處可逃的神童們_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间56分钟前

作者 | 皮格馬利

來源 | 最人物

電影《你行!你上!》上映後,“現出原形”的郎朗又被討厭了。

一直以來,網友提到郎朗,態度和評價呈現兩極分化。讚頌郎朗的人,自然不必多説,因為他是神童,是天才。但在討厭他的人眼中,彈琴時搖頭晃腦、表情浮誇的郎朗,缺失熱愛音樂的靈魂,是棍棒教育下的“彈琴機器”。

在導演姜文的表層敍事中,郎朗從東北工薪家庭琴童到登上世界級殿堂的成長經歷,更接近於一個不瘋魔不成活的“速勝論”成功學故事、一場雞娃狂歡。

在這個故事裏,郎朗生下來就必須彈琴,十七年的人生被“贏”字貫穿,贏、贏、贏,永遠都是贏。在鋼琴的角鬥場上,他只拿第一,否則就去死。

更癲狂的,是他的父親郎國任。這是一個“爹味”纏身的“虎爸”,偏執且專制,賭上全家人的命為郎朗鋪路,無所不用其極。

電影第一場戲就是這個爹在天台逼兒子彈琴。郎朗反抗,郎國任便逼他吃毒藥,“不敢啊,那就吃毒藥!”郎朗不從,衝向樓邊要跳樓,結果被郎國任一記暴力飛鏟給遏制住了。

這也是電影原著——郎朗自傳《千里之行:我的故事》中情感最激烈的片段。但真實的郎國任更極端,除了逼郎朗服毒藥、跳樓,他還騎自行車帶着郎朗闖入機動車道,差點被撞死。

如果不是郎朗,這早就不是勵志故事,而是驚悚故事。但偏偏是郎朗,既有天賦,又有運氣,他沒有成為那個九歲圍棋少年,成了這場敍事裏的倖存者,讓他的父親賭對了。

郎國任是無數控制型父母的化身,郎朗的成功學故事也一度成為普通人的教育樣本。我們討厭的或許不是郎朗,而是在這個優績社會,我們不是郎朗,也沒有不努力的自由。

天台對峙那天,現實中的郎朗沒有選擇跳樓,他選擇了一種更決絕的自毀方式:用拳頭狠砸牆壁,“要把雙手砸成肉泥,把每根骨頭都砸斷”。

看着郎朗傷害“身體中最寶貴的部位”,郎國任被深深刺痛,他哀求郎朗停下來,哭着親吻郎朗的手指和臉頰。

之所以鬧到吃毒藥、跳樓,起因是郎朗為了合唱團排練而耽誤了兩個小時練琴時間,郎國任認為他想要偷懶,在扯謊。

然而,哪怕兒子絕望到自殘,這位父親依然只想着練琴。他哭着對郎朗説道:“我不想要你死,我只想你練琴。”

在書中,郎朗第一次使用了“仇恨”這個詞語,來表達當時他對父親複雜而劇烈的情感:“在我生命中頭一次,我感到了對父親深深的仇恨。我開始詛咒他。”“再也不停止恨他,每小時每分每秒都恨他,恨他想讓我死……”

郎國任談跳樓事件

郎國任之所以偏執到近乎癲狂,是因為他賭上了全家的命。

彼時,他聽從瀋陽老師的建議,辭掉公安系統的“鐵飯碗”,前往北京求學,將郎朗作為自己畢生的事業,母親周秀蘭只能繼續在瀋陽從事話務員工作,支撐全家的生活。一家三口,沒有後路。

周秀蘭被迫離場的日子裏,年僅十歲的郎朗不僅被奪走了母愛,還丟失了半個童年。為了能考上中央音樂學院,他必須每天“像活不到明天那樣”地練琴。因為郎國任告訴他,考不上,唯一的退路就是死。

這不是郎朗第一次差點死掉。

在跳樓事件發生前,北京的鋼琴老師始終對郎朗不滿意,稱其“土豆腦袋、武道士精神、打砸搶的風格”,還下達最後通牒“沒法教了”。郎國任當即覺得天塌了,滿懷怒火地騎自行車帶着郎朗衝進機動車道。

兩側的卡車按着喇叭擦肩而過,郎國任卻全然將安危拋卻在腦後,失去理智般只顧着數落郎朗,“你這個大傻蛋”“你毀了成功的機會”“你還不夠努力”……

年幼的郎朗在後座搖搖欲墜,他一邊哭着為自己辯護,一邊死死環住郎國任的腰,否則他就會被甩出去,被過往的汽車傾軋。就在他快掉下去時,郎國任拉住了他,但依然繼續斥責他。

這一切,或許在郎朗出生時就早有預兆。

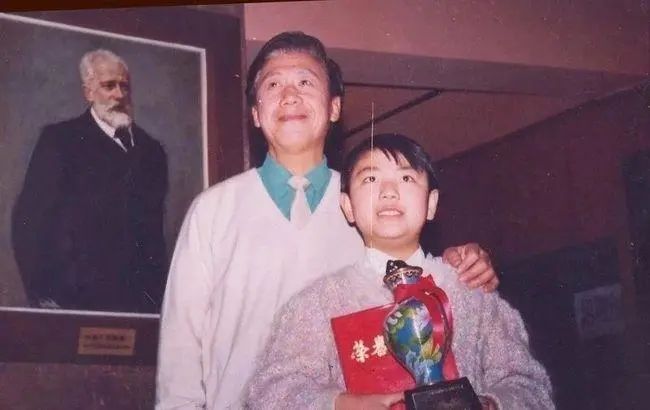

年幼的郎朗

1982年6月14日,在生產的過程中,郎朗的脖子被臍帶繞了整整兩圈半,差點窒息而死,直到醫生剪去連接他與母親的臍帶,他才向這個世界發出第一聲大哭。

他與父親捆綁的共生關係,就像這條死死纏繞脖頸的臍帶,讓他感到窒息、心生怨恨,也讓他過度依賴。而他與母親的臍帶早早被剪斷了,對父親的精神依賴卻始終難以斬斷。

正如電影中的台詞,郎國任就是郎朗人生的“總設計師”,嚴肅地規劃關於郎朗和鋼琴的一切。從六歲起,郎朗的生活就被框死在他制定的作息時刻表裏,吃飯、上廁所和起牀的時間都被嚴格控制。

每天5點45分起牀,郎朗第一件事就是練一小時琴,除了上學、吃飯和寫作業,他其餘時間都在練琴,上廁所被限制在一分鐘內,唯一的娛樂就是吃晚飯時看20分鐘動畫片。

郎朗練琴

郎朗這種一切以鋼琴為中心的緊張秩序,只要稍有鬆動,就會被郎國任像電影中那個暴力飛踢一樣遏制住。

在他們動身去往北京前夕,因為即將分離,郎朗與母親多談了一會兒心,少彈了一會兒鋼琴,郎國任卻認為他們是在“説閒話”——因為在鋼琴面前,一切都不重要,哪怕是難以割捨的母子情。

郎朗嘶吼,試圖反抗,郎國任卻惱羞成怒,將郎朗珍藏的變形金剛扔出窗外。這是他對郎朗反抗的懲罰,他説道:“他敢和我對抗!”而郎朗能做的,只有撿拾變形金剛的殘骸,然後繼續彈琴,懷着憤怒和委屈。

郎朗與母親周秀蘭

在這種不能反抗的高壓生活下,“第一”是郎朗自傳或者説他人生中出現頻率最高的詞彙之一。

在郎國任的價值觀裏,什麼事都必須是第一名,哪怕稍微落後一點也不行。就連南下“北漂”的原因,也是因為“要成為世界第一,就必須去中國第一的城市”。

這種“第一壓倒一切”的觀念流經精神臍帶傳輸給郎朗,讓他的血液裏也流淌着“贏”的慾望。

自從五歲第一次競賽獲得第一名,郎朗的腦子就被“第一名”佔據,凡事都要爭第一的信念,也刻在了他的肌肉記憶裏。

誰鋼琴彈得最好,郎朗就記住他的名字,發誓一定要超越。早上,只要聽見隔壁鄰居小孩拉琴凳的聲音,郎朗馬上就鑽出被窩,鞋也不穿就開始彈琴。他絕對不允許自己失敗。

然而,郎朗很快就嚐到了失敗的苦澀。

郎朗和指導老師

兩年後,他離開瀋陽參加人生第二場競賽。在這場比賽中,一等獎獲得者的獎品是一架鋼琴。這是郎朗唯一想拿的獎,因為父母掏半年收入買的那架鋼琴早就被他彈壞了,他想要一架更好的、更新的、真正的鋼琴。

就在郎朗認為自己勝券在握,只等着上台領獎時,現實甩了他一巴掌。他意外落到了第七名,只拿到一個金絲毛玩具小狗。對郎朗來説,這是一次極其慘痛的失敗。

儘管當時的老師安慰他失敗是常事,要學會克服失望的情緒,但渾身長滿好勝心的郎朗,還是下定決心,自己再也不許失敗。象徵着失敗的金絲毛小狗,則成為他的出氣筒,只要彈錯一個音符,他就踢它一腳,罵它一句。

窗台擺放着金絲毛小狗

從那以後,“我只拿第一名”像符咒一樣,深深埋植在郎朗的意識裏。或許正是這種和郎國任一拍即合的野心,這種對於贏的強烈慾望,支撐着郎朗沒有發瘋、自毀、沉淪。

電影中,在“總設計師”郎國任制定的軌道上,這兩個“野心家”毫無懸念地贏了一路:第一名考入中央音樂學院,贏得國際比賽第一名,第一名考上柯蒂斯音樂學院,登上世界級殿堂,成為一張“中國名片”……他拿了數不清的“第一名”。

站在這個故事的終點,這或許是一部屬於“天才”郎朗的大男主爽片,更是一部屬於“虎爸”郎國任的雞娃爽片。

但對於普通人,這是一部險象環生的驚悚片,只要錯一步,就意味着毀滅。

郎朗與父親郎國任

郎國任在電影中的形象非常不討喜,是一個符合所有人刻板印象的“虎父”。現實中的郎國任也的確是一個不折不扣的狠人,他“雞”郎朗,也“雞”自己。

郎國任生於1953年,生性爭強好勝,也有音樂才華,立志成為二胡演奏家,但由於時代原因,他耽誤了上學年齡。

二十五歲時,他本可以憑藉優異的成績考入音樂學院,但由於“誠實”填寫了真實年齡,他錯失機會,夢想粉碎。

他用來鞭策郎朗的“像活不到明天那樣練琴”,當年就用在了自己身上:儘管要打兩份工,他還是從凌晨四點練二胡練到上班,下班後繼續練到半夜,日復一日,毫不鬆懈。

後來郎國任成功考入文工團,但他內心還是覺得遺憾。

年輕時的郎國任

正如“郎朗”這個名字,名和姓不僅讀音相似,字形也相仿,對郎國任而言,郎朗的出生,是他人生的轉折,在某種程度上成了他的一種精神延續:完成他未竟的音樂夢。

1981年,當郎朗還在周秀蘭的肚子裏,郎國任就買了一架鋼琴。孩子還沒出生,人生就已經被註定。

之所以選擇鋼琴,而不是二胡,郎國任在《我與郎朗的30年》中寫道:“二胡是民族樂器,不太容易走向世界,鋼琴是西洋樂器,而且是樂器之王,可以走向世界。”

當郎朗還沒學會認字,郎國任就教會他識讀音符;郎朗不到三歲,郎國任就訓練他“坐琴”,從10分鐘到20分鐘,再到40分鐘,有時坐不住就打;為了讓郎朗的手指變長,郎國任每天都給他拽手指幾十分鐘。

隨着郎朗成長,天分逐漸顯露,郎國任的音樂夢愈發膨脹。後來,為了實現這個在旁人看來不切實際的夢,郎國任可以説是豁出去了一切。

他頂着被人看不起的壓力“吃軟飯”,將“郎爸”這個稱謂變成自己的事業。他曾説:“我的工作就是幫助我的兒子成為世界上第一名的鋼琴家。”

郎國任與郎朗

郎國任也確實知行合一,説到做到。

雖然“北漂”生活窘迫,他還是想盡一切辦法請來最好的鋼琴老師,每天風雨無阻地接郎朗上下學,天熱時幫郎朗扇風,一扇就是扇三個小時,天冷時就幫郎朗揉搓手指,直到他的血液循環恢復正常。

1994年,郎朗第一次出國參加比賽,因為是自費,郎國任四處借錢,向銀行貸款,背了5萬元債。到了德國,郎國任一心撲在比賽上,觀察選手,分析琴譜,為參賽做嚴密的準備。

當郎朗最終贏得金獎時,已過不惑之年的郎國任哭了,幾十年來積攢的所有壓力,在那一刻終於釋放了。被告知父親哭了,郎朗卻不可置信地表示:“我爸才沒有哭的能力。”

郎朗獲獎,郎國任落淚

毫無疑問,郎國任對郎朗極端掌控的背後,是一份用力過猛的愛,它成就了郎朗,也扼住了郎朗,讓他心存依戀但又渴望逃離。

郎朗考上美國的柯蒂斯音樂學院後,一切發生了轉變。

在這個陌生的國度,郎朗開始放飛自己,他像海綿一樣吸收各種新鮮事物,嘗試新的生活方式,從不同的文化中汲取能量,他也開始對性萌生好奇,和女孩約會,英語隨之突飛猛進。

郎朗不斷向前走,郎國任卻越來越往後倒退。

他像一個裝在套子裏的人,即使對這個新世界一無所知,也不願試着去理解、去接受、去融入,後來連最基本的英語學習也放棄了,與鋼琴之外的世界完全失去連接。

在這段愛恨糾纏的共生關係中,真正無法離開的,是郎國任。郎朗越是脱離掌控,他越是恐懼。而他只能越來越嚴厲,以此來消除內心不斷繁殖的恐懼。

在美國的郎朗

在恩師格拉夫曼教授的推薦下,郎朗獲得了一場音樂會的演奏機會。為了展現自己,他選了一首難到“需要多出一雙手才夠用”的曲子,只能苦練。

一天,他在學校已經練了三遍,郎國任到校後,命令他再彈一遍,郎朗懶得辯駁,只好妥協,又彈了一遍。因為彈錯好幾個音,郎國任不肯作罷,命令郎朗再彈一遍,但又出錯了。郎國任徹底爆發,扯着嗓子吼道:“再彈十遍。”

這個霸道的指令徹底激發了郎朗遲來的反叛。當着幾個朋友的面,他以從未有過的堅定,尖叫着對郎國任説不,斥責他是暴君,是瘋子,要他下地獄。

這一刻,郎國任的內心崩塌了。

他沒有像往常那樣壓制郎朗,眼神里全是失意。他一輩子都圍着郎朗和鋼琴打轉,人生的全部意義和價值都來自於此。對他而言,郎朗的反抗和咒罵,從精神上殺死了他。

這個片段也被改編進了電影裏,成為這個故事的結局。

1999年,17歲的郎朗登上美國頂級音樂盛會——拉維尼亞音樂節明星演奏會。然而,站上人生巔峯的他,卻因父親的缺席而張皇失措。在那一刻,他理解並接受了自己對於父親難以割捨的情感依賴。

與此同時,郎國任發病。他的氣管上長了兩顆和郎朗同歲的腫瘤,像是切除自己對郎朗的執念般,他切除了這兩顆腫瘤。

不同於哪吒“剔骨還父”的弒父復仇故事,郎朗的反抗不僅沒有導致父子關係破裂,反而促成了一場“包餃子”式的大和解。

從掌控和依賴,再到對抗和獨立,直到多年以後,當父母變老、不再強勢,子女和父母達成和解。

這不只是郎朗和郎國任的故事,而是中國大部分普通家庭的故事。

郎朗一家三口

在郎國任成長的年代,價值觀極為單一,“第一名”幾乎成了衡量一切的唯一標準。

在這樣的文化氛圍中,和郎國任一樣,無數家長信奉一種近乎偏執的“速勝哲學”:努力就要見成果,最好立竿見影;成績好,才是通往社會躍升的唯一方式。如果天分不夠,那就“卷”。如果還不夠,那就加倍“卷”。

郎朗的天才光輝,也為極端教育塗上了一層看似正當的金色濾鏡。他的成名軌跡成為琴童家長的燈塔,也催生出一句流行的信條:“對孩子越狠,離成功越近”。於是,一個個“神話”被炮製出來。

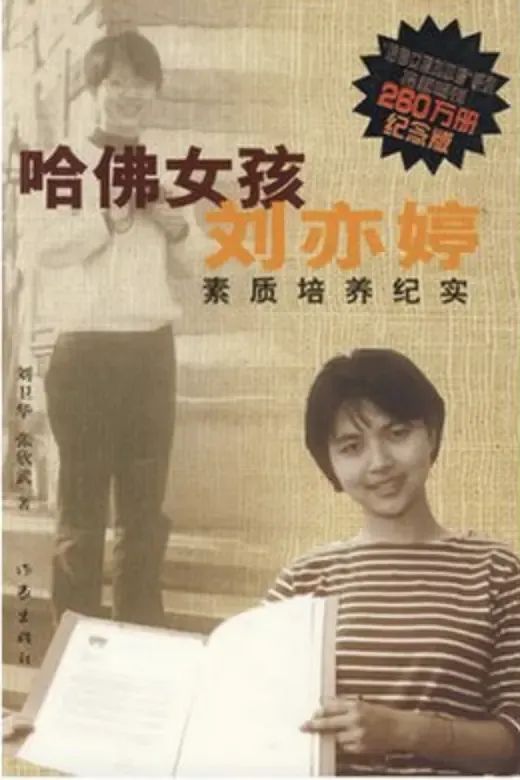

郎朗之後,中國教育界迎來了另一位神話級人物,她就是“哈佛女孩”劉亦婷。

在那個電腦還是奢侈品、“985工程”剛被提出的年代,18歲成都女孩劉亦婷被四所世界名校——哈佛大學、哥倫比亞大學、威爾斯利學院和蒙特豪裏尤克學院錄取,而且獲得全額獎學金,給中國家庭教育帶來了轟動。

“哈佛女孩”劉亦婷

劉亦婷的母親劉衞華也乘勢出版了一本《哈佛女孩劉亦婷》,事無鉅細地講述自己如何培育這位“天才哈佛少女”,銷量一度突破200萬冊,成為家長之間流傳的“育兒聖經”。

劉衞華在這本書中多處強調劉亦婷是一個“完美女孩”:身體健壯、長相漂亮、德智體美勞全面發展、三歲時測智商便“五萬人裏挑一”……

同郎朗一樣,劉亦婷也被父母“軍事化管理”,恨不得把時間切割成塊兒來用,但她所承受的“雞娃式教育”更為嚴苛和極端。

為了鍛鍊忍耐力和心理承受能力,她十歲就開始接受“捏冰一刻鐘訓練”,手被凍得發紫、失去知覺;十一歲接受“踮腳訓練”,同樣是十五分鐘,踮到小腿抽筋;為了杜絕早戀,她被禁止穿花哨的衣服,刻意與同學保持距離……

儘管書中也提及“鼓勵獨立思考”,但是懷揣“神童夢”的家長們只想走捷徑。

他們去其精華取其糟粕,照搬那些“可量化”的折磨法門:心算得快比計算器,四書五經得倒背如流,還衍生出“三伏天不開電扇、三九天晨跑3公里”的招數。

於是,郎朗和劉亦婷式成功,成為了80後、90後這代人的集體陰影,那些看似勵志的自傳不是“教育聖經”,而是一代人的“傷痕文學”。

為了讓“普娃”搖身變神童,家長不惜掏重金蜂擁至各類培訓班、智力開發營、情商訓練課,甚至不惜將厭學少年送往“戒網癮”中心,交給楊永信電擊“治療”,或關進豫章學院接受暴力“矯正”。

這股“神童風”愈演愈烈,最終催生了“裸跑弟”何宜德。

2011年,一個大雪天,3歲的何宜德赤裸上身在雪地狂奔,一邊跑一邊哭喊“爸爸我冷”。而父親何烈勝不但不理,還逼他雪地俯卧撐。這種看似虐童的行為,被他包裝為“鷹式教育”。

“裸跑弟”何宜德

在這種教育下,何宜德的人生軌跡一直在“超速行駛”:1歲徒步暴走,3歲雪地裸跑,4歲參加國際帆船比賽,5歲開飛機,6歲寫自傳,7歲三次穿越羅布泊,11歲從南京大學專科畢業,13歲在菲律賓攻讀博士……

但這份看似光鮮亮麗的“天才履歷”很快被人拆穿。

何宜德參加的不是全國普通高考,而是南京大學繼續教育學院的自考,一共考三門。通過自考後,當在同齡人還在上小學,不到10歲的何宜德看的書不是《商務交流》,就是《企業管理概論》。

曾經有記者偷偷問他:“你看得懂嗎?”何宜德小聲説:“不知道。”但為了通過考試,他只能死記硬背。

錄取他的菲律賓聖保羅大學入學門檻並不高。招生簡章赫然寫着:“無需雅思或託福成績,僅需最高學歷證書和成績證明,免試入學。”

何宜德接受採訪

何宜德並不是真正的神童,而是被何烈勝催熟的普通孩子。在何烈勝的親自操刀下,何宜德的加速人生更像是一個虛構的樣板、過度包裝的產品。

這些被製造出來的“神童”,或許贏了起跑線,卻輸掉了童年。他們的光環背後,是一代又一代孩子為了“別人眼中的成功”付出的沉默代價。

電影裏的故事只講到了郎朗一路成功到17歲,站上金字塔尖,就結束了。如果不是郎朗,這或許就是另一種讓人心悸的敍事。

因為現實中,有太多被推上加速跑道的普通人,他們不缺天賦,也拼盡全力,卻沒有郎朗那份恰到好處的運氣,更沒有足夠的社會資源。

他們在父母的控制和社會的高壓下,被一步步逼向崩潰的邊緣,最終沒能成為郎朗,甚至沒能活成自己。

今年5月,9歲圍棋少年墜亡的新聞讓人痛心。他被網友被稱為“天才圍棋少年”,但光環下是滿是傷痛和陰影。據報道,他生前長期因輸棋被父親極端毆打,選擇了輕生。

他沒有等到下一場勝利,也沒有等到被允許失敗的機會。

9歲圍棋少年被多次發現滿身傷痕

郎朗的故事之所以能成為“勵志經典”,不是因為它本身有多普遍,而是因為太過罕見。他是這條道路上的倖存者。

如今,現實中的郎朗活得很好。他有家庭、有孩子,鋼琴之外,也留出了更多的時間給生活。

當記者問他是否會像父親那樣教育自己的孩子,他沒有給出明確答案,只是説:“我對培養我的孩子有自己的想法,但他長大以後也不一定覺得我全都對,他有自己的路要走。”

郎朗與妻子吉娜愛麗絲、孩子

這句“他有自己的路要走”,或許不是一個鋼琴家的回答,而是一個終於掙脱束縛、親歷過極端教育之痛的孩子,對下一代最温柔的放手。

這一次,不是命運選擇了他,而是他選擇了不再複製命運。

部分參考資料:

1、廣西師範大學出版社|《郎朗 千里之行:我的故事》

2、現代出版社|《我和郎朗30年》

3、山西晚報|郎朗彈琴曾被老師批"土豆腦袋、打砸搶的風格"

4、新京報 | “裸跑弟”11歲大專畢業,就能説明“鷹爸”成功?

5、當代青年 | 郎朗:我和父親一起蒙羞的日子

圖片來源:網絡