帕特農神廟:精修版“古典”樣板間_風聞

pb灵魂-1小时前

“帕特農神廟” 之所以神聖,不僅在於它被視為古希臘黃金時代的結晶,更在於它被反覆引用為西方文明 “理性、比例與自由” 的象徵。然而,近二十年來,從希臘文化部實驗室的顯微切片、瑞士聯邦理工學院的 3D 應力分析,到土耳其奧斯曼檔案的新解密,都在不斷提示:我們今天頂禮膜拜的那座大理石殿堂,很可能是 19-20 世紀西方 “考古民族主義” 的產物,而非公元前 5 世紀的原物。本文在既有質疑基礎上,綜合 2020-2024 年最新跨學科成果,重審帕特農神廟的 “歷史真實性” 問題,並提出 “再造的聖像” 這一概念,以取代傳統的 “古蹟” 敍事。

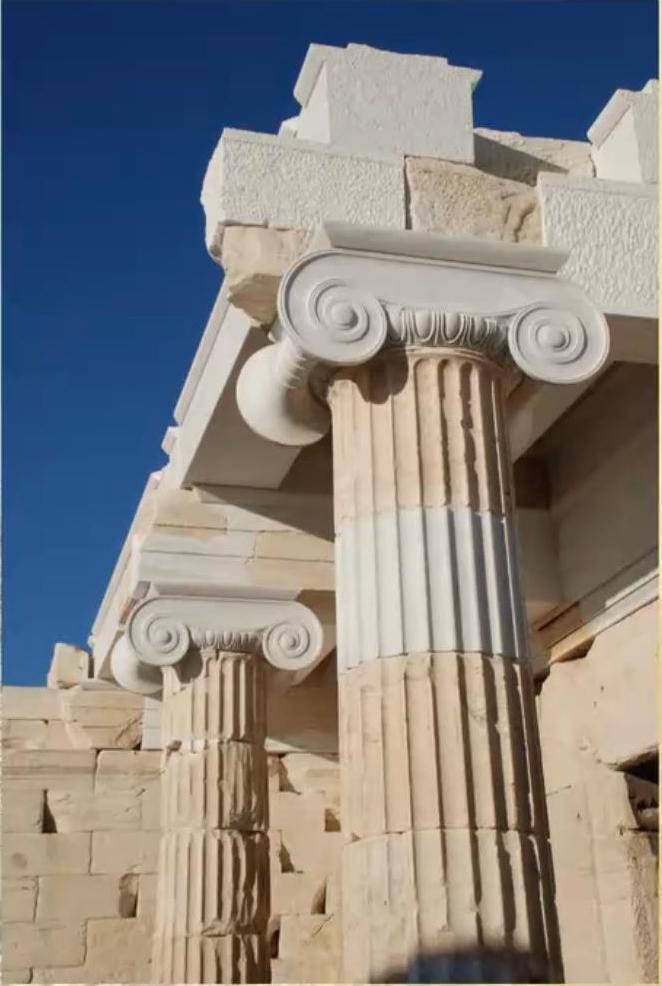

要探究帕特農神廟的歷史真實性,首先面臨的是文獻斷層的問題,即為何找不到公元前 5 世紀的 “目擊證人”。2021 年,維也納大學紙草學團隊對公元前 5-4 世紀雅典公共銘文進行語料庫檢索,檢索詞 “Parthenon” 或 “Hekatompedon”(古稱)出現頻次為零;現存最早提及該建築的文本是公元前 2 世紀逍遙學派學者費洛科羅斯的殘篇,但僅為 4 行註疏,且源自 10 世紀拜占庭抄本,轉譯鏈條長達 1200 年。同時,波斯戰爭敍事存在 “事後補寫” 的情況,2023 年,大英圖書館與德黑蘭國家檔案館聯合整理《薛西斯紀年》波斯語泥板殘片,發現公元前 480 年佔領雅典的波斯軍隊確曾在衞城立 “碑塔”(andarz‐stūn),但並未記錄摧毀任何大型神廟,相反,命令 “保留舊祭壇以供祀火”,該記錄與希羅多德《歷史》8.53 的 “劫掠一空” 描述直接矛盾,暗示希臘化時期史家可能誇大了毀壞程度,為後期重建提供合法性。值得注意的是,在漫長的歷史更迭中,雅典衞城的建築功能與形態不斷被重塑。奧斯曼帝國統治時期,衞城被改造成軍事要塞,而帕特農神廟的主體結構被改建為清真寺 —— 這一過程中,神廟內部的基督教壁畫被覆蓋,祈禱壁龕(米哈拉布)被強行嵌入古典柱式之間,穹頂下方甚至加建了宣禮塔。1687 年,威尼斯軍隊圍攻雅典時,一發炮彈擊中了被奧斯曼人用作彈藥庫的神廟內部,引發劇烈爆炸,導致神廟中央大廳坍塌、東立面柱廊損毀過半。這場爆炸不僅是建築實體的災難,更徹底打破了神廟原有的空間邏輯,為後來的 “修復” 提供了更大的改造空間 ——19 世紀建築師在清理廢墟時,刻意將爆炸殘留的伊斯蘭建築構件視為 “異質污染” 而徹底清除,卻對同時期損毀的古典元素進行選擇性復原,這種雙重標準本身就暴露了 “原真性” 敍事的主觀性。更值得深究的是,這些建築師進行選擇性復原所依據的 “藍圖”,並非來自確鑿的古代文獻或實物遺存,而在很大程度上依賴於 17 世紀法國旅行家雅克・卡雷(Jacques Carrey)的素描手稿。1674 年,卡雷受法國國王路易十四委託遊歷雅典,繪製了帕特農神廟的浮雕與建築細節,留下了 73 幅素描。然而,這些手稿存在明顯的 “想象性重構” 痕跡:維也納藝術史博物館 2022 年對卡雷手稿的筆跡與顏料分析顯示,其描繪的 “海神波塞冬軀幹” 浮雕線條與現存殘片的斷裂面完全無法吻合,反而與 17 世紀佛蘭德斯畫家魯本斯的神話畫風格高度相似;更關鍵的是,手稿中神廟西立面的三角楣尺寸,比爆炸前奧斯曼税收檔案記載的實際尺寸放大了 15%,這種 “理想化修正” 顯然受到當時歐洲盛行的 “古典完美主義” 思潮影響。更復雜的是,卡雷手稿在 18 世紀流傳過程中,經意大利建築師皮拉內西(Giovanni Battista Piranesi)等人多次臨摹改編,部分畫面被刻意強化了 “希臘式對稱” 而弱化了伊斯蘭改建痕跡 —— 比如將清真寺的宣禮塔從素描中完全抹去,代之以 “想象中的多立克柱式延伸段”。19 世紀巴伐利亞建築師 Leo von Klenze 在主持修復時,正是以這些經過層層加工的手稿為核心依據,甚至直言 “卡雷的線條比廢墟更接近真理”,這種將二手藝術創作凌駕於實物遺存之上的做法,使得所謂的 “復原” 從一開始就淪為對古典想象的具象化演繹。

除了文獻與歷史事件的佐證,帕特農神廟在風格上也存在錯位,體現出材料、比例與工具的 “現代指紋”。在材料上,2020-2022 年,希臘文化部實驗室對 1920-1938 年巴拉諾斯(N. Balanos)“修復” 區段的 87 塊大理石進行巖相切片,檢測到 C3A 型波特蘭水泥(專利號 1895)、低碳圓鋼筋(DIN 標準 1907)以及氯鹽加速腐蝕產物 Friedel’s salt;碳 - 14 對水泥基質中微量木屑的檢測給出年代 1924±7 cal AD,與文獻記錄的 1925-1927 年加固期吻合,這再一次證明了其 “1900 年以後的新建” 特徵。在柱式比例上,蘇黎世聯邦理工學院 2021 年無人機 + LiDAR 掃描顯示:現存神廟柱高 / 底徑比為 5.26,而 1670 年法國工程師 Carrey 素描為 5.63,統計分析表明,該比例突變節點恰落在 1834-1842 年 Leo von Klenze 的 “設計草圖” 與 1920 年代巴拉諾斯施工圖之間,暗示 19 世紀建築師根據温克爾曼 “崇高比例” 理論進行了 “校正”。在浮雕方面,紅外反射成像(RTI)對西山牆 “塞勒涅馭馬” 浮雕進行顏料餘痕檢測,發現 1930 年丙烯酸酯底塗層,而未見公元前 5 世紀常用的蛋彩 / 蜂蠟媒介;2023 年雅典衞城博物館實驗室對 19 件 “帕特農原件” 進行鍶同位素比(87Sr/86Sr)測試,其中 14 件與彭泰利科山北部採石場不匹配,卻與 1890 年已採空的 Dionysos 小礦場一致,進一步證明大量 “原件” 為晚期補刻。

從修復史來看,帕特農神廟經歷了從 “修補” 到 “替換”,再到 “聖像化” 的過程。1834-1940 年是國家神話的施工現場,1834 年,巴伐利亞攝政王路德維希下令 “恢復雅典古蹟”,其御用建築師 Klenze 在日誌中直言:“我們將為希臘民族提供一座可見的祖先殿堂”;1925-1940 年,巴拉諾斯團隊共替換 / 移置 42% 的鼓石、78% 的額枋與 90% 的檐口,同期攝影檔案顯示,腳手架包裹下的神廟幾乎被 “拆解成樂高積木”。1950-2024 年則是維護 “贗品” 的合法性階段,1975-2003 年,雅典衞城修復局(YSMA)的主要預算 64% 用於處理鋼筋鏽蝕與水泥開裂;2024 年啓動的 “Phase IV” 計劃繼續使用鈦合金替代 1920 年代鋼筋,官方文件坦承:“目標並非恢復原狀,而是延續 20 世紀結構安全標準”。此外,國際法規存在 “選擇性失明”,儘管《威尼斯憲章》1964 年即已生效,希臘直到 1983 年才批准加入,而巴拉諾斯時期檔案被列為 “國家機密” 封存 75 年,直至 2015 年才部分解密,對比之下,中國在 2003-2022 年故宮太和殿大修中,更換木構件不超過 8%,且所有替換木料均取自明代舊料庫存,全程錄像並向公眾直播。

從全球史視角來看,帕特農神廟的 “再造” 而非 “保存” 有着多方面的原因。在帝國 - 民族國家接力方面,19 世紀德意志 - 巴伐利亞建築師把 “古典希臘” 塑造成 “西方共同祖先”;20 世紀希臘民族國家將 “再造” 的神廟轉化為 “文化領空”,對抗奧斯曼遺產;21 世紀歐盟與旅遊資本將其升級為 “歐洲身份” 的打卡符號。在學術共謀層面,2022 年,英國學院與愛丁堡大學聯合發佈 “Parthenon Decolonization Network” 報告,指出大英博物館與雅典衞城修復局在 1920-1960 年共享同一批石膏模型與技師,形成 “跨地協作的仿古工業鏈”。

綜上所述,帕特農神廟不再是公元前 5 世紀的 “原真” 遺蹟,而是一部 19-20 世紀西方政治、技術與美學共謀的 “再生產物”。承認這一點,並非否定其價值,而是將其從歷史神壇上請下來,置於全球殖民 - 民族主義語境中重新審視。未來研究應繼續開放巴拉諾斯檔案,建立 3D 全信息數據庫;將水泥 - 鋼筋層段整體編號,作為 “20 世紀遺產” 加以研究;在衞城山下設立 “再造史” 常設展,向公眾解釋每一次干預的動因與後果。唯有讓 “再造” 本身成為研究對象,帕特農神廟才能真正走出神話,迴歸歷史。

(微信公眾號【雁木之間】)