超出西方偽史論者認知的視界_風聞

guan_17378026431328-3小时前

穿透歷史

——剝開馬克思主義的合理內核

作者:南宮氏

(一)

本文的緣起要追溯到2005年,在陝西曆史博物館舉辦了一場“古羅馬與古長安——東西方文明比較大展”【注1】,意大利諸文物機構與陝西諸文物機構的藏品前所未有地被一併呈現於相鄰空間。館方專家在展覽圖錄中感稱這是“每一位看到展覽者的人生幸事”,至少對於筆者個人來説,絕非虛言——該展覽當時在兩度參觀的筆者頭腦中構成了一次巨大的文化震撼,距今多年,其餘波還在盪漾,引發了本文將談到的種種思考。開門見山地説,這些文物給人造成的直觀印象就是古羅馬與同時代的古長安的差別就像前者是一個富商巨賈,後者是一個地主鄉紳,其對比極為鮮活強烈,反映出在社會總體的發展水平、國家經濟實力及所能運用的自然資源、物質生產和文化創造中的科學技術支撐等諸方面前者相對於後者完全不在一個層級上的巨大優勢(耳邊聽到參觀者們的議論都是“我們跟人家簡直沒法比”之類,而且要知道“我們”是在自己的主場,有多少就能拿出多少,而“人家”是不遠萬里,只帶來了173件文物;“我們”的多屬皇家貴胄的私器,還顯得灰頭土臉,而“人家”大量的都是面向全體公民的公共器物,如精美恢宏的大型雕塑作品和近代感極強的工程部件等等(並且應該不限於漢代,整個中國封建社會的任何一個時代斷面在這種比較下都不免相形見絀)。它就像一次罕見的天文觀測窗口,令人們洞見平常難以目擊到的顛覆性的歷史真相。僅僅通過文物圖片恐怕難以起到這種比較作用,因為圖片在內容的尺寸、色澤、質感等各方面帶有很大的欺騙性;兩地分別參觀恐怕也同樣難以起到這種比較作用,因為正如人們所可能體驗過的那樣,曾經看到的他者在此時的心象中免不了會模糊和失真。甚至可以設想,如果合展反過來是在羅馬乃至中、意雙方的任何一個其他城市舉辦,則這種比較效果恐怕也會大打折扣——人們會以為更多和更好的漢代文物並沒有被送去。

按“理”説羅馬帝國處於奴隸制社會,而同時代的中國處於封建社會,後者應該比前者先進才對,但實物顯示的怎麼恰恰相反呢。

這些年來,筆者有限的精力主要集中在語言學問題上,該展覽帶來的衝擊波只是不時頑強地在腦際閃現,到了後來才比較系統地嘗試求解,以了斷這多年來無法擺脱的執念。

人們很容易簡單地用當時的西方文明優於中國文明來解釋這一切。但它的原因又是什麼呢?進一步看,我們知道中國長期的封建社會其實普遍要比羅馬帝國之後歐洲中世紀的封建社會昌盛發達。而一個連環的問題是,歐洲中世紀封建社會的文明程度反而要普遍大大落後於古希臘羅馬的奴隸制社會(而根據馬克思主義教科書中的社會發展規律封建社會理應高於奴隸制社會才是,對於這一重大矛盾多少年來人們竟一直習而不察),直到文藝復興西歐一些地區正在準備跨進資本主義的門檻時才開始接續古希臘羅馬的文明發展水平。回顧一下,許多歷史著作(尤其是像蘇聯和中國這樣置經濟因素於首要地位的歷史著作)在敍述古希臘民主城邦的歷史時都會涉及到以下的鮮明特徵——工商業為主的經濟、市場化的農業、大量的海外殖民活動。要知道,雅典城邦從事工商業的人口數量被認為已經超過了從事農業的人口數量[1](儘管也有的書中不這樣看,但如吳於廑、齊世榮主編的《世界史》,至少也提到古希臘商品經濟的佔比有超過自然經濟之勢[2],且指出:“以雅典為代表的希臘社會經濟中商品經濟的比重較之其他古代社會為大……公元前5世紀時,像雅典這樣的城邦可説是以市場和商品經濟為一切生產活動的槓桿,不僅工商業完全是商品生產,農業中也以經濟作物為主,面向市場,反過來糧食卻又大部分依靠進口,也是通過市場。”[3]),而現代世界上的大多數國家都還沒有達到這一城市化水平。“公元前六到四世紀之間,”有西方經濟史學家給出這樣的評判,“雅典的經濟給人的印象是有些像十九世紀的歐洲,儘管須考慮到兩者時代上的差異”[4]。然而,古希臘羅馬不是普遍被認為是屬於奴隸制社會——一種理應比封建社會還要落後的社會嗎?在進一步探究這個所謂人類歷史發展階段中的奴隸制社會的時候,我們發現張廣志《論奴隸制的歷史地位》[5]一文提供瞭解決困惑的兩個關鍵環節。首先,該文有力地論述了除古希臘羅馬等地中海沿岸某些地區之外世界其他地區的歷史上並不存在真正意義上的奴隸制社會(而中國歷史上不存在奴隸制社會現更似已成為某種普遍的認識。世界上許多地區都曾存在過使用奴隸的現象,但這與真正意義上的奴隸制——即在社會生產中奴隸構成勞動力的主體——不能等量齊觀。並且,奴隸的使用與其説是一種一般的階級壓迫,不如説是建立在部族征服的基礎上)。該文同時更指出,奴隸制是與發達的工商業密切相關的(這其實也是我們從重視經濟因素的歷史著作上往往會觀察到的),下面拈出幾段該文作者就此所談到及引用到的觀點:“古典時期奴隸制高度繁榮階段的到來是伴隨着工商業的比較充分的發展出現的;而奴隸勞動使用的最典型、最集中的形式也表現在工商業方面……事實上,一個沒有發達工商業的國家,是不可能成為奴隸制國家的”;“奴隸制生產方式與商業資本,是彼此不能分離的”,“名副其實的奴隸社會,乃是具有發達的貨幣交換經濟的社會”。

由此而來我們形成了這樣一個看法——

世界古代歷史上只有希臘羅馬等地中海沿岸地區有着真正意義上的奴隸制,則奴隸制社會像越來越多的中國學者們已相信的那樣就不應被視為世界歷史進程的普遍環節,而奴隸制特與工商業密切相關,則奴隸制的存在就可被視為一個表層的現象,所謂奴隸制社會其深層的本質應該是一種原始的、早產的、雛形的工商業社會即資本主義社會(這種雛形的資本主義社會與封建社會中所謂的“資本主義萌芽”在概念上是不同的,前者是整個社會已經是工商業性質的了,只是因其早熟所以不很成熟,具體説就是許多東西無法跟上,這裏主要指的是產生工業革命的科學技術;後者則在整個社會中屬於局部和次要的成分,其發展能否令整個社會資本主義化並不能確定)。

於是,這就從理論層面印證了上文所説富商巨賈之於地主鄉紳的直觀感受。

於是,這也順帶解釋了何以古希臘的科學和理性哲學思想顯得不可思議地超前(以至於引起了今天一些不明就裏者對其真實性的質疑)——因為它建立在一個超前的經濟基礎之上。

由此可以看到,用馬克思式的唯物史觀分析上述展覽中暴露出的現象要比用從韋伯、斯賓格勒、湯因比到亨廷頓的那種文明類型的方法(筆者一開始並在相當一段時間裏就是習慣性地把上述展覽中的現象簡單地歸結為東西方文明的差異)科學而深刻得多。【注2】

在前人的重要著作中,我們看到能夠對我們的觀點提供支持,立場鮮明地指出古希臘羅馬社會為資本主義社會的是羅斯托夫採夫的《羅馬帝國社會經濟史》(尤為值得注意的是羅斯托夫採夫的考察是從實地文物考古着手,再結合文獻資料來展開。由此看來,從實物出發可能更容易對古典文明的工商業屬性形成明確的認識。當然,羅斯托夫採夫在這方面所見素材之豐富遠非我們在博物館所見驚鴻一瞥之所能比),書中指出:

“(羅馬帝國)從經濟上看,我們所見到的是一種資本主義經濟,這種資本主義與希臘化時期以前和希臘化期間存在於東方(前者當是指緋尼基諸城邦和雅典型古希臘城邦,後者是指作為亞歷山大帝國遺產的東地中海沿岸區域的希臘文化殖民地)的資本主義幾乎完全屬於同一類型。”[6]

“……在整個羅馬帝國裏創造了一個勢力強大、人數眾多的城市資產階級。這個階級成了帝國的領導力量。”[7]

“對城市資產階級上層的重要性決非誇大其詞。正是這個階層,它給帝國帶來了燦爛光輝的面貌;正是這個階層,它實際上統治着這個帝國。”[8]

“燦爛光輝”——對了,這也正是我們當時在博物館裏面對古羅馬文物時的總體感受。

然而,“燦爛光輝”只是這個帝國的一面,它的另一面呢?馬克思在談到資本主義時説:“資本來到世間,從頭到腳,每個毛孔都滴着血和骯髒的東西”[9],他説這番話的時候還沒有把更殘酷的奴隸制也考慮進去(我們記得,馬克思倒是稱頌古希臘是人類最美好的童年時代)。不人道地大規模使用奴隸的社會從文明的視角來看居然會“燦爛光輝”,這似乎矛盾得匪夷所思。但要知道,無論是自然界還是人類社會的進程都不能以道德的標準來框定——在所有的動物當中最受人類寵愛的動物如貓和狗都屬於食肉目,以其聰明、“通人性”、感情更加豐富之故;而人類本身的進化,人之所以進化為人也與食肉有莫大的關係。當今全球的人們趨之若鶩的英語正是昔日侵略並殖民他地最成功的民族的語言,而如今法語在全球範圍內的衰退只能怪相較之下法國人當年殖民的地方太少。總之一句話,人們不能用道德的尺度來衡量歷史,並且非道德論也是歷史唯物論的題中應有之義(同時這當然也絕不是説越殘酷就越能成功——自然界的豺狼虎豹現已瀕臨滅絕,人類歷史上的亞述、匈奴早已成為陳跡)。

事實上,奴隸制並不是一個能夠對古希臘羅馬社會加以概括的標籤——我們前面已經談到了其工商業屬性,而放在古代世界的背景下,該社會的一個突出的特點在於其在本邦公民內部所施行的民主的、或者至少遠較同時代其他社會更加民主的政治體制。

(二)

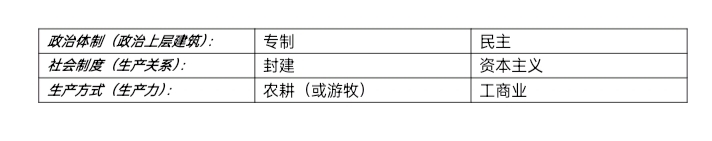

在把奴隸制社會歸為一種特殊的資本主義社會之後,我們發現,就人類文明史內已有的兩個能夠在相當長的歷史時期中(數百年乃至數千年)存在的社會形態——封建社會和(包括奴隸制的)資本主義社會——而言,歷史唯物論中生產力-生產關係-上層建築之間的關係便可以獲得科學公式般的精準對應—— 這是本應存在於歷史唯物論內在邏輯之中而以往卻未見被揭示出來的系統一致性——既然生產力決定生產關係,則原則上特定的生產關係必定要對應特定層級的生產力,否則就談不上“決定”;而屬於上層建築的政治體制原則上也與特定的生產關係以及特定層級的生產力存在對應關係。可以把這稱為社會形態三大層面——生產方式(生產力)、社會制度(生產關係)、政治體制(政治上層建築)——的基本對應原則。只有確立了這一原則,歷史唯物論的嚴謹性和科學性才能清晰地顯現出來。需要強調的是,這裏的對應是基本對應,在最初產生時間上相關各層面不可能是同步的,率先出現的顯然只能是最下面一層,上面兩層的出現會滯後於與之對應的生產方式。

這是本應存在於歷史唯物論內在邏輯之中而以往卻未見被揭示出來的系統一致性——既然生產力決定生產關係,則原則上特定的生產關係必定要對應特定層級的生產力,否則就談不上“決定”;而屬於上層建築的政治體制原則上也與特定的生產關係以及特定層級的生產力存在對應關係。可以把這稱為社會形態三大層面——生產方式(生產力)、社會制度(生產關係)、政治體制(政治上層建築)——的基本對應原則。只有確立了這一原則,歷史唯物論的嚴謹性和科學性才能清晰地顯現出來。需要強調的是,這裏的對應是基本對應,在最初產生時間上相關各層面不可能是同步的,率先出現的顯然只能是最下面一層,上面兩層的出現會滯後於與之對應的生產方式。

下面就其中的用語作一個説明:一、作為一個馬克思主義術語,“生產方式”曾被用得比較遊移,不過通常多兼指生產力與生產關係,在這裏我們用來指特定層級的生產力。對於“生產力”這一概念如果不這樣加以進一步的框定就容易造成誤解,比如以為它可以指一個經濟體的總產值(如果是這樣的話那麼一個工商業小國的總產值有可能還不如一個農業大國的總產值)。因此我們移用“生產方式”這樣一個術語,在我們這裏它實質上與馬克思所説的生產力是同一個意思,只是問題在於自馬克思以來人們以往似乎並沒有把此“生產力”一語定義得十分清晰。二、“上層建築”這一概念的外延太大,這裏僅取其與生產方式和生產關係銜接最密切的政治層面,具體説就是政治體制(政治體制應該與上層建築的其他領域有所切分,因為在與生產方式和生產關係的銜接上它們具有非常不同的性質,比如文學藝術,就不能認為資本主義時代的作品都比封建時代的作品更高級;還有法律,像英國中世紀的法律體系到今天還可以沿用)。

在上述範疇中,生產方式和政治體制的內容是相對較為明晰的——農業的與工商業的、專制的與民主的,所有這些都有比較客觀的判別標準,從名稱上看也直截了當;而生產關係則比較複雜,像“封建社會”的本義用於中世紀歐洲之外的大量地區顯然往往並不確切,而即使在歐洲中世紀這一社會的生產關係其最根本的方面也並非“封建(feudal)”一詞所表示的那種大領主對小領主的關係,而應是領主對農奴的關係。但由於該詞的使用在即有話語體系中已經根深蒂固,且似乎還沒有更好的替代者,我們就加以沿用並將“封建”再賦予一個額外的意義——地主與農民的租佃關係。鑑於生產關係這一概念的複雜性,由於我們已經有了社會形態三大層面的基本對應原則,在對社會形態的性質進行分析時依據生產方式和政治體制這兩項就可以形成一個大致完整的判斷。並且,在廢棄了奴隸制社會這樣一個稱謂之後,如果説把古希臘羅馬社會稱為早產的資本主義社會還是令人感到不大習慣的話,那麼把它們稱為上古工商業社會相信對於歷史學家們來説不會造成什麼違和感。至於其政治體制,也許有人會質疑:都説古希臘城邦實行民主制度,然而它們給奴隸們民主了嗎?這種民主難道是真的民主嗎?我們説如果要這樣問的話,那麼同樣的質疑也可以指向殖民時代的英國,然而我們不能因為英國奴役印度人就質疑英國本國民主的有效性;古希臘也是一樣,其奴隸制從根本上説是針對外族人的(這一點經過梭倫改革就更加明晰了),而民主則是對內的,我們不能就此而斷言古希臘的民主對於本城邦公民來説不是真正意義上的民主。至於古羅馬,其奴隸制也同樣是建立在對外族人征服和壓迫的基礎上;當然,其對內的民主因素相較古希臘則顯得遜色,但即使這樣,並且即使到了帝國時代,羅馬公民所享有的權利還是與封建社會的臣民不可同日而語。

可以看到,和通常的史學認知一樣,我們把古希臘(雅典式)社會和古羅馬社會視為同質的社會。但兩者還是有一定的區別,即較之前者,後者的農業成分偏大,且越來越大(隨着被征服區域的擴大)。顯然,我們認為這就是後者的民主程度不如前者的原因。

農業的生產方式-封建的生產關係-專制的政治體制;工商業的生產方式-資本主義的生產關係-民主的政治體制——這兩組對應結構構成兩大類社會形態,在這兩大類社會形態之間會存在一些過渡性質的社會形態,放在當代世界人們通常把處在這種社會形態下的國家叫“發展中國家”,儘管其中有許多國家給人的印象是似乎並沒有怎麼發展。的確有過渡成功的,當代一個突出的例子是韓國,社會形態的三個層面都已經轉型、理順了;另一方面可能有大量國家會長期定格在某種中間狀態。這類中間狀態並不是一種乃至多種新的社會形態。這裏最硬性的判斷指標是生產方式——如果沒有新的生產方式的產生,就不能説有了新的、獨立於農業或工商業社會之外的社會形態。人們可以看到,這種中間狀態下的政治體制有一個典型的特點,那就是其專制普遍不再是封建時代的君主專制,但畢竟還是專制而非民主,這正反映了其中間狀態的處境。由於特殊的歷史原因,中間狀態下以農業生產方式為主的社會也會反常地有民主的政治體制,如印度。但由此也可看到政治體制作為上層建築並不一定會對生產力造成強大的、促進式的反作用(與之形成對照的是韓國的現代化基本上是在獨裁的政治體制下完成的)。

當然,還有蘇聯式的“社會主義社會”。判斷它是不是一種新的社會形態,其標準依然只能是生產方式。這種社會在歷史上曇花一現,顯然它並不是基於新的生產方式,也沒有創生出新的生產方式,而實質上只是在追趕——而且是片面地追趕——即有的先進生產方式。蘇聯為什麼崩潰,而且是自我選擇性的主動崩潰?事後人們有各種各樣的分析,但有一條可能是非常根本的原因,那就是蘇聯官方所聲稱信奉並不可避免地影響蘇聯人思維的馬克思主義,其歷史唯物論的一個引申的潛在指向就是哪種生產關係更能夠使生產力得到發展就是更好的生產關係。這也就是説,蘇聯社會主義的終結是歷史唯物論內在邏輯的必然結果,蘇聯人對此無法拒絕(我們這裏將“社會主義社會”置於引號中,第一是要表明它不是一個有着新的生產方式的真正的全新社會形態;第二是因為它存在着不同於社會主義這個詞原本意義的特徵,主要就是普遍缺乏政治民主和社會自由;第三是因為社會主義並不是這種“社會主義社會”所獨有,其許多方面在當代的發達資本主義國家也有很好甚至更好的體現)。我們看到多數自以為從馬克思主義的立場分析蘇聯崩潰的人恰恰違背了馬克思主義最基本的原則,他們總是從上層建築找原因,而不是抓住生產力這個最決定性的因素。

一個廣為人知的細節是,馬克思晚年説自己不是一個馬克思主義者——不管他説這番話的背景是什麼,事實上人們看到有兩個相互矛盾的馬克思,一個是階級鬥爭、“造反有理”的馬克思,一個是生產力決定論的馬克思。不妨可以這麼説:前一個馬克思建立了蘇聯,後一個馬克思推翻了蘇聯。如果放棄了前者(國內的或國際的,真實的或臆想的階級鬥爭),“社會主義社會”就維持不下去(所以要“年年講、月月講、天天講”),但無論如何生產力決定論還是笑到了最後,也就是説在歷史的進程中後一個馬克思會戰勝前一個馬克思。

隨着工業機器人的全面使用,未來產業工人必將趨於極度萎縮,從而產業工人作為一個階級——即通常所説的工人階級——必將趨於滅亡(正像農民作為一個階級在今天的發達國家中已經滅亡了一樣),而且從目前的趨勢看這一天似乎也並不太遙遠了,被標榜為工人階級領導的“社會主義社會”未來恐怕也沒有希望重演。於是馬克思所看重的工人階級正是被他所看重的最具革命性的歷史因素——生產力——“革命”掉的,而這之後“剝削”機器人的資本家應該仍會繼續存在。至於資本家會不會最終滅亡,抑或在“剝削”機器人的基礎上全民都將成為某種意義上的資本家(比如通過某種股份持有機制等等),這一切就只有留待未來的歷史去解答了。不過一個簡單的邏輯是:當全民都成為了資本家(真正的全民所有制),則資本家就不再作為一個階級而存在了。

隨着人類歷史進程的延伸中不同社會形態的交流碰撞,社會思潮與社會現實的共振,上層建築可以改變生產關係、生產關係可以改變生產方式,這就是“反作用”。注意這裏用的詞是“可以”,也就是説並非一定如此——比如近代俄國、日本就是通過上層建築撬動生產關係、生產關係撬動生產方式的變革從而躋身世界強國之列,但近代世界許多其他的廣大地區卻缺乏這種傳感。因此經濟決定論的第一推動式的大判斷依然是正確的,並且無論是彼得大帝還是明治維新人士,他們改革的主要出發點還是追求國家經濟方面的富強而非上層建築方面的民主(歷史上任何一個後發國家的社會改革其首要的最終目標都是物質上的,而不是像政治民主、道德高尚、文學繁榮這樣一些上層建築的內容),改革雖然出自他們的意識,但這種意識是被外部世界的物質存在所激發的,是間接地建立在先進國家的生產方式之上的。我們再不妨假設如果世界上的民主國家都是印度這樣生產力落後的經濟體,那麼蘇聯會自我毀滅去投向這種民主嗎?由此可見,儘管社會變革會由上層建築的領域發動,但其深層動因還在經濟方面。

我們已經看到,典型的、成熟的農業社會必然有專制的政治體制,典型的、成熟的工商業社會必然有民主的政治體制。只是在那些過渡階段的社會中才會有兩者之間的錯位,可以把這種狀況稱為社會形態的扭曲結構,而這種扭曲是原有常規的社會形態結構關係遭受作為強大外力存在的新的社會形態急劇牽扯的結果,並且這種扭曲可以維持相當長的時期,但在大的時間尺度下不可能一直維持,社會形態的結構關係終將會被理順。脱離農業生產方式不久的工商業社會可以暫時(可以是上百年)沒有民主,但不可能長久沒有,否則它就不可能健康正常地持續發展。

對於有潛力的(這種潛力主要存在於作為生產力的主體的人——實際上也就是國民——的集體素質中,而這種集體素質——可以把它稱為“國民性”——的形成又來自於族羣以往長期的作為客觀存在的集體經歷)後發國家來説,一個比較集權的政治體制在開始階段往往能夠使得經濟得到更有效率的超常規的快速發展,如歷史上的德國、日本、蘇聯都是這樣——對於這種非盎格魯撒克遜大國(它們不可能複製英國的社會傳統)來説這甚至可以説是一條必由之路。

回到上面那個公式,如果其中的對應關係是可靠的話,該公式完全可以被用來初步預測人類社會的未來發展,其結果也應該是可靠的。注意:這種預測在我們的操作中是純技術性的、推導式的、“冷血的”,不帶任何主觀引導的成分,它甚至可以被視為是一種智力解題(儘管它所涉及的是一個重大而嚴肅的問題)。

弗朗西斯·福山斷言西方現行的自由民主制度是歷史的終結[10],也就是説資本主義是人類社會發展的最終境界。那麼他的這一引起廣泛關注的主張是否值得信服?與他的黑格爾式的操作相反,我們首先還是從生產方式的層面來進行觀察,因為我們相信歷史的進程和麪貌歸根到底是由生產方式決定的。很容易想到現在已經形成趨勢的工業機器人等人工智能產品能否產生出一種全新的生產方式?恐怕還不能,因為那還是工業生產方式的延伸。然而只要人類還存在,科學技術的進步應該是沒有止境的。事實表明,科學技術作為一種生產力因素是推動人類社會前進的根本性的客觀動力(主觀動力:人類的生存需求以及更高的慾望。不過它難以顯化和衡量,不適於作為歷史科學研究的指標和對象。事實上,地球上第一塊石頭被打磨成工具便意味着歷史上第一項技術的出現,同時也標誌着人類的誕生),於是革命性的科技應用也是人類歷史分期的重要標誌,從人類學會製造和使用石器從而進入石器時代到馴化野生植物從而進入農耕時代到發明蒸汽機從而進入大工業時代都是如此。除非科技進步終止了,否則就沒有理由認定某種生產方式會在歷史上定格。如果僅從現在已露端倪的科技前景考慮的話我們更願意相信人腦芯片的植入以及計算機與人腦之間發生物理聯接的信息技術(可以設想它甚至可以導致人腦與人腦之間的某種物理聯接,就像一台台電腦聯成互聯網那樣——當然要在不妨害個人的隱私和自由意志的前提下)很可能會將一個現在不可思議的未來帶給人類社會。這樣我們的公式中生產方式的一項就會有了一個可能的補進者——不妨把它稱為“智能信息社會”。再看上層建築的層面,無論是專制還是通常意義上的民主,都是政府的實現形式。而如果隨着生產方式的演進,政府都消失了,那才是公民權力的最高境界。我們這樣説並不意味着我們信奉什麼無政府主義,事實上我們只是在替那個公式設想一個“比民主更民主”的上層建築的時候才找出這樣一個我們對之毫無感覺但卻可能是唯一的選項。同時,這也會為我們這個公式的應用劃上一個自洽性很強的句號——一方面,到了這一步上層建築中政治體制升級的可能性應該已臻於極致(並且這顯然比福山心目中作為歷史終極狀態的現有的自由民主更為“終極”);而另一方面,在生產方式的層面,裝備有“外掛”的人腦應該在事實上開始將那時的人類變得與今天的人類有所不同(而今天的人類與一萬年前的人類卻沒有什麼不同),上述關於人類文明史的公式我們認為就將在後人類文明時代的繼續發展和演變中失去作用。

以上這些都表明福山的歷史觀從其依據到其結論都是成問題的。

那麼我們這樣一個由歷史唯物論推導出來的人類前景與歷史唯物論的提出者馬克思和恩格斯所預言的未來社會(共產主義社會)在表現上可能會有什麼區別呢?

首先它不是經由無產階級革命達成的,而是以徹底的歷史唯物論的邏輯由生產力的基礎性和決定性作用達成的;並且它將是一個個人主義(不帶任何貶義)的而非集體主義的社會——這一點我們比較現在世界上發達國家與落後國家的相關社會結構即可推知;它不會是一個各取所需的社會——即使生產力的水平到那時完全可以保障基本生活資料充足且公平地供給到每一個社會成員,但人的需求和慾望是無限的,再發達的社會都無法達成所有成員對基本生活資料之外的所有需求和慾望的完全滿足;人類生產力最大的規定因素是地球乃至外太空的自然條件(也包括人類自身的生理狀況),如果自然條件出現人類無法抗拒的關鍵性逆轉,則人類社會的演化就要循另外的軌跡——未來不會像被某些人宗教式遐想的共產主義社會那樣,從此人類就將永遠過上無限美好的幸福生活。然而這樣一個未來社會與預言中的共產主義社會也會有共同之處,最根本的一點在於作為生產力極大進步的結果,物質上極大豐富;由於基本生活資料的充足而公平的保障,社會成員的私有財產意識會大大淡化;婚姻和家庭關係會趨向於解體,或者至少會變得比現在鬆散得多(不過這將是個人主義化而非集體主義化的結果);多數社會成員的閒暇時間趨於極限大,這之中並藴含着無可估量的自主創造力;政府乃至國家不復存在。如果説這裏有什麼看起來像是某種歷史目的性的東西,那麼這種目的性的機制不是產生於別處,而是產生於人類對物質和精神滿足最大化的追求、對生理和心理舒適最大化的追求以及對社會公平最大化的追求——但尤其不要忘記這是在自然與社會環境的強大制約下進行的,是一種夾縫中的追求。

馬克思所揭示的生產力的發展可以帶來相應積極的社會變化和人類生存條件改善的圖景已被證明是正確的,他之前還沒有什麼人做出過這種創見;但他所設想的未來社會的實現必須經由工人階級奪取國家政權、實行無產階級專政並消滅資產階級的步驟卻要落空——被資本主義所釋放出來的生產力其進步性和革命性比他估計的還要大得多。這個問題從另一個角度切入:工人階級不可能消滅資產階級從而終結資本主義社會,正如歷史上農民階級不可能消滅地主階級從而終結封建社會一樣。

作為此段的一個結語,在我們現有的認識範圍內,這裏試將體現社會形態各層面基本對應原則的公式向着前文明時代和後文明時代作一推展—— 就今天人們現有的知識視野來説,前文明時代的生產方式完全可以被確定,而就其社會制度也不會存在太大的爭議,至於與之相對應的“政治體制”,卻還是霧裏看花(學者們就連對於當時是一種母系社會還是父系社會這一似乎不乏線索的問題也缺乏共識),但不妨設想它相對接近於後世家族內部的機制,而頻繁征戰狀態下大的族羣內部又會形成一種許多史學家所稱的“軍事民主制”。在另一端的後文明時代,就我們所能設想到的前景,令該時代得以出現的、不同於以往的全新的生產方式的產生和確立是必然的、完全不成問題的,該欄中的問號只是就其無法過於肯定的具體內容而言;相關的社會制度一欄暫大而化之地標為“後資本主義”,其似顯空洞並不是缺乏內涵,恰恰相反,是它的內涵可能過於豐富而難以簡單概括——它可能的基本情況我們在前面已有描述,如果強以名之的話,或許也可以稍嫌囉嗦地把它稱為“(生產力超高度發達基礎上的)人類平等自由社會”,儘管絕對和完全的人類平等自由永遠無法達到;至於與之相對應的政治體制,一種“比民主更民主”的,或者説一種有序的、積極的無政府境界是我們的想象力所能達到的極致的和唯一的選項。

就今天人們現有的知識視野來説,前文明時代的生產方式完全可以被確定,而就其社會制度也不會存在太大的爭議,至於與之相對應的“政治體制”,卻還是霧裏看花(學者們就連對於當時是一種母系社會還是父系社會這一似乎不乏線索的問題也缺乏共識),但不妨設想它相對接近於後世家族內部的機制,而頻繁征戰狀態下大的族羣內部又會形成一種許多史學家所稱的“軍事民主制”。在另一端的後文明時代,就我們所能設想到的前景,令該時代得以出現的、不同於以往的全新的生產方式的產生和確立是必然的、完全不成問題的,該欄中的問號只是就其無法過於肯定的具體內容而言;相關的社會制度一欄暫大而化之地標為“後資本主義”,其似顯空洞並不是缺乏內涵,恰恰相反,是它的內涵可能過於豐富而難以簡單概括——它可能的基本情況我們在前面已有描述,如果強以名之的話,或許也可以稍嫌囉嗦地把它稱為“(生產力超高度發達基礎上的)人類平等自由社會”,儘管絕對和完全的人類平等自由永遠無法達到;至於與之相對應的政治體制,一種“比民主更民主”的,或者説一種有序的、積極的無政府境界是我們的想象力所能達到的極致的和唯一的選項。

正是因為這種極致和唯一,這個表再往後似乎就無法在其基本邏輯上加以推展了;此外,就另一端的前文明時代顯然也無法以表中的邏輯再往前推展。這是否意味着這個表涵蓋範圍之內的人類屬於同一種社會學意義上的人類,而這個表涵蓋範圍之外的人類——不管是之前還是之後——也許就不是我們這種社會學意義上的人類了?

事實上,包括人類在內的整個靈長類不過是一種在與自然界的長期磨合中某項器官不同程度地特異化了的動物(器官特異化的動物還可以例舉出來的有大象——鼻子、長頸鹿——脖子、兔子——耳朵)。人類較之於其他動物的“幸運”在於其那項極大程度特異化了的器官偏偏是——大腦。當史上第一塊石頭被打磨以作為手的延伸的那一刻應該説人類就正式從猿類脱穎而出了;那麼是不是也可以説當未來第一塊芯片(之類的東西)被植入大腦以作為其延伸的那一刻就將宣告“超人類”的誕生呢?

也許扯得有點遠了——再往後幾個地質年代的跨度可能還會見證自然界為一切生物包括人類所規定的在未來遙遠的歷史深處不可避免的滅亡——宇宙間沒有什麼狀態和階段是永恆的,不管人們如何一廂情願。

就係統性而論,上面這個表實際上可被視為一種呈現結構和填補結構空檔的努力,尤其是在該表最後一列對未來——它也許是在數百年乃至數千年之後——的預構上,例如如果你設想未來在生產方式層面一定會有迥然不同於今天的發展結果,那麼你就一定要設想它的上面必然會出現嶄新的社會制度與政治體制;同樣,如果你相信未來會有其程度令人們今天無法想象的自由、平等、民主的社會制度與政治體制的降臨,那麼你就不能不確信它們必然要有一個不同於以往的極為先進的生產方式的作為基礎的支撐。當然,會有許多人——在西方主要是那些認為歷史發展不存在什麼客觀規律的歷史學家、在中國則是斯大林式社會發展五階段論的遵奉者——不認可這種對歷史的結構化視角,然而我們卻堅信這種嚴謹的結構中所內在的貫穿歷史的科學性。

就對於未來的展望而言,當然上表撇開了諸如國家之間的矛盾衝突乃至可能的戰爭、發達國家與落後國家的差距、可能的長時段技術進步瓶頸所導致的經濟-社會發展危機等等具體和顯而易見的問題,因為所有這些問題與該表所揭示的歷史規律相比固然有所關聯,卻並不在一個層次和尺度上。這些問題未來仍然會嚴重地擺在人類面前,正如它們在過去的歷史上都曾頻繁地出現,卻都未能阻止宏觀歷史演進的步伐。

【注1】2005年陝西曆史博物館“古羅馬與古長安——東西方文明比較大展”,展覽主辦:陝西曆史博物館、意大利文化活動和遺產部考古總局,展覽後援:中國文化部、財政部、國家文物局等。人們能夠發現,參觀這樣性質的較有規模和代表性的合展遠較兩地分別參觀更能夠引發強烈的視覺和思維衝擊。此外,倘這類展覽換在任何其他城市舉辦也未必會有如此的效果,因為人們總會以為中方的相關藏品多在西安,而在它處參展的缺乏代表性。

參考文獻

[1]史仲文 胡曉林主編.新編世界經濟史·世界古代中期經濟史.北京:中國國際廣播出版社,1996. 第33頁

[2]吳於廑 齊世榮主編.世界史·古代史編(上卷) . 北京:高等教育出版社,1994. 第267頁

[3]同上,第266頁

[4]L. S. Stavrianos. The World to 1500: A Global History. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970. p.111

[5]張廣志.論奴隸制的歷史地位.四川大學學報(哲學社會科學版),1980. 第2、3期

[6]M.羅斯托夫採夫.羅馬帝國社會經濟史.北京:商務印書館,1985. 第60頁

[7]同上,第155頁

[8]同上,第270頁

[9]卡爾·馬克思.資本論(第一卷).北京:人民出版社,2004. 第871頁

[10]Francis Fukuyama. The End of History?. The National Interest, Summer 1989.