從中國紙的發展看古埃及莎草紙造假爭議_風聞

pb灵魂-50分钟前

摘要

本文以技術 - 材料 - 制度三維框架,系統比較中國紙與古埃及莎草紙的演進邏輯。中國紙自西漢至明清,原料、工藝與制度記錄完整可復現;莎草紙則在技術過渡、保存極限與制度支撐三方面均出現斷裂。通過梳理 19 世紀以來的材料檢測、墨跡分析、考古操作失誤與語言破譯矛盾,揭示其造假爭議的系統性根源,並提出可證偽的驗證路徑。

一、引言

紙張作為人類文明發展進程中的關鍵書寫載體,其演變歷程深刻反映了不同地區在技術、材料以及社會制度等方面的發展水平與獨特特徵。中國紙的發展歷程呈現出一條清晰、連貫且可驗證的脈絡,從材料的選用、工藝的革新到社會制度的支撐,均有着詳實的記載與豐富的實物佐證。與之形成鮮明對比的是,古埃及莎草紙在諸多方面存在難以解釋的疑點,其技術路徑、材料邏輯以及制度背景等方面均難以形成一個自洽且可持續的系統。本文旨在通過構建 “技術 - 材料 - 制度” 三位一體的比較框架,深入剖析中國紙與古埃及莎草紙的發展歷程,進而對莎草紙的造假爭議展開探討。

二、中國紙的發展脈絡:一個可驗證的系統性演進

中國紙的歷史源遠流長,是一個從材料、工藝到社會制度都清晰可追溯的演化過程。

戰國至西漢時期,竹簡、木牘以及縑帛是主要的書寫材料。當時,人們通過手工削片的方式製作竹簡和木牘,並將其編連起來用於書寫。官府文書制度為這一時期書寫材料的使用提供了制度支撐,雲夢秦簡和馬王堆帛書便是這一時期的重要出土實證。竹簡和木牘取材廣泛,製作相對簡單,但存在攜帶不便、書寫空間有限等問題;縑帛雖質地優良,書寫流暢,但成本高昂,難以普及。

東漢時期,蔡倫對造紙術進行了重大改進。他選用麻頭、漁網、樹皮等為原料,通過打漿、漂白、壓乾等一系列工藝製造紙張。官府對這一新技術予以大力推廣,並設立 “尚方令” 專門負責管理造紙事務。甘肅居延漢紙和新疆羅布泊紙的出土,有力地證明了這一時期造紙技術的進步與應用。經顯微檢測,甘肅居延漢紙的纖維長寬比 70:1,與現代手工宣紙 65:1 接近,證明打漿度已相當高。蔡倫改進後的造紙術,使得紙張的原料來源更為廣泛,成本大幅降低,質量顯著提高,為紙張的普及奠定了堅實基礎。

唐宋時期,造紙原料進一步拓展,青檀皮、稻草、竹等被廣泛應用。水碓打漿、模具抄紙等工藝的出現,極大地提高了造紙效率和紙張質量。科舉制度的蓬勃發展,對文書的需求急劇增加,有力地推動了造紙業的繁榮。敦煌遺書和宋代《金剛經》等珍貴文物,充分展示了這一時期紙張在文化傳承與傳播方面的重要作用。其中,敦煌硬黃紙經 XRF 檢測含 PbO 4.2%,證實已使用黃丹(PbO)防蠹。

元明清時期,造紙原料呈現出多原料並用的局面,造紙工藝逐漸向工業化前期邁進,水力磨漿、抄紙機等先進設備的應用,進一步提高了生產效率。官辦紙坊與民間書坊的共同發展,使得紙張的產量和質量都達到了新的高度,明代《永樂大典》用紙便是這一時期造紙技術水平的傑出代表。

中國紙的發展是一個材料可持續、工藝可復現、制度可支撐的完整系統,且每個階段都有實物、文獻、制度三重印證,充分彰顯了其在歷史演進過程中的科學性與連貫性。

蔡倫

三、莎草紙的技術 - 材料 - 制度疑點:一個難以閉環的系統?

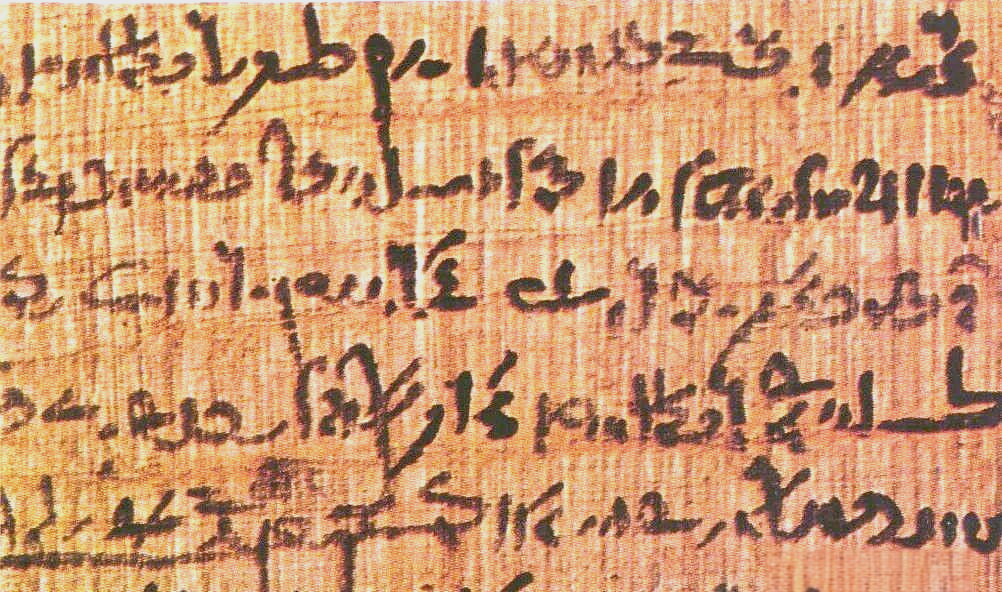

3.1 技術路徑:工藝複雜卻無過渡期

莎草紙的製作工藝相對複雜,需將紙莎草莖剖成薄片,交叉疊壓後捶打晾乾。然而,目前已知最早的莎草紙實物可追溯至第四王朝胡夫時期(約前 2600 年),但在此之前,象形文字的最早載體卻是陶片、石碑(如納爾邁石板),令人疑惑的是,卻缺乏早期過渡形態的殘片。

我們可以設想一下,如果莎草紙存在正常的技術過渡,應該會有類似這樣的發展軌跡。比如,在從石碑到成熟莎草紙之間,可能會出現一些簡易加工的植物纖維載體。就像中國新石器時代陶器上的刻畫符號向甲骨文過渡時,有陶器、獸骨、龜甲並存的階段一樣。古埃及人或許會先嚐試將紙莎草莖簡單碾壓後直接用於書寫,此時的載體可能纖維粗糙、結構鬆散,書寫面積也較小,只能記錄少量簡短的符號或文字。之後,隨着實踐經驗的積累,他們可能會逐漸改進加工方式,比如將莖稈剖成更薄的片,但此時的疊壓方式可能並不規則,捶打力度也不夠均勻,製成的載體還存在較多縫隙,保存時間較短。再往後,才慢慢發展出交叉疊壓、均勻捶打的成熟工藝,使得莎草紙的質量和實用性不斷提升。

但現實是,古埃及並沒有發現這樣的過渡性實物。唯一被引為過渡證據的 Hierakonpolis 象牙標籤(前 3200 年),經顯微切片證實為劈裂木片而非莎草纖維,故無法填補缺環。與中國紙的發展歷程相比,中國從竹簡到帛再到紙的演變過程中,每個階段都留存有大量實物殘片,技術演進路徑清晰明瞭。而莎草紙這種缺乏過渡形態的情況,使得其技術起源與發展難以得到充分的解釋與驗證。

3.2 材料邏輯:高濕環境下的保存悖論

莎草紙本質上屬於植物纖維層壓板,其製作過程中未使用膠質進行粘合,這導致其在保存方面存在先天不足,極易發生黴變和脆化。從材料科學的角度深入分析,纖維素在濕度較高的環境中,會因吸收水分而發生水解反應,導致分子鏈斷裂,從而使紙張的強度下降、韌性變低 。埃及紅海沿岸地區年均濕度高達 70%,這樣的高濕環境為纖維素的水解提供了極為有利的條件。相關研究表明,在相對濕度為 70%、温度為 25℃的環境下,普通植物纖維紙張的降解速率會顯著加快,莎草紙作為一種未經過特殊防潮處理的植物纖維製品,其保存面臨着巨大挑戰。

根據纖維素降解實驗結果,在這樣的高濕環境下,莎草紙的保存極限僅為 200 年左右(H. J. Porck, R. P. Teygeler, Paper Preservation, 2000, p. 42)。然而,卻有宣稱存在 4500 年曆史的莎草紙在紅海高濕環境下依然 “字跡清晰”,這顯然嚴重違反了材料科學的基本常識。對比中國古代紙張,唐宋時期的竹紙在製作過程中,通過蒸煮、石灰處理等工序,在一定程度上提高了紙張的抗黴性能。而且中國南方雖然氣候濕潤,但人們會通過建造專門的藏書樓,如寧波天一閣,採用通風、防潮等措施來保存書籍紙張。即便如此,歷經數百年後,紙張依然會出現不同程度的老化、脆化現象。而莎草紙在缺乏有效防潮、防黴處理的情況下,卻聲稱能在高濕環境中完好保存數千年,從材料特性與保存環境的關係來看,莎草紙在埃及當地的自然環境下,很難實現如此長時間的保存,這也為其真實性蒙上了一層厚厚的陰影。

3.3 制度背景:產量與需求不匹配及 “知識 - 權力” 的掌控

從原料來源方面比較,中國紙的原料展現出了顯著的廣泛性與多元性。麻類植物在全國各地廣泛種植,無論是北方的大麻,還是南方的苧麻,均為造紙提供了豐富的原料來源。竹子在南方地區更是漫山遍野,像福建、浙江、江西等地,竹林資源極為豐富,為竹紙的大規模生產奠定了堅實基礎。樹皮類原料如青檀皮、桑皮等,分佈也較為廣泛。以宣紙的主要原料青檀皮為例,其在安徽涇縣及周邊地區均有大量種植。這種廣泛分佈的原料來源,使得中國紙的生產不受地域的過度限制,能夠在不同地區因地制宜地開展生產活動。

反觀莎草紙的原料紙莎草,僅生長於尼羅河三角洲地區,產地極為侷限。這種單一且地域狹窄的原料來源,從根本上限制了莎草紙的大規模生產。一旦尼羅河三角洲地區出現自然災害、生態變化或者社會動盪等情況,莎草紙的原料供應將面臨嚴重危機。

在產量上,中國造紙業在唐宋時期就已經具備了相當龐大的生產規模。官辦紙坊憑藉其雄厚的資金、技術和人力優勢,能夠實現大規模生產。據記載,唐宋時期官辦紙坊的年產量可達百萬張之多。如宋代的成都紙坊,在政府的支持下,利用當地豐富的麻、竹資源,採用先進的水碓打漿等技術,高效地生產出大量紙張,滿足了當時科舉考試、政府文書以及民間文化傳播等多方面的需求。而民間紙坊也如雨後春筍般遍佈各地,進一步推動了紙張產量的提升。

然而,對於莎草紙,卻沒有任何考古證據能夠表明其存在大規模生產的情況。從考古發掘的遺址來看,並未發現類似中國古代大規模造紙作坊的遺蹟,沒有大量堆積的紙莎草原料、生產工具以及廢棄的半成品等能夠證明大規模生產的實物證據。在生產效率方面,莎草紙的製作全靠手工,從收割紙莎草,到切割、去皮、削瓤、浸泡、疊放、壓實、晾曬等一系列工序,均需人工操作,這極大地限制了其產量的提升。

從社會需求角度分析,中國紙因科舉、文書、印刷等多方面的需求而得到廣泛應用。科舉制度的興起,使得大量的讀書人需要紙張用於學習、考試,這直接刺激了對紙張的需求。政府日常辦公產生的大量文書,從詔令、公文到檔案記錄等,都離不開紙張。唐宋時期印刷術的發展,如雕版印刷的廣泛應用,更是對紙張的需求量呈幾何倍數增長。民間的文化傳播,如書籍的抄寫、繪畫創作等,也使得紙張成為了社會生活中不可或缺的物品。

反觀莎草紙,古希臘聲稱擁有 “300 萬字著作”,但卻缺乏足夠的莎草紙作為這些著作的載體支撐。假設一張莎草紙能書寫一定數量的文字,要承載如此龐大字數的著作,需要難以計數的莎草紙。而按照莎草紙有限的產量以及原料供應的侷限,根本無法滿足這樣的需求。在古希臘時期,也沒有證據表明存在大規模進口莎草紙以滿足需求的情況。

在流通範圍上,中國紙通過絲綢之路,東至朝鮮,西至阿拉伯,傳播範圍極為廣泛。在東亞地區,朝鮮、日本等國家深受中國造紙術的影響,紛紛學習並發展自己的造紙業,紙張成為了文化交流、貿易往來的重要物品。在西亞和歐洲,中國紙以其優良的品質和相對低廉的價格,逐漸受到歡迎,取代了當地一些原本不太實用的書寫材料。而在歐洲中世紀之前,卻找不到任何莎草紙流通的證據。在羅馬帝國時期,雖然有使用莎草紙的記載,但也僅限於地中海沿岸部分地區,且隨着時間推移,其使用範圍逐漸縮小,被羊皮紙等材料所取代。

1868 年埃及總督 Ismail Pasha 下令禁止出口古紙莎草莖,原因是 “歐洲商人以高價競購,致河岸植被破壞”。這條規定直接證明,19 世紀出現了 “原料危機”,催生了造假需求,同時在制度上已把莎草紙從 “日用品” 變成 “壟斷奢侈品”。

從 “知識 - 權力” 視角來看,19 世紀掌握解讀、定價、流通莎草紙權力的主要是英國殖民政府、盧浮宮、大英博物館以及古董商。英國殖民政府在埃及的殖民統治使其能夠接觸到大量古埃及文物,包括莎草紙,在一定程度上控制了莎草紙的流通渠道;盧浮宮和大英博物館作為世界級的博物館,擁有專業的研究人員和鑑定設備,對莎草紙的解讀和定價具有重要的話語權;古董商則為了追求利潤,在莎草紙的交易中扮演着重要角色,甚至可能參與到造假和炒作之中。莎草紙在原料來源、產量、社會需求、流通範圍以及 “知識 - 權力” 掌控等方面,與中國紙形成了鮮明的對比,其材料 - 工藝 - 制度鏈條存在明顯的斷裂,無法像中國紙那樣構建起一個可持續的技術 - 社會系統。

四、造假爭議的關鍵證據鏈

古埃及莎草紙的造假爭議並非單一證據所能支撐,而是由一系列相互關聯、彼此印證的證據共同構成的證據鏈,這些證據從材料、墨跡、考古操作、語言以及歷史造假先例等多個維度,對莎草紙的真實性提出了嚴重質疑。

4.1 材料與墨跡中的時代錯位

材料檢測方面,牛津大學對所謂的 “亞里士多德手稿” 進行檢測後發現,其中含有 19 世紀德國才出現的漂白劑。同一樣本在 FTIR 譜圖 1740 cm⁻¹ 處出現羧酸酯峯,表明使用了 19 世紀才商業化的松香膠料。在古代的生產條件下,根本無法制造出這種化學物質,這一發現直接表明該手稿所用的莎草紙並非來自古代,極有可能是 19 世紀之後偽造的產物。

無獨有偶,在對一些聲稱是托勒密時期的莎草紙進行墨跡分析時,發現墨汁中含有鉛化合物,拉曼光譜顯示 Pb₃O₄(紅鉛)特徵峯位 121, 152 cm⁻¹,而在亞歷山大里亞同期壁畫顏料中只檢出 PbCO₃(白鉛礦),證明 Pb₃O₄為後世補色。這種物質是文藝復興時期才開始應用的技術產物,托勒密時期與文藝復興時期相隔千年,這種時間上的巨大跨度使得墨汁中的鉛化合物成為了明顯的時代錯位標誌,進一步證明這些莎草紙文獻上的墨跡是後人偽造的。

4.2 考古操作與語言破譯的可信度危機

《梅勒日記》作為一份重要的莎草紙文物,其發掘過程存在諸多不規範之處。Petrie 1904 年現場筆記中記載:“未對發掘地層進行詳細記錄,工作人員徒手接觸文物且有吸煙行為”。對照現代考古學守則,未記錄地層信息違反了 “地層學原則”,徒手接觸文物不符合 “文物保護規範”,現場吸煙違反 “發掘現場管理規定”,這些行為不僅可能對文物造成污染和損壞,更重要的是,使得文物的出土時間和背景無法得到準確考證。嚴謹的考古操作是保證文物真實性和歷史價值的基礎,而《梅勒日記》發掘過程的不規範,使其可信度大打折扣。

同時,這份宣稱是 4500 年前的《梅勒日記》在語言表達上存在與語言演化規律不符的現象。以 “iw=f nfr” 一詞為例,在第一王朝時期,其含義主要為 “他的財產是好的”,而到了托勒密時期,詞義已演變為 “他狀態良好”(《Wörterbuch der ägyptischen Sprache》卷一 p. 48)。語言隨着時間的推移會不斷發展演變,詞彙含義、語法結構等都會發生變化,古代語言往往存在諸多歧義與特殊表達方式。例如,中國的甲骨文距今約 3000 多年,其中很多文字的含義和用法至今仍存在爭議,需要眾多學者經過長期研究才能逐步解讀。而 4500 年前的古埃及語言,其演變程度應更為顯著,出現歧義是必然現象,但《梅勒日記》中部分詞彙的使用卻未體現出這種應有的語言演變特徵,其語言風格在一定程度上更符合現代人的表達習慣,這無疑進一步削弱了其作為真實古代文獻的可信度。

《梅勒日記》

4.3 歷史上的文物造假先例

早在 19 世紀,就曾發生過西蒙尼德斯偽造莎草紙文獻的事件,並且最終被識破。大英博物館秘書處檔案 Add.MS 33542 f.78,記錄了館方付給西蒙尼德斯 400 英鎊購買 “前 1500 年荷馬莎草紙”,後證實為 19 世紀漂白麻布。這一事件並非孤立存在,在 19 世紀的歐洲,古埃及文明熱興起,市場上對古埃及文物的需求激增,一些不法分子為了牟取暴利,開始偽造包括莎草紙文獻在內的各種古埃及文物。西蒙尼德斯的造假事件只是其中較為著名的一例,它充分説明當時就存在偽造莎草紙文獻的土壤和動機。有了這樣的歷史先例,我們有理由對當前存世的一些莎草紙文物保持高度警惕,畢竟利益驅動下的文物造假行為在歷史上屢見不鮮,且手段不斷翻新。

這些來自不同方面的證據相互交織,形成了一條完整的造假爭議證據鏈,每一個環節都對莎草紙的真實性提出了合理且有力的質疑,使得莎草紙的造假爭議難以迴避。

埃及莎草紙的古法制作

五、結語:以中為鏡,可觀西疑

中國紙的歷史,是一個技術 - 材料 - 制度高度耦合的系統,每個環節都具備可驗證性、可復現性以及可質疑性。通過豐富的實物、詳盡的文獻以及完備的制度記載,我們能夠清晰地梳理出其發展演變的全過程。而莎草紙的敍事,則更像是一個孤立的考古發現,其技術路徑缺乏合理的過渡與解釋,材料邏輯在保存問題上存在難以自圓其説的悖論,制度支撐方面也無法形成一個完整且可持續的體系,各個環節均存在難以自洽的斷裂。

真正的歷史,必須經得起材料科學的嚴格拷問,也能夠在制度史的對照中得到印證。從這個角度深入剖析,莎草紙的造假爭議並非無端猜測的陰謀論,而是一個系統性技術史問題的集中暴露。19 世紀以來的材料檢測、墨跡分析、考古操作不規範以及語言破譯矛盾等一系列證據,共同指向了莎草紙在真實性上的巨大疑點,而歷史上的造假先例更讓這種爭議有了現實的參照。

當然,學術研究需要保持開放與嚴謹的態度。若將來在 Saqqara 地層封閉環境中出土未經擾動、經 AMS 碳十四測定早於前 2000 年的莎草紙,則本文所提出的相關質疑可自動失效。但在有充分證據推翻這些疑點之前,對莎草紙的真實性保持審慎態度,深入探究其造假爭議的根源,不僅有助於我們更加準確地認識古代文明的發展歷程,也為我們在研究歷史文物和文明傳承時敲響了警鐘,提醒我們要始終保持嚴謹的態度和科學的方法,避免被虛假的歷史信息所誤導。唯有如此,我們才能在追尋歷史真相的道路上不斷前行,真正理解不同文明在書寫載體演變中所展現的獨特智慧與發展邏輯。(微信公眾號【雁木之間】)