一幅沒送到延安的畢加索,在黑海沉睡了 74 年_風聞

pb灵魂-16分钟前

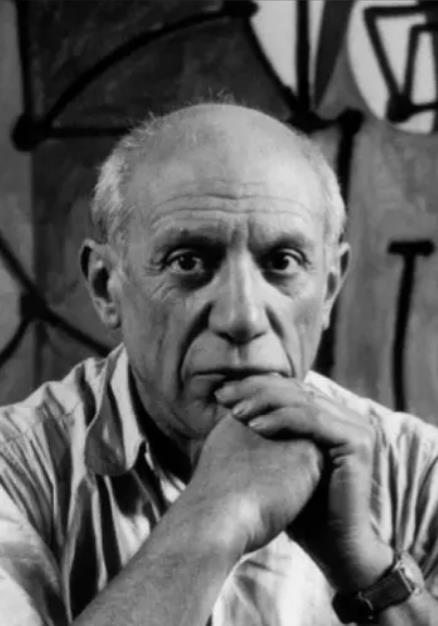

1945 年的巴黎夏末,蒙帕納斯畫室的陽光斜斜落在畫布上。畢加索握着畫筆的手停在半空,身後站着一位來自中國的客人 —— 鄧發。這位剛參加完巴黎國際會議的中共代表,即將帶着一份特殊的禮物返回延安:一幅畢加索專為毛澤東創作的油畫。畫框被仔細裹在粗布中,裏面藏着的不僅是色彩與線條,更是一位西方藝術家對東方革命理想的遙遠致敬。

可誰也沒想到,這包裹會永遠消失在歐亞大陸的雲端。當載着鄧發與那幅畫的飛機在黑海失事的消息傳來時,畢加索對着空蕩的畫室沉默了許久。那幅畫究竟畫了什麼?是《格爾尼卡》式的反戰吶喊,還是帶着立體主義稜角的工農羣像?沒人知道答案。它成了藝術史上最神秘的 “未完成”—— 不是沒畫完,是沒抵達。這件未曾抵達的藝術品,像一顆投入歷史長河的石子,激起的漣漪穿越七十餘年的光陰,至今仍在叩問着世人:當立體主義的筆觸遇上東方革命的熱土,當叛逆的藝術靈魂對話改變中國的實踐領袖,這幅畫本應承載怎樣的意義?

一、畫布上的信仰與視覺權力的博弈

畢加索的這筆 “跨國快遞”,從來不是偶然。這位畫出《亞維農少女》的藝術叛逆者,早就是左翼運動的堅定盟友。1944 年,他加入法國共產黨時,《解放報》用整版報道:“畢加索的畫筆,從此為人民而戰。”

《亞維農少女》

消息傳到延安,《解放日報》同樣拿出整版篇幅慶祝。那時的延安,窯洞裏的燈光下,藝術家們正摸索着 “為工農兵服務” 的創作道路,而畢加索 —— 這位用立體主義撕碎傳統藝術枷鎖的大師,成了他們的精神共鳴者。他的藝術裏有對底層的同情、對強權的反抗,與延安正在踐行的理想形成了跨越山海的呼應。或許正是這份共鳴,讓畢加索覺得,必須親手畫一幅畫,送給那個在黃土高原上 “創造新世界” 的人。

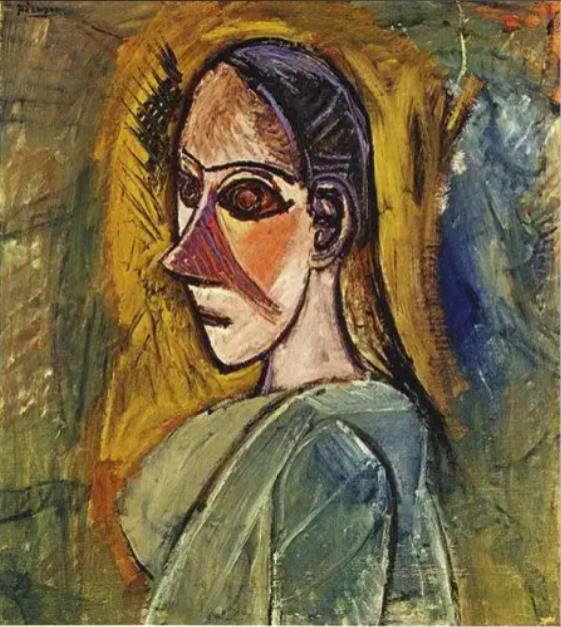

如今回望,那幅消失的畫,更像一座未建成的橋樑。它想連接的,是 20 世紀中葉兩股改變世界的力量:西方現代藝術的反叛精神,與東方革命的實踐理想。而這橋樑背後,藏着視覺權力的暗湧。倘若這幅畫延續了《格爾尼卡》式的反戰吶喊 —— 扭曲的肢體、破碎的光影、撕裂的時空,毛澤東會將它掛進延安的窯洞嗎?黃土高原上的革命者們,正用寫實的筆觸描繪工農兵的昂揚姿態,構建屬於新政權的視覺秩序。畢加索那充滿解構力量的畫面,是會被視作精神共鳴的宣言,還是被歸入 “資產階級的藝術囈語”?藝術如何被政治篩選,審美如何成為意識形態的鏡像,都藏在這幅畫未可知的命運裏。

《格爾尼卡》

二、從延安窯洞到 UCCA 展廳:時間流轉中的多重權力交織

時間跳到 2019 年深秋,北京 798 藝術區的 UCCA 門口,蜿蜒的長隊繞了三圈。人們裹着大衣,捧着熱咖啡,為了看一眼畢加索的真跡,願意等上 5 個小時。展廳裏,《熨燙衣服的女人》《朵拉・瑪爾肖像》前擠滿了手機屏幕 —— 和 1946 年延安窯洞裏傳閲畢加索新聞的場景,竟有種奇妙的重疊。

《熨燙衣服的女人》

1946 年,延安的文藝工作者們在油印小報上臨摹畢加索的線條,討論他 “如何用畫筆當武器”;2019 年,00 後們舉着手機拍下《牛首》的扭曲輪廓,驚歎 “原來 80 年前的藝術還能這麼酷”。不同的時代,不同的觀看方式,卻藏着同一種熱情:人們總在畢加索的作品裏,找到屬於自己時代的答案 —— 對自由的渴望,對陳規的突破,對 “不一樣” 的嚮往。這其中,是時間權力在悄然發揮作用。時間悄悄改寫着藝術的意義,對延安時期的革命者而言,畢加索是 “用畫筆反抗強權” 的同道;對今天的年輕人來説,他是 “打破規則” 的潮流符號。那幅消失的畫,若能穿越時空,會發現自己的意義早已被時間重新編碼。

《朵拉・瑪爾肖像》

同時,資本權力也在一旁虎視眈眈。2021 年,畢加索的《坐在窗邊的女人》以 1.03 億美元成交。若這幅獻給毛澤東的畫作倖存至今,在拍賣行的聚光燈下,它的估值能否衝破 1 億美元的天花板?資本從不會簡單計算顏料與畫布的成本,它會給 “中共代表攜帶” 的歷史標籤定價,為 “未抵達的政治隱喻” 標上溢價,甚至會將 “毛澤東可能的收藏” 轉化為市場噱頭。但當這幅畫被資本量化的那一刻,它最初承載的理想主義便會褪色。

《坐在窗邊的女人》

此外,殖民權力的陰影也未曾散去。畢加索的立體主義,誕生於對西方傳統繪畫的顛覆。但當他將目光投向東方,是否無意中掉進了殖民凝視的窠臼?他會不會用西方視角下的 “革命符號” 來塑造畫面 —— 裹着頭巾的農民、扛着步槍的士兵,將複雜的中國革命簡化為獵奇的視覺符號?這種潛在的權力失衡,至今仍在藝術界迴響。當西方策展人挑選中國當代藝術時,總會不自覺地偏愛那些帶着 “東方特徵” 的作品。

還有性別權力的維度值得深思。畫中會出現中國女性的形象嗎?如果有,她們是延安保育院的教師、南泥灣的開荒者,還是被刻意美化的 “革命繆斯”?畢加索的作品裏,女性常常是慾望的載體與靈感的來源,《亞維農少女》《夢》皆如此。但 1945 年的中國女性,正以戰士、勞動者的姿態參與歷史創造。若畫中的女性依然是被動的觀賞對象,那便是性別權力的慣性延續;若她們以主體性姿態站立,那將是畢加索對自身藝術侷限的突破。

延安女戰士

那幅消失的畫若能穿過時空,此刻或許也會站在 UCCA 的展廳裏。它會看到,當年畢加索想傳遞的理想,沒有隨飛機殘骸沉入海底,而是化作了更綿長的迴響,在各種權力交織中不斷被解讀與重塑。

三、如果它還在:一幅畫的命運與永恆的追問

假如命運仁慈,那幅畫從黑海的迷霧中倖存下來,今天會在哪裏?

或許在國家博物館的 “革命歷史展廳”,隔着玻璃與《開國大典》相望。它會被標註為 “國際友人對中國革命的支持”,成為 20 世紀中西方左翼文化對話的物證。每天,無數參觀者會在它面前駐足,聽講解員講述 1945 年的那段往事 —— 藝術如何越過戰火,為信仰站台。

又或者,它成了某本拍賣圖錄裏的 “神秘拍品”。私人藏家在恆温恆濕的保險庫裏,用放大鏡研究畫布上的顏料層,討論它的市場估值。但那樣的話,它會失去最珍貴的身份:它不是一件普通的藝術品,而是一封沒寄出的信,收信人是所有相信 “藝術能改變世界” 的人。

今天的我們,其實一直在尋找這幅 “消失的畫”。在國博的紅色文物裏,在美術館的畢加索大展中,在每個普通人對理想的堅持裏。它消失了,但它想傳遞的東西 —— 跨越國界的理解,藝術與時代的共生,從未離開。

這幅畫最終沒有抵達延安,但它留下的追問比任何抵達都更有力量。藝術能否真正跨越政治鴻溝?不同文明的對話如何擺脱權力的陰影?當資本、性別、時間不斷重塑意義,我們該如何守護創作的初心?

《母與子》

就像 2019 年 UCCA 展廳裏,一個孩子指着畢加索的《母與子》問:“他在畫愛嗎?” 是的,他在畫愛,畫信仰,畫所有值得被傳遞的東西。而那些沒抵達的,終將以另一種方式,活在時間裏。今天,當我們在美術館裏凝視畢加索的作品,當我們討論藝術與時代的關係,其實都是在為這幅消失的畫作續寫答案。它像一封永遠在路上的信,提醒着每一個人:真正的藝術,從來不是抵達某個終點,而是讓思考與對話,永遠在路上。(微信公眾號【雁木之間】)