文明和神話,是自我意識的一體兩面_風聞

江云天-1小时前

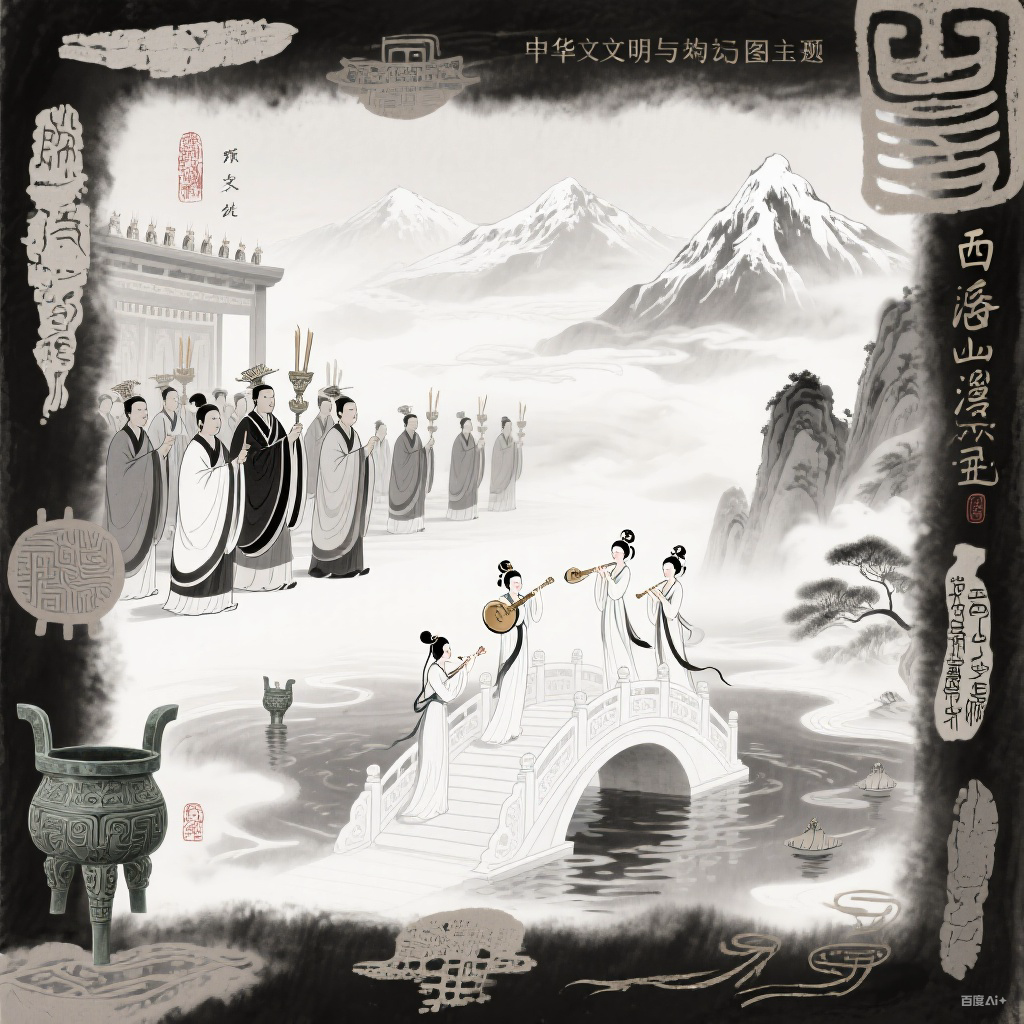

文明與神話的共生本質 —— 它們並非割裂的兩種存在,而是人類自我意識展開的雙重維度:文明是自我意識對世界的 “實踐編碼”,神話是自我意識對存在的 “意義解碼”;文明用規則構建 “可把握的現實”,神話用想象突破 “不可抵達的邊界”。兩者如同自我意識的 “左右手”,一邊錨定 “我是誰” 的確定性,一邊探索 “我能成為什麼” 的可能性,共同構成了人類認知自身與世界的完整圖景。

一、文明:自我意識的 “現實錨點”—— 用秩序固化存在的確定性

文明的本質,是自我意識將 “主觀認知” 轉化為 “客觀規則” 的實踐過程。當人類的自我意識從混沌中覺醒(“認識你自己” 的終極追問),首先要解決的是 “如何在不確定的世界中確立自身存在”—— 這正是文明的使命:通過創造語言、制度、技術、倫理,為自我意識搭建 “可觸摸、可重複、可傳承” 的現實框架。

語言是自我意識的 “命名權”。從 “結繩記事” 到 “文字系統”,語言的誕生讓自我意識得以將模糊的感受(“疼痛”“喜悦”)、抽象的思考(“正義”“時間”)轉化為可傳播的符號。這種 “命名” 本質是自我意識對世界的 “主權宣告”:通過給事物命名,確認 “我能理解並定義它們”,從而在混沌中錨定 “我的存在”。

制度是自我意識的 “秩序契約”。家庭、部落、國家的形成,本質是自我意識從 “個體” 擴展到 “羣體” 的產物:我們通過共同認可的規則(倫理、法律、習俗),確認 “哪些行為是被允許的”“哪些價值是值得守護的”,本質是用集體自我意識的共識,對抗個體存在的孤獨與無序。

技術是自我意識的 “力量延伸”。從石器到 AI,技術的迭代始終是自我意識對 “改造世界能力” 的確認:打磨石器是 “我能改變物質形態” 的宣告,發明 AI 是 “我能模擬思維過程” 的突破。每一次技術進步,都是自我意識對 “自身力量邊界” 的重新定義。

文明的核心,是自我意識為了 “不迷失於現實” 而編織的 “確定性之網”—— 它讓 “我” 從 “偶然的存在” 變成 “有目的的參與者”,從 “被動承受世界” 變成 “主動建構世界”。

二、神話:自我意識的 “超越維度”—— 用想象突破存在的有限性

如果説文明是自我意識的 “腳踏實地”,神話則是它的 “仰望星空”。自我意識的終極困境,在於意識到 “自身的有限性”(生命會終結、認知有邊界、力量受約束),而神話的誕生,正是為了應對這種有限性 —— 通過超驗敍事、象徵體系,為自我意識打開 “超越現實” 的出口。

神話是自我意識對 “終極問題” 的應答。面對 “死亡”,神話創造 “靈魂不朽”“輪迴轉世”(如埃及神話的冥界、佛教的六道),本質是自我意識拒絕接受 “存在的徹底消亡”,用想象為生命延續 “意義的可能”;面對 “未知”(宇宙起源、自然異象),神話創造 “創世神”“自然精靈”(如盤古開天、宙斯司雷),是自我意識用 “可理解的超驗力量”,將不可控的混沌轉化為 “有邏輯的敍事”,從而緩解對未知的恐懼。

神話是自我意識對 “理想狀態” 的投射。神話中的 “烏托邦”(如《禮記》的大同、基督教的天堂)、“英雄敍事”(如赫拉克勒斯的十二功績、后羿射日),本質是自我意識對 “超越當下缺陷” 的渴望:現實中有苦難,便想象 “無苦的彼岸”;個體有軟弱,便塑造 “無所不能的英雄”。這些想象不是逃避,而是自我意識為 “更好的存在” 埋下的精神種子。

神話是自我意識的 “集體潛意識”。榮格提出的 “原型理論” 揭示:不同文明的神話中,反覆出現 “母親神”“英雄”“智慧老人” 等共通形象,這是人類自我意識中 “普遍渴望” 的象徵(對安全的渴望、對成長的追求、對智慧的嚮往)。神話因此成為自我意識的 “集體日記本”,記錄着人類共通的存在體驗。

神話的核心,是自我意識為了 “不困於有限” 而搭建的 “可能性之橋”—— 它讓 “我” 從 “被現實定義的存在” 變成 “能想象無限的存在”,從 “接受邊界” 變成 “追問邊界之外”。

三、一體兩面:文明與神話的共生,構成自我意識的完整閉環

文明與神話看似對立(一現實一超驗,一理性一想象),實則相互依存,共同完成自我意識的 “確認 - 突破 - 再確認” 循環:

文明為神話提供 “落地的土壤”。沒有文明的語言符號,神話只能是個體的混沌幻覺;沒有文明的集體生活,神話無法成為 “共享的意義體系”。比如,希臘神話的諸神敍事,依託於城邦的祭祀制度(文明實踐)才得以傳播;《西遊記》的神話想象,依賴於漢字系統(文明符號)才得以留存。

神話為文明提供 “升級的動力”。文明的每一次重大突破,往往始於神話打開的 “可能性缺口”:古人 “飛天” 的神話(如嫦娥奔月),推動了後來的航空航天技術(文明實踐);“平等” 的神話想象(如 “王侯將相寧有種乎”),催生了現代的民主制度(文明成果)。神話就像自我意識的 “雷達”,先探測到 “值得追求的方向”,文明再沿着這個方向鋪設 “現實的道路”。

兩者共同定義 “人的本質”。剝離文明,人會淪為受本能驅動的生物(失去對現實的建構能力);剝離神話,人會淪為被工具理性束縛的機器(失去對意義的追問能力)。唯有兩者共生,自我意識才能既 “紮根現實” 又 “超越現實”,既 “成為有限的人” 又 “嚮往無限的可能”—— 這正是 “人” 區別於其他存在的核心特質:我們既能建造房屋遮風擋雨(文明),又能仰望星空思考宇宙(神話)。

結語:自我意識的永恆舞蹈 —— 在確定與可能之間

文明與神話作為自我意識的一體兩面,始終在進行一場 “平衡的舞蹈”:當文明過度僵化(如教條主義、技術異化),神話會以新的形式(如科幻、藝術)打破其邊界;當神話過度虛無(如迷信、空想),文明會以理性、實踐將其拉回地面。

從原始部落的圖騰與石器,到現代社會的法律與科幻,這場舞蹈從未停歇。它的終極意義,或許不在於 “抵達某個終點”,而在於通過文明的 “確定” 與神話的 “可能”,讓自我意識永遠保持 “提問的能力” 與 “行動的勇氣”—— 這正是人類作為 “會思考的存在” 最珍貴的特質:我們既活在自己建造的現實裏,也永遠望向現實之外的星空。