“是我”與“自我”的哲學思辯——詩人黃曄《我依然自我》的核心解讀_風聞

安徽影响力-知名作家,资深媒体人刚刚

作者:關民

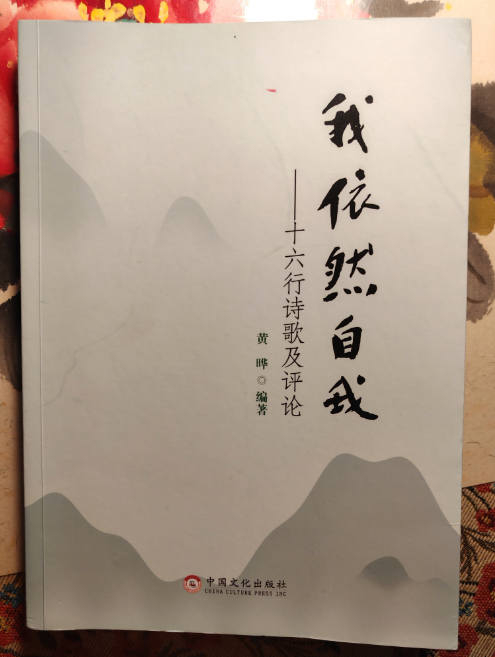

詩人黃曄的新書《我依然自我——十六行詩歌及評論》,擺在我的案頭數日,是我每晚睡前必讀的“壓枕”之書。

在當代文學批評的語境中,“自我”早已成為一個被過度使用的詞彙,卻鮮有人真正觸摸到它的內核。記得,五年前著名詩人梁小斌先生,為我的詩集撰寫序時,反覆提到“自我”的價值和詩學性,他認為:自我不應該是一個“主張”,而應該是一個“命題”,是詩歌乃至文學創作的自由度和多樣性的現實命題。今天我拜讀了詩人黃曄的《我依然自我》這部作品時,我以為他把這本書標題定義為“我依然自我”,而不是“我依然是我”,這一字之差,引發了我的哲學思考,於是,吐膽傾心,略表幾句,與廣大讀者加深體會“自我”的內涵和意義。

《我依然自我》以十六行詩為載體,並通過桃花山人、謝雨亭、江郎、鄭怡等一批詩學評論家的互動,完成了一次對“自我”價值觀的深度考古。詩人以“我手寫我口,我口説我心”為創作理念,在提煉文字世界裏,構建了一座通向本真而自我的橋樑。這種創作態度令人想起德國著名哲學家、詩人尼采在《查拉圖斯特拉如是説》中的宣言:“成為你自己”。他們都指向了同一個命題——在眾聲喧譁和流派氾濫的時代,如何守護那個脱離隨眾情緒而不被異化的精神內核,這便是詩人黃曄多年來一直堅守的創作底線。

“十六行詩”的形制本身就是一個精妙的隱喻。這種起源於意大利文藝復興時期的詩體,經由莎士比亞的十四行詩演變而來,在形式。上既保留了古典詩的嚴謹,又具備現代詩的彈性。詩人選擇這一形式,暗示着“自我”的建構既需要傳統的根基,又必須容納現代的流變。詩人在自序中感言:“詩歌於我,是靈魂的出口”和“始終渴望在內心保留一片淨土,那裏有我最真實的情感,最純粹的夢想”。這與19世紀美國超驗主義運動核心人物愛默生在《自立》中的論述遙相呼應:“一個人應當學會發現並堅守那穿越他生命的內在規律,儘管這與整個外在世界相矛盾。”這種對自我一致性的堅持,構成了黃曄作品的特徵和價值觀。

在解構“我手寫我口”這一創作理念時,我們不得不回溯到晚清詩人黃遵憲的同名主張。他説:“我手寫我口,古豈能拘牽”,意思是:我要用我的文字來表達我想説的,那些陳腐的格式和考據的方法怎麼能約束我呢。後來著名的教育家葉聖陶先生也認為“我手寫我口,我手寫我心”,就是要堅持內心的真實表達,不要裝腔作勢,不要去模仿和臆斷,要有獨立思考的“自我”創新精神,從而形成自已的創作風格和人格魅力。《我依然自我》似乎更深層次地賦予了這一理念新的維度——不僅是語言形式的解放,更是存在方式的宣言。他在《我在春天等待一次鳥鳴》中寫道“記得一支梅/院子裏的冰清玉潔/獨自芬芳着無畏的姿態/那是寒冬中堅守的愛//而今我仍在期待/那清脆的鳥鳴劃破陰霾/帶來蓬勃的色彩/讓希望在心底蔓延成海”的意象,將寫作行為提升到了生命本真呈現的高度。這讓人聯想到20世紀德國著名哲學家馬丁·海德格爾對“詩意的棲居”的論述:“真正的自我實現,在於將存在轉化為語言,又在語言中抵達存在的本質”。詩人黃曄正是通過文字進行的自我解剖,實際上完成了一次美學意義上的“本質直觀”。

這本集子裏的大部分作品,對“自我”核心價值的探索並未止步於個人層面。如自序中説:“在這個瞬息萬變的時代,我們面臨着無數的誘惑與挑戰,很容易隨波逐流,失去自我。而我,選擇在詩歌的世界裏堅守內心的寧靜與真實。無論外界如何喧囂,我都要保持清醒的頭腦,堅持自己的思考,用獨特的視角去觀察世界,用細膩的筆觸去表達自我”的表述,表面看是個人主義的彰顯,實則藴含了更為深刻的社會批判。詩人通過堅守“自我”的不可讓渡性,實際上是在對抗整個時代的同質化潮流。這種對抗不是逃避,而是以本真性為武器介入現實的姿態。20世紀法國存在主義哲學奠基人讓·保羅·薩特在其哲學著作《存在與虛無》中論述的“自為存在”在此得到了詩意的詮釋——自我不是給定義的,而是通過不斷的選擇和確認成為現實的。他還認為:文學應該保持獨立性,提出“存在先於本質”和“自由選擇”等核心觀點,認為人通過自由選擇創造自身本質。這一點,我在黃曄先生的《我依然自我》中讀到了“是我”與“自我”這兩個詞彙之間不同命題的內涵。從哲學、心理學和語言學諸方面解析,“是我”與“自我”存在着本質區別。從語言學上看,“是我”是指向性陳述,而“自我”則是一個名詞性概念,代指個體對自身存在的整體認知結構;從哲學角度看,“是我”更接近存在主義的“在此”和“我思故我在”,強調主體在當下時刻存在的純粹性,而“自我”則涉及同一性問題,如西方哲人“經驗自我”與“先驗自我”的核心差異在於:“是我”是存在的行為,“自我”是存在的載體。當讓·保羅·薩特的“存在先於本質”,“是我”接近那個原初的、未被定義的存在,而“自我”則是後續被社會文化塑造的本質。這一點,我在《我依然自我》中看到了端倪。

從這本書中的十六行詩歌及評論去看,每一首詩歌,每一個詩評,都相當精彩,相當到位,並各有千秋,各領風騷,我在這裏就不一一展開贅述。如果從文學史脈絡看,這部作品延續了自屈原“舉世皆濁我獨清”到李白“天生我材必有用”的自我書寫傳統,但又注入了現代性的反思維度。他在《沒有了思考便是走肉行屍》中寫道“和自己和解/乖乖地和自己做個好朋友/聽一句規勸/沒有了思考便是走肉行屍”的辯證表述,打破了將自我視為靜態實體的傳統認知,轉而擁抱一種流動中的同一性。這種觀念與美國社會學家、哲學家米德的“符號互動論”不謀而合:“自我”是在社會互動中不斷重構的過程。詩人通過語言的鍊金術,將這一哲學洞見轉化為審美體驗。

這部作品的獨特價值還在於,它既沒有陷入後現代主義對主體的徹底解構,也沒有退回到浪漫主義對自我的盲目崇拜。他在“風和日麗,花香四季與電閃雷鳴,狂風驟雨”的辯證“遊戲”中,似乎找到了一條中間道路,巧妙地平衡了自我的變與不變。這種平衡讓人想起端士心理學家榮格對“自性”的論述:真正的自我實現不是固執於某個片面,而是整合意識與無意識、變與不變的完整過程。

《我依然自我》最終呈現的,是一個在語言中生成、在抵抗中確立、在流動中保持的自我形象。這部作品的價值不僅在於其文學成就,更在於它為困頓於認同危機的現代人提供了一種詩意的生存策略。當詩人寫下“這本詩集,也是我對生活的深情告白”時,他不僅完成了一次詩學表達和哲學之辯的雙重奏,而且,更是實踐了一種美學立場——在這個碎片化的時代,守護自我的完整性本身就是一種革命性的行為。這種守護不是固步自封,而是以開放的態度擁抱變化,同時在變化中保持那個最為珍貴的核心。或許,這就是《我依然自我》留給我們的最大啓示:真正的“自我”不是被發現的,而是在不斷確認中被創造的。

2025年8月17日合肥