“個人養老金擴容”釋放信號:為何養老越市場化,國家越要下場?_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-昨天 22:17

葉怡潔、房莉傑

中國人民大學社會學理論與方法研究中心

【導讀】近日,個人養老金制度迎來多重優化,放寬了領取條件,豐富了申請渠道,而開户人數也達到了7000萬。這一進展也凸顯了養老體系面對的張力,在在平衡“國家保障”與“個人積累”時,該如何定位“養老”在福利與市場之間的角色問題?當下,全球養老服務市場化似乎成為大勢所趨,但其具體形態與重點卻千差萬別。本文作者敏鋭地發現,這背後折射出對“市場”本身理解的差異。基於此,作者並未採用福利研究中常見的“國家-市場”二元對立框架,而是創新性地提出了“大市場”與“小市場”的區分。

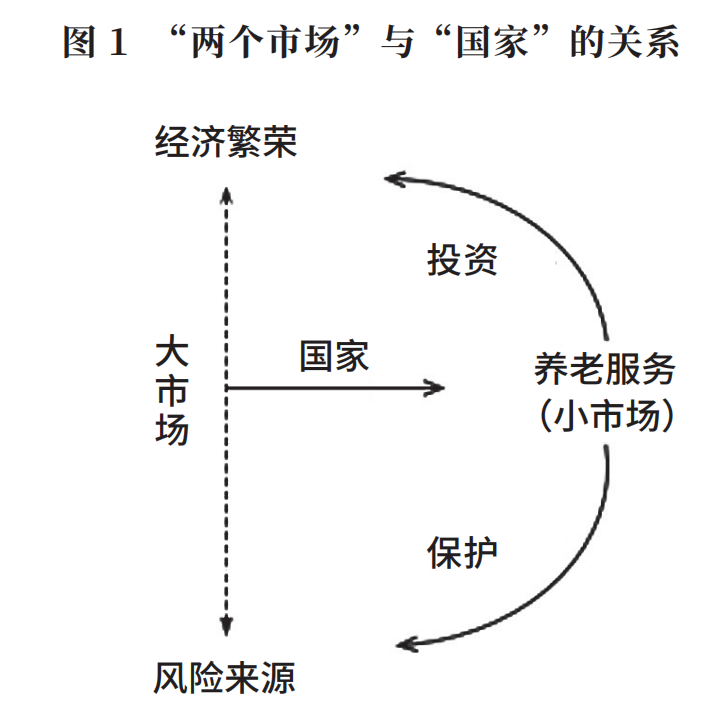

本文的核心觀點在於: “大市場”是指作為基本國家制度的市場經濟體制,它既是經濟繁榮的引擎,也是社會風險的源頭;而“小市場”則特指在具體福利服務(如養老)領域,作為資源配置具體手段的市場化操作。而在這中間,國家並非被動旁觀者,而是居於“大市場-養老服務政策-小市場”的“三明治”結構的中心,有意識地塑造着“小市場”的形態與功能。

作者認為,與許多福利國家經歷的市場化常被解讀為“國家責任退卻”不同,中國養老服務市場化進程是國家主動建構的過程,試圖同時擴展其保護性和投資性功能,但兩者之間存在張力且目標尚未充分實現。因此,國家也許可以通過調節“小市場”的“投資”和“保護”作用,減輕“大市場”的張力——這既是國家建設的目標,也是國家需要發力的角度。

本文原載於《文化縱橫》2025年第4期,僅代表作者觀點,供讀者參考。

是事業,也是產業:

養老服務在中國

當下,從全世界範圍來看,養老服務市場化似乎已經成為大勢所趨,連那些曾經離“市場”較為遙遠的社會民主主義國家如丹麥、芬蘭也都發生了養老服務的市場化轉向。福利生產與供給相分離的觀點、福利多元主義、新公共管理主義以及新自由主義等思潮,為這種福利服務的市場化轉型提供了理論基礎。“市場”被不同的國家根據對社會問題的理解塑造成不同的樣子,有時是經濟繁榮的目標,有時是政府減輕責任的説辭,有時是增加靈活性和個性化的手段,有時又是實現公民權利的方式……

進一步探究可以發現,這其中隱含着兩種“市場形象”。**一種是作為基本國家制度的市場經濟體制,它既是實現經濟繁榮的主要手段,同時也帶來了社會風險。從這個角度説,養老服務等社會政策服從和服務於該社會特定的“市場”。另一種是作為資源配置的具體手段的市場,比如各個國家養老服務的“****市場化”****轉型,就是引入市場元素,以提高服務效率。在這個角度上,“市場”又服從和服務於養老服務政策。我們可以將前者稱為“大市場”,後者稱為“小市場”,因此養老服務政策與市場之間的互動關係便形成了“****大市場—****養老服務政策—****小市場”****這樣的“****三明治”**結構。在養老服務的市場化轉型中,恰是對“兩個市場”的不同理解,使得不同國家的市場化重點不盡相同,可以説,這種市場化轉型本質上是一種政治建構。[1]

從這個意義上説,面對風險和挑戰,國家如何實現“大市場”和“小市場”之間的良性互動顯得尤為重要。本文將我國的養老服務市場化政策作為具體案例,以國家與市場的關係為切入點,將福利研究中的**“****大市場”****和“****小市場”****聯繫起來——****即在“****社會主義市場經濟體制”****和“****養老服務資源配置手段”****之間——****呈現國家如何在對“****大市場”**與福利認識的不斷變化之中,調整自己的行為,有意識地塑造具體的養老服務“小市場”,使其在市場化中發揮出保護性和投資性作用。

▍ 養老服務的“大市場”和“小市場”

“大市場”這條線索將代表平等的福利與代表繁榮的市場視作兩個不同的領域,兩者的關係在一開始就是曖昧不清的。探索福利國家緣起的工業化理論認為,工業資本主義創造了流水線上的“勞動力商品”,規定着標準化的、健康的勞動力。而那些無法將自身勞動力商品化的人,如老年人、殘障者,則在工業化社會中增加了脆弱性,所以國家需要為人們提供保護,抵禦這種來自市場的風險。但是,福利國家的發展和繁榮也離不開二戰之後的經濟發展,經濟的快速發展為政府提供了足夠的税收,增強了國家能力,使得福利國家得以運作。甚至這種共同的經濟基礎以及相似的需求能使不同國家的福利支出趨同,即使它們有不同的歷史傳統和政治傾向。[2]也就是説,**“****大市場”**既是創造經濟繁榮的目標,又是需要抵抗的社會風險的來源。而這兩者之間既互相支持,又存在巨大的張力。

許多研究從福利的結果來對國家與市場之間的關係進行觀察,形成了如下三種觀點。一種觀點認為福利對於經濟發展具有消極作用,用於社會保護的社會支出對於經濟發展是一種消耗,過高的福利支出可能會導致經濟低迷甚至容易引發國家的債務危機[3],削弱國家的國際競爭力。相反的觀點將福利支出視作一種投資,認為國家通過具有投資性的福利支出能夠促進人力資本的建設並由此推動經濟增長。[4]中立的觀點則認為福利和經濟之間是否能夠協調發展,需要具體分析特定國家中具體的福利政策是否能夠很好地回應每個國家當下的現實狀況和社會需求。[5]

具體到養老服務領域,在已經進入老齡化的福利國家中,老年人是社會支出的主要對象,針對他們的最主要的社會支出包括養老金和養老服務。前者屬於現金福利範疇,是基於市場風險而設計的,目的在於使得人們能夠通過“去商品化”而實現離開市場的生活維持;而後者則是社會服務,它大多面向的是每個人都會面臨的“生涯風險”,人們是否會面臨這樣的風險與市場經濟地位無關。相反,對於針對生涯風險的社會服務而言,市場在這裏就不再只是風險的來源,市場化機制被寄予了提高服務效率和專業性的期待。以服務為主的福利提供使得社會政策的重點從抵禦市場風險,擴展到建設市場和發揮市場的優勢。在此,養老服務的“大市場”與“小市場”產生了互動。

最初,福利多元主義將(小)市場視為服務提供的工具手段。在這裏市場被視作一種“分權與參與”的福利提供方式,[6]回應的是國家提供福利的低效、非專業以及福利依賴問題。福利多元主義將國家和市場視作兩個完全不同並各自具有優勢和缺陷的主體,通過二者以及其他多主體的參與,能夠在福利提供中實現有效的互補。而反對的聲音則擔憂福利由市場和其他主體來提供,是一種國家對公共責任的**“無聲投降”[7]。**目前已有的討論都集中在二者之間靜態的責任邊界問題,認為正是當前這種權責不清使得市場和國家無法像預期的那樣提供差異化的服務[8];或者描述了在福利多元主義的轉型中,政府責任承擔從膨脹擴張到收縮弱化再到重新調整的過程[9]。然而,這忽略了國家和市場之間除了差異之外更加重要的聯繫。

更進一步地説,**服務主體的多元化有時並不意味着國家責任的萎縮,反而可能是國家權力邊界的擴展,****[10]****國家可以通過政策工具與市場主體建立新的關係,[11]****能夠通過各種工具對市場進行塑造。具體到養老服務政策領域,國家可以通過優惠政策吸引市場主體進入,引導市場主體的行為[12],通過補貼政策補足老年消費者的購買力[13],通過法律法規保障老年人的權益,約束市場主體的行為。在此,國家調控下的養老服務“****小市場”****已經不僅僅是對老年人的風險保護,而增加了對“****大市場”**進行投資的意涵。

此外,養老服務政策還可以實現對老年人個體的投資。“積極老齡化”理念的提出,使老年相關政策被賦予了另一層意味:老年人除了作為被動接受服務、獲得保護的一方,還需要挖掘其積極的一面,對老年人進行賦能,老年相關政策的個體投資性面向便由此萌發。**在養老服務市場化轉向中,首先希望實現的是個人的賦能,使老年人能夠按自己喜歡的生活方式,在自己適應的地方獲得服務;其次是作為社區發展的賦能,即動員和支持社區資源,不斷豐富社區的社會資本;最後是作為市場發展的賦能,也就是創造和塑造一個基於市場競爭的、擁有豐富且高質量福利供給的市場及相應的市場機制。**通過社會服務,國家得以將社會支出轉變成更具有生產性的“大市場”要素;而通過市場化,則能夠在較低程度的國家參與下滿足人們的需求。因此,對老年人的服務同時也是一種對全社會的投資。

綜上所述,理解養老服務市場化的邏輯是:**“****大市場”****帶來了經濟繁榮,也帶來了生存風險,國家的角色就是通過引入養老服務這一“****小市場”****工具,對“****大市場”****進行投資和保護,從而既保護老年人的“生涯風險”,也對經濟繁榮起到一定的投資作用。**圖1形似一把“弓箭”,大市場形似弦,是弓箭的動力來源;國家形似箭,是有着具體目標的行動主體;小市場形似弓背,決定了箭(政策)的速度和穩定性。

**▍**在“兩個市場”中理解我國養老服務政策

我國社會主義市場經濟體制的建立和改革始於20世紀90年代,解放和發展生產力是當時的第一要務。當時主要的老年相關政策,是建立城鎮職工養老保險制度,這是城市國有企業改革的一部分。但是,針對“生涯風險”的養老服務並未納入政策議程。這是因為中國在2000年才進入老齡化社會,此前的人口結構頗為年輕,家庭養老仍可以應對需求。因此,這一時期的**“****社會福利”****沿襲着計劃經濟的制度傳統,有很強的補缺特徵,只向最困難人羣提供最為基本的保護。從這個階段涉及老年福利的文件中,也可以看到這種有限的保護性:在城鎮地區,國家強調要幫助解決困難老年人,特別是高齡老人和殘疾老年人的生活照料問題;在農村,國家支持子女贍養老人的傳統,國家提供的保護主要面向孤寡困難老人。民政部在2005年發佈的《關於開展養老服務社會化示範活動的通知》中提出,這個階段的政策對象主要以城市“三無對象”和低保對象、農村“五保户”為主。這些養老服務對國家而言是一種低水平的消耗性支出;這一時期的養老機構僅限於公立的縣市級社會福利院和鄉鎮級敬老院,還沒有涉及“****大市場”****和“****小市場”****的問題。**這是我國市場化改革以來,養老服務政策開始構建時的起點。

2006年國務院辦公廳轉發全國老齡委辦公室和發展改革委等部門聯合發佈的《關於加快發展養老服務業的意見》,養老服務體系建設的序幕就此拉開。這一時期的**“****大市場”**背景是,我國已經初步建立社會主義市場經濟體制,並加入了世界貿易組織,市場風險大大增加;與此同時,我國也進入了老齡化社會,需要應對人口結構變遷引發的各種問題;更為主要的是,此時養老服務不再被認為只是一項消耗性的社會支出,而是“潛在的經濟增長點”。

例如,《關於加快發展養老服務業的意見》中就指出“加快發展養老服務業,有利於促進相關行業發展,推動經濟增長,提高全體人民生活質量和水平”。2007年國務院頒佈的《關於加快發展服務業的若干意見》中要求“大力發展社會化養老服務業”。2011年發佈的《關於印發社會養老服務體系建設規劃(2011—2015年)的通知》中提及“加強社會養老服務體系建設,是擴大消費和促進就業的有效途徑”,並認為“龐大的老年人羣體對照料和護理的需求,有利於養老服務消費市場的形成”。規劃要求“發揮市場在資源配置中的基礎性作用,打破行業界限,開放社會養老服務市場,採取公建民營、民辦公助、政府購買服務、補助貼息等多種模式,引導和支持社會力量興辦各類養老服務設施”。規劃中推算“2015年我國老年人護理服務和生活照料的潛在市場規模將超過4500億元,養老服務就業崗位潛在需求將超過500萬個”。隨後,2013年國務院《關於加快發展養老服務業的若干意見》、2016年國務院辦公廳《關於全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見》、2019年國務院辦公廳《關於推進養老服務發展的意見》、2020年國務院辦公廳《關於促進養老托育服務健康發展的意見》,也都一脈相承地鼓勵養老服務市場的發展。在這樣的政策背景下,我國養老服務體系發展迅速。根據國務院《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》,“‘十三五’期間,全國各類養老服務機構(包括養老機構、社區養老服務機構)和設施從11.6萬個增加到32.9萬個,牀位數從672.7萬張增加到821萬張”。

從這一系列文件可以看出,**在老齡化和市場化的雙重背景下,21世紀初,國家開始全面規劃養老服務體系建設,主要特點是由國家主導的養老服務市場化,通過財政支出和優惠政策撬動“****養老服務業”****發展。**這首先是因為我國在2000年進入老齡化社會後,老齡化進程持續加速;但與此同時,計劃經濟時期形成的公立福利院和農村敬老院卻遠不能滿足社會化養老的需要,因此供給方建設成為養老服務體系建設的重心(在2016年開始“長期護理保險”政策的試點之後,需求方籌資才陸續增加)。其次,我國進入老齡化時期的狀態是“未富先老”,且當時的西方福利國家因為財政負擔過重已經陷入“福利陷阱”,普遍開始了壓縮支出、引入市場的改革。在這種情況下,我國的養老服務採取社會福利社會化原則,在資源分配中引入市場機制,也是一個更為合理的選擇。最後,在我國社會主義市場經濟體制發展的過程中,國家不僅將養老服務當作福利服務,還將其當作服務業的重要組成部分,希望通過養老服務產業的發展來促進經濟增長。

正是基於這種新認識,國家形成了對養老服務“小市場”建設的主動態度。進一步地,國家對**“****小市場”****的形塑是希望通過支持供給方建設提高服務效率,一方面增強“****保護”****的效果,另一方面“****投資”****於經濟增長。**然而,這一時期的“保護”是謹慎而有限的,養老服務的社會支出的不足,尤其是需求方支持的不足,導致中低收入羣體的有效需求無法得到充分釋放;而在只有供給方建設、缺乏需求方購買的前提下,“市場”也難以建立。[14]各種調查均顯示,近年來各類養老機構牀位空置率接近50%。也就是説,在這樣的政策構建下,“小市場”的保護和投資作用都是非常有限的。

上述聚焦於“養老服務業”的政策特點,在2021年之後出現了新的發展。2020年末,黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出“實施積極應對人口老齡化國家戰略”。這説明政府對於“大市場”和“小市場”之間的關係有了更深刻的認識,比起上階段重視甚至過度注重福利對經濟發展的作用,新的階段更加註重的是迴歸對老年人的保護和投資上來。我們可以從五份中央文件中看到這種新特點。

第一,2021年,中共中央、國務院《關於加強新時代老齡工作的意見》中提出了“實施積極應對人口老齡化國家戰略,把積極老齡觀、健康老齡化理念融入經濟社會發展全過程……推動老齡事業高質量發展,走出一條中國特色積極應對人口老齡化道路”。顯然,文件中突出強調了“積極”的概念,“新時代老齡工作”的主要內容不僅包括原有的養老和健康服務,還增加了“促進老年人社會參與”和“構建老年友好型社會”。文件還提出“鼓勵老年人繼續發揮作用。把老有所為同老有所養結合起來,完善就業、志願服務、社區治理等政策措施,充分發揮低齡老年人作用”。與之前通過投資養老服務業而投資於經濟增長不同,此處的**“****投資”**轉向對老年人的賦權增能。

第二,在2022年印發的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》中,除了繼續要求“擴大普惠型養老服務覆蓋面”“大力發展銀髮經濟”“踐行積極老齡觀”“營造老年友好型社會環境”之外,同時還強調了“織牢社會保障和兜底性養老服務網”。在兜底保障方面,文件要求“進一步健全社會保障制度,建立基本養老服務清單制度,強化公辦養老機構兜底保障作用,加快補齊農村養老服務短板”。在這裏我們看到了**對養老服務****“****保護”**作用的重點強調。

第三,2023年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於推進基本養老服務體系建設的意見》明確了“基本養老服務是指由國家直接提供或者通過一定方式支持相關主體向老年人提供的,旨在實現老有所養、老有所依必需的基礎性、普惠性、兜底性服務,包括物質幫助、照護服務、關愛服務等內容”,並提出了“基本養老服務清單”。這種強調基本養老服務的傾向説明,這個階段的保護性不只體現為為特殊困難老人提供必要的服務,還體現為為所有可能遭遇生涯風險的老人提供需要的服務。

第四,2024年,國務院辦公廳頒佈了《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》。銀髮經濟既包括“發展民生事業,解決急難愁盼”這樣的保護型服務,也包括“擴大產品供給,提升質量水平”和“聚焦多樣化需求,培育潛力產業”這樣一以貫之的市場化和產業化表述。總之,其**主旨是將養老服務業作為一個產業,通過政府主導的****“****小市場”****的發展,自發帶動“****保護”****和“****投資”**雙重目標的實現。

第五,在2024年底中共中央、國務院頒佈的《關於深化養老服務改革發展的意見》。文件中提出要“加快健全覆蓋城鄉的三級養老服務網絡”“貫通協調居家社區機構三類養老服務形態”“構建養老服務事業產業發展三方協同機制”“強化有力有效的養老服務要素保障”。該文件仍然聚焦“養老服務業”,但是進一步強調了其系統化架構,政府對養老服務業的主導性在增強。

綜觀上述五個文件,首先,承襲上一個階段,2021年以來仍然強調“養老服務業”的發展,而且明確“小市場”具有“保護”和“投資”的雙重屬性;其次,與之相關的,這一時期政府對“小市場”的主導性增強,比如對其兜底保障作用、滿足多層次服務需求,以及系統化發展的明確要求;再次,也正是由於國家對民生政策的“兜底保障”作用的關注,在這一時期的養老服務政策中也能明顯看到對“保護”作用的強調,比如對“基本公共服務清單”和“公辦養老機構兜底保障”的要求;最後,從“投資”的角度來看,目前不再僅僅將“養老服務業”當作產業進行投資,而是要求對“產業”和“人羣”進行雙重投資,這一點體現在“積極應對人口老齡化”的國家戰略部署上。

▍結語:養老服務既是“事業”也是“產業”

本文以中國養老服務的政策演變,特別是其市場化建構過程為例,試圖將福利研究的兩個“市場”聯繫起來,呈現國家作為“夾心餅乾”如何發揮自身作用,以及如何在對市場與福利認識的不斷變化之中,調整自己的行為,有意識地塑造養老服務市場。

在構建初期,我國養老服務體系被視為“大市場”的一部分,國家期待對“養老服務產業”的投資可以激活養老服務市場。儘管從民生政策整體來看,當時國家已經意識到了需要建設普惠型民生政策,以抵禦市場經濟改革帶來的社會風險,並提出了“和諧社會”和“科學發展觀”;但具體到養老服務,國家卻希望通過政府支持的供給方建設實現“基本普惠”的目標,或者説以投資性政策自發帶動保護功能的實現。從福利服務的保護性效果來看,這種方式能提供的保護是謹慎而有限的。這進一步導致了“小市場”既沒有辦法充分抵抗“大市場”帶來的風險,其刺激“大市場”發展的作用也是有限的。伴隨着市場經濟改革繼續深化、老齡化程度繼續增長,以及社會主要矛盾的變化,已有福利體系的弊端逐漸顯現。在2021年以來的改革中,對“小市場”兼具“保護”和“投資”雙重目標的認識不斷深化——前者要回答的問題是:那些最需要保護的人口,是否得到了保護?後者要回答的問題是:投資的效率如何提高?顯然,這兩個問題不是憑空出現的,而是建立在反思上一階段“養老服務市場化”的基礎上。

回到關於養老服務市場化的一般性討論。在傳統的福利國家語境下,國家是與市場相對立的角色,國家提供福利,抵抗市場風險,並促進社會平等,這是福利國家的合法性基礎之一。在上世紀80年代普遍的“國家失靈”的情況下,學界才出現福利多元主義、投資型社會福利、積極福利等理論,對國家與市場的對立關係展開反思。而在實踐中,福利領域的市場化轉型,又往往被認為是福利壓縮和國家責任的退卻。

然而,作為後發國家,中國無論是在社會基礎還是福利體系發展路徑上,都跟福利國家有較大差異。我們處於一個快速的、“壓縮”的現代化進程之中:西方國家從19世紀下半葉到二戰之後的福利國家黃金時期,再到全球化和數智化的今天所走過的路程,在我國濃縮為30多年的發展。所以,我國福利體系的建設面臨的任務,始終存在兩個面向(而西方福利國家是在不同階段完成這兩個任務的):一是建設傳統福利國家的任務**——****即“****去商品化”[15]****和“去依賴性”[16],這需要增加福利體系的兜底保護作用;二是福利國家轉型的任務——**通過引入“市場化”,讓多元主體創造豐富的福利供給,提升服務供給的效率與可持續性,而這需要發揮社會政策的“投資性”。

因此,**與福利國家不同,我國的養老服務政策自產生之初,就帶有對市場化的期待,並且市場化的進程一直在加快。在從無到有的養老服務市場化過程中,國家起到了重要的塑造作用。更進一步理解,我國養老服務體系建設伊始,就是“****養老服務事業”****和“****養老服務產業”**雙線並行——前者突出的是國家對養老服務的全面主導責任,後者則強調市場作為養老服務主要提供者的角色。**從這一中國特色養老服務體系的特點來看,市場化並不一定是一種國家責任的退卻。**因此,保護性和投資性也不一定是互斥的,通過國家建構,二者也可能在市場化過程中共同得到擴展。

當然,“小市場”的“保護性”和“投資性”並不必然是互相促進的。兩者之間也存在張力,甚至會存在“資源擠出效應”:重視一個維度的資源投入,可能會佔用對另一個維度的資源。從我國的養老政策實踐來看,儘管國家提供了**“****養老事業”****和“****養老產業”****可以並行的選擇,但是其對養老服務體系的理解始終處於不斷深入和發展的過程中,現今也遠未同時充分實現“****保護性”****和“****投資性”**的目標。

本文可以得出的結論是:“大市場”帶來的“經濟繁榮”和“社會風險”的張力(箭弦)越大,社會需要的來自國家(箭)的保護力量也就越大。從福利國家的困境中,我們可以看到,當**“****大市場”****的張力增長到一定程度,國家可能會筋疲力盡。但是,國家也許可以通過調節“小市場”(弓背)的“****投資”****和“****保護”****作用,減輕“****大市場”****的張力——**這既是國家建設的目標,也是國家需要發力的角度。

參考文獻

[1] V. Burau, M. Zechner, H. M. Dahl and C. Ranci,“The Political Construction of Elder Care Markets: Comparing Denmark, Finland and Italy,” Social Policy & Administration, Vol. 51, No. 7, 2017, pp. 1023~1041.

[2] R. Mishra,“Industrialisation and Social Welfare: Convergence Theory or Technological Determinism,”in Society and Social Policy, Palgrave, 1981, pp. 39~49; H. Wilensky, The Welfare State and Equality, University of California Press, 1975.

[3] 戴衞東、孔慶洋:《福利支出、經濟結構與政府債務規模——基於歐盟的實證研究》,載《當代財經》2015年第11期。

[4] S. Beraldo, D. Montolio and G. Turati,“Healthy, Educated and Wealthy: A Primer on the Impact of Public and Private Welfare Expenditures on Economic Growth,”The Journal of Socio-Economics, Vol. 38, No. 6, 2009, pp. 946~956;範靜泊、楊天宇:《社會福利支出、人力資本與中國經濟增長——基於省級面板數據的研究》,載《當代經濟管理》2012年第7期。

[5] 房莉傑:《平等與繁榮能否共存——從福利國家變遷看社會政策的工具性作用》,載《社會學研究》2019年第5期。

[6] 彭華民、黃葉青:《福利多元主義:福利提供從國家到多元部門的轉型》,載《南開學報(哲學社會科學版)》2006年第6期。

[7] N. Gilbert, Transformation of the Welfare State: The Silent Surrender of Public Responsibility, Oxford University Press, 2002, pp. 179~208; N. Gilbert,“Restructuring the Mixed Economy of Welfare: Three Modes of Privatization,”European Policy Analysis, Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 41~55.

[8] 唐健、彭鋼:《從模糊失衡到多元均衡:福利多元主義視域下農村社會化養老主體責任反思與重構》,載《農村經濟》2020年第8期;A. Benish and D. Levi-Faur ,“The Expansion of Regulation in Welfare Governance,”The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 691, No. 1, 2020, pp. 17~29。

[9] 施巍巍、羅新錄:《我國養老服務政策的演變與國家角色的定位——福利多元主義視角》,載《理論探討》2014年第2期;武玲娟:《新時代我國養老服務中的政府職責定位研究》,載《東嶽論叢》2018年第9期。

[10] A. Benish and D. Levi-Faur,“The Expansion of Regulation in Welfare Governance,”The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 691, No. 1, 2020, pp. 17~29.

[11] E. S. 薩瓦斯:《民營化與公私部門的夥伴關係》,周志忍等譯,中國人民大學出版社2002年版,第66~107頁。

[12] 高珂、王濤、任金鳳、張一凡:《以財政投融資政策促進養老產業發展》,載《宏觀經濟管理》2022年第2期;譚兵:《工具運用與選擇偏好:發展機構養老服務政策研究》,載《中山大學學報(社會科學版)》2018年第5期。

[13] 林寶:《養老服務業“低水平均衡陷阱”與政策支持》,載《新疆師範大學學報(哲學社會科學版)》2017年第1期。

[14] 房莉傑、周盼:《“多元一體”的困境:我國養老服務體系的一個理解路徑》,載《江蘇行政學院學報》2020年第1期。

[15] 哥斯塔·埃斯平-安德森:《福利資本主義的三個世界》,苗正民、滕玉英譯,商務印書館2010年版。

[16] A. Anttonen and J. Sipilä,“European Social Care Services: Is It Possible to Identify Models ?”Journal of European Social Policy, Vol. 6, No. 2,1996, pp. 87~100.