把戰爭悲劇歸罪於男孩,成了日本的流行觀點_風聞

心之龙城飞将-昨天 22:23

那個NG

2025年08月23日 00:06:12 來自北京

作者 | 渣渣郡

在日本,《螢火蟲之墓》常被視為一種共同記憶的符號。

1989年8月11日,這部電影在院線上映三個月後,首次登上日本電視台“金曜ロードショー”,收視率達到20.9%。

自此以後,日本電視台多次選擇在8月15日(日本稱“終戰日”,即日本無條件投降日)前後播放這部電影,使之逐漸成為日本人反思戰爭、紀念和平的文化符號。在一些日本文化研究中,它甚至被稱為國民級的戰後記憶觸發器。

然而,這種效力正在消散。

2025年是日本戰敗80週年,《螢火蟲之墓》在時隔七年後重回電視熒屏。但許多觀眾已不再通過清太一家的悲慘遭遇反思戰爭,而是將悲劇的責任歸咎於一個少年的任性。

這種轉向,令人不安。

“1945年9月21日……就在那一天,我死去了。”

14歲的清太在神户車站被人發現時,身上唯一的遺物,是那隻破舊的糖果盒——裝着妹妹的骨灰。人們草草收殮了清太的屍體。那隻糖果盒,被遺棄在路邊。

《螢火蟲之墓》的故事,就從清太的靈魂視角開始。

《螢火蟲之墓》的故事並不複雜,講述的就是戰爭撕裂家庭的故事。

在設定中,清太來自一個標準的軍國主義家庭。父親是摩耶號上的海軍大尉,母親則是出身富裕的家庭主婦。

因為戰爭,父親陣亡於萊特灣,母親則死於盟軍對日本的戰略轟炸。

家破人亡之後,清太帶着唯一的親人妹妹寄宿到了叔母家,但因為叔母的惡劣對待(給兄妹倆喝稀湯,自己家人吃稠的,且冷言冷語)和妹妹的營養不良,他決定帶着妹妹出去獨立生活,最終隨着妹妹的死亡,他也失去了繼續活下去的信念。

《螢火蟲之墓》就通過這樣的故事,講述了二戰末期日本那動盪而混亂的社會圖景下人的悲慘境遇,對於瞭解日本侵略史的人來説,這就是軍國主義發動戰爭後的惡果。

在日本社交媒體裏,很多人都分享了許多年前初看《螢火蟲之墓》的感受,其中的關鍵情緒就是戰爭真可怕、清太一家真可憐、叔母好冷血(網絡習慣稱為西宮阿姨)。

但現在,一種名為“西宮阿姨同情論”的觀點開始流行,簡單來説就是清太是垃圾,在戰火中艱難拉扯一家的叔母,才是大好人。

提出清太垃圾論的人,主要的理由有2個:

一、清太沒禮貌。

在支持者看來,雖然清太帶着妹妹來的時候,帶上了家庭僅剩的食物,雖然西宮阿姨在吃飯這件事上區別對待,但考慮到正在照顧他們,清太不應該展現出生氣的態度,甚至是不説謝謝。

二、清太太自我了。

批評者認為,14歲的清太和他4歲的妹妹寄宿在西宮阿姨家時既沒工作,也沒為國家出力,少吃點飯是正常的。

但清太卻因為這種不工作而賭氣,離開大人的庇護,最終跟妹妹一起殞命,可以説他們一家都是被清太害死的。

清太垃圾論的主要支持者主要是年輕羣體。

他們認為西宮阿姨在那樣艱難的時局中,還能照顧親戚就已經很了不起了,換做自己也不能做出更高尚的選擇。

一言蔽之,就是年少不識西宮姨,而立方知真親戚,阿姨何時負清太,都是清太太垃圾。

這種觀點與年長一代的同情心態形成鮮明對比,於是一場關於清太與西宮阿姨孰是孰非的討論,在《螢火蟲之墓》相關詞條下持續發酵。

當《螢火蟲之墓》被簡化為一場荒誕的家庭倫理劇,清太被重新解讀為任性少年而非戰爭受害者時,不僅消解了原作試圖傳達的歷史警示,更意味着公眾的情感正在從對戰爭殘酷的反思,滑向對個體責任的孤立苛責。

它折射出了更深層日本社會心態的變化:

一種認為“弱者有罪”的冷酷邏輯,正悄然成為新的現實。

“和西宮阿姨一樣,我也沒有餘力幫助別人,所以理解她的做法”。

瀰漫在日本社交媒體的流行言論背後,與其説是抨擊清太,不如説是恐弱心態的外顯。

如果你有留意這兩年的日本新聞,能感受到正在出現越來越多,視殘障人士、老年人、低收入者以及外來勞工,視為社會負擔和問題的露骨言論。

2016年,26歲的植松聖襲擊了日本神奈川縣相模原市一家智障人士設施,造成19名殘疾人死亡,27人受傷。根據日本警察廳的説法,該起事件是二戰以後日本最慘重的大規模屠殺事件。

談及犯案原因,兇手説這是為了把社會從照顧殘疾人困境中拯救出來。多年以後接受採訪的時候,他仍然堅持這種這觀點。

今天,雖然植松聖已經被判處死刑5年,但他在一些日本極端用户心中已經成了某種殉道者的存在。

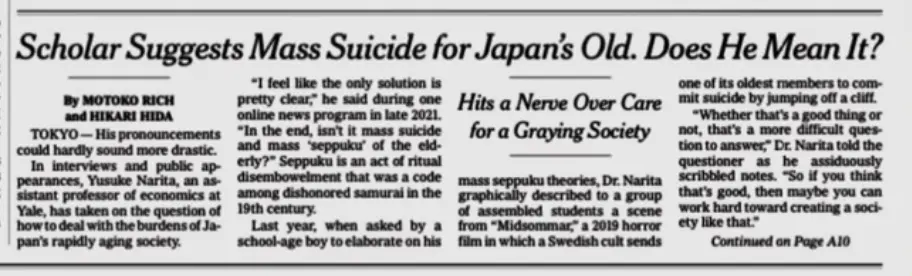

最具代表性的厭老言論,絕對來自耶魯大學日裔助理教授成田悠輔。

他在2019年和2021年,至少兩次在互聯網上發表了類似“解決老齡化的唯一辦法就是老年人集體切腹”的言論。

這種殘酷的建議,順利讓他登上了各國新聞頭條,也讓他備受批評,儘管他事後辯稱這種説法只是一種比喻,但日本一些激進的年輕人,還是認為他道出了自己的心聲,這和此前老害(字面意思是年老的禍害,常在SNS上用於攻擊老人)的説法同根同源。

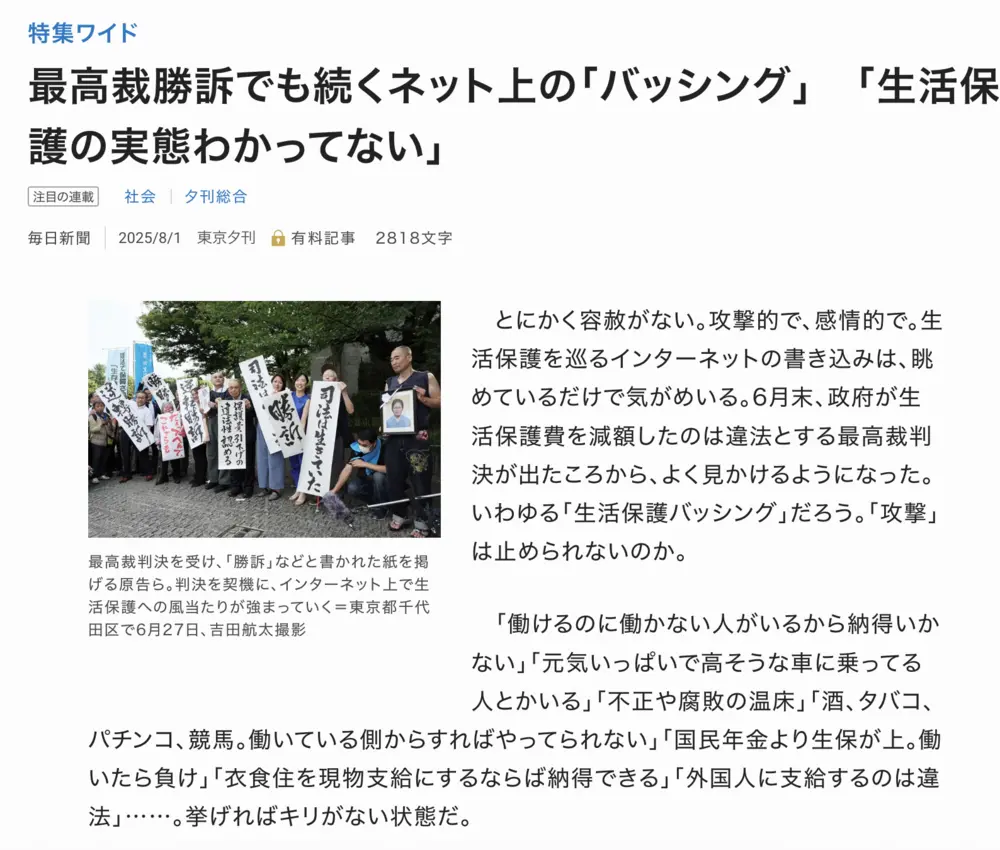

同時針對福利政策的攻擊也變得愈發激烈。

2013年至2015年期間,日本政府以“通貨緊縮導致物價下降”為由,將針對低收入者的生活補助中食費、電費等生活費用的基準額最高下調。根據朝日新聞社論的説法,累計削減約670億日元。

在日本多位評論員看來,這次削減低收入者保障是政客出於對民意的判斷:

雖然2012年的數據顯示,不正當領取金額僅佔補助總額的0.5%,但當時電視節目和媒體,出於流量考量而頻繁宣傳“不正領取”現象,引發了廣泛的恨意。

但這件事所造成的影響巨大,以至於日本最高法院於2025年6月27日,首次認定政府下調最低生活補助標準違法,但人們仍在攻擊福利制度與弱勢羣體的懶惰。

與此同時,一場針對外國人的敵意跡象也正在出現。

基於少數特殊案例和假新聞,日本社交媒體裏流傳着外國人被過度優待,以及是擾亂日本治安罪魁禍首的言論。

在2025年眾議院選舉中,這種不滿和敵意直接影響了選舉結果,最大的贏家就是高呼“日本優先”的保守派政黨參政黨,他們在參議院席位從1席飆升至15席。

這種把問題歸結於弱者的心態,是失去30年後,經濟長期陰鬱的必然結果。

泡沫經濟破滅之後,日本傳統的集體主義倫理與終身僱傭制度一起動搖。小泉政府為了應對財政赤字、長期停滯和社會怨氣,在2000年代初推動了一系列新自由主義改革。

一方面,他以結構改革為名,推進市場化、削減公共支出;另一方面,開始強調自我努力的概念,隨着這種自己責任論的擴散,貧困、失業與不穩定就業逐漸被解釋為個人不努力的結果,社會困境在輿情中也開始被轉嫁到個體身上。

這樣巨大的變動對日本人的精神衝擊是很大的,在《00年代的想象力》中,作者宇也常寬這樣寫道:

“泡沫經濟的崩潰摧毀了經濟繁榮,冷戰的終結湮滅了宏大敍事…90年代人們對世界的認識從不自由卻温暖的世界,變成了自由卻冰冷難懂的世界…但到了21世紀,小泉純一郎實施的一系列改革,使得幸存感的心態被整個社會接受,即社會不會為我們做什麼,我們要在這個前提下活下去。”

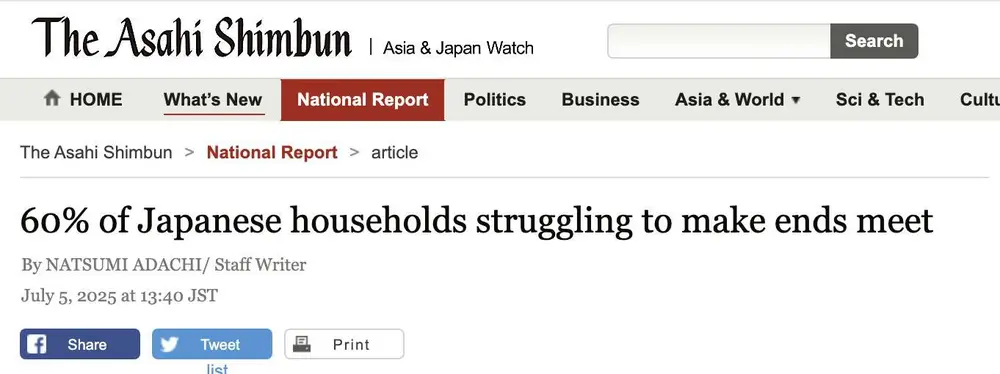

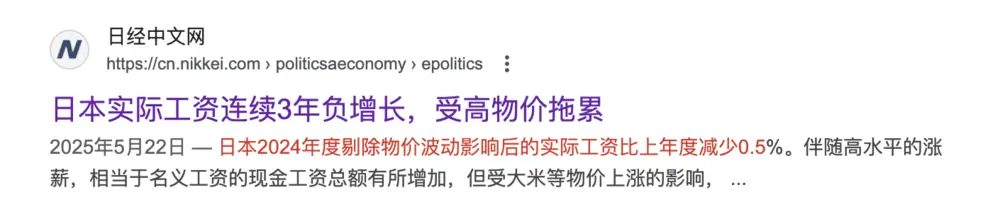

然而,二十多年過去,現實數據清晰地表明,即便大多數人竭盡所能,仍有超過一半的家庭自覺生活拮据。

根據日本厚生省7月4日發佈的一項報告,2024年日本社會中超過一半的家庭處於生活拮据的狀態,其中育兒家庭尤為嚴重。與此同時,單人家庭數量創新高,而有子女的家庭比例創下歷史新低。

這項報告説明日本社會正面臨雙重壓力,一方面,人們面對生活成本高企的經濟問題,感受到切實的生存焦慮;另一方面,家庭結構的變化加劇了單人家庭的孤立感與脆弱感。

而社會學研究表明,在經濟困頓、階層固化、資源分配緊張的環境中,羣體更容易將怨恨與焦慮投射到社會中最無力反抗的羣體身上,從而形成弱者歧視的普遍心態。

攻擊弱者的心態和攻擊清太的説辭,在這樣的時代裏形成了一種令人恐懼的對仗。

他們對於失落的人來説是安慰劑,在巨大的不確定性和壓力之下,通過告訴自己清太是自作自受,來告訴自己只要懂事、努力,就不會在這個時代淪落到《螢火蟲之墓》的田地。

但遺憾的是,就像《螢火蟲之墓》裏清太和西宮阿姨都是受害者一樣,經濟結構性問題和社會不平等,並不會因為個人的懂事和努力而消失。

為什麼日本這樣的轉變和我們有關?

因為恐弱與排外的同構敍事,不僅是經濟焦慮的社會出口,更是日本歷史修正主義的好兄弟;前者塑造敵意對象,後者為其提供敍事合法性,兩者互相豢養,試圖凝聚認同,也帶來與周邊國家的必然摩擦。

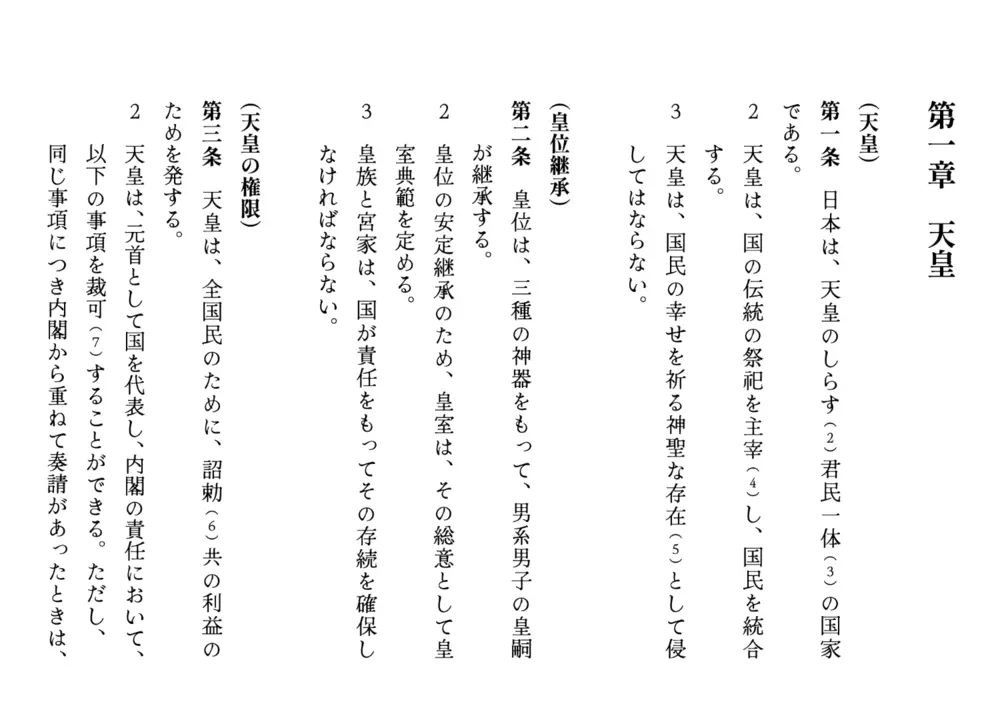

如果你不相信這種敍事的效力,那麼你看看剛剛拿下大量席位的參政黨的野心就知道了,他們黨派的可不只是強調限制移民、削減外籍人士福利以及重回傳統日本價值觀。

看看他們在《新日本國憲法(構想案)》中提到的“天皇主權説”和“強調教育敕語、天皇詔敕”的教育改革…這些帶有強烈的1945年前,昭和軍國主義色彩的政治議程,就足夠令人擔憂了。

想到這,你就能理解《螢火蟲之墓導演》高畑勳的擔憂了:

“…當時的社會極為壓抑,而在社會生活中最為糟糕的“集體主義”正瀰漫其間。在那樣的時代裏,西宮阿姨所説的話,既不算特別冷酷,也不算特別過分。

故事的主人公清太之所以失敗,是因為他在那樣一個時代裏,反其道而行,試圖僅憑他和節子兩人營造一個“純粹的家庭”這正是一種令人恐懼的“反時代”的行為。

如今的青少年以及我們這些大人之所以能夠在情感上理解清太,是因為時代發生了逆轉,價值觀也反轉了。

然而,若有一天時代再度逆轉,人們可能就無法再對清太產生共鳴,反而會像西宮的阿姨一樣,將清太視為理所當然該被指責的存在。

如果未來主流輿論認為清太應該被譴責,我會感到深深的恐懼。”

《螢火蟲之墓》其實算是一部半自傳式的作品。

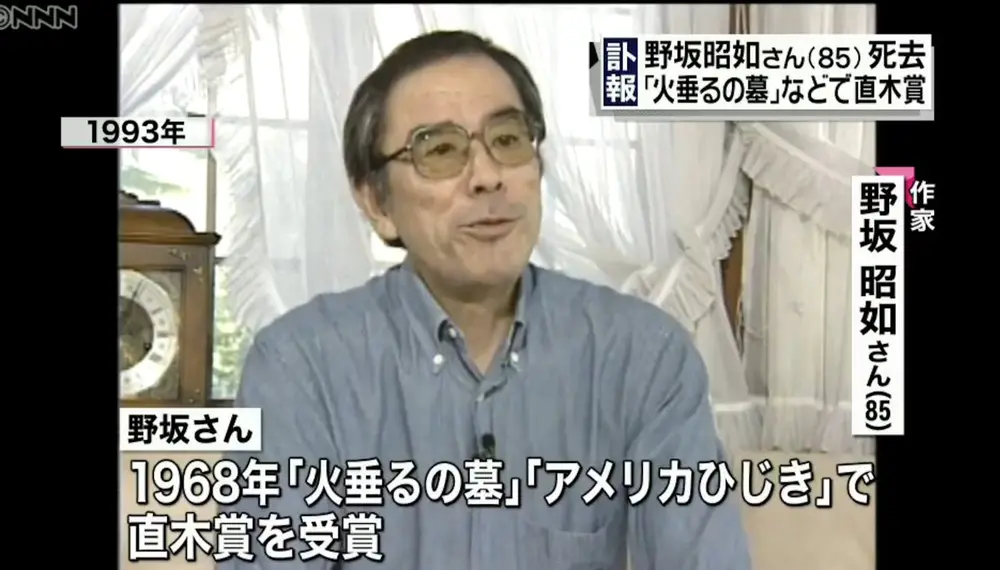

1945年的轟炸,讓《螢火蟲之墓》原著作者野坂昭如失去了父母。悲劇發生後,14歲的他帶着16個月的妹妹寄宿到親戚家裏,在動畫版中經典的帶妹妹去海邊,給她抓螢火蟲的片段,都來源於他的親身經歷。

不過,在後來的自述中,野坂昭如説整個故事是一部贖罪之作,因為現實中的他並沒有像清太那樣負責,他曾經為了停止妹妹的苦惱而打她的頭,還吃掉了本該分給妹妹的食物——以至於他認為是自己造成了妹妹的早逝。

我是最後一代能傳遞戰爭經驗的人——在生前,他曾這樣説。

《螢火蟲之墓》堪稱日本戰後最具代表性的文藝作品之一,儘管他在技巧上是感人至深的,但內核中對戰爭的反思卻是含糊而破碎的。

它所代表的,是一種“不去追問戰爭根源,只強調拒絕戰爭”的和平主義視角——這種態度在日本社會已成為某種主流敍事,甚至在中國輿論場也常常能見到,即日本人民同樣是軍國主義的受害者。

然而,這類作品往往止步於“戰爭很慘烈,不應再發生”的表層哀悼,卻缺乏對戰爭責任與歷史根源的系統清算。這使得所謂的反思如同無根之木,極其脆弱。

一旦社會承壓,脆弱的和平敍事便開始鬆動:從苛責虛構人物,到批判現實中的弱勢羣體,這種心態不斷擴散,並與保守議程形成合謀,共同將社會矛盾轉嫁於弱者。

更深遠的問題在於,日本作為二戰的主要發動者和加害者,其對亞洲各國造成的深重創傷,絕不是一句輕飄飄的“我們錯了,以後不這樣了”就能化解的。

這種敍事下造成了缺乏真誠的罪責意識和徹底的歷史檢討,不僅無法實現真正意義上的跨國曆史對話與和解,反而會將整個國家引向更加封閉、狹隘的身份敍事。

戰後日本人對待侵略戰爭的態度,除了和平主義敍事,還有民族主義和和解主義,三者分別強調受害者身份、民族英雄身份和戰爭罪犯身份彼此對立。

那麼,為什麼和平主義的受害者視角在日本最為流行?

一、儘管在二戰後期,日本軍隊在各個戰場不斷“玉碎”,但日本民眾對戰爭殘酷性的認識,還得從1944年末盟軍開始對日本進行大規模轟炸才有感知。

在《帝國的銀幕》一書中,作者彼得·海就記錄了這樣一段話:“回想1945年,我怎麼也不覺得是1944年的延續…2月還好,3月就一下悽慘到底了。”

回憶者所述的3月,是李梅火攻東京剛剛結束,盟軍戰略轟炸的全面升級,此時距離8月15日日本無條件投降不到半年。

正是這種感知,使得日本關於戰爭題材的文藝創作,大多都圍繞與美國的戰爭展開,以至於他們眼中的戰敗,是中途島海戰、是在新幾內亞被澳大利亞人虐殺、是廣島長崎挨原子彈,而不是在中國的戰敗。

認知偏差自然使得他們對持續更久的侵略戰爭感知偏弱,更無法形成侵略罪行的整體史觀,只能給自己困在狹隘的受害者視角下自憐。

1943年的東京有樂町

1944年的銀座街頭

1945年5月的銀座

二、按照日本政治學家丸山真男的説法,日本戰前天皇體制的集體無責任體制,造成了人們缺乏責任意識。

而在戰後,擁有無限責任、統治日本20多年的裕仁天皇沒有承擔任何責任,那麼民眾自然也就開始推卸責任。

所以在戰後日本形成了一種自我欺騙的荒誕畫面,老百姓説被軍部騙了,軍部的又説上級騙了,但上級又是無責任的,那麼追究戰爭罪責就成了一個死結,所謂的反思也就不了了之。

但從歷史事實來看,最傾向於支持日本實施侵略戰爭的,恰恰是社會的中堅力量。

1937年七七事變爆發後,企畫院產業部針對農山漁村實施了一項關於針對中國戰爭態度的調查,調查結論是中間階層以上為了防止與華再起糾紛,支持堅持到底;而中間階層以下,則希望早日停止。

1940年文部省針對接受徵兵體檢的20歲男子調查顯示,受教育程度越深的士兵,則越支持選擇“無論多麼艱苦,我們都要達到戰爭目的”。

但這些調查,在戰後少被提及。

就這樣,在戰爭記憶侷限、集體責任缺失和中間階層認知偏差的作用下,受害者視角深植日本記憶,錯不在己的心態演化為普遍的苛責他人的思維慣性,以至於一遇問題就找替罪羊成了一種下意識的習慣。

今天,當日本人陷在失去30年的泥沼中無法自拔,情緒正義就成了唯一的選擇,抨擊清太的軟弱是一種,像參政黨一樣想重回昭和時代又是一種。

但無論哪一種,歷史都已經給過他們,這樣選擇的答案了。

今天的局面,其實早就有人預言了:

“面對戰爭,説一聲受騙了就能心安理得的人,那麼可能未來還會被騙。不過我覺得,現在他們已經開始被新的謊言欺騙了。”

——伊丹萬作,日本導演,1900-1946