誰的馬來西亞?——解構“馬來人至上”的百年迷思_風聞

爽爽的南洋-马来亚大学 文化研究博士在读-香港、新马研究学者|关注:历史、冷战与华人文化。08-29 07:02

在許多國內民眾的印象中,馬來西亞華人似乎長期被貼着一個令人心酸的標籤——“二等公民”。為何這些早已落地生根、為國家建設做出巨大貢獻的華裔,似乎總在自己的祖國面臨着一層無形的天花板?

事實上,這種地位差異並非完全源於社會偏見,而是深植於馬來西亞國家構建的頂層設計之中。這套設計的總開關,正是一個被稱為“馬來人至上”的立國原則。它並非天然形成或自古就有,而是一套在殖民時代被構想、在戰爭中被激化、最終通過建國時的政治交易寫入憲法的制度安排。

因此,要真正看懂馬來西亞華人的處境,我們必須暫時放下情緒,回溯歷史,去解剖“馬來人至上”是如何被一步步建構起來的。

1.英國殖民時期

現代意義上的“馬來人至上”意識形態是在英國殖民時期被塑造出來的。英國人為了統治的便利,採取了間接統治的策略。他們奪取了實際的行政和經濟權力,但在名義上保留了馬來蘇丹作為各邦的合法君主。英國人認為:他們是應馬來統治者的邀請而來的,職責是幫助馬來人統治他們的國家。 這一策略看似尊重了地方傳統,實則產生了一個深遠的影響。它在法律和行政上將馬來亞這片土地的所有權與馬來族羣牢牢綁定。在這個體系中,馬來人被定義為原住民,而同期被大量引入從事錫礦和橡膠種植的華人和印度人,則被視為外來者或暫居者。

《邦咯條約》為英國正式取得干涉馬來半島土邦的權利,霹靂正式成為英國的殖民地。20世紀初,這些華印移民的後代開始在馬來亞落地生根,並逐漸提出分享政治權利的要求時,新興的馬來民族主義者感到了深刻的威脅。他們會時常提起英國人建立的這套法律和行政框架,最後這套英國人建立的策略成為了馬來民族主義者主張自己“主人”地位的最有力武器。可以説,正是英國人撰寫了法理劇本,為後來大馬的種族政治埋下了伏筆。

《邦咯條約》為英國正式取得干涉馬來半島土邦的權利,霹靂正式成為英國的殖民地。20世紀初,這些華印移民的後代開始在馬來亞落地生根,並逐漸提出分享政治權利的要求時,新興的馬來民族主義者感到了深刻的威脅。他們會時常提起英國人建立的這套法律和行政框架,最後這套英國人建立的策略成為了馬來民族主義者主張自己“主人”地位的最有力武器。可以説,正是英國人撰寫了法理劇本,為後來大馬的種族政治埋下了伏筆。

2.日本佔領時期

英國人提供了“馬來人至上”的最初理論框架,而第二次世界大戰期間的日本佔領(1941-1945)則為這套理論注入了激烈的族裔矛盾。日軍為了鞏固統治,採取了以巫制華的策略。他們一方面殘酷鎮壓以華人為主體的抗日力量,另一方面則積極拉攏馬來人。

日佔時期海報,鼓勵馬來人學習日語並採納日本文化日軍不僅釋放了被英國人囚禁的激進馬來民族主義領袖,還大力宣傳“馬來亞是馬來人的馬來亞”等口號,並將馬來語定為官方語言之一。他們將大量馬來青年招募進警察和輔助部隊,用以對付華人的抗日遊擊隊。這種做法極大地激化了族羣間的矛盾,使得原本的經濟和文化差異升級為流血對立。

日佔時期海報,鼓勵馬來人學習日語並採納日本文化日軍不僅釋放了被英國人囚禁的激進馬來民族主義領袖,還大力宣傳“馬來亞是馬來人的馬來亞”等口號,並將馬來語定為官方語言之一。他們將大量馬來青年招募進警察和輔助部隊,用以對付華人的抗日遊擊隊。這種做法極大地激化了族羣間的矛盾,使得原本的經濟和文化差異升級為流血對立。

馬來亞人民抗日軍戰爭末期及戰後初期的權力真空中,華裔抗日軍對被視為日軍走狗的馬來官員和警察進行報復,而馬來鄉村則組織起來反擊,導致了多起流血衝突。這段恐怖的經歷,在馬來社羣心中留下了深刻的創傷,並將華人塑造成了威脅其生存的他者,也讓“馬來人的馬來亞”這一觀念,從一個政治口號內化為一種深植於集體記憶中的生存信念。

馬來亞人民抗日軍戰爭末期及戰後初期的權力真空中,華裔抗日軍對被視為日軍走狗的馬來官員和警察進行報復,而馬來鄉村則組織起來反擊,導致了多起流血衝突。這段恐怖的經歷,在馬來社羣心中留下了深刻的創傷,並將華人塑造成了威脅其生存的他者,也讓“馬來人的馬來亞”這一觀念,從一個政治口號內化為一種深植於集體記憶中的生存信念。

3.建國之路

二戰結束後,馬來西亞的建國之路充滿了曲折與博弈。正是在這一過程中,“馬來人至上”從一種民族主義思潮,被逐步確立為國家的根本結構,1969年的513種族暴動更是成為這一進程中慘痛的催化劑。

戰後,英國人試圖推行一個名為馬來亞聯邦的計劃,該計劃旨在建立一箇中央集權的殖民地,給予所有族羣平等的公民權,並將各州蘇丹的主權轉移給英國王室。這一方案被馬來社會視為對歷史地位和生存權利的剝奪,這引發了抗議浪潮。也就是在這場危機中,馬來民族統一機構(簡稱“巫統”)應運而生,併成功迫使英國放棄該計劃。

馬來人對馬來亞聯邦計劃的抗議馬來族裔在這一事件的成功,為馬來民族主義者贏得了巨大的政治資本。1957年獨立前夕,各族羣精英達成了一項關鍵的政治妥協,這後來被稱為馬來西亞的社會契約。這項契約的核心內容是:非馬來人(主要是華人和印度人)以獲得完整公民權為交換,承認並接受馬來人的特殊地位(後寫入《聯邦憲法》第153條)、伊斯蘭教作為聯邦官方宗教以及馬來統治者的象徵性主權地位。 這筆交易為馬來亞的平穩獨立奠定了基礎,但也埋下了日後爭議的種子。因為它在建國之初,就將公民身份與族羣身份進行了捆綁,將平等權利與特殊地位並置於一部憲法之內。

馬來人對馬來亞聯邦計劃的抗議馬來族裔在這一事件的成功,為馬來民族主義者贏得了巨大的政治資本。1957年獨立前夕,各族羣精英達成了一項關鍵的政治妥協,這後來被稱為馬來西亞的社會契約。這項契約的核心內容是:非馬來人(主要是華人和印度人)以獲得完整公民權為交換,承認並接受馬來人的特殊地位(後寫入《聯邦憲法》第153條)、伊斯蘭教作為聯邦官方宗教以及馬來統治者的象徵性主權地位。 這筆交易為馬來亞的平穩獨立奠定了基礎,但也埋下了日後爭議的種子。因為它在建國之初,就將公民身份與族羣身份進行了捆綁,將平等權利與特殊地位並置於一部憲法之內。

獨立後的十餘年,這套精英共治的模式在磕磕絆絆中運行。然而,隨着經濟發展和社會變遷,非馬來人要求更多平等權利的呼聲日益高漲。這場意識形態的緊張關係在1965年達到頂峯,當時由李光耀領導的新加坡因倡導“馬來西亞人的馬來西亞”理念,與聯邦政府產生激烈衝突。這場無法調和的矛盾最終導致新加坡被逐出聯邦,也為半島的族羣政治埋下了更深的隱患。

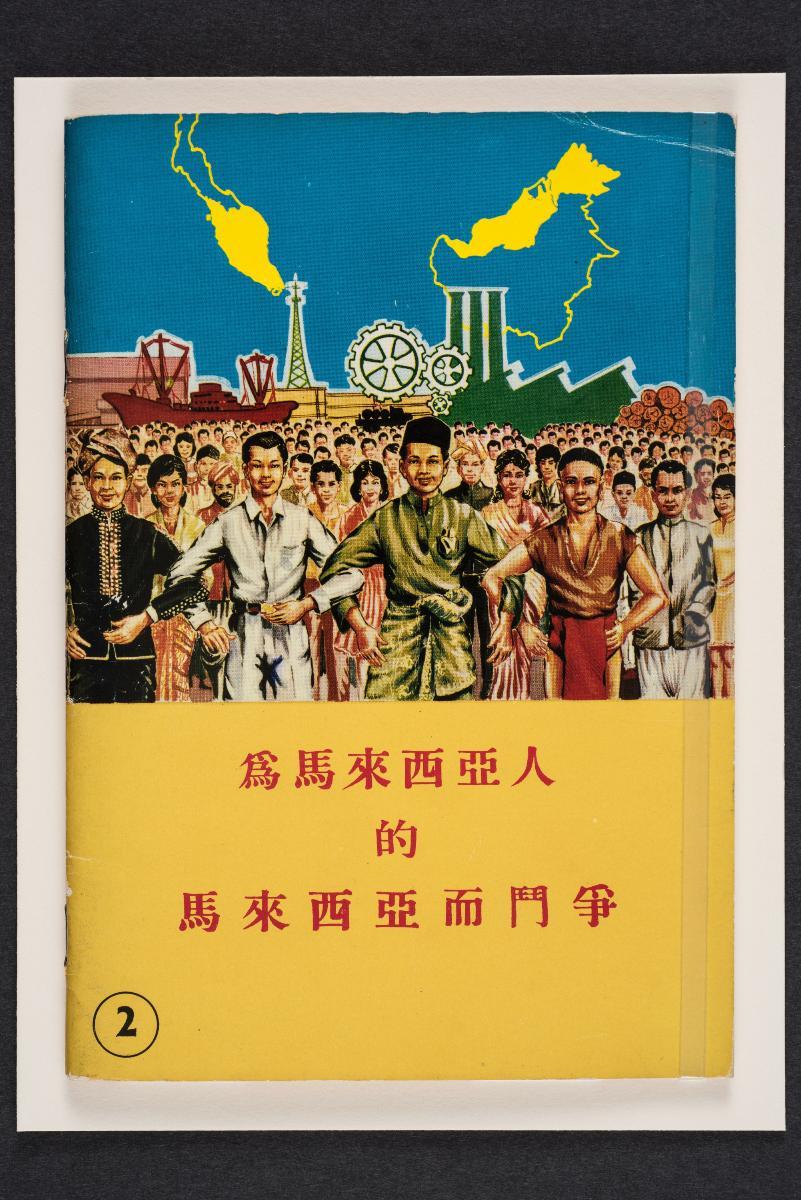

新加坡文化部1965年製作的海報1969年的全國大選正是在這種背景下成為一個轉折點。以“馬來西亞人的馬來西亞”為口號的反對黨派獲得了巨大成功,這被許多馬來人視為對社會契約的公然挑戰。選舉後的勝利遊行最終演變為一場席捲首都吉隆坡的血腥種族暴動,史稱513事件。

新加坡文化部1965年製作的海報1969年的全國大選正是在這種背景下成為一個轉折點。以“馬來西亞人的馬來西亞”為口號的反對黨派獲得了巨大成功,這被許多馬來人視為對社會契約的公然挑戰。選舉後的勝利遊行最終演變為一場席捲首都吉隆坡的血腥種族暴動,史稱513事件。

513事件513事件是馬來西亞的政治分水嶺。國家進入緊急狀態,國會被無限期中止,權力集中到一個由軍人和官僚組成的國家行動理事會手中。在此後的21個月裏,這個理事會以前所未有的力度,對國家進行了系統性的重塑。唯一目的就是確保馬來人的政治支配地位永不動搖。 這一後513新秩序通過一系列影響深遠的政策得以實現:

513事件513事件是馬來西亞的政治分水嶺。國家進入緊急狀態,國會被無限期中止,權力集中到一個由軍人和官僚組成的國家行動理事會手中。在此後的21個月裏,這個理事會以前所未有的力度,對國家進行了系統性的重塑。唯一目的就是確保馬來人的政治支配地位永不動搖。 這一後513新秩序通過一系列影響深遠的政策得以實現:

1)新經濟政策: 這一政策旨在通過國家干預,在20年內(1971-1990)將馬來人(及其他土著,統稱 Bumiputera)在國家經濟中的股份佔比提升至30%。它不僅涉及經濟,更滲透到教育、就業、商業許可等社會生活的方方面面,成為制度化“馬來人優先”的核心工具。

2)國家文化政策: 該政策明確規定,國家文化必須以本區域的原住民文化(即馬來文化)為核心,伊斯蘭教是重要組成部分,其他族羣的文化只有在適合及恰當的情況下才能被接納。這實質上是將馬來文化霸權官方化。

3)憲法修正案: 國會通過修憲,將馬來人特殊地位、馬來統治者主權、國語等議題列為敏感議題,禁止任何形式的公開討論和質疑,否則即可以煽動罪論處。

經過513事件的洗禮,原本那個心照不宣的社會契約被徹底重塑了。它被巫統重新包裝成一份神聖、單向且不可更改的紅線。在這套新的敍事中,非馬來人的公民權被描繪成是馬來人的一種“恩賜”,而接受馬來人的支配地位則是這種“恩賜”附帶的永久義務。任何對特殊地位的質疑都被等同於對國家根基的背叛。通過這種方式,一項歷史性的政治交易被成功地轉化為一件束縛未來的意識形態武器。

4.當代爭議

513事件將“馬來人至上”的結構制度化後,1980年代則是這一意識形態在話語層面正式加冕的時期。它從一種不言自明的政治潛規則,變成了一套被公開闡述、系統辯護的統治哲學,並持續引發着當代的政治紛爭。

1986年8月30日,時任巫統重要領袖及首相馬哈迪智囊的拿督阿都拉阿末 (Dato’ Abdullah Ahmad) 在新加坡發表了一場標誌性的演説。這場演講被後來的研究者普遍視為現代“馬來人至上”論述的濫觴。

阿都拉阿末在演講中毫不含糊地指出:“馬來西亞的政治制度是建立在馬來人的支配之上,這是我們開始一切討論的前提”。他將這種馬來支配直接與建國時的社會契約掛鈎,聲稱非馬來人獲得公民權的代價就是接受這個由馬來人主導的政治體系。他進一步論證,1969年的513事件正是因為這一契約受到了挑戰,而之後推行的新經濟政策則是為了履行和鞏固這一契約的承諾,必須持續下去以維繫馬來人的支配地位。

這場演講首次將“馬來人至上”從一種彌散的、情緒化的民族主義情感,系統化、理論化為一套清晰的政治綱領。它為已經形成的政治、經濟、文化霸權,提供了一套完整的合法性説辭。

當然,“馬來人至上”的論述並非沒有挑戰者。在這一論述的發展過程中,也催生了與之對立的、更具包容性的建國理念,形成了馬來西亞政治中持續至今的意識形態對峙。例如,由時任首相馬哈迪在1990年代提出,旨在塑造一個超越族羣界限的、統一的“馬來西亞國族”認同。這一論述主張所有公民,無論種族,都首先是馬來西亞人。然而,這一理念很快遭到了馬來保守派的強烈反彈,他們批評這是一個模糊的概念,試圖削弱馬來人的核心地位,並認為這是在重提當年引發513事件的“馬來西亞人的馬來西亞”口號。 例如近年來由反對黨派提出的“人民主權”的概念,旨在用現代民主的主權在民思想,直接對抗主權在單一族羣的“馬來人至上”觀念。它主張國家的最高權力屬於全體馬來西亞人民,而非任何特定族羣。

這種意識形態的對峙,並非僅僅停留在理論層面,而是不斷在現實政治中引爆衝突,成為撕裂社會共識的導火索。2018年,新上台的希望聯盟政府計劃簽署聯合國的《消除一切形式種族歧視國際公約》(ICERD)。這一舉動被巫統和伊斯蘭黨描繪成一場將摧毀《聯邦憲法》第153條、廢除馬來人特殊地位的陰謀。他們成功動員了大規模的街頭抗議,將一項國際人權公約塑造為對馬來民族生存的直接威脅。最終,面對巨大的政治壓力,新政府被迫放棄簽署計劃。

吉隆坡獨立廣場 2018反對《消除一切形式種族歧視國際公約》集會2019年召開的馬來人尊嚴大會由四所國立大學牽頭,多位馬來政壇巨頭(包括時任首相馬哈迪)出席的一場大規模集會。大會旨在探討馬來人在新時代下所面臨的“尊嚴”挑戰,並最終通過了一系列決議,要求政府在經濟、教育、宗教和政治等所有關鍵領域,確保馬來人的主導地位。

吉隆坡獨立廣場 2018反對《消除一切形式種族歧視國際公約》集會2019年召開的馬來人尊嚴大會由四所國立大學牽頭,多位馬來政壇巨頭(包括時任首相馬哈迪)出席的一場大規模集會。大會旨在探討馬來人在新時代下所面臨的“尊嚴”挑戰,並最終通過了一系列決議,要求政府在經濟、教育、宗教和政治等所有關鍵領域,確保馬來人的主導地位。

2019馬來人尊嚴大會事實上每年的巫統年度代表大會,也常被視為“馬來人至上”思想的“充電站”。會上,從黨主席到基層代表,都會反覆強調巫統作為宗教、民族和國家捍衞者的角色。

2019馬來人尊嚴大會事實上每年的巫統年度代表大會,也常被視為“馬來人至上”思想的“充電站”。會上,從黨主席到基層代表,都會反覆強調巫統作為宗教、民族和國家捍衞者的角色。

這些事件揭示了一個深刻的困境:馬來西亞的政治已經陷入一種威脅敍事的循環。為了維持政治合法性,“馬來人至上”的倡導者必須不斷地尋找或製造新的威脅,將任何推動平等的嘗試(如上述的ICERD)都解讀為對馬來人生存的攻擊。這種動員恐懼的策略,使得任何温和、包容的建國論述都舉步維艱,因為即便是支持這些理念的馬來領袖,也隨時可能被貼上出賣民族的標籤。這使得馬來西亞的國族構建,始終在族羣認同和國家認同的拉扯中徘徊不前。

“馬來人至上”是馬來西亞國族構建過程中最核心、也最未被解決的難題。它的走向將定義這個多元國家最終將以何種面貌走向未來。

本文寫於馬來亞68週年獨立日前夕。

衍生閲讀列表:

中文著作

陳貞榮,《馬來西亞「馬來至上」之研究》(2011)

祝家華,《解構政治神話——大馬兩線政治的評析(1985-1992)》(1994)

王賡武,《中國與海外華人》(1994)

英文著作

Syed Husin Ali, The Malays: Their Problems and Future (2008)

Cheah Boon Kheng, Malaysia: The Making of a Nation (2002)

James Chin & Andrew Harding (eds.), 50 Years of Malaysia: Federalism Revisited (2014)

William R. Roff, The Origins of Malay Nationalism (1967)

Anthony Milner, The Malays (2008)

Kua Kia Soong, May 13: Declassified Documents on the Malaysian Riots of 1969 (2007)