日本人真地認真反思歷史了嗎?談談遊日的一些觀感和思考_風聞

顺手牵羊-08-29 07:32

來源:阜成門六號院

1. 在日本國民心中,日本作為侵略者的形象是虛化的,是缺乏細節瞭解的,而日本是戰爭受害者的形象是具象的,整個國家各個縣、各個大中城市都有護國神社、慰靈館、戰災紀念館,不厭其煩地向國民講述日本在戰爭中受到的損失,日本社會對兩種記憶的塑造力度是截然不對等的。

2. 在施暴者佯作無事,沒有認真反省和悔改的情況下,任何人都無權要求受害者要大度,放下歷史包袱。這顯然是在用不同的權利觀和道德水準來要求施暴者和受害者。如果是以強迫受害者的寬容來結束歷史爭議,這是偽善,是對公理正義的褻瀆。

3. 我們決不能忘記受戕害的歷史,也不要選擇性記憶歷史,以及工具化歷史。中國人處理歷史面臨兩難境地,人性導致很難在兩者之間把握好平衡,這也是施暴者留給受害者的另一個難題。

(一)位於政治話語中央的“昭和館”式歷史敍事,以及位於邊緣的“立命館”式敍事

每逢重大歷史紀念日,以及中日之間發生什麼不愉快事情。經常有人説日本其實已經對二戰歷史做了很好地反思,其實是我們一直在操縱歷史話題,煽動國民情緒,來為現實服務;或者説我們國民性有問題,糾結於歷史,不願平復傷痕,跟歷史過不去。筆者之前對這個觀點無法置評,直到去年在東京系統參觀了幾個二戰歷史紀念地之後,才有所直觀感悟。

筆者曾經訪問過很多德國二戰紀念地。僅柏林就有9個二戰相關的紀念館,其中最著名的是“戰爭與暴政犧牲者紀念館”,另外還有數十個二戰暴力題材的紀念碑、紀念花園,無處不在地提醒德國法西斯主義給人們造成的災難。在德國,你可以非常容易獲得納粹暴力史信息,即使鄉下小城也有很多紀念地。

但是筆者去東京前做攻略時,卻費了很大的勁,這個全球人口最多的城市,竟然沒有一個正式的二戰史紀念館,這本身就很説明問題,二戰是日本現代歷史上最重大事情,連一個紀念館都沒有,就充分説明這個民族的迴避心態。

如果非要説這個國家有這麼一個二戰專題紀念館,那就是作為日本十二家國立博物館之一的昭和館。昭和館位於皇宮隔壁的九段,約等於北京王府井、南池子的位置,亦可見其處於國家政治話語中心地位。紀念館最顯眼處是巨幅美軍轟炸東京的照片,顯然是告訴觀眾,日本才是這場戰爭的受害者。昭和館對戰爭的敍事,基本上是戰前日本寧靜繁榮,然後進入中國和東南亞各國,然後日本遭受巨大戰爭災難,然後日本人自力更生、奮發重建。偌大的紀念館,見不到日本對他國造成的暴力傷害,也不提日本人民為什麼被捲入戰爭。

(昭和館)

儼然這是一個日本是受害者的歷史敍事,正如日本國家旅遊局對它的介紹是“專為紀念日本百姓在第二次世界大戰期間所承受的苦難生活而建,保存了日本歷史上這段最悲劇時期民眾的生活百態”。只講自己的苦難,而不提給他人造成的苦難,不講自己為什麼遭受這種苦難,這是一種什麼心態?

(昭和館不厭其煩地講述日本人在戰爭中遭受的苦難)

昭和館儘管是國立博物館,卻由遺族會這個右翼組織來運營,也顯示出日本政府的心態,即讓戰爭發動者的後人去書寫二戰的歷史,當然得出自己是受害者的結論。筆者又順騰摸瓜找到遺族會辦公室,它就設立在日本帝國時代的軍部俱樂部大樓內,似乎表達它對過去的眷戀。

(九段會館及遺族會辦公室)

站在昭和館就可以看到靖國神社的大鳥居,如果東京還有二戰相關紀念地,這裏當然也是最重要的之一。靖國神社是東京五社之一(約等於對標北京的天地日月社稷壇),佔地約10萬多平米。它的位置和規模,亦證明它所表達的意識形態在國家政治生活中的位置。

筆者路過這裏時候,一羣人正在紀念沖繩戰役死亡的士兵,揮舞着當年的軍旗,如果一羣德國人揮舞着納粹旗幟阿登戰役死亡的黨衞軍戰士,世界會如何反應?靖國神社並不是完全是一個歷史建築,參道上的建築基本都是二戰後不斷偷偷被加進去的,比如最顯眼的青銅大鳥居是1974年建造的,它同時還是日本最大的鳥居。

靖國神社最近一些年又增添兩處紀念標誌。一是“送家人出征雕塑”,把戰爭塑造成温情的行動,完全忽略了對外派遣士兵血腥的一面。另外一處是“帕爾博士功德彰顯碑”,帕爾(Radhabinod Pal)是遠東軍事法庭唯一主張戰犯無罪的審判委員,他的神奇邏輯是:“侵略戰爭是一種國家行為,國際法的追訴對象僅僅是國家,而不能罪及個人;日本對那場戰爭負有道德的責任,但是沒有法律責任”。日本人為了感念它的“仗義執言”,於2005年為他立碑記功,安倍接任首相後還專門接見他的家人,代表政府表示感激。這不是赤裸裸地否認一切戰爭責任,以及軍國史觀仍在不斷被完善中嗎?

筆者也曾訪問過大阪城市中心的“國際和平中心”,這個紀念館上下三層分別介紹明治至昭和初期的大阪、1945年大空襲和戰後重建。不厭其煩展示大阪在空襲中遭受破壞之慘狀,意在塑造日本是受害者的形象,以及展示日本國民堅忍不拔的精神。雖冠以和平之名,但這裏的“和平”表達的並不是日本不要破壞他人的和平,而是日本期待自己不受侵犯的和平。另據據研究者講,這個和平紀念館本來是有展示對其他國家侵略罪行內容的,但是2010年後被強行刪去了。

如果你尋找一個反思日本對其他國家造成傷害的歷史紀念館,那將很艱難。筆者很早就結識的池田惠理子(NHK製片人)創辦的“女性戰爭與和平資料館”是為數不多的幾家之一。不過無論是位置和規模上,比起前面幾個都不可同日而語,它坐落於西早稻田(大約相當於北京中關村吧),僅是租用了幾間民房,隨着池田女士越來越年老,維持經費也越來越困難,並且還經常受到右翼分子的騷擾。

(西早稻田居民區的“女性戰爭與和平資料館”)

筆者再多介紹幾句池田女士和慰安婦的事情。在21世紀初,池田女士數次帶領慰安婦訴訟法律團隊,去山西、河北看望幸存的慰安婦,筆者也曾經一起前往,見到了正在與日本政府打官司的萬愛花等人。面對這些訴訟,日本法院採取了一個拖字,把流程延長到好幾年,就是把這些七老八十行動不便的老年拖到沒有力氣來東京告狀,或者等着他們死亡,案子自然就終結了。即便是走到訴訟最後一個階段,也都以訴訟時效過期(最長20年),“個人請求權”缺失(個人無權告國家)來搪塞,現在這些慰安婦已全都去世,無一人拿到日本政府賠償,這又是一個對歷史的怎樣怯懦和迴避呢?

京都西郊金閣寺旁邊的立命館大學國際和平博物館,也是少見的展示日本侵略罪行的地方之一。這個小型博物館儘管這是一個反思日本戰爭行為的場所,但是依然不能大大方方地反思,日本對殖民地傷害只不過是十幾個展區中的其一,並且只能包裝在反思20世紀人類所有戰爭傷害主題下進行。

筆者權且把迴避戰爭罪責的歷史敍事稱作“昭和館”式敍事,承認戰爭罪責的敍事稱為“立命館”式敍事。昭和館赫大的建築、顯耀的位置,彰顯着這種敍事的中心位置,而縮居偏郊的立命館,則反映了這種敍事在日本社會中邊緣的位置。

(二)具象的“受害者”記憶與模糊的“侵略者”記憶

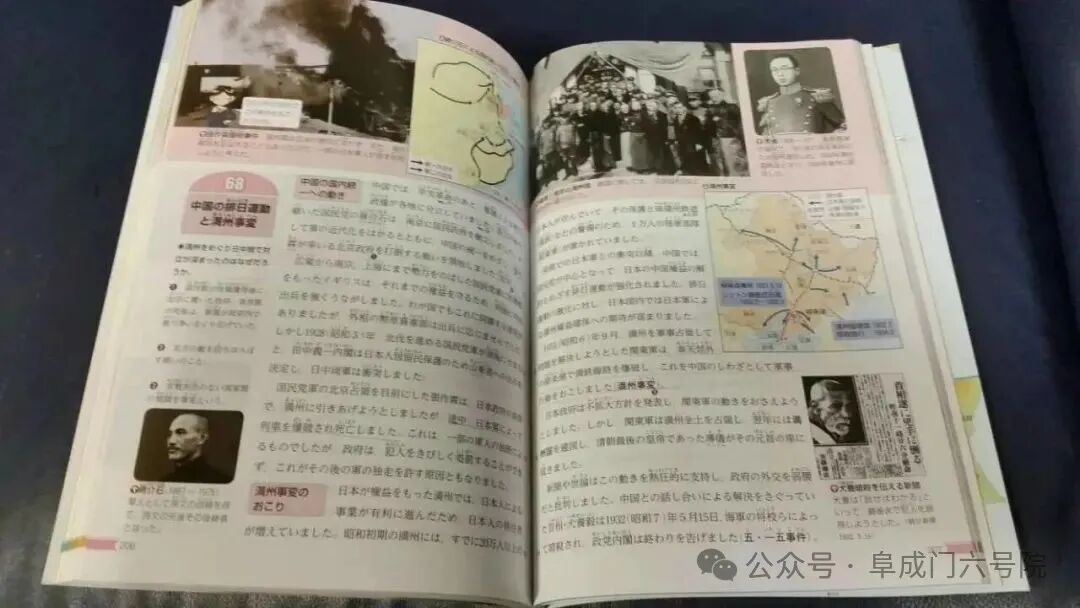

歷史建構的另一個重要依託物就是歷史教科書,日本教科書是如何寫中日戰爭的呢?上次去東京,我專門到國會圖書館查閲到一些中學教科書,簡單聽翻譯介紹了一下,其立場與“昭和館”式敍事並無本質差異。回國後,又找到首師大史桂芳教授和旅日記者徐靜波先生關於這方面的著作,內容非常詳實。

日本中學歷史教材採用率比較高的有清水學院版、第一學習社版、東京書籍版、實教出版社版、山川出版社版這幾家,合計覆蓋率達到90%以上,以上史書的二戰史觀點就可以説是日本主流關於歷史的認識。

對於九一八事變,清水書院版教科書認為:“張學良東北易幟後,制定了滿洲自立開放的目標,推進與滿鐵並行的鐵道線路建設。蔣介石的國民政府也以民族運動為背景,乘機收回列強的利權。在這種形勢下,擁有滿洲和蒙古利權的沙皇俄國倒台,日本深刻地感覺到在中國東北權益的危機,發動了柳條湖事變”。

明成社版教科書認為:“國民政府提出收回日本擁有的既得利益、國權的政策。滿州反日運動高漲,傷害日本僑民和權益事件增多,擔任關東州及滿鐵警備任務的關東軍,企圖以武力將滿洲從中國分離出去,保護滿蒙權益、對抗蘇聯的威脅。1931 年 9 月石原莞爾等一部分關東軍將校計劃在柳條湖附件炸燬鐵路路軌,關東軍隨即採取全面軍事行動,半年內控制了整個滿洲(滿洲事變)”。

顯然,都是把中國正常收回本國權利的正當行為,當做事變爆發的誘因。光説中國人的民族主義會危及日本人,不提中國民族主義就是因為日本侵略產生的,這是什麼邏輯呢?在日方責任上,又把政府説成是無辜者,無力控制關東軍行為,這跟當年戰爭發動者的説辭不一樣嗎?

對於盧溝橋事變後的戰爭擴大化,普遍也都是這套邏輯,歸咎於中國的“過激反應”,歸咎於軍部勢力,而日本政府似乎是被動無奈的。比如山川出版社版教材認為:“1937年7月7 日,北京郊外的盧溝橋附近,日中兩國軍隊發生衝突事件。雖然現地一度達成停戰協定,但是,近衞內閣屈服於軍部的壓力,改變了最初的不擴大方針,增兵擴大戰火。與此相對應,國民政府也作出堅決抗戰姿態,戰鬥超出了日方的預想,發展成為全面戰爭 ”。

明成社版教材認為:“1937 年 7 月,北京郊外的盧溝橋附近,日中兩軍忽然發生衝突。近衞內閣提出了不擴大方針,現地達成了停戰協定。但是,7月末,在北京郊外發生通州事件,8月,在上海發生殺害大山海軍中尉事件。因此,政府為了武力應對事態、保護僑民,向國內師團下了動員令,華北的兩國軍隊衝突擴大。8 月戰火燒到上海,兩軍處於戰鬥狀態,日本放棄不擴大方針。對此,蔣介石下達總動員令,共產軍參加戰線。於是,戰線擴大到中國全境”。

對於日軍暴行和南京大屠殺,多數書籍都有提到,但是做簡單化處理、一筆帶過,南京大屠殺人數均無涉及。東京書籍版教材説: “佔領南京時,日軍殺害了包括女性、兒童在內的很多中國人 (南京事件),受到很多國家的譴責”。清水書院版教材説: “佔領國民政府首都南京時,殺害了許多非武裝的中國人(南京事件),還對共產黨控制區域,不加區分地屠殺士兵和平民,實行掠奪、放火等。因為受報道管制,當時日本國民並不知道這些野蠻行徑。”

所以,儘管日本教科書沒有否認日本大屠殺和戰爭罪行存在,但是均是輕描淡寫,用筆遠遠不如日本在戰爭期間受到侵害內容多。日本教科書規避戰爭責任,是普遍存在的問題,而非中國一些學者所説的,那些否定戰爭責任的教科書使用率不超過1%。

依據以上的瞭解和觀察,我們可以初步斷定:日本整個社會從來沒有很好地反思二戰歷史,反思派(以戰爭前後出生的左翼為主)始終是支流,並且隨着他們的老去,反思力量越來越邊緣化。

在日本國民心中,日本作為侵略者的形象是虛化的,是缺乏細節瞭解的,而日本是戰爭受害者的形象是具象的,整個國家各個縣、各個大中城市都有護國神社、慰靈館、戰災紀念館,不厭其煩地向國民講述日本在戰爭中受到的損失,日本社會對兩種記憶的塑造力度是截然不對等的。

(三)關於歷史問題的幾個探討

因此,國內一些人在中日曆史問題上,無限苛責中國人,每當中日出現不愉快的事情,習慣歸咎為中國人的“國民劣根性”、狹隘民族主義,而從來認為日本人是無辜的,這種認知都是完全背離事實的,在邏輯和道義上也是完全站不住腳的。

我們作為受害者,一個犧牲了近兩千萬國民性命的受害者,最有資格紀念歷史。難道記錄歷史要反道我們民族的羞恥?這是什麼邏輯!一個個死於屠刀的冤魂,一個個犧牲於自衞的英靈,還配不上我們拍幾部電影、寫幾本書來紀念?(當然這有個前提,就是我們要尊重史實,不能為了抒發仇恨,去杜撰歷史)當全世界——日本、美國、東南亞在故意曲解、淡化這段歷史的時候,我們更有義務認真記錄這段歷史,這麼做不是為了復仇,而是避免人類重蹈這樣的悲劇。

我們要與人為善,要對一切盲目仇外的狹隘民族主義零容忍。但是這個善是有底線的,對其他人的寬容、理解、善良、文明要建立在對方也是同樣態度之上,尤其是施暴者的一方佯作無事,拒絕對你寬容、理解的時候,你反倒要求受害者去寬容、理解,那麼這種勸説是偽善、是愚蠢、是助紂為虐、是歷史虛無。

在施暴者沒有認真反省和悔改的情況下,任何人都無權要求受害者要大度,放下歷史包袱。這顯然是在用不同的權利觀和道德水準來要求施暴者和受害者,如果希望用這種方式去終結歷史問題,那是對受害者的第二次傷害,以及對公理正義的褻瀆。

中國人並不是喜歡跟歷史過不去,事實證明中國人最容易遺忘歷史,受害者對歷史的執着,不是來自於對苦難傷疤的留戀,而是對是非曲直顛倒的憤恨,以及公理不張帶來的不安全感。因此,解開歷史問題的關鍵不是讓中國人去忘記歷史,而是日本人真誠反思歷史問題,這個最基本的順序不能顛倒。

任何民族都有狹隘的民族性一面,即使是民主政體、信息公開社會之下生活的人們,特朗普主義的興起充分説明了這一點。如果只對中國人的狹隘民族主義津津樂道,而對他國的排外仇恨情緒視而不見;對日本人在華遇襲痛心疾首,而對中國人在日遇襲充耳不聞,並且認為一定是我們做的不好而導致的,這不是客觀、文明,是一種變態的自虐,是對另一個民族合法權利的蔑視,終點是法西斯主義。

不過,我們不要忘記歷史的時候,也一定要記住以謙卑的心對待歷史。我們不僅不能忘記日本侵華造成的傷害,其他任何侵略者給中國造成的嚴重傷害,也都不許忘記,我們不能選擇性做記憶篩選;我們要如實呈現歷史,不能為了現實的私自需要去剪輯刪改歷史,尤其不能把歷史作為消費大眾的流量密碼;我們牢記歷史,不是為了復仇,或者成為加害別人的理由,而是為了自立自強。

客觀來講,對中國人來説,如何正確理性處理歷史問題,是一個高難度的事情:一方面,中國遭受的苦難太多,而加害方一直不能正確認識,我們不得不帶着憤怒不平一再提起,無法忘懷過去;另一方面,我們又要時刻防止走偏,防止民族主義情緒干擾現實。

任何一個國家和民族都難以把握好這種平衡,只有少數聖人才能做得多,地球上的多數人只能簡單化走向兩個極端,這是中國面臨的歷史問題的兩難境地。這也是施暴者留給受害者的另一個難題,暴力的結束不代表心理創傷的結束,它給一個民族心理帶來的干擾,往往超過一兩百年。