這座廢棄省會,重要性被大大低估了_風聞

环行星球-环行星球官方账号-09-04 09:27

“中華秋海棠”,這是中國舊時版圖之中,最為人熟知的一種形狀。

著名的《中國歷史地圖集》,也就是坊間俗稱的“譚圖”,基本以****全盛時的“中華秋海棠”(1820年線)為基準,繪製中國曆代版圖。

1820年,已是嘉慶二十五年。這一年,嘉慶駕崩,道光繼位。但實際上,全盛時的“中華秋海棠”奠定時間,遠比嘉慶朝要早,早在乾隆朝就已經實現。

在河北,就有一座城市,見證了“中華秋海棠”的誕生,它就是承德,曾經的熱河省省會。

提到承德,人們第一反應往往都是避暑山莊。當今,避暑山莊早已是世界文化遺產。然而,避暑山莊並不是以山莊本身為名列入世界遺產,世界遺產全名為“承德避暑山莊及其周圍寺廟”。

康熙御筆匾額,注意**“避”**字

其中的**“及其周圍寺廟”,就是著名的“外八廟”。這一套完整的關外寺廟體系**,便是見證“中華秋海棠”誕生的核心。

“外八廟”作為一套體系,一共有十二座藏傳佛教寺廟,它們自康熙五十二年(1713年)至乾隆四十五年(1780年)修建。

八座有喇嘛常駐,即溥仁寺(前寺)、溥善寺(後寺)、普寧寺(大佛寺)、普佑寺、安遠廟(伊犁廟)、普陀宗乘之廟(小布達拉宮)、殊像寺和須彌福壽之廟(班禪行宮/新宮),並歸理藩院喇嘛印務處統管。其中,普佑寺又是普寧寺的附屬寺院——喇嘛經的經堂,兩寺實則可視為一寺。

普寧寺,便是見證“中華秋海棠”誕生的核心寺廟,屬於核心的核心。它的出現,標誌着清朝完成了最後一塊“拼圖”——西域(新疆)。這也是自唐朝安西都護府陷落後,時隔近一千年,天山南北重歸中央政權。

其餘四座寺廟,**普樂寺(圓亭子)、羅漢堂和廣安寺(戒台)**由駐防八旗護衞,廣緣寺為喇嘛集資修建。

涉及理藩院的八座寺廟,在京設有“八處”,且因地處明長城古北口外,俗稱“外八廟”,後成為避暑山莊周圍所有十二座藏傳佛教寺廟的統稱。

值得一提的是,很多人第一次接觸承德“外八廟”的時候,第一反應就是承德的“內八廟”在哪?潛意識以為承德和北京都有“內外八廟”的説法。但實際上,承德“外八廟”的“外”指的是關外,所以並不存在所謂相對應的承德“內八廟”。非要説對應,以北京、承德共有四十座直屬理藩院的廟宇為體系,承德“外八廟”反而對應的是“京城三十二廟”。

在承德,目前“外八廟”只有五座對外開放,普寧寺、安遠廟、普陀宗乘之廟、須彌福壽之廟、普樂寺,甚至其中的普樂寺還不屬於原教旨的“外八廟”。其餘的七座寺廟,或不開放,或已成為遺址。

這五座對外開放的寺廟,也是“外八廟”的精華所在。

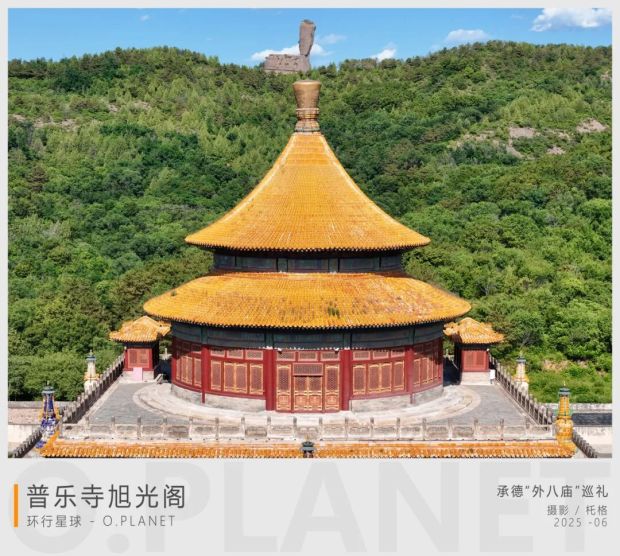

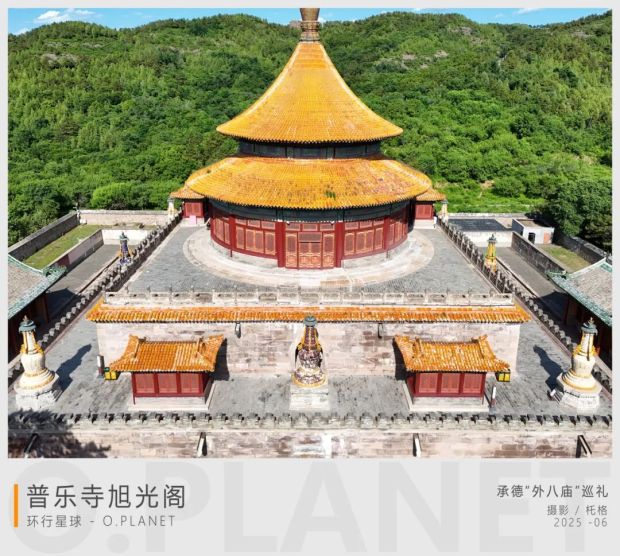

普樂寺

清廷平定大小和卓木後,於乾隆三十一年(1766年)在三世章嘉的建議下修普樂寺。

普樂寺為前漢後藏式,寺內不設喇嘛,是專供西北邊疆地區回部、哈薩克部、布魯特部等首領朝見時瞻禮用。

普樂寺佈局坐東朝西,西面朝向山莊,東面與磬錘峯呈對景關係。

正對磬錘峯(棒槌山)的旭光閣

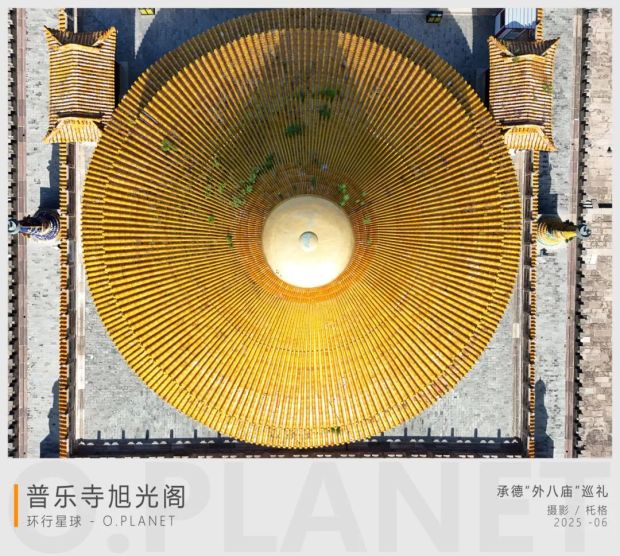

普樂寺旭光閣制仿北京天壇祈年殿,建為重檐攢尖圓殿,內部建立體壇城供奉雙身勝樂金剛(歡樂佛/上樂王佛/勝樂王佛)。

安遠廟

乾隆朝兩次平定準噶爾時期,準噶爾部的達什達瓦部支持清廷,參與了兩次戰事行動,後來該部整體遷居熱河蒙古營(獅子溝鎮)。

武烈河西岸為蒙古營

乾隆二十九年(1764年),乾隆帝下詔依據伊犁的固爾扎廟(固勒札廟/金頂寺),於避暑山莊東北部山崗上建安遠廟(伊犁廟)。

伊犁固爾扎廟在歷史上的地位極為特殊,它與海努克廟(銀頂寺)隔伊犁河相望,兩者均採用回字形“都綱”建築形制,皆為舊時準噶爾的國寺。

固爾扎廟修建於噶爾丹策零時期,其中的寶物大多為策妄阿拉布坦時期大策凌敦多布佔領西藏洗劫拉薩周邊寺廟所獲。

安遠廟的原型已湮滅在歷史中,它毀於乾隆兩次平準時期。後來清廷在固爾扎廟舊址以北修建寧遠城(伊犁九城之一),這就是今天伊寧市區的前身,當今伊寧市的維吾爾語稱謂還依然沿用“固爾扎”。

當時伊犁的金頂寺,只能從現在的安遠廟尋找痕跡

安遠廟為前漢後藏式,它的中軸線偏向西南,除順應所在山岡和西北部武烈河流向外,建築軸線指向山莊內的永佑寺塔。

主殿普度殿為方形,俗稱**“方亭子”,內供有綠度母像**。

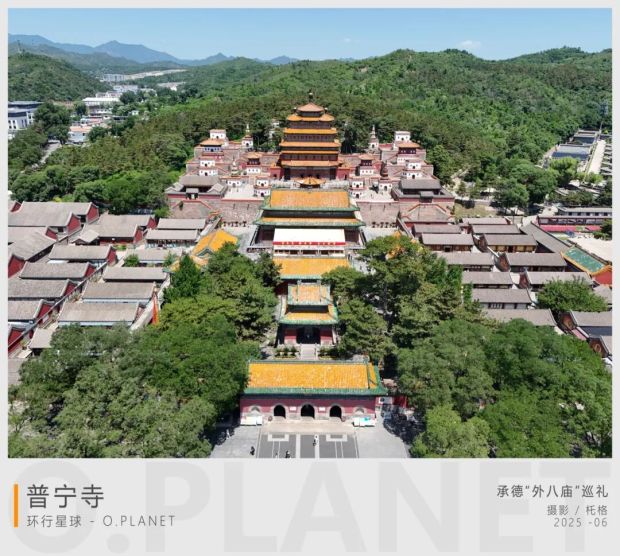

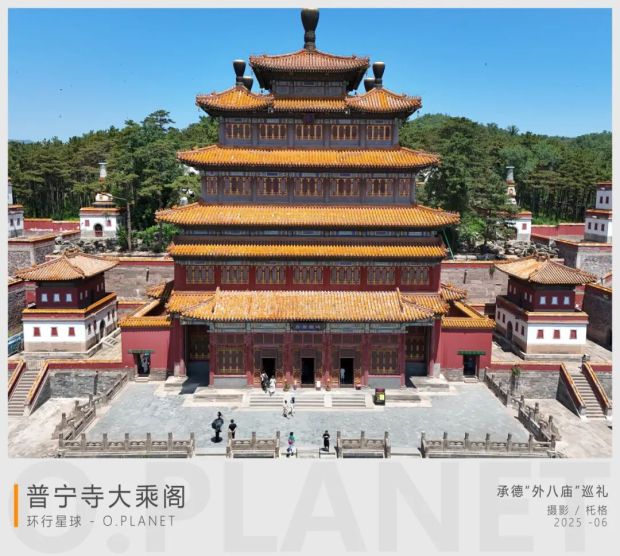

普寧寺

乾隆第一次平準後,在承德為厄魯特四部(四衞拉特:輝特、杜爾伯特、綽羅斯、和碩特)貴族封爵,並敕令於避暑山莊東北五里的獅子溝,修建普寧寺,寓意四海之內“安其居,樂其業,永永普寧”。

不過,一心想成為衞拉特四部總汗的輝特部台吉阿睦爾撒納,極度牴觸這一和其他衞拉特各部互不隸屬平行的分封模式。雖然阿睦爾撒納已經獲得了清廷極高的榮譽賞賜——雙親王,但由於不滿其本身的政治預期,遂起兵反清,後被平定。至乾隆二十四年(1759年),普寧寺初成,此時第二次平準早已結束。

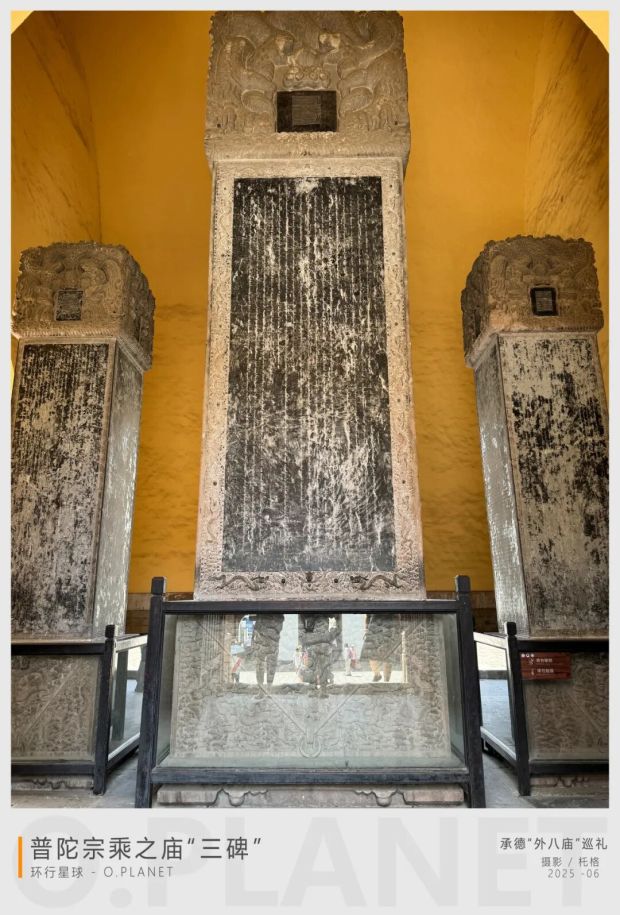

普寧寺的碑亭內矗立着三通方柱形石碑——《普寧寺碑》和《平定準噶爾》雙碑。

最前方為普寧寺碑亭

雙碑分別為東側的**《平定準噶爾勒銘伊犁之碑》和西側的《平定準噶爾後勒銘伊犁之碑》,分別對應平定達瓦齊和平定阿睦爾撒納的兩次歷史事件。兩碑在伊寧皆有同立之碑**,均已毀,且與格登山的**《平定準噶爾勒銘格登山之碑》(“格登碑”)**並不相同。

各碑四面分別刻有滿、漢、蒙、藏四種文字

普寧寺還是“外八廟”中乾隆時期建造的第一座,與北京清漪園後山須彌靈境,同寫仿自西藏桑耶寺。其為前****漢後藏式,寺廟總體佈局順應自然山水之勢,據岡面南,武烈河支流流經其西側,東部的普佑寺和廣緣寺亦朝向一致。

普寧寺前部為伽藍七堂式,由牌坊、山門、鐘鼓樓、碑亭、天王殿、配殿和大雄寶殿組成。

後部仿照西藏山南扎囊桑耶寺烏策大殿,主要建築名為“大乘之閣”,周圍環繞自然山體和人工假山,並配以四大部洲、八小部洲、日月殿和四色塔等建築,模彷彿教須彌山,形成以高閣為中心的**藏式曼荼羅(蔓陀羅)**佈局。

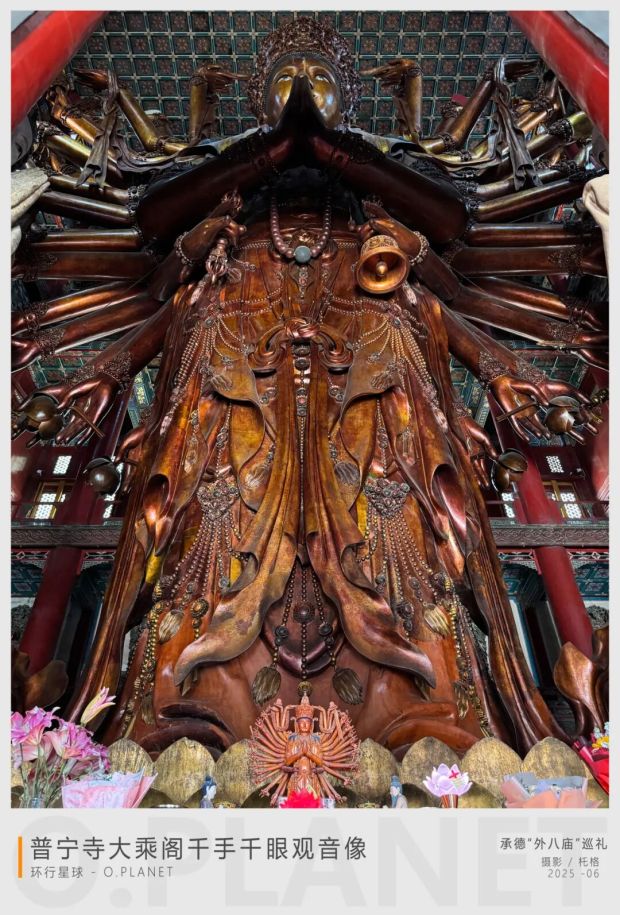

大乘閣通高37.40米,內奉20餘米高的千手千眼觀音像,為世界上現存最大的金漆木雕觀音立像**。**

須彌福壽之廟

乾隆三十九年(1774年),以波格爾為代表的英國東印度公司及英國軍隊圖謀滲透西藏,遭六世班禪拒絕。

五年後,六世班禪自後藏跋涉兩萬裏,於乾隆四十五年(1780年),到達承德覲見乾隆皇帝,慶賀其七十壽辰,以示忠誠。乾隆皇帝**“祝釐來自後藏,上嘉其遠至,于山莊建扎什倫布廟居之”**。

須彌福壽之廟即仿寫日喀則扎什倫布寺,為**“外八廟”皇家工程的收官之作**。

須彌福壽之廟以大紅台為中心,包括大紅台基部的疊石、側面的堆山,形成回字形裙樓環繞漢式中心佛殿的特殊佈局,分為裙樓、回字形庭院、中央佛殿三大部分。

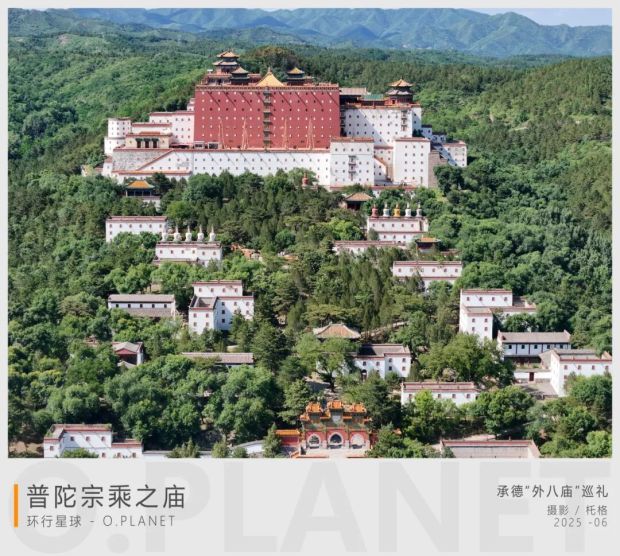

普陀宗乘之廟

乾隆三十二年(1767年),為慶賀乾隆皇帝六十壽辰和崇慶皇太后八十壽辰,乾隆皇帝命仿照拉薩布達拉宮,動工建造普陀宗乘之廟,並用於接見來自蒙古、青海、新疆等地的各部首領,“興黃教,即所以安眾蒙古”。

今日布達拉宮主體建築,其實也是在清廷深度參與下修建,總體完成於順治時期,拉薩與承德的兩大“布達拉”,其實可以説來自同一家“設計院”

歷時四年,至乾隆三十六年(1771年)落成,這是**“外八廟”組羣中規模最大的一處**。

與為班禪所建的須彌福壽之廟不同的是,修建普陀宗乘之廟的主因並非針對達賴及其他西藏上層貴族,而是主要針對蒙古諸部

普陀宗乘之廟落成時,恰逢土爾扈特部東歸,乾隆皇帝下令在普陀宗乘之廟豎起**《土爾扈特全部歸順記》和《優恤土爾扈特部眾記》**兩大御碑,以紀念這一重大事件。

各碑四面分別刻有滿、漢、蒙、藏四種文字

普陀宗乘廟以大紅台為中心,包括中部軸線上的古樹與疊石,形成回字形裙樓環繞漢式中心佛殿的特殊佈局,分為裙樓、回字形庭院、中央佛殿三大部分。

其他七廟

“外八廟”的佈局以避暑山莊(內建有四座佛寺)為核心,山莊外建有十二座寺廟(“外八廟”):山莊向北的山丘地帶有八座;山莊的東面,與山莊隔橋相望,有四座。

它們之間各有佈局,多有組合。比如溥仁寺、溥善寺構成前後寺;普寧寺、安遠廟、普樂寺構成**“普天同樂,由寧而安,由安而樂”之意;普佑寺是普寧寺的附屬寺廟**,今大部分已毀;安遠廟和普樂寺**“一方一圓”,又與磬錘峯的相對位置**有關;普陀宗乘之廟與須彌福壽之廟最具藏族特色,對應布達拉宮和扎什倫布寺一對。

武烈河東岸4座,武烈河西岸8座

其中,溥仁寺、溥善寺是**“外八廟”修建最早的寺廟**。康熙五十二年(1713年),外藩蒙古內外札薩克諸部王公,為慶賀康熙皇帝六十壽辰,在避暑山莊外建寺作慶壽盛會之所,取**“寓施仁政於遠荒”**之意,遂有溥仁、溥善二寺。溥善寺早已荒廢,今僅存溥仁寺。

乾隆二十五年(1760年),清廷平定回部大小和卓木,適逢乾隆皇帝五十壽辰和崇慶皇太后七十壽辰,在普寧寺東建立了誦經的札倉(寺院的附屬經學院),此經院即後來的普佑寺。

乾隆三十七年(1772年),普陀宗乘之廟以西造廣安寺,乾隆皇帝曾在此接受三世章嘉授予“居士戒”,為乾隆皇帝與蒙古王公貴族舉行法會之處,今大部分已毀。

乾隆三十九年(1774年),普陀宗乘之廟和廣安寺之間興建殊像寺,寺形制仿山西五台山殊像寺,是**“外八廟”中唯一的滿族喇嘛寺廟**。

乾隆三十九年(1774年),廣安寺西側建羅漢堂,為仿北京碧雲寺和浙江海寧安國寺,今大部分已毀。

乾隆四十五年(1780年),普寧寺堪布喇嘛擦魯克籌資修建廣緣寺,乾隆皇帝親題匾額,為**“外八廟”中規模最小且建成最晚的寺廟**。

“外八廟”體系的形成,大概是“冥冥之中,自有天意”,這從修建時長、選址、動因即可一窺。

按照年代分類,十二座寺廟只有兩座建於康熙,剩下均建於乾隆,雍正無建設,隔了一朝。

換一種説法,所謂的“外八廟”佈局,主體其實建於乾隆,康熙只是起了一個開端。康熙皇帝估計也沒想到當時這兩座**“意外”修建的寺廟**,後世會在這附近形成一套寺廟羣,併成為了整個“外八廟”的濫觴。

歷史就是這麼有趣,假如當時康熙時期,沒有在避暑山莊附近修建這兩座寺廟,或者乾脆沒有修建避暑山莊,那麼後續乾隆時期修建的**“外八廟”主體“奇觀”是否存在?或者即使存在,但是否落户承德**?以及承德府是否能存在?可能都是疑問。

另一種假設,假如乾隆時期修建的“外八廟”換了一種敍事體系或者建設方式,那麼康熙時期修建的兩寺是否能納入這個體系,也是兩説。

最終能形成當今的規制,也是歷史的巧合。