劍橋教授之問:學科學知識就夠了,為什麼還要關心科學史?_風聞

返朴-返朴官方账号-科普中国子品牌,倡导“溯源守拙,问学求新”。09-05 10:19

劍橋大學科學史與科學哲學系主任張夏碩(Hasok Chang)在研究與教學中,長期面對一個真實且嚴肅的問題:科學史究竟有何用處?對此,他在2016年英國皇家學會年度威爾金斯-貝爾納-梅達沃講座(Wilkins–Bernal–Medawar Lecture)上詳細闡述了自己的觀點。他立足傳統意義上的“內史”,提出科學史具有兩種功能——正統功能和補充功能;特別是對於後者,他用豐富的實際案例論證科學史對當今科學的補充作用。科學史不僅記錄過去,也不僅是趣味故事,更是一種能夠“重新召喚消失的事物,享有宛如創造新生般喜悦”的“補充科學”。(本文基於其講座整理,譯文有刪減。)

劍橋大學科學史與科學哲學系主任張夏碩(Hasok Chang)在研究與教學中,長期面對一個真實且嚴肅的問題:科學史究竟有何用處?對此,他在2016年英國皇家學會年度威爾金斯-貝爾納-梅達沃講座(Wilkins–Bernal–Medawar Lecture)上詳細闡述了自己的觀點。他立足傳統意義上的“內史”,提出科學史具有兩種功能——正統功能和補充功能;特別是對於後者,他用豐富的實際案例論證科學史對當今科學的補充作用。科學史不僅記錄過去,也不僅是趣味故事,更是一種能夠“重新召喚消失的事物,享有宛如創造新生般喜悦”的“補充科學”。(本文基於其講座整理,譯文有刪減。)

撰文 | 張夏碩(劍橋大學科學史與科學哲學系教授)

翻譯 | 楊子軒

一

超越科學史的一般用途

我為本文選擇了一個具有煽動性的標題(編者注:原標題為Who cares about the history of science?),但其涵蓋的問題並不僅僅是為了博人眼球。20 多年來,我作為一名科學史從業者與教師,以及近年來在英國科學史學會和其他類似組織的工作中,每天都要面對這個嚴肅而真實的問題。從公眾、科學教育工作者和科學家那裏,我們這些專業的科學史學者經常會受到質疑——我們的工作是否有用。對於我們的姊妹學科——科學哲學而言,情況也大致相同。偉大的物理學家理查德·費曼(Richard Feynman,1918—1988)曾經打趣道,科學哲學對科學家的作用就像鳥類學對鳥兒的作用一樣。我擔心他對科學史的看法可能會更糟,會將其比作古生物學,不過是沉迷研究那些早已滅絕的鳥類。

既然科學是一項不斷進步的事業,我們為何需要歷史?我們為何要關注科學的過去呢,它充其量可能被視為對現有科學的一種低劣近似,而最壞的情況下,它只是我們祖先倖免於難的一堆死衚衕。回想一下科學教科書或大眾媒體提到的科學史內容,我們就可以對這種觀點有所瞭解。它們往往是“人文趣味”的故事,只作為科學內容介紹的“佐料”——英雄的科學家克服逆境的故事、悲情的科學家受制於人類極限並受環境阻撓的故事、幸運的科學家利用偶然事件取得重大發現的故事,或是古怪的科學家從事離奇實驗或設想出天馬行空理論的故事,等等。無論是奧古斯特·凱庫勒(August Kekulé,1829-1896)夢見蛇咬自己的尾巴從而發現苯環的結構,亞歷山大·弗萊明(Alexander Fleming,1881-1955)通過發黴的培養皿發現青黴素,抑或本傑明·富蘭克林(Benjamin Franklin,1706-1790)在雷雨中放風箏以證實閃電本質,還是伽利略·伽利萊(Galileo Galilei,1564-1642)從比薩斜塔上扔下小球來反駁亞里士多德物理學,這些故事都主宰着大眾對科學史的想象。

這些故事中有許多屬於神話,即便它們不像艾薩克·牛頓(Isaac Newton,1643-1727)因蘋果落在他頭上而發現萬有引力定律那樣簡單易懂、廣為流傳[1]。我們科學史家在看到這類故事時,常常會嗟嘆不已或憤憤不平;在我們義正辭嚴地譴責這些歷史誤區時,卻往往忽略了一些重要的東西,即目的問題:我們編寫和講授歷史的目的究竟是什麼?在適當的情境下,通俗史料中的英雄故事或奇聞異事確實具有積極的作用:它們可以激勵有志於投身科學事業的學生,或激發人們對科學過程的好奇心。當我們剝除這些神話時,我們應當思考我們用什麼取而代之,以及目的何在。我們不僅要捫心自問什麼是好的歷史,還要追問學習歷史有何益處。

我並非要反駁科學史家應該不遺餘力地證明,像牛頓被蘋果砸中而靈感突現之類的故事缺乏堅實的歷史根據。我們當然應該這樣做。而且,我們還應該提醒大眾,萬有引力這一概念在牛頓及其許多前輩和同時代人的思想中,經歷了漫長而複雜的孕育過程。牛頓的真正成就不在於他構想出了萬有引力的概念,而在於他將其精確地數學化,並應用於重要的天體和地球運行的解釋;他在物理學方面的工作同其鍊金術和神學思想密不可分。但是,我們也需進一步問:若人們理解了這些之後,會帶來什麼實際的益處?三十年前,約翰·海爾布朗[2](2006年威爾金斯講座教授)就曾敦促他的科學史同行更加認真地關注他所謂的“應用科學史”(applied history of science),即它在通識教育、科學教育和科學政策方面的用途[3]。

我們歷史學家亟需突破我們想要正確理解過去的強烈願望。我暫且不談是否真的存在不加修飾的真相(更遑論獨一無二的最佳理解)。我想強調的是,在譴責對歷史不經意的歪曲時,我們往往落入另一個陷阱。這種錯誤始於一個本無可指摘的洞見:我們力圖糾正的許多歷史錯誤,本質上是將歷史硬套進我們當下假設和關切的框架中。用赫伯特·巴特菲爾德(Herbert Butterfield,1900—1979)的話説:“研究歷史的同時還用一隻眼睛關注着現在,可以説是歷史研究中一切謬誤和詭辯的根源,首先便是最簡單的年代錯亂(anachronism)。[4]”巴特菲爾德主張反對“現時主義”(presentism),提倡“嘗試用另一個世紀的眼光,而非我們當下的眼光看待歷史”,由此實現“真正的歷史理解”[5]。然而,如果我們全然遵循巴特菲爾德的建議,便可能陷入了我剛才説的陷阱。我們必須時刻牢記,無論如何掙扎,我們這些歷史學家依舊是不可避免地身處當下。歷史雖然是關於過去的,但歷史的書寫則是為當今現實服務的。為了避免“現時主義”的弊端,我們歷史學家常常不願考慮自身的現狀,從而陷入“無我客觀”的幻覺中。但倘若我們不考慮當下現狀,就難以明確我們的目的。理解過去固然是必要的,但這種理解的意義必須建立在當下;我們必須闡明,對過去的誤解將如何傷害我們,而對過去的更好理解又能怎樣幫助我們。正如激進的美國教育家尼爾·波茲曼(Neil Postman,1931-2003)所言,我們應當質問“過去如何能改善我們的未來”[6]。

二

歷史的功能:系統的觀點

首先,讓我們對科學史可能具備的功能進行一個快速系統的概述。我希望從區分科學史內部功能和外部功能開始談起。如今“內史”與“外史”的傳統劃分已受到許多歷史學者的高度質疑[7],當然自有其理由。不過,我們可以找到一種既合理又有用的內外之分版本。例如,達德利·夏皮爾(Dudley Shapere,1928-2016)將“內部”理解為某一特定知識共同體所內化的內容。一門科學的內部考量建立在一套為該共同體所接受的信念體系之上。這些信念因其在指導科學探究方面表現出的成功與一致性,已不再受到具體且實際的質疑,“構成了科學用以變革自身領域,並建立進一步假設、方法、推理規則與研究目標的基礎”。內外之分是“在對自然的探究過程中形成的,而非由神諭或哲學法令決定什麼算科學,什麼不算科學”[8]。

如今,科學史研究的重心多傾向於外部功能。科學史領域當前的趨勢普遍將科學視為一種社會和文化現象,而學術界外部則痴迷於將科學看作推動技術創新和經濟發展的動力,而不認為其本身具有值得追求的價值。因此,我們可以期望,對科學史更深入的理解將有助於我們更理智地應用科學,並在經濟和制度層面更有效地支持科學發展。

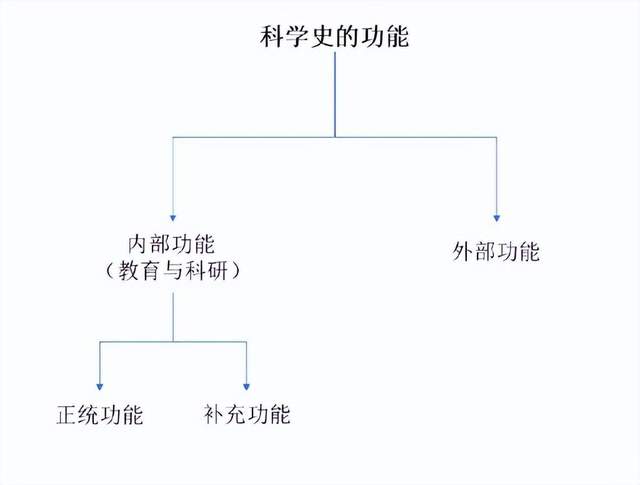

本着關注被忽視內容的精神,我將重點關注科學史的內部功能。簡而言之,核心問題是:研究科學的過去能否幫助我們改進當前的科學知識。儘管這並非歷史學家思考的前沿問題,但一直以來都有利用科學史來提升科學教育的可敬傳統[9]。科學史知識可以通過多種方式增進科學知識本身。為了更清晰地概念化這一點,我提出將科學史對科學的貢獻劃分為正統功能與補充功能(見圖1)。在正統功能層面,歷史知識可以幫助我們更深入地理解我們目前所掌握的科學知識。對於那些能夠處理一些複雜問題的人而言,瞭解我們是如何獲得現有知識的,可以為科學知識增加一層深度,從而對概念提供更細緻入微的理解,也能對結果有更有把握的解釋,否則我們可能會將這些結果簡單地當作絕對真理來接受。我自己的許多研究都是朝着這個方向進行的[10]。

圖1 科學史的功能

圖1 科學史的功能

科學史的另一個正統功能是向我們傳授科學方法。作為以其名字命名本講座的三位重要人物之一,彼得·梅達沃(Peter Medawar,1915-1987)認為常規科學訓練在這一方面遠遠不足。他在半個世紀前發出的感嘆至今仍擲地有聲:

如果你問一位科學家科學方法是什麼,他會立刻露出一種莊重的神情,但又閃爍其詞:莊重是因為他覺得自己應該發表意見;眼神躲閃則是因為他在想如何掩蓋自己沒有觀點可表明的事實[11]。

科學家有必要接受科學方法的訓練,當然,專業人士可以通過實踐學習,但這還不夠。採用歷史視角是有益的,而不能總是沉浸在自身的狹窄專業領域之中。對於非專業人員來説,通過回顧歷史來學習科學方法也是非常有用的,而且無需掌握當代科學的艱深技術細節。(對非專業人士的教育也與科學史的外部功能相關,因為對科學方法一無所知的人無法合理地指導科學政策。)

三

歷史學作為“補充科學”的三大功能

現在,我想聚焦於更為不尋常且具有爭議性的觀點,討論我稱之為科學史的“補充功能”,即在科學本身無法企及之處生成並改進科學知識的能力。這與我所理解的“補充科學”的概念是一致的,也正體現了我對科學史和科學哲學這門學科使命的看法[12]。補充科學的存在之所以必要,是因為科學家在面對特定研究問題時,必須就其中一組假設達成共識,並依賴於正統的方法對其加以探究,而非任由研究被不受限制的質疑和無限的好奇心所幹擾。正如托馬斯·庫恩(Thomas Kuhn,1922-1996)在描述他所稱的“常規科學”(normal science)時所強調的[13],這種狹隘的關注既必要又有效,但它也不可避免地導致對其他合理且具有科學意義的問題或觀點的忽視(正統與補充之間的界限是由正統所處的位置所決定的,它雖具有一定的流動性與滲透性,但當人們試圖突破這一邊界時,常常感受到彷彿撞上了一堵磚牆)。還有誰能比科學史家與科學哲學家更適合研究科學知識中這些被忽視的方面呢?

1. 批判意識

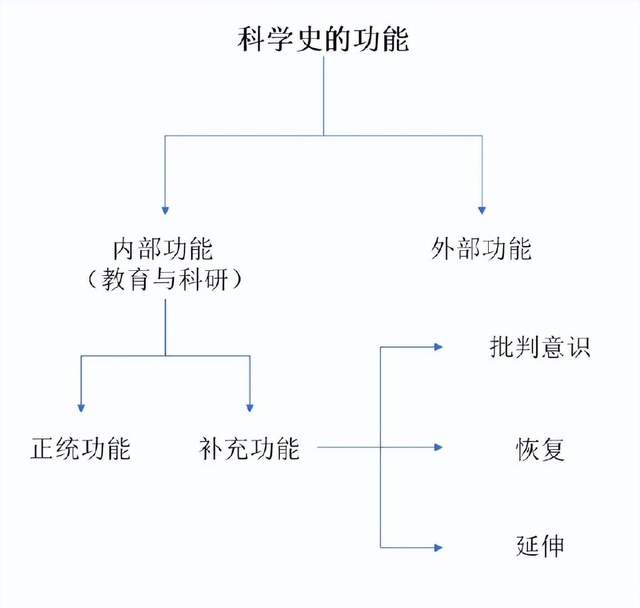

我認為,科學史具有三大補充功能(圖2)。首先是增強批判意識。在我自己的工作中,我發現歷史是哲學家最好的批判工具之一。更普遍地説,學習歷史是一種拓展認知視野的絕佳方式。其有兩種不同的運作方式。

圖2 科學史的補充功能

圖2 科學史的補充功能

首先,對歷史的理解能夠揭示我們當下處境的偶然性。意大利歷史學家與哲學家貝奈戴託·克羅齊(Benedetto Croce, 1866-1952)曾言:“只有歷史判斷才能將(人的)思想從過去的壓力中解放出來。[14]”正如我此前所指,瞭解科學家們如何形成今日的正統觀念,固然有助於我們理解當代科學,但同時也可能揭示,我們今天認為顯而易見和必然的真理,實際上是源於歷史上的特定決策,而這些決策本身充滿偶然性,也可能有其他的發展路徑。我是在閲讀約翰·惠勒(John Wheeler,1911-2008)為托馬斯·庫恩及其同事所著的《量子物理史檔案》(Archive for the History of Quantum Physics)前言時,才學到克羅齊的這句箴言[15]。

詹姆斯·庫欣(James Cushing,1937-2002)的研究極好地體現了歷史的這種解放功能。他的研究表明,量子力學的哥本哈根詮釋之所以成為正統,是由於一系列歷史偶然因素造成的,其中包括若干關鍵事件發生的先後順序[16]。約翰·海爾布朗作為庫恩在《檔案》項目中的合作者,進一步詳細分析了那段歷史過程的一個關鍵方面,即尼爾斯·玻爾(Niels Bohr,1885-1962)周圍的一羣物理學家積極説服同行接受他們的新世界觀,由此海爾布朗稱這些人為“哥本哈根精神最早的傳教士”[17]。即使是愛因斯坦(Albert Einstein,1879-1955)的擔憂,在堅如磐石的哥本哈根正統觀念面前也顯得微不足道。有人或許會認為,愛因斯坦僅提出了哲學上的抱怨,而未能提出任何量子物理理論的代替方案。然而,正如庫欣詳細解釋的那樣,戴維·玻姆(David Bohm,1917-1992)實際上提出了一套極具可行性的替代理論,但他仍然受到冷落與忽視。事實上,愛因斯坦自己的相對論佔據絕對主導地位本身就是一個極具偶然性的事件。當時完全有理由維持詹姆斯·麥克斯韋(James Maxwell, 1831-1879)、開爾文勳爵(William Thomson,1824-1907)、亨德里克·洛倫茲(Hendrik Lorentz,1853-1928)、亨利·龐加萊(Henri Poincaré,1854-1912)及其他偉大物理學家基於以太的理論。

除幫助我們認識當今科學的偶然性之外,研究過去還能更具體地拓寬我們的概念視野。人們常説“事實比虛構更離奇”,而實際上過去的科學可能會超出我們的想象,因為我們的想象通常受到我們當前認知環境的極大限制。小説家萊斯利·哈特利(Leslie Poles Hartley,1895-1972)在《送信人》(The Go-Between)的開頭為我們提供了一句格言:“往昔如同異國,他鄉自有不同風情。[18]”學習歷史如同旅行,它能極大拓寬我們的視野。對於我們這些深入研讀古老科學文獻的人來説,常常會有拍大腿驚歎的時刻:沒錯!原來還能這樣想!

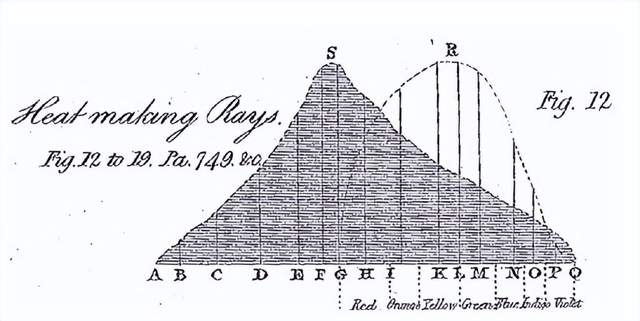

一個簡單的例子就能很好地説明這一點。天文學家威廉·赫歇爾(William Herschel,1738-1822)是天王星的發現者,也因1800年發現紅外輻射而聞名於世。然而,赫歇爾本人及其同時代的許多人並不將後一項成就視為對紅外線的揭示;對他們來説,赫歇爾所做的不過是通過稜鏡將太陽光中的熱質(caloric)從光線中分離出來罷了[19]。赫歇爾使用温度計測量太陽光譜的不同區域。他注意到,隨着温度計接近可見光譜的紅色一端時,加熱能力逐漸增強,於是他測試了這一現象是否會延伸到紅色以外的黑暗地帶,並確實在那裏探測到了顯著的升温現象。赫歇爾向皇家學會提交關於這一發現的報告後,長期擔任皇家學會會長的約瑟夫·班克斯(Joseph Banks,1743—1820)寫信表達了讚賞之情:“我已將您的第二篇論文展示給卡文迪許先生[20]和我的一些朋友……大家都對輻射熱可從輻射光中分離出來這一發現感到震驚。[21]”圖3展示了赫歇爾本人對這一現象的描述,顯示了“發熱射線”與可見光的分佈情況,明確地將它們區分為不同實體[22]。

圖3 威廉·赫歇爾對太陽熱輻射和光線的表述

圖3 威廉·赫歇爾對太陽熱輻射和光線的表述

2.恢復

除了開闊我們的思維之外,過去的科學體系本身亦有價值。這引出了歷史的另一功能,即恢復曾遺失的科學知識。庫恩提出過一個著名的論斷,即當科學革命發生時,一些在舊範式中建立的知識很可能會遺失。他認為這是科學發展的正常過程,但歷史學家應當懷有敬意,來思考我們從過去挖掘出的知識。若燃素説和拉瓦錫(Antoine-Laurent de Lavoisier,1743-1794)的氧氣學説與熱質化學都曾經為這些體系的實踐者提供了對自然的有效理解,那麼在這些知識原本適用的現象範圍內,仍可能維持原有的解釋力[23]。事實上,正統科學家仍以相似方式對待舊物理學理論的,如幾何光學和牛頓力學,他們仍然把這些理論教授給每一位物理系學生。同樣的尊重態度可以適度地擴展到正統科學現已摒棄的一些理論。

當談及科學理論時,這種恢復舊知識的構想可能很難被廣泛接受。當今的專家認為,舊理論的淘汰皆有其充分理由,因此理應被遺忘,我們很難違背這種觀念。這就是為何在這種情況下,實驗工作顯得尤為寶貴,因為當我們直面那些現象時,更容易做出獨立的判斷。

1791年,馬爾克-奧古斯特·皮克特(Marc-Auguste Pictet,1752-1825)在日內瓦發表了一項引人注目的研究,證實了輻射熱的存在。他將兩枚金屬凹面鏡相向放置,並在其中一面鏡子的焦點處放置一個靈敏的温度計;隨後,他將一個發熱但不發光的物體放在另一面鏡子的焦點處,結果温度計示數立刻上升。當他用一個冷物體(裝滿雪的燒瓶)做同樣的實驗時,真正令人驚訝的結果出現了:這一次,另一面鏡子焦點處的温度計示數立刻下降!科學史上著名的熱動力學理論先驅[同時也是位於倫敦的皇家研究院(Royal Institution)的創始人]倫福德伯爵(Benjamin Thompson,1753-1814)將此解釋為“製冷射線”的作用,從而引發了一場爭論,隨即開展新實驗支持該觀點[24]。當面對這些看似與現代科學格格不入的早先報告時,歷史學家可能會嘗試確認上述現象能否重現;如果可以,那麼我們即可恢復一段被遺忘的科學知識。在這種情況下,兩位當代物理學家兼歷史學家詹姆斯·埃文斯(James Evans)和布賴恩·波普(Brian Popp)成功復現了皮克特的實驗,然而這一工作卻鮮有關注[25]。

在另一案例中,許多科學史學家注意到浪漫主義文學巨匠沃爾夫岡·馮·歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749-1832)提出的與牛頓光學理論競爭的關於光和顏色的有趣理論。近期,一些科學史家和科學哲學家嘗試復現歌德的許多有趣的光學實驗,以便親身理解他所研究的現象。[26]

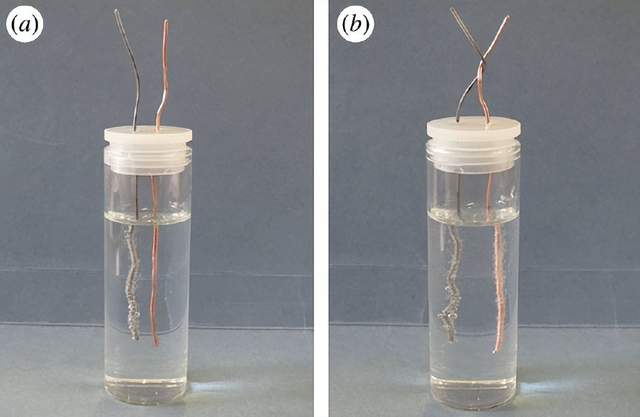

接下來一個引人注目的案例出現於我在研究精妙絕倫的電化學早期歷史時[27]。這是威廉·沃拉斯頓(William Hyde Wollaston,1766-1828)在1801年報道的一個實驗[28]。他首先觀察到某些金屬被酸溶解,釋放出氫氣氣泡。亨利·卡文迪許於1766年首次清晰地記錄了這一現象,將鋅絲浸入稀鹽酸或硫酸中,則可非常容易且安全地觀察到這一現象;鋅會慢慢溶解,產生一串細小的氫氣氣泡[29]。現將銀絲放入同一盆酸中,稀鹽酸和硫酸不會與銀髮生任何反應,但只要讓鋅絲和銀絲相互接觸(無論是在溶液中還是外部),銀絲和鋅絲上就會立即冒出氫氣泡。沃拉斯頓還在其他各種金屬–酸–金屬組合(在組合中,只有一種金屬能溶於酸)中觀察到了同樣的現象。

圖4 沃氏實驗的當代復現,(a)和(b)均為在鹽酸(HCl)中使用鋅絲和銅絲

圖4 沃氏實驗的當代復現,(a)和(b)均為在鹽酸(HCl)中使用鋅絲和銅絲

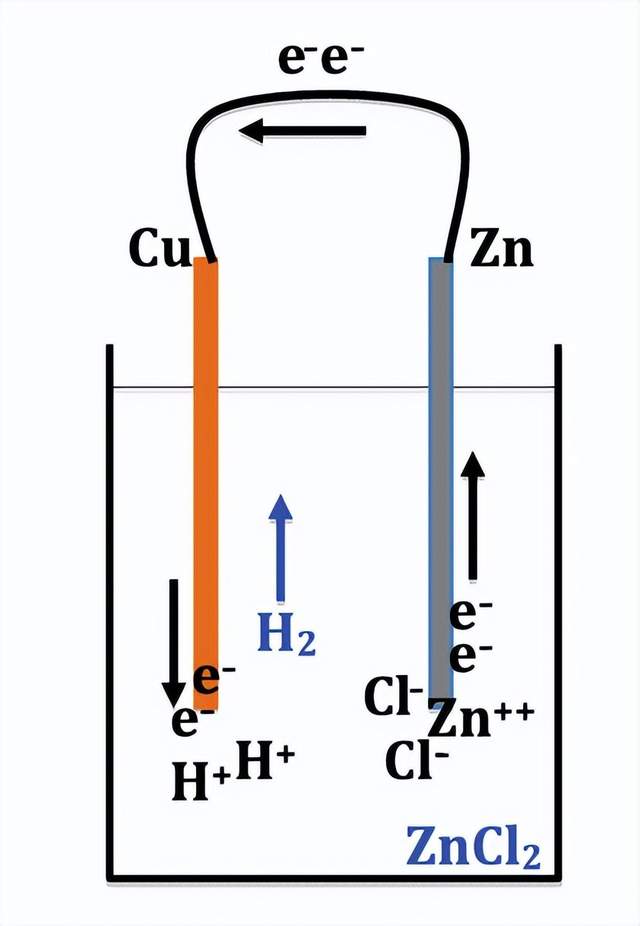

我嘗試重複這一實驗,將鋅絲和銅絲置於鹽酸中,結果立即取得了成功(見圖4a和4b)[30]。若這個現象看起來令人困惑,不妨瞭解一下當時的背景:沃氏提出此實驗時,科學界正激烈爭論一年前才公之於眾的伏打電堆[31](電池)的工作原理。不難發現,沃氏實驗的構相與伏打電堆相同:即有兩種不同的金屬浸於電解質[32]。在他看來,他的實驗證明了鋅和酸之間的化學反應會釋放“電流質(electrical fluid)”,而銀(或銅)只是將過量的電流質傳導到液體中。隨後,在電的作用下,酸中的水得以分解,銀或銅的表面釋放出氫氣泡,而銀或銅本身並不與酸發生化學反應[33]。若翻譯成當代術語(見圖5),沃氏的解釋等同於,鋅和酸之間的反應釋放出電子,然後其中一部分電子傳導至銅絲;當它們從銅表面逸出,便與酸中氫離子(H+)結合形成氫氣。

圖5 沃氏對其實驗的理論描述的半當代復現

圖5 沃氏對其實驗的理論描述的半當代復現

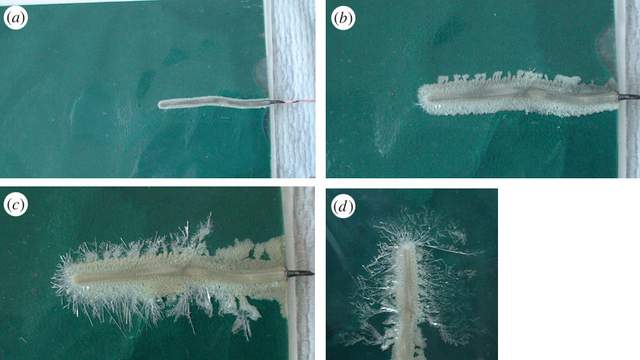

19世紀初的另一個簡單實驗則更清晰地説明了復原過程。1806 年,化學家與發明家查爾斯·西爾維斯特(Charles Sylvester,1774-1828)在一篇文章中描述瞭如下實驗:“若在一塊普通玻璃上塗抹一層薄薄的硝酸銀溶液,並在其中心放置一根鋅絲,不久則可見一棵美麗的銀樹,彷彿從鋅絲上生長出來一樣。[34]”讀到這裏,我感到難以置信:很明顯,由於硝酸銀溶液中鋅-銀的置換反應,鋅絲會被一層銀覆蓋,但除此之外為何還會出現其他現象呢?再次,重複西氏的操作步驟則可容易驗證這一點。圖6a–d展示了我用銅絲代替鋅絲,並且將硝酸銀溶液(約1摩爾濃度)裝入扁平的透明塑料封套中,而非塗在玻璃板上,由此來展示西氏實驗的情況。

圖6 西氏的銀樹,(a)4分鐘後,(b)9分鐘後,(c)26分鐘後和(d)133分鐘後

圖6 西氏的銀樹,(a)4分鐘後,(b)9分鐘後,(c)26分鐘後和(d)133分鐘後

從這些封塵已久的科學寶庫中重新公之於眾的這些現象值得我們銘記並珍視。它們可能看似微不足道,但這種判斷很可能受當前正統觀念所影響。正如我們從弗萊明那發黴培養皿中瞭解到,一個看似微不足道的現象也能激發更重大的科學發展。關於恢復過去有價值事物的意義,法國曆史學家與哲學家亨利·馬魯(Henri Marrou,1904-1977)曾言:“我將賦予歷史一個基本功能,即重新體驗從過去拯救出來的文化[珍寶],從而豐富我的內心世界。”這些珍寶藏於:

遺落的社會或文明的懷抱中。但是,只要我們能夠把握並理解它們,它們則可在我們心中重新煥發生機。從某種意義上説,它們在歷史學家思想的萌芽中及將其重新引入的當代文化時,成為了新的客觀實在,並獲得了第二次歷史生命[35]。

巴爾託德·尼布爾(Barthold Niebuhr,1776-1831)在他的著作《羅馬史》(History of Rome)中更簡潔地指出:“誰能把消失的事物重新召喚回來,可享有宛如創造新生般的喜悦。[36]”

3.延伸

現在,我想談談我稱之為“延伸”的科學史功能,即擴展那些原本被忽視的,但又得以恢復的知識。雖然這聽起來可能不太可靠,同樣,如果我們着眼於實驗而非理論,則可很容易證明我的觀點。我將舉幾個我當前關於電化學和電池歷史項目中的例子加以説明。

幾乎每個成功復現的實驗都會引出一些開放性的問題,人們可以通過進一步實驗探究上述問題。事實上,這正是實驗科學的本質所在。因此,在復刻前文提到的西氏的精妙實驗後,我自然而然地產生了一些問題:這種現象是如何發生的?為什麼該置換反應不會在銀覆蓋住銅表面後就此停止?為何後續生成的銀還能在已有的銀層上繼續生長?西爾維斯特認為,當生成的銀沉積在銅(或鋅)表面時,這兩種金屬相互接觸並在硝酸鹽溶液的環境下形成伏打電堆;電流因此流向銀沉積物的遠端,並在那裏進一步還原銀。(以當代術語表述,即電子流向銀樹遠端,在此與附近溶液中的銀離子相遇,由此產生並沉積更多中性銀)。這一解釋具有相當的合理性,但驗證其正確性會極具意義。此外,從理論上研究為何脱離銅的電子會穿過現有銀樹枝的末端,並同遠端銀離子發生作用,而非與毗鄰銅表面的銀離子結合,如此則導致整個銅表面迅速為銀覆蓋,從而停止伏打作用,這同樣值得探討。

在沃氏實驗中也存在一個類似問題。惰性金屬(在我的實驗中為銅)到底起什麼作用?對他而言,惰性金屬僅負責接收由鋅側化學反應產生的過量的電。而在伏打看來,鋅–銅接觸本身才是導致電流生成的根本原因。這是伏打電的“化學理論”與“接觸理論”之爭的核心所在[37]。我們可以從一個全新的角度介入這場延續了200年的爭論。例如,圖7展示了沃氏實驗的一個簡單的變體,我在其中用金絲代替銅絲。當然,大部分氣泡都從金絲表面冒出,儘管實際溶解在酸中的仍然只是鋅。以當代術語言之,這表明金比銅更有效地從鋅處“攫取”電子。當代物理學家完全可以理解這種現象,因為它源於雙金屬接觸電勢,而這種電勢正是由不同金屬表面的功函數差異導致的;但這種思維方式對於電化學家而言是陌生的,因為他們的概念框架源自舊的伏打電化學理論。

圖7 用鋅絲和金絲操作的沃氏實驗

圖7 用鋅絲和金絲操作的沃氏實驗

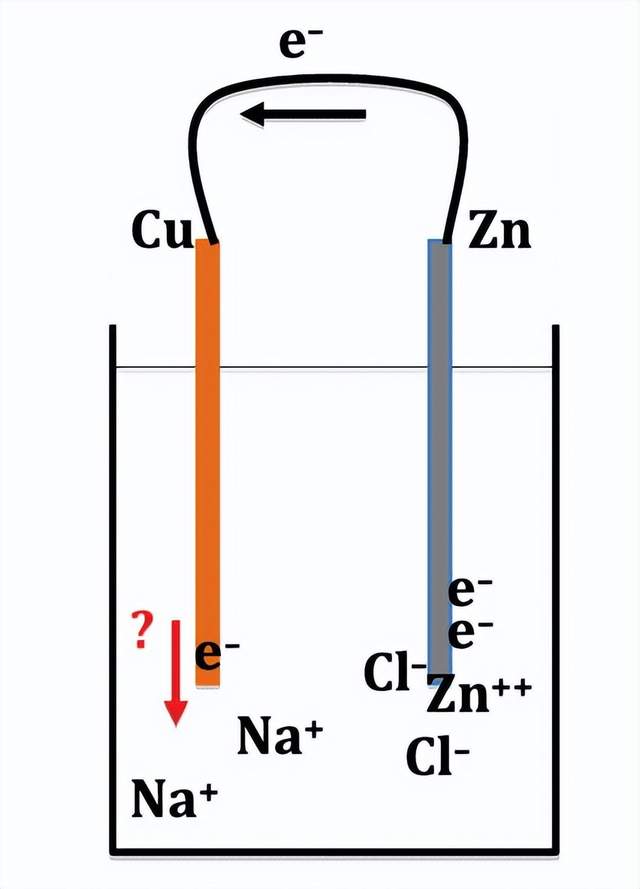

若我們回顧伏打最初的工作,又會發現一些值得深思的問題。與沃拉斯頓的實驗不同,伏打在原始電池中採用的是鹽水而不是酸。這引發了關於氯化鈉(NaCl)溶液中電化學反應的有趣問題,尤其是電子被釋放到溶液中時,它們會去向何方(它們會與溶液中的哪些陽離子結合);當氯化鈉伏打電池工作時,並未觀察到氫氣產生,更遑論生成金屬鈉了(見圖 8)。為了使發生的現象更加明顯,我將多個電池串聯接至插入溶液的銅電極上,從而電子以極高的速率注入進飽和鹽溶液中。伴隨着“嘶嘶”聲響,大量氫氣從負極逸出。這一現象令人困惑,因為在NaCl溶液中並沒有足量的H+離子以如此速率與電子結合(做過電解水實驗的人都知道,即使在水中加入一些酸,其反應速率仍然較慢)。我得出的唯一結論是:在飽和鹽溶液中,大量電子的湧入一定會導致 H2O 分子在電極上直接分解。與我交談過的一些科學家對這一觀點持懷疑態度,而另一些科學家則表示認同文[38]。如果我的想法是正確的,另一個有趣的問題是,為什麼同樣的情況在稀溶液中不會發生。儘管這背後的機制或許並不神秘,但詳細解答這一問題將給予我們一定的啓發。在負極產生氫氣的同時,正極發生溶解並生成一種橙色沉澱,其成分尚不可知——它似乎並非氯化銅(藍色)、氧化銅或氧化亞銅(紅色或黑色)。

圖8 為了解使用鹽水作為電解質的伏打電池的作用而進行的半當代復現

圖8 為了解使用鹽水作為電解質的伏打電池的作用而進行的半當代復現

關於上述現象,顯然還有許多值得深入研究的內容。

許多歷史學家會質疑我是否還在從事歷史研究:這些工作不就是科學嗎,根本不是科學史。這一問題並未給我造成很大困擾,因為我認為科學與科學史之間的界本身就是流動而可滲透的。而且,科學史的某些功能服務於科學本身的目標是完全合理的;畢竟,這也是我將其歸類為“內部功能”的部分原因。然而,我在恢復和延伸過程中所提出並探討的科學問題,之所以屬於科學史(和科學哲學)的範疇,正是因為這些問題常常被當今科學家所忽視。這也再次印證了我所提出的“補充科學”的意義。

四

結 語

我希望前文已經進行了足夠詳盡的闡述,足以説明科學史可能具有改進科學知識本身的內在功能,尤其是通過補充性地恢復並延伸正統科學已遺忘的知識。現在,我想再次回顧一下全貌,作為本次報告的總結。

我雖然沒有多談及科學史的外部功能,但它與內部功能之間存在密切的平行關係。如若我們認為科學可為社會造福,那麼瞭解使科學成為這種力量的歷史將有助於我們維護科學運行機制的健康,從而使其源源不斷地產生社會和經濟效益。反之,若我們認為科學未能得到應有的支持,或其發展方式在應用與文化共鳴方面造成了負面的社會影響,那麼學習科學史將有助於增強我們的批判意識,幫助我們恢復並延伸那些被遺忘的科學知識,以便撥亂反正。對於那些並不真正承認科學史的內部與外部功能有所區別的人而言,我提出的二者平行關係實際上可看作為一個連續體。我的觀點受到保羅·福曼(Paul Forman,1937-)的啓發,他曾敦促科學史學家“有義務自行判斷科學的益處,並通過我們的歷史研究和著述來推進此類裨益”[39]。相比之下,他對科學史家所接受的“極端…智識層面的屈從”表示不滿,而哲學史、文學史、視覺藝術史和音樂史領域的學者卻往往能作為評論家行使獨立判斷[40]。

我還想指出另一組平行關係,即科學史的功能與其他歷史分支功能之間的關係。在這一層面,我們可以更清楚地看到,所謂的“平行”實際上也應被理解為一種連續性。不可否認,科學是人類社會和文化不可分割的一部分,因此,科學史在很大程度上也應與記錄人類其他生活方面的歷史並無二致。畢竟,我所引用的一些靈感來源,如克羅齊、馬魯和尼布爾,他們根本就不是科學史家。這種連續性的特別重要之處在於,它提醒我們,在研究科學史時,不應迴避探討過去對當今智識和社會方面的相關意義。

最後,我想再談談我在本次報告開頭提出的一個論點。我注意到,歷史常被用來激發人們對科學的好奇心併為科學提供靈感,而這種動機往往會助長對歷史的歪曲和過度簡化。我希望我的發言能在某種程度上表明,好奇心和靈感的激發,並不必然與以充分、公正的方式對待歷史相沖突。

參考文獻及註釋

[1] 其實,還有一個更有趣的故事(我的大學同學Li Ho跟我講的):萬有引力其實早在牛頓發現之前,就被一個躺在榴蓮樹下的東南亞人發現了,但他沒能活着告訴其他人這件事。

[2] 約翰·海爾布朗(John Lewis Heilbron,1934—2023),美國科學史學家,以其在物理學史和天文學史方面的工作而聞名,曾任加州大學伯克利分校副校長、歷史學教授。——譯者注。

[3] John L. Heilbron, “HSS lecture: applied history of science”, Isis, 78 (1987).

[4] Herbert Butterfield, The Whig interpretation of history, G. Bell and Sons, 1931, p. 32. [譯者注:年代錯亂(Anachronism)是指在某種安排中出現的時間上的不一致,尤其是將人物、事件、物品、語言表達或風俗習慣等來自不同時代的元素並置於同一語境之中。當以當代視角來評論或詮釋歷史,這種做法被稱為“現時主義”。現時主義是歷史研究中的重大誤區,應當加以警惕並盡力避免。]

[5] Ibid., p. 16.

[6] Neil Postman, Building a bridge to the 18th century: how the past can improve our future, Random House, 1999.

[7] 參見Steven Shapin, “Discipline and bounding: the history and sociology of science as seen through the externalism –internalism debate”, History of Science, 30 (1992).

[8] Dudley Shapere, “External and internal factors in the development of science”, Science & Technology Studies, 4 (1986), p. 6.

[9] 幾十年前,詹姆斯·布賴恩特·科南特(James Bryant Conant,1893—1978)在哈佛大學的通識教育項目中引領了通過歷史講授科學的教學方法,而傑拉爾德·霍爾頓(Gerald Holton,1922—)及其同事們在以歷史為框架的“物理項目課程”取得了巨大的成功;參見Holton, “The Project Physics course: then and now”, Science & Education, 12 (2003). 目前,國際歷史、哲學與科學教學組織(IHPST)協調和推廣了大量的相關活動,網址為http://ihpst.net/ (accessed 6 September 2016). 另一項值得注意的事業是道格拉斯·奧爾欽(Douglas Allchin)的SHiPS(一個為科學教師提供社會學、歷史和科學哲學資源的研究中心),網址為http://www.shipseducation.net/ (accessed 6 September 2016).

[10] 例如,參見 Hasok Chang, Inventing temperature: measurement and scientific progress, Oxford University Press, 2004, 以及 Hasok Chang, Is water H2O? Evidence, realism and pluralism, Springer, 2012.

[11] Peter Medawar, Induction and intuition in scientific thought, Methuen, 1969, p. 11.

[12] 關於這一觀點的全面闡述,參見 Chang, Inventing temperature, op. cit., ch. 6.

[13] Thomas S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, University of Chicago Press, 1962.

[14] Benedetto Croce, History as the story of liberty, trans. Sylvia Sprigge, Norton, 1941, p. 48.

[15] Thomas S. Kuhn, John L. Heilbron, Paul Forman and Lini Allen, Sources for history of quantum physics: an inventory and report, American Philosophical Society, 1967, p. v.

[16] James T. Cushing, Quantum mechanics: historical contingency and the Copenhagen hegemony, University of Chicago Press, 1994.

[17] John L. Heilbron, “The earliest missionaries of the Copenhagen spirit”, in Science in Reflection. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol 110. ed. by Ullmann-Margalit E, 1985.

[18] 戴維·洛温塔爾(David Lowenthal,1923—2018)曾用哈特利的箴言作為其歷史學論文的標題,即David Lowenthal, The past is a foreign country, Cambridge University Press, 1985.

[19] 關於這段插曲的詳細敍述,參見Martin Hilbert, “Herschel’s investigation of the nature of radiant heat: the limitations of experiment”, Annals of Science, 56 (1999); Hasok Chang and Sabina Leonelli, “Infrared metaphysics: the elusive ontology of radiation”, Studies in History and Philosophy of Science, 36 (2005).

[20] 此處應指亨利·卡文迪許(Henry Cavendish,1731—1810),他一生在自己的實驗室中工作,被稱為“最富有的學者,最博學的富豪”。他畢生致力於科學研究,在化學、熱學、電學方面進行過許多實驗探索,如空氣的組成、測出引力常量數值、推算地球密度等。——譯者注。

[21] Banks to Herschel, 26 March 1800, in The Herschel chronicle: the life-story of William Herschel and his sister Caroline Herschel, ed. by Constance A. Lubbock, Cambridge University Press, 1933, p. 266.

[22] William Herschel, “Experiments on the solar, and on the terrestrial rays that occasion heat; with a comparative view of the laws to which light and heat, or rather the rays which occasion them, are subject, in order to determine whether they are the same, or different. Part 2”, Philosophical Transactions, 18 (1809);此次複製的圖是第十三版圖版上的圖12。未經刪節的原文載於Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 90 (1800), pp. 437- 538;在該版本中,該圖無“Heat making Rays”標識。

[23] 關於此事件(化學革命)的詳細敍述,參見 Chang, Is water H2O?, op. cit., ch. 1.

[24] 關於事件詳情,參見 Hasok Chang, “Rumford and the reflection of radiant cold: historical reflections and metaphysical reflexes”, Physics in Perspective, 4 (2002).

[25] James Evans and Brian Popp, “Pictet’s experiment: the apparent radiation and reflection of cold”, American Journal of Physics, 53 (1985).(譯者注:張夏碩在演講時講道,除自己寫歷史學論文時引用過此文,該論文還未被其他人引用過。)

[26] 例如,參見 Emir Korkut, Newton through the prism of Goethe, self-published, 2011; Olaf Müller, “Prismatic equivalence: a new case of underdetermination: Goethe vs Newton on the prism experiments”, British Journal for the History of Philosophy, 24 (2016).

[27] 對促成這一階段的工作,我要感謝許多同事,特別是倫敦大學學院的 Daren Caruana和 Rosemary Coates,以及劍橋大學的Peter Wothers(譯者注:Daren Caruana 為倫敦大學學院物理化學教授,Rosemary Coates 當時為倫敦大學學院化學系博士研究生;Peter Wothers 為劍橋大學化學系教學教授)。

[28] William Hyde Wollaston, “Experiments on the chemical production and agency of electricity”, Philosophical Transactions, 91 (1801), p. 427.

[29] 如果鋅絲上有氧化層,則需要過一段時間才會出現氣泡。

[30] 關於我復現沃拉斯頓及其他類似實驗的細節,請參見 Hasok Chang, “How historical experiments can improve scientific knowledge and science education: the cases of boiling water and electrochemistry”, Science & Education, 20 (2011).

[31] 伏打(Alessandro Volta,1745—1827)發明了世界上第一個發電器,也就是電池組,伏打電堆開創了電學發展的新時代。伏打電堆是由多層銀和鋅疊合而成,其間隔有浸漬水的物質,亦稱伏打電池。這一發明,不但促進了金屬化學性質的研究,也使電學研究進入了量化階段。——譯者注。

[32] 然而,伏打本人並不是這樣看待他的電池堆中的單元元件的:對他來説,電池是一對接觸的金屬,上面有一層濕的物質,以便與下一個電池單元進行非金屬傳導。

[33] William Hyde Wollaston, “Experiments on the chemical production and agency of electricity”, Philosophical Transactions, 91 (1801), pp. 428–429.

[34] Charles Sylvester, “Observations and experiments on galvanism, the precipitation of metals by each other, and the production of muriatic acid”, [Nicholson’s] A Journal of Natural Philosophy, Chemistry, and the Arts 14 (1806), p. 96.

[35] Henri-Irénée Marrou, The meaning of history, Helicon, 1959, pp. 260–261. 我感謝 David d ‘Avray 向我介紹 Marrou 的作品(譯者注:David d’Avray為倫敦大學學院歷史系教授)。

[36] 查爾斯·萊爾(Charles Lyell,1797—1875)引用了尼布爾的論述,之後萊爾的引用又被羅伊·波特(Roy Porter,1946—2003)採納,最終波特的引述出現在詹姆斯·西科德(James Andrew Secord,1953—)的文章中,James A. Secord, “Knowledge in transit”, Isis 95 (2004), p. 672.(譯者注:Charles Lyell英國地質學家,他是均變説的重要論述者;Roy Porter曾任倫敦大學學院醫學社會史教授; James Andrew Secord 為劍橋大學科學史與科學哲學系榮休教授,現任英國科學史學會主席。)

[37]有關這場辯論的詳細説明,請參閲 Helge Kragh, “Confusion and controversy: nineteenth-century theories of the Voltaic pile”, in Nuova Voltiana: studies on Volta and his times, vol. 1, ed. by F. Bevilacqua and L. Fregonese, Hoepli ,2000, pp. 133–157; 在線訪問網址為http://ppp.unipv.it/pagesIT/NuovaVoltFrame.htm. (accessed 6 September 2016).

[38] 關於此項實驗及其他相關實驗工作的詳細報告,請參閲 Hasok Chang, “How historical experiments can improve scientific knowledge and science education: the cases of boiling water and electrochemistry”, Science & Education , 20 (2011), 特別是文章的第五部分。

[39] Paul Forman, “Independence, not transcendence, for the historian of science”, Isis 82 (1991), p. 86.

[40] Ibid., p. 77. 我不確定福曼是否會完全贊同我的想法,因為他似乎暗示,科學史的批判立場需要側重於社會分析。然而,我確實相信他會支持對科學知識質量做出獨立判斷,正如他在自己早期的作品中所做的那樣,包括關於魏瑪物理和量子電子學的經典論文。

作者簡介

張夏碩(Hasok Chang,1967-)劍橋大學科學史與科學哲學系主任、漢斯·勞辛講席教授,現任國際科學史與科學哲學聯合會(IUHPS)科學技術史分部副主席,曾任英國科學史學會主席。研究領域包括18世紀以來的化學史、物理學史和哲學;科學哲學等,著有《發明温度:測量與科學進步》(Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress)、《水是H2O嗎?證據、實在論與多元主義》(Is Water H2O? Evidence, Realism and Pluralism)等。

關於威爾金斯-貝爾納-梅達沃講座:

威爾金斯-貝爾納-梅達沃講座(Wilkins-Bernal-Medawar Lecture)是由英國皇家學會每年舉辦的一場公眾講座,其最初由威爾金斯講座(側重科學史)、貝爾納講座(側重科學的社會功能)和梅達沃講座(側重科學哲學)三項獨立講座組成,每三年輪流舉辦;後於2007年正式合併,同時頒發威爾金斯-貝爾納-梅達沃獎章(及獎金2000英鎊),旨在表彰在科學史、科學哲學或科學社會功能相關領域的卓越貢獻。其命名源於三位傑出學者:威爾金斯(John Wilkins,1614-1672),皇家學會創始人之一;貝爾納(John Desmond Bernal,1901-1971),晶體學家和社會活動家,著有對科學史和科學社會學領域具有里程碑意義的《科學的社會功能》(The Social Function of Science);梅達沃(Peter Brian Medawar,1915-1987),生物學家、科學作家,1960年諾貝爾生理學或醫學獎得主,被譽為“移植之父”。張夏碩是2015年該獎獲得者,後於2016年進行了講座報告。

2025年威爾金斯-貝爾納-梅達沃獎章授予曼徹斯特大學現代英國史教授薩迪婭·庫雷希(Sadiah Qureshi),以表彰她在科學、種族與帝國等相關領域所展現出的卓越成就和國際認可的專業造詣,以及她近期關於自然界滅絕作為一種相對現代概念的重要出版成果——《絕跡:不尋常的滅絕史》(Vanished: An Unnatural History of Extinction),其研究恰逢其時、意義深遠。

本文經作者授權翻譯發表於《返樸》,原文譯自Chang, Hasok. “Who cares about the history of science?.” Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science 71.1 (2017): 91-107.http://doi.org/10.1098/rsnr.2016.0042,有刪減。

注:本文封面圖片來自版權圖庫,轉載使用可能引發版權糾紛。

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。