這華語片,悄悄打了你一耳光_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-09-05 10:42

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

有人説,世界上分兩種人,不跳舞的人和跳舞的。

現在請為這位女孩鼓掌——

她正蜕變為後者。

離開工位時一臉陰沉。

走上天台後,她笑了。

最後一點夕陽抹在臉上,她在一片寂靜中伸出雙手,開始和世界跳舞。

舞姿愈發開闊:

從腳下緩慢挪動的人羣、車流。

接着視線上移。

雙手隨着大樓騰空而起,飛到天上變成了雲朵,變成風。

風好像真的在她手中匯聚。

凝結成了日落。

好自由。

原來跳舞不需要樂章,而是任由隨感受而動的心,去演奏自己。

你聽懂了她在表達什麼嗎?

聽不懂,是否是你的一種“缺陷”?

先別生氣,看到後面你就會明白——

看我今天怎麼説

今年香港電影的一匹小黑馬。

豆瓣評分8.3。

一個熱門影視選題:聾啞人。

要知道,這個題材最近就已經有《向陽·花》《不説話的愛》《獨一無二》三部了。

從生存到尊嚴,從苦難到成長,它們無不來自於聽人對聾人的關懷視角。

想要表達的無非都是主流觀點:

好艱難,要關愛,請流淚。

而《看我今天怎麼説》(以下簡稱《看我説》)呢?

它決不要同情。

還告訴你,你的同情,可能是一種自以為是。

是的,過去在寫到這類電影時,Sir總要反覆斟酌用詞——到底是“聾啞人”,還是“聽障人士”;到底是“正常人”,還是“健聽者”?

稍有不慎,好像就會觸碰到敏感的神經。

而這部電影,現在直白地告訴你——

就分為聾人和聽人。

因為他們並不認為“聾”這個字有侮辱性,僅僅是客觀上表達聽不見聲音。

聾人有自己的語言——手語。

如果你認為他們聽不見説話是缺陷。

那麼你看不懂手語,是否也是一種缺陷?

所以。

聾人和聽人沒有高低之分,只是一分類。

對,這部電影要説的,就是選擇。

兩位主角,都是聾人青年但又完全背道而馳。

核心區別在於:

對待手語、人工耳蝸的態度。

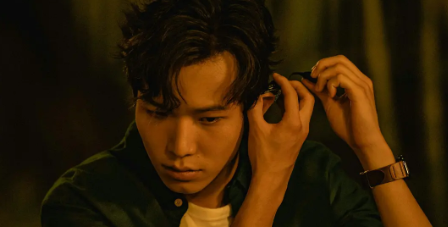

葉子信(遊學修 飾)來自一個聾人家庭。

拒絕使用人工耳蝸等輔助聽力設備,僅依靠手語與讀唇與外界溝通,會自豪地説:

手語就是我的母語。

在推廣人工耳蝸的大會上,有這樣一句:“隨着科技的發展,這個世界將不再有聾人”。

以我們的邏輯,這句話沒問題吧?

可他聽了暴跳如雷。

像在賭氣一樣——

你們,和你們的科技,憑什麼消滅我們?

我以聾人為榮

惱羞成怒?

別急。

先看另一位。

方素恩(鍾雪瑩 飾),一個在單親母親的鞭策下,努力了半輩子的聾人女孩。

自幼佩戴人工耳蝸,拒絕手語,努力學習口語發音。

成果令普通人都羨慕——

在正常學校裏成績名列前茅,考上名牌大學,畢業之後就業於名企,打算成為一名精算師……

這,難道不該是榜樣?

第一層矛盾展開了——

人工耳蝸。

如果科技能夠補全人體缺陷,那為什麼要拒絕?

因為這份科技福報,不是每人都有。

首先,要有錢。

購買、手術、康復,都將產生巨大開支。

《向陽·花》裏,高月香吃虧上當又鋌而走險,就是為了給女兒攢夠手術費。

△ 今年3月後,我國人工耳蝸已經入醫保集採,耗費大幅降低

其次,要看命。

人工耳蝸的植入有嚴格的醫學標準,並非所有聽力損失患者都適合安裝,需要有相符的聽力損失程度與類型。

即便安裝成功,也需要耗費大量精力重新學習發音吐字。

然而。

重點來了,這些客觀原因幾乎都被《看我説》一筆帶過。

因為它的否定更加徹底:

裝上它,聾人也不可能成為正常人。

首先在功能上。

人工耳蝸的效果最多隻有正常聽力的六、七成。

《看我説》的一大亮點便是聲音設計,其中一部分重要展現便是人工耳蝸的聽覺世界:

聲音嘈雜、斷斷續續。

就像你戴上了副被卡車軋過的廉價耳機,是鈍刀子殺人。

佩戴者的口語並不會像聽人標準,也做不到流暢的日常交流,常常漏聽錯聽。

最難的是心理:

聽不懂,還要裝作自己沒問題。

我知你聽不到我講什麼

沒關係,我也常常聽不到別人講什麼

然後就傻笑

電影中,出現了兩種傻笑。

第一種:

是她假裝自己是正常人。

人羣中的素恩,跟不上同學間的交流,更插不上話。

只有傻笑。

低質量的交流,無法建立真正的情感聯繫,費盡全力也依舊是人羣中的“異類”。

傻笑,讓孤獨變得更加明顯。

第二種傻笑:

是別人假裝她是正常人。

同事和藹友善,但並無深度交流;工作簡單輕鬆,但也做不了真正的工作;周遭的一切都向她提供便利,但也會被提醒“電話就不用你接了”,因為她的口齒並不清晰……

或許是善意。

但也摧毀了她的信心。

- 還有其他事讓我做嗎?

- 嗯……先看看下午茶要吃什麼?

況且。

能得到這個崗位,只不過是公司需要樹立“殘障友好”的企業形象。

她只是吉祥物而已。

並非每個人都能有這樣幸運(或不幸?)的命運,但身份認同的心理困境是佩戴者身上客觀存在的。

她是聾人眼中的聽人。

也是聽人眼中的聾人。

重要的是,當主流社會並不完全接納素恩時,她也無法融入聾人羣體。

她的,他們的“手語”被沒收了。

被她的母親——

必須成為一個“正常人”,杜絕所有學習手語的可能。

被過時的特殊教育理念——

2010年前全球所有聾人學校都採取口語政策教學,只為讓聽障羣體融入主流社會。

而且,手語也被全社會“你也可以”“我們都一樣”的善意沒收。

其中也包括慈善團體。

人工耳蝸,是被社會推廣的公益項目。

在錄製廣告片時,學會手語的素恩想要雙語並用,並肯定手語。

卻被工作人員委婉拒絕——

可不可以不提到手語?

也不要打手語?

我們想聚焦在人工耳蝸上

理由,是要聚焦,是怕動搖聾人們稱為“正常人”的決心。

成片中寫着這樣的話:

“素恩可以過正常人的生活,展開多姿多彩的人生。”

△ 聽障羣體把對這句話的態度掛在了臉上

這句話的本質是什麼?

是非“正常人”的人生,是慘淡的,是艱辛的,是不可能多姿多彩的。

隱形歧視?

有,但不全是。

這不是最核心的問題,《看我説》還想問到更深、更遠、更意有所指的地方——

為什麼要“正常”?

“正常”是誰定義的?

強迫自己“正常”的人生,真值得一過嗎?

説到這,Sir必須收一收語氣。

《看我説》並不是一封辛辣嗆人的檄文,去控訴主流世界的傲慢,相反它温柔得不可思議。

痛,是隱隱的痛。

而美卻是大方的美。

那個“不正常”的世界——

手語的世界,長什麼樣?

片名“看我今天怎麼説”,關鍵詞,是看見。

電影開頭一個場景:

因為在特殊學校中打手語,子信和另一名主角Alan被老師拉到走廊罰站,為了防止兩個人不老實,還特意拉開了他們。

可兩人還是聊得熱火朝天。

通過手語。

Sir不自覺地“哇”了一聲。

因為你看啊。

他們的距離明明隔了那麼遠……

距離被具象化地拉近了。

△ 想起了幾句陝北情歌:一個在山上,一個在溝,咱們見不上個面,那就招一招手

手語,這一你我眼中的“替代方案”,更多的電影都在展示它的不方便。

比如《不説話的愛》的全片第一個鏡頭:一個只會打手語的嫌疑人,被戴着一副手銬。

手語是不便,是失聲。

是恨。

而《看我説》不。

它愛。

它嚴肅地將手語視作一種語言,並肆意抒發着一種具有美學高度的迷戀。

電影中最關鍵的一場戲,子信教素恩學習手語。

第一件任務:關人工耳蝸。

沒翻譯怎麼學?

但很快素恩就發現:

學手語,真的不用聽到聲音。

比如——

↑:“歡迎來到”。

↑:“手語”。

↑:“世界”。

《看我説》在這裏有着狡猾的,甚至打破第四堵牆級的感官呈現:

當素恩關掉人工耳蝸時,電影失去聲音,重要的是於此同時字幕也在慢慢跟着消失。

一個小伎倆。

卻讓《看我説》觸摸到所有聾人題材電影,都想要卻從未達到的高度——

真正地看見他們的話。

這是來自導演的親身經歷:

“如果我沒有去學手語,很多場戲我是不會懂怎麼去寫的。”

手語課上,發現沒有翻譯老師的導演黃修平嚇了一跳。

沒有口語,也沒教具,一切直接從身體開始,卻自然地看懂了,看懂了也就理解了。

這是這門語言的真相,也是它最特別的美——

姿勢很容易學。

比起表達,重要的是接收。

發出再好聽的聲音,都不如對方願意看見你,願意理解你的舞蹈。

《看我説》充斥着這種“原來如此”的體驗:那個沒有聲音的世界,比我們想象的要動人的多。

他們也會划拳也有酒桌遊戲:

明明沒有聲音。

但你看到了音樂。

所以。

人怎麼能為了“正常”,而拒絕跳舞呢?

回到前面的問題:

強迫自己“正常”的人生,真值得一過嗎?

人,必須要有一個整齊劃一的標準嗎?

這是《看我説》最讓Sir觸動的地方,這部電影並不是為盲人所拍,而是所有害怕自己“不正常”進而焦慮的我們。

歸根結底。

電影中的聾人,只不過比我們多出了一個生理上的身份錨點。

而現實中,你我身邊就有太多被迫“正常”的經歷。

你肯定説過或經歷過——

小時候。

左撇子被父母強迫使用右手;圓滾滾的腦袋硬要被睡扁;女孩腳大會被買小一號的鞋;明明乳糖不耐受,但喝不完奶就不是好孩子……

長大了。

別人都能忍,你為什麼辭職?別人都買房子,你為什麼租?別人都結婚生子,你為什麼不結?

人,尤其是中國人,從記事的那一刻起,人生第一等大事就是:不要掉隊。

Sir掐指一算你也是“正常”人。

所以你一定明白:

“正常”,不代表幸福。

但“不正常”就會焦慮。

究竟是誰發明的這個倒黴玩意兒?

答案並不抽象:

19世紀。

這是歷史學界和哲學界公認的答案——

米歇爾·福柯在《規訓與懲罰》中指出,19世紀的工業社會通過學校、工廠、醫院等機構建立了“規訓社會”,旨在塑造符合社會生產需求的“正常”個體。

打個比方:

在工業社會落成以前,不開心就是不開心,而在那之後我們擁有了心理學,劃分出了正常人和瘋子。

這一概念不僅是生產方式的產物,也是權力關係和文化規範的體現。

“正常”?

它的真正含義是:

理性、服從、適合生產活動。

片中的素恩在母親的要求下,花了半生時間去適應這套標準;而當她成人後想要學手語時,母親質問她:

你是不是現在才要變成那種聾人?

她本來就是聾人。

不是嗎?

就像你本來就是你,為什麼要選擇成為他們?何況是在今天……

影片後半段素恩站在天台,Sir看到她“説”的話——

“‘正常’的標準那麼高,要追,永遠不可能……”

“我無法假裝自己,我很幸福。”

尤其這句,讓Sir掉下淚來——

“如果可以,我選擇寧靜。”

那一刻。

她在自己的舞蹈裏,看見了自己,也放過了自己。

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品