歌詞裏全是“求財”,越缺什麼越唱什麼?_風聞

印客美学-印客美学官方账号-艺术科普向平台。09-05 13:14

雖然2025年沒過完,但可以肯定,今年最火的歌手就是攬佬。

《大展鴻圖》還衝進了Spotify美國飆升榜前20,創華語樂壇紀錄。

他的兩首歌都在喊發財。

難道缺什麼喊什麼,才是音樂的流量密碼?

缺什麼,就在歌裏喊什麼

對於流行音樂來説,確實就是越缺什麼,就越喜歡在歌裏喊什麼。

拿現在説。

2020年之後,不確定性就是最大的確定性。

我們缺安全感,工作、未來的規劃被打亂。

缺錢,沒錢旅行、沒錢還貸、沒錢養娃,對生活沒有掌控感。

缺意義感,奮鬥不能成功,努力沒有回報,不知道生活的意義是什麼。

於是,我們開始在歌裏喊生存。

比如攬佬的發財歌。

他的歌詞裏有一整套“廣式富貴美學”。

一會在別墅裏唱K,一會又大喊來財,非常符合大夥對“有錢”最直白的想象。

我們在歌裏喊躺平。

草東沒有派對的《牀》《但》,表達的是無力和迷茫。

萬能青年旅店用《冀西南林路行》讓人們反思發展的代價。

毛不易的價值也更加凸顯,聚焦最樸素的人和情感,讓音樂的療愈功能被空前放大。

但在2010-2020年那會,歌裏喊的是詩和遠方。

那會,內卷漸起苗頭,雖然焦慮,但還是普遍相信努力就有回報。

大家只是缺鬆弛感,所以我們在歌裏喊佛系和小確幸。

於是,陳鴻宇、房東的貓這些民謠音樂人開始流行,他們唱詩和遠方,唱理想三旬,用來抵抗快節奏生活。

《成都》 也火遍全國,因為它喊出了人們對一個慢節奏、有故事、可寄託情感的城市的嚮往。

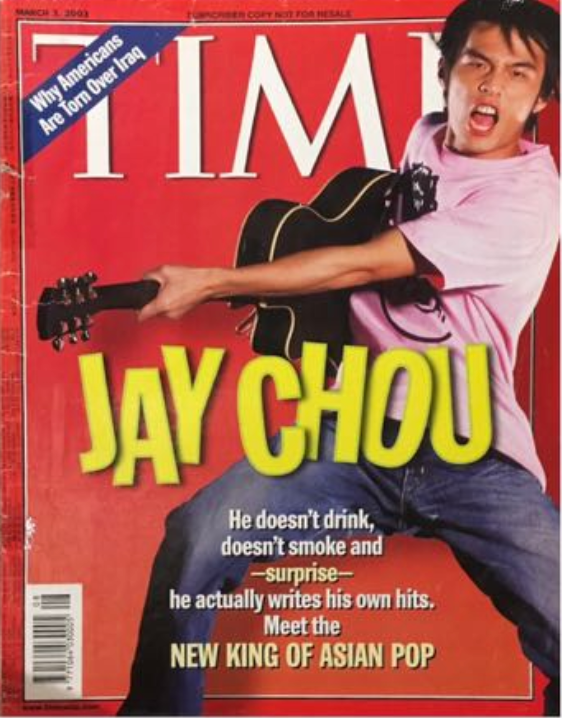

再往前,00-10那會,音樂都在喊個性。

因為個人意志覺醒,我們非常缺認同感和情緒宣泄。

於是,周杰倫火了,因為他喊出了年輕人“不走尋常路”

網絡神曲爆發了,《愛情買賣》《傷不起》替草根喊出了他們的慾望、挫敗感,是一種巨大的情緒宣泄。

而在90年代,大家都在喊愛。

因為下海、打工,人們進入陌生的城市,沒有歸屬感和可靠的情感連接。

所以,深情告白歌大行其道。

王菲、張信哲、張學友的苦情歌開始流行,人們將對穩定情感的渴望投射到音樂中,愛情被塑造成最後的避風港。

為何如此?

在現實中得不到滿足時,為了彌補這種缺失,人會轉向其他領域尋求滿足。

音樂就是這種心理代償。

處理音樂和處理情緒的大腦區域高度重疊,且通路極短,所以它能繞過大腦皮層,直接觸發最原始的情緒反應。

缺錢的時候,聽攬佬唱“來財”,財富的渴望就能得到替代性滿足。

缺愛的時候,聽一首《愛情買賣》,就能讓你感到“原來不止我一個人這麼苦”。

這種共鳴本身就是一種情感代償,唱歌的那一刻,就是對現實無力的短暫征服。

而且,積壓的情緒也需要出口。

跟着音樂一起喊出自己的渴望就是一種強烈的情感宣泄,越是熱切的渴望,越要大聲喊出來。

更何況,共鳴即流量,痛苦即市場。

一首歌能不能爆,關鍵就在於它能不能在更短的時間內引發更多人的共鳴。

而擊中一個時代最大的痛點,是引發大規模共鳴的最短路徑。

大腦對負面刺激的反應強度、速度和持久度,都遠高於正面刺激,比起追求快樂,它更喜歡逃避痛苦。

而且,痛點是明確的,但爽點是模糊的,所以,痛點的解決方案也會更加明確和有針對性。

人們也就更願意花時間去消費那些能緩解他們當下焦慮的音樂。

唱片公司、平台、算法都深諳此道。

於是,缺錢就唱發財歌,缺愛就唱治癒歌。

此外,這種音樂也是實現身份認同的方式。

當我們聽到一首歌喊出我們的渴望時,大腦中的鏡像神經元就會被激活,讓我們感同身受。

如果喊出了集體的困境,那就能瞬間在成千上萬人的大腦中引發同樣的情緒共振,形成強大的心理連接。

就像現在,奮鬥無望,所以《八方來財》能成為打工人聖歌。

這就是同類的歸屬感。

無需多言,就能完成身份認同和羣體劃分,極大地降低了在現實社會中尋找同類的成本。

同樣的主題,喊的是一回事嗎?

不過,不同時期都會有相似主題的歌。

比如説錢和愛,不管是今天,還是十幾年前都有人在歌裏吶喊,那它們喊的是一回事嗎?

顯然不是。

首先核心訴求就不同。

拿錢來説,以前是美好祝願,今天是個人呼喚。

今天喊發財的歌是一種個人化的、帶有迫切感的宣泄,寄希望於發財後解決目前的生存焦慮。

就像攬佬自己説的,寫《大展鴻圖》就是因為他很缺錢。

正因為沒有,才要大聲唱;正因為得不到,才要重複説。

歌曲的氛圍可能很嗨,但內核是“因為我太缺了,所以我必須大聲喊出來”的緊張感,所以情緒底色是焦灼、渴望,甚至帶有一絲反諷和自嘲的。

反觀十幾年前,《恭喜發財》《好日子》表達的是對錦上添花的期待。

大家都相信明天會更好,發財是一個值得慶祝的“未來可能”,而非迫在眉睫的“當下救命草”。

所以,歌曲的氛圍是分享和傳遞快樂,情緒底色是樂觀、充滿希望。

歌曲的主體也是,一個是“我”,一個是“我們”。

以前的敍事主體是“我們”。

比如《恭喜發財》,是“我恭喜你發財”,是面向他人的祝福,強調社會關係的和諧與互惠。

但現在的主體是我這個個人。

攬佬唱的是“我要發財”“我想發財”,是極度個人化的慾望表達,重心從“集體互福”轉向了“個人突圍”。

愛也是一樣,從對象之愛變為自我之愛。

以前,即便是苦情歌,喊出來的也是對愛的信仰。

我很痛,但我相信愛。

因為那會經濟高速發展,大家都相信奮鬥就能改變命運,所以會追求情感的純粹,即便痛苦,愛也是崇高的。

比如張信哲的《信仰》。

但現在,喊出來的愛是一種質疑,對愛不確定和不相信。

比如《漠河舞廳》,就是因為顯示不確定,才會去唱那種懷舊的、古典的愛情。

還有《低空飛行》,愛成了一種自我內耗。

核心衝突也不一樣,以前的矛盾都是外在的。

要麼是小三,要麼是異地,要麼是命運的捉弄,痛苦的根源在外部。

但現在的矛盾是內在的。

《説散就散》是害怕受傷而不敢投入,《囍》是在愛中迷失自我。

痛苦的根源在內部,是我的猶豫、我的不安全感、我的困境。

所以才説流行歌是文化切片,不僅記錄了“喊”的內容,更記錄了是誰在喊、為何而喊。

喧鬧聲裏,每個人都心知肚明。