全體中國人的“童年噩夢”,絕版了?_風聞

心之龙城飞将-09-06 18:50

鳳凰週刊

2025年09月06日 09:02:15 來自北京市

文/怪話貓

編輯/閆如意

朋友,你有多久沒看過香港恐怖片了?

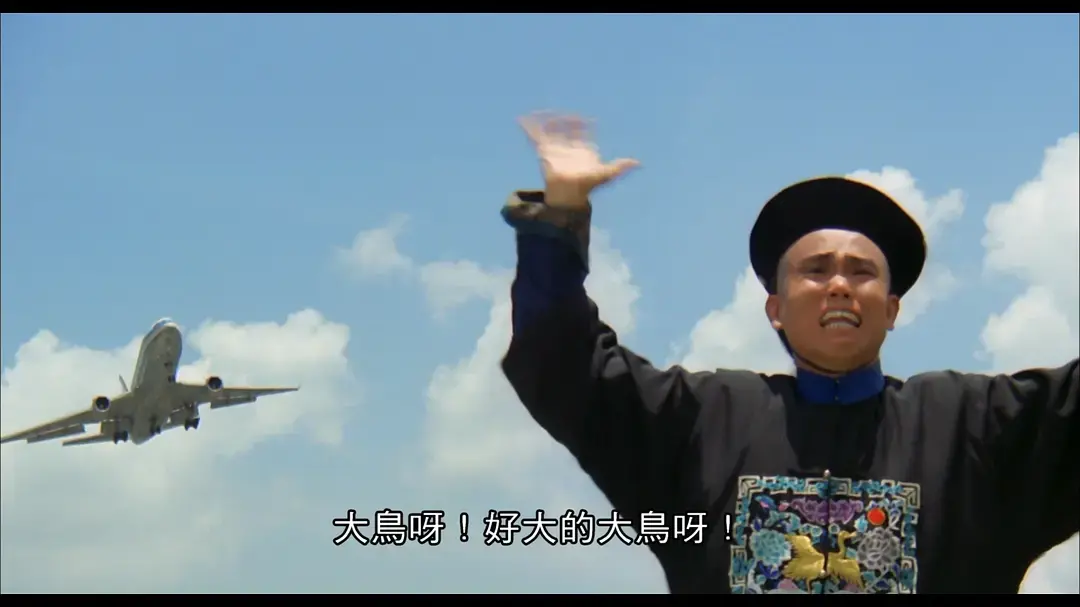

一蹦一跳的清朝殭屍,手持桃木劍的茅山道士,頻繁鬧鬼的辦公室和學校,中環寫字樓或是廟街街口的離奇慘案……

香港恐怖片曾創造出令人驚歎的輝煌。

也給80、90兩代人留下了回味無窮的童年陰影。

有多少人曾經被盜版DVD的電影封面嚇得不敢半夜上廁所,有多少人捂着眼睛也要看深夜電視台轉播的香港鬼片。

直到長大後才發現,小時候看過的香港老恐怖片也是限定賞味期的。

那些曾經把自己嚇到半死的畫面,成年後越看越覺得特效廉價好笑。

香港恐怖片的黃金年代結束了。

我們也變成了怨氣比鬼還重的無聊大人。

“見鬼”的童年

對很多80、90後來説,第一次真正“見鬼”,是在童年看香港鬼片的夜晚。

那種被嚇到半夜不敢上廁所的感覺,即便長大三十歲,在B站、抖音刷到解説時,依然會本能地打開彈幕護體。

港式鬼片最嚇人的地方,在於它的“日常化”。撞鬼的場景可能出現在任何一個日常生活中的角落。

看過莫文蔚的《office有鬼》之後,在任何地方都不敢推開廁所最後一個隔間的門。深夜在公司加班,也忍不住會想起廁所伸出的鬼手。

被《山村老屍》楚人美“貼臉殺”的畫面記憶猶新。黎姿從美女變成女鬼的鏡頭,即便是座機畫質,放到現在看仍然頭皮發麻。

看過乾淨又衞生的《八仙飯店之人肉叉燒包》,從此再也不敢輕易吃包子。筷子侵犯下體,骨頭肢解做湯,用嘴咬破手腕動脈……

黃暴血腥的畫面,在盜版碟橫行的90年代,給不少90後留下心理陰影。

與都市恐怖片並行的,是獨樹一幟的殭屍片。

黃紙紅筆、黑墨真刀、木劍糯米大公雞,八字硬得寫到紙上能砍樹的一眉道長,和他卧龍鳳雛的一雙徒弟,還有清朝殭屍又長又黑的美甲,共同組成了我們對港片殭屍系列的印象。

而最讓人有安全感的男人,一定是林正英。

只要林正英舉着桃木劍出場,再兇惡的厲鬼殭屍都會被襯托成小丑配角。

殭屍系列,也成了不少80、90後的“玄學啓蒙”。

多少人模仿林正英手裏的八卦鏡和黃符紙,撕一張作業紙學着畫符,貼到同學身上做惡作劇;

多少人在深夜回想起鬼片的畫面,就會學着林正英憋氣,因為“只要憋住氣,鬼就看不到你”;

還有多少人跟着老港片學會了“點香不能用嘴吹滅”。父母教多少遍都學不會,林正英教了一次就記住了一輩子。

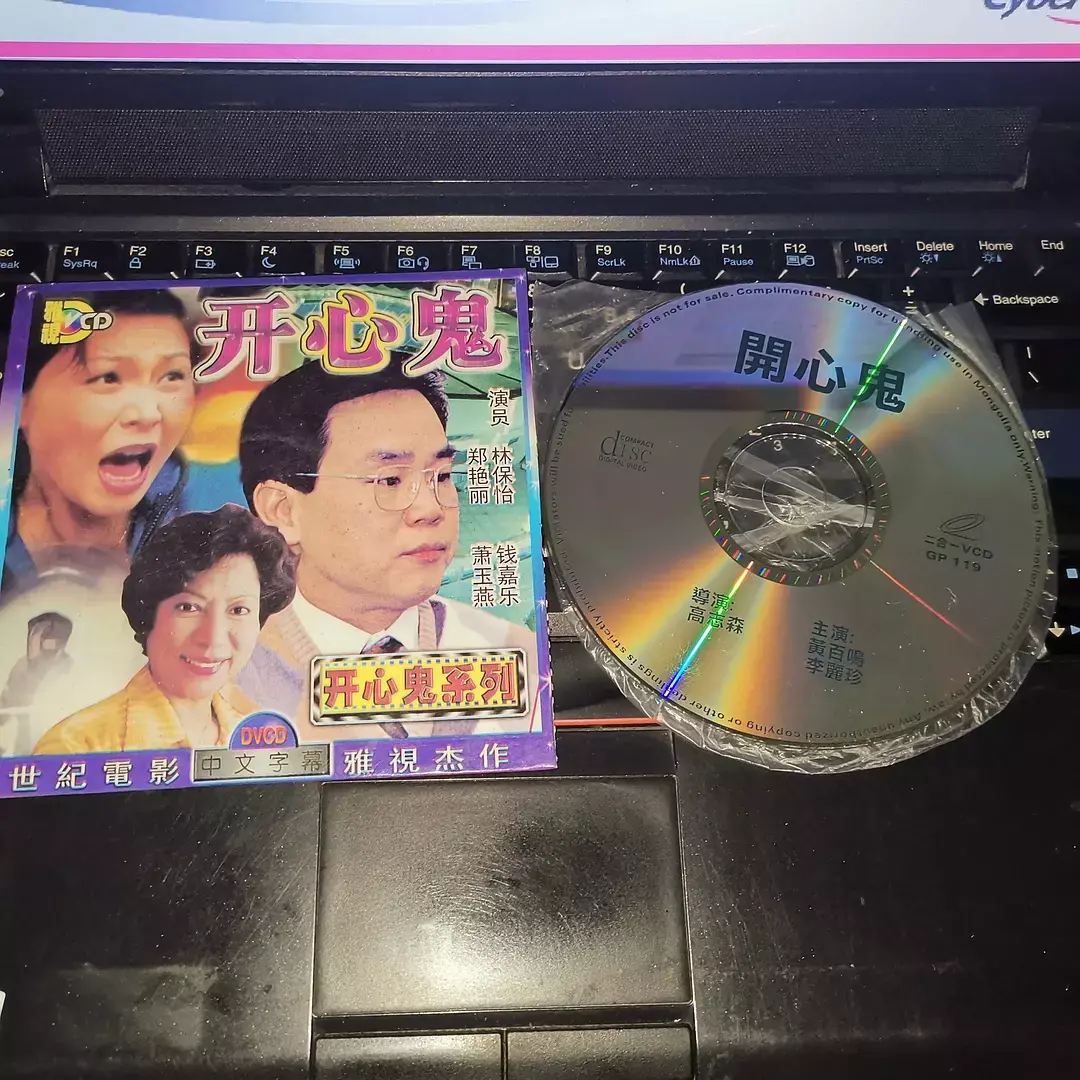

而在同一時期,《開心鬼》系列又把殭屍從恐怖符號變成了温情喜劇。

驚悚程度1%,搞笑程度99%,熟悉歡快的配樂也變成了小學生暑假寫作業的固定BGM。

開心鬼能陪你打球、幫你開掛,甚至在關鍵時刻救你一命。就算是再膽小的人看了《開心鬼》,也恨不得抓一個開心鬼做自己的好閨蜜。

這一系列電影,捧紅了青澀版本的張曼玉、李麗珍、袁潔瑩、Beyond樂隊。幕後主創更是卧虎藏龍,涵蓋了當時還沒出名的杜琪峯、徐克、程小東、林嶺東。

這些不太“鬼”的“鬼片”陪伴兩代人長大。

以至於現在人們開玩笑也會説“不是一把糯米能解決的問題”,萬聖節仍然有很多人選擇cos清朝殭屍。

而中國殭屍的形象,也由這幾部香港電影設計出來並深入人心。

就連“豎着下葬的殭屍復甦後會傷害血親”的概念,在四十年後,也被韓國恐怖電影《破墓》借鑑走了。

恐怖片的“萬花筒時代”

長大之後,很少有電影能真的嚇到我們了。畢竟有什麼事能比生活本身還恐怖?

曾經的小學生如今變成了無聊的大人,打工的怨氣比鬼還重。

更重要的是,再也沒有人為我們拍攝優質的恐怖電影了。“國產恐怖片”變成了豆瓣均分2.0的喜劇大賽。封面有多驚悚,劇情就有多降智。

朋友聚會的時候,我們甚至會專門挑一部評分最低的鬼片進行鋭評,看到一半,客廳就充滿了快活的空氣。

想要看真正的“中式恐怖”,還是隻能回到香港的1980-1990時代。

中國人最懂怎麼嚇中國人。

在港式鬼片的黃金時代,不只有楚人美的長髮飄飄,還有許多鬼魅的身影與怪誕的傳説。真正的影迷食髓知味。

邵氏在1980年代初期的B級片代表,桂治洪的“邪三部曲”,堪稱港式鬼片的美學巔峯。

《邪》講述了一個“假鬼逼出真鬼”的中式古典復仇故事。姦夫和小三扮鬼嚇死了陳家少奶奶,本以為能霸佔她的家產,沒想到真的遇見了“冤魂索命”。

片中女配角赤裸全身寫滿畫符,卻偏偏遺漏了耳朵的設計,參考了日本怪談《無耳芳一》的傳説。

《蠱》則是南洋降頭術的百科全書。這部電影提及了屍油降、棺材降、蠕蟲降、檸檬降、裂頭降、養鬼仔,都是民間考證過的真實降頭術。

即便在特效簡陋的年代,依舊能製造出滿臉蛆蟲、口吐蝙蝠的衝擊。

後來,香港恐怖電影的賣點走向了都市傳説與奇情文學,精髓在於“東西結合的怪誕與不安”。

高樓大廈中夾着廟街檔房,西裝白領路過打小人的神婆攤子,九龍城寨的逼仄空間、年久失修的電梯,還有羅蘭女士扮演的童年陰影“龍婆”,共同組成了港式獨特的潮濕鬼味。

1981年的恐怖電影《兇榜》,可以説是這一系列的開山之作。

在豆瓣恐怖片均分較低的情況下,這部電影依然可以得到7.2的高分,被公認為香港四十年來最嚇人的恐怖片之一。

秦祥林飾演的男主角阿強為了給未出生的孩子賺奶粉錢,來到一幢空置的寫字樓做夜班保安,接着開始了一系列撞鬼時間。

有一天,正在巡邏的阿強接了一個電話,坐上了一部空電梯。結果電梯到了負一層之後仍然往下走,打開電梯門之後,綠色的鬼氣籠罩了電梯,周遭都是嬰兒的呻吟哭泣聲,彷彿置身於陰曹地府。

阿強身邊的同事也紛紛以詭異的形式變成了惡鬼。同事吃狗肉卡住骨頭,結果在手術過程中口吐黃泥。上司想開除晦氣的阿強,結果被濕報紙糊臉、滾燙的粥澆在腦袋上。他們都化身為厲鬼,都在電梯最底層的地府等待阿強。

原來這幢大廈曾經是個鬼屋,死了很多小孩。大廈中的惡靈是一個紅衣小男孩。

風水大師告訴阿強,他的八字極陰,紅衣小男孩選中了他,想附身在他未出世的孩子身上。

於是,等到妻子抱着嬰兒回家的那一刻,他揮起斧頭砍向自己的孩子。影片戛然而止,停在最絕望的那一秒。

影片的高級之處在於開放式結局。

人們既可以認為真的有鬼,也可以認為大廈根本沒鬧鬼。

有可能一切都源於懦弱無能的男主,在妻子懷孕、岳父母不待見、找不到工作的多重壓力下被逼瘋了,是幻覺害他殺死了自己的孩子。

一部優質的恐怖片依賴的是文本。

特效可以壓縮成本,但要用一句話講好一個鬼故事極難。

1990年代末期,香港的大腕明星一部分出走好萊塢,另一部分逐漸將目光轉向內地,電影公司開始全面節約開支,於是“低成本電影”成為當時的主流。

斷斷續續拍了20年的《陰陽路》就是其中之一,它也是都市怪談類最有代表性也是最長壽的IP。

《陰陽路》的形式類似日本的《世界奇妙物語》的短篇故事合集,由極具中國民俗特色的短小精悍鬼故事組成,低成本製作,沒有特效和厲鬼,但有恰到好處的清涼解暑。

在主角們撞鬼的時候,再搭配上温馨的老歌《我在你左右》,更是瘮得人冷汗直冒。

比如《陰陽路》的第一個故事《抄墓碑》,年輕的古天樂扮演的Ken和朋友們在荒島上野遊。島上有許多墓碑和白骨。夜晚,年輕人們玩起了“抄墓碑”的遊戲,不料Ken得罪了野鬼,導致眾人陷入驚嚇之中,躲進帳篷裏度過了慌亂的一夜。

第二天要離開的時候,眾人找不到Ken,直到最後船開走,才看到他已經化作鬼魂,和一位老人站在岸邊朝着大家揮手送別。

另一個故事《陀地位》,導演是邱禮濤。

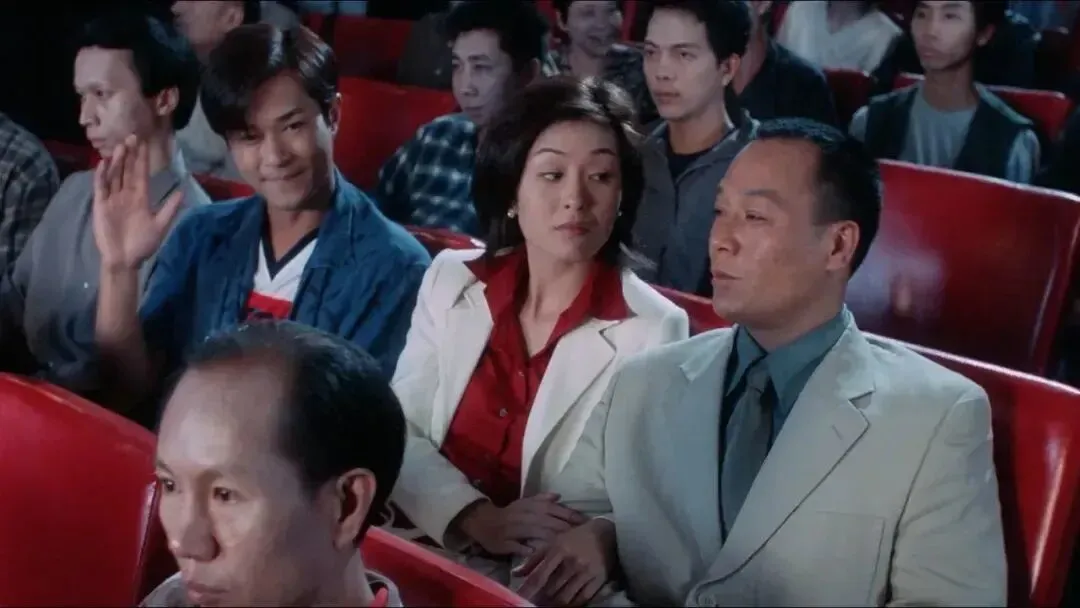

大明星雄哥在中元節來到自己電影的首映禮,放映員畢彼得在影廳中空出了幾個“陀地位”,並且警告雄哥:不能坐在“陀地位”的位置上。但雄哥和女伴偏不信這個邪。

所謂“陀地位”的説法來自香港民間傳説,是指電影院內專門留給鬼魂的座位,通常是影廳的四個角落和正中央的位置。而電影座位通往廁所的走廊,也被稱為“鬼路”,尤其在農曆七月鬼門開的時期,這些位置更容易聚陰。

於是雄哥和女伴在上廁所的路上,遇到了一系列怪事:人頭、穿旗袍的女子、紅色的女鞋和廁所裏滿地的鮮血,永遠掀不完的幕簾,永遠走不完的樓梯,還有兩個從《閃靈》片場穿越過來的小女孩。

〓 有趣的是,在上一個故事裏死去的Ken以彩蛋形式出現

當他最絕望的時刻,猛然驚醒,這是自己坐在“陀地位”上做的噩夢。

但當他從口袋裏掏出電影票根時,卻發現票根上寫的是30年前的日期。

類似形式的低成本恐怖電影,還有《夜半兩點鐘》《迴轉壽屍》《再世追魂》《怪談協會》,李碧華鬼魅系列的《迷離夜》《奇幻夜》。

其中,《再世追魂》也非常經典。原著故事由黃百鳴創作,編劇是大才子谷德昭,也就是《食神》裏的唐牛。

故事用一句話來説:兩個銀行劫匪被探長擊斃後,投胎成為了探長的小孩。

呂良偉飾演的探長擊斃兩個匪徒之後,趕去醫院看望生產的妻子,結果在電梯裏,他眼睜睜看着兩個匪徒的變成厲鬼走進了妻子的產房。雙胞胎孩子一出生,額頭上就有一個槍眼形狀的胎記。

這部電影也擁有幾個著名的嚇人畫面:

呂良偉半夜睡着覺,一翻身便看見匪徒化作雙胞胎厲鬼,躺在嬰兒牀裏對着自己笑;

呂良偉掏耳朵的時候,兩個孩子故意撲向他,掏耳勺直接貫穿耳膜。

只要看過這部電影的人,掏耳朵的時候都會忍不住害怕旁邊有人推自己一下。

另一部低成本恐怖片《怪談協會》,豆瓣高達7.2分,集齊了20多歲的袁詠儀、舒淇、黎姿。

“怪談協會”指的是一個虛構的地下組織,每個會員加入都要講一個鬼故事,大家還要聚在一起吃偽裝成山羊肉的“人肉盛宴”。

電影主要講了三個故事,其中最精彩的一個故事叫做《揾替身》,編劇是王晶。

模特阿美和丈夫在豪宅裏幸福地生活,但丈夫一直出差,阿美一人在家害怕。於是她張貼了招租的廣告,但一直沒找到合適的租客。

直到有一天,一位神秘女孩前來招租,阿美遂將她留下,二人也成為朋友。

阿美逐漸發現,身邊人都説她們二人長得像,女孩不知不覺中搶走了她的家人、丈夫、工作,甚至是家裏養的狗。最後阿美崩潰報警,才發現她的身份已經完全被神秘女孩取代了。

原來,神秘女孩是一個找替身的孤魂野鬼,她不能進人的屋子,除非主人自己開門。

午夜12點之後,最後一位能認出阿美的神父也沒能成功救下她。阿美成為了新的孤魂野鬼,找下一個倒黴的替身。

香港都市奇情恐怖電影瑰麗又怪誕,描繪了那些發生在市井日常場景下的奇聞怪談,也展現了香港小市民階層的心態:他們有人求財,有人好色,有人因情感迷失在陰陽之間。

這些故事借神鬼之説,最終的目的是為了引人向善。人的貪婪或者色慾,會讓人失足變成鬼。

恐怖片是社會發展和文化意識形態的濃縮。其實1980-1990年代的港式鬼片,拍的都是同一件事:

無論經濟如何快速發展,中國人仍然保有樸素善良的價值觀。

善惡有報,因果報應,哪怕是在寫字樓裏上班,惡鬼也能精準報復作惡的人。

黃金年代背後,香港的電影工業

俗話説得好,無利不起早。

恐怖片黃金年代背後,是香港蓬勃的電影市場和電影工業。

1985年香港年度票房榜上,《殭屍先生》作為小眾題材狂攬2000萬港幣,獲得香港電影金像獎最佳編劇、最佳導演、最佳影片在內的10項提名。

直接證明了恐怖片在商業市場上的巨大潛力。

“殭屍系列”的成功離不開一羣電影人的合力。

80年代初,洪金寶主演的兩部靈幻功夫喜劇《鬼打鬼》《人嚇人》叫好又賣座,但他覺得吸血鬼這樣的西方舶來品沒意思,論恐怖誰也比不上中國的民俗。那“殭屍+功夫”,有沒有搞頭?

於是洪金寶拉上了洪家班的武術指導林正英,手下的攝影師劉觀偉,一起搗鼓出來了第一部《殭屍先生》。

殭屍系列導演劉觀偉,家裏正好有位叔叔就是茅山師父,提供了許多指導意見。電影裏的殭屍、黃符紙、墨斗線、糯米雞血,大多出自古籍《子不語》《閲微草堂筆記》《右台仙館筆記》,四目道長的趕屍術源自徐珂的《清稗類鈔》。

而殭屍身上穿的清朝官服,理論上來説,其實是民國時期流行的壽衣。民間有類似的傳説,民國時有錢人下葬愛穿前朝官服,本意是圖個吉利,沒想到百年後倒給恐怖片提供了絕佳素材。

另一方面,當時劇組為了控制拍攝成本,選擇了價格便宜的清朝官服,沒想到無心插柳,從此奠定了中式殭屍的形象。

清朝的官服本身就具備陰森腐朽的氣息,據説嘉禾公司做過測試,同樣的恐怖橋段,穿西裝的屍體讓人想笑,換上官服立刻讓人汗毛倒豎。這就是中國人刻在DNA裏的恐懼本能。

《殭屍先生》1985年爆破式成功後,香港電影也誕生了“殭屍宇宙”,衍生了一系列相關電影,“千鶴道長只打巔峯賽”時至今日依然是影迷津津樂道的橋段。

靈幻功夫喜劇之所以在當時霸榜票房,在於將“恐怖”和“幽默”這兩種極端情緒平衡得相當完美。

既有恰到好處的陰森,又用喜劇巧妙地調和了氣氛,既緊張又好笑,讓觀眾的情緒坐上過山車。電影為了賣座,還會討巧地加入一些女鬼擦邊的顏色情節,一度成為許多青少年的性啓蒙導師。

鼎盛時期的香港電影工業塑造了黃金時代的殭屍系列作品。

即便是後來的港人如何努力,也無法復刻輝煌時的自己。

而黃百鳴的新藝城公司,憑藉《開心鬼》從嘉禾和邵氏兩個巨頭中間擠出了一條路。後來年輕的曾志偉、徐克與施南生等人加入新藝城,被電影界稱為“新藝城七怪”。

新藝城的第一部喜劇作品《開心鬼》,與麥當雄同期上映的犯罪電影《省港旗兵》,竟然在午夜場打了個平手,震驚了多方媒體,後者是所有港產槍戰片的祖師爺。

香港電影的“午夜場”,是一個既神聖又殘酷的試映環節。

新片在正式公映前,會優先在午夜場放映。台下觀眾的即時反饋——掌聲、笑聲、咬蔗、割凳、叫罵,這些指標都會成為電影是否需要補拍甚至重剪的信號。

許多導演甚至不敢親自出席午夜場,只能在附近茶餐廳等待結果。

在午夜場廣受好評後,作為閤家歡喜劇的《開心鬼》正式上映,影片以200萬港幣的極低成本投入拍攝,最後收穫1700萬港幣的票房,獲得巨大成功。港人驚喜地發現“鬼片竟然還能這樣拍”。

黃百鳴後續拍攝的《開心鬼放暑假》《開心鬼撞鬼》《開心鬼救開心鬼》,也是暑假電視台放映的常駐嘉賓。

“喜劇+鬼片”一度變成了香港電影的做題公式。

香港電影有一個顯著特點,就是什麼火拍什麼,什麼流行就一口氣拍好幾部續集。即便是“開心鬼”系列,拍到第五部《開心鬼上錯身》後也開始走下坡路,觀眾逐漸審美疲勞。

後來,黃百鳴在2011年重啓了“開心鬼”的IP,為了迎合內地觀眾,電影中設定了一座魔術學校,開心鬼的超能力也變成了魔術,不東不西,不倫不類,徹底搞臭了這個IP最後的觀眾緣。

不過,這只是香港電影走向末路的一個側寫而已。

陣痛與告別

回到最初我們的問題:

你還能想起來,有多久沒看過香港的恐怖片了嗎?

實際上,不只是香港的恐怖片消失了,是整個香港電影產業散落飄零。

香港電影隨着那艘珍寶海鮮舫一同沉沒於南海,恐怖片也只是巨輪上的一塊甲板罷了。

只剩下不甘心的港人創作者,想再爭一口氣。

2013年,一部《殭屍》平地驚雷。這是香港近20年來最好的恐怖片,也是對所有港式恐怖片的一次正式告別。

其實導演麥浚龍是一個正兒八經富二代,沒必要攬下這樣一個不賣座也不討喜的爛攤子。

不過也正是因為他對殭屍系列的純粹執念,在港片接近氣絕的時候,最後一部高水準的嚴肅藝術恐怖片得以誕生。電影請來了日本《咒怨》系列導演清水崇做顧問,並且邀請了佛教道教相關領域人士進行技術指導。

在這部《殭屍》裏,集齊了幾乎所有在世的殭屍片老演員,他們的名字和麪孔響噹噹出現在銀幕上:常年飾演林正英徒弟的錢小豪、飾演“四目道長”的陳友、飾演“千鶴道長”的鐘發、飾演“道士明叔”的吳耀漢、飾演“阿威隊長”的樓南光。

觀眾也發現了這部《殭屍》和1980-1990年代“殭屍系列”的區別:紅線糯米今猶在,不見當年林正英。

麥浚龍拿掉了所有歡樂的元素,只剩下深沉、絕望、恐怖與真正的厲鬼。

錢小豪在電影裏扮演錢小豪自己,一個曾經因為殭屍系列爆火如今過氣的武打演員,人到中年,妻離子散,一事無成。他來到一個破敗公寓,打算掏出一根繩子上吊。在他將死之時,女鬼的魂魄鑽入他的體內,四目道長陳友破門而入,救下了差點送命的錢小豪。

這幢公寓不僅有鬼,還有落魄的末代天師,風燭殘年的道士。在另一邊,梅姨為了讓意外死去的丈夫起死回生,找到了道士阿九作法煉屍。最後陰差陽錯,竟然真的釀出了終極惡靈殭屍。

在最後的決鬥時刻,四目道長在走廊和錢小豪的身體上寫下最後一個畫符,就像是為香港的所有恐怖片畫下句號。以後不再有鬼神,不再有道士,也不再有鬼片了。

“咪捻話道士,殭屍都冇捻曬啦。”

沒有殭屍了,道士也只能改行炒糯米飯,桃木劍變成了癢癢撓,羅盤掛在家裏做裝飾。

港式鬼片沒落的原因是多元複雜的。

市場不斷迭代,互聯網時代到來,觀眾被眼花繚亂的新玩意奪走了目光。

DVD盜版行業走入21世紀後逐漸消亡,好萊塢商業院線電影崛起,港片無力招架。

行屍走肉的美國喪屍並不比中國傳統殭屍更嚇人,但確實吞掉了曾經屬於殭屍電影的觀眾。

我們這代人只有感謝深夜的電視台和盜版碟行業,趕在喪屍和貞子之前,讓我們看到了香港本土的殭屍、道長、鬼婆和都市傳説。

另一方面,那些曾經熱愛創作的年輕導演,如今都變成了北上做生意的中年打工人。

比如邱禮濤,翻開他的簡歷,你能看到《八仙飯店之人肉叉燒包》《伊波拉病毒》《陰陽路》系列,這些留下童年陰影的作品都出自他的手筆。如今,在他的作品裏,幾乎只能看到類似於《海關戰線》之類的主旋律電影。

還有《紅海行動》《湄公河行動》《長津湖》的導演林超賢,很多人也忘了,他拍出過《江湖告急》這樣精妙天才的港式犯罪黑色小品。

電影業人才青黃不接的香港,再也難以復刻曾經的黃金時代——這幾乎是眾所周知的熱知識。

北上,變成了大部分香港導演的選擇。

賺錢嘛,不寒磣。

〓 《老表,你好嘢!》中的林超賢

最重要的原因是,香港電影自己玩死了自己。

喪失創作力之後,香港電影畫地為牢,反覆消費自己的情懷,直至最後吃得乾乾淨淨。

就像錢小豪在拍完麥浚龍的《殭屍》之後,也沒有停下來消費林正英和他自己。

這些年,他不斷納米級復刻1980年代殭屍系列的IP,以至於大家看到“殭屍”和“道長”的標籤,就立刻聞到爛片的氣息,捏着鼻子逃跑。

把林正英1980年代的橋段東拼西湊,塞幾個資本的女演員,稀裏糊塗地端上來,那些看着殭屍先生長大、真正熱愛靈幻動作電影的觀眾,沒有一個能忍住不罵他。其中一部網大《四目先生》,評分低到2.9分,林正英要是知道了,估計棺材板都要起飛了。

不僅是市場拋棄了他們,我們也拋棄了他們。

曾經在電視機前捂着眼睛的一代人,左手是抖音和B站,右手是短視頻和直播間。即便站在電影院門口,也很難找到花費40元、浪費兩個小時的理由了。

即便把再多的老演員印在海報上,我們也很難找回曾經興奮的莽撞感。

我們再也不會為了香港電影心跳加速或淚流滿面了,只能一遍遍在電影解説裏反芻30年前的黃金年代。

白頭宮女在,閒坐説玄宗。

當年站在香港電影工業頂峯的王晶,如今坐在直播間裏聊周星馳的八卦,聊香港90年代的江湖風月故事。人們在回憶之餘,也很清楚一切都回不去了。就像王晶憶往昔之後,也只能用賣課收尾。

港式恐怖片,也註定只能以回憶的形式留在過去。

特效越來越進步,AI天天喊着要取代人類,但那些30年前流光溢彩的鬼馬創意,卻再也沒有迴光返照的機會,港式鬼片也如同被符紙封印般靜止了,再也沒有消息。

長大之後發現,其實最恐怖的鬼故事,是早起上班打卡,然後月薪三千。

怨氣滿滿的打工人,再也不怕鬼了。

只有再聽到粵語的小鬼兒歌,才能想起那個被鬼片嚇得鑽在被子裏的夏天——

“明月吐光,陰風吹柳巷,是女鬼覓愛郎。”

“她的眼光,她的眼光,好似好似星星發光。”