彭桓武都柏林時期的物理貢獻_風聞

返朴-返朴官方账号-科普中国子品牌,倡导“溯源守拙,问学求新”。13小时前

彭桓武先生是“兩彈一星”功勳科學家、新中國理論物理事業的重要奠基人之一,此文回顧了彭先生都柏林時期的科學貢獻及其影響,以此紀念彭桓武先生誕辰 110 週年。

撰文 | 於江浩

1941年,彭桓武自矩陣量子力學奠基人之一玻恩門下獲得博士學位後,前往由波動量子力學創始人薛定諤擔任所長的都柏林高等研究院。此時正值量子力學的核心理論框架已基本建立,學科發展進入深化與拓展的關鍵階段。二十世紀三十年代,量子力學開始廣泛應用於現代物理的諸多領域,如量子場論、固體物理、原子核物理、量子化學及恆星形成等。與此同時,基本粒子物理學也步入快速發展軌道,量子場論即將迎來重大突破。正是在量子理論黃金時期的尾聲和量子場論的黎明時期,彭桓武展現出卓越的學術才華,他在宇宙線的HHP理論方面的工作使其享譽國際,對介子場論的貢獻也推動了現代量子場論的發展。本文主要介紹彭桓武在介子場論和宇宙線方面的貢獻,以及他的科學貢獻對現代場論和粒子物理的影響。

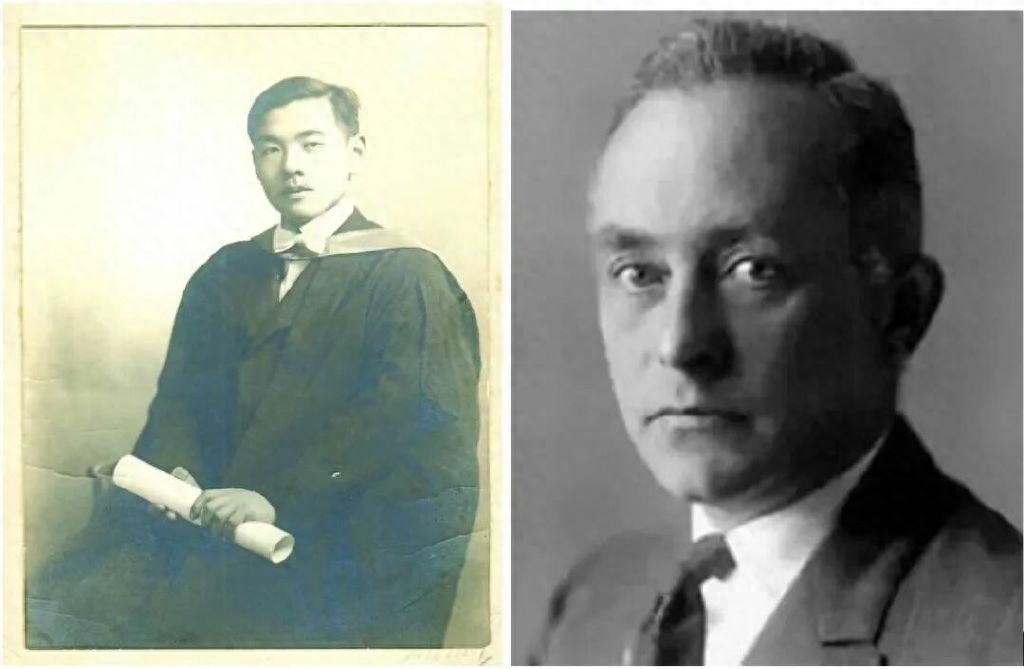

(左:1941年彭桓武獲得博士學位照片,右:彭桓武導師玻恩)

(左:1941年彭桓武獲得博士學位照片,右:彭桓武導師玻恩)

基本粒子物理學的發展大致可分為三個階段,分別對應基本粒子發現的三種途徑。第一階段從1898年放射性現象被發現至1932年中子被發現,研究者主要利用天然放射源進行粒子散射實驗。第二階段始於1932年宇宙線中正電子的發現,直至1947年派介子的發現,其間宇宙線研究逐漸興起,量子電動力學與介子場論隨之發展。到了1950年代,加速器技術逐漸取代放射源和宇宙線,粒子物理學進入大規模發現的黃金時代。1941年正值宇宙線研究蓬勃發展的時期,相關進展推動了量子場論,特別是介子場論的發展,並深化了人們對原子核力的理解。以下將從宇宙線的發展與介子場論的提出展開敍述。

儘管人們早已意識到存在穿透力極強的輻射,但直到1911年,赫斯[1]才首次確認這種輻射並非源自地球內部,而是來自地球之外。1926年,密立根將這種輻射命名為“宇宙射線”[2]。此後,研究者開始觀測到宇宙射線的簇射現象,並通過磁場偏轉實驗分析其帶電粒子成分。1932年,安德森利用雲室觀測帶電粒子的偏轉,發現了正電子[3],從而驗證了狄拉克的正電子理論。同時,他還發現宇宙射線包含“軟”和“硬”兩種成分:軟成分主要由電子、正電子和光子構成;而硬成分則具有極強的穿透力,其吸收特性一度令人困惑。1934年,貝特與海特勒[4]計算了電子在屏蔽庫侖場中的韌致輻射,提出了著名的 Bethe-Heitler 公式,成功解釋了宇宙射線軟成分的簇射現象,但無法解釋硬成分的特性。正如貝特與海特勒所述:“在高能情形下,理論預測的能量損失過大,無論如何都無法與安德森的實驗結果相符。”1936年,奧本海默等人也指出,量子電動力學無法解釋宇宙射線簇射中帶電粒子的強穿透能力[5]。經過多次實驗,安德森等人於1937年提出,這種硬射線應來自一種質量介於電子與質子之間的粒子,他們稱之為“重電子”[6]。這一發現引發了拉比著名的疑問:“誰訂購了它?Who ordered it?”,充分反映出當時學界對這一新粒子的普遍困惑。

在二十世紀二三十年代,物理學界對新粒子的提出往往持懷疑態度。例如,狄拉克提出正電子時遭到廣泛反對,而泡利在1930年提出中微子假説時,甚至僅以信件形式在會議上公佈,未立即撰寫成文。基於中微子假説,費米於1933年提出了著名的四費米子理論[7]。受此啓發,海森堡提出以中微子和電子作為核力的傳遞粒子。1935年,湯川秀樹進一步提出以派介子作為傳遞核力的虛粒子[8],並指出派介子可衰變為電子和中微子。這一構想雖僅前進了一小步,卻標誌着強相互作用與弱相互作用的分離:派介子既可充當強相互作用的交換粒子,又可參與弱相互作用衰變過程。1937年6月,奧本海默與賽伯爾提出[9],所謂的“重電子”或許正是湯川預言的介子,即核力的傳遞媒介;同年7月,湯川本人也指出了這一關聯[10]。問題似乎迎刃而解,然而新的困惑接踵而至:1939年,Nordheim 等人發現[11],若高海拔觀測到的介子確為湯川所預言的介子,其強相互作用應導致其在大氣層中被強烈吸收,從而在低海拔區域難以觀測;然而實驗結果顯示,低海拔地區仍能探測到大量介子。這一矛盾引發了理論上的重大困惑,海森堡、泡利、奧本海默、施温格等人雖進行了多種理論嘗試,卻均未能給出合理解釋。

左:彭桓武與海特勒輻射阻尼理論的文章首頁,右:海特勒、漢密爾頓與彭桓武HHP宇宙線理論的文章首頁

左:彭桓武與海特勒輻射阻尼理論的文章首頁,右:海特勒、漢密爾頓與彭桓武HHP宇宙線理論的文章首頁

物理學常在困惑與混沌中前行,而彭桓武恰在此時抓住了歷史機遇。1940年,都柏林高等研究院成立,受法西斯勢力排擠的薛定諤應邀出任首任所長。1941年,彭桓武與 Sheila Power 作為首批博士後研究員加入該院,同年海特勒(Walter Heitler)亦到來,二人隨即展開介子場論的聯合研究。他們借鑑量子電動力學中的輻射躍遷理論,發展出新的介子場論框架,發現介子輻射的再吸收效應(即輻射阻尼)雖為二階微擾項,其貢獻卻遠大於量子電動力學中的對應項。在忽略發散項後,他們得到了有限的物理結果。在合作論文[12]中,他們提出了 Heitler-Peng 積分方程,對高階效應進行了系統性求和,這實際上已具備後來 Dyson-Schwinger 方程的雛形,超越了當時普遍採用的微擾處理方法。泡利在1946年出版的《核力的介子理論》中,專設一章介紹輻射阻尼理論[13],並將其改寫為 S 矩陣的自洽形式,引起了學界的廣泛關注。

彭桓武與海特勒提出的介子輻射阻尼理論很快被應用於解釋宇宙射線的硬成分。海特勒、漢密爾頓(James Hamilton)與彭桓武共同提出[14],採用包含贗標量介子與矢量介子的二重態理論,可同時解釋高海拔介子的產生機制與低海拔觀測數據。他們運用新發展的輻射阻尼理論,詳細計算了 p + p → p + n + π 過程。由於涉及三體相空間,該計算頗具難度。他們首次給出了該反應的能譜分佈、空間分佈及隨海拔變化的分佈,結果與當時實驗數據吻合。這一突破迅速傳播開來,Jannoy 成為該理論的積極倡導者,並在其論文中將其命名為 HHP 理論[15],使該工作受到國際物理學界的高度關注。

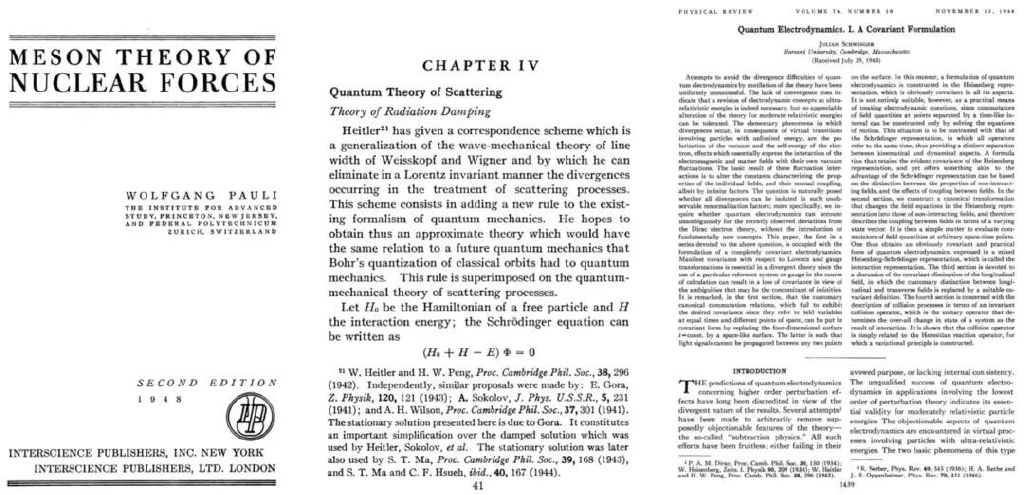

左:泡利的著作封面;中:泡利著作中輻射阻尼理論的章節;右:施温格量子電動力學經典文章的首頁

左:泡利的著作封面;中:泡利著作中輻射阻尼理論的章節;右:施温格量子電動力學經典文章的首頁

彭桓武與海特勒發展的輻射阻尼理論,除了應用到宇宙線取得突破外,這一理論作為量子場論輻射修正計算的早期嘗試,影響了後續量子電動力學重整化的發展。1943年,彭桓武返回英國愛丁堡大學擔任卡內基研究員,與玻恩合作探索將介子場論中的輻射阻尼理論應用於解決量子電動力學中的發散問題,該研究也成為其博士論文的核心內容。1944年7月15日,玻恩在致愛因斯坦的信中寫道:“我與我的傑出中國學生彭桓武正共同嘗試改進量子場論,我相信我們的方向是正確的。”1945年,彭桓武獲得愛丁堡大學科學博士學位,並與玻恩共同榮獲愛丁堡皇家學會的麥克杜格爾—布里斯班獎。1946年,貝特與奧本海默[16]運用海特勒-彭理論重新計算光子輻射阻尼時,發現低頻部分存在發散困難,即現今所稱的“紅外發散”。1947年,在第一次謝爾特島會議後,貝特利用海特勒-彭的技巧直接計算了蘭姆移位[17]。在著名的第二次謝爾特島會議上,施温格系統提出了量子電動力學的重整化方案,並在其論文開篇第二句話中明確指出狄拉克、海特勒與彭桓武在輻射阻尼理論方面的早期貢獻[18]。因此,在費曼-施温格-戴遜協變量子場論建立之前,海特勒形式和海特勒-彭理論在量子電動力學發展的中期,曾經起到了重要作用。

儘管現代量子場論教材普遍採用費曼-施温格-戴遜發展的協變微擾理論,以海特勒形式、以及海特勒-彭積分方程所代表的舊式微擾論仍具有獨特價值。舊式微擾論明顯的缺點是,分母上的能量掩蓋了S矩陣潛在的洛倫茲協變性,然而在關注不同中間態的S矩陣的奇異性時,相比於協變微擾論,具有明顯優勢。例如,在處理紅外發散問題時,仍常採用此類舊式微擾論的方法,如 Kinoshita-Lee-Nauenberg(KLN)定理的證明[19,20]便基於非協變形式。究其原因,量子躍遷理論中的紅外增強效應主要來源於能量傳播子的 on-shell 部分,而 off-shell 部分在紅外區域可忽略不計。因此,舊式微擾論形式能有效捕捉紅外主導效應,同時簡化計算。此外,在宇宙射線簇射效應的研究中,其紅外行為主要依賴於共線近似,若僅關注主導紅外效應,費曼圖方法顯得過於繁瑣,而 Bethe-Heitler 公式及海特勒形式的計算仍為最簡潔有效的途徑,至今仍在天體物理等領域廣泛應用。

憑藉在介子場論與宇宙線研究中的突出貢獻,彭桓武於1945年重返都柏林高等研究院。玻恩回憶道:“他被任命為愛爾蘭都柏林薛定諤高級研究所的教授,接替此前離職前往蘇黎世任職的海特勒。據我所知,彭是首位在歐洲獲得教授職位的中國人。”在都柏林期間,彭桓武指導學生 Cecile Morette 開展介子人工產生的研究[21]。1947年,彭桓武毅然決定回國,以實際行動詮釋了對祖國的赤誠之心。儘管1947至1949年間國內局勢動盪,迫使他離開介子場論研究領域,他仍因前期的重要貢獻於1948年當選愛爾蘭皇家科學院院士。

(1947年夏天都柏林高等研究院成員合影。第3位:薛定諤,第4位:海特勒,第7位:玻恩,第18位:彭桓武,第19位:Cecile Morette,第16位:胡寧,第10位:程開甲,第2位:Powell,第9位:Janossy)

(1947年夏天都柏林高等研究院成員合影。第3位:薛定諤,第4位:海特勒,第7位:玻恩,第18位:彭桓武,第19位:Cecile Morette,第16位:胡寧,第10位:程開甲,第2位:Powell,第9位:Janossy)

1947至1949年正值宇宙線研究迅猛發展的時期,HHP 理論不斷受到人工介子產生實驗的檢驗,同時新的困惑也隨之湧現。在著名的謝爾特島會議上,除蘭姆位移的討論外,宇宙線研究也取得新進展:馬夏克與貝特提出了正確的二介子理論[22],即派介子與繆介子理論。該理論認為,派介子在高海拔產生後迅速衰變為繆介子,而繆介子壽命較長,因此低海拔觀測到的主要為繆介子。人工介子產生實驗進一步證實,繆介子實為一種輕子,即安德森等人早年所稱的“重電子”;同年,真正的派介子也在宇宙線中被發現[23]。與 HHP 的二介子理論相比,新理論的主要區別在於確認另一“介子”實為不參與強相互作用的輕子。此後,粒子物理進入加速器人工產生時代,介子場論迎來快速發展。儘管介子場論的形式歷經多次革新,早期提出的很多想法仍然保留下來,例如Proca 場等概念至今仍在描述有質量矢量場中發揮重要作用。1960年代,周光召與南部陽一郎[24,25]在介子場論中發現軸矢量流部分守恆(PCAC),使人們認識到介子實為贗戈德斯通粒子,現代介子場論至此正式確立。值得一提的是,周光召作為彭桓武的學生,延續了其師的研究脈絡,在二十年後推動了介子場論的最終完善。

在都柏林期間,彭桓武的研究興趣十分廣泛,除介子場論與宇宙線外,他還深入探索了量子力學的多體理論及其應用,包括自洽場理論、晶格動力學與量子化學等領域。其研究風格鮮明,正如他本人所述:“對工作中所涉及的各種因素逐一分析、推敲其重要性,力求抓住關鍵,可忽略者則果斷略去”[26]。這一思路對他後續研究影響深遠,使他在負責原子彈研製的理論統籌時,能在千頭萬緒中精準把握核心問題,為“兩彈”事業作出重要貢獻。例如,在與海特勒討論量子化學時,彭桓武曾批評物理學家計算內殼層電子能量的方法,認為大數相減會引入較大誤差,應聚焦於鍵能範圍的計算。這一思路已藴含“有效理論”的思想,體現了價鍵理論與分子軌道論的融合。他的研究風格也體現在他後來對人才的複合培養上,為了解決實際問題,需要綜合運用各方面各領域的知識,而不是孤立的一門一門學科的知識。據張肇西回憶,他在學生時期,彭桓武講授四年級理論物理討論課,他從甲烷(CH₄)的正四面體結構出發,深入講解 S₄ 點羣的晶體對稱性、獨立座標的選取、本徵振動頻率的計算,進而利用統計物理配分函數,計算甲烷氣體的比熱隨温度的依賴曲線,並以價鍵理論解釋其四面體構型,最後通過多體波函數引入哈特里-福克自洽場方法。這一講解融合了量子力學、羣論、理論力學、統計物理、量子化學與多體物理各門課程,參加討論班的同學眼界大為開闊,受益良多。雖然這只是一個案例式教學,但充分展現其跨學科融會貫通的能力,這一風格亦體現在他的《理論物理基礎》一書中。正如温伯格在《終極理論之夢》中,作為大師級人物,可以從一支粉筆的來源和顏色娓娓道來,串聯起地質學、光譜學、光的吸收乃至基本粒子物理,彭桓武先生的研究亦如此,融會貫通,舉重若輕。其學術風格與研究方法,堪稱理論物理研究範式的典範。

致謝:感謝蔡榮根院士、孫昌璞院士、吳嶽良院士、張肇西院士、周善貴研究員、周宇峯研究員對本文的建議。

參考文獻

[1] V. F. Hess, Phys. Zeitschr. 12 (1911) 998.

[2] R. A. Millikan, Proc. Nat. Ac. Sci. 12 (1926) 48.

[3] C. D. Anderson, Science 76 (1932) 238.

[4] H. Bethe, W. Heitler, Proc. Roy. Soc. A146 (1934) 83.

[5] J. F. Carlson and J. R. Oppenheimer, Phys. Rev. 51 (1937) 220.

[6] Neddermeyer and Anderson, Phys. Rev., 51(1937) 884.

[7] E. Fermi, Nuov. Cim. 11 (1934) 1.

[8] H. Yukawa, Proc. Phys. Math. Soc. Japan, 17 (1935) 48.

[9] J. R. Oppenheimer, R. Serber, Phys. Rev. 52 (1937) 41.

[10] H. Yukawa, S. Sakata, Phys. Math. Soc. Japan, 19 (1937) 1084.

[11] L. Nordheim and N. Webb, Phys. Rev. 56 (1939) 494.

[12] W. Heitler, H. W. Peng, Proc. Cam. Phi. Soc. A 38(1942) 296.

[13] W. Pauli, Meson Theory of Nuclear Forces, Interscience Publisher, 1946.

[14] J. Hamilton, W. Heitler, H. W. Peng, Phys. Rev. 64 (1943) 78.

[15] L. Jánossy, Phys. Rev. 64 (1943) 345.

[16] H. A. Bethe, J. R. Oppenheimer, Phys. Rev. 70 (1946) 451.

[17] H. A. Bethe, Phys.Rev. 72 (1947) 339.

[18] J. Schwinger, Phys. Rev. 74 (1948) 1439.

[19] T. Kinoshita, J. Math. Phys. 3 (1962) 650.

[20] T. D. Lee and M. Nauenberg, Phys. Rev. 133 (1964) 1549.

[21] Cécile DeWitt-Morette (感謝2013年Cécile講述了她和彭桓武先生的故事,她的傳奇人生見:https://www.utphysicshistory.net/CecileDeWittMorette.html)

[22] R. E. Marshak, H. A. Bethe, Phys.Rev. 72 (1947) 506.

[23] C. M. G. Lattes, G. P. S. Occhialini, C. F. Powell, Nature, 160 (1947) 453.

[24] K. C. Chou, Soviet Physics JETP 12 (1961) 492.

[25] Y. Nambu, Phys.Rev.Lett. 4 (1960) 380.

[26] 彭桓武八十自述,科學,1996年1月。

本文經授權轉載自微信公眾號“中國科學院理論物理研究所”。

特 別 提 示

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。