高達動畫之父:我沒有資格講述戰爭_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-12小时前

編輯、翻譯 / 輕舟

翻譯協力 / 緋多木、菠蘿的檸檬

排版 / Eis

“一個人需要能真正理解‘人的能力’是什麼,並能在自己內心深處準確地把握個人與社會的關係——那才是關鍵所在。”

富野由悠季,日本動畫導演、編劇,1941年生於神奈川縣小田原市,畢業於日本大學藝術學部電影專業。他以《機動戰士高達》系列聞名動畫業界,代表作有《機動戰士Ζ高達》《逆襲的夏亞》《傳説巨神伊迪安》等,被稱為“高達之父”。曾入職手塚治蟲開創的蟲製作公司(現蟲製作株式會社),參與《鐵臂阿童木》製作。

正在接受採訪的富野由悠季

近日,東京廣播公司推出了戰後80年特別企劃——採訪富野由悠季導演。在世界多地仍戰亂不斷的當下,富野導演是如何思考的?主持人青年評論家荻上チキ對富野進行了長達三小時的採訪,內容涵蓋富野及其家人的戰爭回憶、富野的職業生涯歷程、富野對戰爭、動畫與高達的看法,以及富野對自己提出的“新人類”(New Type)概念的新認知。

本文譯自精簡版一小時訪談廣播,刪減了主持人開篇引入、結尾讀者來信環節和部分口語化表述,僅保留主要內容。如有疏漏,歡迎讀者批評指正。

01

富野及其家人的戰爭體驗

首先,請收聽富野先生所見的亞太戰爭與戰後,以及終戰給富野先生生活帶來的影響等。

主持人**:**就從我的一個個人回憶開始吧。

我小時候在電影院看過**《機動戰士高達F91》,那時我還小,沒看過之前的高達,直接看了F91。從孩子視角看去,我感到非常恐懼。尤其是看到那些巴克***(譯者注:Bugバグ,量產型無人駕駛自動殺人兵器)襲擊民眾的場景,像我這樣的小人物會被武器輕易地殺死。

對孩子來説,某種意義上,機器人電影是你可以在一旁加油助威,享受着夢想、希望和戰鬥的樂趣來觀看的作品。但看F91的那些場景時,我強烈感到“我們就是被殺的一方”。在電影院裏看到壓倒性的巨大存在突然襲向自己,那是我第一次在動畫中感受到恐懼,並體會到戰爭的某一面。

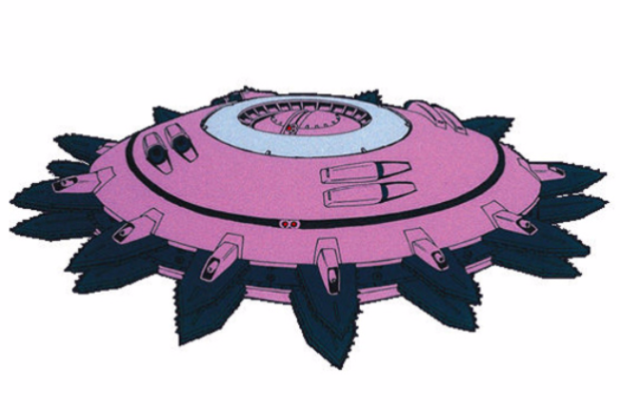

造成大量平民死亡的殺人兵器巴克

關於戰爭體驗這個問題,以前各種媒體也採訪過富野先生,您自身——比如3、4歲的戰爭體驗的記憶,也作為小故事講過很多次了。但我個人想問的是,戰爭體驗發生的前後您是怎樣生活的?

因為戰爭會改變、剝奪人們的生活,就算宣告戰敗或終戰,生活仍要繼續。所以,除了想問富田先生的戰爭觀,我今天也想問一下那段時期的生活。

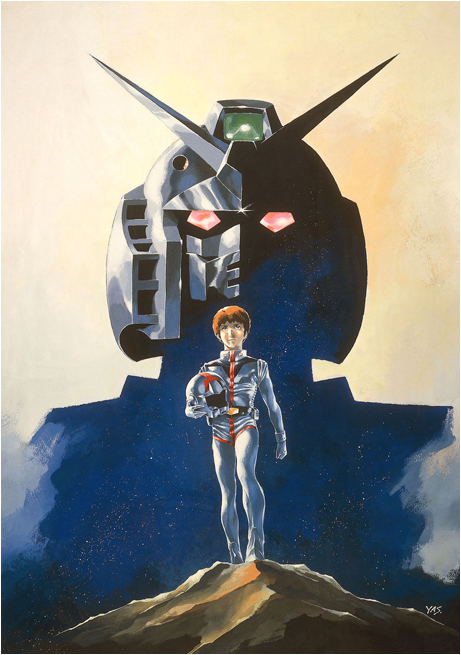

高達0079

**富野由悠季:**關於這些事情,老實説我沒有資格去講,也講不出來。因為我根本沒有那樣的經歷。

儘管説“完全沒有”,但今年有兩三次不得不聊起那部分,所以有些是被迫講出來的。

不過這涉及到小田原市(譯者注:富野由悠季的出身家鄉)的特殊性。它表面上看是一個靠近東京的城市,如果要説那裏曾發生什麼——小田原市不僅有富士膠片、小西六這些在戰前並駕齊驅的膠片公司,還有一家大型工廠——湯淺電池。

這三家工廠都是軍需產業,按理説它們本該成為轟炸目標。但在美國看來,無論是富士膠片還是湯淺電池,都不是那種必須立即轟炸的軍工廠。

不過B-29轟炸機從東京空襲回來時,大致是從小田原上空經過,它們會零零散散地投下燃燒彈。原因大概是那些炸彈沒能在東京投下,所以就在回程時往小田原扔下去了。

可以肯定的是,富士膠片和湯淺電池等地應該被燃燒彈正中。因此湯淺電池確實被炸中、起火。恰好在那時候,我躲進了房東家院子裏的防空洞,那裏也着火了,我即便待在防空洞也感到炎熱。

像那樣的恐懼感我倒是體驗過,不過也僅此而已。那種事已經到了八月還有,所以馬上各自都被修正了。

另外,小田原周圍還是有很多農地,但不知為何,有件事情很奇怪,我從未從父母那裏聽過缺糧一類的嚴重的事情。

我父親所在的公司是為國家做生產,做的是塗膠無紡布之類,作為商品在賣。就是做雨衣之類的東西,那是軍需品。

為什麼會變成軍需品呢?雨衣也是軍人穿的東西,還有像抗荷服、便攜水壺之類的,也是用塗膠無紡布做的。所以説,那確實是個相當正規的軍需工廠,主要做的就是生產塗膠無紡布相關的活兒,父親毫無疑問地被視作軍工技術人員。

父親本人在昭和19年曾被徵召到朝鮮,但三個月後就回來了,被安排到一家工廠工作。歸根到底,是因為他被認定為軍工技術人員。後來由於被整頓,父親的公司立即被查封了。不過多虧他本身是個科學工作者,持有理科教員證書,所以戰後很快就能成為一名教師。他在私立女校做了大約半年的老師,在那之後好像才成為了公立學校的老師。

關於我父親的職業生涯有一件非常重要的事——即便到我上中學的時候,父親醉酒時仍會這樣抱怨:“如果在打下新加坡的時候就停戰,那該多好啊。”

我反覆聽到這樣的説法,那時候我已經是中學生了,聽了當然很吃驚。要知道,從整個戰局來看,日本軍已經覆水難收了,治理問題也擺在那裏,再説軍力根本不可能長期控制那麼廣的地區。再加上南方戰線,日本根本不可能持續和盟軍對抗——這點我在中學時就能意識到了。

戰後也有那種想法嗎?“如果攻下新加坡時就宣佈‘我們贏了’並結束戰爭的話,也許更容易收場吧。”作為科學家的父親是這樣想的,這絕不是一個蠢人的想法。當然,也因為他從事科學工作。馬上要開戰的時候,他甚至想着要設法進入現在的東京理科大學。

他原本住在東京下町,學習理科。初中畢業去高中時,能考進日本最早的那所很不錯的化工高中,學習科學。就在那段期間,父親自己也開始想成為職業攝影師了。

父親還當過攝影學徒,另外,戰前日本最早建立的攝影學校——名字有點繞,叫東方攝影學校——他在那裏斷斷續續學習了大約兩年。所以父親的攝影手藝,完全可以算是職業水準。

在掌握了這些之後——儘管父親是被兄嫂養大的,但他的兄嫂家境富裕,所以在戰前他一直到25歲都在上大學。他上的那所大學是日本大學的“法科”(ほうか),關於“法科”是什麼意思我不太清楚,不過“法科”之中包含着美學。

之所以去了那裏,是因為那裏有電影學科。雖然有電影,奇怪的是沒有攝影學科。父親注意到了這一點,就開始覺得是不是也得設立攝影學科了。

後來他去了小田原的工廠,因為住在東京太危險,所以父親認為去小田原工廠當軍屬更安全,這完全是為了逃避在前線當兵的危險。

父親去小田原,本身也帶有疏散的考慮。後來他也親眼目睹了東京被炸成焦土的現實;隨後,他也看到了自己的出生地江東區的大島籠罩在戰火和緊張局勢之下的景象。他應該非常深刻地切身體會到了戰敗這件事,知道了戰敗的事實。

但即便到了我初中時,父親還在説“新加坡淪陷的時候跟同盟國達成協議就好了”,一直説着類似的話。

這個人對戰局一無所知。當那件事發生時,父親最後也只是借酒抱怨,覺得是被國家欺騙了、被國會欺騙了,一直不停地説。

富野以父親為原型創造的《高達0079》中的角色提姆·雷。他是一位科學家,後因意外腦部受傷,最終結局悲慘

最典型的體現是——因為我中學的時候知道父親曾經做攝影,當然我自己也開始接觸攝影。但當父親具體教我如何攝影時,他對畫質的敏感度卻嚴重下降了。曾經能在戰爭期間也完成那麼好的照片的人,為什麼看到我現在沖洗出來的照片時,會説“就這樣吧”。這個謎團是初中二年級的我完全想不明白的。

我一直思考到大學時代才想明白:人類這種東西,被國家背叛之後,會有一種被打敗和絕望的感覺。

這個人在戰後不想去思考任何事了,他拼了命地幹着那家軍工廠的工作,一直到終戰那天。那其中最糟糕、最折騰人的事情是,有一次軍方來了一個訂單,他連續八天徹夜工作一點沒睡,這是他們拿來炫耀的事。父親他相當為軍方效力。

就是説,他們並不是作為所謂的軍工技術人員,而是作為科學家來做事,回應軍方的需求,這一點父親確實是盡了全力、傾注了全部身心去做的。他有自尊心,但在天皇陛下發表終戰詔書的一句話中,那些全部一筆勾銷了,等於失去了立足點,這種打擊比我們想象的要大得多。

這麼一想,就能把之前父親在日本大學時的想法連起來。例如,他會想:學校裏有電影學科,怎麼沒有攝影學科?那不如自己成立攝影學科。把這些連在一起看,就能理解他當時那種決心。他懷着所謂的精神鬥志,在攝影學科裏努力奮鬥。如果是搞攝影這行,研究(化學)物質構造的水平必須是一流的,這種自尊我能夠理解。

戰後他到鄉下當中學老師的時候,一邊平靜地生活,一邊教書,教了十多年理科。明明能説出那種關於知識的總論,確實讓人灰心呢。

我自己是到了三十歲之後才……在那之前,我真的不明白那個漸漸變得糊塗的老父親到底是怎麼回事,但現在看來,那個變得糊塗的老父親的確是停止了思考。並且,被背叛的意識變得非常強烈。作為化學出身的科學家的話,恐怕受不了吧。

某種程度上,這或許也是戰爭體驗的一部分,是我從父母那裏直接被告知的。或許可以説,雖然沒有戰死,但也差不多心如死灰了。

不過,對我來説基本上完全沒有那樣的事(戰爭體驗)。關於戰後的話,怎麼説呢,我****沒有那種所謂的應該去訴説的、即所謂的受害者意識。

02

動畫職業生涯

我們正在收聽富野由悠季導演的訪談內容。關於他在戰時以及戰後是如何度過的人生,還有他父親的情況。戰後,用富野先生自己的話來説,他那逐漸變得糊塗的父親究竟走過了怎樣的一條路,他也作了説明。

接下來我們還將談及動畫與戰爭的話題。富野先生將講述他作為動畫師職業生涯的起點。

富野由悠季**:有一次蟲製作公司**(蟲プロ)像是弄錯了一樣發佈過一次報紙廣告,它只發布過一次招聘大學應屆畢業生的報紙廣告。那是在我大學四年級的九月、十月左右發佈的。是我媽媽在小田原發現了它,於是,我就進入了蟲製作公司。

我至少聽説過那個名字。最自由的一點是,蟲製作公司靠近日大藝術學部的電影科,靠近江古田站。因為就在旁邊,所以那裏的面試也只是隨便一個面試而已。除了面試沒有其他,被錄取也就是那麼一回事。

1963年的蟲製作公司

**主持人:**沒有什麼技能考試嗎?

**富野由悠季:**哪有那種事!像那時候的蟲製作公司。

**主持人:**這樣啊。

**富野由悠季:**就是那種規模。實際上,有些事情是在真正進入蟲製作公司後才明白的。

它完全可以視為新興的製作公司,那時手塚治蟲創立蟲製作公司大概是第3年吧。最初的一年左右反覆在混亂中試驗,和從東映動畫出來的動畫師們像製作短片那樣一起做東西。在第一年結束的時候,好不容易才完成了一部,總算得到人助力,開始每週製作電視片。

你看,我是**《鐵臂阿童木》**第二年春天——已經3月了——去的蟲製作公司。去的時候才明白:首先,人手不足;其次,根本沒有劇本。沒有任何主題,沒有為三個月連續趕製而準備的劇本。

為什麼?手塚原作是那位手塚治蟲大約用了十年、以連載的形式,一月接一月地連載完畢的,所以篇幅並不是很多。如果一年裏每週都播的話,很快就會播完。

**主持人:**會趕上進度的吧。

**富野由悠季:**在那種情況下我加入時,已經有大概三位完全稱得上是年輕的科幻作家在參與了。他們半職似地參與寫劇本,但在我加入時——大約是入職後快到夏天那會兒,他們寫的那些本子並非每一本都能用。結果不得不出現空檔。

那時候已經開始有重播了,但也不能過度重播,所以必須在大約三個月內製作新作。大體上劇本已經用盡了,我一邊擔當製作進行,一邊開始畫手頭已有的分鏡。

對了,先聲明一下,根本沒有劇本。都是隨心所欲的寫我自己的故事。

**主持人:**直接從分鏡開始?

**富野由悠季:**當然。那是《鐵臂阿童木》第96話,雖然收錄進了DVD,但請務必不要去看。

因為,那是大學應屆生、完全沒有劇本就畫了分鏡的作品。我把半成品拿去給製作部,製作部的部長也什麼都不説。

但是,那段分鏡會突然拿到手塚先生那兒、會送到漫畫部去。大概三日之後,我第一次被手塚問:“是富野氏?”手塚治蟲無論對什麼樣的工作人員,稱呼都不是“君”或“さん”。就是説,他把所有的創作者都當成跟自己一樣的人來看待。

他突然就“富野氏”這樣叫住我:

-“富野,這個分鏡的後半部分,故事是什麼樣的?”

-“可能會這樣發展。”

-“那就這麼做吧。”

-“好的,好的!”

-“請進行作畫討論,然後開始製作。不過,請把後半部分的分鏡畫完。”

-“好的!”

這就是我工作的開始。

手塚治蟲

這段話裏一半以上聽起來像是在炫耀,但其實不是炫耀。説實話,他就是用那種規模去做漫畫,也就是電動紙芝居(譯者注:紙芝居,昭和時代一種用紙幻燈片講述故事的街頭藝術形式,可以理解為“拉洋片”)那樣的形式,那都是能用分鏡就搞定的水平。

而且這是每週都要做的常規操作嘛,等節目一播出,接下來一週馬上又要投入下一個作品的製作,上一個節目的內容就記不清了。於是,只要畫面排列看起來像那麼回事,就算交差過去了——大概就是這種水平。

真是令人震驚的可怕,簡直是低水平的作品。我還屢教不改地在《鐵臂阿童木》裏做過幾集導演,但做得很少。我沒有劇本就畫分鏡,做了3、4集。另外當然也做過手塚先生原作的作品。如果富野寫過腳本並且執導過的作品出現了,絕對不要去看。

令人害怕的是,像剛才説的那種水平的東西,現在被做成了DVD,最近更氣人的是直接被做成藍光。這些發行出版的業務人員,並不是先把過去幾十年的作品全部審閲一遍再作為全集出版,而是隨便挑出一些作品就做成藍光,哪有可能從四、五十年裏認真挑選啊。

在這個新體制的世界,我很感激的是,能在那樣的環境裏巧妙地從各處吸取一點經驗,一路走到今天,這就是富野的全部歷史。像今天這樣以這樣的切入點來談,還是第一次。所以,只能以低調的方式去慶祝。

**主持人:**我明白了。

(富野先生)參加了蟲製作公司,沒劇本就直接繪製分鏡,並且多次繪製了多話分鏡——剛才聊了這樣職業生涯的開始。也聽到了一些與手塚治蟲先生的具體交流。

富野先生就這樣開始了作為動畫師的職業,隨後作為東映動畫的外包,參與了巨型機器人題材的動畫製作。之後受邀參與世界名作劇場的工作,與某些人一起合作。敬請收聽。

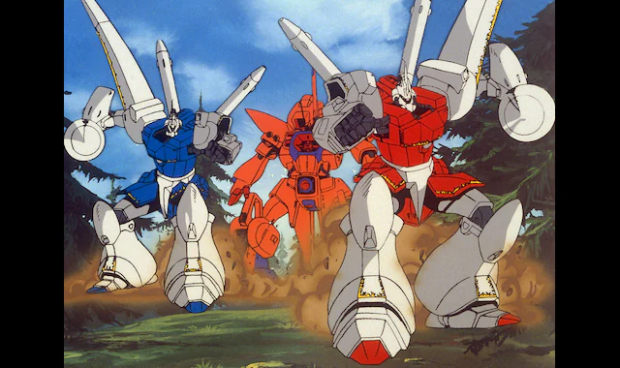

富野由悠季:在電視動畫中具體繪製分鏡、擔任演出的工作中,我做了哪些事呢?就是以東映動畫的外包來做巨型機器人題材的作品,大概做了三部,斷斷續續做了三年左右,之後開始了高達系列。

東映動畫做那種不斷增多的機器人作品時,是作為商品來做的,所以要堵上那些傢伙的嘴並不容易。戰鬥場面前半要約一分鐘半,後半約兩分鐘,如果整體超過三分鐘,就能通過。

更重要的是,在當時的製作水平基礎上,如何能不增加戰鬥場景張數而完成分鏡製作。多虧了做過巨型機器人題材的分鏡,我對於巨型機器人登場的角度已經相當熟悉了。所以,説實話,這樣的訓練真的很有用。

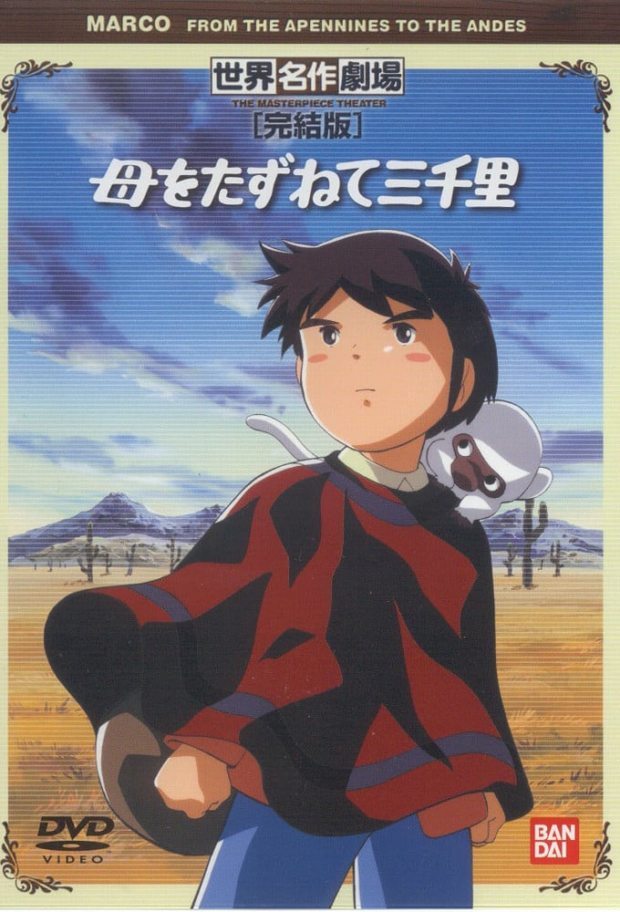

後來回想起來,偶然被高畑勳導演叫去做世界名作劇場——最開始讓我做一部分**《阿爾卑斯山的少女》分鏡的時候,我真的大吃一驚。不過,這次要以電影的規格來製作,這是理所當然的。還有,《紅髮少女安妮》也是、《三千里尋母記》**也是,因為沒有巨型機器人出現,分鏡畫起來很輕鬆。輕鬆得要命。

《阿爾卑斯山的少女》,即《海蒂》

**富野由悠季:**所以發生的情況是,高畑先生工作的基本是三天、最糟的時候兩天就搞定。因為嘛,巨型機器人也退場了,這樣一來就不用畫那些麻煩的畫了,像海蒂的臉就直接畫過去。

這樣的話,高畑作品的工作比東映動畫輕鬆嗎?並不,一點也不輕鬆。

全部——宮崎駿把我的分鏡全部推翻重新修改,播出的時候我才看到。然後……

-“最近富野君的分鏡啊,真是遇到糟糕的情況了。”

-“您説?”

-“在編集階段,發現總鏡頭長度少了1分鐘。”

-“等等?!”

-“所以上週真的很不容易。為什麼上週那麼不容易呢,上週正好是播出時間,而我們也在那一週進行剪輯工作。”

**主持人:**嗯嗯。就是那種突擊式的。

**富野由悠季:**所以要把時間增加1分鐘,真的很難。

**主持人:**不管怎麼説也得想辦法湊起來啊。

**富野由悠季:**所以就得編台詞。這樣一來。他們在現場理所當然、會毫不在意地把我做的內容改掉的。雖然像剛才那樣被訓斥了,不過本人並不在意:

-“真是給您添麻煩了,但是還要播出。所以……”

-“那麼,繼續做下一個吧 。”

-“好的。”

然後我看了劇本,問:

-“就這樣的劇本,真的可以嗎?”

-“哪裏不行?有什麼不妥嗎?我並不認為這一集有什麼問題,那就行了吧?”

-“不過,這裏馬可的台詞……一整張a4稿紙全部都是馬可的台詞。就這樣畫分鏡可以嗎?就用一個長鏡頭解決?

-“那樣會很糟糕嗎?”

-“嗯,從劇本來看並沒有問題。”

-“那不就可以了嗎。”

一分鐘長度的鏡頭僅畫了一格分鏡,剩下的台詞就交給馬可自己去説、去唱。宮崎導演有時會親自出手,完成篝火前的馬可的鏡頭表現。

《三千里尋母記》男主角馬可

果然在被要求觀看那種作品的時候,我會想這是為什麼,也就是説關於最根本的影像構造之類的問題。如果對高畑導演來説,這樣表達方式不奇怪的話,那就這樣吧。

這樣一來,我會充分考慮那個單一鏡頭角度是否合適。在劇本台詞交流會上,我經常會想:“哎呀,這有點兒……怎麼想都不行吧,總得設法改一下。”

實際上,當作品真正進入播出流程的時候,在那種氣氛之下,才會有“啊,原來是這樣啊”之類的體會。當作品最終經過宮崎、高畑之手時,畫面的效果就顯現出來,能感受到影像的張力。

看到那樣東西,就會覺得,在東映動畫的工作是無法想象的,絕對會把自己弄糊塗的。這樣想着,在高達開始之前,我就已經開始調整工作狀態了。

我被教導:“放輕鬆點,分鏡也不是隨隨便便就能畫好的。”那時,第一次有人來教我這個道理。更重要的是,這些鏡頭會在電視節目中實際播出,你就能看到被要求實現的動作實際上是怎麼通過動畫的映像表現出來的。

當把策劃的東西具體去導演時,由宮崎駿之手所描繪的角色,還有動作,那種引導動作的分鏡,我能否去畫出那樣的分鏡?大概就是那種感覺吧。

就我來説,宮崎先生最後把所有的Layout都定了,所以我的部分幾乎全部都被否決了。“果然還是會變成宮崎流啊。就算是台詞説到一半回頭的動作,也得做到位才行”——我是這樣想的,可為什麼宮崎會這樣處理呢?這種畫面質感上的差異,果然是他才能做出來啊。既然如此,那傢伙我絕對要打敗他。

這就是富野的職業生涯。好了,那我今天就回去了。(笑)

**主持人:**哈哈,我們還想問更多事情。

03

戰爭、動畫與高達

這是富野先生回顧與宮崎駿先生以及高畑勲先生共事時,在動畫製作現場學到了什麼。基於在動畫製作現場積累的職業經驗,他製作了高達的作品。

關於最近描繪戰爭的動畫,以及人們對高達的接受方式等,我們進行了採訪。其中,他還談到了一件事情,即便對高達的粉絲怎麼説也無法讓他們理解。敬請收聽。

主持人:近來也有幾部描寫戰爭的作品,動畫方面有一部叫《Flee》,描繪了阿富汗逃亡者的故事。我對那些景象非常感動。故事的力量,包括對戰爭等的描寫,可以使事物變得可理解、更微觀,它可以讓人設想“如果是我處在那種境地會怎樣”。它也能擴展人們的想象力,讓人知道有這樣生活着的人。

這樣的兩面性,無論是故事還是創作,包括紀錄片在內,我認為都是存在的。最近富野先生接觸的作品中,有哪一部具有那樣的力量呢?

《Flee》電影海報

**富野由悠季:**説實話到了這個年紀我覺得必須去看,但幾乎沒怎麼看過,所以不太清楚。至於那部描寫阿富汗難民的動畫——是不是叫《Flee》我也不確定,但兩年前我的確看過一部。看了那樣的作品,會覺得正因為是動畫,才更能作為現實主義來緊迫地描繪,這點非常精彩。

此外,韓國的短片我也曾經看過,大概也是在去年。所以,正如您所説,表現力確實存在,但所謂的自由有時也是一種悲哀。

高水平的作品,並不一定能改變社會。從這個意義上講,我覺得它非常脆弱。

這方面我個人也有過親身經歷。比如説以“巨型機器人作品”來講,《高達》就是個例子。當時我們宣傳説它“不同於給東映動畫當外包時的巨型機器人動畫”。可是在《高達》之後,無論你怎麼描繪戰爭,相關人士根本不會真正地去看作品。

他們壓根沒看,只要高達出場、表現帥氣,他們就心滿意足了。他們對故事內容一點意見都不會提。為什麼?很簡單,能賺錢就夠了。他們就是這種心態。

然後還有更可怕的事情,很難用語言説清楚。那些做玩具相關工作、製作高達模型的工作,或者只是喜歡高達、如今已走入職場的人們,哪怕是在大學裏見到的人,非常奇怪,他們基礎的學習能力——甚至比我自認基礎差的程度還離譜——**他們居然不會發表意見。**這種不會發表意見的現象讓我覺得非常不可思議。我在想,為什麼能一直這樣生活到現在,這對我來説是個謎。

即使是相同年齡的人,也會感受到他們活着的那種陰森。同時,看着這麼多人,作為龐大羣體的一員,被安排度過無所作為的退休生活,最後就這樣死去——這樣的人越來越多,這讓我感到痛苦。

**主持人:**您剛才説了模型和玩具,確實有人把高達當成玩具來看,甚至在社交媒體上用高達的頭像,或者機器人題材的頭像,一邊罵別人一邊説些歧視性的話。他們説自己受了故事極大的影響,但只記住了某些片段,實際上卻沒有看到對人性的描寫。

**富野由悠季:**對人性描寫也是這樣,不過我一直在説的、高達粉絲絕對不會聽的一點是……**高達是戰鬥機。**這一點他們就是不明白!

**主持人:**是啊。畢竟是兵器。

**富野由悠季:**是兵器啊。一個駕駛員乘坐的兵器。它的大小差不多有戰鬥艇那麼大,而且體積還要再大一圈,畢竟這東西原本是設計用於宇宙空間的嘛。所以,得為這個駕駛員在這個座艙裏預留大約能生活一週的空間。

要是需要漂流什麼的,就得在救援趕來之前設法活下去。所以駕駛艙要有足夠的寬度,能張開雙手、伸展全身。説白了,如果裏面連性生活的空間都不夠,人就活不下去。所以才把高達做成那樣的尺寸。這種事情他們怎麼都不理解!

在富野先生強調高達是戰鬥機、是武器的採訪中,這一幕給我(主持人)留下了非常深刻的印象。而富野先生在接受採訪前好像也事先查了我的情況,帶着那個預期想和我談這件事。所以,就請他聊了關於革命的事情。敬請收聽。

**富野由悠季:**今天見荻上チキ先生(主持人)之前,我就有了“原來是這樣一位人啊”的認識。既然有了那種認識,我覺得或許可以和你聊聊關於“發起革命”這件事。

想要發動革命的人們,從一開始,是努力要作為一個大人物去發動革命嗎?果然不是那樣的吧。我在構思作品的時候,就想着説點什麼,果然還是從市民運動開始,特別是在那種時候最先站出來的往往是知識分子。

知識分子先開始意味着什麼呢?以明治後期的民權運動為最典型的例子,能夠發表言論的人們成為温度計般的存在,掀起了革命。

在日本的話,從明治到大正時期,運動並沒有那麼順利。那些搞民權運動的人遭到鎮壓,最終形成了保守言論彙集的政治局面。雖只是小規模的聚集,但法國大革命或俄國革命一開始正是由這樣的知識分子發起的。

從這個意義上説,知識分子所掌握的話語或言論,尤其是辯論這種易於理解的形式,具有強大的力量。擁有政治力量,也就有能力發起大眾運動。

因此,在此基礎上建立起統治體制,這便是法國大革命的成果。也就是説,從那時開始“統治”這件事正式啓動了。革命成功之後,當他們認為可以開始治理國家的時候,恐怖政治卻突然降臨了。

這是怎麼回事呢?當試圖去統率大眾時,必須採用組織學的方式來進行。知識分子最困擾的就是不明白組織學,不瞭解平衡。因此就出現了恐怖政治。

法國大革命的時代是這樣的,俄羅斯革命也是由知識分子首先發動的。明明是按照趕跑所有貴族的思路去做的,最後蘇聯做的是什麼呢?歸根結底就是交給斯大林去處理。但當時有一羣知識分子不是嗎,他們後來怎麼樣了?簡單地説,他們被斯大林肅清了。

“等等,你説得那麼簡單、那麼伶牙俐齒,那些站起來的知識分子,難道就完全沒想象到自己可以治理國家嗎?就這麼愚蠢嗎?”

對,就是這麼愚蠢。**那種所謂的“知識分子”的愚蠢沒有被注意到,我覺得這是從近代史到現代史一直讓人憤怒的地方。**我覺得這件事甚至一直延伸到這次的特朗普總統問題。

我不禁會想,是不是也不得不説 —— 人類的所作所為,其實根本就沒什麼改變啊。

我在採訪中聽到了這樣的發言,是在提醒關於“缺乏治理智慧的存在方式”以及“知識分子的行為舉止”這類問題的。

而在《高達》中的一個重要概念是新人類(ニュータイプ),富野先生就這個新人類的概念,談了他現在的看法。

**富野由悠季:**具體是到了今年——畢竟,我自己都已經快到84歲了。

新人類夏亞·阿茲納布爾

我開始覺得這不再是動畫了(譯者注:此處雙關《機動戰士高達ZZ》片頭曲歌詞),不再是高達了,也不再是新人類了,於是,一個不是新人類的、新的概念被切實地建立起來。那個概念非常非常容易理解,也非常簡單。

管理、維護現在社會基礎設施,並且翻新和擴大基礎設施——前提是建設——這當然得具備技術能力。能夠保全那種技術的,就是新人類——最終落到這個非常無趣的結論。

**主持人:**是指延長它(的使用期)嗎?

**富野由悠季:不,問題在於能夠維持那些基礎設施的,是有氣力、膽識和組織力的人,那就是新人類。**為什麼呢?沒有那些,人是無法活下去的,僅此而已。

新幹線每天那麼多班次不停運轉,是有理工出身的一羣人在製造車輪、維護車輪、每天給它們加油,如果沒有他們,新幹線就跑不起來。也許我幾年前就開始覺得,那些人不就是新人類嗎。

還有,當我把注意力放在燃氣、自來水這些基礎設施上時,會想到:**要做到這種程度的維護,這不是技術力的問題,而是實力和耐心的問題。**還有,每天檢查新幹線的車輪的人們——沒有異常就出發,該更換的就更換。要是沒有耐心是做不來的。事實上,一旦出現像自來水管爆裂那樣的問題,官僚都不一定會採取明確的行動。

於是,我就在想,用“科幻(SF)”的角度去理解這一點,真的合適嗎?以高達為例,它是以電視動畫為載體開始的,然後逐漸把那些專有名詞、設定不斷擴展開來。

而在此基礎上作為概念被提出的 “新人類”,最初是作為科幻作品裏的一個噱頭。但其實它不是噱頭,説實話應該用現實主義來思考,視作一個繞不開的重要議題。

當這個問題變成“重大問題”時,最大的問題就在於——“你們這些傢伙究竟能不能做到這件事”。

比如説,今年又發生了那種事——東名高速隧道里(檢查出)混凝土剝落。那時候,每天在那裏敲敲打打、認真檢查的人——你能把他們僅僅看作是普通的工地工人嗎?我想,他們才是新人類啊。

一個人需要能真正理解“人的能力”是什麼,並能在自己內心深處準確地把握個人與社會的關係——那才是關鍵所在。

果然,那就是新人類。

音頻來源:

TBSラジオ 「荻上チキ・ Session」