特朗普鉅額索賠BBC,新聞中立為何死亡?_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-昨天 21:34

文 | 丁毅超

特朗普不愧為是今日媒體世界的頂流,他的一舉一動都能獲得媒體極大的關注度,但可能沒有什麼比與媒體本身對抗更能激起媒體的興趣。前幾天特朗普又做出了一個“史無前例”的決定,向英國廣播公司(也就是BBC)索賠10億美元。理由是BBC公然對自己的講話進行剪輯編輯,誘導觀眾做出錯誤聯想。

BBC一方面承認自己編輯失誤,另一方面堅決拒絕索賠。畢竟10億美元實在是太多了。隔壁美國哥倫比亞廣播公司(CBS)因為《60分鐘》節目的問題也就賠償了特朗普幾千萬美元。

單純就本次事件而言,雙方大概率會在對簿公堂的過程中進行討價還價,最終以索賠價大幅打折的方式向特朗普進行賠償。但更值得關注的問題是,新聞業,尤其是傳統新聞業,為何與會與民粹派政客摩擦日益激烈。

我們可以在歷史的維度上説,記者和政客始終處於結構性的緊張關係中。但我們也必須承認,特朗普的一句“Fake News”已經成為越來越多政客的口頭禪。或者説得更明確些,這是否意味着新聞中立這一觀念本身正在發生坍塌。它已經無法維持啓蒙理性主義所賦予它的客觀性,正在日益退縮為純粹的程序性中立。

BBC一直被西方新聞界視為媒體典範的標杆。但接近百歲高齡的BBC也同樣不乏批評之聲。尤其是它和英國政府之間漫長且複雜的關係,一直是政客和記者結構性矛盾的真實寫照。一貫敵視此類建制化媒體的特朗普更是對BBC沒有任何好感。那麼,BBC又是惹到了特朗普呢?

**國內對本次事件的報道不是很熱衷,但在國外,特朗普與BBC之間的衝突非常具有媒體關注度。**本次事件起源於BBC在2024年播出的一款紀錄片。這款片以2021年1月6日特朗普支持者衝擊國會山為主題,試圖展現出BBC編輯部對這次事件的理解。然而BBC聘請的獨立外部顧問敏鋭地注意到BBC在剪輯問題上有一些貓膩。它將特朗普並不相連的話無縫銜接在一起,使得觀眾在觀感上將之視為連續的話語。

剪輯後的片段顯示,特朗普當時對人羣説:“我們要走到國會大廈,我會和你們在一起,我們要戰鬥。我們要拼死戰鬥。”而事實上,這些話摘自他演講中相隔近一個小時的不同段落。其中並不包括特朗普希望支持者“以和平、愛國的方式表達你們的聲音”的那部分內容。

基於這種明顯對事實進行選擇性編輯的問題,BBC獨立外部顧問在BBC內部反應了類似的問題。但顯然在BBC的官僚體制運作下,這種反應無疾而終。或者用現在辭職的新聞主管的話説,“此類剪輯並無不妥,也不會造成誤導。”相反,這名獨立外部顧問在今年夏天被離職。隨後,該獨立外部顧問致BBC董事會的信件內容上週在英國右翼報紙《每日電訊報》被公佈。

信件一經公佈,迅速在西方世界引起了軒然大波。部分自由派媒體人士也承認,即便他們都同意特朗普應該為1月6日事件負責,但BBC的這種選擇性編輯可能也不大合適。用BBC《簡報室》主持人的話來説,“即使對於中立的觀察者而言,特朗普對1月6日騷亂的責任顯而易見(儘管普雷斯科特似乎對此提出異議),而且他當天的行為也預示着他的總統任期可能意味着什麼(當時他已經將騷亂者稱為英雄,並隨後赦免了所有人),但這一編輯處理方式仍然具有誤導性,且在編輯層面上站不住腳。”

對於親特朗普陣營而言,這顯然是媒體世界對特朗普敵意的最新表現。或者用民粹派最喜歡的説法,這些媒體存在嚴重的制度性偏見。而自由派人士則為此極力辯護,將這場編輯事故成為單純的偶然事件。這也不是雙方第一次採用這種話術腳本。畢竟在上次哥倫比亞廣播公司號稱一刀未剪的哈里斯採訪節目中,雙方也都是這樣説的。

當然,這到底是制度性偏見還是偶然問題,每個人會有自己不同的信念。但我們確實發現,**在美國選舉最緊張的時刻,不同的媒體都出現了同樣的問題。**作為一個有趣的偶然,BBC的這款節目就是在去年大選一週前開始播放的。

隨着事情的發酵,一開始還打算裝死的BBC不得不做出回應,BBC總幹事和新聞主管的迅速辭職就是最直接的表現。BBC隨後更是公開向特朗普進行道歉,並且宣佈將取消播放這款紀錄片。但面對特朗普的天價賠償要求,BBC則堅決拒絕了誹謗的指控,認為只是純粹的編輯失誤。作為特朗普的英國分身,改革黨領導人法拉奇宣佈將退出BBC對該黨紀錄片的拍攝,理由是缺乏信任。對於正在和英國政府談判2027年廣播執照的BBC而言,它可能已經走到了某種命運的十字路口。

如果我們仔細分析英國廣播公司和哥倫比亞廣播公司在去年大選中的爭議,或者我們進一步分析近幾年來媒體爭議,其核心都是圍繞所謂的客觀性,或者説中立性這一問題展開的。**即發起攻擊的一方總是認為媒體存在系統性偏見,沒有“公正”的報道事件,這一點在左右翼都有體現。**比如左翼就非常強調建制派媒體在報道巴勒斯坦問題上存在系統性的偏以色列傾向。所以為了更好地闡述整個問題,我們必須先回到新聞客觀性這一觀念本身。

新聞與客觀性並非從一開始就掛鈎在一起,甚至到今天也不是完全掛鈎在一起。正如漢弗萊那個經典的笑話一樣,**作為近代新聞業發端的英國報紙恰恰是以黨派性起家。**所以才會有“衞報的讀者是自以為應該治理國家的人,泰晤士報的讀者是真正在治理國家的人”這樣的説法。

至於本次曝光信件的每日電訊報也榜上有名,用漢弗萊的話説,“每日電訊報的讀者認為國家正在被別國治理着”。甚至到了今天,英國新聞業也會強調自己的黨派傾向。比如晨星報是英國共產黨的擁護者,而衞報則是英國工黨的支持者。這種綁定關係甚至會影響到報紙本身的影響力。晨星報就隨着英國共產黨的衰弱而一起衰弱。網站的點擊量就是很好的説明。

那麼,**這種所謂的新聞客觀性觀念到底是如何出現的?這就不得不又談到啓蒙。**啓蒙確實在很大程度上影響到今天一大羣人的思考模式,正如筆者在上一篇文章《德國廢掉所有核電站的背後,是啓蒙神話的崩塌》中所説的那樣,啓蒙本質是一種理性主義的普世化,並將理性作為一種新的權威。

反應到新聞業上,從18世紀中後期開始,西方新聞業採納了啓蒙理性主義的核心思想,強調將可測量的“理性事實”與“非理性”信仰清晰分離。這種承諾讓新聞業把自己定位為客觀“真相”的探求者,致力於自由和理性的推理。

美聯社(AP)和BBC可以堪稱最典型的例子。避免公開偏袒、僅提供可驗證信息的做法,成為這些全球性新聞機構的哲學基礎 。並且這種新聞客觀性與國家機器中立化這樣的觀念一道,成為了今日稱之為政治中立化的具體展開。這種聯繫在英國可能表現地更為明顯,BBC報道的中立性不僅是一種新聞業內部的道德選擇,也通過英國通信管理局這樣的機構,上升為強制性的國家標準。

**新聞客觀性的全部困境也恰恰在於它所依賴的邏輯起點,即什麼是客觀性。**在科學實驗中,這種客觀性本質上是一個去價值化的過程。或者説得更簡單些,客觀性是由實驗對比結果所展現的。但這種客觀性在某種意義上也並不是絕對的,畢竟科學家也並非生活在真空環境中。**科學家可以對自己的實驗數據保持客觀性,不等於科學家對自己的研究方向也可以保持客觀性。**換言之,科學家偏好研究什麼樣的問題就已經脱離了絕對客觀性的範圍。

這一問題在政治哲學和道德哲學中會被進一步放大。正如上文所説的那樣,記者本身是帶有社會背景、經驗和價值觀的主體。新聞報道(即客觀事實的呈現)需要一系列主觀決策:選擇報道哪些故事、投入多少資源、引用哪些消息來源。這些選擇本身就帶有價值判斷,使得純粹的價值中立在實踐中很難完全達成。這在各種國際新聞中體現的曝光度差異和立場傾向差異中隨處可見。

甚至,即便能夠做到公正地揀選事實,發佈時機本身也會成為一種偏好性的表現。BBC在美國大選前一週發佈一款關於1月6日事件的紀錄片本身已經足夠作為一種政治暗示。尤其是當這款紀錄片通過有意剪輯的方式強化特朗普支持1月6日事件時,明眼人都知道,這和澤連斯基在選舉前夕在民主黨官員的圍繞下訪問關鍵戰場州一樣,只是一種看似中立的偏好。

而新聞從業者的集體傾向則可能進一步放大這種偏好。在本次BBC事件中,之所以對特朗普話語的剪輯能夠大行其道,其實是BBC內部相當一部分人內心認同特朗普需要為1月6日事件負責的想法。對特朗普的話語剪輯只不過是將真正的現實進一步“凸顯出來”。這種集體的意識形態偏好導致在實際的審查過程中必然會存在某種不平衡,這最終成為外部獨立顧問投訴無門的主要原因之一。

當然,這種情況並不只存在於新聞業,任何一個領域都存在類似的結構性困境。德雷茲內在研究美國國際關係學界的時候就承認過類似的問題,他説美國國關屆的國際自由主義者佔據壓倒性多數,而這顯然與美國民眾的意識形態分佈具有明顯的偏差。這種偏差不可能不會導致國關屆與民眾認知的脱節。

**在明顯的意識形態同温層中,始終保持自我懷疑和自我批評既是令人痛苦,又是難以達到的。**這反過來導致建制派媒體很難通過內部機制糾正意識形態偏好帶來的不平衡。換言之,它本身已經成為了特定意識形態自我循環的再生產機制。

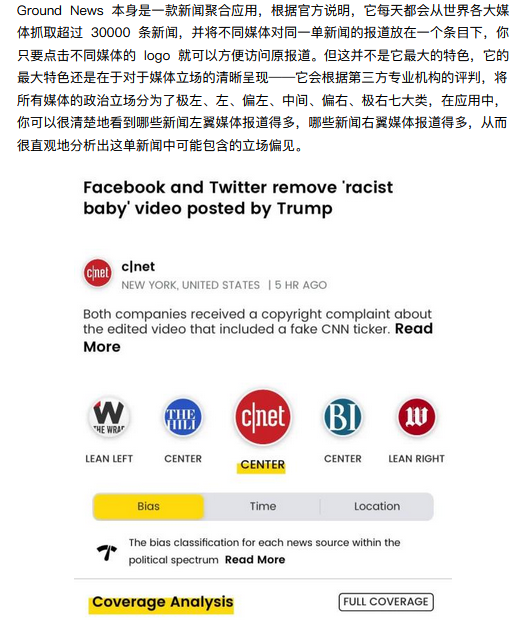

那麼有沒有相對平衡的處理辦法呢?確實也有。美國的Ground News項目就是一個有趣的例子。它與其説是新聞,倒不如説是新聞聚合網站。通過對所有新聞網站進行歸類,它標記處不同意識形態媒體優先報道了哪些問題,從而展現出意識形態對媒體報道偏好的影響。或者更準確的説,這種媒體處理方式正在從實質性中立退縮回程序性中立。

唯一的問題是,程序性中立同樣無法解決客觀性的困境。比如,如何將對媒體的意識形態進行定義,如何對不同意識形態媒體對同一件事情的報道口徑進行統計,都是Ground News項目無法解決的問題。因為這本質上是一個無窮追溯的問題。它最終會演變為一個如何保證我保證的第一因困境。

甚至,即便大多數媒體真的採用這種模式,**也只不過會激起對這種程序性中立的反對。**一方面,很多時候程序性中立的背後確實存在着結構性不平等,比如網上經常喜歡説的幫大雄還是幫胖虎的問題;另一方面,尤其是在歐美左右翼對壘的語境中,在面對涉及基本民主價值、人權或科學共識的議題時,兩邊的人基於自身的道德認知認為應該進行普遍的道德判斷是常態現象。在我國來説,對於有輿論記憶的讀者對此也並不會陌生,各種“拋開事實不談”本身就説明很多時候人們對媒體的要求恰恰不是中立。

更為糟糕的是,正如筆者上一篇文章所説,啓蒙理性主義的歸宿是一種集體的唯我論。畢竟沒有人可以保證自己能夠窮盡歷史的每一個細節,我們也沒有能夠真正比較個體理性能力高低的普遍性標準。最終,被理性釋放的個體意志必然將理性的權威也置於自己的意志主宰之下。或者用更為學術化的方式來表示,這是啓蒙運動未能將思想從確定性中解放出來的實際政治後果 。如果理性無法提供確定性,那麼最快、最強大的替代方案便是共享的感覺。

正是在這一意義上,新聞客觀性這一觀念本身遭遇到了生存危機。對越來越強烈的唯我論而言,真實和客觀並不重要,優先滿足我的情緒更重要。用大白話來説,我相信的才是真實的。**社交媒體的興起恰恰相應了這種呼聲,越來越多的人投向了左右兩邊非建制化媒體,包括個人播客的懷抱。**原因無他爾,這些新的“新聞機構”更能滿足他們的情緒需要和世界觀自洽性。而建制化的媒體為了保持自己的影響力,又反過來向觀眾屈服,採用愈發具有意識形態偏好的報道方式鞏固自己的訂閲量。

作為一個較為悲觀色彩的結論(當然也不一定是悲觀,畢竟在其他視角上也可以視為樂觀),**今日媒體世界種種反抗民粹主義的做法充其量只有戰術上的作用,無法扭轉啓蒙理性主義的結構性困境。**甚至,如果啓蒙運動所追求的“客觀真理”概念在政治和道德領域無法實現價值中立,那麼進步自由主義用“道德判斷”或“結構性公平”等概念來修正它,本質上只是用一種價值判斷取代了另一種價值判斷。

這似乎並未在根本上解決啓蒙理性無法提供普遍、絕對真理的問題,而是在程度上進行了妥協。因此,無論媒體是進一步走向純粹的形式中立,還是走向結構性公平,都會引發另一邊的不滿。問題不是在於客觀性的標準,而是客觀性觀念本身的死亡。

頗具諷刺意味的是,新聞業對客觀性的執着,反過來加速了客觀性的自我瓦解。在這一點上,尼采確實有強烈的洞見。現在的問題是,你相信積極的虛無主義是人類社會的出路麼?