從“洪承疇假説”出發,重新思考馬克思主義與中國_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-1小时前

文 | 天書

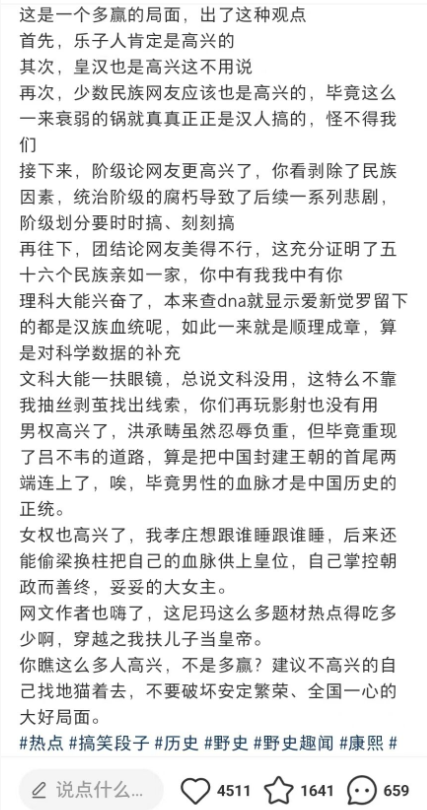

最近隨着“洪玄燁、陳弘曆”野史宇宙的成型,網絡歷史圈又迎來一波大狂歡與大爭吵。本來一開始,大家都説洪宇宙一出來,所有史觀的人都高興了,但發酵起來之後,經過一些媒體大V之類的下場,疊加最近《澎湖海戰》的爭議等等,一些參與者還是不可避免的走向情緒化,發展成帽子批發大會,都想證明對面急了。

關於近代史觀和明清易代等問題我們之前已經有過不少討論(比如《當關曉彤在春晚穿上明制漢服》、《殖人的辮子比費洋古的更根深蒂固》、和最近的《《澎湖海戰》之爭,爭的是什麼?》等文章)。對於想盡量靠近以歷史唯物主義和辯證法的方法,而不是教條式觀念來理解國家-民族-文明,近代-現代等問題的我們來説,承認一個佔絕對主體地位的民族的民族文化意識會伴隨着國家復興進程而增長,應當是一個不言自明的前提。在這個前提之上,過度壓制或過度刺激都會出現嚴重問題。

對於鍵政圈中此類問題有所瞭解的讀者大概會注意到,早在這次洪宇宙破圈之前,在一部分人羣中已經出現一種將當代民族主義的復甦和左翼,或者説馬列思想對立的思潮。僅以網絡鍵政範圍討論這個問題的話,這其中的確有一部分原因是長期存在一些是似而非的“左”的教條觀念。

比如對於漢服文化,之前有一種很粗暴的評論是“古代勞動人民不穿這個”,這種思維看似很“左”,實際上跟馬克思或者歷史唯物主義沒多大關係,甚至也不能説符合“階級史觀”(其實階級史觀概念本身的模糊性就引發了很多問題,這個後面再説),也不太符合歷史本身。而且持有這類觀念的人往往帶着一種優越感,就容易激起進一步的民族文化意識。

再比如涉及討論古代王朝,一種常見的説法是“封建王朝都一個樣”,類似的話在當下已經越來越引發民族主義者反感。的確,不管是從歷史學科還是歷史唯物主義的角度,“一個樣”這種由五段論和模糊的階級史觀衍生出的説法都屬於一種粗暴的教條論斷。在現下的網絡語境中,這句話往往被和“團結壬”帽子綁定在一起。

如果我們把這句話定性定量的去分析,闡明哪些問題上不一樣,哪些問題本質上一樣,那爭吵空間自然就小了很多,不過顯然網絡爭論和傳播往往沒有這種閒情。

不過隨着這兩年東昇西落的趨勢加劇,網絡上一些激進民族主義者對“封建王朝都一個樣”論調的反擊,也已經越超出了正常的歷史辯論和民族意識範疇,走到了另一個極端。極力論證最後一個封建王朝如果仍然是漢人王朝,中國近代史將避免因落後而捱打,甚至有些人認為能平行於,甚至先於歐洲出現資本主義和工業革命。

不得不説,這是一種過度內耗的成功學和績效思維。中國近兩三百年內到底為什麼落後這個問題長期困擾國人,以至於八十年代出現“河殤”論,直到今天,如“秦制論”等遺毒仍大行其道。今天河殤思維和各種逆向民族主義雖不能説已基本退潮,但起碼是在加速衰敗。不過這種內耗還沒有停止,反河殤反逆向民族主義的人羣中很多人走到了另一條岔道上,想證明如果沒有這樣那樣的原因,中國近兩三百年就不會落後。

這就是一種機械的績效思維,認為落後了一定有主觀的內在原因,**它隱含的前提是“只要你朝着正確的方向努力就能成功”。**但現實裏是中國化的馬列主義,是中國共產黨拯救了中國,而馬列主義畢竟是外來思想,所以這種“正確努力了就能成功,如果沒XX原因中國就不會落後”的史觀自然會跟“只有共產黨才能救中國”這一新中國歷史共識產生衝突。

所以就我看來,洪承疇宇宙的出圈確實是一個契機,我們可以借這個契機進一步思考馬克思主義與中國的關係,思考為什麼中國會選擇馬列主義的道路。相信今天文章的討論能給讀者帶來一些有價值的回答。還請讀者們耐心看完。

這事要先從工業革命如何產生説起。很多讀者會可能聽説過類似“工業革命的出現是一種偶然”的理論。可以説以馬克思的資本主義全球化理論為地基,綜合了多種學科研究的各路全球史學,在經過幾十年的深入討論後,不同學者對這個“偶然”的程度和性質或許有很大分歧,但也有起碼的共識,即工業革命的出現需要特殊條件,並不是經由主觀意志、文化或制度進行線性發展就可以達成。

這裏面有不少反直覺之處。比如,不是誰商業資本主義和社會生產分工出現的早誰就能先實現工業革命,這點荷蘭是典型例子;

比如,不是誰科學技術和教育水平先進誰就能先出現工業革命。法國就是如此,當年見到英國使者的章總也沒法想象英國能比法國先出現工業革命;

再比如説制度。實際上,資本主義的出現和工業革命的出現應該區分來看,重商主義確實是資本主義和殖民擴張形成的一個重要制度基礎,但重商主義本身也是一種結果而非起因。而且這仍然不等於一定能出現工業革命。或者反過來説,如果達成不了出現工業革命的條件,光有重商主義和資本主義也沒用。

更不用説就具體制度的優劣而言,英國肯定也不是當時西歐最先進的那個。今天的各類“天不生帶英萬古如長夜”式的制度迷思往往都是先畫靶子再射箭式的論證。

西歐國家最後普遍都被工業革命雨露均粘,讓世人形成了只要搞資本主義就都能工業化都能發達的刻板印象。實際上,我們把這個現象理解成英國這個工業革命的首發地進行全球化配置和去工業化進程導致的工業化擴散更恰當。是的,就和今天的美國一樣,19世紀末期英國的去工業化現象就已經被當時的人所擔憂了。

簡單總結到這裏,“最後一個王朝如果是漢人王朝歷史會怎麼樣”的假設,在明清易代這個節點就可以有一個大概的結論。現在的兩種主要假設,一種是西學東漸如果沒被中斷會如何。**從工業革命的偶然性角度看,沒達成首發工業革命的條件,西學東漸並不能從根本上改變歷史進程。**甚至説西學東漸本身的中斷,從物質基礎的角度説也是因為古典時代中國周邊不具有進行“戰爭-商業”循環的地緣條件(這裏推薦文一老師的《科學革命的密碼》一書,對李約瑟之迷解答的非常好)。

**實際上,洪承疇宇宙就在某種程度上就揭示了這個問題。**當時來華的外國傳教士們都説康熙酷愛學習西方科學,精通各種學科且熱愛大量做題。洪學宇宙就説了啊,你從關外野蠻民族的角度沒法理解康熙極端熱愛做題這事,但從洪學一下能就理解了。

所以西學東漸不是隨着明清易代一下斷掉,而且康熙也不是沒有過推廣西方科學技術的想法,但在當時的體制下,這種基於君主個人興趣的有限推廣,既缺乏強制力,也很難形成廣泛的利益導向,只是小圈子的曇花一現罷了。

有人會説因為滿清小族臨大國,所以不敢放開推廣西方科學。我們前面已經説到,科技先進不是首先引發工業革命的決定條件,而且換個漢人王朝,也同樣沒法解決周邊缺乏“戰爭-商業”循環條件的問題。

這裏開一下腦洞,中國如果想在明朝就打通“戰爭-商業”循環的路徑,那大概要在萬曆時期開幾個歷史金手指。一是當年耶穌會想聯合日本徵服中國的方案能推動,讓中國提前和西方全面對抗;或者中國提前知道日本本土有大量白銀,讓萬曆援朝時期的攻打日本本土方案有足夠的動力不淪為朝堂空談,並通過對日本本土的進攻與西方產生更深入的戰爭和貿易衝突;或者東南亞有巨量的商業利益值得實質佔領,並與進行香料貿易的西方產生全面衝突。

以上每一點**,都需要開大量歷史金手指,才能提前幾百年達成中西全面衝突,讓中國跟西方同步進入“戰爭-商業”循環。**而且即使到這一步,也不能説就一定能自發出現工業革命。

至於另一種假設就是純純添亂了。這種假設認為明朝時中國技術更先進,西方傳教士從中國帶回不少技術才使西方出現工業革命,所以如果歷史沒被明清易代打斷就如何如何。當然,持有這種觀點的人裏有不少是反串,為了給正常的對西方考古標準進行質疑造成干擾。但同樣也有不少人會這麼想,這又給那些真的想以非雙標的標準審視西方考古的人造成了干擾。網絡輿論的複雜之處和下沉度就在於此。

對於這種觀點,首先還是前面説的,科技先進不是首先引發工業革命的決定條件;而且,科學和技術兩個體系合一這個事情是比較晚才形成的,甚至直到今天還有的思想認為科學體系禁錮了技術本身的可能性。所以,在當時西方傳教士來華的過程中從中國帶走一些領先技術很正常,但這同樣不會是工業革命和近代科學體系建立的決定因素。

以上明清易代節點簡單討論完。話説回來,在首先出現工業革命之後,其他國家邁入工業革命的難度就小了很多。但這裏仍然充滿着反直覺。

比如,不是和已經產生工業化之後的西歐離的近交流多就能跟着實現工業革命,比如沙俄、奧斯曼之類;

同樣,不是學習西方的資本主義思想和制度就能實現工業革命。南美比如巴西,在19世紀初就在大學中設立經濟學科,推廣亞當斯密,李嘉圖,老穆勒等人的學説,這比法國都早,古巴和阿根廷緊隨其後。然而歷史證明這些並沒什麼用;

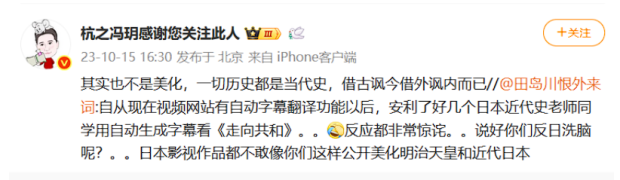

比如,不是誰教育更好誰工業革命就搞的更好。這點當時的英國仍是典型例子,所以電視劇《走向共和》中給明治天皇安排的把馬關條約賠款全拿去辦教育的台詞,不光是歪曲史實,更是中國土味知識分子的一種意淫。

的確,日本是一個成功的西化例子,也是中國人繞不開的例子。在1840年國門被打開之後,清朝統治者又過了二十年才開始搞洋務運動,這確實搞的太晚了不如日本。認為這點是由於清朝統治者的民族身份造成的也可以。但也不是説如果在1840年就西化,就能和日本取得一樣的成果。日本實際上才是特例。

埃及的阿里王朝就是典型案例。穆罕默德·阿里是現代埃及的創立者,埃及一代雄君,早在十九世紀初就鋭意改革,引進西方軍事和科技,投入鉅額資金培育國內棉紡織工業,以圖和西方競爭。甚至歐洲當時一些空想社會主義者把埃及當成了可以讓他們實現社會理想的地方。

結果來説,阿里王朝最終不免遭遇西方的干涉,歐洲世界也不希望有一個近東強國的存在。顯著的地緣問題,就決定了阿里王朝改良運動的最終命運。相對來説,地緣和民族等諸多因素,也同樣深刻影響了近代中國的衰而不亡,最終走出失敗的命運。

應該説,在19世紀,後發國家要想近代化,自身努力雖然重要,**但確實非常依賴客觀條件,甚至可以説是一半天註定的。**戰略位置無疑是至關重要的,典型如日本,其崛起和英國有密切關係,甚至到今天,日本依然扮演一個西方前沿的特殊角色,這就是特殊性的一個典型案例。

**相比較而言,應該説老大帝國要越過工業化這道天塹,付出的努力往往是巨大的,伴隨着帝國崩潰的風險。**比如沙俄帝國在工業化的努力與成就,可以説是其他老大帝國所難望其項背的。但即使這樣,也要到蘇聯時代,甚至可以説遲至衞國戰爭的鐵血洗禮之後,它才實現了真正意義上的脱胎換骨。而近代中國的衰微,混亂,以及由此而來的邊疆危機,乃至生存危機,應該説是很難避免的。

再比如奧斯曼帝國。奧斯曼和清朝是所謂東西方兩大病夫,但其近代化的努力要早於清朝,甚至從結果來説,土耳其在軍事上的近代成果恐怕也勝過清朝。但最終結果,奧斯曼完全失去了帝國疆域,土耳其只是帝國崩潰後的一個新民族國家,遠非帝國的繼承者。而繼清代而起的民國,其工業化顯然也很不成功,北洋民國甚至都還要好於更擅長金融的蔣記民國。

回到最後一個朝代如果不是清朝而是一個漢人王朝的問題。實際上,很多人在爭的,**只是四十分和五十五分的區別,或者説有沒有補考資格的問題。**也就是,如果沒有清代那麼強的反動性和妥協性,我們在近代短暫落後以後,是不是還有機會通過自發改良,趕上近代擴張的最後一班車。

實際上,這也是對當代現實生活的一種宣泄影射,是當代人現實感情的需求。這些當然留給人們的無窮遐想,但仍應該承認,由於種種制約,近代中國很難自發進入工業革命,大概是不免要捱打的。大多數人只是不能接受像清朝那樣徹底的失敗,而其中小族臨大國,在近代中國的救亡進程中是一個顯著負面因素。這種細化的討論,其實不影響我們很難在這輪考驗中及格的本質,也就是已經發展到極致完善的東亞封建社會,大概不經過嚴重外部衝擊,是很難發生大規模革新的。

工業化到底難度多大,在二戰之後就更清楚了。二戰之後新出現的工業化國家總共就那麼幾個,除了中國這種,其他的都和美國,和戰爭密切相關。

通過以上梳理完我們能明白,只有馬列主義和共產黨才能救中國這個判斷,**應該説不光是歷史價值判斷,也是歷史事實判斷。**我們固然不能無視和偏視今天因東昇西落,民族復興而壯大的作為主體民族的漢族身份和文化認同,同樣,也不能認為這種身份認同,就可以忘了新中國的立國基礎在哪,甚至想當然的認為如何近代歷史改變就能如何如何。

一直以來,網絡上不乏一些人扯什麼馬克思主義是外來思想,和中國傳統文明衝突,現在隨着民族問題爭論氾濫,這類觀念也在抬頭。**沒有哪一個文明可以固步自封靠自己解決所有問題,**中國自宋以後,儒家士大夫思想就受到佛教理論嚴重影響,以至於朱熹都要嗚呼哀哉,搞中國版的本體論哲學來對抗,最終變種的佛教理論和本土儒道思想產生合流,統治了中國最後的古典時期。

古典時期,這種影響往往都似是而非,西方崛起的過程同樣也有受到似是而非的中國思想的影響。起碼,對中國一路走來的革命歷史來説,“馬克思主義中國化”絕對不是一空話,而是一直在不斷推進的實踐探索過程。

接下來在歷史唯物主義的框架下再説説為什麼“只有馬列主義和共產黨才能救中國”。後發國家如果想追趕西方列強,如果不像日本這樣抱帝國主義大腿,該怎麼辦?大家首先反應當然是搞革命。但問題在於搞了革命之後要幹什麼。革命,土改,建立現代集權國家,搞工業搞建設發展經濟等等,從資本主義全球化的視角來看,就是以國家資本主義的形態,在全球化的商品和生產領域消滅發資本主義國家的“外部空間”。

1848年革命失敗後,馬恩就對歐洲本土完成共產主義革命逐漸不再抱有希望,轉而把希望放到了沙俄,中國這些地方,這是通常所説的“資本主義薄弱環節”。早期在馬恩的革命藍圖中,國家個這概念更多站在革命的對立面;但當馬恩晚期,**歐洲的工人運動開始呈現工聯主義和無政府主義之後,國家在馬恩體系中對於革命的重要性就日益上升,**蘇聯就是第一個成果。

為什麼革命的國家仍然要以國家資本主義的形態參與競爭?在全球連為一體之後,**沒有人能關起門來只靠自己搞建設,**想要趕超發展,必須要藉助全球化和工業化的大趨勢。而且我們假設,如果一個國家真的在革命之後能關起門來搞建設,那它實際上就沒法對外輸出,也衝擊不了資本主義體系本身。

“階級史觀”四字在一些語境中過於模糊。從生產方式變遷角度來説,通常理解的階級史觀沒什麼問題,生產方式的變革是社會中所有人的影響,不是少數階級和天才。但具體到一國一族,脱離馬克思主義的階級史觀就容易變成一種成功學,即一切問題都是內部問題,可以關起門來解決;內部問題解決好了,我們就能不斷努力達到理想國了。這導致了今天各種討論中的“唸經”問題,以及各種不拿小國當人看的問題。

單純的階級史觀不是馬列的專利,中國古代的天下大同,西方的宗教思想,近代的浪漫主義,無政府主義和民粹思想都有這種色彩,且不少看起來比馬列激進。階級史觀要放到資本主義全球化的視角來看才具有完整的歷史唯物意義。在二十世紀上半葉,以馬列的政治經濟學和國家理論為武器,以階級革命驅動無產階級徹底變革生產關係,形成新的國家,這樣的新國家最有可能抓住時間窗口,以國家資本主義同帝國主義競爭。從實踐結果上看,這也是冷戰機遇前唯一的路徑。

最終,更多的後發趕超國家將在漫長的歲月後讓帝國主義失去“外部”,無法再通過外部來消化延緩問題,讓資本主義的問題變成“全球化的內部問題”,資本主義的鏈條才能真正走向衰亡。

脱離歷史唯物主義和全球化視角,你拿階級史觀套西方,套今天的很多國家,都很難得出一個滿意的答案。單純的階級驅動既很難讓西方自我革命,也沒法讓第三世界國家們靠自己取得成功。**歷史是苛刻的,**我上一段説到“更多的後發趕超國家”,實際上從蘇聯建立到現在一百多年了,這樣的國家多嗎?簡直是太少了吧。

也是從這個歷史唯物主義的視野出發,我們才能真正理解1840年以來是什麼意思。它不是在説中國的苦難全是從1840年以來開始的,1840年之前就沒矛盾了。**它真正的意思是,從1840年開始,古老的中國再也沒法關起門來解決自己的問題了,**你內部民族王朝更迭也好,分久必和和久必分也好,興衰治亂循環也好,這些統統都失去作用了。中國的體量和複雜結構都決定了,不把這個古老文明的命運和前途置於參與並對抗資本主義現代化全球化的浪潮中,就沒法實現涅槃重生。

所以,單純的民族主義和脱離全球視角的內部階級史觀都回答不了中國近現代命運的問題,更回答不了當下中國命運的問題。回到今天網絡上的民族問題之爭,對長期以來存在的不合理民族政策和歷史觀進行批評推動改變是有必要的(近代民族主義,民族國家觀念與中國文明之間關係的問題又是一團亂麻,以後再聊)。但在我們今天已經吃飽了前四個饅頭,甚至吃撐了的情況下,又開始幻想可以直接吃第五個饅頭,甚至學得前面的饅頭吃錯了,這無非又是那句日子過得太好了,或者那句,革命的太徹底以至於忘了為什麼要革命了。

正如開頭所説,洪承疇宇宙確實是一個契機,在假設這個宇宙成立的前提下,我們通過腦洞推導確實可以得出不少加深對歷史唯物主義認知的結論。讀者們也可以配合看些全球史類的著作,如《年代四部曲》,《世界體系》這類,還有前面推薦的《科學革命的密碼》也值得一看。本來還有不少想發散討論的,限於篇幅先這樣了,有缺陷之處見諒。