腦機接口競賽:又一場典型的中美模式較量-好評

guancha

2024年12月,中國在腦機接口領域取得了一個里程碑式的進展。上海腦虎科技與復旦大學附屬華山醫院神經外科吳勁松教授團隊合作,成功完成了國內首例高通量植入式柔性腦機接口即時合成漢語的臨牀試驗,在世界上首次實現了腦機接口的漢語即時編解碼。一位43歲語言區佔位腫瘤癲癇患者經過手術,植入了一個由國內團隊自主研發的256導高通量腦機接口電極。術後一週內,經過適當地培訓,這名患者已經能夠以71%的準確率解碼142個常用的漢語音節,單字解碼的時間延遲控制在100毫秒以內。在2025新年伊始,這名患者已經能在上海華山醫院成功地用意念發送“2025新年快樂”的信息。

腦機接口技術不僅可以幫助那些失去語言、運動能力的人重獲新生,更有望給人機交互形式帶來難以估量的革命性變革,成為人類和AI之間的最佳交流方式。因此,以馬斯克為代表的美國科技界人士對腦機接口傾注了極大熱情,以典型的“高風險+高投入+長週期”美國科技創新模式追求極致的交互效果。中國相關企業卻與之存在明顯差異,呈現出鮮明的市場導向,從相對簡單的非侵入式、半侵入式技術入手。可以説,在腦機接口的競爭中,中美企業又一次體現出了各自的傳統風格,兩者孰優孰劣,就有待時間檢驗了。

開啓“交互革命”?

2016年,科技企業家埃隆·馬斯克與另外八位聯合創始人共同成立了專注於腦機接口技術研發的Neuralink公司。作為在全球科技界頗有影響力的企業家,馬斯克的入局為“腦機接口”這一技術帶來了潑天的流量和關注度,也讓大量風險資本關注到了這一領域,行業內開始出現了大量投融資,一個新興的產業生態系統開始逐漸成形,大量相關的創業公司也如雨後春筍般湧現,試圖在這片藍海中分得一杯羹。

但要嚴格説起來,“腦機接口”本身並不是新世紀的產物。

早在1973年,就已經有科學家正式提出了“腦機接口”的概念,並且已經做了許多關於大腦信號解讀及應用的研究。用最簡單的話來説, 腦機接口是一種“雙向”的設備,它可以在大腦和外部設備之間建立通訊路徑,通過讀取大腦產生的電活動、磁活動或血液流動變化等信號,並把這些生物信號解碼成可以被計算機或其他電子設備理解的電信號,從而實現對其他設備的控制。

通過解碼大腦的生物信號,醫生可以監測患者潛在的疾病,幫助癱瘓的患者控制假肢或輪椅,改善生活質量,讓有運動障礙的人僅憑思維就可以完成打字、瀏覽網頁等活動,或者結合VR、AR技術,創造出更沉浸的體驗。

腦機接口並不僅限於輸出功能,它還可以接收來自外部設備的狀態更新或環境感知數據,並轉換為適當的電刺激,作用於特定的大腦區域或周圍神經系統,從而模擬觸覺或運動感等感官體驗,比如把外界的光信號、聲信號轉化成電信號,刺激相應的大腦皮層,幫助失明和失聰的病人重獲視覺或聽力。此外,腦機接口在改善認知能力和心理健康方面也展現了潛力,包括強化記憶力和注意力,以及管理情緒障礙,甚至成為對抗帕金森病、癲癇乃至抑鬱症等神經精神疾病的有力工具。

這些是腦機接口技術最直觀能為人類社會帶來的便利,但還有的人對這門技術前景的想象更加“樂觀”,比如馬斯克。在馬斯克等未來主義者看來,腦機接口將不僅是改善生活質量的手段,更是推動人類進化的重要工具,是開啓下一代人機互動革命的關鍵。

隨着機器人技術和人工智能的迅猛發展,我們已經創造了複雜且智能的機器,它們能夠自我學習並完成各種任務。然而,人類與這些高級機器之間的交互界面卻未能跟上步伐,成為限制生產力和科技進一步發展的瓶頸。

在工業時代,複雜的機械操作需要經過大量的培訓才能掌握,比如飛機或高鐵駕駛員、熟練工程師的培養,不僅耗時且成本高昂。到了信息時代,儘管我們所擁有的手機和電腦,性能已經越來越強大,但我們與這些設備的主要交互方式——鼠標、鍵盤、觸摸屏以及語音輸入——卻並未發生根本性變革,這使得人機交互效率依舊低下。

即使是面對當下最新的大語言模型(LLM),我們也還是需要通過打字或語音輸入,來構建有效的提示詞(Prompt),告訴ChatGPT、豆包或者Kimi它們需要怎麼做,這一過程同樣需要大量的學習和實踐,限制了效率的進一步提升。

在馬斯克看來,當前科學技術的發展和落後交互方式之間的矛盾已經十分明顯,成了阻礙人類社會效率進一步提升的關鍵問題。為了操縱更復雜的工具,人類需要接受培訓的時間已經越來越長,以前高中畢業就能勝任的工作,現在本科畢業都不一定做得了,而這又反過來,阻礙了人類社會開發出更復雜的機械,以及更高級的人工智能。加速腦機接口技術的研發,或許是解決這一矛盾的關鍵。通過直接建立大腦與機器之間的連接,有可能打破傳統輸入方式的侷限,促進更高效、更直接的人機交流,進而大幅提升工作效率,開啓全新的工作和生活方式。

儘管腦機接口技術承載着許多未來主義者的構想,但現實卻是,當前的腦機接口技術仍處於十分早期的階段,並且在技術和倫理上面臨着諸多挑戰。

按照信息流動的方向,腦機接口可以分為將大腦信號發送出去以控制外部設備的輸出式,以及接受外部信息並將其傳入大腦的輸入式。而根據植入方式的不同,腦機接口又可以分為侵入式、半侵入式和非侵入式三種。

侵入式腦機接口(Invasive BCI)通過手術,把傳感器植入進大腦內部,從而獲得最清晰的大腦信號。半侵入式腦機接口(Partially Invasive BCI)安置於頭骨之下,但不進入大腦組織,在提供相對較好信號質量的同時,風險也較低。人工耳蝸就是一種應用十分廣泛的半侵入式腦機接口,醫生通過外科手術,把電極陣列植入患者的耳蝸裏,代替受損的聽覺結構工作。當聲波被捕捉後,人工耳蝸會將其轉化成電信號,刺激耳蝸神經,使大腦接收到聽覺信息,最終使聽力損失者重新獲得聆聽世界的能力。

非侵入式的腦機接口只需要戴在頭上,使用起來最為安全,但接收到的信號強度不如前兩者,非常依賴現今的算法來實現有效的信號解析。傳統的非侵入式腦機接口設備都比較重,不適合長期佩戴,而且還需要在人的頭皮上塗上導電膠,或是鹽水溶液來進行信號耦合,不僅塗起來非常麻煩,用完了之後洗澡也很難洗掉。

一種傳統的非侵入式腦機接口設備

無論侵入式還是非侵入式腦機接口的技術路線,它們最終要實現的目標是一樣的,都是讀取和解碼大腦的信號,在兩種路線上都有不少團隊在進行研究。之所以會有區別,主要是讀取大腦信號的效率不同。

一個完整的腦機接口系統中,通常包含了腦信號採集、信號預處理與解碼分析、控制接口、外部設備與神經反饋(生物反饋)幾個關鍵環節,腦信號的採集和分析是其中最重要的環節。大腦中的神經元放電通常以毫伏級甚至微伏級信號存在,不同腦區、不同類型的神經元的突觸也有不同的放電模式,相互之間存在大量串擾和關聯,想要“讀”出這些微弱的信號,需要極高的靈敏度和抗干擾能力強的電極,對硬件工藝的要求極高。

把人的大腦比作會議室,侵入式腦機接口就好比是在會議室內部放了個竊聽器,你可以很清楚地聽到誰在説話,説了哪些內容,但被發現的“風險”也最大。半侵入式就好比是在窗户或牆上打了個孔偷聽,被發現的風險變小了,但也能大概清楚裏面的人在討論什麼話題。非侵入式就相當於在隔壁的房間裏聽,雖然被發現的風險最小,但除非會議室裏的人在吵架或者講話聲特別大,否則很難聽清楚具體在講什麼內容。

美國:硬核攻關、審慎落地

以馬斯克Neuralink、Synchron為代表的歐美科技企業,在侵入式和半侵入式的技術路線上投入的資源最多。侵入式腦機接口雖然風險大,但並不存在什麼“政策性”的困難,美國FDA對這一類技術有着比較清晰的審批路徑,侵入式腦機接口也更容易獲得臨牀試驗資源,並且在硅谷和華爾街也不缺大型風投、政府和行業巨頭的注資(比如馬斯克的個人資金、頂級VC等)。而一旦在康復醫療、假肢控制等領域取得突破,就可以形成核心專利和臨牀標準,擁有極高的技術壁壘和市場價值,是美國科技界比較熟悉的“高風險+高投入+長週期”的發展模式。

2019年,Neuralink開始在動物上進行腦機接口設備的測試。2021年,Neuralink把一塊芯片植入到了猴子的大腦裏,併成功讓猴子通過“意念”玩上了簡單的電子遊戲。侵入式腦機接口的缺點是伴隨較高的醫療風險,所以在進行大規模的人體試驗前,還需要先在猴子等靈長類動物的身上做試驗,積累經驗改進技術以證明其安全性。

Neuralink展示的猴子用腦機接口玩遊戲的視頻

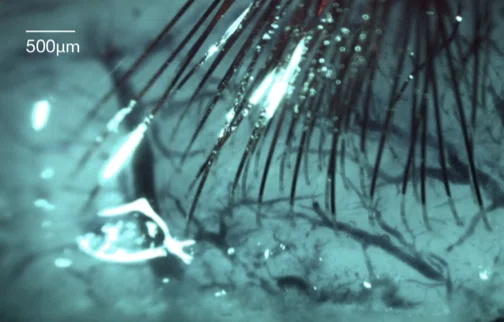

但在猴子上進行試驗存在侷限性,因為猴子不會説話,無法清晰地表達自己的想法,即使腦機接口設備捕捉到了腦電波信號,團隊也無法準確地定位這個信號對應的是什麼功能,最終還是需要在人身上進行大規模的臨牀測試。為了降低風險,Neuralink研發了超薄的柔性電極,以減少對腦組織的損傷和手術後的炎症反應,這個“電極”其實是一條比頭髮絲還要細的線,肉眼很難分辨,需要在顯微鏡或高倍鏡頭下才能清晰地看到。而每個“絲線”上又佈置了多個金屬通道,從而實現高密度的數據採集或刺激。

Neuralink團隊的“絲線”

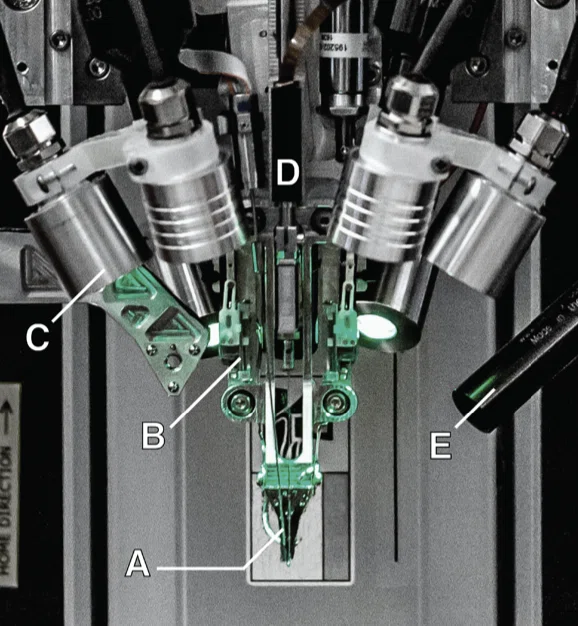

這個電極本身是非常“脆弱”的,一般的醫生很難完成這麼高難度的植入手術。為了提高手術的效率,Neuralink又研發了一台高精度的植入手術機器人,利用顯微外科技術在避開血管的同時,把電極精確植入到特定的腦區,達到相對微創的手術效果。在2023年,Neuralink獲得了美國FDA的部分臨牀許可,被允許招募人類志願者進行臨牀研究和測試。

Neuralink的手術機器人

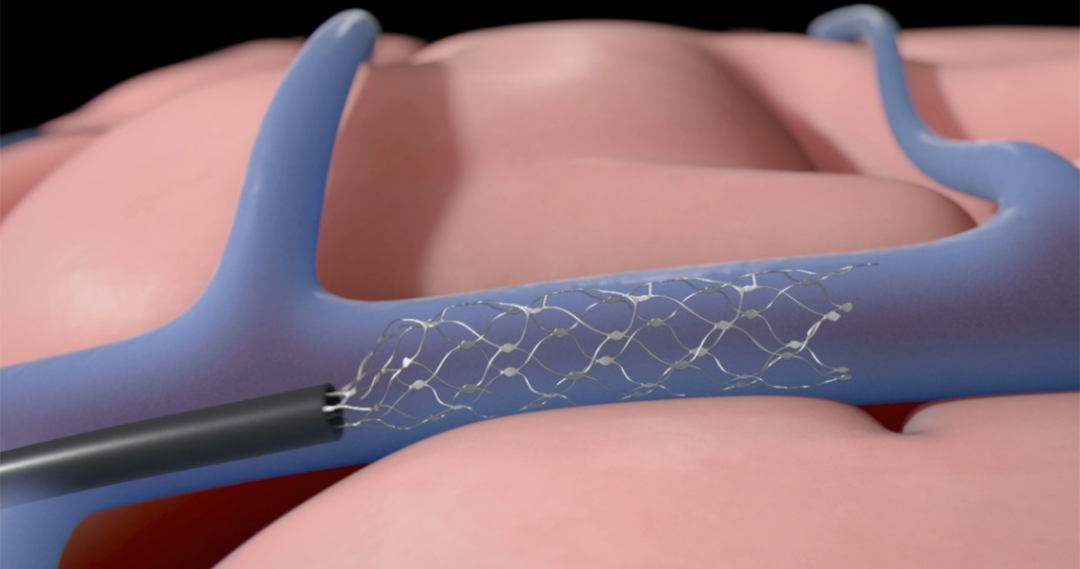

而另一家美國企業Synchron走的則是半侵入式路線,通過把一個帶有微電極的“支架”(Stent)經由血管導管送入腦血管運動皮層附近的靜脈中,電極貼附於血管壁,以採集或刺激臨近皮層的神經信號。相比於傳統的開顱手術,使用這種血管內植入的方式創口更小,手術風險也相對更低,同時也能採集到比純粹非侵入式更精細的信號。

Synchron的腦機接口“支架”

Synchron從2022年開始進入臨牀試驗,讓患者通過腦機接口控制iPhone、iPad等移動設備。2024年7月,Synchron宣佈其腦機接口技術成功實現了與Apple Vision Pro頭顯設備的連接,讓患者可以直接用意念操縱Vision Pro,10月份Synchron官宣了和蘋果公司的合作,旨在幫助癱瘓患者重新獲得對日常設備的控制能力。

美國在侵入式腦機接口上投入更早,Neuralink、Blackock Neurotech、Synchron等公司都深耕大腦皮層或血管內植入技術,以獲得更高精度、更高帶寬的神經信號,同時憑藉着美國自身在芯片設計製造、材料科學和電子工程領域的技術積累,開發出了許多高集成度、低功耗的芯片,在一些核心零部件上具有優勢。

舉個例子,Neuralink在去年進行的臨牀試驗中,使用的腦機接口設備包含了1024個電極。而在同年5月,Neuralink的另一家競爭對手Precision Neuroscience宣佈其採用不同的技術路徑,成功在人腦上放置了4096個電極,並且打破了去年2048個電極的最高紀錄。對於腦機接口技術來説,更多的電極數量通常意味着更高的“分辨率”,能記錄或刺激更多的神經元羣體,從而帶來解碼精度或複雜性的提升。這些更高效、更精密的核心零部件設備,也是美國腦機接口相關科技企業的核心競爭力所在。

中國:規模化拓展、嘗試前沿

在馬斯克創立Neuralink之前,國內外就已經有許多與腦機接口相關的科技企業和研究團隊了。和美國相比,中國團隊更多是以更安全的非侵入式路線為主,並且會更加註重將腦機接口技術與健康管理、教育訓練等實際的應用場景相結合。

成立於2015年的BrainCo強腦科技是這一領域的佼佼者之一,創始人韓璧丞是哈佛大學腦科學中心博士。強腦科技曾經面向TO C和TO B市場,推出過頭戴式舒壓系統和智能安睡儀,用來幫助使用者進行正念冥想練習,達到放鬆身心的效果,監測睡眠狀態以改善睡眠質量。

不過BrainCo也曾面臨公眾對其技術倫理的質疑,在2019年的時候,浙江金華一所學校使用了公司的“智能頭環”來監控學生上課時的注意力集中情況,此舉引發了廣泛的隱私侵犯擔憂。儘管腦電波監測作為評估注意力的一種手段具備科學依據,但這個事件也凸顯了腦機接口技術在發展過程中必須解決的重要問題——如何平衡技術創新與保護個人隱私之間的關係。在輿論壓力下,這個項目最終被叫停。利用腦電波來評估注意力集中程度確實有其科學基礎,但如何平衡技術創新與個人隱私保護之間的關係,也是整個腦機接口產業必須直面的一個倫理挑戰。

強腦科技的智能仿生手能檢測佩戴者的神經電和肌肉電信號,識別運動意圖,並將其轉化為實際動作

侵入式和非侵入式的路線總的來説並沒有高下之分。和侵入式的腦機接口相比,非侵入式雖然獲取到的大腦信號質量更差,但勝在能獲取到的樣本數量更多。從目前階段來看,侵入式腦機接口需要做手術,能拿到的患者樣本太少,並且大部分的患者都是有相應疾病的人,從這些患者身上獲取到的數據,並不一定在健康的人身上也適用。而非侵入式腦機接口可以做更廣泛的大樣本實驗,從上百、上千甚至上萬個正常人身上讀取腦電波數據,雖然獲取到的信號質量不高,但如果樣本量夠多,結合當下的深度學習、機器學習等前沿技術,未必就不能“大力出奇跡”,實現有效的應用開發。

但正如浙江金華叫停課堂上的“注意力頭環”一樣,想要獲取大量的腦電波數據推進相關技術的研發,也會面臨和隱私有關的爭議。和許多創業公司一樣,不少和腦機接口相關的企業,都在努力讓這一技術找到具體的應用場景,但“拿着錘子找釘子”並不是一條容易走的路。

從技術原理上説,腦電圖是評估睡眠分期的黃金標準之一,戴在頭上的腦電波頭環可以直接檢測和睡眠相關的活動,捕捉不同睡眠階段特有的腦電模式,從而提供更為精確的睡眠結構分析,其準確率能達到智能手環設備的一倍以上,但又有多少消費者願意為了這更高的準確率,而買一個智能頭環呢?在電商平台上,相關的智能頭環價格基本都在一千以上,並不算便宜。想要讓這些前沿技術商業化落地,或許還需要找到更多能吸引消費者的“實用場景”。

雖然中國科研團隊在過去更多走的是非侵入式腦機接口的技術路線,但在近年來,也有不少機構和團隊在加大對侵入式、半侵入式腦機接口技術路線的研發力度,在國家層面也出台了相應的規範性文件。2024年1月,工信部等七個部門印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》,將腦機接口列為未來產業中的創新產品,要求制定專項政策文件,形成完備的未來產業政策體系。2月份科技部發布《腦機接口研究倫理指引》與《人—非人動物嵌合體研究倫理指引》,為腦機接口研究提供規範性政策文件和法規的指引。隨着相關技術和科研基礎設施的逐漸成熟,中國在侵入式和非侵入式的路線上也取得了不少進展,雖然整體水平與Neuralink、Synchron等美國科技企業相比稍遜一些,但在某些特定應用場景下,也已經能展現出比較良好的效果。

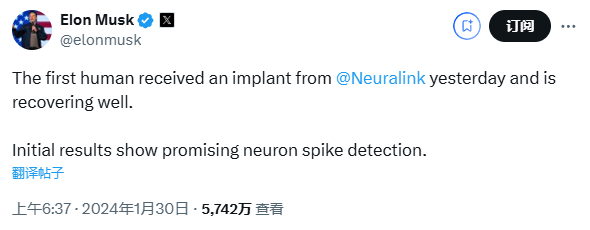

據公開報道,2024年Neuralink完成了兩次人體腦機接口芯片植入手術,首例患者患者諾蘭·阿博(Noland Arbaugh)在接受手術一個月後,可以通過意念控制電腦鼠標,玩在線遊戲、下國際象棋,並在社交平台上發帖互動。但隨後出現了問題,部分電極線脱落,導致有效電極數量減少,導致數據丟失並影響了傳輸效率,Neuralink通過修改算法,提高了對神經信號的敏感度,改善了信息解碼技術,恢復了設備的部分功能。

Neuralink宣佈完成首例腦機接口人體植入手術

第二例患者阿利克斯(Alex)在接受手術後,已經可以使用意念操作CAD軟件,並且玩諸如《反恐精英2》等電子遊戲。Neuralink通過優化手術流程,減少手術期間的大腦運動、減少植入物和大腦表面間的間隙、增加植入深度,避免了上一例部分電極線脱落問題的發生。

而差不多是與Neuralink同一時期,國內也進行了多次腦機接口的臨牀試驗。2023年10月,清華大學與首都醫科大學宣武醫院合作,進行了全球首例無線微創腦機接口臨牀試驗,幫助幫助了一位癱瘓長達14年的患者恢復執行簡單動作的能力。最近的一次是在2024年11月,由清華大學生物醫學工程系教授洪波帶領的團隊與復旦大學附屬華山醫院攜手合作,將一個類似硬幣大小的體內機精確地植入患者顱骨外表面,併成功採集到了來自大腦感覺運動區域的神經信號。這位38歲的患者因為一場車禍導致癱瘓已有四年之久。術後第三天,他便能夠在輔助條件下離開病牀並坐上輪椅;一個月後,這名患者更是能夠通過自己的意念控制手臂,完成諸如拿起杯子喝水這樣簡單的動作。

患者通過腦機接口控制外骨骼喝水

中國團隊採取的無線微創植入腦機接口NEO系統由博瑞康研發,屬於“半侵入式”的技術路線,把電極放置在大腦硬膜外層,不像Neuralink的侵入式腦機接口那樣需要將電極植入腦組織,降低了手術和術後併發症的風險。而無線的設計也減少了對體外設備的依賴,提高了患者的舒適度和日常生活的便利性。

而在侵入式腦機接口的技術路線上,近期也有國內團隊取得了進展。

2024年8月,腦虎科技聯合華山醫院神經外科毛穎、陳亮教授團隊順利完成意念合成運動臨牀試驗,實現了高精度即時運動解碼,幫助一位21歲病灶在大腦運動區附近的癲癇患者實現了用意念“腦控”玩乒乓球、貪吃蛇等遊戲,使用微信、淘寶、小紅書等APP,並且可以用意念控制智能輪椅和智能家居,大幅提高了其日常生活的基本行動能力。

而在同年12月,腦虎科技與華山醫院吳勁松教授團隊及上海科技大學李遠寧教授團隊合作,針對漢語這一複雜語言進行了國內首例高通量植入式柔性腦機接口即時合成漢語言的臨牀試驗,在世界上首次實現了漢語即時編解碼。漢語因其獨特的聲調系統和圖形化表達方式,使得其產生的信息轉換涉及更多的腦區,解碼難度遠高於英語等字母語言。為此,研究團隊專門開發了適合漢語特徵的神經編解碼機制和信息處理手段。結果顯示,在術後七天內,受試者可以實現142個常用漢語音節71%的解碼準確率,單音節解碼時延小於100毫秒,首次同時實現了即時運動解碼和即時漢語解碼。

技術創新背後的多維挑戰

腦機接口融合了心理學、材料科學、神經科學、計算機工程、醫學、機器人等多個學科的知識和技術,得益於近年來不同領域的協同進步,腦機接口技術有了迅速的發展。神經科學的進步,使得科學家們能夠更深入地理解大腦的構造和神經信號的工作機制。新型柔性電極、生物兼容材料以及微納製造技術的出現,讓傳感器的安全性和可靠性得到了顯著提升。同時,深度學習和機器學習技術的迅速發展,也為準確解析複雜的腦電信號提供了強有力的工具。

但總的來看,無論是中國還是美國,目前對腦機接口的研究還是處在一個比較“初級”的階段,雙方都有許多困難和挑戰需要克服,這些既有技術層面的挑戰,也有非技術性的挑戰。

一個主要的技術難題是當前科學界對於大腦工作機制的理解還不夠全面,這限制了我們準確解碼大腦信號的能力。雖然已有實驗展示了患者通過腦機接口設備實現打字、上網或控制機械臂等功能,但這些操作通常依賴於大腦發出的明確“刻意”的指令。而在日常生活中,人類的動作往往是自發而非刻意的,並且常常會同時進行多項任務,這對現有的腦機接口技術提出了更高的要求。如何更自然地捕捉和解釋這種非刻意及多重任務處理時產生的腦部活動,已經成了下一階段腦機接口技術需要攻克的難題。

除此之外,在非技術層面,中美兩國也各自面臨着許多挑戰。

2022年,美國農業部調查了馬斯克的Neuralink公司。為什麼美國農業部要插手腦機接口技術的研究?因為農業部懷疑馬斯克有虐待猴子的嫌疑,幾隻參與實驗的猴子在手術後出現了死亡的情況。對此,馬斯克的回應是,這些猴子本身就是患病的,已經快要死了,所以才被挑選出來進行實驗的,但農業部仍然懷疑是馬斯克的手術導致了猴子的死亡,違反了《動物福利法》。

2023年,美國交通部又調查了馬斯克的Neuralink公司。為什麼交通部要插手腦機接口技術的研究?因為他們交通部懷疑馬斯克運輸的猴子可能是抗生素耐藥病原體。馬斯克挑選用來做實驗的猴子都是患病快要死的,交通部認為馬斯克可能在未採取適當防護措施的情況下運輸有病的猴子,可能存在公共健康風險。

雖然美國FDA對腦機接口技術有着完善的醫療器械審批和監管的通道,也有來自DAPRA、NIH的科研資金支持,使得高門檻的科研項目能獲得長週期、可持續的研發投入,風險資本也更願意承擔風險,但也免不了受到一些技術層面之外的阻力。美國政府的監管權力分散在不同聯邦機構、州政府部門甚至地方機構的手中,缺乏統一的跨部門協調機制,一旦遇到新技術或者跨學科領域,就很容易出現“多頭執法”的現象。一旦多個部門都介入調查或審批,企業就不得不需要在不同的時間點、不同系統中提交相似或重複的文件與報告,拉長了流程週期,也增大了溝通成本。

相比之下,中國則採取了一種從市場需求出發,以規模化拓展推動前沿技術研發的發展路徑。國內的研究團隊通常更側重於場景化落地,開發非侵入式腦機接口產品以積累市場經驗與資金。結合元宇宙、VR/AR及腦健康的創新應用,並利用國內完善的電子產業鏈和巨大的消費級市場,實現快速迭代和降低成本,帶動行業規模整體增長。但這也在一定程度上導致了市場上腦機接口產品“同質化”的問題,許多非侵入式腦機接口產品大多以“電子產品”、“健康管理設備”的身份進入市場,缺乏統一的的技術標準與行業審核門檻,產品良莠不齊,侵入式腦機接口所需的試點臨牀和審批機制仍在摸索當中,行業法規還有待進一步完善。

在腦機接口技術上,中美兩國呈現出不同的發展路徑,但這兩者並不存在孰優孰劣的問題。因為,對於真正想要在腦機接口領域長期突破的國家或企業來説,最終兩者都需要兼顧:既要有核心技術層面的創新來打牢根基,也需要找到合適的市場場景來實現可持續發展。

腦機接口技術正處在一個關鍵的發展節點上,它既承載着改善無數人生活質量的美好願景,同時也面臨着諸多亟待解決的問題。隨着腦機接口技術的不斷演進,其帶來的挑戰也在日益顯現,這些挑戰不僅限於技術層面,還涵蓋了倫理、法律、社會接受度等多個維度。在這個複雜且多維的過程中,保持開放的心態顯得尤為重要。我們需要鼓勵大膽的科技創新,同時也不能忽視倫理道德的重要性。推動科研成果向實際應用轉化固然重要,但傾聽公眾的聲音、重視他們的反饋同樣不可小覷。當所有利益相關方能夠攜手共進時,我們或許將能見證一場由腦機接口引發的深刻變革。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。