張一飛:人類走到了全球戰略文化的“十字路口”

guancha

【文/觀察者網專欄作者 張一飛】

特朗普尚未進入白宮,便向鄰國發起輿論攻勢,向舊文化頻頻致意——號稱以經濟方式“吸收”加拿大併入美國;威脅不排除以武力方式奪取巴拿馬運河與格陵蘭島;要求北約國家把國防開支提升至GDP的5%;要把墨西哥灣改命美國灣。

凡此種種,不一而足,不僅是對美國戰略文化中“威爾遜精神”的全面背叛,甚或要把世界帶回前威斯特伐利亞體系——以土地兼併為特徵的原始殖民時代。

自1648年威斯特伐利亞體系建立以來,歷經維也納體系、“凡爾賽-華盛頓”體系,直到最近的雅爾塔體系,主權國家始終是最重要的國際行為體。在缺少最高仲裁者的無政府環境中,物質力量是國家最後的“保命符”——“求人不如求己”自然而然成為指導每一個國家的座右銘。這便決定了以物質實力分配為主體的國際體系,是一切全球戰略文化的現實基礎,物質利益最大化也無可厚非地成為無數個性化國家目標背後,穿越時空、無論東西的“最大公約數”。

但問題的關鍵在於實現這個目標的過程。現代國際體系起源於歐洲,這便不可避免地給經典的全球戰略文化打上了帶有歐洲地緣條件、社會文化、經濟模式的烙印。在歐洲國家追求物質利益最大化的過程中,支離破碎、資源緊張的民族國家格局催生了對抗性的權力政治觀;廣泛的啓蒙運動和革命實踐大大加強了世俗化的理性社會觀;資本主義精神與新教倫理又激發了社會性的自由經濟觀。

以理性改革為起點,尋求資本增殖空間的大國一次次通過戰爭方式追求世界霸權地位,又一次次在集體制衡或過度擴張中衰落,形成了歐洲獨有的“大國興衰”週期,此起彼伏,不絕於史,是為全球戰略文化的舊範式。

第一次世界大戰結束後,國際力量中心開始從歐洲向其他地區轉移,舊範式也開始在不同程度上面臨某些新文化的挑戰。每個歐洲以外的大國在崛起之初都會自帶新文化的“光環”,20世紀的國際關係史尤為如此。

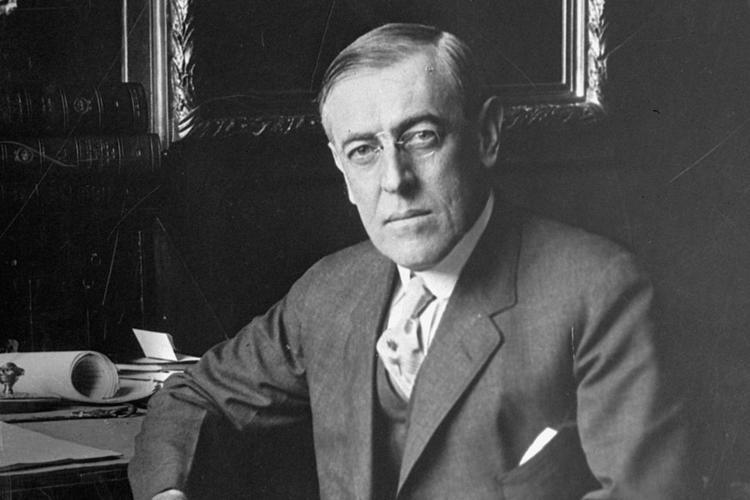

一種新文化來自北美大陸。在巴黎和會上,美國祭出“威爾遜主義”,號稱要消除舊範式中的權力對抗要素。威爾遜總統把“自由”和“人權”作為權力政治的“稀釋劑”,釋放出“自由貿易”“自由航行”“民族自決”“國際聯盟”種種讓老歐洲“耳目一新”但“斷難從命”的秩序主張。

伍德羅·威爾遜資料圖

另一種新文化來自歐洲東部邊陲。蘇聯的成立和壯大為資產階級塑造的國際社會提供了另一種意識形態和發展模式選項,它試圖摒棄舊範式中基於資產階級剝削需求而產生的一系列“虛假”理性。列寧、斯大林和他們的大部分繼任者都對壟斷資產階級內部矛盾的爆發持樂觀態度,並且謀求以蘇聯模式為藍本,推行無產階級世界革命。

但是,經過一個世紀左右的歷史實踐,兩種新文化分別以不同的方式走向死亡。美式新文化事實上死於20世紀20年代,但又以“行屍走肉”的方式延續到2017年。僅僅在威爾遜提出“十四點”倡議之後的數年之中,美國便在華盛頓會議上熱議各國海軍比例,隨即扶持德國制衡英法,又幫助中國製衡日本;第二次世界大戰結束後,美國更是通過控制歐洲、干涉亞太事務和遏制蘇聯持續爭霸。

權力政治的邏輯先對美式自由主義“奪魂攝魄”,隨後又“借屍還魂”,使威爾遜的思想遺產淪為美式霸權的提線木偶。直到2017年特朗普當選總統之後,“美國優先”才徹底撕下美式新文化的虛偽面具。

蘇式新文化在延續70餘年後,死於1991年。在冷戰中與美國對峙近半個世紀後,戈爾巴喬夫集團恰恰陷入了早期蘇聯領導人反對的、帶有特定階級屬性的虛無主義思潮,放棄使用先進的歷史唯物主義思想武裝和發展自身,既沒有在經濟發展上做到實事求是,更沒有在意識形態和政治制度上堅持自我革命。蘇聯以亡黨亡國收場,遑論改變世界。

時任蘇聯共產黨中央委員會總書記兼蘇聯總統戈爾巴喬夫和時任俄羅斯聯邦總統葉利欽

兩種“新文化運動”失敗的原因在於“只變局部、不變整體”,實質上是“只變表面、不變根本”。歐洲舊文化中的權力、理性、資本“鐵三角”是相互關聯的整體,美國最初只反對權力政治中的對抗性要素,“跛腳”的新文化註定要被理性社會和自由經濟呼喚權力政治保駕護航的訴求拉回舊文化;蘇聯只反對資產階級理性和自由放任經濟,其大國沙文主義註定要把權力要素由內而外運用到極致,以致走上干涉他國內政的歧途。

由於都沒有改變權力政治觀,而大國爭霸恰恰是舊文化基於地緣條件形成的最頑固的內容,因此,美國和蘇聯早期的價值理性必然被工具理性戰勝,各自揮舞意識形態大棒爭名奪利亦不足為奇。從這個角度講,美國和蘇聯各自的“文化產品”只是歐洲舊文化在地理上的擴大化,以及與各自國內文化混合之後的“新瓶舊酒”,遠遠沒有實現對舊文化的更新換代。

21世紀,崛起大國的列車開進了“中國站”,人類歷史迎來了新的“戰略機遇期”。相較之下,中國最有可能引領全球戰略文化實現真正意義上的優化升級。

一方面,中國沒有對舊文化犯下極端主義和虛無主義的歷史唯心主義錯誤,而是對其合理成分進行了辯證的批判繼承。這便決定了中國沒有把歷史和未來、理想與現實割裂開來,因此,中國自身不會因片面的、靜止的機械思維而踏入“進鋭者亦退速”的歷史悲劇。

中國全面推進國防和軍隊現代化建設,不斷強化憂患意識和底線思維,但始終秉承積極防禦與不結盟的戰略思想,堅持“人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人”;中國接受自由、民主、平等、法治等人類共同價值,並將其寫入社會主義核心價值觀,但堅持將這些價值的內涵與中國實際國情相結合,時刻警惕西方以所謂“普世價值”的宣傳實施“和平演變”;中國肯定了自由市場在資源配置中的積極作用,但同時以打贏“脱貧攻堅戰”、增加財政在民生方向的支出比重等方式消除貧富差距過大的風險。

2024年9月25日8時44分,中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域,成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈,準確落入預定海域。

另一方面,中國在批判繼承舊文化的基礎上,切實提出了全面、系統的戰略文化新質。

一是以構建人類命運共同體理念回答“人類向何處去”的世界之問、歷史之問、時代之問。“命運共同”是更符合全球化時代特徵的人類身份認知角度。同一個星球、同一個種族、同一個命運,是不以人類主觀意識為轉移的客觀事實。一切對抗和殺戮,一切合作與關懷都將絲毫不爽地作用於“人類”整體。

構建人類命運共同體並不否定主權國家在當下歷史階段的積極作用,恰恰相反,它倡導主權國家在實現各自國內穩定和發展的前提下,把各國人民組織和引領到相互認同的良性軌道。“共同命運”和“各自主權”體現了目標和過程的辯證統一關係。

二是以“三大全球倡議”勾勒出共同安全、互利合作、文明互鑑的世界藍圖。世界主導國家和地區的核心訴求均可以在“三大全球倡議”找到對應的原則共識。比如,全球安全倡議符合歐洲走出集體安全困境的當務之急與實現戰略自主的集體願望;全球發展倡議符合拉丁美洲國家深度融入全球產業鏈、價值鏈,與製造業大國開展務實合作的現實需要;全球文明倡議符合東盟國家“對外獨立、對內多元”的地區中心定位。中國正在不斷拉近自身與世界各國的文化心理距離,也在不斷修正和減少各國之間的認知偏差,以和平性、建設性方式彌合結構性國際分歧。

三是躬行共建“一帶一路”,以一種符合歷史唯物主義的正確方式為向世界注入文化新質實踐不輟。“一帶一路”倡議源自中國,卻屬於世界;它不是一種舊式地緣戰略設計,在無形之中對全球戰略文化產生着積極影響。經過十多年的探索、反饋、更新,共建“一帶一路”已經成為國際社會普遍認可的踐行“人類命運共同體”的現實基礎。政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通的背後是一種迥異於舊文化的、日趨穩定的新型思考和行為模式在茁壯成長。

線性進步史觀符合形而上學的邏輯美感,對西方政客、學者有着難以抗拒的吸引力。一旦合作和發展放緩甚至發生階段性倒退,西方國家便會出現精神危機和迴歸舊文化的衝動。

存在於歷史的事物總是矛盾的對立統一體,儘管對立的兩個方面同時存在於一個事物之中,但它們卻無時無刻不處於排斥鬥爭的運動狀態。這便決定了沒有任何一種進步可以依循某種形式邏輯而自然展開。特朗普的美國所代表的舊文化迴流正在不自覺地充當歷史的工具。

今天,人類再次站到了全球戰略文化的“十字路口”,新舊文化交替既要忍受“螺旋”之苦,也必然走向“上升”之途——矛盾的消極方面從來是積極方面的“嚴師”和“試金石”。人類要走出當下不斷加重的和平、發展、安全、治理困境,便必須“刀刃向內”,痛下決心,從最根本處革新認知工具、改變行為習慣。

在21世紀走過四分之一之際,馬克思的忠告言猶在耳,“真理的彼岸世界消逝以後,歷史的任務就是確立此岸世界的真理”!

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。