程亞文:“所有美國人,全都是背誦着效忠誓詞長大的”

guancha

1月20日,特朗普宣誓就職,並在上任首日便迫不及待開啓自己的新政。

他將自己的就職日稱為“解放日”,宣佈“美國的衰退結束了”,由此進入“黃金時代”。

在時長近30分鐘的就職演説中,特朗普頻頻蹦出一些關鍵詞,這些詞放在美國的歷史和文化語境中有其獨特含義,“我被上帝拯救”“天定命運”“國家雄心”“黃金時代”……

他搬出美國第25任總統麥金萊,來為自己的關税夢、領土擴張夢做裝點;號稱開啓“黃金時代”,實質是重回“鍍金時代”的“新帝國主義美夢”。

在美國建國神話的構建中,“上帝選民”(God’s Chosen People)和“天定命運”(Manifest Destiny)是核心概念,而這些概念都借用自宗教。美國雖然實行政教分離,但宗教時時隱現、無處不在。美國的國家形塑過程中,也基於宗教形成了一套自己的“道統”。

何謂美國的“道統”?上海外國語大學國際關係與公共事務學院教授程亞文在《超凡主權、大一統與美國道統》一文中作了詳細闡述。結合這一場美國總統就職典禮,可以更清晰地看到美國這個國家最深處的底色。

【文/ 程亞文】

一、政教分離,但宗教仍在

美國的道統從其義理和象徵符號來説,主要體現在其宗教中。在美國建國神話中,“上帝選民”(God’s Chosen People)和“天定命運”(Manifest Destiny)是核心概念,它們都與美國在國家形成中對宗教的借用有關。

宗教傳統在美國一直十分深厚,美國學者R·G·哈切森(Richard G. Hutcheson)説,美國直到20世紀中葉還自認為是“一個基督教的民族”,1954年還把“在上帝之下”這句話加進了效忠誓言。美國的道統體現在其政治神學中,保羅·卡恩(Paul W. Kahn)把契約觀念與政治神學對立,認為自由主義理論把契約放在政治共同體的起源處,而政治神學把犧牲放在起點,其實,兩者是相通的,只不過在近世才逐漸產生乖離,也即政治邊界不斷被突破、契約發生了變形。

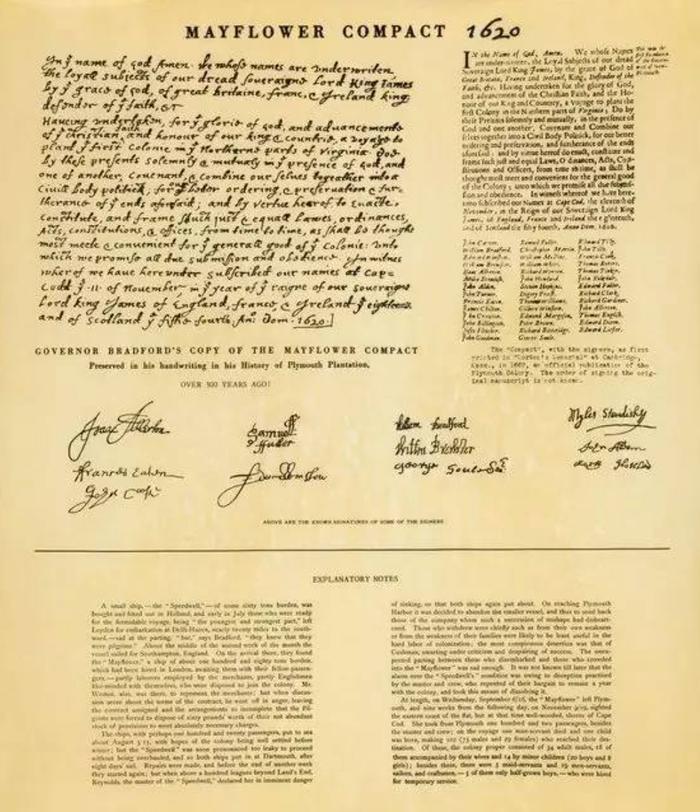

在“美國”產生的時刻,原初的政治契約與政治神學是合體的,這鮮明體現在美國建國之前的幾個著名契約中,其共同之處主要在兩個關鍵之處:一是訂約者皆為新教徒,二是皆在上帝的名義下。以“五月花號”公約(The Mayflower Compact)為例,簽訂此份公約的41名成年男子皆是清教徒。

五月花號公約

公約是以“上帝”的名義共同立約的,“for the Glory of God”作為公約主體內容的起始句,對這份公約來説,所起到的是《春秋公羊傳》的首句“元年春王正月”一樣的效果,創制了契約的正當性和合法性,而在公約中再次出現的“in the presence of God”表述,則是強化了公約的神聖性。

美國後來的國家形成,很大程度上是這種契約的放大,是把移民間的信約帶入了國家契約。也就是説,後來成為“美國人”的“人民”,是在“上帝”面前締約形成的,“人民”因“上帝”的存在而神聖,這一方面是因為美國的獨立建國本身被神話,另一方面又在於,在美國獨立建國的過程中,各種宗教組織與革命力量不是對立而是扶助的關係,“上帝”因此自然而然被代入到了“人民”敍事中。

在美國尚未形成為國家、作為“民族主義原型”(proto-nationlism)的階段,宗教就已是構造公民契約和塑造北美社會的決定性力量,美國曆史文獻充斥着進入美洲探險是遵照神的旨意的説法。比如在最早期的一篇文獻中,馬薩諸塞海灣殖民地的第一任領導人約翰·温思羅普(John Winthrop)1630年在從歐洲到美洲的船上所做的佈道詞中,開篇即認為到美國探險,“這乃是神與人的約定”,是神“立定了我們的使命”。

在《獨立宣言》中,當談到獨立和平等的地位時,宣言起草者們聲稱這源自 “自然法與自然的上帝的律法”( the Laws of Nature and of Nature’s God);在談到人人生而平等的不言而喻的真理時,又認為這“都因着造物主而稟有某些不可讓渡的權利”(they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights)。

宣言起草人之一的托馬斯·傑斐遜(Thomas Jefferson)將新國家創生的根本合法性,錨定在“更高的法律”這一概念之中,而它是以古典的自然法與基督教聖經教義為基礎;在宣言結尾處,則再次申明他們尋求獨立的正當性和信心來自於上蒼,因此要“堅決信賴天意的庇佑”(with a firm reliance on the Protection of Divine Providence)。

雖然宗教是美國建國的關鍵性力量,而且時至今日,大多數美國人仍然信仰宗教,但人們在描述美國時,通常都會認為它是一個政教分離的國家,主要的原因,是在美國最重要的建國文本憲法和第一修正案中均沒有宗教的語言,而且美國憲法第一修正案還有禁止設立國教的條款。這與英國在近代以來的宗教改革中設立了國教相反,從憲法及憲法性文本來看,美國應該比英國更“世俗化”,但實際上,今天的英國人不信教的人已經超過信教者,而在美國,新教福音派的影響無處不在。

政教分離和禁立國教在美國並不就是限制宗教和世俗化,反倒其實是在保護宗教,“目的不是確立擺脱宗教的自由,而是為宗教確立自由”,美國憲法第一修正案在禁立國教的同時,還禁止國會不得立法限制宗教自由,這實際上是以憲法的方式確認了宗教信仰自由。

以看起來反對宗教的方式來保護宗教自由,美國憲法在宗教問題上的立法邏輯,需要追溯到作為美國起源的那些17世紀從英國來到美洲的新教徒定居者,在其母國乃是作為英國國教的“抗議者”(Protestant)而存在,他們來到美洲是為了維護自身的信仰自由,“國教”在美國語境中因此意味着宗教壓迫。

二、“天道”與“超凡主權”

美國憲法第一修正案對國教的禁立,並不意味着宗教在公共生活中不能發揮作用,一方面,美國憲法保護宗教自由,宗教組織可以介入公共事務,另一方面,在各種救贖性宗教之外,美國其實還存在着秩序性宗教,這被羅伯特·貝拉(Robert N. Bellah)稱作為“公民宗教”(Civil Religion),或曰國民宗教,“在美國存在着一種與各種基督教教會並肩相隨而又明顯不同的、精心炮製的且充分建制化了的公民宗教”。

“上帝”是美國政治正當性和合法性的最終源頭,它與美國傳統的基督教特別是新教信仰密切相關,但又並不必然就是指向基督教,艾森豪威爾説過與卡特類似的話:“我們的政府除非是建立在感同身受的宗教信仰的基礎之上的,否則它便是毫無意義的”,但他又説,“而我並不在乎這種宗教是什麼。”

這反映了貝拉所説的美國公民宗教的特徵:乃是一種泛宗教意義上的宗教和自然神論的象徵體系,避免了任何宗派主義主義特徵的暗示,它包括新教、天主教、猶太教以及其他的非基督教的宗教,甚至還包括不可知論者。

貝拉還注意到,美國公開的政令甚至傾向於避免使用“上帝”(God)字眼,代之以“天意”(Providence),這是“通過選擇一種不冒犯任何人的中立的宗教語言避免了確立國教的任何可能”,“支撐新國家構想基礎的聖經意象被完全一般化了,它完全去除了任何專屬於新教的內容,因此天主教徒和猶太教徒都可以很容易地回應這個新國家的概念”,對美國特殊使命的表述:“一個被神揀選的屬於未來的國度”,以及1954年在效忠誓言中加入的“在上帝之下”這句話,都是天主教式的。

美國“天定命運”論是美國立國和擴張的理論基礎之一 維基百科

“公民宗教把許多教派的信仰宗教的美國人轉變為具有一個宗教靈魂的一個民族”。亨廷頓認為,美國公民宗教包括四個主要組成部分:第一,美國的政體建立在宗教基礎上,它以上帝的存在為前提;第二,相信美國人是上帝“挑選的”;第三,宗教言辭和象徵遍佈於美國公共言論和禮儀之中;第四,國家重大典禮和活動本身具有宗教氣氛,並履行宗教功能。

以公民宗教為關鍵載體的美國道統,在義理上規範了美國政治的三個重要方面:一是確立了政治權力的正當性源頭和和正當性對合法性的統攝。世俗意義上的“人民主權”並非美國政治生活中的最高意志,造物主的“超凡主權”作為美國政治體制的上層建築和基礎結構,優先於政治社會的主權和權利主張,這個原則在1785年曾由詹姆斯·麥迪遜(James Madison提出,又以“山巔之城”(City Upon a Hill)、“天定命運”等神聖性語言在美國代代流佈,這決定了“決斷”意志在美國的生成方式和民主意願的限度。

美國在一些非常時刻,會出現“帝王式總統”和“憲法專政”,即總統掌握了幾乎絕對性的權力,這種權力不僅來自於民主選舉的合法性,更來自於總統承載“超凡主權”的正當性。雖然成為總統的事實是人民主權的結果,但在就任時刻,美國總統是對着“人民”和“上帝”同時宣誓,也就是説,總統的職責在某些關鍵時刻其實超越了憲法,不僅延展至人民,而且延展至“上帝”和“天意”,是在奉其旨意而行使職責。

總統就職宣誓實際上重申了最高政治權威的宗教合法性,換句話説是現代版的“君權神授”,在“在美國的政治理論中,主權當然在民,但是,終極主權卻隱晦地並且經常是公開地被歸於上帝”,因此,人民的意志並不是構成是非的最終標準,而是還有更高的標準,在終極主權被歸於“上帝”和“天意”的準則下,人民的意志因其可能是錯的,也需要被時時審判,“總統的職責延伸至這一更高的標準”,“這就是‘我們信靠上帝’這一座右銘的意義,也是對國旗宣誓的誓言中‘在上帝之下’這句話的內涵。”

“超凡主權”的存在,還決定了公民權利的限度以及權利與責任需要達成平衡。美國的道統義理其中之一就是重視自由的價值觀,但什麼是“自由”?貝拉指出,自由與責任關聯,而且自由並非功利主義的,而是來源於神聖意志,“人的真正自由,在於瞭解、聽從和取悦他的創世主,做他所能做的最好的事,並與他周圍的人一起享受他能享受的快樂”,也因於此,自由並不就是可以擺脱社會責任,不等於“一個人有機會做任何自己想做的事”。

相反,自由是在個人與社會的雙重強調中實現的,原子論的個人主義並不是“超凡主權”規範下的個人主義,體現“天意”的個人主義並不能脱離集體和只講個人權利,“加爾文主義的‘個人主義’只有在集體的語境下才有意義”。

二是規範了美國社會的核心價值觀。1944年,岡納·米切爾(Gunnar Myrdal)出版了《美國的抉擇》(An American Dilemma)一書,提出了“美國信念”(American Creed)的概念,認為美國人在人種、民族屬性、宗教、地域和經濟等方面多種多樣,但仍共有一種社會氣質、一種政治信念。

對於這種信念的內涵是什麼,説法很多,不過一般認為包括了自由、平等、個人主義等。在傑斐遜起草的美國重要立國文本之一《獨立宣言》中,就曾宣稱:“我們認為這些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物者賦予他們若干不可剝奪的權利,其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利。”美國憲法“序言”中也聲稱,制定這部憲法的目的,是為了“使吾輩及後世得享自由之幸”(secure the blessings of liberty to ourselves and our posterit)。

對自由、平等、個人主義等為內涵的“美國信念”的強調,可常見於美國政治人物的言論和政策宣示中。這些價值觀源於何處?亨廷頓認為,它們幾乎全部來源於持異議的新教。比如,新教強調個人良知以及個人直接從聖經學習上帝的真理的責任,這就促使美國人篤信個人主義、平等以及宗教信仰自由和言論自由的權利;新教的教堂組織形式是教區教友齊聚一堂,這就促進了人們反對等級制,認為類似的民主形式應運用到政府之中。需要看到的是,這些“信念”得到了美國人民的廣泛同意和支持,在美國社會始終是相當穩定的,如李普塞特所説,“就國家價值觀體系的主要成分而言,連續性大於變化”。

三是規範了美國政治生活中的精神尺度或文化限度。美國的公民宗教可以在它的內容與形式中連接各種救贖性宗教,但它並非完全是一種新的宗教,而是脱胎於美國的立國宗教即基督新教,它也構成了公民宗教的核心內涵,艾森豪威爾所説的“並不在乎這種宗教是什麼”只是指向公民宗教的外在形態,但不是説可以隨意選定它的內涵。

這也決定了在共同塑造美國的公民宗教的各種救贖性宗教,在塑造美國的國家身份或説道統時,實際上是要權重差別的,基督新教是處於絕對優先位置。這一權重如果被打破,將是道統在美國的淪陷和美國國家身份的迷失。

如貝拉所説,公民宗教在美國不僅僅是一些信條,還已建制化。這種建制化也是道統在美國的建構化,它經常體現在美國的一些宗教性儀式上。美國是一個極其重視禮儀、甚至可以説無禮儀就無美國的國度。就以全國性節日為例,一年之中,全體美國人就有11個重要的日子需要特別對待。這些節日,大多與美國建國曆程密切相關,而且被美國曆法所載明,每年美國上至政府下至民眾,都會自發舉行各種儀式,予以紀念。

在平時生活中,各種儀式在美國也數不勝數。比如加入美國國籍,必須由法官主持,舉行莊嚴入籍宣誓儀式;公立學校的年幼學生,每天必須面向國旗宣誓效忠;每當美國公民在國外遭遇不測,民眾則自發組織起來在樹上連起黃絲布以作哀思或祝福;總統就職典禮,也美國政治生活中一項重大的慶典。

公立學校的年幼學生,每天面向國旗宣誓效忠是其政治傳統 網絡

美國社會的禮儀,大多與宗教有關,政治儀式也不例外。為人們所熟知的是,在美國總統的就職典禮上,新總統面對大法官宣誓,總是要手按基督教《聖經》,在感受“上帝”的存在中許下諾言,而在就職演説中,照例一般都要提及“上帝保佑美國”。

美國社會的那些節日,也多有宗教意味,聖帕特里克節是紀念一位偉大的愛爾蘭傳教士的,復活節是紀念耶穌復活,感恩節是感謝上帝賜給北美移民新大陸,聖誕節是為慶賀耶穌誕辰而設。美國人的一生,許多重要活動都同宗教有聯繫,無論出生、結婚還是死亡都要舉行宗教儀式,每星期上教堂做一次禮拜,對大部分美國人來説天經地義。在參加宗教儀式時,都要保持態度嚴肅,衣着整齊,不能交頭接耳;不能吃東西和隨便出入。還有,許多美國人有在家中做禱告的習慣。

美國社會一些帶有宗教意味的政治儀式,甚至“從娃娃抓起”、從學校教育做起。比較有名的就是“效忠誓詞”。美國的公立學校5歲至11歲的學生,每天都要在國旗下宣誓:“謹向美國國旗及它所代表的共和國宣誓效忠,(這個)在上帝之下的國家,與眾生自由及正義不可分割。”

有人説,所有美國人,上至總統下至販夫走卒,全都是背誦着效忠誓詞長大的,這話並不為過,他們被效忠誓詞激勵、浸淫、陶冶,並把它作為終生信條。

各種有宗教感的禮儀在美國社會的日常存在,所起到的是中國傳統私塾教育、鄉規村約、祠堂文廟等制度和實存在形塑道統中的作用。就宗教儀式的有無來説,公民宗教和政治道統在美國和歐洲的呈現形態,已經十分不同。

前者依靠宗教建國,仍保留了很多神聖儀式,有助於公民宗教的形成;後者雖然按照卡爾·施米特(Carl Schmitt)所説,在政治概念上仍不過是以往神聖語言在世俗政治中的轉換,但由於神聖感往往需要有一定的儀式來做支撐,當這些儀式消失後,語言和概念上的神聖感也會慢慢喪失實感。道統體現為義理,也要以儀式來表達,“禮崩樂壞”則意味道統沉淪,而這正是當前歐洲國家的普遍寫照。

三、大一統的美國版

在以公民宗教為重要載體的道統規範下,美國也是有“天命”觀的,也形成了自己的大一統,其形而上部分,就在於世俗性的人民主權,並非來源於通常所説的“天賦人權”和公民之間的權利轉讓,而是具有統攝性的“超凡主權”對“人”的賦權,也就是説,“人民主權”在世俗政治的層面上具有元性質,但在大一統中卻是派生的、第二位的,1776年的《獨立宣言》提出,人權是“大自然的法與大自然的上帝之法所賦予人們的”。

在“山巔之城”、“天定命運”説法下“超凡主權”對人民主權的賦權,為人民主權的產生與使用提供了正當性,從政治法學的角度説,“人”不能在沒有任何法律依據的情況下自我賦權,必須尋找一些外在依據。

在形而下部分,美國憲法及其他重要立國文本,與宗教一起確立了大一統的世俗樣態,雖然它有其欠缺、並不夠合理,但總體來説,美國還是形成了帶有自身特點的大一統形式,這主要體現在主權觀念及其制度落實上。

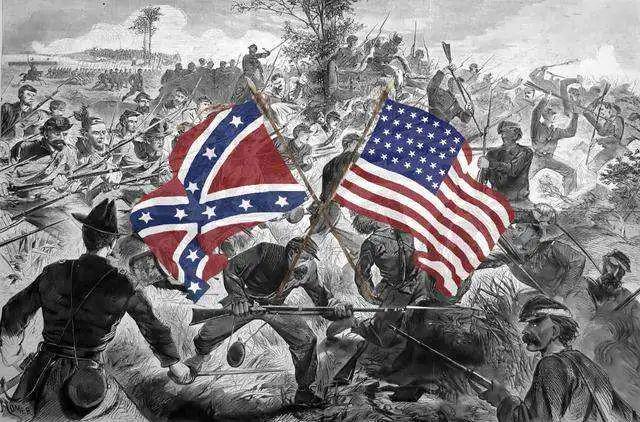

自國家創建以來,主權觀念及相關制度安排在美國發生了雙向演變:一是雙重(聯邦、邦)主權到國家主權的轉變。這主要是在19世紀南北戰爭前夕完成的,兩位當時的政治家又分別代表了主權理論的兩極,曾任過陸軍部長、副總統、參議員的約翰·卡爾霍恩(John Caldwell Calhoun)認為合眾國是各主權州之間的條約關係,而馬薩諸塞州參議員丹尼爾·韋伯斯特(Daniel Webster)則認為合眾國是以個人之間的契約為依據的法律,和各州本身沒有關係。因此在前者眼中,美國憲法其實不過是國際法,但在後者看來,它乃是國內法。

州權和聯邦權的抗爭是美國內戰的主因之一,並且延續至今 網絡

這兩種主張曾在美國國會中引發一場著名的大辯論,即韋伯斯特—海恩大辯論。當時南卡羅來納州聯邦議員羅伯特·海恩(Robert Hine)為反對保護性關税意圖加強南部與西部聯盟,韋伯斯特在與其辯論中,巧妙引誘海恩為州權辯護並支持廢止聯邦法令的原則,乘機詳細闡述了憲法國家主義的觀點。

他指出美國從一開始就是一場整個民族的革命,而非個別殖民地的聯合運動;國家主權存在於整個人民當中,聯邦政府和州政府都在各自的範圍內扮演着人民代理人的角色,如果單獨一個州就可以廢止國家政府的法令,那麼這個聯邦就是“一根繩子串起來的散沙”,一個荒謬之物;州既不可以廢止聯邦法令,也不可以脱離聯邦,廢止聯邦法令的直接後果就是內戰。

韋伯斯特—海恩辯論劃清了州權與聯邦權之間的界限,韋伯斯特在演講中的這句話:“自由和聯邦,從現在到永遠,都是合而為一,不可分離的”(Liberty and Union,now and forever,one and inseparable),成為了經典名句,後來被反覆印在美國教科書中。

第二個是,經歷了議會權力坐大向行政權力擴張,即議會主權向總統主權轉變的過程。在獨立戰爭時期,由於殖民地總督和英王喬治三世成為討伐對象,行政權在美國曾名譽掃地,而立法權備受公眾信賴,因此,設立一位強有力的行政首腦是不可想象的。然而,脱離英國獲得獨立後,最大的危險已不再是行政部門的過分優勢,而是立法機關的侵權傾向。《聯邦黨人文集》清楚表明了這種擔憂,即在共和政體中,對自由的最大危險來源於立法機關的權力不斷擴大。

進入19世紀以後,尤其是南北戰爭的發生,總統的權重不斷增大,在美國政治體系中逐漸處於最為關鍵的位置。行政權力才更直觀體現了“人民主權”,這也是在非常時刻,林肯、羅斯福能夠成為“帝王式總統”的理論正當性所在,即以“人民”名義號令整個國家。關於集權於一人與任期制問題,在1787年制憲會議之際宣傳新憲法最力、併成為美國首任財政部長的亞歷山大·漢密爾頓(Alexander Hamilton)的説法,可能會讓人驚詫,“總統每次當選任期四年;只要合眾國人民認為他可信就可以多次連選連任。”

小羅斯福在其執政期間,成為了國家本身 網絡

對任期和任屆的強調,是當代政治的執念,但實際上,美國一般情況下總統最多可任兩屆,但在歐洲國家,普遍情況是對任屆和任期並沒有限制,比如自2005年以來,默克爾已經連任四屆德國總理、時間長達16年。這些國家的最高行政首腦,也並不是從直接選舉中產生,而是來源於政黨競選,只要某個政黨連續在選舉中獲勝,其黨魁就可能一直擔任最高行政首腦。

從雙重(聯邦、邦)主權到國家主權的轉變以及行政權力的擴張,顯著提升了主權決斷能力,也使得美國在南北戰爭後真正成為了一個國家,否則美國的再次分裂仍是可能的。

直至1860年代,美國“政府的統一”長期都面對着州權主義的嚴重挑戰。在這一威脅經由南北戰爭後的政治重建而化解後,卡爾霍恩當年所擔憂的那個問題,“我們仍然面臨着迫在眉睫的危險,多數選民實施暴政,象最不負責任的政府那樣惡劣地壓迫弱小的少數”,

今天在不斷拓展的民主政治和權利主張作用下,正以另一種面貌在美國上演,那就是一方面發生了“政治過度”,另一方面也出現了“政治不足”,它們一起都在造成美國建國契約的瓦解、國家能力的下降和政治秩序的塌陷。

美國立國之初的政治觀念與相關制度,乃是一種“雙關”設計,即把權力(專制王權)和民主(“多數者的暴政”)都關進籠子裏,不僅防專制,也防飄忽不定的民意左右政治。這種“雙關”設計已隨20世紀以來的民主普及、權利擴張突破了其限度而漸告凋零,“中”即適度原則的喪失,使得當前美國政治中的治統已僭越道統,和道統已被明顯鏽蝕,這與以往道統規範治統、和以治統體現道統的局面已有很大不同。

四、道統護持中的挑戰

歸結起來,道統義理在美國體現在以下方面:

其一,以公民宗教和各種救贖性宗教為表現的統攝性意志,塑造了“山巔之城”、“天定命運”等神聖性政治話語,規範了美國社會的核心價值觀,產生了“美國信念”,形成了“超凡主權”或形而上的大一統。

其二,以憲法及其他建國文本為指導建立起來的政治制度,經過激烈的內部政治博弈,在相當程度上實現了主權的集中,大一統在政治操作層面也得到了落實。

其三,“中”的原則和辦法也表現在了政治思想和實踐中,主要在於兩點,一是公民宗教在以新教為內核的前提下,努力調和折衷了多種救贖性宗教,由此逐漸生成了“合眾為一”的“大熔爐”美國文化體系;二是政治制度中設置了平行運行、權位相當的不同權力主體,它們之間能夠相互制衡。

就後者來説,乃是人們所熟知的“三權分立”原則在政治制度中的應用,它使得任何權力主體的不當政治作為都會受到其他權力主體的牽制,從而使得政治制度具備自我糾纏、重新達成適度即“中”的可能。

權力分立在亨廷頓等人看來,實際上是一種中世紀歐洲的政治安排,是傳統政治和政治現代化推進不足的表現,霍布斯(Thomas Hobbes)曾擔心它會造成不同權力主體者間的相互鬥爭和勢不兩立,但從兩百多年的實踐經歷看,這種亨廷頓等人眼中過時的制度,總體來説還是有效的。

在“三權分立”的主權設置之外,還應看到,美國政治中還有着更為重要的一種隱形的政治安排,即存在着兩種“主權者”——超驗主權者與現實主權者的並存,“超凡主權”是抽象的、非正式制度化的,但可以在美國政治規則中感受到它的存在;現實主權者則是有最高行政權的總統、有立法權的國會和有司法複審權的最高法院。

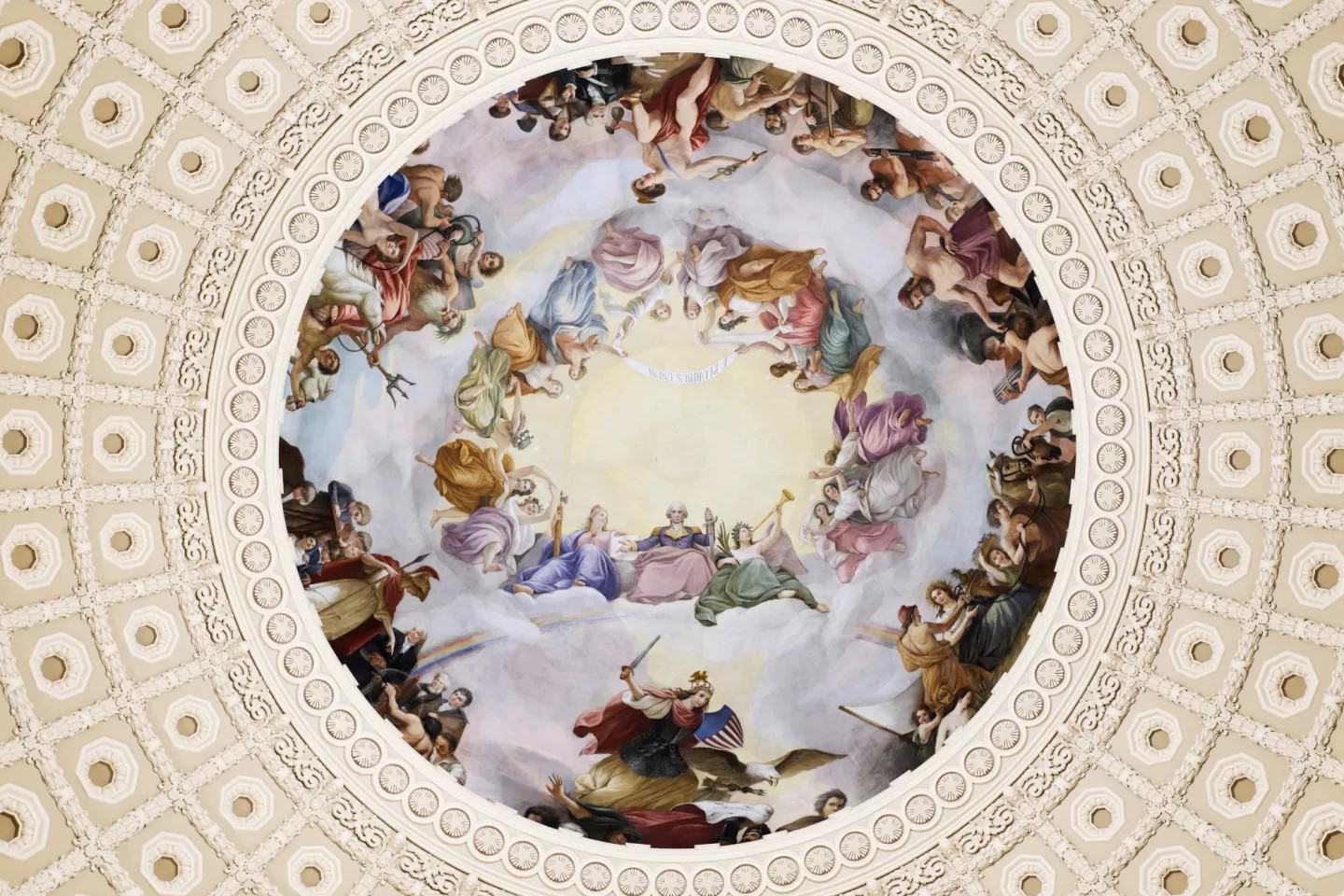

美國國會圓頂大廳頂端的《華盛頓化神圖》 美國國會網站

現實主權者的主權職能來源於超驗主權者或代表了超驗主權者,是政治主權在美國的又一獨特之處,這其實同樣在很大程度上也是傳統歐洲特點的異時異地流傳。霍布斯和盧梭是對的,宗教對國家的指使所帶來的是無窮無盡的衝突,但兩個“頭”合併為一個“頭”,並非就是不要宗教,而是杜絕讓獨立於國家之外的教會干預國家政治,但在國家政治的內部,政治仍然需要藉助宗教來獲得正當性,這也是後來英國建立國教的緣由所在。

在宗教與政治的這種安排中,主權神授的方式發生了顯著變化,以往天主教式的外在教權神授不再被接受,代之以新教式的依據基督教聖經“因信稱義”的自我神授,從而將宗教與政治在同一個主權者身上有機關聯。美國為何沒有像英國一樣以建立國教的方式來給政治賦權?如前所述,主要原因是“國教”在建國之際的美國人眼中是天主教的、壓迫性的,同時,當年來到北美的新教徒,派別上出多種多樣,很難統一為一種救贖性的“國教”,而只種大致歸依到一種秩序性的公民宗教。

就宗教與國家的關係來説,美國承繼了中世紀歐洲的現實政治權力源於神啓的傳統,但在形式上又有不少改變:從宗教與國家的關係來説,不再允許獨立於國家的教會隨意干預政治,而是國家駕馭宗教,天主教的美國化即是表現;救贖性宗教與國家的是政教分離的,但用以建構秩序的公民宗教卻與國家是政教合一的。

美國憲法只是禁立國教,並沒有規定“政教分離”,也沒有否定宗教,相反突出了要保護宗教信仰自由;宗教對政治的監督在美國仍是經常存在的,尤其是在“元年春王正月”即重温或宣示主權的時刻,比如新總統就職時,按慣例要手按基督教聖經對着“上帝”宣誓,這象徵了主權的來源,也是對“超凡主權”者的承諾,這種承諾是新教式的,但一旦承諾做出,就會受到國內主流宗教力量的監督,這也是美國當政者不能疏遠國內主要宗教派別的成因。

此次特朗普宣誓時沒有手按《聖經》引發了不小爭議 美聯社

美國保留了很多源於歐洲的古老特徵,其政治制度就其基本面來説是舊的而非“現代”,“美國是個新社會,但是個舊國家”。一種相對老舊的制度和思想,卻保障了一個世界性強國的崛起,又説明政治的成功與失敗,並非完全依賴於其方式的“舊”還是“新”,還是能否與一定的社會土壤相適合。

與此同時,還要看到,“現代性”是對傳統的揚棄,在做了增量補充的同時,又在相當程度上承繼了以往存量,傳統政治中的很多內在精神或曰“原理”,仍然在今天的政治中發揮作用,只不過所藉助的載體或形式,已經與傳統政治發生了差別。這種“原理”,在中國政治傳統中的一個核心性歸納,乃是道統與治統的關係,實際上,對道統義理、制度和符號的需求,在任何有歷史延續性的社會都會存在。

美國在建國之際即形成有了自身特點的道統,並在建國後又逐漸得到完善並落實於現實的國家治理,這是以往美國成為一個強大國家,以及在制度上具有良好自我修復能力的重要政治成因。

但其問題在於,18世紀晚期以來的美國,在承繼歐洲舊統的同時,還是以民族國家的政治原則建國的,這使得它在自身肌體內,又藴藏了有朝一日瓦解建國道統的基因。現代民族國家總體來説,政治導向是世俗化的、功利主義和權利主義的,它對超驗意志的崇敬已大不如前,由此展開的公民權利擴張和民主普及,在推進一些國家取得更加矚目的政治成就的同時,也導致近些年來一些國家出現“政治過度”和“政治不足”現象即背離適度政治,也就是使治統僭越道統、大一統發生裂解、“中”道精神墮落,國家喪失了對政治決策、制度安排合理與否的穩定度量。

當今美國政治中的一大問題,就在於總統的產生方式發生了變化,使得道德品性差強人意的候選人也可能當選,從而造成治統對道統的僭越。在建國之際及之後一段時間,總統無論從其產生還是履行職能,都處在“超凡主權”的授權和監督下,其主要體現是總統並非直接選舉產生,而是由選舉人推選,這實際上是一種精英選擇,體現的是共和主義和中道精神,反映了對民主的不信任也即對“多數人的暴政”的擔憂,實際上,就是對人類理性的不夠信任。

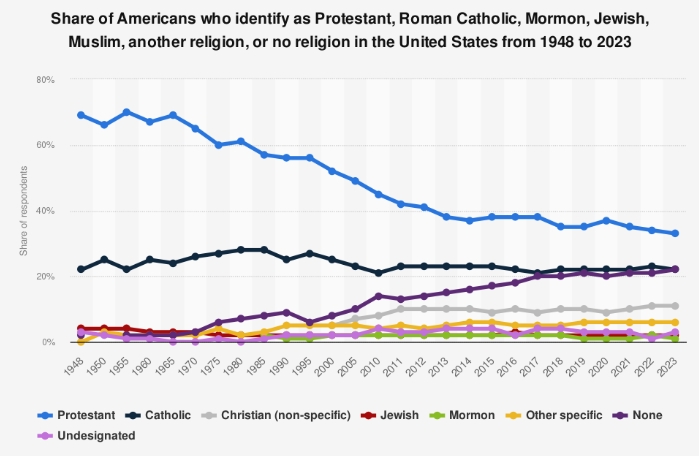

從1948年到2023年,美國無神論者比例顯著上升 Statista

美國開國者們對主權者的德性,因此曾經高度看重,從19世紀進入政黨政治時代,美國開者者們所設計的選舉人團制發生了由各州議會選舉到政治競爭直接選舉的變化後,選舉人團制的宗教意味逐漸淡化,人民主權的世俗意味逐漸強化。這使得總統在美國履職的義理,自建國以來沒有發生變化,即總統履行其職位,是以“超凡主權”的名義來行使人民主權的權力,這是一種正當性安排;但從總統的實際產生過程來説,總統挑選自19世紀以來逐步完成了由人民主權對“超凡主權”的替代,到今天已完全是世俗政治的合性法安排的產物,即民主政治的發展使得挑選總統發生了由精英推舉到民主選舉的變化,這也讓總統的德能越來越難得到保證,一些道德品性和實際能力不佳的人,卻因為善於調動民意而有可能當選。

在“超凡主權”退隱的時候,也是民主戰勝共和、大眾主義戰勝精英主義的時刻,以往通過“天意”觀念所達成的均衡即“中道”精神,也已被民主主義和大眾主義的單線條意志所損壞。權力制衡和共和主義是“中”的體現,它不希望看到政治權力和精英意志壓制了民眾願望,也不願意放任民眾意願完全左右了政治選擇和藐視了精英團體的理性判斷,無論對精英還是民眾,“中道”精神所追求的都是自由與約束的平衡。

人民主權觀念及其實踐在當代美國的勝出,也是自由主義的勝出,這是相當程度上也是拜霍布斯所賜。他主張國家權力來源於政治契約,看到了多個主權者並立和沒有決斷意志所帶來的政治困境,他主張世俗君主以自然法為依歸的絕對權力,這種權力並不是依靠“上帝”的在場提供正當性。在《利維坦》中所描述的主權者,是一種神聖的存在。霍布斯的思考是現代民族國家式的,他不再將君主權力和公民權利與“上帝”掛鈎,其政治哲學又為通向自由主義打開了大門,自由主義政治在當代世界所導致的一種政治結果,乃是“民族國家”反對民族國家,即政治契約的瓦解。

(本文原載於《學術界》2021年第2期,全文有刪節。)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。