徐文海:百色性侵事件,認定是強姦罪還是強制猥褻罪至關重要

guancha

【文/觀察者網專欄作者 徐文海】

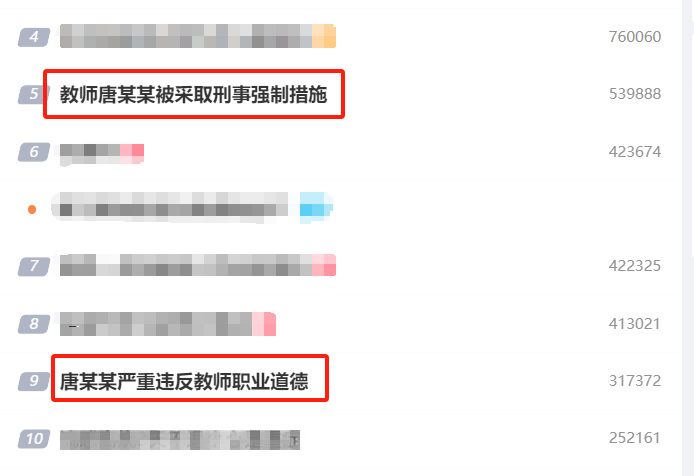

從2月11日起,有關“百色性侵事件”的消息就頻頻登上熱搜,從女生的家屬、好友陸續發聲,到發現“百色性侵事件女生是縣理科狀元”,再到最新的涉事教師唐某某被開除公職、立案偵查,這起事件還在持續受到關注。

百色性侵事件相關詞條頻上熱搜

從現有網絡披露的女學生日記來看,倘若其記載內容均為真實,則有幾點有待進一步偵查取證。其中最主要的一點就是:唐某某的行為,究竟屬於強姦罪,還是強制猥褻罪?

從自殺女學生的日記中,我們發現兩處與本點相關的表達:“三根指頭插入”以及“強制射進嘴裏射到臉上”。這裏就涉及到強姦罪既遂的認定標準與可能的案件中會出現的幾種性侵情形的歸類認定的關係。即:生殖器與生殖器的接觸與進入;生殖器進入非生殖器;非生殖器進入生殖器。“三個指頭插入”以及“強制射進嘴裏”就分別屬於後兩者。

首先從現有立法以及相關司法解釋中尋找界定標準。無論是刑法法條還是相關司法解釋,我們發現大量的“強姦”“姦淫”“發生性關係”這樣的用“互相”來解釋“相互”的車軲轆話。最為明確的條文來自於2023年兩高發布的《關於辦理強姦、猥褻未成年人刑事案件適用法律若干問題的解釋》的第8條第1項:

猥褻兒童,具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百三十七條第三款第四項規定的‘猥褻手段惡劣或者有其他惡劣情節’:(一)以生殖器侵入肛門、口腔或者以生殖器以外的身體部位、物品侵入被害人生殖器、肛門等方式實施猥褻的。

第237條恰恰是強制猥褻、侮辱罪、猥褻兒童罪,舉重以明輕,無論犯罪侵害對象為兒童還是成人,該司法解釋恰恰宣告着:無論是“生殖器進入非生殖器”還是“非生殖器進入生殖器”,均僅構成237條強制猥褻罪,而非236條強姦罪。

而這種理解在司法實務中也得到了貫徹,最為典型的就是原新城控股董事長王振華猥褻女童案,其手段惡劣的性侵行為,直接導致了女童下體輕傷二級,但由於並未發生性器官的接觸,屬於“非生殖器進入生殖器”而未能適用強姦罪條款。

當然,不是説完全沒有生殖器與生殖器的接觸或進入,就一定會被排除出236條強姦罪適用之外,畢竟還存在未遂以及中止的可能性。然而,與既遂直接通過“生殖器的進入”這種客觀可確定的證據證明不同,未遂以及中止更多地通過主觀要件來加以識別。

但這種主觀要件的識別難度,較之客觀要件而言,則存在着更大的難度。僅從本案而言,可能得從犯罪嫌疑人的口中獲得更多的自白,並能從被侵害人的記錄以及其他證據中找到更多的內容才有一定可能性。

而同樣回到司法實務中,大家應該還記得2021年“阿里女員工被侵害”一案,在存在網購避孕套(未使用)的情形下,都沒能認定強姦罪(中止),而僅僅認定為強制猥褻,可見在不出現“生殖器進入”的客觀情形下,認定為強姦罪的難度是較大的。

此外,在這裏還有必要跟大家交流的一點是,對於強姦幼女與強姦成年婦女的認定上,是否仍然採取接觸説與插入説的區別。無論是2013年的《四部門關於依法懲治性侵害未成年人犯罪的意見》還是之後2023年的更新版本,均未明確在條文中做出表達。

作為該意見的前序版本,1984年《兩高一部關於當前辦理強姦案件中具體應用法律的若干問題的解答》則明確在“六、怎樣認定姦淫幼女罪?”的第3點中規定“只要雙方生殖器接觸,即應視為姦淫既遂”。

很多人會誤以為2013年的更新是將幼女與成年婦女的標準拉平,但實際並非如此。我們從2013以及2023年意見更加重視對未成年保護的條文規定就可以看出,不可能因此反而降低強姦幼女的標準,反而這種所謂的刪除是一種因為明確原則存在而避免冗繁的精簡的立法技術。回到司法實務,無論從(2023)鄂10刑終68號還是(2023)粵15刑終22號乃至於前述王振華案件的法官解答中,我們都能看到對“接觸説”一如既往的貫徹。

2023年,3名強姦未成年人罪犯被執行死刑,堅決依法嚴懲性侵未成年人犯罪

第二點則在於,即便只能適用強制猥褻罪,是否能夠對侵害人適用更重的刑罰?換句話説,在定罪上無法實現的價值,也存在通過量刑來實現的可能性。

根據2023年《四部門關於依法懲治性侵害未成年人犯罪的意見》第23條,“在校園、游泳館、兒童遊樂場等公共場所對未成年人實施強姦、猥褻犯罪,只要有其他多人在場,不論在場人員是否實際看到,均可以依照刑法第二百三十六條第三款、第二百三十七條的規定,認定為在公共場所‘當眾’強姦婦女,強制猥褻、侮辱婦女,猥褻兒童”。

而根據被侵害人的記錄,存在着被保安手電筒照射的記載,很大可能可以適用該23條的規定。

此外,再根據25條1項的規定“針對未成年人實施強姦、猥褻犯罪的,應當從重處罰,具有下列情形之一的,更要依法從嚴懲處:(1)對未成年人負有特殊職責的人員、與未成年人有共同家庭生活關係的人員、國家工作人員或者冒充國家工作人員,實施強姦、猥褻犯罪的;”結合該兩條之規定,回到刑法237條,也能在5年以上(條文並未做10年以下這樣的封頂式規定)尋找一個罪責刑相適應的量刑。

此外,根據《教師法》14條以及兩高一部的《關於落實從業禁止制度的意見》的2條:“依照《未成年人保護法》第六十二條的規定,實施性侵害、虐待、拐賣、暴力傷害等違法犯罪的人員,禁止從事密切接觸未成年人的工作。”

依照《教師法》第十四條、《教師資格條例》第十八條規定,受到剝奪政治權利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑罰的,不能取得教師資格;已經取得教師資格的,喪失教師資格,且不能重新取得教師資格。”還將對侵害人進行從業禁止。在類似的山西、甘肅、寧夏、北京等多個報道案例中,都能看到從業禁止的相應處罰。

當然,之所以本次案件能夠較之前各地的類似案件引起更大的民眾輿論關注,除了自媒體的助推之外,更有着民眾對待相應案件刑罰觀變化的原因所在。即便是接觸説都有可能已經落後於民眾對待性侵案件的一般理解了,更遑論插入説。

那麼,相關罪名的認定標準是否存在着進一步優化革新的空間呢?就好比之前刑事責任年齡的調整一樣,我們同樣期待着,無論是立法還是司法都有更多的勇氣和責任。

同樣,我們也期望更多的相關從業人員能夠不斷更新自己的法律以及職業規則理念,切莫仍然用十年乃至上一輩的某些錯誤行為規範來匹配當前的人際關係。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。