新潮觀魚:《生息之地》柏林電影節獲獎,為什麼又是農村片?

guancha

【文/新潮觀魚】

北京時間2月23日,中國導演霍猛憑劇情片《生息之地》在第75屆柏林國際電影節拿下銀熊獎最佳導演,成為首位獲得該獎項的內地導演,也是華語電影時隔六年再次在歐洲三大電影節主競賽單元捧起獎項。

電影時長132分鐘,以喪事開場,以一場婚禮和幾場喪事結束,拍攝歷經春夏秋冬。透過10歲兒童徐闖的視角看鄉土中國,試圖勾勒上世紀末全球化變革中守着一畝三分地的河南周口霸王台村村民,在這片土地上熱鬧生活、適應周遭變化、完成喪葬嫁娶生老病死這樣的人生大事、試圖抓住根的恆定模樣。

在劇本創作階段,《生息之地》就獲得了2022年金雞電影創投大會評委會優勝項目獎和最具潛力導演獎,不算是西方影展“專供”。不過,如今成片在歐洲電影節獲得認可,消息傳回國內,八零後導演站在新時代語境下再次把放大鏡放到三十多年前河南農村的創作路徑,一石激起千層浪。

“熟悉的配方,又拍以前的中國農村?會不會消費苦難?是不是迎合西方口味搞刻板印象?怎麼就不能拍點中國式現代化的故事?”該片還未在國內上映,討論已紛至沓來。

目前電影首個預告已出,一個從村口到靈堂的長鏡頭,勾勒出全片的基本畫風。

遠景拉到1991年河南周口的霸王台村,草長鶯飛,莊稼和人都在平靜地生存,姐姐在村口接過孝服,妹妹提醒其要提前穿好,不然村裏人會嚼舌根。

姐姐進村後聽到嗩吶聲立馬入戲,開始哭喪,臨場發揮訴説對其已逝大娘的不捨,遇到熟人一個不落地打招呼,下一秒繼續哭天搶地,情緒轉換十分自然。

有網友評論,雖然不在河南農村長大,“但這個哭喪片段竟與我童年記憶完美重合”。

根據中國觀眾在柏林觀影后的反饋,該片勝在美學出眾,但故事如何,觀感不一。喜歡的人稱這是“鄉村版的楊德昌《一一》”。也有觀眾評價稱,“這部在美學上確實高出一個檔次,但當你把鏡頭拉遠去拍人物羣像,就讓個體的苦難經驗淪為宏大敍事的陪襯。”

還有中國觀眾發文:“小鎮做題家在他鄉熒屏看故土童年,父母常説:‘如果沒有好好讀書,就回來種地了’,那片地就長在眼前的熒屏裏。而我原本的宿命,不過是白人眼裏的奇觀、飯後消食的娛樂。”

畢竟,很難再有一個國家,在幾十年裏經歷翻天覆地的變化,三代人的兒時記憶天差地別,每個地方的人心中的中國鄉村和對其的變化感知都不一樣。在一個人眼裏是真實再現,到了他人眼中可能就是抹黑醜化疊buff,亦或是遙遠的舊事。

**八零後導演“文化尋根”尋的是他九十年代的童年。**霍猛1984年出生於河南周口太康縣,自小生活在農村,片中的紅事白事都是他對兒時記憶的復刻,人物形象也來自他對周遭親人的觀察,沒有大喜大悲,所有的情感都融在日常生活細節中,他稱“因為是親身經歷,我對這樣的東西充滿深厚的情感”。

至於影片的時間背景為何定在上世紀九十年代****初,霍猛在柏林國際電影節發佈會上給出的解釋是:“我的童年是在鄉村度過的,中國的鄉村幾千年來造就了中國人身上非常動人的品質,比如勤勞、善良,堅韌。從我個人的角度來講,我非常幸運能生長在一個傳統的中國鄉村的尾聲,科技和技術開始進入到村莊,中國開始發生巨大的經濟飛躍……在創作中,電影需要對時間有一個主觀的取捨。我在90年代初,能感覺到很多變化的細節,比如小時候第一次聽到和見到摩托車和拖拉機,我會追在它們後面聞汽油的味道,那是非常驚奇的。”

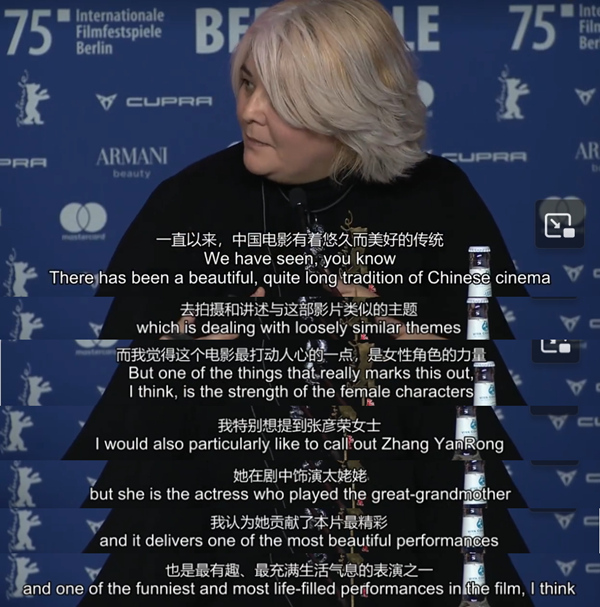

《生息之地》導演霍猛在第75屆柏林國際電影節回答提問 視頻截圖

這種題材如果放在本世紀初來講述,也許中國觀眾會更有親近感,但放在2025年來講述,無論是對中國觀眾,還是對西方觀眾,如果是簡單白描,可能會打動有相同經歷的人,如果沒有視角的創新和對時代變遷的有力刻畫,以及立體的人物塑造,很難帶來新意,也容易陷入陳舊敍事。

按照第75屆柏林國際電影節選片委員會成員Jessica Kiang的表述,《生息之地》能入圍本屆柏林國際電影節主競賽單元的重要原因是:該片在女性角色的塑造上與同類型題材產生了區分,並特別提到了張彥榮飾演的姥姥李王氏“貢獻了本片最精彩、最有趣、最充滿生活氣息的表演之一”。

導演霍猛在發佈會上稱,在他成長過程中,他的姥姥、姨媽、姐姐和很多親人給他的整體印象,讓他創作了電影裏的這些女性。“我特別想分享一個很小的細節,每當過春節的時候,媽媽和我的幾個姨媽聚在一起,我每次都會看到她們從日常生活逃離出來,像少女一樣嘰嘰喳喳地説話,我非常感動。我必須要承認,或者説我想引用一個諺語,以前中國有句話叫‘男主外女主內’,從這句話你可以看出女性對家庭成員的情感慰藉是多麼重要。同時,我覺得現在可以換一句話了,女不單主內也在主外,中國女性是非常偉大的。當然不止中國,全世界都是如此。”

回溯霍猛的創作履歷,他自編自導的電影多取材於他熟悉的河南農村,從孩子視角看鄉村也是他2018年執導的鄉村公路片《過昭關》的落腳點,後者拍的是本世紀的河南農村,拍山間公路時會給風力發電機空鏡,同樣是河南方言對白。

作為霍猛執導的第二個長片,《過昭關》當年製作成本只有40萬元人民幣,啓用了全素人演員班底,鏡頭調度和敍事節奏都很青澀,畫面處理直白,不少地方表演痕跡明顯,但非職業演員也貢獻了質樸動人的片段。片中老爺爺帶着孫子跨越千里看望年輕時在勞改農場結識、如今偏癱的老友,一路上跟孫子講《伍子胥過昭關》的故事,回憶自己年輕時也如同過昭關,幸得農場朋友的幫助。活到77歲的老人看什麼都透徹,路途中幫人幫己,霍猛把爺孫奇遇記拍出了温暖的人情味。雖在人物塑造上有時過於理想化,但老人靜水流深的人生智慧十分打動人,一代人有一代人的過昭關,關關難過關關過。影片基調温暖,霍猛憑藉此片在平遙電影節斬獲獎項。

從《過昭關》到《生息之地》,拍河南農村、用河南方言、啓用大量非職業演員,在大時代中切近景拍小人物,是霍猛熟悉和相對輕鬆的創作方法,至於《生息之地》的內核和女性角色的塑造在國內上映時到底能不能打動觀眾,還有待觀察。

放大到整個中國影視市場,《生息之地》如今面臨的討論似乎是近年來國產片尤其是涵蓋苦難描寫的電影在國際影展獲得認可後必經的輿論。

歐洲電影節的榮譽已不是第五代導演集體出海時的履歷加分項,如今的文化環境也不同於張藝謀、陳凱歌等導演早期作品的國內外創作環境和審美趨勢。第一批從中國走向世界的“學院派”導演受到意大利新現實主義、法國“新浪潮”等電影運動的影響,並受到80年代中期中國文壇興起的“尋根”思潮影響,趕上了歐洲藝術電影復興後三大電影節影響力擴大的浪潮。

1988年2月23日,在第38屆柏林國際電影節上,張藝謀執導的電影《紅高粱》成為首部獲得柏林國際電影節金熊獎的亞洲電影。

中國傳媒大學戲劇影視學院副院長張宗偉在《改革開放以來中國電影的海外傳播》一文中寫道:

文化“尋根”實質上意味着新的時代語境下的文化反省和文化啓蒙,它要求電影去尋找“有意味的形式”表達豐富的歷史積澱和文化內涵。《黃土地》《紅高粱》《霸王別姬》 《活着》等獲獎作品順應了這股潮流,通過對歷史、地理、民俗文化、傳統藝術等元素的深入挖掘,打破了中國電影長期以來較為單一的社會政治視角,通過一批富有特點的“電影意象”把對西方觀眾而言較為陌生的生活經驗展現了出來,拓展了中國電影對外文化傳播的話語空間。

三十多年過去,現實世界發生了巨大變化,中國人對西方電影節的認知趨於理性。中國當代觀眾對傳統鄉村故事的感受也變得複雜,情感迴避和經歷差異決定了不同人對這一類敍事的接受程度,一些人對苦難敍事充滿警惕,但畢竟是幾代人的來時路,如果故事內核有時代意義,不抹黑不消費苦難,仍會引發部分人的共鳴。與此同時,西方觀眾對農耕社會的中國擺脱了好奇和陌生感,反倒是對現代化的中國有點陌生。

放在如今的語境下,繼續拍這類題材有時還會因為相關歷史背景、民俗文化、地域刻畫而成為國內宣發時的“負資產”。在以娛樂文化和大眾文化為主、強調文化自信的中國內地電影消費市場,歐洲電影節獲獎的履歷不再那麼“吃香”,類型被歸為文藝片也會進一步侷限其上映時的受眾。

曾入圍柏林國際電影節主競賽單元的《隱入塵煙》國內票房1.09億,在柏林斬獲影帝影后雙獎項的《地久天長》國內上映時票房僅為4522.8萬元,兩部影片豆瓣評分分別為8.4和8.0,但票房回報遠不如一般的商業電影。

2019年,王景春和詠梅憑《地久天長》分獲柏林最佳男演員、最佳女演員後與導演王小帥慶祝

其實,關注人與土地的關係,也不是華語電影專屬。2022年,西班牙導演卡拉·西蒙·皮坡執導的劇情片《阿爾卡拉斯》獲得柏林國際電影節金熊獎,該片講述了生活在西班牙阿爾卡拉斯傳統鄉村的家庭為捍衞自己的土地而“戰鬥”的故事。

當然,能在國際電影節獲獎,一定程度上的確反映此類影片符合參展電影節的選片調性。就歐洲三大電影節(戛納國際電影節、柏林國際電影節、威尼斯國際電影節)而言,整體選片風格偏重藝術價值、社會議題和創新表達,偏好敍事表現遵從大眾化形式但又有明顯風格的作者電影,形成了與以好萊塢為代表的商業大片的對抗(改編自DC漫畫的好萊塢電影《小丑》獲得過威尼斯電影節金獅獎,不過該片不是傳統意義上的超級英雄電影)。

具體來看,三大電影節各有側重。

柏林電影節傾向於選擇更加多元化和政治參與度更高的電影,與其他兩個電影節相比,電影的類型和風格更加廣泛,注重意識形態,經常涉及有爭議的話題。今年的最佳影片金熊獎頒給了挪威導演達格·約翰·豪格魯德的《性夢愛三部曲:夢》。

華語電影在柏林電影節上收穫頗豐,從1988年到2019年的32屆中,華語電影光在主競賽單元就斬獲了31座獎項,其中金熊獎6座,分別為:張藝謀《紅高粱》(1988)、李安《喜宴》和謝飛《香魂女》(1993年並列)、李安《理智與情感(英語)》(1996)、王全安《圖雅的婚事》(2007)、刁亦男《白日焰火》(2014)。誕生了五位“影帝”“影后”:張曼玉《阮玲玉》(1992)、蕭芳芳《女人,四十》(1995)、廖凡《白日焰火》(2014)、王景春和詠梅《地久天長》(2019)。

1988年,張藝謀執導,陳劍雨、朱偉、莫言編劇,姜文、鞏俐、滕汝駿主演的電影《紅高粱》成為第一部獲金熊獎的亞洲影片,當時柏林國際電影節名為“西柏林國際電影節”。

提一嘴,《喜宴》和《香魂女》並列拿獎的情況很罕見,而且是中國大陸片和中國台灣片同時獲獎。有報道稱,當時李安的投資人徐立功獲獎後十分得意,他甚至講了一個未經證實的傳聞:“《喜宴》與《香魂女》人氣不相上下,都非常旺。有人問張藝謀,如果兩片並列獲獎如何?張藝謀説:‘我相信所有中國人都會很高興!’”這也是柏林被視為歐洲三大電影節中“與政治掛鈎最深”的原因之一。

1993年,謝飛(左)《香魂女》與李安《喜宴》共同獲得第43屆柏林國際電影節金熊獎。

戛納電影節喜歡明星雲集、高調的、由導演主導的作者電影**,偏向在藝術性和商業性之間追求平衡**,每年戛納紅毯的星光也是三個電影節中最盛的。從近五年最佳影片金棕櫚作品就能看出一些端倪:《寄生蟲》《鈦》《悲情三角》《墜落的審判》《阿諾拉》。這些電影在國際發行上通常比另外兩個電影節的獲獎作品更容易受到買家青睞,話題度拉滿,評論多是兩極分化。

華語影片與戛納結緣很早,1962年,中國香港導演李翰祥《楊貴妃》獲得技術大獎,1964年唐澄的水墨動畫《小蝌蚪找媽媽》獲得電影節榮譽獎,到1990年張藝謀《菊豆》獲路易斯-布努埃爾獎,1993年陳凱歌《霸王別姬》斬獲金棕櫚獎,侯孝賢《戲夢人生》獲評審團獎,此後張藝謀《活着》《搖啊搖,搖到外婆橋》、王家衞《春光乍泄》、姜文《鬼子來了》、楊德昌《一一》、賈樟柯《天註定》等影片也斬獲獎項,但金棕櫚只有《霸王別姬》拿過一座。此外,葛優(《活着》)、梁朝偉(《花樣年華》)獲最佳男演員獎,張曼玉(《清潔(法語)》)獲最佳女演員獎。

1993年,陳凱歌《霸王別姬》與簡·坎皮恩《鋼琴課》共同獲得戛納國際電影節金棕櫚獎,也是至今為止華語電影唯一一座金棕櫚獎。

威尼斯電影節則傾向於藝術實驗,推崇更加精緻的美學,宣稱將“藝術性”作為評判標準。

往屆拿下最佳影片金獅獎的華語導演作品有1989年侯孝賢《悲情城市》、1992年張藝謀《秋菊打官司》、1994年蔡明亮《愛情萬歲》、1999年張藝謀《一個都不能少》、2005年李安《斷背山(英語)》、2006年賈樟柯《三峽好人》、2007年李安《色·戒》、2020年趙婷《無依之地(英語)》。此外,夏雨憑藉《陽光燦爛的日子》獲最佳男演員,鞏俐(《秋菊打官司》)、葉德嫺(《桃姐》)獲最佳女演員。

2007年,李安《色·戒》獲威尼斯電影節最高獎時,張藝謀是當年的評審團主席;李安《喜宴》1993年在柏林擒熊時,張藝謀也是評審團成員。據德媒2007年報道,當時有坊間傳聞稱《色·戒》獲獎是張藝謀鼎力相助,意大利報紙更稱“這是中國人給中國人自己發獎”,面對這種説法,李安獲獎後在媒體面前拍着張藝謀的肩,笑稱:還是他多當評委的好。

彼時德國資深影評人丹尼爾·克騰殊特接受德媒採訪時對意媒的揣測不以為然:“我看這是意大利式的嫉妒,意大利電影全軍覆沒。還有其他人嘛,看李安連連得獎,實在有些不順眼。簡單地把張藝謀李安都放在一個亞洲文化圈的抽屜裏説事,是錯誤的。李安的這部電影是人類共通的,它是經典的電影敍事之作,沒有什麼國界之分。”

至於外媒對《生息之地》的評價,從本屆柏林國際電影節首映後的反饋來看,外媒把該片當作一個苦樂交織的“村莊志”來看。

美媒《好萊塢報道者》稱《生息之地》是“上世紀90年代初中國農村生活的詳細編年體小説——中國逐漸發展成為工業強國的過程中,一個農民大家庭勉強度日的故事”。

報道稱,影片像一幅大型山水畫,數百個細節勾勒出了一個充滿衝突、悲傷和偶爾歡慶的世界,讓觀眾沉浸在一個偏遠的中國農業社區。

生活是殘酷的,死亡可能會毫無預兆地到來,一位大娘的葬禮就證明了這一點,她錯過了一次大手術,因為家裏依然按照農曆生活。然而,霍猛對農村衝突的描寫遠非人們期望從這樣一個故事中看到的那種渲染悲慘的貧困意淫片。對於10歲兒童徐闖來説,生活中的小樂趣讓他感到快樂,無論是讀老師給他的書(徐闖是家裏唯一識字的人),還是被小姨寵着……在這裏,生活中的許多艱辛隨着每個季節的到來來了又去,技術的到來毫無預兆地永遠改變了這裏……一些場景揭示了徐闖在多大程度上目睹了一個時代的終結。

柏林國際電影節評委會給《生息之地》的頒獎詞是:

在時代變遷的浪潮面前,這部電影帶我們走進一個跨越幾代人的社區,見證他們的生活與世代相傳的習俗。

電影細膩而深刻地描繪了人們在鄉村生活中的温暖與掙扎、光明與黑暗,以及彼此之間深深的牽絆,讓觀眾始終沉浸其中,無法移開目光。

影片既關注微小的細節,也構築出宏大的詩意畫面,在觀察與敍事之間找到了優雅的平衡。它讓我們與片中人物產生深刻共鳴,感受他們的渴望、希望、悲傷與喜悦,彷彿我們也成為了他們家庭的一員。

從這些專業媒體的評語來看,《生息之地》的故事雖然在中國大眾的眼中是有些“舊”的,但勝在平凡中的雋永,普通人的喜怒哀樂中有着觸動人心的生生不息的力量……這樣的立意能否得到中國本土的“文青”和普通觀眾的認可,還要等到影片國內上映時才能知曉。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。