楊玉龍:敍利亞教派武裝仇殺,或成新一輪暴力衝突的起點

guancha

【文/觀察者網專欄作者 楊玉龍】

當地時間2025年3月10日,敍利亞國防部發言人哈桑·阿卜杜勒·加尼發佈公開聲明,宣佈敍利亞過渡政府軍隊在沿海省份拉塔基亞省、塔爾圖斯省鎮壓阿薩德前政權殘餘勢力的軍事行動結束。

敍利亞人權觀察組織此前表示,3月7日以來,敍利亞沿海地區發生的暴力事件導致973名平民死亡。在此次軍事行動期間,231名政府軍或安全部隊成員死亡,250名前政權支持者武裝成員被殺。3月6日以來的一系列暴力事件總死亡人數超過1450人。

此次動亂事件平息後,敍利亞過渡時期總統艾哈邁德·沙拉(即朱拉尼)宣佈將對動亂平息過程中發生的教派仇殺事件進行調查,組建獨立的調查委員會評估相關事態,追究相關責任,維護西部海岸地區的和平安全穩定。

敍利亞過渡政府武裝前往西部沿海地區

敍利亞沿海省份動亂主要由前政權武裝支持者與以“沙姆解放組織”(HTS)武裝為核心的敍過渡政府軍隊、安全部隊之間的衝突引起,後擴大為針對阿拉維派平民的大規模教派仇殺,引起國際社會高度關注。

在前政權垮台後,敍過渡政府安全部隊一直在沿海省份搜捕前政權武裝分子,導致雙方矛盾急劇上升。近期,敍前政權准將吉亞斯·達拉宣佈成立“解放敍利亞軍事委員會”,前政權共和國衞隊指揮官米克達德·法蒂哈利用其組織的武裝力量“海岸盾牌”,抵抗新政權安全部隊的抓捕行動,這些武裝組織作為反抗新政權的抵抗力量,主要由前政權的強硬派支持者、軍隊、警察等人員組成。

在敍利亞過渡政府軍隊與阿薩德前政權殘餘武裝人員軍事衝突期間,敍沿海地區阿拉維派聚居區發生大規模有組織性的教派仇殺事件,這是敍利亞數十年來不斷累積的教派主義問題總爆發,具有深刻的歷史根源和現實矛盾。

首先,敍利亞教派主義問題在政治、社會、宗教等因素影響下不斷累積,導致遜尼派與阿拉維派之間存在顯著的教派鴻溝、隔閡。

阿拉維派是伊斯蘭教什葉派分支,是敍利亞國內僅次於遜尼派的第二大伊斯蘭教教派。歷史上的阿拉維派又被稱為“努賽裏派”,起源可追溯至一千年前拜占庭帝國統治敍利亞時期。公元10世紀至19世紀早期,阿拉維派處於敍利亞社會的邊緣。

近代以來,阿拉維派逐漸打破了自我封閉的狀態,在現代敍利亞歷史發展進程中,阿拉維派精英階層和軍人集團發揮着關鍵性政治作用。在阿薩德前政權統治時期(1970—2024年),阿拉維派政治家、軍人集團在敍利亞國家政治舞台扮演着重要角色,導致該政權被外界貼上“阿拉維派政府”的教派主義標籤。

長期以來,阿拉維派被部分敍利亞遜尼派伊斯蘭主義派別污名化攻擊,甚至被許多伊斯蘭激進主義、伊斯蘭極端主義分子視為“異端”,加劇了敍利亞社會教派仇恨情緒。

其次,阿拉維派是敍利亞內戰重要受害者,戰爭對阿拉維派社區造成嚴重傷害,但教派主義話語、宣傳將其塑造為阿薩德前政權的身份形象與“支持者”,助長了針對阿拉維派的教派仇恨與極端情緒。

2011年敍利亞內戰爆發後,教派衝突隨之產生,阿拉維派、基督徒等宗教少數派遭到極端反對派的殘酷襲擊。霍姆斯、伊德利卜、大馬士革等城市爆發遜尼派對阿拉維派和基督徒的暴力行為,許多阿拉維派平民被迫逃離故土,教派衝突在敍利亞各地頻頻發生。

敍利亞平民悼念死難者

在那一輪內戰期間,阿拉維派平民由於戰火波及和教派仇殺深受其害,死亡人口和難民比例居高不下。“伊斯蘭國”“基地”組織敍利亞分支等極端組織將阿拉維派視為前政權天然同盟,把其教派信仰特徵認定為“異端”,阿拉維派平民極易受到極端分子的攻擊和傷害。

事實上,阿拉維派既不是阿薩德前政權的天然同盟者、支持者,也不是針對其他教派實施仇殺活動的施動者,而是長期戰亂的重要受害者。在阿拉維派社區內部,既有前政權的支持者,也有大量中立派以及反對派。

在前政權垮台過程中,阿拉維派聚居區並沒有出現有組織抵抗力量,而是和平接受了敍利亞發生的政權更迭事件。

此次發生在敍利亞沿海地區省份的大規模動亂以及教派仇殺事件,充分表明了當前敍利亞政局不穩、安全失序的現實。在數天有組織的教派仇殺事件集中爆發期,數以千計的阿拉維派平民越境逃入黎巴嫩北部,還有數量眾多平民逃亡至俄羅斯駐敍利亞軍事基地尋求安全庇護。這反映了當前敍利亞沿海地區阿拉維派社區內部的恐慌情緒,有組織教派仇殺引發宗教少數派的心理恐懼。

當前敍利亞出現的社會動亂,證明了軍事安全派系重組不力可能會進一步阻礙敍過渡政府的重建。

第一,敍過渡政府缺乏足夠的政權掌控能力,難以約束其名義統轄的若干武裝派系,特別是來自中亞—高加索等地區的外籍民兵武裝。

此次敍沿海省份的教派仇殺,集中發生在阿拉維派聚居區,但艾哈邁德·沙拉領導的過渡政府沒有在事件爆發初期制止教派仇殺的蔓延和擴散,説明敍過渡政府國防部以及軍事安全總局不能有效約束其名義統轄的下屬武裝力量以及安全部隊。

由於“沙姆解放武裝”以及合作的同盟武裝派系眾多,這些武裝派系在短期內難以完成有效整合。敍國防部及軍事安全總局作為最高軍事與安全機構,不能有效通過權力程序約束這些武裝人員,可見該政權的軍事安全派系內部整合流於表面。

大量人員死於仇殺 微博@沙姆雄獅

第二,敍過渡政府內部激進派、極端派與温和派之間分歧可能會擴大,引起軍事安全派系內訌。

從此次教派仇殺事件過程來看,有許多外籍武裝人員參與其中,包括烏孜別克族、車臣族等武裝人員。這説明敍過渡政府對外籍武裝人員缺乏有效管束,這些人員可能會成為加劇敍利亞國內教派衝突、武裝混戰的重要安全風險。

同時,這些外籍武裝人員大多有危險的宗教極端思想背景,有可能會對敍利亞構成宗教極端化的消極影響。如果敍過渡政府不能有效約束其下轄的外籍武裝派系激進人員,敍軍事安全部門內部也可能會發生內訌,激進派、極端派與温和派之間的政治分歧將逐漸擴大。

第三,教派主義問題安全化可能會進一步加劇敍利亞社會撕裂,助長教派暴力衝突,形成暴力仇殺循環。

數十年以來在敍利亞社會存在的教派隔閡、教派矛盾不斷累積,阿拉維派被標籤化為前政權的具象化代理人,使敍利亞社會一部分激進派、極端派形成固化的二元思維,將阿拉維派作為抽象、對立的敵對羣體。教派主義話語、標籤、身份以及仇恨宣傳,導致敍利亞社會的高度對立。

此外,上述提及的“沙姆解放武裝”下轄的部分外籍“聖戰”武裝分子,在敍西北部地區有侵犯人權、處決平民的不良歷史記錄,他們大多具有宗教極端思想背景,對什葉派等少數教派持有敵對心理。如果敍過渡政府不能有效約束其教派仇殺行為,敍國內很可能會出現流血衝突的暴力循環。

第四,阿薩德前政權的武裝殘餘勢力仍試圖頑抗,截至目前,敍境內已出現多個武裝抵抗現政府的派系,如前文述及的“海岸盾牌”“解放敍利亞軍事委員會”等前政權軍隊殘餘力量。此外,部分前政權武裝力量還試圖在代爾祖爾等地區重組,發動針對過渡政府的軍事襲擊。

第五,“伊斯蘭國”等極端勢力很可能利用敍利亞國內出現的安全真空或混亂局面“捲土重來”,其威脅性不容忽視。對敍過渡政府的安全秩序而言,“伊斯蘭國”敍利亞分支以及“基地”組織敍利亞分支具有一定危險性,很可能在敍中東部捲土重來,實施獨狼襲擊或發佈大規模恐襲。

當前,敍利亞正處於政治過渡與國家重建的關鍵階段,這次仇殺事件為其政治、安全重建與治理前景蒙上了一層深深的陰影。

首先,敍利亞全國對話會議及其政治過渡進程沒有體現出外界預期的代表性、包容性的團結合作精神。

2月25日,在敍利亞大馬士革召開的全國對話會議,被外界期待為一次具有包容性、代表性的團結合作與民族和解的政治過渡進程大會。但這次會議的成果僅具有建議性質,既不會直接作用於敍利亞過渡進程,也不能影響到艾哈邁德·沙拉政府的政治決策。

從代表性來看,會議僅接受個人為代表參會,敍利亞各個政黨、社會組織、少數族羣或教派不能以特定羣體代表的身份參加會議。從包容性來看,此次會議缺乏對阿拉維派、德魯茲派等少數羣體的集體權利保障,庫爾德族沒有獲得參會邀請,被排除在全國對話會議進程之外。

其次,敍利亞政治、軍事格局日益顯現出破碎化的分裂現狀,敍過渡政府缺乏國家整合、實施安全重建的能力。在“沙姆解放武裝”上台執政三個月以來,敍利亞政治、軍事格局仍處於四分五裂的局面。

其一,敍過渡政府實際上只能控制大馬士革、霍姆斯、阿勒頗、哈馬以及拉塔基亞等中西部地區。這種領土有限控制處於脆弱的安全環境下,敍過渡政府內部武裝派系眾多,國防部難以有效整合,特別是一些具有宗教極端思想背景的武裝派系,屬於“沙姆解放武裝”的外圍同盟派系,過渡政府難以制約其破壞性行為,這些派系大多與“敍利亞國民軍”等軍閥武裝有關。

其二,敍利亞北部的部分地區仍處於“敍利亞國民軍”控制下,該武裝派別是土耳其的武裝代理人組織。“敍利亞國民軍”雖表面上與敍過渡政府合併,軍事上統一於敍國防部,但事實上仍自行其是,聽命於土耳其或軍閥頭目,是具有相當大獨立性的地方軍閥派系。敍過渡政府難以有效駕馭該傘狀武裝派別。

目前,“敍利亞國民軍”仍與“敍利亞民主力量”對峙在敍北部蒂什林大壩等區域,由於該武裝派別作戰能力有限,所謂的“自由黎明行動”已陷入軍事僵局。

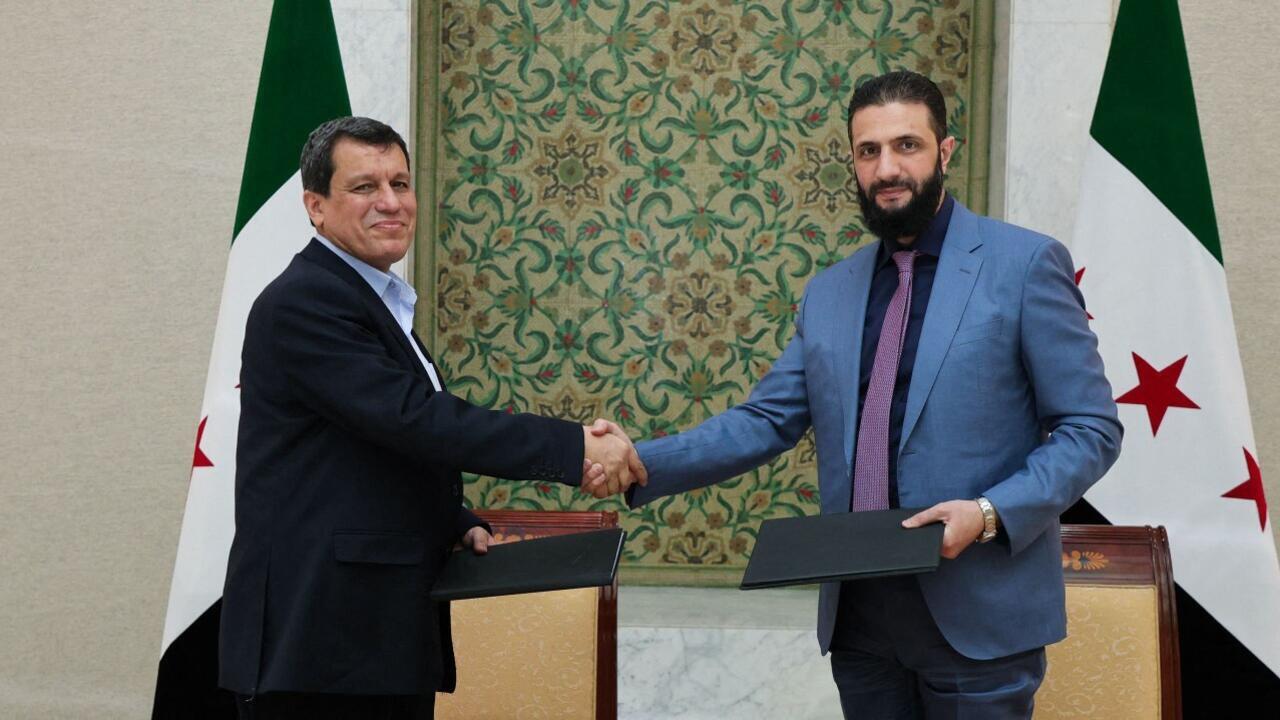

庫爾德人與朱拉尼簽署協議一事似乎超出土耳其預料

其三,敍利亞東部、東北部掌控在“敍利亞民主力量”手中,庫爾德武裝力量在幼發拉底河以東地區維持着事實上的自治地位。3月10日,艾哈邁德·沙拉宣佈與“敍利亞民主力量”總司令馬茲盧姆·阿卜迪達成協議,庫爾德武裝下轄的相關機構將與敍利亞政府逐步實現合併,合併工作將在年底前完成。

目前來看,雙方已達成關於行政和軍事等領域的共識,同意將該國東北部民事和軍事機構整合到敍利亞國家機構框架,包括邊境口岸、機場和油氣田。但是,對這份整合協議應予以辯證看待。

一方面,敍過渡政府與庫爾德武裝對於邊境管控、安全、機場、能源等領域的整合並無根本分歧,這些領域完成國家化將較為順利。另一方面,敍過渡政府與庫爾德武裝之間談判的關鍵分歧是庫爾德武裝的政治和軍事地位問題,雖然該協議規定庫爾德武裝將被納入國家機構,但其整合方式、整合前景依然面臨複雜的不確定性。

如果敍過渡政府要求庫爾德武裝解散其指揮系統與編制結構,化整為零併入敍國防部,這一要求不會得到阿卜迪等庫爾德武裝領導層同意。因此,預計敍庫爾德武裝將保持相對獨立地位,以敍國防部名義統轄作為整體方式,併入敍國家軍隊序列。

此外,對於敍庫爾德武裝控制下的“敍利亞北部和東部自治政府”的前景地位問題,預計敍過渡政府與庫爾德武裝會達成共識,將其納入敍利亞國家行政系統,但給予敍庫爾德民族相對自主的半自治行政地位,維持現有的行政、司法等治理能力。

其四,敍利亞南部地區形勢更為複雜,包括德魯茲民兵武裝在內的若干獨立軍事派別,其中部分派別拒絕聽從敍過渡政府指揮。在以色列軍事幹預政策影響下,敍南部地區可能會成為受以色列間接控制的非軍事區。

聯合國派遣調查人員前往敍利亞

目前,敍南部地區蘇韋達省部分德魯茲派別以及民兵武裝,如“蘇韋達軍事委員會”等派別,可能意在倚重以色列實現地方自治,維持其現有地位,同時可能會支持以色列的非軍事區政策,加強與以色列的秘密合作。

再次,自敍利亞變局以來,域內外大國在敍的地緣博弈進入新階段,形成土耳其、以色列、美國和俄羅斯四方力量之間的複雜互動。敍利亞過渡政府缺乏內政外交的自主性。

新一輪調整變動主要體現在:伊朗喪失影響敍利亞問題的主要政策工具,俄羅斯的政治和軍事影響力被削弱,土耳其、以色列的干預力度以及實際影響力顯著上升,美國採取模糊化政策立場。

一,土耳其和以色列對敍利亞問題的干預力度大幅上升,成為敍地緣博弈的兩大主要力量。土耳其主要採取與敍過渡政府的全面合作政策,強化對新政權的外交、政治、經濟和安全等影響。

以色列則主要依靠軍事威懾手段,在敍南部試圖構建非軍事區,通過軍事高壓政策向敍過渡政府釋放強硬信號,力圖使敍利亞保持四分五裂的政治現狀,削弱新政權的國家能力。

內塔尼亞胡政府認為敍過渡政府對其構成重大安全威脅,延續了去年底以來的軍事防範政策,持續強化在敍南部地區的軍事存在。內塔尼亞胡提出明確戰略,要求對敍利亞南部實施非軍事化,嚴禁敍過渡政府軍事力量部署在敍南部若干省份。這一政策的出台,標誌着以色列對後阿薩德時代的敍利亞政策已基本明晰。

其二,俄羅斯力圖採取務實接觸政策與敍利亞過渡政府建立合作關係。俄方意在保留其在敍利亞的赫梅米姆空軍基地、塔爾圖斯軍港,以維繫自己在東地中海地區的地緣影響力,抗衡土耳其在該地區日益擴大的勢力範圍。

大量敍利亞人躲入俄羅斯空軍基地避難

俄敍雙方具有相互利用的務實合作基礎與需要,俄羅斯在敍利亞的軍事地位前景仍存在不確定性,但短期內敍過渡政府不會貿然採取驅俄、反俄政策,這將為俄羅斯推行對敍務實合作政策提供不小的空間。隨着俄方在敍的地緣影響力逐步恢復穩定,大國博弈態勢將趨於平衡,土耳其將受俄、以、美的多方制衡。

其三,美國特朗普政府對敍利亞採取模糊化政策立場,靜觀事態發展走向。一方面,美國對敍利亞採取部分制裁豁免權限,但沒有取消全面制裁的意圖,觀察敍過渡政府的內政外交走向。另一方面,美國繼續維持在敍東北部地區的軍事基地,維護庫爾德武裝的事實自治地位,美國從敍撤軍問題懸而未定。

總體來看,特朗普政府沒有將敍利亞問題作為其中東外交的優先事項,加沙問題和伊朗核問題是其當前的主要關注點。美國務卿魯比奧對此次敍利亞教派仇殺事件發表公開批評,但美方並未採取實質性舉動。

總之,敍利亞國家重建面臨着多重困局,經濟重建舉步維艱,安全重建挑戰眾多,社會重建面臨教派主義、族際關係等多方面挑戰。

從外部環境來看,多方力量地緣博弈將約束敍過渡政府的內政外交政策選擇,艾哈邁德·沙拉政府在內外交困之下,將被迫採取謹慎、平衡的國家治理手段維持內外平衡。此次沿海地區教派仇殺事件,可能是敍利亞社會暴力循環的開始,但遠非衝突流血事件的終點,敍利亞政治格局破碎化以及安全環境高風險化在短期內難以改變。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。