劉燕婷:敍利亞的問題不是民主或獨裁,而是國家建構從未完成

guancha

【文/劉燕婷】

受俄烏戰爭、以巴衝突夾擊,阿薩德政權在2024年12月閃電垮台,敍利亞也因此在“阿拉伯之春”13年後意外變天。但從當前發展來看,這不是多年動亂的終點,反而是新一輪權力遊戲的起點。

首先是政權垮台後的以色列入侵,這場軍事行動從去年12月持續至今。內塔尼亞胡已在2025年2月23日公開表示,將徹底“去軍事化”敍利亞南部的庫奈特拉(Quneitra)、德拉(Daraa)和蘇維達(Suweyda)三省,並要求臨時政府軍從大馬士革南部撤離;以色列防長卡茨也表示,以軍將“無限期駐紮在敍利亞南部,以保衞我們的社區並挫敗任何威脅”。

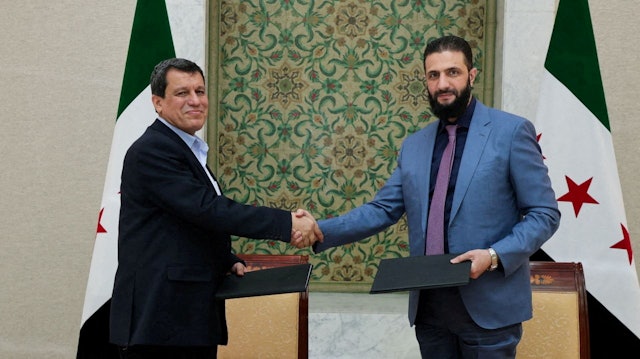

接着是控制敍利亞東北、由美國支持的庫爾德武裝“敍利亞民主力量”(SDF)。內戰爆發後,SDF逐漸成長為敍利亞的“國中之國”,控制了東北的豐沛油氣田、邊境口岸與機場。雖説在美國與歐盟調解下,臨時政府已在3月10日與SDF簽署協議,後者同意在年底前將自身民事、軍事機構併入國家治理框架內,但協議本身並未詳細規範SDF的軍事行動、也未言明如何整並,尤其是敍利亞國防部與SDF的互動究竟如何進行,未來恐怕還要觀察。

再來就是西部沿海的血腥衝突,大體呈現出針對阿拉維派的教派仇殺,以及由阿拉維派構成的親阿薩德武裝與臨時政府軍的駁火。自敍利亞變天起,失勢的阿拉維派便受到各方排擠乃至報復,拉塔基亞和塔爾圖斯的親阿薩德勢力也不願接受整編,大小摩擦不斷積累,終於在3月引爆大規模衝突:親阿薩德武裝以阿拉維派被屠殺為由,發起大規模軍事行動,引來臨時政府軍的強力鎮壓,最終有超過千人喪生,部分阿拉維派民眾為此逃入黎巴嫩。

3月12日,臨時政府終於宣佈“結束沿海安全行動”,總統艾哈邁德·沙拉(即朱拉尼)也在13日簽署“憲法宣言”,確認5年過渡期,騷亂似乎暫時止息,但被撕開的宗派傷口已經鮮血淋漓。

前述三起事件,分別從不同方向揭開“後阿薩德時代”的關鍵問題:敍利亞的“國家建構”遠未完成,因此即便推倒強人,內部傷痕還是持續滲血。這也同時暴露被“民主化”敍事壟斷的“阿拉伯之春”,其實沒有從根本上解決敍利亞的陳年弊病,而是讓問題以不同形式繼續炸裂。

敍利亞臨時總統沙拉和敍利亞民主軍指揮官阿卜迪 握手,達成了將庫爾德人領導的“敍利亞民主力量” (SDF) 與國家機構整合的協議。敍利亞總統府於2025年3月10日發佈此圖。 Reuters

火種從獨立前就已埋下

從歷史發展來看,敍利亞的國家建構失敗,並非內戰爆發導致,甚至正好相反:敍利亞內戰之所以爆發,就是國家建構失敗的直接結果。而這一切還要追溯至敍利亞獨立本身,以及阿薩德父子的功敗垂成。

在1516年到1918年間,敍利亞大體是奧斯曼帝國的一部份,居民以遜尼派阿拉伯穆斯林為主體,並有什葉派穆斯林、阿拉維派、希臘東正教徒、馬龍派基督徒、亞美尼亞人、猶太人、亞述人、庫爾德人等少數族羣在此混居。期間,三大事件影響了敍利亞境內族羣的分佈與互動,併為獨立後的複雜局面埋下火種。

首先是20世紀初的奧斯曼帝國解體動盪。在西方列強策動、民族獨立運動風起雲湧下,懷柔失敗的奧斯曼帝國開始鐵腕鎮壓少數民族武裝,也連帶不放過手無寸鐵的平民百姓,惡名昭彰的亞美尼亞大屠殺、亞述大屠殺就是這一情境的悲劇產物,大量亞美尼亞人、亞述人也為此逃入敍利亞。

而作為屠殺幫兇的庫爾德人,則在奧斯曼解體後與土耳其當局爆發衝突,於是也從土耳其東南逃入敍利亞東北,進而與聚居當地的亞述人等產生摩擦。最終勢弱的亞述人大量出逃,敍利亞東北於是成為庫爾德人的聚居地。

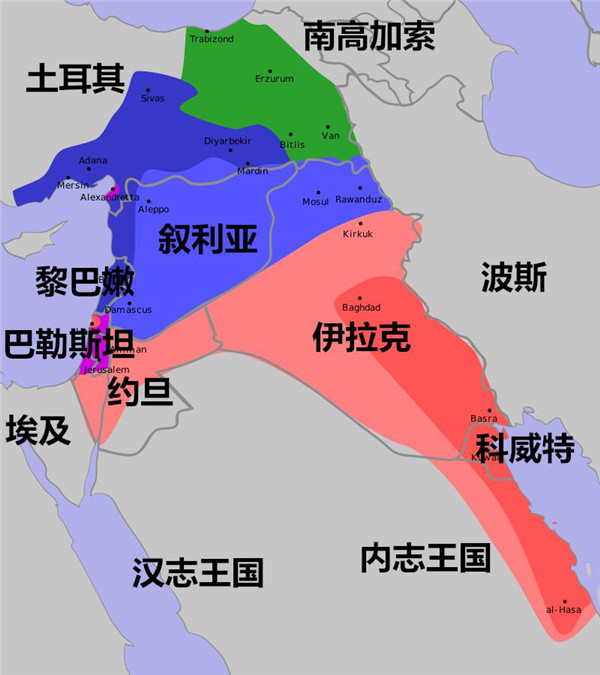

第二是法國外交官弗朗索瓦·喬治-皮科(François Georges-Picot)與英國外交官馬克·賽克斯(Mark Sykes)在1916年秘密達成了《賽克斯-皮科協定》(Sykes-Picot Agreement),商定戰後支解奧斯曼帝國、劃分各自勢力範圍,敍利亞也因此在1920年成為法國控制的國際聯盟託管地。

這段期間,法國採用了殖民者慣用的“分而治之”策略,大幅提升少數族羣的政治地位與待遇,包括庫爾德人、德魯茲人、阿拉維派,來與作為人口多數的遜尼派阿拉伯人抗衡。例如大量庫爾德人之所以會在1920年後湧入敍利亞東北,除了土敍兩國地理相鄰外,也是因為法國的有意招攬,包括承諾授予庫爾德人在敍公民身分。

《賽克斯—皮科協定》示意圖,藍色為法國勢力範圍,紅色為英國勢力範圍,綠色原為帝俄勢力範圍(十月革命爆發後蘇俄放棄了該要求),紫色為特殊的巴勒斯坦區。土耳其凱末爾革命後由於土軍在戰場上的勝利,關於土耳其本土的協定失效。

第三,英國出於干擾法國殖民的政治需求,也在敍利亞大力鼓吹阿拉伯民族主義,支援當地反法武裝,例如1945年5月的黎凡特危機(Levant Crisis),就是英法兩國在敍利亞的直接對壘。當時法軍殘酷鎮壓敍利亞內部的反殖示威,英國首相丘吉爾於是派遣英軍從外約旦進入敍利亞,並下令可在必要時向法軍開火。

最後法軍被團團包圍在大馬士革軍營內,英國也持續進行國際施壓,力不如人的法國雖然譴責英國武裝示威者,卻也只能下令停火、同意結束佔領,並在同年7月撤退到黎巴嫩,敍利亞也在10月加入聯合國,但英軍佔領仍在繼續。接着英法之間又是一陣利益談判與交換,兩國最後在1945年12月達成協議,以法國從黎巴嫩撤軍換取英國從敍利亞撤軍,敍利亞終於在1946年4月完全獨立。

以上三個事件,導致獨立時的敍利亞看似是民族國家,實則是多族羣的集合體,且各族關係相當緊張:德魯茲人、庫爾德人、阿拉維派都是少數,卻在法國統治下受到重用;遜尼派阿拉伯人作為背靠英國的主體族羣,則因此對前者心懷不滿。

簡單來説,敍利亞呈現許多全球南方國家的共有慣性:國家疆域由殖民者劃定、國內族際關係由殖民者一手塑造,各大族羣互有民族主義,卻缺乏國家層級的統一認同。

而這種裂痕經歷多次政權流轉,始終沒能彌合。1946年至1956年間,敍利亞歷經20個內閣、4部憲法,軍人政變逐漸取代文人政權,同時又受以阿戰爭、蘇彝士運河危機影響,浸潤在納賽爾主義、泛阿拉伯主義和反帝國主義思想的時代狂潮中,並一度在1958年與埃及合併為阿拉伯聯合共和國。

這一時期,阿拉伯民族主義是敍利亞的政治主流、掌權的則是遜尼派阿拉伯穆斯林,但可想而知,只將敍利亞定位為“遜尼派阿拉伯人的國家”,必然削弱少數族羣的歸屬感,因此1953年敍利亞南部就爆發了“德魯茲起義”,最後被敍利亞政府軍強力鎮壓。

1963年復興黨人奪權成功後,敍利亞進入一黨專政時代,期間擔任防長、出身阿拉維派的的哈菲茲·阿薩德(Hafez al-Assad,通稱老阿薩德)又在1970年發動政變,並從1971年起擔任總統直到2000年,阿拉維派也因此躍升統治階級,得以控制敍利亞的軍隊、情報、官僚和安全機構,這又導致其他族羣不滿。

資料圖:老阿薩德

同時在1970年代,敍利亞受到泛伊斯蘭主義影響,面臨激進伊斯蘭的政治挑戰,為首的主流勢力就是遜尼派的穆斯林兄弟會,目標是推翻世俗的復興黨政權、瓦解阿薩德的一人專政。各種流血事件最後導致敍利亞政府軍的強力鎮壓,代表事件就是1982年的哈馬大屠殺(Hama Massacre):政府軍圍城27天,哈馬的三分之二被夷為平地,上萬遜尼派平民被殺,倖存者也大多經歷酷刑與性暴力。

這場悲劇雖起於激進伊斯蘭騷亂,卻也受到阿拉維派與遜尼派的漫長仇怨驅動,最後又反向加深了雙方血仇,並且成為遜尼派武裝日後反對阿薩德政權的重要動機。

2000年巴沙爾·阿薩德(又稱小阿薩德)接班後,激進伊斯蘭勢力雖已不構成威脅,卻又輪到庫爾德問題發酵。2004年3月,在卡米甚利(Qamishli)的一場足球賽中,一支當地庫爾德球隊與一支來自代爾祖爾的阿拉伯球隊爆發激烈衝突,雙方球迷也手持武器展開街頭混戰,平亂的安全部隊在混亂中開槍打死6名庫爾德人,足球暴力由此上升為族羣衝突:憤怒的庫爾德人燒燬政府機關、推倒哈菲茲·阿薩德雕像,最後有超過2000人被政府軍逮捕、超過30人被殺,數千名敍利亞庫爾德人為此出逃到伊拉克,事件又稱卡米甚利大屠殺(Qamishli Massacre)。

基本上前述幾場衝突,不論是德魯茲起義、哈馬大屠殺或卡米甚利大屠殺,都展現了敍利亞深可見骨的三重族羣裂痕:德魯茲人與阿拉伯人、阿拉維派與遜尼派、庫爾德人與阿拉伯人。即便在不同主政者的強力壓制下,火種都沒有立即燎原,卻還是在多年後以毀滅性的內戰炸裂。

走過而沒有走出內戰

觀察內戰前的敍利亞社會,在種族組成上,約90%的人口是阿拉伯人,其中包括約50萬巴勒斯坦人與多達130萬的伊拉克難民,庫爾德人約佔9%,其他則是數量較少的亞美尼亞人、切爾克斯人和土庫曼斯坦人;在宗派組成上,根據2005年統計數據,74%的敍利亞人口為遜尼派穆斯林,阿拉維派約佔12%,德魯茲派佔3%,另外還有其他少數教派,基督徒則佔10%。

基本上如果單就種族組成來看,只要阿拉伯人團結,就能形成壓倒性多數,維持政權穩定,而這似乎也是過去阿薩德政權的着力點。觀察父子兩人統治敍利亞的敍事工程,除了隨處可見的個人崇拜,基本就是復興黨的基礎意識形態:呼籲阿拉伯人團結的泛阿拉伯主義,再結合反帝國主義、反猶太復國主義、社會主義。

平心而論,這種敍事工程也算符合敍利亞的族羣組成:用泛阿拉伯主義凝聚敍利亞阿拉伯人,用其他主義團結少數族羣。只是如前所述,在宗派視角上,阿拉維派與遜尼派的仇恨根深蒂固,阿拉維派以少數身分壟斷重要機構與安全部門、哈馬大屠殺的傷痕長年橫亙,都讓雙方的和解進程遲滯不前。

此外,阿薩德政權對少數族羣的高壓統治,也掏空了敍事的團結能量。例如哈菲茲·阿薩德在1973年啓動了“阿拉伯帶”(الحزام العربي)計劃:沿着敍土邊界設立寬10至15公里、長度超過375公里的狹長地帶,強制遷出當地14萬名庫爾德人,改由阿拉伯人前往定居,而該地的庫爾德地名,也被與傳統和歷史無關的阿拉伯名稱強硬取代。雖説“阿拉伯帶”計劃在1976年結束,遭驅逐的庫爾德人卻不被允許返回故土,這當然也為日後衝突埋下火種。

因此可以這麼説,內戰爆發前的敍利亞無疑是中東強國,經濟繁榮、軍容壯盛,男女識字率都超過70%,在中東名列前茅,但也正因如此,國家建構的失敗一直被現代化的表象遮掩。在國家發展的一片榮景下,不滿阿薩德與阿拉維派的各方長期噤聲,他們並非無心反撲,而是在等一個時機,最後也等到了2010年的“阿拉伯之春”,以及2011年的內戰爆發。

從結果來看,內戰不只震碎阿薩德政權壟斷的上層結構,放出壓抑許久的族羣衝突能量,也因為大國競相參與敍利亞的族羣衝突,而讓分裂狀態變得更加複雜:代表阿拉維派的阿薩德政權以伊朗、俄羅斯為靠山;東北的庫爾德武裝成了美國代理人;西南的德魯茲人則與以色列眉來眼去。

基本上,這個結構既貫穿內戰本身,又持續到了今日,導致敍利亞看上去已經走過內戰,實際上卻沒有真正走出內戰。

首先是從雲端跌落谷底的阿拉維派。在伊朗與俄羅斯的共同支持下,代表阿拉維派的阿薩德政權苟延殘喘多年,卻還是毀於兩國的各自分身乏術:伊朗“抵抗軸心”被這輪以巴衝突重創、俄羅斯則深陷烏克蘭戰場。而阿薩德政權的垮台,也意味阿拉維派苦難歲月的到來,遜尼派摩拳擦掌要為哈馬大屠殺復仇,過去受到阿薩德政權壓迫的各方,也都把氣出在阿拉維派身上,兩股脈絡共同交織,導致了針對阿拉維派的宗派仇殺,以及3月以來的“沿海安全行動”。各種場景情節似曾相識,宛如阿拉維派版的“哈馬大屠殺”,只是死傷規模小於當年。

而一連串衝突也暴露了兩個政治現實。第一,敍利亞臨時政府目前所能進行的國家建構也相當有限,沙拉本人或許沒有授意部下屠殺阿拉維派,卻也明顯控制不了基層士兵的各行其是;第二,大國介入的底色並未完全淡去,親阿薩德武裝在過程中還是與黎巴嫩真主黨有所聯繫,伊朗也公開批評敍利亞臨時政府的屠殺,德黑蘭顯然想要恢復在敍利亞的補給線與地理通道,維繫“抵抗軸心”的地緣能量,而阿拉維派就是最好代理人。

時至今日,臨時政府雖然宣佈騷亂結束,親阿薩德武裝卻仍在敍利亞西部活動,沒有解除武裝、更沒有談判整合的跡象。當然,這些武裝看起來沒有顛覆政權的能量,但臨時政府軍似乎也沒有徹底清剿的能力。

3月7日,一支軍事車隊前往拉塔基亞,參加在阿勒頗與前總統阿薩德有關的武裝分子戰鬥。 Reuters

再來是與美國關係密切的庫爾德武裝SDF。基本上內戰爆發以來,東北的庫爾德人武裝割據,就是美國介入的直接結果,土耳其也因此有了“切斷庫爾德人聯繫”這個入侵敍北的現實藉口。而美國的考量其實與伊朗類似:要培養自己的代理勢力,尤其是在準備撤出中東、轉向印太的戰略背景下;而庫爾德人苦阿薩德政權已久,如今能爭取形同獨立的自治地位,當然也樂於接受美國的橄欖枝。

這種離心傾向一直延續到了敍利亞變天。2024年12月阿薩德政權垮台後,SDF雖在美國調解下與親土耳其武裝達成停火協議,也未公開反抗臨時政府軍,其基層士兵卻還是不斷與雙方爆發小規模衝突,SDF更明顯不願成為“敍利亞人”,所以並未參加最初整合反對派武裝的協議談判。現在之所以願與臨時政府簽署協議,當然還是出於美國的強烈要求,只是協議本身只有方向沒有細節,最終到底能讓庫爾德武裝與中央整合到什麼程度,恐怕就像臨時政府對阿拉維派的安全保障,都是結果説話的未知數。

唯一可以確定的,是庫爾德武裝經歷多年內戰淬鍊,提升的不只有戰鬥能力、還有自治傾向,如果臨時政府沒有祭出更強力施壓,光憑一紙協議、美國協調,就要庫爾德人解除武裝、重返阿薩德時代狀態,恐怕不太容易。

接着是立場曖昧的敍利亞南部德魯茲人。從地理分佈來看,德魯茲人與庫爾德人處境類似,都是散居中東四國的跨界民族,最多聚居在敍利亞,接着依序是黎巴嫩、以色列、約旦。因此早在內戰爆發時,敍利亞德魯茲人就選擇接受“以色列德魯茲兄弟”的軍援,提高自己與遜尼派武裝的對峙底氣,部分德魯茲高層甚至一度受以色列庇護。而以方的考量也是相當明顯:只要幫助相對親以的德魯茲人建國或實質自治,就能在敍以之間形成緩衝帶,有助以色列維護國家安全。

當然,從後續發展來看,內戰並沒有讓以色列實現目標,但阿薩德的垮台顯然又讓以色列看到希望,所以趁亂直接發動了入侵,既要對敍利亞南部三省“去軍事化”,也嘗試再與德魯茲人創建關係。而德魯茲人的公開立場當然是譴責以色列佔領,實際互動卻又不是如此:德魯茲人收下了以軍送來的人道援助,且還同意100位德魯茲高層在以色列安排下參訪戈蘭高地。接下來,以色列還將開放敍利亞德魯茲人的工作許可,後者同樣沒有拒絕。

顯然,德魯茲人正在成為以色列的名目與扶持對象:如果成功讓敍以邊境的德魯茲人自治,以色列就多了一道安全屏障;而如果德魯茲人與敍利亞臨時政府軍爆發衝突,以色列就更有藉口駐軍敍利亞南部,因為要“保護我們的德魯茲兄弟”,事實上這已逐漸成為以色列現在的宣傳風向。

整體來説,不論是阿拉維派、庫爾德人或德魯茲人,面對臨時政府的統合支配,都展現了一定程度的抗拒:出身阿拉維派的親阿薩德武裝拒不妥協,並且尋求伊朗支援;庫爾德人雖然同意簽署協議,卻還想維持自治空間;德魯茲人雖然沒有嚴厲拒絕臨時政府,卻也同樣沒有抗拒以色列。

2024年12月17日,以色列總理內塔尼亞胡赴敍利亞緩衝區內的內戰略要地黑門山視察及聽取軍事簡報。 FB@Government Press Office

而這種支配與抗拒的拉扯,顯然不是政體的改換可以解決。因為政治實體與國家社會要能建立秩序,關鍵還是被治理者要對所屬羣體產生認同,進而服從治理者的支配。當然凝聚認同的方式軟硬皆有,但核心原則還是完善治理;正如外界要拆解一個國家的內部團結,方法同樣五花八門,但萬變不離其宗還是利誘拉攏,歷史上的帝國解體、改朝換代,案例已經多不勝數。

無論如何,一旦脱離“有歸屬才能支配”的前提,不論國家是專制或民主,都可能因為小小的內部裂痕,而逐漸走向內部秩序的部落化,敍利亞內戰是典型案例,歐美近來的極右崛起、文化戰爭當然也是一個剖面:執政的進步派精英既無法挽救經濟的失落危機,也沒能彌合圍繞身分政治的內部分歧,導致越來越多選民流向了“極右派強人”。

其實即便是阿薩德已經跨台的當前敍利亞,也依舊深陷治理失能、統合未成的泥淖,總統沙拉簽署憲法宣言當天,以色列甚至還空襲了大馬士革。這種內有割據、外有強敵的狀態,不論政體最終走向專制或民主,凝聚認同都是相當艱鉅的挑戰。

當然,把“阿拉伯之春”視作“民主化”,原本就是種粗暴的失真簡化,因為即便忽略歐美的域外介入,光是推動“阿拉伯之春”的本土勢力,就不只有渴望自由民主的一般民眾,更有希望攫取權力的其他參與者,例如敍利亞的非阿拉維派武裝與庫爾德人、埃及的穆斯林兄弟會與反穆巴拉克派系、利比亞的卡扎菲敵對部落。換句話説,“阿拉伯之春”的本質還是改朝換代,而無關傲慢傳教視野下的啓蒙與進化。

回顧敍利亞的分裂本身,其病根早在獨立前就已種下,再加上內戰後的大國介入,短期內似乎也難尋解方。此前不少聲音認為,推倒阿薩德這個獨裁政權,敍利亞未來就能走向民主、迎來自由的喜悦與繁榮,其實從當前局勢來看,這恐怕還是過度樂觀的想象。

畢竟從獨立以來,敍利亞的深刻命題就不是民主或獨裁,而是各方對於這塊彼此共生的家園,始終缺乏了共同的國家願景,也沒有統一的身分想象。