秦皓昂| 國際刑事法院請回答:內塔尼亞胡抓得不?

guancha

【文/觀察者網專欄作家 秦皓昂】

國際刑事法院對菲律賓前總統杜特爾特發佈逮捕令一事,引發世界關注。

3月11日,杜特爾特從香港返回菲律賓,入境後被捕,隨後被帶往位於海牙的國際刑事法院,並於3月14日出庭接受審訊。 據稱,審判可能持續數年時間,如果被定罪,杜特爾特最高將面臨無期徒刑。緊接着,3月16日,菲律賓國家警察局公開表示,已經做好了根據國際刑事法院要求逮捕杜特爾特其它盟友的準備。

儘管菲律賓早已在2018年退出國際刑事法院的《羅馬規約》,此後也沒有重新加入,但國際刑事法院仍“順利”地執行了此次逮捕令,這一系列操作,很難不令人聯想其背後的政治性。

此次“逮捕令”事件,讓人想到此前俄羅斯總統普京也曾被國際刑事法院發佈逮捕令。但普京並未在意,2024年還出訪了國際刑事法院的成員國蒙古。隨後,國際刑事法院表示蒙古國有義務逮捕普京,烏克蘭外交部也於2024年8月30日敦促蒙古國逮捕普京。蒙古國作為《羅馬規約》締約國,理論上需履行第59條規定的逮捕義務。然而,結果卻是蒙古國拒絕執行國際刑事法院的逮捕令。

2024年9月2日,俄羅斯總統普京(左)訪問蒙古美聯社

兩次“逮捕令”,看似相同的事,卻有不同的結果。是什麼因素導致國際刑事法院在性質類似的事件中遭遇了完全不同的情況?在看似唬人的名稱下,國際刑事法院在國際事務中究竟扮演着什麼角色?

國際刑事法院是什麼?

國際刑事法院(International Criminal Court,ICC)成立於1998年7月,其法律基礎是《羅馬規約》。該規約由約120個聯合國成員國簽署,賦予國際刑事法院對犯有種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪的個人進行起訴的管轄權。目前,共有123個國家承認國際刑事法院的管轄權。

國際刑事法院於2002年7月正式開始運作,初始創立時有60個國家批准《羅馬規約》。其總部設在荷蘭海牙,但該法院不屬於聯合國結構,也與聯合國國際法院無關。法院由18名當選法官組成,其機關總共有800多名僱員,來自100個國家。官方語言有六種:英語、法語、阿拉伯語、漢語、俄語和西班牙語,其中英語和法語是工作語言。

除了審判部門,國際刑事法院還設有上訴部門、預審部門和檢察官辦公室。國際刑事法院檢察官負責領導調查和跟進刑事案件,並在法庭上提出起訴。預審室負責審查起訴書和關於被刑事起訴人員的豁免聲明。審判部門為法官提供支持,並協助管理案件,而審判室則負責審理檢察院提交的案件,並就被告人的罪責作出決定。

國際刑事法院路透社

根據《羅馬規約》的規定,“犯罪嫌疑人”無論職位高低,也無論其是否是國家元首、政府成員和其他政要,均可被起訴。對於被法院所認定的罪名,不存在追訴時效。

根據《羅馬規約》第13條,國際刑事法院可以在以下情況下行使管轄權:

1.《羅馬規約》締約國將情況提交國際刑事法院審理;

2.聯合國安全理事會將案件提交給國際刑事法院審理;

3.國際刑事法院檢察官主動提請案件審理。

預審室只有在以下三種情況下才會發出逮捕令:

1.有必要逮捕“犯罪嫌疑人”強制令其出庭受審;

2.被告人阻礙調查;

3.被告人繼續犯罪。

逮捕令中包括人員姓名、具體罪行以及對相關事實的簡要説明。逮捕令在法院決定撤銷之前一直有效。國際刑事法院不能進行缺席審判,也就是説,它需要先逮捕被告才能開始進行審判程序。在國際刑事法院請求協助後,簽署《羅馬規約》的國家必須逮捕並把被告帶到當地法庭。

如果涉事國家拒絕,國際刑事法院會將相關問題提交給締約國大會或聯合國安理會。另外,國際刑事法院也可以向未簽署《羅馬規約》的國家提出逮捕請求。

國際刑事法院的審判程序按照其規約和程序規則進行。在案件提交審理之前,會進行初步調查程序,包括收集證據、詢問證人、專家和受害者等,以及確定是否有足夠的理由提出起訴。如果檢察官根據初步調查認為證據充分,他將對特定個人或人員提出起訴。

國際刑事法院的庭審由初審庭或上訴庭進行,具體取決於程序階段。庭審包括檢察官、辯護方和受害者代表的發言、證人詢問、證據提交和雙方辯論。庭審結束後,法院作出判決,可能包括無罪釋放、認定有罪和判處刑罰,以及可能對民事和道德索賠的決定。判決可以上訴至國際刑事法院上訴庭,上訴庭審理法律和事實問題的上訴。

在最終判決後,如果認定有罪,則執行刑罰,由國際刑事法院成員國執行。該法院可以判處被告有期徒刑或在特別嚴重的犯罪情況下判處被告無期徒刑,被告可以被送往由國際刑事法院成員國確定的地方服刑。懲罰措施還包括罰款、財產沒收、各種矯正措施等。此外,國際刑事法院有權作出決定,要求被告賠償受害者,包括由犯罪引起的物質和精神損害。懲罰措施還包括取消其擔任的職務。

可以看出,儘管國際刑事法院建立了完整的司法程序和強制措施框架,但其實際效力高度依賴成員國的司法合作。由於缺乏獨立的執法力量,法院的逮捕令和判決執行完全依託於締約國的協助。其司法行動常受制於國際政治格局,尤其當案件涉及大國或具有複雜地緣政治背景時,執行阻力顯著增加。

即便法院依據《羅馬規約》啓動程序,大國仍可通過外交脅迫、經濟制裁甚至法律對抗(如美國援引《反國際刑事法院管轄法案》)架空其管轄權。這種權力的作用使得國際刑事法院的“普遍性”原則在實踐中往往成為空中樓閣,發展中國家經常指責該法院是在進行“司法殖民”。

不加入《羅馬規約》的國家大多認為國際刑事法院存在干涉國家司法主權的嫌疑。許多國家批評國際刑事法院日益政治化的現象,不承認國際刑事法院或不遵守其判決,認為這些判決是“出於政治動機做出的”。

國際刑事法院的合法性危機與政治抉擇

特朗普再次擔任美國總統後,曾做出一項備受關注的決定,即於2025年2月6日對國際刑事法院檢察官卡里姆·汗實施制裁,並且簽署針對國際刑事法院本身的金融制裁令,理由是國際刑事法院“實施了非法且無理的行動”。

國際刑事法院檢察官卡里姆·汗聯合國

美國官方解釋稱,這些措施源於國際刑事法院“毫無合法依據地宣稱其管轄權,並啓動了針對美國及其部分盟友(包括以色列)人員的初步調查,還進一步濫用權力,發佈了針對以色列總理內塔尼亞胡和前國防部長加蘭特的無理逮捕令”。文件還指出,該法院對美國和以色列沒有管轄權,因為這兩個國家“並非《羅馬規約》的締約方”“它們從未承認國際刑事法院的管轄權”,並且“兩國均為繁榮的民主國家,其軍隊嚴格遵守戰爭法規”。

除對法院官員及其家屬實施金融制裁和簽證限制外,文件還警告稱美國將繼續對國際刑事法院的“違規行為”採取重大限制措施。“違規行為”指的是,國際刑事法院侵犯了美國主權及“破壞了美國政府及其盟友(包括以色列)在國家安全和外交政策方面至關重要的工作”的行為。

值得注意的是,國際刑事法院對俄羅斯總統普京發佈逮捕令時,指控其犯有“將烏克蘭被佔領土上的平民(兒童)非法驅逐到俄羅斯聯邦的戰爭罪”,但美國在國際刑事法院發佈對普京的逮捕令時,卻閉口不提“侵犯國家主權”的問題。

要解釋這一現象其實很簡單:特朗普對國際刑事法院實施制裁,並非因為其決策帶有偏見、政治化且在法律上站不住腳,而是因為這次制裁涉及了美國及其盟友以色列。如果不是這種情況,美國很可能仍然會繼續將國際刑事法院視為迫害某些國家(如俄羅斯)的絕佳工具。

但不可忽視的是,特朗普在某種程度上與俄羅斯的立場產生了共鳴(俄羅斯既未批准也未承認該法院的管轄權,並且對卡里姆·汗提起過刑事訴訟),美國和俄羅斯都將國家主權置於國際機構的決定之上。

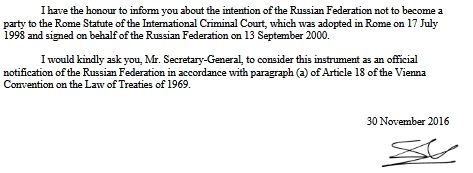

2016年,俄方表示無意成為《國際刑事法院羅馬規約》的締約方聯合國

與那些名義上“公平公正”、實際上卻受到西方嚴密控制的機構相同,過去30年來,國際刑事法院的活動一直被廣泛批評和質疑,批評者多以前南聯盟(現塞爾維亞)內戰問題為例,認為國際刑事法院的作為傲慢無禮且有失公理。

在前南斯拉夫內戰問題的訴訟中,國際刑事法院認定60%的塞爾維亞人有罪,其檢察官卡拉·德爾龐特在一次採訪中承認,“審判現代世界中的戰爭罪犯”完全是政治行為。還有前南斯拉夫總統米洛舍維奇在該法庭的牢房中“意外死亡”的事件。國際刑事法院在5年多的時間裏、經過23次庭審,未能證明他所被指控的罪行,但仍然將他關押在監獄中,未給予適當的醫療照顧。

顯然,對國際刑事法院的批評聲音並非無的放矢。該法院長期以來一直被視為一個合法性存疑且有失公平的機構,世界上最有影響力的國家要麼未批准《羅馬規約》,要麼完全拒絕成為該條約的締約方。如果一個主權國家不承認國際刑事法院的管轄權,那麼國際刑事法院的權力便不能凌駕於該國的意志之上,沒有人能強迫一個主權國家履行其未簽署條約的義務。這是國際法的基本原則:條約僅對締約方具有約束力。

國際法明確規定,國家元首、政府首腦和外交部長等高級官員在其他國家享有司法豁免權。然而,當《羅馬規約》被創建時,其中規定,“與個人職務地位相關的豁免權不應妨礙法院行使其對該人的管轄權”。也就是説,當《羅馬規約》締約方達成“共識”時,一國高級官員的豁免權就可以被取消,這毫無疑問是公然踐踏他國主權的行徑。

國際刑事法院的傲慢由此可見一斑,它非法地將國際管轄權置於國家管轄權之上。這自然會在那些身為《羅馬規約》締約方的國家之間播下衝突的種子,這些國家要麼拒絕執行國際刑事法院的逮捕令,要麼冒着戰爭的風險去強行逮捕他國領導人。

問題來了:國際刑事法院如此公然地踐踏國際法,將自己的“權威”凌駕於國際法之上,那麼它究竟是在為誰的利益服務?答案不言而喻。

在美西方的阻撓下,從2009年起,國際刑事法院拖延處理巴勒斯坦和其他國家關於以色列軍隊根據《羅馬規約》犯下的罪行的申訴。直到15年後,當以色列在加沙地帶的種族滅絕性質的行動再也無法遮掩時,國際刑事法院才被迫開啓案件的調查。

2023年10月18日,人們在荷蘭海牙國際刑事法院總部抗議支持加沙路透社

然而,國際刑事法院一直試圖將巴勒斯坦問題的調查敷衍了事,為案件付出的資源也少得可憐。相比之下,國際刑事法院於2023年3月17日簽發了對俄羅斯總統普京的逮捕令,宣稱要追究普京在俄烏衝突中犯下的“戰爭罪”“危害人類罪”等罪名。

此時離俄烏衝突爆發僅一年有餘,國際刑事法院在這個問題上,展現了與巴勒斯坦問題截然不同的“高效率”,為了給普京定罪,其背後的付出肯定頗多。當美西方需要借司法外衣打壓對手時,國際刑事法院便如提線木偶般高效運行,而面對美西方及其盟友,國際刑事法院卻“低調處理”。雙標做法撕碎了其“司法公正”的偽裝,暴露其為特定國家、特定集團服務的本質。

現在輪到國際刑事法院經受考驗了:美國的制裁不僅切斷了國際刑事法院獲取銀行服務和支付系統的渠道,還可能導致其活動停擺,因為國際刑事法院的信息技術系統由美國微軟公司管理和維護。特朗普的決定剝奪了國際刑事法院最大的依仗:美西方的政治“保護傘”。國際刑事法院以及其檢察官卡里姆·汗究竟能不能“秉公處事”,這是接下來的一大看點。

如果國際刑事法院在壓力之下撤銷對內塔尼亞胡的逮捕令而不撤銷對普京的逮捕令,就將徹底淪為笑柄。

霸權操弄下的司法偽善

近年來,國際刑事法院在國際事務中的影響力逐漸衰弱。在霸權主義的壓力下,它逐漸淪為某些國家打壓不同政見的工具,尤其是小國常常成為受害者。普京和杜特爾特在“逮捕令”下的不同結果表明,任何“權威組織”的合法性,歸根結底仍需依賴權力和實力的支撐。國際刑事法院所謂的“司法公正”,不過是某些國家用來排斥異己、干涉小國內政的藉口。

國際刑事法院“選擇性司法”的問題愈發突出。例如,自2004年起,國際刑事法院對哥倫比亞內戰中的反人類罪展開調查,但長期聚焦於反政府武裝(如“哥倫比亞革命武裝力量”FARC)的“罪行”,而對政府軍與右翼準軍事組織的行為卻視而不見。2016年哥倫比亞和平協議簽署後,國際刑事法院仍以“國內司法程序不足”為由試圖保留對案件的管轄權,其調查的主要對象仍是前游擊隊領袖,而對哥倫比亞軍方高層的調查卻因“證據不足”而多次擱置。

此外,2017年,國際刑事法院啓動對阿富汗戰爭期間美軍及中情局涉嫌酷刑、非法拘禁等戰爭罪的初步調查。儘管有明確證據顯示美軍存在系統性虐囚行為,但國際刑事法院的調查卻遲遲沒有進展。2020年,美國特朗普政府通過制裁國際刑事法院官員、限制簽證等手段施壓,最終導致國際刑事法院檢察官在2021年宣佈“因國際合作不足”暫停調查。

在面對美西方的政治壓力時,國際刑事法院選擇拖延、擱置調查,而同期對非西方國家(如非洲國家內戰)的類似調查指控卻在迅速推進。自成立以來,國際刑事法院提起訴訟的案件有約80%位於非洲,其中多數屬於中非、剛果(金)、蘇丹等國。這些案件多由聯合國安理會或締約國移交,且調查效率較高。

例如,2005年聯合國安理會將蘇丹內戰問題移交國際刑事法院,2009年國際刑事法院便對蘇丹時任總統巴希爾發出逮捕令。馬裏並非《羅馬規約》締約國,但2012年聯合國安理會通過決議將其局勢移交國際刑事法院調查,國際刑事法院於2013年啓動對馬裏內戰期間戰爭罪、暴力罪的調查,並於2017年起訴一名武裝組織領袖。

蘇丹前總統巴希爾遭國際刑事法院通緝至今路透社

相比之下,2014年,國際刑事法院在輿論壓力下被迫啓動對英國軍隊在伊拉克涉嫌酷刑和虐囚行為的初步審查。調查耗時近6年,蒐集了大量能夠佐證英軍行為的證據,但國際刑事法院卻因“證據不足”,2020年宣佈決定不展開全面調查。英國作為《羅馬規約》締約國,卻未受到任何追責,這與國際刑事法院在非洲國家相關案件中的強硬做派形成了鮮明的對比。

弱勢國家往往是國際刑事法院“司法實踐”的對象,而西方國家或親西方國家則能通過政治、經濟手段構築拒絕調查的壁壘,國際刑事法院在這些事件中表現出明顯的欺軟怕硬和雙重標準。

國際刑事法院的常規預算主要來源於《羅馬規約》締約國的分攤會費,其中歐美國家佔比極高。截至2025年,國際刑事法院共有125個成員國,但主要資金貢獻國仍為歐洲國家及美國的盟友國(如日本、加拿大等)。

國際刑事法院特別調查組約60%的運作資金直接來自美國和歐盟國家,財政上的高度依賴使其工作方向與西方的戰略利益緊密相連。對菲律賓前總統杜特爾特的調查,就被質疑是受到美國對菲律賓政治施壓的影響。

除強制分攤的會費外,國際刑事法院還接受自願捐款,而此類“捐款”通常由西方國家政府或與西方關係密切的國際組織提供。儘管美國並非《羅馬規約》締約國,但它仍能通過間接渠道(如資助非政府組織或成員國)影響國際刑事法院的資金流向。支持國際刑事法院運作的非政府組織(如“國際刑事法院聯盟”,CICC)有許多總部設在歐美國家,資金來源直接依賴西方政府和西方的基金會。“國際刑事法院聯盟”總部同樣位於荷蘭海牙,其活動資金大多來自歐美國家的捐贈。

值得警惕的是,國際刑事法院的運作模式正在塑造危險的先例。本次杜特爾特事件,本質上是國際刑事法院通過追溯性管轄,干涉他國司法主權的行為,實質上構成了對他國主權的系統性侵蝕。這種模式若被效仿,將導致所謂的“國際司法權”凌駕於國家主權之上,使國際司法徹底淪為強權干涉的工具。(注:菲律賓於2018年3月13日已退出《羅馬規約》,2021年9月菲律賓政府宣佈拒絕與國際刑事法院調查合作,並禁止其調查人員入境;理論上,國際刑事法院無權對杜特爾特發出逮捕令。)

可以説,國際刑事法院所表現出的特質,與它自己所宣稱的“公平公正”“人權至上”完全背道而馳。它接受美西方資助,根據國際權力格局選擇性地進行“司法審判”,專挑“軟柿子”和“不聽話者”下手。本質上,國際刑事法院仍然是一個霸權主義的附屬品。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。