揚之:今天的國際局勢,和一戰前有多少相似之處?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 揚之】

若將一戰前的世界與冷戰後直至今日的局勢(包括俄烏戰爭)做直接比較,猛一看似乎沒有太多的可比性。但如果我們抽絲剝繭地深挖下去,就會發現兩者之間似乎存在着某些明顯和隱形的相似軌跡。

譬如,在國際秩序方面,19世紀末20世紀初,世界經歷着舊帝國的式微和新興列強的崛起。國際格局猶如一片冰層相撞的海域,充滿着危險與不確定。而在冷戰結束後和“9·11”事件以來的國際局勢中,世界同樣面臨着巨大的不透明和不穩定:新興力量在崛起,傳統工業大國正在走下坡路。

再譬如,當年的奧匈帝國不是一個海上大國,它的“名望”與“實力”其實並不匹配。用匈牙利歷史學家奧斯卡·亞西(Oscar Jaszi)的話來説,這個帝國“從經濟角度來看,在1913年就已戰敗了”。因此,1914年前奧匈帝國的最大恐懼是擔心自己會成為第二個奧斯曼帝國,會淪為歐洲的另一個“病夫”。這種“焦慮”,冷戰末期以及結束之後的蘇聯感同身受。這恐怕也是普京説“蘇聯解體是本世紀最大地緣政治災難”的心理根源。就好比一個昔日的強人開始變得衰弱時,他對外界的認知會變得“敏感”和“焦慮”,處於低潮的大國差不多亦如此。

還有,一戰的爆發從某種意義上説也是“直接政治溝通失敗”的結果。1914年夏,直接對話實際上被相互猜忌和偏執假設所取代。一百多年後的今天,各國之間的政治溝通似乎強於當年,然而,傲慢與偏見,加上政治正確,當然還有各自的利益,使得衝突各方的溝通很難進行。在俄烏戰爭爆發後的三年中,西方几乎中斷了與莫斯科所有官方渠道的交流。

“真相是戰爭的第一個犧牲品!”——不管這句話是出自古希臘“悲劇之父”埃斯庫羅斯(Äschylus),還是一戰時期美國共和黨參議員約翰遜(Hiram Johnson),其意義在於對“戰時難有真相可言”的陳述或控訴。從這個意義上説,這句格言不僅適用於當時,同樣也能在當下找到許多對應的例子。

普林西普行刺奧匈皇儲

一戰的“導火索”是奧匈皇儲斐迪南在薩拉熱窩遇刺,但該事件發生的深層原因其實是被史界稱為“不可救贖的民族主義”:普林西普(Gavrilo Princip)當年行刺,是為了建立一個“大塞爾維亞國”,也是為波斯尼亞境內的塞族爭取權益;俄烏戰爭的爆發——不管是藉口還是事實——,多少也與少數族羣在一個國家所受的待遇有關。

凡此種種,似乎都在驗證着馬克·吐温當年説過的那句話:“歷史不會重複,但會經常押韻”(“History doesn’t repeat itself, but it often rhymes.”)

本文嘗試從以下幾個大的方面來探索歷史與現實存在哪些平行線和交匯點,以及我們應該從中得出哪些經驗教訓。

主觀感受與戰略誤判

爆發戰爭的誘因很多,也很複雜。但一個國家的政治精英對外界以及主要對手的感受和認知,在很大程度上會直接影響到本國的戰略取向和具體措施。

1897年,海明威根據在維也納的所見所聞,寫下一篇題為《奧地利的動盪日子》的長篇報道,旨在向美國公眾介紹歐洲大陸當時所處的亂局。

的確,當時的奧匈帝國風雨飄搖,危機四伏。在這個多民族國家中,各個族羣都在為爭取自己的權利而鬥爭,“仇恨”充滿了社會的各個階層:在內有各族羣之間以及對共同敵人猶太人的仇恨;對外則是對法俄加盟的“協約國”以及塞爾維亞王國背叛式靠近莫斯科的仇恨。用皇帝弗朗茨·約瑟夫(Franz Josef I)自己的話説,“在我的帝國中,危機永遠不會消失。”

1879年德奧建立同盟關係後,維也納和柏林一直是親密的“兄弟加戰友”。只不過,雖然雙方強調所謂的“尼伯龍根忠誠”(Nibelungentreue),即一種根植於日耳曼傳統文化的無條件的感性式效忠,但兩者的主次關係卻發生了微妙的變化:代表霍亨佐倫一脈的德意志帝國在1871年政治統一後已成為中歐的主導力量,而哈布斯堡一脈的奧匈帝國雖然曾在德語區域獨佔鰲頭,但此時由於內外交困而不得不嚴重依賴柏林,並最終導致失去軍事和外交上的行動自主權。

在這樣的背景下,當時奧匈帝國的政治精英中普遍存在着一種“被包圍、被羞辱”的主觀感受。蘇聯末期和冷戰結束後,莫斯科應該也能切身體會到當年維也納的境遇。

關於蘇聯解體,普京有過兩次著名的概括:2004年,他稱其為“一場巨大的全國性悲劇”;2005年,他在向全國發表演講中,認為那是“20世紀最大的地緣政治災難”。前者的重點是反思蘇聯內政的缺失,後者則是指向國際局勢和他國勢力的影響。

一個帝國在解體後,還有一段“後續體感”存在。就如同“幻肢痛感”(phantom limb)一樣,人在失去四肢後會產生幻覺,似乎依然能感受到四肢還附在軀幹上時的疼痛。

蘇聯解體後,很多蘇聯人都有過這種體驗。德國弗萊堡大學歷史學家雷昂哈德(Jörn Leonhard)認為,普京是在後帝國時期巧妙利用“幻肢痛感”來做文章的人。

冷戰結束後,認為“歷史已經終結”的其實不光是福山(Francis Yoshihiro Fukuyama)和西方的政治文化精英,也包括葉利欽、烏克蘭獨立後首任總統克拉夫丘克、白俄羅斯的舒什科維奇、哈薩克斯坦的納扎爾巴耶夫等一干“獨聯體”政要。

《霹靂紅星》:蘇聯即將解體時拍的阿富汗戰爭片中的一幕

但是,蘇聯解體後,從開始對歐美的信任、靠近和效仿,到被北約和歐盟東擴至家門口,再到最後被美國總統奧巴馬公開貶為“區域性大國”,俄羅斯在與西方打交道中,可謂經歷了希望、失望、屈辱、絕望和憤怒等種種心路歷程,也才有普京後來的對烏“背水一戰”。

而普京當年經歷的,今天的澤連斯基正在步其後塵,而且後果或許更慘。特朗普讓加拿大等盟國體會到的,何嘗又不是大同小異的“拋棄”和“背叛”呢?

當然,“主觀”感受未必是客觀事實,感覺受到威脅不等同於真的受到了威脅,但多少能反映當事人和當事國所經歷的心理落差。

有了各自的主觀感受,各方於是就有可能作出各種戰略誤判:

當年奧匈帝國之所以放棄外交斡旋,對塞爾維亞迅速宣戰,除了背後有德皇“空白支票”在撐腰和對俄羅斯快速堅定反應估計不足之外,也因為它堅信拿塞爾維亞這個“弱者”開刀更有勝算,更能以較小的代價重振國威。結果卻是整個帝國的覆滅。

普京“特別軍事行動”的背後,是否也有為蘇聯解體雪恥或民族主義的動機?這不是説普京的計劃是出於單純的感性衝動,但起碼不能排除種種屈辱的“主觀感受”在其決策中所起的心理作用。當然,俄烏衝突一打三年,也有莫斯科開始時嚴重低估和誤判歐美抱團援烏之決心的緣故。

關鍵是,不好的體驗容易導致失去信任,而失去信任則導致猜忌和誤判,結果就是災難性的決策。

戰爭宣傳與戰爭藉口

在作今昔對比時,如果覺得“不同”大於“相同”,那一點都不奇怪,因為人類社會在不斷發展,生活方式、政治理念、科技手段、軍事裝備等都日新月異,與過去難以同日而語。

以媒體效應為例:與當下相比,上世紀初沒有任何國家擁有足夠的宣傳手段。譬如,英國政府在一戰爆發時不得不與諾斯克利夫勳爵(Lord Northcliffe)的報業帝國密切合作,以制定戰時輿論政策。其他地方的情況也類似,德國實際上直到1916年才具備有效的宣傳基礎。

儘管如此,當年的決策者們在可能的條件下仍努力影響公眾輿論,歐洲的“政治公眾輿論”因此逐漸成型。

在如何進行戰爭宣傳方面,歐洲大國的做法各顯神通:柏林早在1900年就通過民族主義媒體發表報刊文章,以及成立各類協會來推廣其造艦計劃,當時的“艦隊協會”(Flottenverein)擁有110萬會員。巴黎則試圖通過煽動對德國發動“突然襲擊”(attaque brusquée)的恐懼來贏得廣大民眾對1913年大規模提升軍備的支持。在英國,政府批准成立的海軍聯盟和國民服役聯盟聚集了30萬之眾。

在這類方式的運作之下,1913年的歐洲社會實際上已被“軍事化”。武裝力量在德國、法國和奧匈帝國等地享有很高的聲望,被視為國家的化身;軍隊領導層的評估也因此變得舉足輕重,對政治的影響日益增長。

歐洲各大城市的戰爭紀念碑,如柏林的勝利柱、倫敦特拉法加廣場上的納爾遜柱、巴黎的凱旋門或聖彼得堡的亞歷山大柱,似乎不斷在做“廣告”,提醒着每一位路人記住他們國家的戰爭歷史和“戰神”人物。在歐洲國家的神話與象徵中,戰爭和軍事本來就扮演着重要角色,這為國家提供了採取戰爭手段的合法性和合理性。

當然,戰爭在歐洲的種種存在形式不僅源於上述歷史記憶,還源自當時流行的意識形態,尤其值得一提的是“社會達爾文主義”。

這個理論將“鬥爭”和“權力”提升為政治行動的指導原則,並認為國家必須以擴張為目標。儘管只有少數政治家信奉激進的社會達爾文主義,但在德英法語言中,“生存之戰”(“Kampf ums Überleben”、“lutte pour la vie”、“struggle for life”)這等口號已深深紮根在人們的政治思維與行動中。

列強之間的經濟競爭似乎也證實了社會達爾文主義的假設。1900年前後的英國和德國(法國較少),人們普遍認為未來會形成幾個龐大的世界帝國,國家的勢力範圍規模及其資源配置將決定20世紀誰主沉浮。

所有這些,都為發動戰爭提供了土壤,找到了“藉口”(casus belli)。

一戰時德國陸軍實際領導人、“總體戰”理論的奠基者魯登道夫將軍(Erich Ludendorff)就曾明白無誤地表示:如果歐洲大陸爆發戰爭,就必須“制定戰爭藉口,使得全民一致且熱情地拿起武器。”

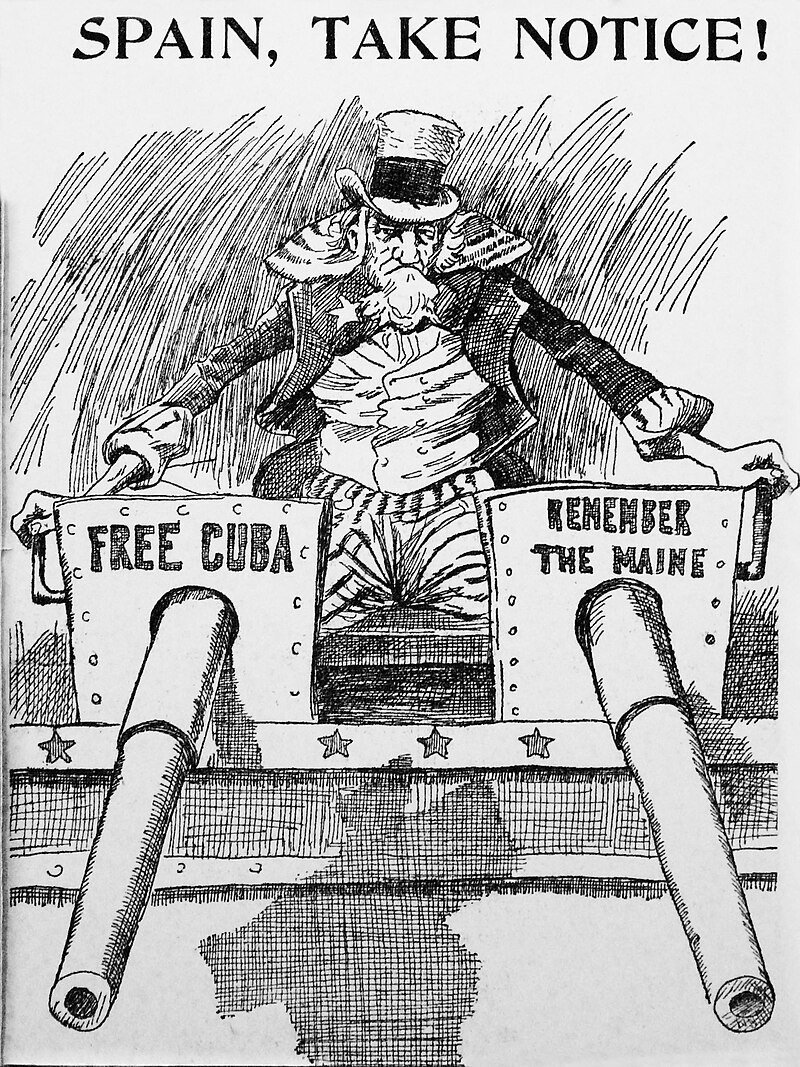

1898年,好戰的山姆大叔向西班牙發出警告的漫畫。維基百科

當焦距被拉回到今天的世界,人們會發現,人類社會的本質並未發生太大的變化,只是換了形式和視角。

有記者問《夢遊者:歐洲如何走向第一次世界大戰》一書的作者克拉克(Christopher Clark),為何稱一百多年前的第一次世界大戰是一個“現代事件”,他的回答非常具有畫面感:“當我在學校瞭解那段歷史時,眼前浮現的是過去的世界:華麗的哈布斯堡制服和複雜的宮廷儀式。但當我開始寫這本書時,才意識到它其實始於一個車隊穿過一座城市,還有一位自殺式行刺者……而這些是我們從現代世界中瞭解到的東西。”

敍事方式變了,宣傳手段變了,但當年各國參戰的那些論點和做法今天依然能聽到和看到,譬如,爭着扮演“受害者”;眼中只有別人的挑釁,而沒有自己的不當;自己的措施是防禦性的,對方的則是進攻性的。

二戰後出生的比利時歷史學家莫雷利(Anne Morelli)在其著作《戰爭宣傳的基本原則》(Principes élémentaires de propagande de guerre)中,將以下宣傳技巧稱為“新十誡”:

1.我們不想要戰爭,2.敵對陣營要負全責,3.敵人的領導是魔鬼,4.我們為正義的事業而戰,5.敵人使用非法武器,6.敵人故意犯下暴行,我們只是意外犯錯,7.我們的損失很小,敵人的損失巨大,8.藝術家和知識分子支持我們的事業,9.我們的使命是神聖的,10.質疑我們報道的人是叛徒。

筆者在上篇文章中提及的德國政治家基塞韋特就認為,社交媒體是“真相之戰”(War of Truth)的陣地。問題是,現代傳媒工具並非是某一方的“專利”,各方都在用其為自己的敍事服務,因此,所謂“真相”只可能是相對的。

但有一點是肯定的,今天的政府或政客若想發動戰爭,可用以戰爭宣傳的信息傳播渠道和媒體手段極為豐富,因而危險性也更高。

小説《黃鳥》(The Yellow Birds)的作者鮑爾斯(Kevin Powers)在記錄他在伊拉克作為士兵的經歷時説過一句話:“將敵人非人化”(Entmenschlichung des Feindes)是戰爭的一部分。因此,無論是戰爭宣傳還是藉口,屢試不爽的套路過去和現在其實大同小異,特別是以下兩種:

戰爭的“正義”和“非正義”

在一戰期間,列寧從階級性的角度將戰爭區分為“正義戰爭和非正義戰爭”,這一論點是否能解釋所有戰爭形態值得商榷。《聯合國憲章》第二條第四款確立的“禁止在國際關係中使用武力或武力威脅”原則,是否真正起到了禁戰和止戰的作用也值得探討。

人們看到的實際情況是,“正義與非正義”往往成為戰爭參與方之間的“文字遊戲”和“各執己見”,其中不乏明顯的戰爭藉口:

奧匈皇帝認為向塞爾維亞宣戰理所當然且勢在必行,理由是自己的皇儲被當地的塞族激進分子刺殺。

希特勒對波蘭不宣而戰,拉開二戰序幕,是因為德國邊境遭到波蘭的襲擊(其實是自導自演),是忍無可忍的自衞。

美英入侵伊拉克是為了制止薩達姆·侯賽因製造核武器,事後證明這一理由“子虛烏有”。

北約以“人道主義”為由對科索沃戰爭進行武裝干預,違反了聯合國憲章的禁武條款,因此是一場違反國際法的軍事行動。

福克蘭羣島/馬爾維納斯戰爭,對阿根廷而言是收復失地反殖民的“正義”戰爭;對英國來説,出兵保護擁有“英國文化身份的島民”符合聯合國民族自決原則。

普京對烏採取“特別軍事行動”,四個主要理由是:1)遭到北約的圍堵,2)俄烏傳統上就是一體,3)烏東地區的俄族面臨“種族滅絕”的危險,4)對美歐支持下的烏克蘭可能的侵犯進行“先發制人”。

1900年7月27日,德皇威廉二世以德駐華公使克林德(Clemens August Freiherr von Ketteler)被殺為藉口,向中國派遣遠征軍,加入侵華的八國聯軍。他在不來梅港送別部隊時發表過一個臭名昭著的“匈奴演説”(Hunnenrede)。

德皇威廉二世在不來梅港的勞埃德大廳前,穿着海軍陸戰隊營制服發表講話。維基百科

該演説有“官方”和“非官方”兩個版本,之所以如此,是因為他的演説內容和措辭極富爭議,所以不得不進行“潤色和刪減”。筆者在此引用“非官方”文本中的一段:

“當你們遇到敵人時,就要擊敗他們!不要給予寬恕!不要俘虜!任何落入你們手中的人都歸你們處置!就像一千年前匈奴人在他們的國王阿提拉領導下贏得並流傳至今的威名一樣,願你們的行動也能使德國人這個名字在中國威震一千年之久,讓中國人從此再不敢斜視一個德國人!”

文字一目瞭然,寓意一清二楚:“我們正義而威武,你們野蠻又垃圾”。

“天使”與“魔鬼”

為了讓自己的戰爭準備和武力行為顯得順理成章,在自我“神聖化”的同時還必須要“妖魔化”對手。這種手段也被稱之為“情緒動員”(the emotional mobilization)

自我“神聖化”的具體表現就是標榜自己“熱愛和平”、“為了和平”,把自己參與的戰爭描述為一場背後有神聖使命的“十字軍東征”。

一戰期間,常用的參戰理由概括起來説就是以下三點:“消滅軍國主義”,“捍衞小國弱國”,“為民主做好準備”。這些聽起來非常光榮的目標,後來幾乎在每次衝突前夕都會被逐字重複。

一戰前法國政府動員軍隊時提出的理由是“這是維護和平的最佳手段”;納粹德國外長裏賓特洛甫在為進攻波蘭辯護時説:“元首不想要戰爭,他下決心時心情沉重,但戰與和不取決於他,而是波蘭”。

一百多年後的2014年,神父出身的德國前總統約高克(Joachim Gauck)在“慕安會”這樣的國際場合上發言時,要求德國為確保“人權”和“法治”採取更堅決的行動,必要時也包括軍事行動。

小布什將伊拉克戰爭描述為對抗“流氓國家”和“邪惡軸心”的十字軍東征,是“善與惡的鬥爭”。將民主帶到伊拉克是“我們”的責任,這是直接源自上帝意志的善舉。因此,發動戰爭成了實現神聖意志的行為。

日前,澤連斯基在特朗普的施壓下提出30天無條件停火時,也聲稱是為了和平解決衝突。既然停火是為了和平,那之前為何沒有提出停火?

“妖魔化”對手則是另一劑“靈丹妙藥”。

科索沃戰爭期間,法國《快報》(L’Express)在描繪塞爾維亞總統米洛什維奇時不談其觀點,而是強調他是個反覆無常、情緒波動、“病態”、“暴力”和“易怒”的人,還繪聲繪色地描寫道:“他發怒時面部扭曲,轉眼間又恢復了鎮定……”

美英發動伊拉克戰爭時,小布什總統或布萊爾首相義正詞嚴地説:“敵對陣營肯定是由一個瘋子、一個怪物領導的……他挑戰我們,我們必須將人類從他手中解放出來。”

羅米奇(Miliana Romic)在其題為《情緒動員——北約對南斯拉夫的戰爭》的論文中寫道:“在戰爭宣傳中,有意識地使用關鍵詞是最重要的技術手段之一。獨裁者、仇恨、武器、恐怖主義、壓迫、政權、暴政、邪惡、狂熱等詞語被用來構建清晰的敵對形象,並以此來製造恐懼和不安。”

她還用具體數據證明主流媒體是傳播這些言論的“急先鋒”,指出這些“意見領袖”在政治正確的影響下,與政治決策者一起不加審核即傳播許多不實信息,用巧妙的手法影響公眾的視角和認知。

她舉例説:如果德國聯邦政府將南斯拉夫境內衝突描述為“內戰”,那麼德國民眾對軍事參與的贊同率就會降低,武裝干預的合法化也就不成立。因此,官方和媒體就將南斯拉夫局勢描寫成“推翻一個殘酷壓迫人民的獨裁者”。之後,德國參戰的支持率一下就高漲至45.1%。

擴軍備戰與結盟政策

去年5月12日,俄羅斯總統普京解除了紹伊古(Sergei Shoigu)這位軍人出身的防長職務。此消息本身轟動性不大,因為紹伊古2012年就職後就有過起落升降。出人預料的倒是繼任人選別盧索夫(Andréï Beloussov),因為此公並非軍人,而是位經濟學家。

很明顯,普京的這個人事安排標誌着俄羅斯開始進入“戰時經濟”,也意味着俄烏戰爭短期內不會真正結束。

作為這場軍事衝突的一方,俄羅斯的這一戰略舉措很正常。一戰時期,德意志帝國就實行過“戰時經濟”,其他參戰國家,如英、法、美、俄、奧匈,雖然避用這個稱謂,但實際做法也八九不離十。

按理説,這也是今昔相比之下的一個共同點,應該被納入本文的敍述範疇。但是,“戰時經濟”的目的和手段畢竟很清晰,因此不妨把省下的篇幅用來關注另一個問題:這次在“官宣”上一直避免成為衝突方的歐盟,最近為何大張旗鼓地急速擴軍?換而言之,非參戰方為何也開始“窮兵黷武”了?

不久前,歐盟委員會主席馮德萊恩向歐盟各國領導人提出了一項耗資巨大的歐洲軍備計劃,名為“重新武裝歐洲”計劃(ReArm Europe)。

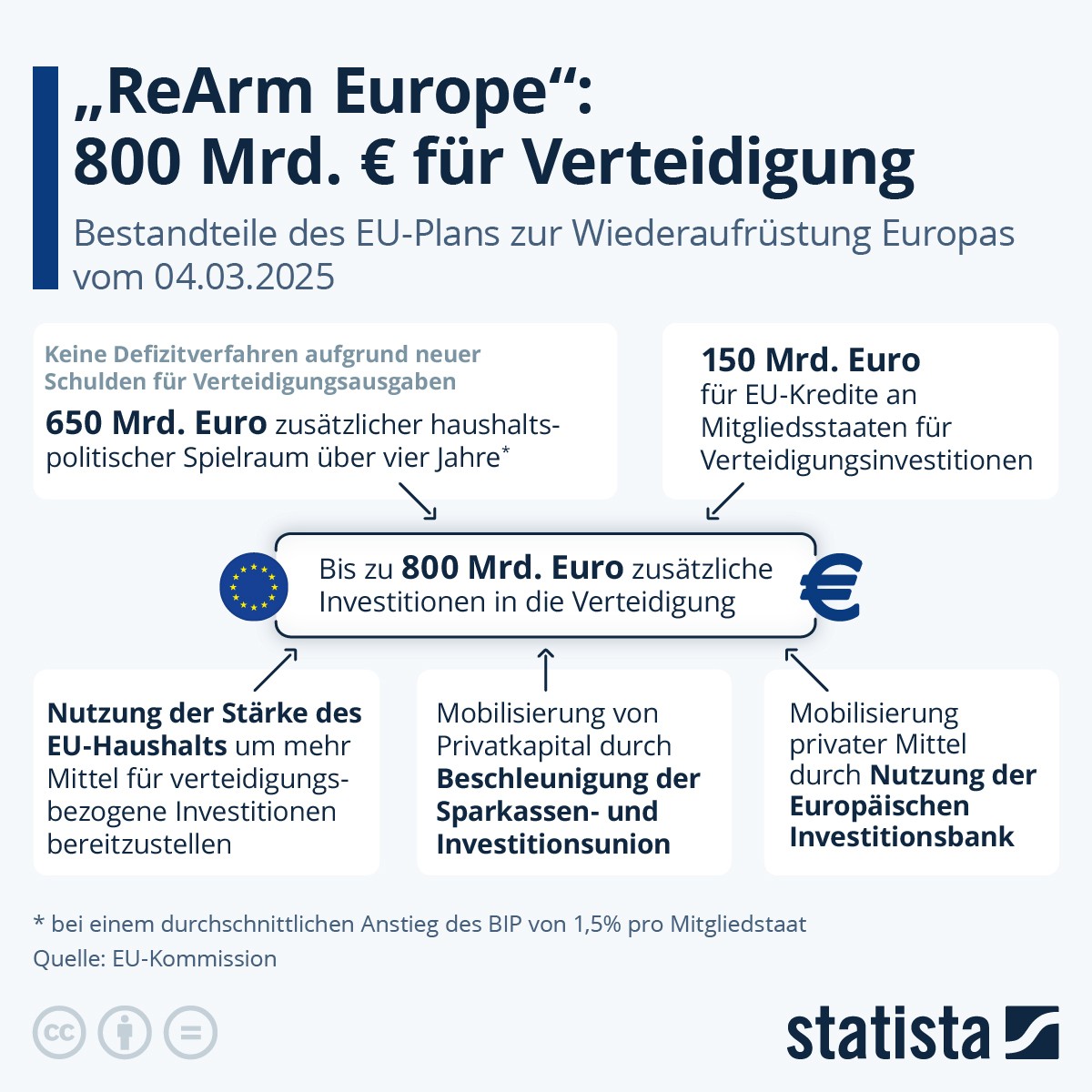

根據Statista提供的這張圖表,歐洲總共可以集資8000億歐元。如果成員國額外將其經濟產出的1.5%投資於國防,四年內共可籌到6500億歐元。而且,這部分將不受“穩定與增長公約”的舉債限制,更不會受到相應制裁。歐盟此舉無異於在鼓勵成員國借錢強軍。

此外,該計劃還提出了一個1500億歐元的“新基金”,以增加歐盟的國防投資,其中包括對烏克蘭的軍事援助。該計劃還將從歐盟預算中抽調出更多資金用於與國防相關的投資。計劃的最後兩項是推進所謂的“儲蓄和投資聯盟”,以及藉助歐洲投資銀行來調動私人資本。

德國新政府尚未上位,聯邦議會日前以三分之二的多數批准修憲,為具有歷史性意義的“一攬子財政計劃”開了綠燈。根據這項計劃,涉及國家安全的那部分開支(國防、民防、情報部門以及網絡安全)如果超過國民生產總值的1%(相當於約440億歐元),可以舉債實現,而且上不封頂。

冷戰結束後,歐洲23個國家先後暫停了義務兵役制,取而代之的是職業軍隊,如德國、法國、意大利、荷蘭、波蘭、瑞典、葡萄牙、西班牙等。所謂“暫停”是指法律條款依然存在,但暫時不執行。

如今,作為歐盟內最主要的兩個國家,德法對恢復義務兵役制的討論方興未艾,甚至有人開始重提建立“歐洲軍”(European Army)的議題。

根據法國《巴黎人報》(Le Parisien)3月15日發佈的一項民調,86%的受訪者主張恢復兵役制,其中53%表示支持恢復“義務兵役制”。此前,德國北德電台在本地區也進行了一次民調,70%的受訪者表示支持恢復2011年暫停的義務兵役制。另據國際網絡市場調查和數據分析公司YouGov三月初發布的民調結果,贊成恢復的甚至高達58%。

歐盟和德法等國“趕集”似的推出這些計劃,很容易讓人聯想到一戰前夜各國紛紛開始“總動員”的情景:

俄羅斯在1914年7月25日開始秘密進行部分動員,這被德國解讀為準備開戰的信號;7月30日,俄羅斯儘管仍願意進行談判,但還是啓動了全面動員,這反過來又被德國視為挑釁;壓力之下的德國政府於是也開始進行動員,並於第二天宣佈進入“戰爭威脅狀態”;俄法對此的反應是向德發出最後通牒,這又被德方視為進一步挑釁……

就這樣,這場“七月危機”(Julikrise)在短短數日後便演變成一場持續四年之久、造成1000萬軍人和700萬平民死亡、2000萬人受傷的“曠世”戰爭。

如果一戰時期各國官民知道等待他們是這樣的結果,還會帶着那份“狂熱”將自己的親人送上戰場嗎?決策者們還會如此意氣用事和自以為是嗎?那麼,今日“俄烏戰爭”的直接和間接參與者,是否也對自己提出過類似的拷問呢?

當下歐盟諸國的“重新武裝”熱潮主要可以歸納為以下三個原因:

過去幾十年的“和平紅利”和美國的安全保障讓歐洲各國沉湎於“先經政治”,因而荒廢了武功;

俄烏戰爭讓歐盟諸國看到戰火已燒到家門口,莫斯科展示的“獠牙”讓歐洲的恐俄症(Russophobia)再次氾濫;

最關鍵的因素是特朗普當局在全球戰略上已展露出改弦易轍的意圖,歐洲切身感受到盟友和老大的“冷漠”,擔心隨時有可能被其“拋棄”。

根據最近分別在德、法、英、意和西班牙所做的民調結果,除意大利之外,其他國家的受訪者給美俄領導人的“危險性”幾乎打了平分:特朗普74%,普京79%。在這個大變局中,歐洲國家不得不問,美國如今依然是夥伴,還是已成對手?

1878年,俾斯麥倡議的《柏林條約》簽署

回望歷史,人類之所以能墜入兩次世界大戰的災難深淵,另一個重要的原因就是曾被熱捧的“結盟政策”。

作為一種戰略構思和實踐,古今中外都有不少結盟先例,如中國戰國時期的“合縱連橫”,歐洲中世紀的“封建聯盟”,18世紀末19世紀初對抗拿破崙的“反法同盟”,一戰時期的協約國和同盟國,二戰時期的同盟國和軸心國,冷戰時期的“北大西洋公約組織”和“華沙條約組織”等。

從結果來看,除俾斯麥在歐洲編制的錯綜複雜的“結盟”架構外,第二次世界大戰之前的聯盟方略,絕大多數均以“羣毆”告終,特別是一戰期間。

二戰後各國汲取過往的教訓,調整了結盟目的。新的結盟政策主要是為了遏制對手,聯合自衞,威懾效應和維持均勢,其重點是“自衞”和“均勢”這兩大塊。

冷戰結束後,“華約”自動退出歷史舞台,“北約”卻保留了下來。原因很清楚,在此恕不贅述。

這一發展進程帶來以下三個後果:

美國在國際上一家獨大,歐洲盟國享受利益均沾,世界上原有的戰略均勢不復存在;

歷史都被終結了,天下再無對手,北約的“集體防衞”自然也就沒了必要;既然閒着沒事幹,於是開始“兼職”或“轉行”,變成“世界警察”和“民主幹涉主義”的工具。

不僅如此,“北約”還夥同“歐盟”一路向東,勢如破竹,直接把東歐納入自己的版圖,讓幾乎沒有自然屏障的俄羅斯西部邊界“敞胸露懷”,暴露無遺。

這種沒有均勢的國際格局和極不公平的國際秩序遲早會令世界不安,這也是某種歷史必然。

隨着俄羅斯的漸漸復甦和包括中國在內的新興力量的崛起,“恢復均勢”和“建立多極”的呼聲越來越高,但美歐似乎還不願接受這一新的事實。

結語

我們在浩瀚的歷史信息中刨根問底,尋找蛛絲馬跡,目的並非只是為了佐證或否定什麼,而是為了解惑和明理。

筆者在寫本文時,以下問題縈繞不斷:

2014年基輔獨立廣場的流血衝突是1914年薩拉熱窩行刺事件的現代版嗎?

一戰期間第一個退出戰事的是1917年“二月革命”推翻尼古拉二世後的蘇維埃政權,那麼,首個擺脱俄烏戰爭的會是去年擊敗力挺澤連斯基的拜登總統後重新入主白宮的特朗普嗎?

一段時間以來,德國開始公開談論“戰爭能力”(Kriegstüchtigkeit)問題。重振軍力一旦成為政治的首要目標(已有這種趨勢),歐洲鄰國難道不擔心德國最終會重新走回歷史上的“特殊道路”(Deutscher Sonderweg)嗎?

巴爾幹半島常被稱為國際衝突的“火藥桶”,歐洲的強軍舉措眼下是為了擺脱對美國的依賴,但長遠看是否存在成為下一個“軍火庫”的危險?

一戰中戰敗的德國在短短20年內重新武裝到可以再次發動一場全面戰爭,那麼,為了對付俄羅斯而被武裝到牙齒的烏克蘭,在戰爭結束若干年後是否會為“收復失地”而重起戰端?

英法眼下在烏克蘭問題上明着“斡旋”暗中“支持”的做法,是否有點像兩國在二戰前夕以“綏靖”方式為“備戰”爭取時間?

德意志帝國發動一戰,一個重要原因是為了爭奪“陽光下的一席之地”,即新殖民地帶來的“經濟補償”(wirtschaftliche Kompensationen)和“經濟與金融平衡(wirtschaftlicher und finanzieller Ausgleich),這與今日的“鋰礦説”和“礦產協議”又有什麼區別?

特朗普與普京的單獨媾和是在結束一場殺戮,還是更大規模衝突的開始?

在做完“今昔比較”後,我們似乎依然不清楚與今日之“俄烏戰爭”相對應的,是一戰前夜的哪個環節和哪個階段,也難以預測現在的各參與方將把我們的這個世界帶往何方。

德國前總理施密特生前曾就北約的戰爭行為説過以下一段話:

“烏克蘭和格魯吉亞納入北約的想法來自美國。但白宮做出這一決定並非出於人權方面的考慮,而是出於帝國主義動機。鑑於我們在20世紀的歷史,我們德國人有充分的理由對參與軍事幹預持保留態度。我們時常能聽到有人鼓譟,説為了北約的團結應該參與軍事幹預。這個論點更適合尼伯龍根傳説,而不是今天的現實。北大西洋聯盟過去是,現在仍然是一個防禦聯盟,而不是一個改造世界的聯盟。”

智者之言,振聾發聵。

下面則是另一位德國人在一百多年前的表述:

奧匈帝國於1914年7月28日對塞爾維亞宣戰後,時任德國總理的霍爾韋格(Theobald von Bethmann Hollweg)預感到一場席捲歐洲大部分地區及更廣範圍的戰爭已無法避免,後果更難以預料,於是發出了“茫然一躍入黑暗”(ein ungewisser Sprung ins Dunkle)的千古嘆息。

今年是一戰爆發111週年,人類似乎又一次站到了十字路口。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。