鄭永年:“中美俄大三角”格局,並不取決於特朗普的交易觀

guancha

當地時間5月19日,特朗普與普京就俄烏問題通話。特朗普隨即宣佈俄烏將立即啓動停火談判,並透露俄方有意在衝突結束後與美國擴大貿易合作。普京則稱美俄達成協議,俄方將提出建議並願與烏方共同就未來可能達成的和平條約起草備忘錄。同日,澤連斯基先後與特朗普進行了兩次通話,並提出三點要求:立即停火、維持對俄製裁、美勿擅自為烏克蘭做決定。

有分析指出,自特朗普上任美俄頻繁互動,不僅重塑了烏克蘭、歐盟的戰略位置,更是催化了中美俄的大國博弈態勢。那麼,我們該如何把握中美俄之間的三角關係?

香港中文大學(深圳)公共政策學院院長、前海國際事務研究院院長鄭永年指出,未來的“中美俄大三角”關係如何並不取決於特朗普式的交易。或許,其中有些內容是可以交易的,但“大三角”的構架並非特朗普式交易所能確立的,而是取決於中、美、俄三者的互動。中國應根據自己的國家利益去積極參與“新大三角”構架的塑造。

這意味着,中國必須和美俄發展雙邊關係甚至多邊關係,但所有關係都必須是自主的,不為任何一方所綁架。同時需要預防最壞的情形發生,即美俄結盟來瓜分中國或者中國的利益。一種比較理想的情形是,中國將長期在美俄的擴張主義之間進行協調或平衡。

本文轉自“大灣區評論”,原題為《“中美俄大三角”關係的現狀及其未來》,僅代表作者觀點,供諸君參考。

【文/鄭永年】

今天的國際局勢風雲變幻,其中,中國民眾最為關切的就是美國總統特朗普和俄羅斯總統普京最近就結束俄烏戰爭而進行的相當頻繁的接觸和交往了。這種關切並非沒有道理。儘管中國不是俄烏戰爭的當事人,但俄烏戰爭如何結束必然會影響未來的世界秩序。或者説,美俄接觸不僅會影響中美關係,更會影響未來“中美俄大三角”關係。

最近,特朗普就中美俄關係再次傳達出他的所思。2025年3月19日,特朗普在接受福克斯新聞頻道採訪時對中國和俄羅斯兩大國之間更緊密的關係表示謹慎,並概述了改善與這兩個在世界舞台上所謂的“聯合反美國家”之間關係的計劃。在當天結束與俄總統普京的通話後不久,特朗普這麼表述:“作為一名學過歷史的學生——我看過所有的歷史,學到的第一件事就是不希望俄羅斯和中國走到一起。”特朗普對中俄目前的友好雙邊關係的基礎表示懷疑,稱這不是“自然的”。他還補充説,“他們(中俄)現在的關係可能很友好,不過,我們也將會與這兩個國家友好相處”。

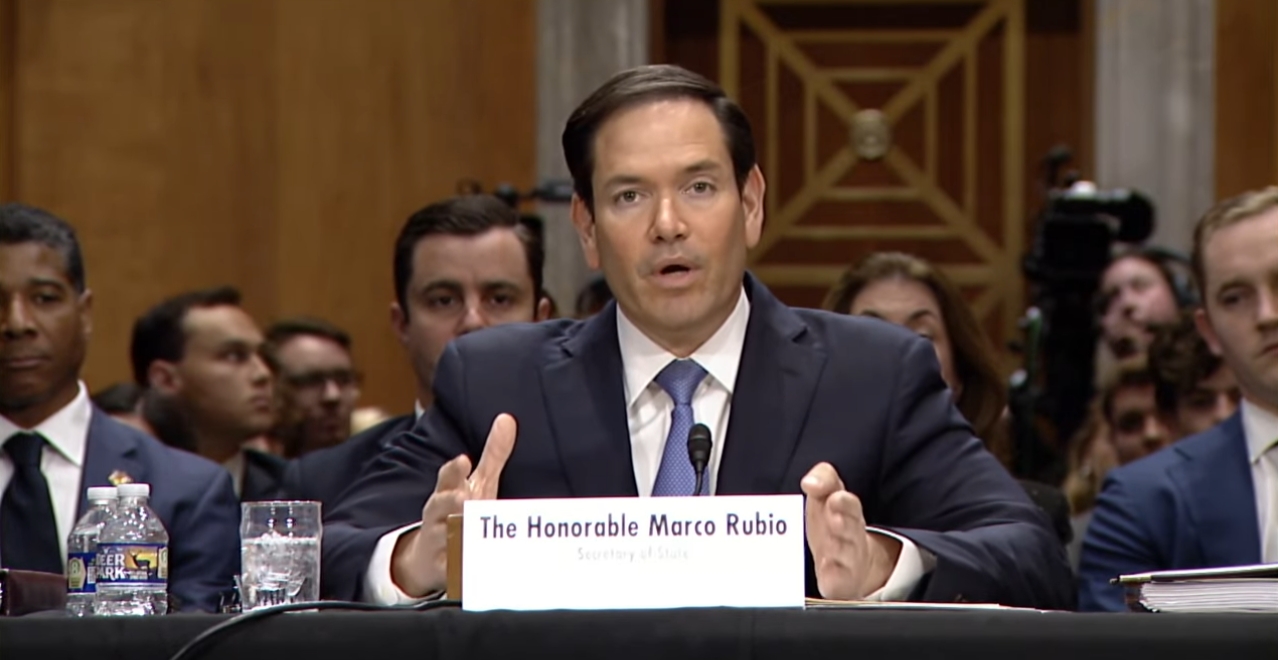

美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)最近(2025年2月)在受訪時就美國和西方世界日益流行的所謂“反向尼克松”的觀點回答説:“我不知道我們能否成功地將他們(俄羅斯)從與中國人的關係中完全剝離出來。我也不認為中國和俄羅斯互相牽制對全球穩定有好處,因為他們都是核大國,但我確實認為我們現在的情況是俄羅斯人越來越依賴中國人,仔細想想這也不是什麼好結果。”

無論在特朗普第一任期期間,還是再次參與總統競選期間,或是其第二任期執政以來,他已經就中美俄之間的關係表述過很多次了,且這些表述具有相當的一致性。這種一致性至少表明特朗普對中美俄關係有自己的思考,而並非完全是他人的意志。實際上,特朗普對其它事務的思考也是如此,只不過他的思想過於“與眾不同”,美國精英和大多數西方精英人物既不能理解,更不能接受而已,更不用説是其它國家的人們了。

當地時間5月20日召開的美國國會參議院聽證會上,美國務卿魯比奧就國務院改革及預算削減與民主黨議員展開激烈辯駁。視頻截圖

特朗普是否在扮演“反向尼克松”的角色?

在世界範圍內,對中美俄三大國之間的關係,人們最為關切的是特朗普是否扮演一個“反向尼克松”的角色。如果“尼克松”指的是美國在冷戰時期自尼克松政府後利用中蘇交惡、“聯中抗蘇”所做的努力,那麼“反向尼克松”指的是特朗普通過在烏克蘭等問題上擁抱普京的立場的方式將俄羅斯和中國分裂開來,從而實現“聯俄製中”的目標。

“反向尼克松”是不是特朗普本人的想法,人們不得而知,但這的確是很多美國精英的想法。在特朗普第一任剛剛上任的時候,美國的媒體廣泛報道説,基辛格先生建議特朗普轉向俄羅斯,以實現“聯俄抗中”。此後,美國也的確出現了不少“反向基辛格”,拼命建議美國要轉向“聯俄抗中”戰略。

實際上,在特朗普第一任期間,美國把中國界定為美國最主要的競爭對手。到拜登時期,更是把中國界定為在全球範圍內唯一一個有能力、有意志和美國進行競爭的國家。拜登時期在中國周邊構建了越來越多的“團團夥夥”(即“多邊小聯盟”)來圍堵和對抗中國。現在,特朗普再次登台,他對美國傳統的聯盟體系不僅不感興趣,而且試圖從聯盟體系中撤退出來。拜登執政四年所做的是在世界範圍內再結盟而對抗俄羅斯和中國,即所謂的“民主”對抗“暴政”。

今天,特朗普對意識形態毫無興趣,他轉向了和俄羅斯修好,甚至不惜以犧牲“為民主而戰”的烏克蘭的領土利益和“背叛”民主盟友的方式來達到這一目標。

但這樣做是否就是人們所説的“反向尼克松”?根據特朗普的説法,他這樣做是同時要“和中俄友好相處”?《紐約時報》專欄作家弗裏德曼(Thomas L. Friedman)最近(2025年3月19日)著文説,對於特朗普,人們“一個字也別信”。儘管弗裏德曼的説法也有道理,但如果人們仔細分析,就不難發現,“反向尼克松”的觀念與特朗普的思路之間具有相當的距離。

尼克松(左)與特朗普(右)資料圖

中國要有自己的文明立場

自然,人們並不知道特朗普是否有能力改變美俄和美中之間的關係,是否有能力重塑“中美俄大三角”關係,以及特朗普想塑造的中美俄大三角關係是怎樣的。但是,作為世界上第二大經濟體,中國對此必須有自己的思維、思路和目標。在“中美俄大三角”關係中,我們不能被其他大國(無論是美國還是俄羅斯)牽着鼻子走,我們必須根據自己的國家利益去塑造這個大三角關係。

現實並不樂觀。在俄烏戰爭發生以來,中國的網絡輿情一直是分裂的。有親俄羅斯的,希望中國公開站在俄羅斯這一邊與美國為首的西方進行對抗;有親美國的,希望中國公開和俄羅斯決裂,站在以美國為首的西方這一邊。今天對特朗普以犧牲烏克蘭來“求和”俄羅斯,人們的立場也差不多。對那些親俄羅斯的人來説,他們為特朗普的行為為俄羅斯感到高興;而那些原來親美國的人來説,則是對特朗普的背叛行為感到憤怒,而同情烏克蘭方則對歐洲在支持烏克蘭方面“硬起來”感到雀躍。

儘管對特朗普行為的反應上,中國網民的態度和其他國家的網民並無特別不同,但是無論是崇拜特朗普實力政治者還是勸説澤連斯基“卧薪嚐膽”者都不應該是一個曾經被迫與帝國主義列強簽訂了無數不平等條約而被“欺負、捱打、瓜分”的國家的國民所應當持有的態度。我們曾經指出過,這種行為都是對中國自己歷史的背叛。弱國無外交,這是中國近代史的寫照。當人們看到特朗普公開訓斥澤連斯基的場景時,應當最先想到的是李鴻章到日本簽署《馬關條約》的場景。澤連斯基的遭遇和李鴻章的遭遇有什麼不同呢?除了時代不同,本質是一樣的。(見《國家當自強》一文)

無論對中美俄大三角關係還是未來世界秩序,作為文明大國的中國,必須具有自己的文明立場。我們既不能把自己視為是美國,也不能把自己視為是俄羅斯。如果沒有自己的文明立場,那麼中國就很難實現在國際舞台上的崛起。

西方“擴張主義”導致“自由秩序”的解體,為何中國不一樣?

無論是俄羅斯的衰落還是西方自由國際秩序的衰落,都是擴張主義的必然後果。俄羅斯的衰落早就在蘇聯擴張主義時代播下了種子。二戰之後,以蘇聯為核心的“華約”和以美國為核心的“北約”都各自走上了擴張主義的道路,一個是社會帝國主義,一個是資本帝國主義。蘇聯的過度擴張不僅最終導致了“華約”的解體,更導致了蘇聯加盟共和國的解體,演變成為了今天的俄羅斯。無論從哪個角度來看,今天的俄羅斯是沒有任何東西可以和當時的蘇聯同日而語的。

同樣,以美國為核心的“自由國際秩序”解體的原因也在於擴張主義。這裏的原因在於“自由”兩字,而非“國際秩序”。蘇聯的解體意味着冷戰的結束,西方誤以為西方自由民主的最後和最終的勝利。福山(francis Fukuyama)的“歷史的終結”論廣泛流傳,認為自由民主是人類最好、也是最後的政治制度。西方自由主義意識形態高漲到了一個極點。俄羅斯的葉利欽幻想着俄羅斯能夠“進入”西方陣營,無論是歐盟還是北約都是俄羅斯理想的“安身立命”之地。普京早期也是這麼幻想的。為了變成西方的一員,俄羅斯、美國和歐洲的確做了一些努力。

可惜,俄羅斯被西方所拒絕,並被排擠在外。這表明一種“擴張主義”不可能接受另一種“擴張主義”。邏輯很簡單。美國既不能接受外部的挑戰者,更不可能接受一個內部的挑戰者。一旦俄羅斯成為西方國家,那麼豈不是可以從內部挑戰美國?

以美國為首的西方不僅不接受俄羅斯,更是開啓了北約的大擴張,直至擴張到俄羅斯的“後院”。從這個角度看,俄烏戰爭是俄羅斯作為戰鬥民族的自然反應。雖然蘇聯的解體使得俄羅斯從一個龐大的帝國突然衰落到一個被西方普遍視為是“二流”甚至是“三流”的國家。俄羅斯依然是一個核武大國,它不可能不尋求足夠的生存空間。為此,俄羅斯選擇從以往的加盟共和國入手,進行反擊也好,再次擴張也好,其基礎是尋求安全。

中國的情況很不一樣。在蘇聯解體之後,當時興盛的“自由國際秩序”的目標便是中國。以美國為首的西方容許中國加入當時依然是西方主導的世界貿易組織(WTO)是有企圖和目標的,即希望通過此舉改變中國,讓中國變成一個類似西方世界那樣,成為一個美國可以輕易操控的國家。

2001年11月11日在卡塔爾首都多哈正式簽署了中國加入世界貿易組織(WTO)的協議。一個月後,中國正式成為世貿組織成員,融入了世界多邊貿易體制。

但美國沒有成功,而中國成功了。中國的現代化模式,正如中共十九大所表述的,既獲得了發展又保持了獨立。中國通過融入世界貿易體系而得到了發展,但在政治上變得更加獨立。不僅如此,中國在自己發展起來之後,開始了包括“一帶一路”倡議在內的具有全球影響力的發展政策,在發展中國家的影響力越來越大。中國在國際社會的崛起也對美國和一些西方國家產生了壓力。無論是內部的發展還是外部的崛起,這是美國所沒有意料到的。今天美國精英們最大的反思,在於他們無能回答這一問題:為什麼不是美國改變了中國,而是中國改變了美國?

儘管美國精英沒有答案,但他們開始達成共識,即必須遏制中國的發展。無論在新冠期間還是在俄烏戰爭中,美國和一些西方國家發動了一波又一波的意識形態攻勢,圍繞着所謂的“民主”與“專制”來打壓中國或者中國和其它國家的友好關係。這種架勢非常類似於美蘇冷戰期間,美國和西方陣營對蘇聯陣營的打壓。

在新冠期間,美國把中國對新冠疫情的有效治理污衊為“數字專制主義”。在俄烏戰爭開始之後,美國和西方把這場戰爭界定為“民主陣營”針對“專制陣營”的戰爭,並且始終把中俄綁架在一起,視俄羅斯為中國最大的支持力量。在學界和政策界,美國則開始塑造所謂的“全球東方”的概念,把俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗綁架在一起,並把四國妖魔化為“邪惡軸心”。

美國和西方的打壓、“綁架”和對立也直接加劇了台海局勢的緊張。這些年來,外在世界總體上把台灣問題和烏克蘭問題“綁架”甚至等同起來。美國等國家有效加大了對台灣地區的支持,這種支持又鼓勵着台灣地區的分裂勢力。

特朗普的“交易觀”能帶來“大轉變”嗎?

從這個角度來説,特朗普或許會是一個大轉變,如果他能夠成功的話。特朗普是一個赤裸裸的老式的現實主義者。和傳統的美國精英不同,特朗普承認中國崛起這一現實。美國傳統精英(例如民主黨的拜登和一些共和黨人)堅定地相信,美國一定能夠打敗中國,也必須打敗中國,但特朗普本人和他執政團隊的人已經認識到中國崛起已經是一個不爭的事實,這種承認是美國和中國打交道的前提。他的地緣政治觀念儘管體現出濃厚的老式帝國主義色彩,但同時也更具有現實主義的味道。

再者,特朗普的基本判斷也無可非議。在特朗普看來,如果美國認為舊秩序已經不符合美國的利益,或者美國沒有能力來維持這個舊秩序,那麼就應當把它拋棄,而面向未來的新秩序。不過,歷史地看,儘管很難説世界秩序都是大國塑造的,但大國無論在塑造國際秩序還是維持國際秩序中都扮演着關鍵角色。因此,也必須從重塑“中美俄大三角”關係入手來重塑世界體系。

但對於特朗普所提出的要和俄國與中國都“友好相處”,則是令人懷疑的。這幾乎要求特朗普有能力改變美國文化。儘管特朗普革命的本質是一場“文化革命”(需要另文論述),但沒有多少人會相信特朗普真的能夠做得到。在長達半個多世紀的美蘇冷戰中,美國的文化都是反俄羅斯的,特朗普要糾正這種文化談何容易!因此,大多數美國精英們並不相信特朗普。

的確,無論是從文化還是現實利益來看,人們所擔心的美俄結盟的難度是超出人們想象的。儘管美俄都屬於高加索白人文明,但美俄分屬兩種不同的宗教,都具有擴張主義性質。現在又被視為是兩種不同的政治體系。如前所述,今天的美俄關係是美俄兩種擴張主義互動的產物,那麼特朗普又如何能夠促成這兩者的和平相處?

對中國來説,儘管中美和平相處是中美兩國人民的願望,但很少有人會把中美和平相處寄託在特朗普身上。我們歡迎特朗普的類似表述,但和平還是需要我們自己作出巨大努力。

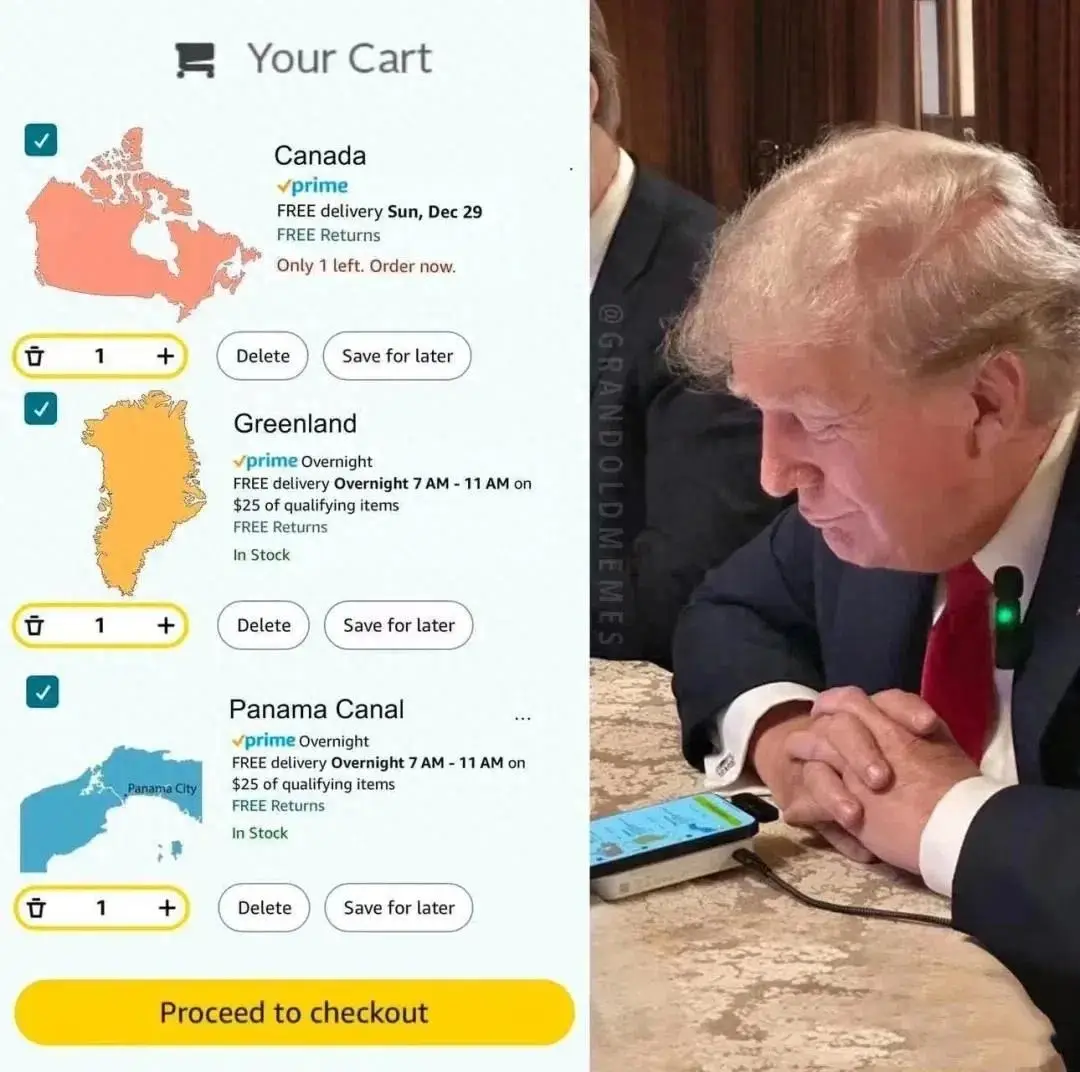

特朗普的“商人”背景在深刻地影響着他的外交政策。在他那裏,幾乎什麼東西都是可以用來交易的。儘管外交在很大程度上脱離不了“交易”,但並不是什麼東西都是可以用來交易的。在經貿問題上,有買有賣,這是交易;但在領土問題上,如何交易?在所有領土問題上,包括加拿大、巴拿馬、格陵蘭島、加沙等,特朗普都在使用其“交易觀”。但如果特朗普強迫烏克蘭用犧牲領土來實現和平,那麼這個世界又回到了老式帝國主義時代,因為這並非“交易”,而是不平等條約。因此,他的行為不僅被普遍視為荒唐,迄今也沒有成功。

再者,特朗普執政只有四年,如何在短暫的時間裏完成那麼多交易?即使假設他有足夠的時間把其思想轉化成為現實,但當他意識到不是什麼都是可以拿來交易的時候,他又會怎麼做?

不過,人們不應輕易否定特朗普的“交易觀”,甚至也可以希望他的交易方法能夠幫助美國突破其今天面臨的外交困境。如果合情合理,通過“交易”方法總比傳統的武力方法要文明一些,減少一些犧牲。

中國應如何參與“中美俄大三角”的塑造?

對中國來説,必須意識到,未來的“中美俄大三角”關係如何,並不決定於特朗普式的交易。或許,其中有些內容是可以交易的,但“大三角”的構架並非特朗普式交易所能確立的,而是取決於中、美、俄三者的互動。

因為“中美俄大三角”關係基本決定了未來國際秩序的構架,我們必須積極參與這個構架的塑造,而非僅僅是簡單的回應。

第一,獨立自主最為核心。我們必須和美國、和俄羅斯發展雙邊關係甚至多邊關係,但所有關係都必須是自主的,不為任何一方所綁架。如前所述,美俄的擴張主義具有相同的邏輯,但我們不是這個邏輯的一部分。我們的文明不具有擴張性。今天,我們有十足的能力和信心來防禦利益遭受侵犯,但我們對擴張主義不感興趣。

第二,在這三邊關係上,我們需要預防最壞的情形發生,即上述所謂的“反向尼克松”的實現,美俄結盟來瓜分中國或者中國的利益。這種情形不是完全沒有可能,因為歷史上曾經多次發生過。忘記歷史就是背叛。

第三,在避免了“反向尼克松”的情形之後,一種比較理想的情形是,我們會長期處於兩種擴張主義之間,在他們之間進行協調或者平衡。如果説美俄各自的擴張主義本身是一種制衡關係,那麼在失衡的時候,需要外在的平衡力量,這個力量來自中國。

第四,在所有重要的國際事務問題上,包括俄烏戰爭和巴以衝突,中國都必須表明我們的文明立場和國家立場。其中主權獨立和領土完整最為核心。

第五,尤其要把主權獨立和領土完整應用到解決台灣問題上。多年來,西方混淆視聽,把烏克蘭問題和台灣問題等同起來。烏克蘭是一個獨立主權國家,但台灣地區從來不是。如果説俄烏戰爭是俄羅斯為了地緣政治安全而戰,那麼解決台灣問題我們是為了主權而戰。