徐文海:如此惡行,僅追究“尋釁滋事”是否足夠?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 徐文海】

昨天,一條“警方通報男子將女童拖進小巷”的熱搜,牽動了無數網友的心。

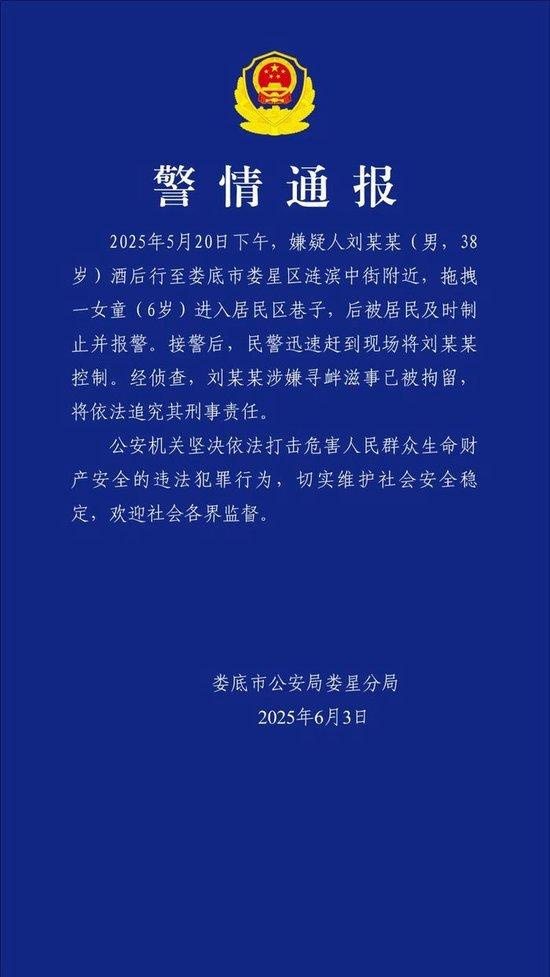

根據當地警方通報:“5月20日下午,嫌疑人劉某某(男,38歲)酒後行至婁底市婁星區漣濱中街附近,拖拽一女童(6歲)進入居民區巷子,後被居民及時制止並報警。接警後,民警迅速趕到現場將劉某某控制。經偵查,劉某某涉嫌尋釁滋事已被拘留,將依法追究其刑事責任。”

不難想象,如果沒有樓上居民的及時制止,小女孩會遭遇怎樣的厄運?因此,網友們也紛紛表示,拘留太輕了,普遍期待着司法能夠對這樣的行為進行更為嚴肅的處理。

暫且不提立法論的可能性,僅僅站在司法論的角度,我們不妨來看看,該如何“依法追究其刑事責任”。

如果僅從該男子的行為看,客觀要件上完全可能符合非常多的罪名,既有可能是強姦罪的未遂或中止、故意殺人或者故意傷害罪的未遂或中止、猥褻當然也有可能,再繼續甚至説拐賣或拐騙兒童的可能性也難以完全否定。也正因此客觀要件的多重該當可能性,使得民眾對於此類犯罪嫌疑人的定罪期待也非常多。

然而,此時的問題恰恰在於主觀要件的認定上,主觀要件的識別大多從兩個角度展開:要麼從客觀推主觀,當出現積極行為之後的損害結果的,無論當事人如何否定主觀,也很難推翻某些罪名的故意。比如你的積極行為確實導致了死亡或者傷害的後果,再否認殺人或者傷害的故意應該就比較困難了。亦或者能夠從犯罪嫌疑人或者其他渠道獲得其實施犯罪行為的故意的明確表達,再想要推翻主觀故意就比較困難了。

在第一點上,就是很多民眾不理解的“為什麼基層執法者總被結果論捆住手腳——彷彿沒發生實質性侵害,暴行就能打折論處”的原因所在。

其實問題可能不在基層執法者以及司法者,畢竟這是立法所致。換句話説,你不能因為某些特定法益的保護而要求基礎性的刑法原則進行調整甚至是刪除,畢竟“疑罪從無”以及“主客觀相統一”不可能也不應該做過於個性化的調整。甚至於,這種無原則的調整還有可能在某些你不想調整的時候出現反噬的可能性。

因此,沒有實質性侵害所帶來的結果必然有兩個:一個是如果定性了,那這個實質性侵害結果也會影響定量;一個是如果性都定不了,那隻能把性往最小公約數上去定了。

在第二點上,那就得看具體的刑事偵查階段對於能夠體現主觀故意的證據收集的可能性了。

毫無疑問,作為直接證據、且因做出於己不利表達而證明力極大的“犯罪嫌疑人供述”,是最為有力的證據形式,這也是為何“口供為王”的原因所在。但由於一來對非法收集口供的限制,二來很多犯罪嫌疑人應對調查能力的提升,因此,對於能夠通過直接獲得犯罪嫌疑人供述獲得決定性主觀要件的證據的期待,可能需要適當降低了。

隨着智能手機的普及以及各種攝像裝置的更加廣泛化,涉性侵類犯罪中證據收集的難度有一定的緩和,但這種緩和更多仍舊是針對客觀要件事項。當然,同樣伴隨着某些具體的猥褻行為的發生,定性也能進一步得到明確化。

於是,在主觀要件很難證成的前提下,如何進一步有效地打擊犯罪就成為司法下一步的工作所在。

很顯然,大家的目標都明確地走向了一點:能否尋找到一個行為犯的罪名,可以有效規避結果犯罪名帶來的不便?亦或者哪怕是結果犯,但這種結果較之性侵類或者拐賣兒童類,結果發生的實現難度更低。

在第一個問題的苦苦搜尋中,也有不少法律從業人員提出了相應的建議,例如像此次案件中是否存在適用拐騙兒童罪適用的空間。當然,從拐騙後脱離監護人的角度看,確實存在可解釋的空間。但從立法目的看,由於本罪與拐賣兒童罪相對,更多地體現對孩子收養的角度,似乎又存在難以自圓其説之處。

而在第一個問題還需要自我不斷解釋論證相對困難時,第二條路徑則顯得更為便捷了,這也正是此次案件通告中所提到的尋釁滋事罪。

畢竟從《關於辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》第2條5項“隨意毆打精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人,造成惡劣社會影響的”即應當認定為刑法第293條第1款第1項規定的“情節惡劣”這一規定出發,尋釁滋事罪的入罪門檻可以説是比較低的,不僅合理降低了對所謂的實質性侵害結果的要求,更降低了對主觀要件的證明難度。前者只要求破壞社會秩序,後者從客觀推主觀,你拖着小女孩進巷口總不能説是過失吧。

而且從相關罪名的量刑規定來看,自從刑法修正案(八)把尋釁滋事罪的量刑最高提高到5年以上10年以下,尋釁滋事罪反而比民眾本身期待適用的某些罪名有更高的量刑空間。而即便本案可能適用的5年以下區間,由於其已經既遂,也與未遂的拐騙兒童罪、猥褻兒童罪相比有着更大的量刑的可能性。因此,純粹以對犯罪嫌疑人可能的判刑角度出發,從尋釁滋事罪入手,反而有更大的滿足民眾期待的可能性。

但是,熟悉尋釁滋事罪的大家應該聽過,這一罪名總被稱為“口袋罪”,換言之,一旦找不到怎麼定罪卻又因為輿情等原因想要定罪的,則往往被這一標準較為模糊的罪名兜底。而在本案中,是否很多民眾反而會有這樣的期待:對這個人的行為深惡痛絕的原因,恰恰是其行為針對兒童潛在的傷害,對這種潛在傷害的制裁,民眾並不僅僅如前段所稱,只是想尋求一個更高刑期的量刑,而是想尋一個更恰如其分的定罪,刑期不過是罪名之後附隨的當然產物。即便刑期不如尋釁滋事,但若是有一個明確且正確的“破壞兒童身心健康罪”這樣的定性,社會反而更能共鳴和認同,即便刑期只有三年以下。

所以,一個脱胎於“流氓罪”的尋釁滋事罪,確實一來因其本身帶有的不好風評反而不宜被民眾接受,二來其略顯文不對題的做法更難有效實現民眾積極迴響。

對於這一點,也不斷有新的罪名從尋釁滋事罪中具體化脱離出來,並且得到了立法機關的有效回應:刑法修正案(九)規定了編造、故意傳播虛假信息罪;刑法修正案(十一)規定了催收非法債務罪等等。所以,其實我們對於是否在這類案件的頻發,並形成更強烈的民情輿論的情況下,在某次刑法修正案中分離出來一個前文所説的“破壞兒童身心健康罪”之類的罪名,也並非沒有可能。

當然,即便在當前法律規定的前提下,司法機關也還是存在進一步精細化前文所稱的如何更為有效識別不同罪名適用的可能性的。例如上海市法院系統的未成年與家事庭的法官們在侵害未成年人權益的刑事案件審查中,往往在如何更好地把握未成年人證言的性質等證據法的有效提取上下足了功夫。

記憶最為深刻的一個案件正是上海高院王戎庭長對某個案件的介紹,通過兒童對於犯罪嫌疑人某個特定生理特徵的描述進而判斷,一個孩子在未有具體真實的所見所聞的情況下,是無法説出如此具體且外人不知的情形的,進而對犯罪嫌疑人進行了特定罪名的認定。

因此,對於兒童證言本就波動較大、兒童性侵或傷害案件本就證據不足、兒童利益保護本就難度較大的現實困境下,即期待着立法是否會有所回應,更期待着未成年家事庭的法官們,當然也包括前序的偵察以及檢察機關的工作人員們,能夠有更為細緻而專業的工作。當然,這一切還需堅守罪刑法定等等刑法基本原則的基礎之上。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。