文少卿:為什麼澳大利亞常常成為反華輿論策源地?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 文少卿】

近日,澳大利亞羅伊研究所又拋出一份關於“一帶一路”的報告,老調重彈地提起所謂“債務陷阱”,號稱“中國現在是發展中國家最大的債務國”,還給中國戴上了“破壞全球減貧努力”的帽子。

在抨擊中國這件事上,澳大利亞不僅是“五眼合唱團”的一員——它還是那個站在最前排、跑調最嚴重、尖叫最刺耳的小孩。即便是在被特朗普政府“斷糧”之後,依舊有忠心耿耿者繼續搖旗吶喊。這個以袋鼠和綿羊聞名的國度,已從一個務實的貿易伙伴蜕變為西方世界最響亮的“反華喇叭”,一度還讓我們國內有些摸不着頭腦:為什麼啊?

是因為一邊賣鐵礦石一邊講“民主”讓人心虛?是對大英帝國的情懷未了?還是説,答案其實更簡單——不過是戰略性的“聽話”,靠着華盛頓的支票和意識形態的殘羹冷炙維持運轉?

讓我們跳進這隻袋鼠口袋,看看其中的妄想症、媒體煽動和“美國狗糧”,是如何讓澳大利亞一叫不停的。

盎格魯-撒克遜的焦慮症候羣

澳大利亞人總是熱衷於提醒你:我們是“西方”的一員——文化上是,政治上是,精神上更是,最關鍵的是,戰略上必須是。但這種“戰略身份”,與其説是深思熟慮的選擇,不如説是單純跟隨本能的結果。從英國到美國,澳大利亞在國際關係中最擅長的,就是在別人的地緣政治飆車之旅中坐副駕。

這種追隨,不僅僅是情感上的認同,更是一種制度性的安排。澳大利亞是五眼聯盟的一員,一個由美國、英國、加拿大、新西蘭和澳大利亞組成的秘密情報共享網絡。這個聯盟成立於冷戰時期,其核心目標是反對“共產主義威脅”。如今,敵人換了名字,劇本卻始終未變。

在臭名昭著的五眼聯盟中,澳大利亞更多是一個執行者的角色

五眼聯盟的存在,讓澳大利亞在戰略上必須與美國保持高度一致。悉尼理工大學教授喬斯林·切伊坦言:“在五眼裏,我們更像是執行者,而非設計者。”這或許能解釋,為什麼每當美國對中國釋放一個信號,澳大利亞總是第一個跳起來表態,甚至搶跑——哪怕代價是經濟上的自殘。

澳大利亞繼承了對非西方大國根深蒂固的懷疑,尤其是那些被視為“挑戰二戰後自由秩序”的國家。中國的崛起不僅引發了西方戰略層面的焦慮,更在澳大利亞、尤其是該國安全機構內部,激發出一種深層的、近乎文明衝突層面的不安。

繼之而來的,就是“無能狂怒”。

ASPI:澳大利亞的反華啦啦隊

講到澳大利亞的“狂怒”,就不能不提澳大利亞戰略政策研究所(ASPI)。

這個智庫幾乎見到任何一個涉華事件就要上綱上線。需要一份報告説中國大學在搞間諜?ASPI搞得定。想看張圖説中國的面部識別攝像頭追蹤到澳洲野外的鴯鶓?他們八成也在畫了。從“新疆強迫勞動”到“中國在澳洲大學中的影響力”,ASPI的所謂“研究”常常缺乏方法論上的嚴謹性,更像是一個政策營銷工具,而非嚴肅的學術研究。當然,這並不妨礙它們被全球媒體廣泛引用。

ASPI自稱“獨立”,但當主要金主是美國國務院、北約,以及那些聽起來像漫威反派的軍火商——洛克希德·馬丁、雷神、諾斯羅普·格魯曼——不知道他們要怎麼保持中立?

據ASPI自己向《華爾街日報》的爆料,自2019年以來,美國政府撥款約佔ASPI運作資金的10%至12%,併為約70%的涉華研究項目提供資金。在2022至2023財年,該所收到了近300萬澳元(約合190萬美元)的美國國務院撥款。

所以當特朗普政府突然凍結對外援助時,ASPI不得不暫時擱置相關研究項目。一家智庫居然因為“金主斷糧”就停擺,可見其依賴程度之深。某種意義上説,ASPI不是在研究中國,而是在演繹“誰付錢,我為誰説話”的經典劇目。

ASPI背後的部分資助者。圖片來源:“灰色地帶”網站

不過有時候,ASPI的演技過於拙劣,連澳大利亞媒體都難以“買單”。比如,在2020年發佈的《待售的維吾爾族人》報告中,ASPI指責中國在新疆地區存在“強制勞動”的情況。然而,根據眾多中外批評者的分析,該報告中的許多指控是基於對信息來源的惡意和誤導性解讀,甚至有學術欺詐之嫌。

再如,2019年轟動一時的“中國間諜叛逃”事件,ASPI相關人士大力推廣,事後卻被證實為一場鬧劇,所謂“叛逃者”不僅毫無可靠背景,還涉嫌詐騙犯罪。

此外,ASPI曾多次炒作中國在澳洲大學設立的孔子學院為“間諜機構”,卻從未拿出確鑿證據,反而遭到澳洲高校集體反駁。

甚至連其有關中國抗疫不透明的言論,也被指是“複製粘貼”自美國政府的表態,連一點原創的“分析解讀”都吝於進行。

這種“觀點”和財務上的依賴,不僅限於ASPI。多家澳大利亞媒體機構和大學附屬的研究中心均接受來自西方機構的資助,這些機構明確持有反華議程。這就導致澳大利亞形成了一個密集的生態系統,反華敍事在此肆意蔓延,導致澳大利亞關於中國的公共話語不可避免地被毒化。

輿論民意,還是製造同意?

如果ASPI是反華輿論的內容生產者,那麼澳大利亞主流媒體就是這些內容的“放大器”。從澳大利亞廣播公司(ABC)到《澳大利亞人報》、再到《悉尼先驅晨報》,他們幾乎在所有涉華議題上都保持着一致口徑:誇張、煽情、並且基本不查證。

比如,前文提到的“中國間諜叛逃案”,就是這樣一場集體表演。一名自稱“中國特工”的男子,在毫無實質證據的情況下,就沸沸揚揚地成了澳媒頭版頭條的“英雄”。結果呢?故事迅速被戳穿,但沒有一家媒體真正道歉,彷彿什麼都沒發生過。因為在流量至上的今天,“抹黑中國”遠比“查證真相”來得划算。

這種“自動播放”的報道模式,恰恰成了西方意識形態傳播的最佳載體。它將複雜的地緣博弈簡化為“好人VS壞人”的兒童故事,把中國的一切都置於敵意的鏡頭之下。這種手法,既能煽動情緒,又能刺激點擊率,可謂一舉多得。

在這樣的媒體環境中,“民意”早已不是自發形成的,而是被精心“種植”的作物。根據羅伊研究所的“民調”,澳大利亞民眾對中國的不信任已達到歷史最高點。但這背後的邏輯其實很簡單:你每天看見的、聽見的、讀到的都是“中國威脅”,你還能有什麼其他判斷?

在這種人為塑造的認知環境中,“反對中國”不僅成了政治正確,也成了一種社會規範。商界、學界、政界紛紛“站隊”,凡是批評中國的聲音,都會受到媒體追捧;而稍微中立或友善的言論,則會被貼上“通共”、“軟弱”的標籤。這不是民主討論,而是一種意見單一化的輿論獨裁生態。

澳大利亞在反華信息戰中的角色,更像是一個代理人國家。由於缺乏直接挑戰中國的實力,它轉而利用自己在英語世界中的位置,試圖在意識形態鬥爭中發揮超出自身分量的作用。這也是為什麼澳大利亞總是在反華議程中衝在最前線,比如帶頭封殺華為、炒作疫情溯源等議題。通過這些動作,澳大利亞既取悦了美國盟友,又得以自詡為“基於規則的國際秩序”的道德守護者——這一概念正日益淪為攻擊非西方治理模式的武器。

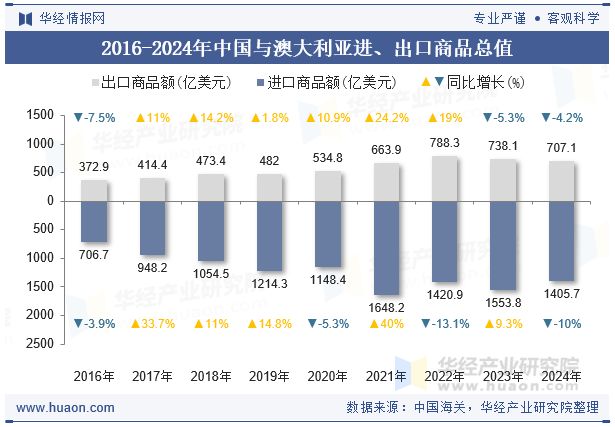

問題是,這種高調反華的代價,是由整個澳大利亞社會來承擔的。中國作為澳大利亞第一大貿易伙伴,對其經濟的重要性不言而喻。然而,澳大利亞政府彷彿被意識形態矇住了雙眼,不斷“挑事”,結果招致中國反制。

葡萄酒、大麥、牛肉、煤炭——一個個出口行業遭受重創。教育和旅遊也不好過,中國留學生鋭減,遊客轉向其他國家。澳大利亞大學因此不得不裁員、削減預算,曾經靠中國學生撐起的高等教育產業陷入危機。在澳大利亞國內,此類言論還加劇了種族緊張關係,並給華裔澳大利亞人帶來了不必要的壓力。

但政客們卻毫不在意,繼續高談闊論所謂的“主權”“獨立”“價值觀”。聽起來正氣凜然,實則荒唐可笑。因為主權不是拿來表演的道具,價值觀也不是用來交換空集裝箱的籌碼。

結語:誰在叫,誰在聽?

從本質上説,澳大利亞的對華政策暴露出其深層次的不安全感。作為一箇中等強國,它既渴望在全球舞台上扮演“價值引領者”的角色,又缺乏獨立制定和執行戰略的能力,於是選擇了“站隊”——站在美國身後,搖旗吶喊。

這種依附式、代言式的外交策略,使澳大利亞在亞太地區日益孤立。東盟國家雖然對中國也存在擔憂,但大多數選擇以務實的態度推進合作,而澳大利亞卻走上了一條意識形態對抗的道路。結果它在亞洲的朋友越來越少,而在華盛頓獲得的掌聲越來越響。

問題是,這掌聲值幾個錢?它能換回失去的市場嗎?能修復受損的關係嗎?顯然不能。

澳大利亞真正的問題,不是“是否應該批評中國”,而是“是否正在被人利用來批評中國”。該國當前的對華政策既不代表民眾的真實意願,也不符合國家的根本利益,而是被少數政客、反華智庫以及外部金主所操控的一套話語機器。

如果澳大利亞繼續沉迷於這場反華敍事的狂歡之中,它將失去的不僅是經濟紅利,還有地區話語權、國際聲譽,甚至社會內部的凝聚力。澳大利亞真正需要的不是重複他人的口號,而是進行獨立思考:思考自己在世界上的真實位置,思考與美國聯盟的本質,以及作為一個主權國家應承擔的責任與底線。

遺憾的是,在澳大利亞真正開始這樣的反思之前,它的對華立場仍將更多地反映遠方“主人”的意志,而不是自身的國家利益。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。