鬱翔越:“製造”《崑崙山銘》?我們不妨先進行一次“崑崙”溯源之旅

guancha

【文/觀察者網專欄作者 鬱翔越】

雖然2025年尚未過半,但關於《崑崙山銘》的爭議似乎已預定了今年中國人文學術熱點的頭把交椅。

6月8日,《光明日報》發表了《實證古代“崑崙”的地理位置——青海黃河源發現秦始皇遣使“採藥崑崙”刻石》(下文稱《實證》)一文。該文介紹,近期,考古工作者在扎陵湖北岸的田野調查中,發現一處37字秦代摩崖刻石題記(下文稱《崑崙山銘》)。這一黃河源刻石是秦始皇統一中國後留下的唯一一處還現存於原址的刻石,同時也是保存最為完整的一處,意義十分重大。

這篇文章發表之後引發了學界熱議,同時也在大眾層面引發了強烈反應。

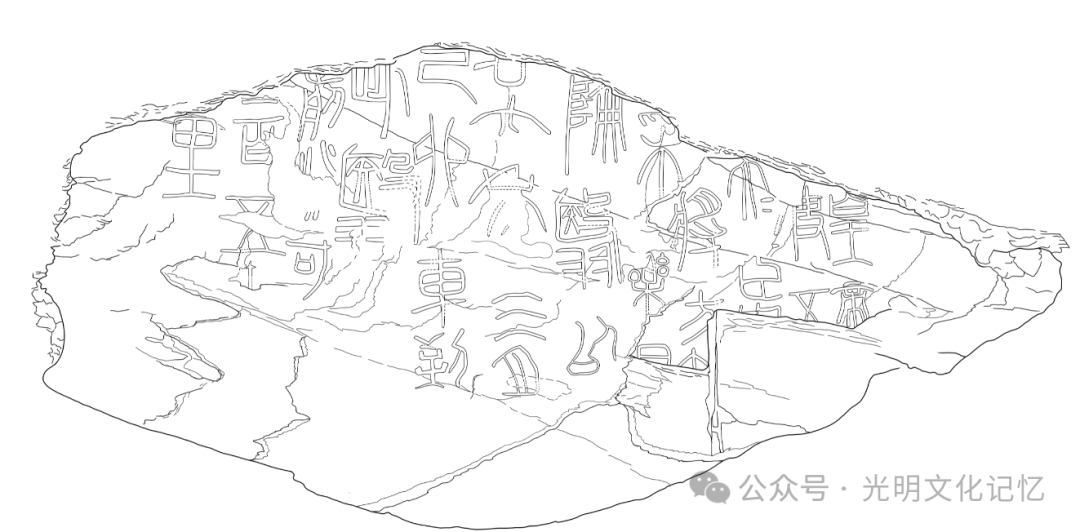

石刻照片 微信公眾號光明文化記憶

石刻線描圖及釋讀。來源:微信公眾號光明文化記憶

《實證》首先遭到了北京大學教授辛德勇的質疑,他在個人公眾號上發佈《高度懷疑乃今人偽刻——刻石造假新高度》一文,這一標題表達了他對《崑崙山銘》的鮮明態度。

隨後,更多學者加入了質疑《實證》和《崑崙山銘》的隊伍。實際上,如果學術界和社會公眾對《實證》中的論斷是一邊倒的支持,那麼這個發現可能不會激起如此大的波瀾;無論是支持者還是質疑者都給足了相關論據,這充分體現了學術民主和“百家爭鳴”有利於加深公眾對歷史議題的思考。

但在對《實證》和《崑崙山銘》的討論中,我們不能滿足於“吃瓜”,也不應該扣與學術無關的“帽子”。這場討論的作用和意義,歸根結底是促進公眾對歷史認識的深化。正如辛德勇所説:“相較於傳世文獻所載錄的歷史事項,所有考古新發現,不管是文物、文獻,還是遺蹟,所傳達的歷史信息都是孤立、片面而且零散的。”面對新發布的《崑崙山銘》,考古學和文字學學者應就事論事,將眼光聚焦在銘文本身;而歷史學者更應將其置於秦始皇所在的時空環境中考慮,或深化固有認識,或衝破思維定式。

辛德勇《發現燕然山銘》書影

一、令人疑惑的銘文

雖不能簡單就事論事,但對《崑崙山銘》的所有質疑必須立足在對其文本細讀的基礎上。

看到《崑崙山銘》以後,質疑者第一印象感覺它太“準”了,跟秦始皇求不老藥、崑崙出河源的記載一一印證;更令人歎為觀止的是,刻石最後有“前□可/一百五十/裏”的數字,而刻石所在地距離被後世認為是黃河源的星宿海,換算為秦裏恰好是150裏左右。

經驗告訴我們,古書中關於同一事物、同一事件的記載,如果不是出自同一個信息源,必定會參差多端,“太準了”,反而令人生疑。

況且《實證》一文作為如此重要文物遺蹟的首次發佈,卻沒有提供任何關於發現刻石的前因後果的訊息,包括哪個考古隊、“近期”是哪天、刻石的具體位置、是否由當地人帶路或報告等關鍵信息,給人印象是刻石是作者在田野考古中首次發現。

果然,“羣眾的眼睛是雪亮的”。消息發佈不久,網上就出現了多種質疑的聲音,最早提出具體疑點的是北京語言大學教授劉宗迪。他連發數條微博,指出銘文有以下幾大問題:

一是時間問題。銘文中提到“皇帝”,日期是“廿六年三月”,有人質疑應該是“廿七年”,雖然其中“六”字並不清晰,但初步判斷刻石中的字形明顯與“六”相近。

秦始皇二十六年(前221年),先是“齊王建與其相後勝發兵守其西界,不通秦。秦使將軍王賁從燕南攻齊,得齊王建”,而後“秦王初並天下……採上古‘帝’位號,號曰‘皇帝’”(《史記·秦始皇本紀》);這一年,完成了滅六國,始議帝號稱皇帝的壯舉。

雖然沒有明確記載秦滅齊和秦王政稱皇帝的具體月份,但毫無疑問的是,從滅齊到議帝號之間肯定有時間差。元代都實奉命探河源,至元十七年(1280年)四月從臨夏出發,經四個月方到達河源,以此類推,秦人出發最晚當在秦王政二十五年的冬天或秋天,此時秦王政尚未稱皇帝號,那麼遠在黃河源的五大夫是如何提前預見到秦始皇稱皇帝的呢?

二是季節問題。劉宗迪指出,這塊刻石稱五大夫在秦始皇二十六年三月到達距河源一百五十里處,這證明之前的行程都是在冬天進行。河源地區氣候寒冷,冬天冰天雪地,道路難行,沿途糧草供應更是問題,人馬不被凍死也會餓死。後世河源考察季節的選擇也能説明問題:如,元代的都實選了初夏四月出發,歷經整個夏天,八月到達河源;清康熙四十三年(1704年)拉錫率團查探河源,也是在夏季進行。

三是“方士”問題。劉宗迪認為,銘文中“方士”一詞,《史記》常用,但《史記》之前罕見。《史記》中“方士”多為漢人語,《秦始皇本紀》載秦始皇“悉召文學方術士,甚眾,欲以興太平,方士欲練以求奇藥。”《莊子·天下》雲,“天下之治方術者多矣”,“方士”是“方術士”的簡寫,泛指方術之士,相當於現在所説的專業技術人員的意思,並非官名或職務名。《封禪書》中屢見“方士”一詞,司馬遷用它特指熱衷長生求仙的燕齊方士一類人物,含有鄙視的意味。

實際上,除《封禪書》及沿襲《封禪書》的《漢書·郊祀志》之外,“方士”一詞使用的頻率並不高。“方士”是司馬遷對煉丹求仙、裝神弄鬼一類人物的他稱,這個稱號並不光榮,所以似乎不會被當時人用來自我標榜。

顧頡剛《秦漢的方士與儒生》書影

此外,還有“己卯”干支問題,有質疑者指出,無論是秦始皇二十六年還是二十七年三月朔日之後的干支都沒有己卯。受益於出土文獻中對秦代曆法豐富的記載和相關學者所做的大量工作,當今秦代曆法研究已十分成熟,因此對干支的質疑也需要得到重視。

劉宗迪認為,尤其關鍵的是河源問題。他在微博轉發了自己撰寫的一篇討論崑崙與河源問題的舊文《崑崙:在神話的光芒之下》,認為“張騫通西域,漢武帝據其報告將新疆和田的南山命名為崑崙,這是崑崙的位置第一次在現實地理中被確定。唐代與吐蕃交涉密切,青海黃河源頭之山被命名為真正的崑崙。”劉宗迪以此為據,指出如果秦代就形成了河源青海的認識,那麼就無法解釋漢唐之間對河源的認識為何出現倒退。

關於歷代對河源認識的深化過程,傳世文獻中有清晰的記載,清乾隆四十七年(1782年)編纂的《河源紀略》對歷代文獻進行了全面的整理。《史記·大宛列傳》明確記載,“漢使窮河源,河源出於窴,其山多玉石,採來,天子案古圖書,名河所出山曰崑崙雲。”這表明司馬遷寫《史記》時,漢人還不知道黃河源出青海,故張騫、漢武帝、司馬遷都誤以源出和田的塔里木河為黃河上游。

由於更早的文獻《山海經》記載“河出崑崙”,漢武帝認定的崑崙山位於今南疆地區;《禹貢》又説“導河積石”,漢代積石山位於“金城西南”,二者之間明顯沒有河道連接,因此《漢書·西域傳》綜合這兩種説法,提出了一種十分荒謬的河源説法:“鹽澤去玉門、陽關三百餘裏,廣袤三四百里。其水皆潛行地下,南出於積石山為中國河。”郭璞注《山海經》的時候也認為“河出崑崙,潛行地下,至葱嶺山於窴國,復分流岐出,合而東注泑澤,已而復行積石,為中國河”。

然而,憑常識就知道,這種違背“水往低處流”的常識不可能在現實中發生,因此漢代人們對河源問題犯了教條主義錯誤,不可能得出正確的認識。

據文獻記載,人們對河源的正確認識產生於西晉時期,杜預在《春秋左傳經傳集解》中雲“河源西平西南兩千裏”,張華在《博物志》中提到“河出星宿,初出甚清”。張華將河源追溯到扎陵湖以西的星宿海,這已經與河源十分接近。

隨着東晉十六國時期羌人和中原民族的交往日益密切,以星宿海為河源的説法深入人心,隋朝以此為據在阿尼瑪卿山附近設置了河源郡。唐代劉元鼎《使吐蕃經見紀略》雲“古所謂昆崙者也,夷曰悶摩黎山。東距長安五千裏,河源其間。流澄緩,下稍合眾流,色赤,行益遠,它水並注則濁。”(《全唐文》卷七百十六)其中“紫山”即巴顏喀拉山,因此劉元鼎記錄的河道就是現在所確定的黃河正源卡日曲。

唐代以後,人們對河源的認識過程頗為曲折,一方面人們根據漢代教條認為黃河上游為塔里木河,另一方面又有人將約古宗列曲作為黃河正源。新中國成立之初,仍舊錯誤地以約古宗列曲作為河源,直到1978年才將卡日曲認定為黃河正源。

通過反映中國人對河源認識過程文獻的梳理,我們可知雖然人們對河源的認識在唐代以後經歷過反覆,但毫無疑問是深入發展的。如果刻石為真,在秦始皇二十六年之前,秦人對河源的認識已經達到了現代科學測量的水平。假設這個前提成立,那麼又如何解釋漢武帝、張騫和司馬遷對河源問題認識的巨大倒退呢?

除了以上問題,銘文還有其他可以商榷之處。青海師範大學侯光良教授認為《崑崙山銘》是真古物,但現存只是整塊刻石的下半部分。如果侯光良教授所述為真,那麼略過上半部分直接將刻石解讀為秦始皇方士採藥崑崙,本就不夠嚴謹。既然刻石有嚴重殘缺,那麼保持殘缺狀態的釋文才是合理的,而不是將其強行連綴成文。

需要説明的是,人們對《崑崙山銘》提出的質疑並不能判定其為後人偽造,那些《崑崙山銘》“一眼假”的説法同樣是極不負責任的。即使質疑,也需要擺事實、講道理,在尊重相關史料的基礎上,從科學和學術的角度提出辨析意見,才能讓人信服。

二、何處是“崑崙”?

“崑崙”之名最早的記載就源於《山海經》。2017年,有媒體報道里耶秦簡中出現“琅邪獻昆陯五杏藥”的簡文,這個昆陯在琅琊,即今青島、日照一帶。復旦大學教授劉釗認為,裏耶秦簡和《崑崙山銘》中兩處“昆陯”雖非兩地,但詞源相同。實際上,《山海經》中的“崑崙”指的是觀天的明堂(觀象台)以及祭天的神壇。早期典籍中,“崑崙”為明堂之異名的説法有明確記載,比如《史記·封禪書》雲:漢武帝時“濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖,明堂圖中有一殿,四面無壁,以茅蓋,通水圜宮垣,為複道。上有樓,從西南入,命曰崑崙”。

明堂或者崑崙為觀天通神之所,表現在神話中,崑崙就成為通天之神山,而表現在宗教中,明堂就成為郊天祀神的祭壇,成為奉天承運的王者頂禮膜拜的神聖象徵,故後世祭壇往往按崑崙的造型建造,多采取崑崙的三層結構,而祭壇也往往以崑崙為名。由於崑崙的原型是明堂,因此它就可以出現在任何地方。

劉宗迪《失落的天書》書影

後來,“崑崙”成為人們心目中神山的泛稱。《爾雅·釋丘》雲:“丘,一成為敦丘,再成為陶丘,再成鋭上為融丘,三成為崑崙丘。”

《山海經》是最早記載崑崙的古書。據劉宗迪研究,《山海經》由於《山海經》原本記述的地理範圍,不出今山東及其周邊地區,《山海經》呈現的四面環海的地理格局,反映的是古代山東地理狀況,位於《山海經》西北方的崑崙,即泰山,書中説崑崙是帝之下都(天帝在人間的宮殿)、眾神之所居,中國上古唯一擁有這種神聖地位的名山非泰山莫屬,因為泰山為天帝、羣神所在,故古人才登泰山祭天神,後來的封禪泰山即由此而來。

《山海經》成書很早,保存了夏商時期的歷史記憶,後來的人不瞭解《山海經》的成書背景,不知道它反映的是山東及其周邊的地理空間,誤認為它反映的是整個中國的地理,因此基於中國版圖理解《山海經》的記載,看到崑崙位於《山海經》的西方,就誤認為崑崙是一座處於中國西部的大山,從而導致後來的人們一直致力於到中國的西北部尋找崑崙山的蹤跡。

在“崑崙”位於西北方這一地理認知的指導下,漢代人在金城郡臨羌縣(今青海湟源)設置崑崙山祠,在敦煌郡設置“崑崙障”,這表明從漢代以來有將今祁連山脈稱為“崑崙”的説法。張騫出使西域,發現西域有一條大河,它發源的地方出產玉石,正跟書中河出崑崙、崑崙產玉的記載相吻合,於是把那條河當成黃河上游,把它發源的那座產玉的山當成崑崙山,實際上,被張騫當成黃河上游的是塔里木河,被指為崑崙山是今天和田市南邊的一座山。(“河出崑崙”的説法也源於《山海經》,但清代學者郝懿行就已經指出,《山海經》中説某某水“出”某某山,意為某某流經某某山,出是流經的意思,而非源出的意思。《山海經》説河出崑崙,不過是説黃河流經崑崙,崑崙即泰山,黃河就是在流經泰山以後注入渤海的。古人誤讀了“河出崑崙”,所以捨近求遠,一門心思向西方尋找崑崙山,反而忘記了本來的崑崙就是泰山,可謂南轅北轍。)

郝懿行《山海經箋疏》書影

漢代以後,地理學家對“崑崙”的定位開始徹底“放飛自我”。魏晉南北朝時期產生的佛教文獻,如竺枝《扶南記》、康泰《扶南傳》《外國事》《佛圖調傳》《釋氏西域記》《法顯傳》。這些文獻中出現了阿耨達山即崑崙山的説法,將傳統文獻中的崑崙山等同於印度文化的須彌山。

據此,酈道元在《水經注·卷二·河水》明確提出“河出崑崙,崑崙即阿耨達山也。”這種對“崑崙”地理位置的大膽想象影響深遠,現代學者蘇雪林將“崑崙”推到兩河流域,更有網友認為“崑崙”是亞美尼亞國徽上的神山——亞拉臘山。

唐代戰略和外交中心的轉移,導致了對河源和崑崙的定位為之一變。與吐蕃的戰和,使唐代人對青藏高原地理的認識有了極大進步。

唐穆宗長慶元年(821年),吐蕃使者論訥羅到長安請和,唐朝派大理卿劉元鼎作為使節,前往邏些(今拉薩)會盟,往返均途經黃河源地區。劉元鼎一路憑弔戰場故壘,觀察山川形勢,歸長安後,撰寫《使吐蕃經見紀略》,描述沿途山川風物,尤其對河源的地理狀況做了細緻的描述。劉元鼎將他途經的紫山,視為黃河所出,認為就是古書中所説的崑崙山。吐蕃人稱紫山為悶摩黎山(巴顏喀拉山),這是歷史上崑崙山首次被坐實於黃河源頭。元代都實對河源的考察所得出的結論與劉元鼎的基本一致,因此將巴顏喀拉山視作崑崙山的説法就此確定下來。

“黃河源”石碑

清代西北史地研究雖然盛極一時,但對崑崙山位置的認識卻產生了新的混亂。清人關於崑崙山位置的觀點主要有新疆説、巴顏喀拉山説、岡底斯山説。

新疆説與漢代盛行的黃河伏流説一體兩面,本就是對地理狀況的誤解,但由於漢武帝的命名已深入人心,因此萬斯同等史學家力主這一觀點。巴顏喀拉山説則基於康熙時期對河源的科學考察,延續了劉元鼎和都實對河源的正確認識。岡底斯山説是西藏喇嘛楚兒沁藏布喇木佔巴提出的,康熙皇帝為迎合藏傳佛教以加強對西藏統治肯定了這一説法,後來徐松《西域水道記》即採取此説。

由此可見,在漫長的歷史時期中,逐漸形成了新疆崑崙和青海崑崙。新疆崑崙為漢武帝所命名,歷史悠久,青海崑崙則符合“河出崑崙”之説,證據確鑿,二者似乎難爭高低。因此從清代開始,就有學者試圖從地理學上將新疆崑崙與青海崑崙合二為一。

實際上,清人已經認識到從葱嶺到青藏高原東端的山脈可以將新疆崑崙與青海崑崙相連。19世紀以後,現代地理學的山脈概念傳入中國,俄國探險家普爾熱瓦爾斯基(Николай Михайлович Пржевальский, 1839-1888)在對中國西部進行三次考察後,第一次在地圖上畫出了今日崑崙山脈的輪廓:從帕米爾高原發端,沿着塔里木盆地和青藏高原的交界,迤邐向東,形成橫亙於新疆和西藏之間的弧形“山牆”,這道山牆延伸到柴達木盆地的西緣,然後分為兩支,一支沿柴達木盆地北緣向東北延伸,形成阿爾金山脈和祁連山脈,一支則沿柴達木盆地南緣向東南延伸,形成巴顏喀拉山脈等山系,一直延續到四川西部的岷山,這一系列山系構成了中國境內最為漫長的山脈,都屬於崑崙山脈的範圍。

自此,現代意義上的崑崙山脈正式產生,這條山脈連接了歷史悠久的新疆崑崙與合乎記載的青海崑崙,在廣袤的中國西部大地上遙相呼應。

由新藏公路黑卡達坂望向西崑崙山脈維基百科

上面我們已經揭示了“崑崙”與河源的密切關係,中國人尋找河源的過程同樣也是發現“崑崙”的過程。

黃河被稱為中華民族的母親河,崑崙則被人們視作中華民族集體記憶的原點。“崑崙”從神話中走來,它是《山海經》古圖中的世界中心,是諸神所居的“帝之下都”。但是,“崑崙”從《山海經》和神話裏走來,在廣袤的西部安家落户,綿延成長,與中國的政治現實緊緊地聯繫在一起。漢武帝對“崑崙”的命名,表明他對自己開疆拓土功業的肯定;乾隆帝讓“崑崙”重回新疆,是為了清朝對新疆的主權尋求地理學的依據。

而對於當今中國而言,崑崙山脈像一條巨龍,縱貫蔓延於青藏高原與塔里木盆地之間,所經地區山川壯麗,民族眾多,文化斑斕多彩,弘揚崑崙文化可以展現中華文化多元一體的特質,有利於鑄牢中華民族共同體意識。正是有鑑於此,崑崙山脈沿線的青海、新疆、西藏等地學術機構開展了崑崙文化的調查、研究,為未來的崑崙文化公園建設提供知識準備。

2024年12月22日,教育部在清華大學召開了哲學社會科學重大項目“傳承發展崑崙文化與鑄牢中華民族共同體意識研究”開題會,學界關於崑崙文化研究的熱情日益高漲。在此背景下,河源刻石橫空出世,被認為是秦始皇派出的採藥方士所立,刻石中赫然出現“崑崙”的名字,由此在網絡媒體上一時掀起千重浪,也就毫不意外了。

三、中國早期地理知識是怎麼傳承的

以上對於河源和崑崙的認知歷史的簡單回顧,旨在説明,由於文獻記載提供了足夠的反證,證明秦始皇時期尚不知道黃河源於青海,而新發現的崑崙刻石又缺乏充分的考古學信息支持,因此才惹來眾多質疑。

除了劉宗迪提出的質疑點外,還有其他學者提出的一些質疑也值得注意,比如胡文輝認為,“採藥”一詞不見於先秦乃至兩漢文獻,且從銘文內容來看也不符合勒石記功文辭的體例。歷史博主王寧認為,即使刻石為真,但也只能證明秦人相信崑崙在他們國家的西方,派人去尋找仙藥,不然漢武帝用不着多此一舉重新命名崑崙山。

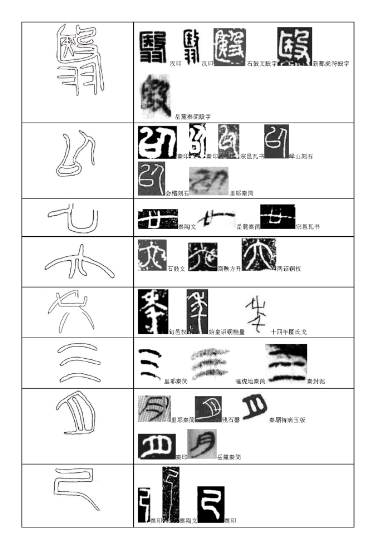

但對《實證》和《崑崙山銘》支持的聲音也不低,而為刻石可靠性辯護的學者,也從各個方面進行論證。比如劉釗認為,崑崙刻石的文字時代特徵明顯,風格統一,看不出什麼破綻;從文本上看,銘文文字簡潔、語法規範,五大夫之名“翳”也符合秦漢的起名習慣。劉釗還認為,刻石文字距目前的地面很近,若是現代人偽造,下邊的字要躺着才能鑿刻,這顯然有悖常理。

崑崙刻石與秦漢文字形體比較表 劉釗製作

值得注意的是,由於《崑崙山銘》的公佈略顯倉促,《實證》中的釋文也有爭議,如“方士”與“方支”、“採藥”與“採樂”、“廿六”與“卅六”“廿七”,“行”與“兆”、“一百五十里”與“二百五十里”等等。由於釋文的爭議直接影響對《崑崙山銘》可靠性的判斷,因此相關爭議有繼續深入討論的必要,復旦大學教授郭永秉就主張應該重新釋文。

針對劉宗迪的幾點質疑,有學者主要針對劉宗迪指出的皇帝號問題、季節問題方面進行反駁和辯解。但對於劉宗迪提出的最關鍵疑點,即河源認知問題,反倒沒有人提出有力的反駁。在微博上,只有科幻作家寶樹與劉宗迪進行了認真的辯論。寶樹似乎並沒有預先認定刻石為真,而是站在中立的立場,從邏輯上對劉宗迪的説法進行質疑。

劉宗迪認為,如果秦始皇已經知道黃河真源在青海,秦代已將此處的山命名為崑崙山,這麼重要的地理知識為何到了西漢反而不知道了,導致張騫、漢武帝、司馬遷這些地理知識最豐富的西漢人,還錯把塔里木河當黃河上游、錯把于闐南山指為崑崙山?

針對上述質疑,寶樹主張,秦始皇時代的知識在秦漢之交的變亂中遺失了,人死了,資料被燒了,自然就沒人知道了。

對此,劉宗迪從地理學知識制度的角度回應寶樹:

“知識除了書面,還會口傳。黃河源、崑崙這種地理知識,在當時是知識界孜孜以求的。西漢初期,秦始皇的博士很多還活着呢。《尚書禹貢》中就有導河積石、西方崑崙的記載,秦博士伏生傳《尚書》,《尚書》很早就納入五經博士,如果崑崙、河源地理位置秦代已經確知,《尚書》學者會失傳?司馬遷會不知道?黃河源、崑崙這種地理知識,在當時是知識界孜孜以求的。

西漢初期,秦始皇的博士很多還活着呢。《尚書·禹貢》中就有導河積石、西方崑崙的記載,秦博士伏生傳《尚書》,《尚書》很早就納入五經博士,如果崑崙、河源地理位置秦代已經確知,《尚書》學者會失傳?司馬遷會不知道?”

寶樹提出假設:採藥者到了河源,但可能沒有回來,即使回來了,也可能因為各種原因而導致其河源知識沒有被共享。

劉宗迪則回應稱:西周時期學在官府,很多早期文獻和知識隨着禮崩樂壞而散失,中國的知識制度到了戰國時期就發生根本改變,學在官府為諸子百家代替,稷下學宮等學術機構成為知識的集散地,學術變得公開化,秦漢沿襲齊國稷下學宮制度,建立博士制度,進一步保證了知識的傳承和傳播,像河源地理、崑崙地理這種涉及到《尚書》的知識是很難失傳的。至於關於翳等發現河源但沒有回來的假設,姑且假設有這種可能性,但按刻石文説法,他們是去採藥,而不是探河源,這意味着在他們出發前就已經知曉河源,也就是説,秦朝中已經有了河源的地理知識。

對於秦代的河源地理認知問題,《史記·封禪書》中的一段記載更能佐證劉宗迪的觀點:

昔三代之皆在河洛之間,故嵩高為中嶽,而四嶽各如其方,四瀆鹹在山東。至秦稱帝,都咸陽,則五嶽、四瀆皆並在東方。自五帝以至秦,軼興軼衰,名山大川或在諸侯,或在天子,其禮損益世殊,不可勝記。及秦並天下,令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也。

於是自餚以東,名山五,大川祠二。曰太室。太室,嵩高也。恆山,泰山,會稽,湘山。水曰濟,曰淮。春以脯酒為歲祠,因泮凍,秋涸凍,冬塞禱祠。其牲用牛犢各一,牢具珪幣各異。

自華以西,名山七,名川四。曰華山,薄山。薄山者,衰山也。嶽山,岐山,吳嶽,鴻冢,瀆山。瀆山,蜀之汶山。水曰河,祠臨晉;沔,祠漢中;湫淵,祠朝;江水,祠蜀。亦春秋泮涸禱塞,如東方名山川;而牲牛犢牢具珪幣各異。而四大冢鴻、岐、吳、嶽,皆有嘗禾。

這段記載表明,秦始皇為了改變先秦名山大川皆在東方的不平衡格局,特意增加了西方山川,其中包括當時被認為是江源的瀆山(汶山)。《禹貢》雲“岷山導江,東別為沱”,岷山即汶山。既然秦始皇將當時被認為江源的汶山列入國家祀典,那麼如果秦始皇當時已經發現了河源崑崙所在,並且已經派人去崑崙採藥,就算他還沒有把崑崙納入版圖,以崑崙之神聖、以始皇之好大喜功,豈有不把崑崙山納入國家祀典之理?

毫無疑問,寶樹對劉宗迪的質疑是非常有價值的,這讓我們對《實證》和《崑崙山銘》的討論上升到了更高的層次,即:中國早期地理學知識的傳承製度是什麼樣的。實際上,如果我們對這個問題有一定的瞭解,就不難理解為什麼劉宗迪認為崑崙地理和河源地理知識不可能失傳。

學在官府、學術機構保證了知識的獲取、保存和傳承。中國古代地理知識制度既有不同學科知識制度的共性,又有自己的個性。春秋時期之前,知識傳承的制度是“學在官府”。章學誠對“學在官府”有十分精闢的描述:“有官斯有法,故法具於官。有法斯有書,故官守其書。有書斯有學,故師傳其學。有學斯有業,故弟子習其業。官守學業皆出於一,而天下以同文為治,故私門無著述文字。”(《校讎通義·原道》)

春秋戰國時期,隨着西周封建制度的崩潰和社會階層的重新洗牌,原來被貴族壟斷的教育制度崩潰,這些掌握知識的“王官”下沉民間,原來“王官之學”的內容轉化為私家之學,知識開始從貴族向平民流動,據《漢書·藝文志》所言,諸子十家都是特定種類“王官”進入民間後演變而來的。戰國時期,諸子百家代替學在官府,稷下學宮等學術機構成為知識的集散地,學術變得公開化。秦漢沿襲齊國稷下學宮制度建立博士制度,進一步保證了知識和傳播。

位於山東淄博市臨淄區齊都鎮小徐村西的齊故城小城西門外建築基址羣,被基本認定為稷下學宮遺址。圖為建築基址平面圖 北京日報

然而,地理學作為“王官之學”延續的時間遠比其他學科要久得多。辛德勇認為地理學“王官之學”的屬性從東漢時期才開始發生變化,直到西晉時期才得以根本改觀。作為“王官之學”的地理學在《周禮》中有詳細記載。《周禮》記載表明掌管地理知識的官員主要是職方氏(包括土訓和誦訓),其中土訓掌管“地慝”,即自然地理知識;誦訓掌管“方慝”,即人文地理知識。

在其他學科打破官府壁壘紛紛傳入民間的同時,地理學作為“王官之學”的地位一直保持到西晉時期。至少在秦漢時期,地理知識還被官方壟斷,《尚書·禹貢》更是成為神聖不可侵犯的經典,一個明顯的證據是我們找不到秦漢時期的私人地理著述。

《漢書·藝文志》中沒有收錄符合後世史部地理類的著作,只有子部五行類的“形法”書,這類著作“大舉九州之勢以立城郭室舍形,人及六畜骨法之度數、器物之形容以求其聲氣貴賤吉凶”;除《山海經》外,雖然也在討論地理問題,但主要是和人居環境中的禮儀吉凶問題有關,與自然地理和人文地理知識無涉。

讀到這裏我們會發現,這些“形法”類著作的唯一例外是《山海經》,《山海經》中的《大荒經》和《海經》原型應是藏於官府的地圖,《山經》則是官府進行的國土資源調查資料彙編,它們在戰國時期流入民間,為《莊子》《楚辭》《呂氏春秋》《淮南子》作者所見。因此在秦漢時期,地理學仍舊維持“王官之學”的地位,公之於眾的地理文獻僅有流傳已久的《山海經》和地位神聖的《禹貢》。

賈耽《海內華夷圖》

為什麼在其他學科知識進入民間後,地理學知識依舊保持“學在官府”狀態呢?這要從地理學在治國理政中的極端重要性入手。

回顧中西曆史,地理學(尤其是人文地理學)與政治的關係是與生俱來的,古希臘地理學家斯特拉波認為地理學“對社會生活和統治藝術有重要意義”,而17、18世紀創立近代地理學的歐洲學者則將地理學視作“瞭解歷史和作為統治的一種實際輔助”(哈特向:《地理學的性質—當前地理學思想述評》)。

1897年,德國地理學家拉採爾(Friedrich Ratzel,1844-1904)正式提出了“政治地理學”這一概念。人類政治文明發展歷程表明,一個地方的地理、人口與技術條件很可能決定人類早期國家能否興起。一個國家的疆域大體是國家組織能力與地理、技術、軍事競爭等因素決定,因此政治家需要掌握足夠的地理知識去解決現實的政治問題,並將對地理知識的壟斷性解釋內化為意識形態的一部分,在二者基礎上就形成了與政治體系配套的地理學,我們可以稱作官方地理學。

實際上,將地理學知識運用於治國理政的實踐,在我國有悠久的傳統。復旦大學教授周振鶴認為,觀察中國古代政治地理學可以從三方面着眼:一是思想家對於理想政治制度中地理因素的闡述,二是歷史學家或地理學家將地理要素作為政治體制一個組成部分的觀點,三是政治家利用地理因素解決政治問題的具體操作過程。

在地理學尚屬“王官之學”的年代,《禹貢》作者規劃了“九州”和“五服”兩種政治地理格局,秦始皇確定對西方山川的祭祀以改變先秦名山大川皆在東方的不平衡格局,漢武帝依據《禹貢》對新開拓疆域山川進行命名,這些例子都證明地理知識在秦漢統一國家建立過程中發揮的重要作用。《禹貢》作為官方地理學的經典,地位十分重要,而崑崙地理與河源地理與《尚書》密切相關,相關知識一旦產生是很難失傳的。

周振鶴《中國歷史政治地理學講義》書影

秦滅六國和秦漢之際“王官地理學”的傳承,在文獻中有清晰的脈絡。《史記·刺客列傳》記載荊軻刺秦王攜帶督亢之地圖,以表達燕國對秦國獻土的誠意:

燕王誠振怖大王之威,不敢舉兵以逆軍吏,願舉國為內臣,比諸侯之列,給貢職如郡縣,而得奉守先王之宗廟。恐懼不敢自陳,謹斬樊於期之頭,及獻燕督亢之地圖、函封,燕王拜送於庭,使使以聞大王,唯大王命之。

又《史記·蕭相國世家》載:

沛公至咸陽,諸將皆爭走金帛財物之府分之,何獨先入收秦丞相御史律令圖書藏之。沛公為漢王,以何為丞相。項王與諸侯屠燒咸陽而去。漢王所以具知天下阸塞,户口多少,強弱之處,民所疾苦者,以何具得秦圖書也。

《蕭相國世家》中提到的“圖書”,山東大學教授江林昌認為夏商周秦漢時期的“圖書”很多都是以山川神怪崇拜為內容的文獻,這類文獻的“圖”表現山川形勢,“書”則是對圖中內容的説明。

由此可見,“圖書”是當時地理文獻的主要保存形態,在“王官地理學”的背景下被朝廷收藏。蕭何所得秦“圖書”以上使劉邦能詳盡地知道天下山川的險關要塞、户口多少、人力物力強弱的地方,這表明這些“圖書”就是官方的地理文獻。

兩條記載展示了秦滅六國和秦漢之際地理學知識清晰的傳承脈絡:秦滅六國應該將各國“圖書”運回咸陽收藏,而漢代又能將這些“圖書”在國家治理中發揮價值。這足以證明古代帝王對於地理知識的重視。我們據此可以確定,秦漢之際不存在地理知識傳承中斷的問題。

既然秦人河源地理和崑崙地理知識失傳的可能性極小,那麼如果後世沒有對秦始皇派人去崑崙採藥相關記載,就足以證明秦代並不存在相關河源地理和崑崙地理知識。

關於《實證》和《崑崙山銘》中所見秦代並河源地理和崑崙地理知識是否存在的問題,其實我們還能找到更明顯的證據:《史記》中沒有記載就很能説明問題。

眾所周知,司馬遷父子擔任太史令,這是一個與國家祭祀關係密切的職務,《秦始皇本紀》中大篇幅敍述了秦始皇求仙問藥的事蹟,《封禪書》則記載了秦始皇至漢武帝時期方士參與國家祭祀的具體狀況,而太史令正好是這些國家祭祀的參與者。因此,司馬遷父子所掌握的和方士有關的資料不但十分詳盡,而且是獨有的第一手材料,可信度極高。秦始皇求仙問藥可能不為當時大多數人所知,但在司馬遷父子這裏卻從來不是秘密。

在司馬遷的記載中,關於秦始皇求仙問藥的傳聞主要在東方(尤其是盛產方士的齊燕兩地),如果真的有五大夫翳去河源採藥,那麼司馬遷不可能漏記;如果五大夫翳從這次採藥之旅帶來了關於河源地理和崑崙地理的新知識,那麼司馬遷不可能在《大宛列傳》中在河源問題上犯低級錯誤。如果《崑崙山銘》確實如《實證》所説那樣,那麼《史記》相關敍事體系將被顛覆。

四、走出《崑崙山銘》論爭

人文社會科學從來就跟民族主義、政治立場、政黨政治密不可分,學者不可能置身於歷史之外,也不存在絕對意義上的“價值中立”。服務國家政治、文化建設,本來也是學者的重要任務之一。但是,學術以求知、求真為根本使命,而政治和文化建設也只有建立於實事求是的基礎上,才能行穩致遠。任何無中生有、蓄意迎合和媚俗的學術,或許能引起一時喧囂,但最終必將對國家的政治和文化建設造成傷害。

在這個方面,日本人藤村新一的考古造假事件就殷鑑不遠。1981年至2000年間,日本東北電力公司職員藤村新一受民族主義情緒驅動,認為日本亟需證明本土人類起源以抗衡外來説,於是通過偽造一百餘處考古發現,將日本本土人類活動史從3萬年前提前到70萬年前。最終,藤村新一的騙局被現場抓拍被揭穿。在藤村造假的20年內,學界迷信權威、缺乏監督,甚至排擠質疑者,助長了這一騙局。藤村造假事件被曝光後,日本歷史教科書被迫重寫、地方依託假遺址發展的旅遊業崩潰,學術界也因長期包庇質疑者而威信掃地。

考古專家藤村新一在工作中

考古學從其誕生之日起,就跟民族主義結下了難分難解的姻緣。西方列強考古學家從東方、美洲和非洲盜掘、掠奪文物,陳列於大英博物館、盧浮宮博物館中,炫耀是稱霸世界的“文治武功”;落後國家的考古學家用考古證明本民族久遠的歷史、燦爛的文明,為本民族的自立自強樹立文化自信心。

包括考古學在內的中國現代人文社會科學都誕生於救亡圖存的年代,中國現代考古學與中華民族的偉大復興歷程休慼與共:仰韶彩陶文化的發現證明了華夏新石器文明源遠流長,燦爛輝煌,城子崖大汶口文化的發現徹底推翻了中華文明西來説的讕言,安陽殷墟遺址的發現更是讓堙埋數千年的殷商文明重見天日,證明了史書記載的可靠性。中國現代考古學的每一重大發現,都與民族自強的步伐環環相扣。

正是因此,中國考古學越來越引起國家的重視,公眾也對考古發現表現出高度的熱情,每有新的重要文物和遺址發現,都會在整個社會引發關注。近年來的海昏侯、三星堆、武王墩等重要遺址的發現就是很好的例子。

青銅龜背形網格狀器(2022年三星堆七號祭祀坑出土) 作者提供

考古學的重要性日益彰顯,對於考古遺址和文物的鑑定越是需要嚴格地保持科學態度。華夏文明源遠流長,光芒萬丈,我們有浩如煙海、傳承有序的文獻丹青,有山藴海藏、顛撲不破的文物寶藏,中華民族要立足於世界民族之林,根本不需要那些虛妄的造作、輕狂的文化泡沫。學者為現實服務“致用”所提出的觀點及其論證的前提是嚴謹的“求真”,只有在“求真”態度下做出的學術成果才能“致用”。

當下,崑崙國家文化公園建設以及相關的研究活動正在有序的推進,河源刻石這種與既有歷史知識和文獻記載嚴重衝突的地上文物,在沒有得到科學斷代和可靠性論證的地上文物,最好還是謹慎對待。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。