夏培朝、魏鋮:首個考古發掘的新羅質子墓,揭示了什麼?

guancha

【文/ 夏培朝 魏鋮】

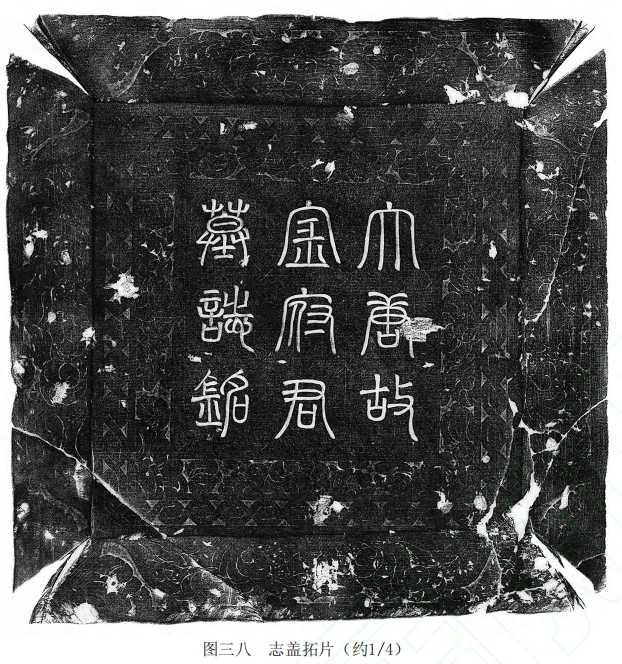

2022年6月,陝西省考古研究院在西安市雁塔區東姜村發掘了一座唐墓,出土墓誌一合,墓主為葬於貞元十年(794年)的新羅質子金泳。關於在唐新羅王族成員的墓誌,先前僅見大曆九年(774年)的金日晟墓誌[1],但來源不明。本次新出的金泳墓誌是首次經考古發掘出土的在唐新羅人的墓誌,背景信息明確,志文記載了金泳本人及其先世的諸多內容,這對研究唐與新羅的關係多有裨益。現將墓誌內容考釋如下。

墓室正視圖

一、金泳家世

志文載金泳的祖父為金義讓,唐玄宗開元初年受新羅國王派遣入唐宿衞,而其身份為“新羅國故王堂兄”。所謂“故王”,當指金義讓入唐時在位的新羅國王,該志撰文時此王已故,因此以“故王”稱之。考之文獻記載,長安二年(702年)新羅王金理洪卒後,其弟金興光繼位,直到開元二十五年(737年)去世[2],諡號聖德王[3],可見開元初年在位的新羅國王為金興光,因此金義讓當是金興光的堂兄。

金義讓入唐後,獲授官職,志文所記“金紫光祿大夫、試太常卿”當為其最終官職。其中,金紫光祿大夫為正三品文散官[4],九卿之一的太常卿為正三品職事官,“掌邦國禮樂、郊廟、社稷之事”[5]。志文稱“試太常卿”,因此金義讓獲授的太常卿一職為試官,而非正官。

金義讓傳世文獻無載,但見於定陵陵園蕃酋像的題名。2016年,陝西省考古研究院在定陵陵園遺址發現了一尊蕃酋像的兩件殘塊,其中軀幹部分殘塊的背部題刻有文字,殘存“衞將”和“金義讓”五字。關於金義讓此人,田有前推測其為中宗時期的新羅遣唐使金思讓,而“思讓”和“義讓”為一名一字關係,或為題刻者因音近而致誤,“衞將”則是某衞將軍之殘缺[6]。據《三國史記》記載,金思讓於新羅聖德王二年(703年)被派遣入唐,並於次年三月返回新羅[7]。據金泳墓誌,金義讓在開元初年才入唐,至少晚於金思讓入唐十年,兩人入唐時間不同。更為重要的是,金思讓的身份為遣唐使,入唐次年即歸國,而金義讓則是入唐宿衞。無論入唐時間抑或生平,兩人截然不同,所以蕃酋像上題刻的“金義讓”並非金思讓。唐中宗李顯於景龍四年(710年)十一月葬於定陵[8]。其後睿宗於開元四年(716年)十月葬於橋陵[9]。志文所記“開元初”當指開元元年(713年)或稍晚,可見金義讓的入唐時間略晚於中宗入葬定陵。可以推測,金義讓入唐之時,包括蕃酋像在內的定陵部分附屬設施可能正在修建,因此金義讓的形象被納入定陵。而橋陵蕃酋像的修建時間稍晚於金義讓入唐,亦有極大可能存在題名金義讓的蕃酋像,這有待今後的考古工作驗證。

志文載“因宿衞而有三男流於闕下,其長子皇授中散大夫、可光祿少卿,則君之考也”,可知金義讓有三子留在唐廷,其中長子即金泳的父親。該處僅記了金泳父親在唐廷獲授的官職中散大夫、光祿少卿,而未載其名諱。其中,中散大夫為文散官,正五品上階[10],光祿少卿為職事官,從四品上階,光祿卿“掌邦國酒醴、膳羞之事”,而光祿少卿是光祿卿的副職[11]。

二、金泳生平

1.襲其父質

志主金泳於“貞元十年(794年)五月壹日”“終於京兆府太平裏之館第”,“春秋卌有八”,據此,其應生於唐玄宗天寶六載(747年),後金泳“以父之胤而襲其質者”,即金泳的質子身份承襲其父。

新羅入質宿衞始於貞觀二十二年(648年),金春秋因求助唐廷出兵百濟向唐太宗表示願留子宿衞[12]。根據史料記載,宿衞者有宿衞質子、宿衞學生兩種,唐中後期入唐求學的一般稱為宿衞學生,早期宿衞質子身份具有雙重性,既是學生又是質子[13]。宿衞質子帶有較強的政治色彩,其在唐宿衞期限並無固定,既有次年歸國者,又有居唐二十餘年甚至於終老唐土者,宿衞學生則“通常為十年”[14]。金泳質子身份承襲其父,因此金泳父親亦為質子,推測在金義讓卒後,其長子承襲其質子身份留在唐廷。唐代四夷質子中是有長期居唐,世代為質的現象[15]。雖然唐代有這種襲質傳統,但新羅作為唐代納質宿衞最多的,尤其是經歷了唐羅戰爭後,從武則天長安二年(702年)兩國之間的朝貢關係逐漸恢復正常,玄宗開元二年(714年)新羅重新向唐派出質子宿衞闕庭,開元天寶中史料有記載的多達7次[16],金泳祖父金義讓就是在開元初入唐宿衞。從入唐宿衞人選看,似乎新羅並未有襲質的現象。安史之亂期間新羅入質侍子罕見,直至德宗貞元十六年(800年)後,新羅入唐宿衞才又逐漸頻繁起來,而這段時間恰好是金泳父親與金泳為質子的時間。因此,或可推測由於安史之亂,唐羅的交流一度中斷,新羅無法派出新的宿衞質子,唐廷即任命金泳及其父親為質子,以處理兩國事宜。

2.佐使銜命

大曆三年(768)年,金泳首次受命作為宣慰副使回國。關於該年唐廷與新羅的交往,《舊唐書·新羅傳》記載“(大曆)三年,上遣倉部郎中、兼御史中丞、賜紫金魚袋歸崇敬,持節齎冊書往吊冊之,以乾運為開府儀同三司、新羅王,仍冊乾運母為太妃”[17]。這一年代宗派遣歸崇敬出使新羅,對金乾運及其母親進行了冊封。而金泳作為歸崇敬的副官一同出使,因此也得以在行前獲授“將士郎、韓王府兵曹參軍”。其中,將仕郎為最低一等的文散官,從九品下階[18];韓王府兵曹參軍為職事官,正七品上階[19]。唐代宗第七子李迥於“寶應元年(762年)封韓王。貞元十二年薨”[20],故金泳擔任兵曹參軍時的府主應為韓王李迥。但自從玄宗開始將皇子安置於十六王宅集中居住後,親王例不出閣,親王府的僚屬也隨之虛化,並無實際職掌[21],可見金泳此次獲授的官職僅為虛職,其作為李迥僚屬的身份也徒有虛名。

由“宣命畢而復歸,恩命優加重賞,授朝散大夫、試太子洗馬”可知,金泳在此次出使新羅返回後,得到了代宗的重賞,獲授官職“朝散大夫、試太子洗馬”。其中,朝散大夫為文散官,從五品下階;太子洗馬為職事官,從五品上階[22]。代宗長子李適於廣德二年(764年)被立為皇太子[23],因此金泳擔任太子洗馬時的東宮之主為李適。但與親王府僚屬從玄宗時已虛化一樣,因太子從玄宗時也不再居住東宮,其屬官也淪為虛職。可見,金泳返回唐廷後的此次升遷,雖然職事官的品階從正七品上階提升到從五品上階,但並未改變所任仍為虛職的性質。此後,因“丁太夫人憂,居喪三年”,金泳之母在其擔任太子洗馬期間去世,金泳也按唐廷的禮制去職守孝三年。

3.再赴東國

金泳在德宗貞元元年(785年)三十九歲前已結束守孝又一次任副使前往新羅。據史料所載,貞元元年唐廷前後兩次派遣使者前往新羅,分別對金良相、金敬信進行冊命。關於第一次冊命,《舊唐書·新羅傳》記載“貞元元年,授良相檢校太尉、都督、雞林州刺史、寧海軍使、新羅王,仍令户部郎中蓋壎持節冊命”[24],而《冊府元龜》記載“貞元元年正月,以秘書丞孟昌源為國子司業、兼御史中丞、新羅弔祭冊立使……至是,詔授良相檢校太尉、都督、雞林州刺史、寧海軍使,遣昌源吊冊之”[25],兩處所記均是對金良相的冊命,但所記使者一為蓋壎,一為孟昌源。究竟使者是何人,朝鮮史書《三國史記》中記載:“六年(新羅宣德王金良相六年)春正月,唐德宗遣户部郎中蓋壎,持節冊命王為檢校太尉、雞林州刺史、寧海軍使、新羅王”[26],因此此次冊立使者極可能是蓋壎。關於第二次冊命,《舊唐書·新羅傳》記載“其年,良相卒,立上相敬信為王,令襲其官爵”[27],而《冊府元龜》記載“是年,新羅王金良相卒,其上相金敬信為王,詔令襲其官爵”[28],兩處所記內容一致,但均未載使者為何人。因此貞元元年的第一次冊命是對早在建中四年(783年)已被國人立為王[29]的金良相進行冊命,建中四年十月至興元元年(784年)七月德宗因涇原兵變出逃奉天[30],導致時局極為混亂,那麼遣使赴新羅推遲到兵變平息後的貞元元年正月也頗為合理,而第二次冊命則是對當年新立的金敬信進行冊命。志文稱此年“本國王薨”,而本年所薨之王為金良相,那麼金泳當是作為弔祭冊立副使參與了第二次冊命,即隨從正使弔祭當年去世的先王金良相,並冊立新王金敬信。因金泳此次出使新羅,得以在行前拜官試衞尉少卿。衞尉少卿為從四品上階職事官,衞尉卿“掌邦國器械文物之事”,而衞尉少卿是衞尉卿的副職[31]。與前兩次所授試官皆為虛職不同,本次所授的試衞尉少卿具有實際職掌。

金泳第二次作為副使出使新羅後,被新受冊命的新羅國王金敬信奏請唐廷讓其兼任蕃長一官。金泳出身於新羅王室,通曉本國風俗,可以很好地管理在唐新羅人,即所謂“風俗廣通於海隅”;又自幼成長於長安,熟悉中原禮制,出使東國新羅可以很好地踐行禮義,即所謂“禮義大興於東國”。蕃長是唐宋時期用於管理外國僑民事務的官員,人選一般是從外國僑民中挑選的有聲望者[32],資歷豐富的金泳被任命為蕃長也合乎情理。蕃長這一官職目前最早見於高足酉墓誌,據該志其於證聖元年(695年)獲授高麗蕃長[33],而金泳是目前所見史料中唯一一位擔任新羅蕃長者。據志文,金泳生前居住在“京兆府太平裏之館第”,此處既雲“館第”,則金泳可能並未置辦私宅,而是居住在太平坊的新羅館第之內。太平坊位於皇城含光門西南,與皇城內鴻臚寺、衞尉寺相距不遠,新羅館第位於此坊當不是巧合。舒王李元名、衞王李重俊等人之宅也在此坊[34]。

4.葬於唐土

值得注意的是,直到時隔九年之後的貞元十年金泳去世,其再也未有所升遷。開成元年(836年),新羅國質子、試光祿卿金允夫向唐文宗進狀稱:“本國王命臣入朝充質二十六年,餮矣。三蒙改授試官,再當本國宣慰及冊立等副使,準往例皆蒙特授正官”[35],可見在開成元年以前,已形成質子歷任三次試官並作為副使兩次出使本國,即可特授正官的慣例。從金泳的經歷來看,其在貞元元年第二次出使新羅返唐後已滿足特授正官的這一條件,但此後生前未再升遷,或與當時尚未形成這一慣例有關。

志文載“鴻臚以奏,聖上宸悼,錫以優例,詔賜使持節、都督登州諸軍事、登州刺史,賻贈疋帛”,可知金泳去世後獲贈官職使持節、都督登州諸軍事、登州刺史,登州都督為中都督[36],正三品[37]。登州是渤海的重要口岸,也是新羅遣使赴唐的必經之地[38],在登州的蓬萊、牟平、文登等地有“新羅坊”“新羅所”,組織管理新羅人貿易的機構叫“構當新羅所”[39],因而金泳獲贈登州都督應與其新羅人的特殊身份有密切關係。

三、相關問題

1.關於撰者良説

墓誌撰者為良説,志文中其自稱“廣文館進士從侄良説”,可知良説為志主金泳的從侄。良説其人檢索史料未見,《三國史記》載:“八月,授前入唐宿衞學生梁悦豆肹小守。初,德宗幸奉天,悦從難有功,帝授右贊善大夫,還之,故王擢用之”[40]。良説之“説”與“悦”相通,其音與梁悦同,亦做過宿衞學生,可能為同一人。但從梁悦生平事蹟來看,其於德宗涇原兵變(784年)時從難有功被授予右贊善大夫,而金泳去世時(794年)良説仍為廣文館進士,兩者身份存在較大差異,因此撰者並非梁悦。廣文館是唐代國子監下轄的官學之一,始設於天寶九載(750年),一直持續到唐末[41]。唐代官學實行對外開放政策,“四夷若高麗、百濟、新羅、高昌、吐蕃,相繼遣子弟入學”[42]。官學修習科目包括明經、秀才、俊士、進士等,志文既稱“廣文館進士”,可知良説在廣文館所習之科為進士科。唐廷曾設“賓貢進士”專科,為“四夷”留學生舉行單獨考試,以便其出仕任官[43]。因此良説在撰寫該志文之時,正在廣文館修習進士科,以待參加考試。從行文來看,志文有多處語句不太通順之處,如“其長子皇授中散大夫、可光祿少卿,則君之考也”一句本為直敍,卻加“可”字。“可”字常見於唐代授官制(詔)書,制(詔)書文本大體可分為前後兩部分,前一部分敍述受官者的功績,後一部分陳列所受之官,如建中二年的詔書“二庭四鎮,……皆侯伯守將交修共理之所致也。伊西北庭節度觀察使李元忠可北庭大都護,四鎮節度留後郭昕可安西大都護、四鎮節度觀察使”[44],官職前加“可”字可使語句通順。但該志此處的“可”字卻頗為齟齬,可以推測此處或是直接照抄金泳的授官制書而來,這也反映了作為新羅留學生的良説文字功底有所欠缺。

2.關於金泳的葬事及葬地

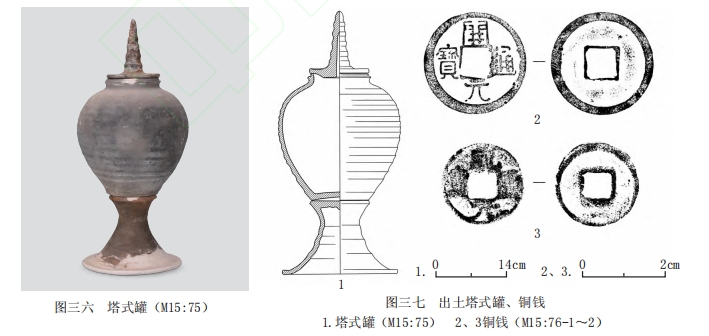

志文載“及葬日,官給車轝、縵幕、手力,兼賜詔祭棺槨、墓地等,仍令長安縣令專知葬事者”,可知金泳的喪事由官方操辦。關於品官的喪事標準,依大曆五年(770)敕文所定:“應準敕,供百官喪葬人夫、幔幕等:三品以上,給夫一百人;四品、五品,五十人;六品以下,三十人。應給夫須和僱,價直委中書門下文計處置。其幔幕,鴻臚、衞尉等供者,須所載幔幕張設人,併合本司自備。如特有處分,定人夫數,不在此限”[45],其中“人夫”即志文所謂“手力”,金泳獲贈的登州都督為正三品官職,那麼其官給手力的人數當依照“三品以上,給夫一百人”的規定執行。關於其墓葬隨葬品,《唐六典》載:“三品以上九十事,五品以上六十事,九品已上四十事。當壙、當野、祖明、地軸、誕馬、偶人,其高各一尺;其餘音聲隊與僮僕之屬,威儀、服玩,各視生之品秩所有,以瓦、木為之,其長率七寸”[46]。其後在開元二十九年(741)正月十五日唐廷詔敕:“三品以上明器,先是九十事,請減至七十事;五品以上,先是七十事,請減至四十事;九品以上,先是四十事,請減至二十事;庶人先無文,請限十五事。……其別敕優厚官供者,準本品數,十分加三等”[47],因此金泳墓葬內明器當在70~90事左右。金泳墓雖經盜擾,但仍出土較多隨葬品,尤以陶俑居多。修復完整者80件,推測原數量應高於90件,但這80件中家禽家畜類陶塑55件,有研究認為小型動物俑不在律令限制之列,並無明確的數量限制,不能計算在內[48]。若依此,則金泳墓所出明器僅25件,與其品級差距懸殊,或與被盜擾有關,因此從隨葬品數量上判斷其等級已無可能。但在葬事辦理方面仍能體現唐廷的特別待遇,志文中所載負責金泳葬事的官員為長安縣令,而金日晟墓誌在記載葬事時稱“命萬年令監護,寵蕃酋也”[49],長安、萬年二縣均為京縣,二人的葬事分別由長安縣令、萬年縣令負責,墓地、棺槨也是皇帝詔賜,這些都表明唐廷對其特別的重視與恩寵。

據志文“以其年八月十四日,窆於城南畢原之北府君叔父之次”,可知今東姜村一帶在唐代屬於畢原的範圍,位於畢原北部,該處為其家族葬地,其葬於“叔父之次”。因金義讓“有三男流於闕下”,其中長子即金泳的父親,那麼“叔父”當指金義讓的第二子或第三子。因該項目發掘範圍很小,未發現金泳叔父的墓葬。由韋瓊墓誌所載“卜葬於長安縣永壽鄉畢原”[50]可知畢原即在當時的永壽鄉境內。先前所見的金日晟墓誌載志主“詔葬於長安永壽之古原”[51],雖然今具體出土地點不明,但從墓誌所載葬地看,應該也位於畢原之上,金泳、金日晟二人的墓葬當相距不遠。金日晟墓誌明載“詔葬”,金泳墓誌也稱其葬事由官方操辦,由此可知侍唐的新羅質子葬於長安的葬禮皆是官方負責,葬地也極可能集中於長安城南畢原之上。

3.關於金泳的婚配、子女

關於在唐新羅人的婚配,以往所見資料很少涉及,僅金日晟墓誌載“夫人張氏”,但出身不詳。而金泳墓誌明載“夫人太原王氏,東畿偃師縣令千齡之子也”,可見金泳的夫人出身於太原王氏,為偃師縣令王千齡之女。由此或可推測在唐宿衞的新羅質子往往以士族官宦之女為婚配對象。志文載“有男九人:嗣者士素,應明經舉;次曰士弘;次曰士烈,尊君痼疾,願為父出家。女子三人,長者已適事人。餘者悉幼,而乃抱棺泣血”,可知金泳有九子三女,其中已成年者僅三子一女,生母極有可能不止王氏一人。在已成年的三子中,嗣子金士素同其從兄弟金良説一樣,也在準備科舉考試,但所修之科為明經科,這也反映了在唐新羅人修習學業以備科舉考試已成為常態。

四、結語

金泳墓誌為唐與新羅關係史研究提供了彌足珍貴的實物資料。作為首例經科學發掘的在唐新羅王族質子墓誌,其志文不僅勾勒出金泳家族的入唐脈絡與政治生涯,更是唐代質子制度、外交策略及文化交流的具體體現。

金泳家族三代留唐為質的經歷,印證了唐代“質子宿衞”制度的延續性與功能性。金義讓、金泳父子以質子身份獲授高階官銜,體現了唐廷對蕃夷上層“懷柔遠人”的政治策略。金泳兩度出使新羅、兼任蕃長的經歷,則凸顯了質子羣體在外交事務中的橋樑作用——他們憑藉雙重的政治、文化身份,協助唐廷維繫宗藩秩序,對新羅僑民進行管理。而墓誌細節則折射出侍唐新羅王族的文化適應與身份重構,宿衞質子與唐官宦女子聯姻,子孫習儒業、應科舉,展現了質子後代通過婚姻、教育等逐步融入唐代社會的路徑。

附記:本文在寫作與修改過程中,王亮亮老師提出了寶貴意見,謹致謝忱!

註釋:

[1]胡戟,榮新江.大唐西市博物館藏墓誌[M].北京:北京大學出版社,2012:622-623.此外,李璆妻京兆金氏墓誌的志主疑似出身新羅金氏,但所述族源“家遠祖諱日磾……故吾宗違異於遼東……今後昌熾吾宗於遼東”比較含混,存在聯宗新羅王族進行攀附的可能,難以確證其為新羅金氏。墓誌見:王仁波.隋唐五代墓誌彙編(陝西卷)(第二冊)[M].天津:天津古籍出版社,1991:106.

[2]劉昫,等.舊唐書·東夷列傳(第199捲上)[M].北京:中華書局,1975:5337.

[3]金富軾著,楊軍校勘.三國史記·新羅本紀(第6卷)[M].長春:吉林大學出版社,2015:113-120.

[4]劉昫,等.舊唐書·職官志(第42卷)[M].北京:中華書局,1975:1791-1792.

[5]劉昫,等.舊唐書·職官志(第44卷)[M].北京:中華書局,1975:1872.

[6]田有前.唐定陵發現新羅人石像研究[J].北方文物,2019(1).

[7]同[3]:113.

[8]劉昫,等.舊唐書·中宗睿宗本紀(第7卷)[M].北京:中華書局,1975:150.

[9]同[8]:162.

[10]同[4]:1794.

[11]同[5]:1877.

[12]姜清波.新羅對唐納質宿述論[J].中國邊疆史地研究,2004(1).

[13]魏郭輝,李強.新羅質子侍唐芻議[J].北方文物,2006(3).

[14]嚴耕望.唐史研究叢稿[M].香港:新亞研究所,1969:431.

[15]成琳.唐代民族關係中的質子制度研究[D].陝西師範大學,2008:35.

[16]同[12].

[17]同[2].

[18]同[4]:1802-1803.

[19]同[5]:1914.

[20]劉昫,等.舊唐書·肅宗代宗諸子傳(第116卷)[M].北京:

中華書局,1975:3392-3393.

[21]劉思怡.唐代宗室管理制度研究[D].陝西師範大學,2009:53-59.

[22]同[4]:1795.

[23]劉昫,等.舊唐書·德宗本紀(第12卷)[M].北京:中華書局,1975:319.

[24]同[2]:5338.

[25]王欽若,等.冊府元龜·外臣部(第965卷)[M].北京:中華書局,1960:11351.

[26]同[3]:131.

[27]同[2]:5338.

[28]同[25].

[29]同[24]:5338.

[30]同[23]:337-345.

[31]同[5]:1879.

[32]廖大珂.蕃坊與蕃長制度初探[J].南洋問題研究,1991(4).

[33]李獻奇,郭引強.洛陽新獲墓誌[M].文物出版社,1996:40.

[34]張紫薇.隋唐長安城特權羣體宅院研究[D].陝西師範大學,2022:49-50.

[35]同[25]:11326.

[36]歐陽修,宋祁.新唐書·地理志(第38卷)[M].北京:中華書局,1975:994.

[37]同[4]:1791-1792.

[38]劉成.唐宋時代登州港海上航線初探[J].海交史研究,1985(1).

[39]曹東昇.唐代的東方門户——登州[C]∥唐史論叢(第6輯).西安:陝西人民出版社,1995:384-390.

[40]同[3]:138.

[41]廖健琦.唐代廣文館考論[J].南昌大學學報(人文社會科學版),2004(6).

[42]同[5]:1163.

[43]劉後濱.從宿衞學生到賓貢進士——入唐新羅留學生的習業狀況[J].社會科學戰線,2013(1).

[44]同[23]:329.

[45]王溥.唐會要·葬(第38卷)[M].北京:中華書局,1955:694.

[46]李林甫等撰,陳仲夫點校.唐六典·將作監(第23卷)[M].北京:中華書局,1992:597-598.

[47]同[45]:693.

[48]程義,鄭紅莉.《唐令喪葬令》諸明器條復原的再探討[J].中原文物,2012(5).

[49]胡戟,榮新江.大唐西市博物館藏墓誌[M].北京:北京大學出版社,2012:622-623.

[50]周紹良.唐代墓誌彙編[M].上海:上海古籍出版社,1992:1719.

[51]同[49].