沃爾夫岡·施特雷克:當下美歐政策變化是出於絕望的盲動,切勿賦予其過高的戰略意義

guancha

【文/沃爾夫岡·施特雷克,翻譯/鯨生】

觀察者網:您在著作《購買時間:資本主義民主國家如何拖延危機》中提到,戰後資本主義通過“債務國家”模式將經濟承諾轉嫁給後代。當償債能力與經濟增長潛力脱鈎時,貨幣幻覺與失控通脹的交替循環(如1970年代的滯脹時期)揭示了資本積累邏輯與民眾生存需求間的根本衝突。“購買時間”策略的失敗,是否意味着資本主義通過信用擴張維繫合法性的模式正逼近臨界點?

**施特雷克:**是的,臨界點——這正是它所預示的。注意今年五月在美國與歐盟爆發的激烈政治爭議,所有的相關議題均已顯現:對通脹的恐懼、對利率攀升將永久加重政府償債負擔的憂慮、美國迫在眉睫的債務危機(特朗普政府試圖通過大幅提高關税等手段化解)。

歐盟即將面臨“復甦基金”的償債時刻——這筆基金完全由債務融資,卻無人知曉該如何償還債權人,更遑論將軍費開支增至GDP的3.5%至5.0%的承諾。到最後,美國將不得不尋求債務豁免的途徑,這必將給世界其他地區帶來毀滅性連鎖反應。我甚至不排除爆發戰爭的可能性——如同1918年和1945年後那樣,通過戰爭徹底重構全球經濟與金融體系。

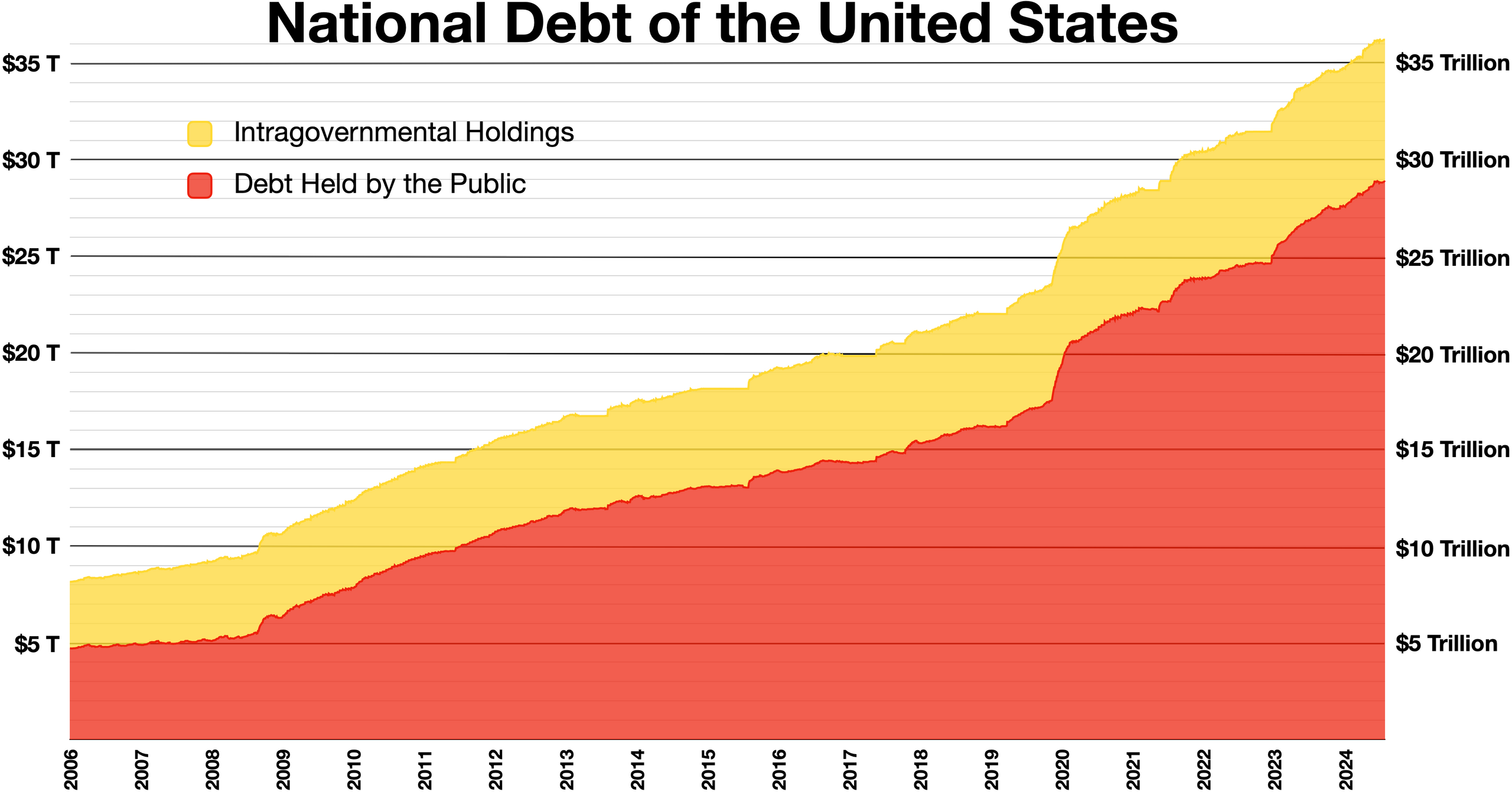

觀察者網:美國自2008年金融危機起實施量化寬鬆政策,國債規模已突破37萬億美元。當前,美聯儲通過利率調控與資產負債表操作主導經濟政策,而美國國會辯論中的“債務上限”等問題淪為兩黨政治博弈的工具。依您的理論,美國經濟“不敗神話”的破滅是否只是時間問題?

施特雷克:“不敗神話”在此語境下難以成立。實際工資水平長期停滯甚至下滑,貿易赤字與財政赤字居高不下,公共債務創歷史峯值,收入與財富不平等持續加劇……

美國確實有經濟成功的領域,但僅集中於信息技術(IT)、金融、軍工等產業,且只惠及大公司與最富有的投資者。

當下正值特朗普第二任期的第一年,美國政策正走向失控,徒勞地追尋“讓美國再度偉大”的可靠路徑。危機與應對舉措導致的混亂已經讓人無法做預測。任何情況都可能發生,但不可能迴歸穩定可控的狀態。

美國國債歷年變化及構成,紅色為公共持有債務,黃色為政府間債務,單位:萬億美元 數據來源:美國財政部

觀察者網:特朗普政府通過加徵關税、退出國際組織、推動供應鏈重組等“去全球化”政策重構國家治理體系。結合新自由主義因債務危機、貧富極化等結構性衝突遭遇系統性崩潰的現實,您如何解讀這種政策轉向?它既是資本主義面對危機時“購買時間”策略的延續,又通過技術官僚治理與民族主義敍事加速了新自由主義全球秩序的崩塌?

**施特雷克:**去全球化的勢頭自2008年全球金融危機以來便持續進行,雖然緩慢卻勢不可擋。這並非政治策略,亦非新的“話語”或“敍事”;它現在是——未來也是——現實世界中客觀存在的進程。全球化與全球主義在推進的過程中已無法持續,無論其他政府試圖如何維繫。全球化不再是可行的選擇——或許對美國除外,因為美國有強大的軍事實力“足以拒絕汲取教訓”(借用美國政治學家卡爾·多伊奇之言)。今天日常上演的政策變動不過是出於絕望的盲動;切勿賦予其過多的意義或“戰略”色彩。

需要指出:民族主義並非全球主義危機的根源,而是其結果——當新自由主義三十年來自上而下的整合、統一與集權遭遇了災難性失敗後,人類正試圖迴歸到技術層面與民主層面皆可管控的政治治理尺度中。

觀察者網:您在《購買時間》一書中揭示,金融資本通過“央行——銀行——市場”的三元結構,使經濟決策權脱離西方民主制度。2008危機後,量化寬鬆政策令金融衍生品的規模膨脹至GDP十餘倍。這種“虛擬資本優先”的治理邏輯如何消解民主政治對資本逐利本性的約束?

**施特雷克:**您提出的“虛擬資本優先”是金融化資本主義的統治原則,而“資本優先”則是資本主義永恆不變的邏輯。這二者目的一致:通過無限積累私有資本,實現資本主義資本積累的永續循環。

資本主義發展的不同階段催生了不同形態的危機:當剩餘資本的生成機制停擺時,資本主義經濟便會崩潰,進而導致依附於該經濟體系運作的社會全面崩塌。這嚴重限制着您所言的“民主政治對資本逐利性的約束”:今天的人類社會比資本主義史上的任何時期都更需要資本家保持心情愉悦,只有這樣人類社會才能幸福;然而,資本家即使在其經營的社會深陷苦難時,仍可安享其成——這正是我們在談論一個資本主義社會而非社會主義社會的根本原因。

如今資本對勞動力的優先權(後者對前者構成非對稱依賴),本質上依託於一個全球貨幣信用體系。該體系允許虛擬化的資本逃離任何一個無法或不願順從其意志的社會。

觀察者網:新自由主義將“税收國家”轉化為“債務國家”,將公共開支的負擔轉嫁給中下階層。數據顯示,1980年至2020年間,德國前10%人羣的財富佔比從45%升至55%,同期的基尼係數從0.28升至0.32。這種“寡頭再分配”機制如何通過制度設計固化一個社會中的階級分化?

**施特雷克:**首先需要明確:債務國家仍在徵税。此概念描述的是這樣一種情形:資本主義政治經濟對公共財政的需求有持續增長(需維持民眾的配合度以持續榨取其勞動的剩餘價值;需提供高生產力生產所需的公共品,如教育、醫療、社會保障、國防等),而隨着資本流動性的提升及相關的合法/非法避税手段增加,國家的徵税能力持續衰減。

請謹記亞當·斯密的《國富論》第五卷第二章第二篇的論述:

“資本所有者本質上屬於世界公民,不必依附某個特定國度。若某國以繁苛的審查欲強徵重税,其必然將資本撤離該國,轉移至營商或生財更自由之邦。資本的撤離將終結該國賴以生存之產業——資本滋養土地,資本僱傭勞力。驅逐資本之税收,終將枯竭君主與社會之財源。”

顯然,制度設計在此至關重要:制度對跨境資本流動的許可與支持程度,根本性地改變了資本與勞動力之間(即相互依存關係中)的權力平衡。全球化正是實現“寡頭再分配”的核心機制。

2025年4月的德國漢堡港,歐盟方面6月17日表示,尚未準備好接受美國提出的10%全球基準關税。 視覺中國

觀察者網:歐盟等超國家機構已經通過緊縮政策收回了經濟主權,剝奪了成員國應對危機時的自主權。例如,2022年德國能源政策將受到歐盟統一框架約束,暴露民族國家面對跨國資本流動時的治理真空。這種“去國家化”的進程如何消解民主政治的社會整合功能?

**施特雷克:**我並非功能主義者——即反對某人去武斷地賦予特定社會制度中的某種“功能”(例如,西方民主政治的“功能”不僅在於社會整合,也在於社會衝突的表達:它使衝突得以通過集體政治途徑有序釋放,某些人期冀藉此實現社會和諧。)。

在國家與國家體系的問題上,我傾向於區分精英與平民視角:比如,對歐盟成員國的普通民眾來説,加入歐盟通常意味着政治責任被本國精英“上交”——移出了公民的影響範圍,轉交給某些去國家化的官僚體系(包括技術專家、法學專家等非民主的體系),即一個未經選舉形成的“全知階級”。這也意味着,當成員國的政府不願意處理棘手的問題時,可以將責任歸咎於“歐洲”——即便其心知肚明:“歐洲”既無能力亦無意願去解決問題。

以公共債務的持續增長為例,那些喪失效能的西方民主國家將不可避免地失去合法性,這正是當前歐洲的寫照(且非孤例):伴隨着右翼民粹主義席捲全球,尤其在讓渡了部分主權至歐盟的國家中正愈演愈烈。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。