查道炯:感謝中國在芬太尼問題的幫助,這是特朗普應該做的

guancha

當地時間7月16日,特朗普正式簽署“全面遏制芬太尼販運法案”,並在此前一改在芬太尼問題上對中國的指責,認為“中國一直在幫助我們”。

當然,特朗普的這一表態是基於中美關税戰的大背景,事實上在芬太尼問題上,特朗普一直無理指責中國,認為是中國造成了美國芬太尼氾濫的問題。然而,此次簽署法案時,出於緩和中美貿易緊張關係的考慮,特朗普轉而稱讚中國在打擊芬太尼走私方面的努力。

在本文作者看來,芬太尼已經構成了中美競爭敍事中的關鍵一環,這背後涉及到複雜的國際政治、經濟和安全因素。美國首先應該從自身找問題,其次是加強國際間合作。芬太尼問題或者廣義上的禁毒合作,不應該捆綁兩國政治外交關係。中美兩國作為全球最大的兩個經濟體,在打擊毒品走私、維護國際安全等方面有着共同的責任和利益。

當地時間7月16日,白宮東廳,美國總統特朗普簽署“全面遏制芬太尼販運法案”。 視覺中國

【文/ 查道炯】

中美間的禁毒合作在20世紀80年代便已形成機制,兩國職能部門間圍繞毒品研究從事科技交流,為應對雙邊和地區性跨國毒品流動挑戰而共享情報、提供司法互助、進行聯合執法。近年來,中方提高了國內芬太尼管控和司法執法力度,包括在2019年全鏈條摧毀了一個與美國直接相關的非法加工、販賣、走私芬太尼毒品的犯罪團伙。

2020年5月,美國商務部基於與禁毒合作無關的理由將中國公安部物證鑑定中心列入“實體清單”,限制其獲取美國的技術和設備。而該中心不僅是犯罪調查實驗室,也是中國法庭科學領域特別是刑事科學技術領域專業最全、實力最強、最具權威的專業機構。

芬太尼

2022年8月,時任美國國會眾議院議長南希·佩洛西竄訪台灣,工作組由此被暫停。從學理角度看,禁毒國際合作具有國際關係理論中的功能主義屬性。科技進步在推動國際貿易網絡和跨國人員流動的同時,被濫用的風險(例如加密貨幣和“暗網”)也隨之上升。

一個國家無法獨立應對具有跨國關聯的社會性挑戰,即便是在政治認同等方面具有對立性的政府之間,以人類需求(human needs)的滿足和公共福利(public welfare)的提升為出發點——通過雙邊和國際組織的途徑——而合作,是每一個國家維繫並改善其政府(為社會服務)功能的本質性需求。基於毒品市場具有全球性和頑固性,國際合作是科研交流、產業發展及政府監管和執法等職能部門間的日常性必選項。這個不同國家和社會間互學互鑑的過程本應屬專業性領域,但在中美之間禁毒合作既具有功能性又同時具有政治性特徵。

觀察芬太尼問題在整體中美關係演變中的政治性,有必要將視野擴大到政府間外交立場表述範疇。例如,2023年11月,全美經濟研究局(National Bureau of Economic Research)發佈一份工作論文,該文在整理和分析1990—2020年的數據基礎上,提出一個命題:美國的加工品進口量變化與芬太尼過度使用變化存在因果關聯。其中,來自中國和拉美地區的消費品進口與美國社會的芬太尼危機的關係更為直接。

類似文獻之所以值得注意,是因為2016年美國經濟學者提出的“中國衝擊”(China Shock)命題——自中國加入世界貿易組織以來,美中貿易量的上升與美國的國內勞動市場應變難度的提高成正比——對之後美國官方採取限制與中國的經濟關聯的政策取向產生了廣泛影響力。

在中美關係學術研究文獻中,“芬太尼”是一個不常見甚至陌生的用語。同時,放在中美或任何一對國家/社會之間,芬太尼或其他物質的跨國流動監管和禁毒合作是複雜的跨學科、跨部門、跨專業的議題,政策性討論必須建立在基礎科學知識的積累和對政府職能部門、專業機構之間的互動過程的瞭解之上。但是,就國家間的政治和外交關係討論而言,“印象即是現實”(perception is reality)的思維越來越普遍,敍事和敍事競爭是國際事務生態的一個組成部分。因此,將芬太尼問題納入廣義的中美關係觀察視野是適切的。

本文將芬太尼問題視作中美關係中的敍事競爭的一部分,利用中文和英文學術資料數據庫,回答四個問題:什麼是芬太尼?將違禁芬太尼物質定性為“策劃藥”和“新精神類活性物質”對國家間的合作導向有何影響?合作管理芬太尼等阿片類藥物濫用是不是中美關係中的新議題?圍繞美國的芬太尼危機,中美之間的敍事是否具有多元性?在此基礎上,文章在結尾部分提出筆者對芬太尼問題在廣義的中美關係演變中的幾點觀察。

什麼是芬太尼?

芬太尼是一種活性物質,通過化學合成而得,無色無味。純芬太尼的效力比海洛因強大約50倍,比嗎啡強100倍。

自20世紀50年代末問世後,含有芬太尼成分的藥物1963年在英國、1968年在美國、1974年在中國獲准上市。2017年,世界衞生組織基於“由於公眾認識到需要額外的阿片類藥物來緩解癌痛,尤其是在中低收入國家中嗎啡的使用量有限”的考量,將芬太尼增列入第22版《基本藥物標準清單》(Model List of Essential Medicines),“作為治療癌痛的阿片類鎮痛藥”。

藥用芬太尼最初以靜脈注射方式使用。

它起效快、藥效強、不良反應少、作用時間短、麻醉恢復快,在醫療上被廣泛用於手術鎮痛(麻醉)、輔助麻醉和慢性長期疼痛的控制。如今,合法芬太尼藥物劑型齊全,包括粉末、片劑、注射劑、膠囊、溶液、貼劑、鼻腔噴霧劑等,適用於成人和兒童。在遵守醫囑的情形下,晚期癌症患者也可將之用於自控鎮痛。獸用芬太尼的效力是嗎啡的一萬倍,不能用於人類臨牀,且僅可用於大型動物。此外,越來越多的國家也將芬太尼納入精神類藥品使用和管理。

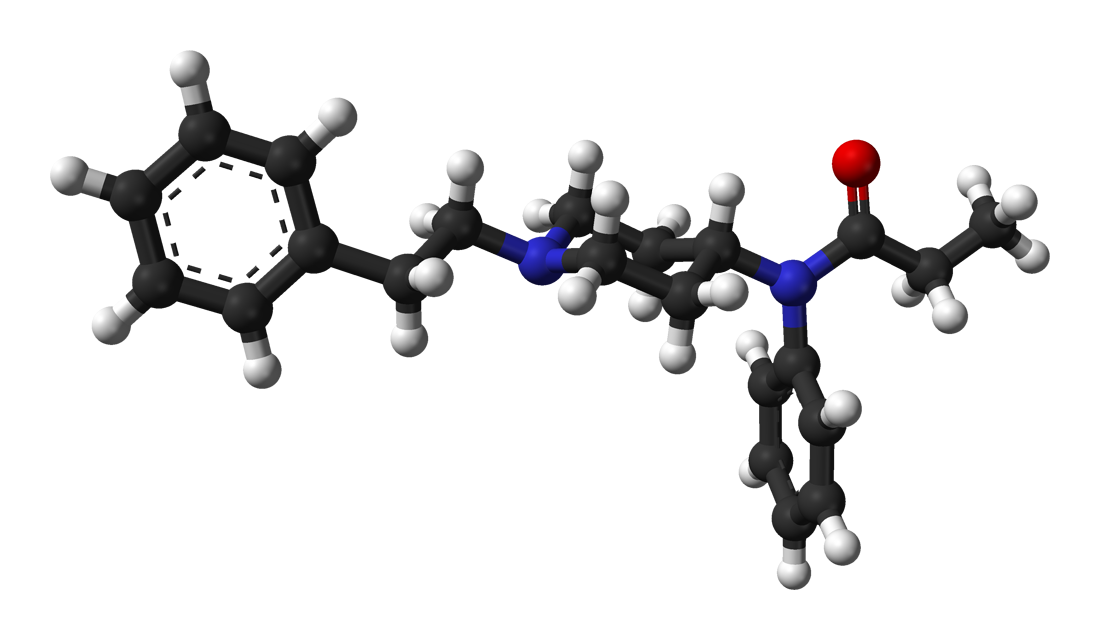

芬太尼結構

與此同時,由於麻醉性鎮痛藥連續使用後易產生依賴性或導致癮癖,其生產、物流、使用都被納入技術標準和操作細則嚴格的國家管制,以防止發生流弊(diversion)。流弊——處方藥物的流失、濫用或進入非法渠道——是所有藥物在流通和使用環節都面臨的問題。但就像大多數處方藥的使用一樣,芬太尼的流弊沒能被杜絕。

因此,1964年,芬太尼被列入聯合國《麻醉品單一公約》中的附表一而進行管制(列管)。20世紀70—80年代,芬太尼因在醫療過程中被不慎施用造成嚴重後果而變得“臭名昭著”。在中國,衞生部1979年發佈的《麻醉藥品管理細則》便已經將芬太尼針列為處方限量清單。當時的細則內容包括醫院“藥劑科有專人負責、專櫃加鎖、專用賬冊、專用處方、專冊登記。處方保存5年”。之後,對芬太尼的管制措施不斷嚴格、全面,中國“合法廠家生產的芬太尼類藥品從來沒有發生過流弊”。

非法(生產和銷售)芬太尼也是化學合成而得,形態多樣。非法芬太尼常被添加到其他藥物中,使它們更便宜、更有效、更容易上癮。芬太尼與任何藥物混合都會增加因過量吸入而存在致命的可能性。例如,卡芬太尼(一種從芬太尼中提取的類似物),其藥效是芬太尼的100倍,僅需0.02毫克(相當於幾粒鹽)就有可能導致呼吸抑制和驟停、失去意識、昏迷和死亡。近年來,美國非法藥物市場發現了芬太尼與動物鎮定劑甲苯噻嗪(Xylazine)混合使用的產品,其致命性比芬太尼更高。

瞭解世界範圍內為防備芬太尼物質被濫用而進行的管控,有幾個基礎性概念至關重要。

一是芬太尼衍生物(derivatives)。芬太尼化合物的分子結構可以通過修改一個或多個區域而改變藥效。從理論上講,通過微小的分子結構改變即可形成一個新的效力更強、毒性更大的化合物,而且這種改變所產生新化合物是沒有窮盡的。由於藥理學、毒理學文獻是公開發行的,其中有關化合物的信息遠遠超過那些沒有被選中進入合法藥物市場的化合物。因此,以逃避監管為目的而進行的合成行為幾乎沒有研製成本。

二是芬太尼類似物(analogs)。這也是化合物,其出現是為逃避藥物管制篩查而合成併產生類似於芬太尼的藥物效應。這些類似物的分子結構往往略有不同,種類繁多且不斷翻新。因此,藥物研究、藥品監管、公安法醫實驗室使用已知的篩查方法難以快速有效地辨出。對從事海關檢驗和藥品市場監管的一線人員而言,這是個極大的挑戰。如果不使用芬太尼試紙或試劑,幾乎不可能判斷某種申報為其他藥品或材料的物質是否含有最終出現在違禁藥物市場上的芬太尼成分。事實上,試紙或試劑也可能無法檢測出不斷且快速翻新的芬太尼類似物。

三是芬太尼前體(precursors)和化學品。這個概念主要指用於合成芬太尼的原料性質的化學品,可分為前體和中間體,可涉及的原料眾多。一方面,這些原料系醫療、工業或商業用途所需,其跨國貿易是合法的;另一方面,自芬太尼問世以來,非法生產者採用簡陋設備,在隱蔽空間便能完成將化學品合成而製毒的過程。

對受管制前體的國際貿易進行監測是國際前體管制工作的核心。“截至2022年11月1日,正式提出請求接收表一和表二所列部分或全部物質的出口前通知的政府數目已增至117個”。但預防性措施的技術性難度在於:當從繳獲的芬太尼類似物溯源——在實驗室條件下即可完成,無須實地核實——到某種前體化學品時,傷害已經發生。

簡言之,“芬太尼”是一個基於實物和場景所指而多元、內涵複雜的名詞。合法合規使用(包括處方藥自控鎮痛)的芬太尼屬麻醉藥品和精神藥品,作為處方藥,對適用的患者而言是“福音”;但在處方不當或非法使用場合,特別是毒品市場,芬太尼則是能致癮甚至導致不正常死亡的“魔王”。各國對芬太尼和含有芬太尼成分的藥品和前體化學品,都有正當合理的需求;但在滿足正當合理的需求之外,特別是成為毒品的芬太尼物質,則是人類公敵。

芬太尼的歸類:“策劃藥”與“新精神性活性物質”

在藥物濫用研究中,芬太尼物質是典型的“策劃藥”(Designer Drugs)。這個名稱來源於美國加利福尼亞大學戴維斯分校的藥理學教授加里·亨德森(Gary Henderson)於1988年發表的一篇文章。在英語語境中,“drugs”既指合法生產和銷售的處方藥,也指未經正規醫療渠道但在社會上被作為自控使用的物質和“毒品”(以鴉片、大麻、可卡因為主,narcotics)。國家間禁毒合作所涵蓋的物質範疇既指已被納入國際監管合作的毒品,也指基於提出合作需求的一方認定的違禁“藥”或“毒”。

亨德森的文章之所以在國際違禁/非法藥物應對研究中被廣泛引用,是基於它介紹了美國禁毒當局在20世紀80年代初發現加州繳獲的合成毒品中含有芬太尼成分的過程。1979年到1980年,加州禁毒和公共衞生當局一度沒能從100多具已知長期吸毒人員的屍體中檢出任何毒品。但通過運用核磁共振頻譜技術設備分析發現,相關人員都吸食了一種非法生產、被毒販稱為“China White”、形似海洛因的物質,並 從中找到了致命的3-甲基芬太尼成分(3-methylfentanyl,系芬太尼衍生物,毒性較海洛因強1000倍)。

這個發現被認為標誌着美國的非法藥物市場通過化學合成而提高物品的隱秘程度進入一個新階段。之所以“新”,核心在於“China White”等毒品的問世是美國禁毒史上前所未見的。美國在1970年便頒佈了《毒品濫用綜合防治法》並在其中的《管制物質法》將毒品中所含的化學成分以附表形式列出,進行管制。但“街頭化工師”細微改變了管制物的化學結構,從而製造出一種在化學構成上與管制物不同的新物質。

此外,亨德森在其文中所提出兩點預測,事後都被證明是具有遠見的。第一,被濫用的藥物未來將是通過合成途徑而不是從植物中提取而得到。它們將從化工產品的合成或從研製藥(pharmaceuticals)中提取,而這些材料的獲取輕而易舉。這些濫用藥物將具有高度烈性,其推出也具有高度針對性。此外,它們將以非常狡猾的途徑出現在市場上。

第二,“策劃藥”問題可能演變成一個國際性問題。僅1克含有3-甲基芬太尼成分的“藥”便可在一個地點生產,發送到世界各地,然後被分解進入數千,數百萬份(街頭)“藥”。阻斷如此小量的純“藥”的流通將極端困難。

在筆者所參加的中美學者對話中,美方專家們更習慣於用“策劃藥”。但對何為“策劃藥”?有必要進行更加全面理解。在藥理學文獻中,有學者認為,“策劃藥”的確描述了非法藥物中的分子活性成分被保留,但其分子結構已被改變,目的是便於逃避監管技術溯源和法律制裁這一社會現實。但該詞忽視了凡是化學合成物質都是源於有意圖的設計,通過反覆驗證而推出,其製造過程中自然包含人為策劃的成分。策劃在藥物學和毒性學研究中具有規律性。化學家們通過將數百種化合物合成而分析其藥理學、毒理學反應,並將成果發表在學術期刊。這些成果是否被轉化成上市藥品,則由藥品市場需求和各國藥監部門監管政策決定。換言之,藥物的“策劃”應分為科研探索、合法研製和非法濫造(“街頭藥”)三種情形。

從藥物濫用特別是毒品的管控和打擊的角度,強調物品生產的目的性是有必要的。一方面,以逃避監管或執法為目的而“策劃”鎮痛品歷史悠久,可回溯到19世紀從鴉片中提取嗎啡。之後,嗎啡不斷被化學改造,成為公害,到1925便被與海洛因一起列為禁止無授權生產的產品。

另一方面,與非法市場加工和銷售的大麻、嗎啡、海洛因等歷史悠久、為人熟知的物質不同,含有芬太尼成分的非法藥物的生產不需要土地或陽光,可運用簡陋設備在任何能避開警務或公共衞生人員視野的場所即可完成整個合成過程,生產出粉末、片劑、鼻吸劑或針劑。也就是説,改變的僅是“策劃”的目的和手段。

“新精神活性物質”(New Psychoactive Substance,NPS)的概念因被歐盟委員會於2005年5月納入其387號決定而在國際間開始被採用。之後,它被國際麻醉品管制局(2010年)、聯合國毒品和犯罪問題辦公室(2013年)、中國國家禁毒委員會辦公室(2015年)採用。“新精神活性物質”包括芬太尼物質。

“精神性物質”和“麻醉性物質”是國際公共衞生和禁毒專業交流與合作中的兩個常用歸類。“新”並不是表示新發明的物質,很多物質是在多年前合成的。它之所以被廣泛採納,是因為它提示監管過程必須注意到:已存在的精神活性物質、新(認定的)精神活性物質,甚至國家批准上市的具有精神活性的藥品,它們在研發、實驗室試驗、臨牀試驗過程中,會產生很多中間體,這些中間體有可能被人利用流入社會,被廣泛濫用便有可能成為毒品。

綜合起來看,對同一物質不同用語選擇,尤其是在公開輿論場合,是話語塑造的一部分。“策劃藥”引導受眾聚焦其生產者目的性,可隱含性延伸到其(包括前體化學品)來源地監管當局的努力程度甚至意願。而“(新)精神活性物質”提示的則是應關注某種物質本身的危害性,引導受眾朝着如何共同管控該物質在各自社會以及跨國場景流通,更少涉及國際合作意願問題。

在中美關係討論場合,不論是將芬太尼物質歸類為“策劃藥”還是“新精神性物質”,都應基於這一認知:當今世界面對眾多的違禁化合物,它們更迭快、隱蔽性強、危害大,遊離於監管之外,其制販、走私和濫用問題日益突出,嚴重威脅着世界公共衞生秩序和人類健康。從這個意義上講,“芬太尼問題”具有跨國性、長期性、複雜和艱鉅性;相關的知識交流、監管和執法互動屬於功能性合作(於己、於他都有益)。若是將之抽象到“合作意願”“地緣競爭”一類的宏觀敍事,則是罔顧科學常識及歷史事實。

中美在芬太尼物質方面的交流與合作

筆者採用“芬太尼”和“中美”在《中國知網》數據庫中進行全文搜索,得知在中文學術期刊中最早文獻是中國的一位麻醉醫生基於其於1979年11月訪問美國四個醫學中心而撰寫的觀察報告。該文作者觀看到的美國同行的心臟手術“全部使用靜脈嗎啡複合麻醉。與我們的方法大同小異。”美國醫生的用藥選擇中便包括芬太尼。

數十年來,麻醉學是中美兩國醫療和醫務人員之間的交流的業務領域之一。例如,2010年6月,美國西北大學等機構的美國分娩鎮痛團隊到訪温州醫學院附屬第二醫院,“進入分娩室,全程參與我們的工作,共開展分娩鎮痛24例”。從交流中,中國醫務人員獲得了包括芬太尼在內的鎮痛藥使用理念和經驗層面的知識。

如何對包括芬太尼在內的麻醉藥品和(新)精神藥品進行管制,在中國和美國都是基於國內實踐而走過一個不斷探索、優化的過程。兩國具有共同性的做法是列管(scheduling):以對其藥理學和毒理學的科學認識、臨牀使用效果(包括副作用)效果的研究成果、非法使用的危害性的認識等為基礎,將某種物質列入管制法規的附件;分級監管使用;在毒品流行病學知識積累的基礎上調整列表內容。在這一過程中,借鑑包括美國在內的國際經驗是中國藥物列管的學術研究和決策參考的習慣性做法。

美國藥物濫用非常常見

中國對芬太尼和芬太尼類似物採取的是事前明文列管途徑。例如,依據2005年8月國務院發佈的《麻醉品和精神藥品管理條例》,芬太尼、瑞芬太尼等13種芬太尼物質先後被列入《麻醉藥品品種目錄》進行管制。

2015年10月,《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》發佈,其附表將另六種芬太尼類物質納入列管。2017年3月,又將卡芬太尼等四種類物質納入列管。2019年5月1日開始對芬太尼類物質進行整類列管。“整類列管”意味着在中國未經國家監管授權生產或使用的所有芬太尼類物質均被視為毒品,其生產、販賣、出口都適用毒品管制法律法規。從學術研究角度看,整類列管做法仍有優化、完善的空間。

美國的一些病毒學專家們在英文《法醫學研究》中的一篇文章對中國近年的芬太尼整類列管給予正面評價,並在其結論中推薦美國重新審視歷史上的事後類推列管做法,也採用事前明文列管。事實上,這兩類列管程序在美國1970年《管制物質法案》(Controlled Substance Act)中就已存在。2021年5月,美國的《暫時緊急列管芬太尼類似物法案》(Temporary Emergency Scheduling of Fentanyl Analogues)生效(將九種芬太尼物質列入監管),有效期到2021年10月22日。該法的有效期在 2022年底被延長到2024年12月31日。該法案的生效意味着美國也採取了事前明文列管程序。根據相關法案,自2023年11月30日起,芬太尼前體的衍生物或類似物也受到國家管制。

中國和美國都是聯合國框架下三大國際禁毒公約(《1961年麻醉品單一公約》《1971年精神藥物公約》和《1988年聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》)的成員國。國際麻醉品管制局(麻管局)是負責監測聯合國各項國際藥物管制公約執行的一個獨立機構。成員國履約的途徑之一便是向麻管局提交麻醉藥品、精神藥物和前體化學品的生產量、進口和出口量、列管、進出口政策變化等監管措施方面的資料。麻管局發佈的受國際管制的物質,包括麻醉藥品、精神藥物和經常用於非法制造麻醉藥品和精神藥物的物質的清單,則對各成員國都具有約束性作用。

值得注意的是,一方面,禁毒公約締約國立法提供了樣本,也為地區、雙邊層面的國家合作提供了參考;另一方面,締約國基於其毒品應對的需求、跨國毒品流通的國家管轄義務和權限範疇而展開國際合作。各國對納入跨國毒品管制的範圍以及品項的認定不盡相同。因為這是因為“毒品是具有自然屬性與法律屬性雙重定義限制的語義範疇。僅僅具有理化屬性並不必然屬於國家(地區)管制的毒品,只有當某種物質具有法律規定的理化屬性,同時又經由立法明確加以管制,才能稱之為法律意義上的毒品”。

中美建交以來,兩國禁毒執法機構之間的合作走過了一個歷史過程。1988年,“錦鯉魚”案(藏於死錦鯉中的海洛因,從廣州販運到上海然後到舊金山被偵破)既是內地和香港的禁毒執法機構基於美國同行所提供的線索而協作的結果,也是中美禁毒執法合作的開始。中美《刑事司法互助協定》(2001年3月生效)使禁毒合作進入制度化階段。2005年2月,中國國家禁毒委員會與美國緝毒署簽署一項旨在建立雙邊毒品情報工作組的備忘錄。這開啓了兩國間通過設立禁毒工作組而實施合作的機制。

然而,工作組機制是一種專案性、臨時性安排,其議程設置基於毒品氾濫挑戰程度,也就難免具有滯後性,其運行難免受到雙方的國內治理熱點轉移及突發政治外交事件的干擾。同時,隨着時間的推移和跨國毒品及金融犯罪手段的翻新,20多年前簽訂的司法互助協定的制度性侷限越來越顯現。至今,將協定升級為條約的努力沒有取得成果,雙方的司法機構缺乏共同偵查、起訴跨國犯罪的條約及其國內法化的制度性合作約束。更為常見的現象是美方採取單邊行動,包括對中國公民和實體實施制裁、抓捕和起訴;中方則抗議美方的單邊行為,甚至指責其行動的本質是“釣魚執法”。

中美之間圍繞芬太尼的科學研究、醫療使用、流弊應對、禁毒等領域都有長期的交流與合作。但藥物和醫療專業領域以及政府職能部門之間的互動往往不為業界之外所知。上升到外交層面的言辭不時包括相互指責的成分,容易被社會大眾甚至兩國政治關係研究界看成是內容豐富但複雜的交流與合作過程的全部。

中美對芬太尼的多元性敍事

由於特朗普政府和拜登政府的對華政策從取向到舉措都具有高度的連續性和對抗性,“芬太尼”在近幾年才進入中國的中美關係研究視域,而且來自美國媒體、智庫、政界對芬太尼的敍事更容易受到關注。放在兩國關係場景下,包括學界在內的美方芬太尼問題的敍事具有單向性和直線性:美國的芬太尼等阿片類物質的過度使用已達到社會危機甚至“阿片類物質流行病”(opioid epidemic)程度,中國則是美國的芬太尼產品、衍生品或類似物、前體化學品的首要來源地。

儘管墨西哥等拉美和加勒比海國家的販毒集團在美國阿片類物質氾濫中所起的作用更為直接,未來美國的芬太尼危機的演變軌跡取決於中方配合美國管制“策劃藥”和易被濫用的化學原料跨國流通的力度。

在政治外交層面,中國外交部的一份報告認為,美方對中國合作不力的指責是其對華認知謬誤的一個組成部分,美國“總是對別國提要求,這是典型的‘自己有病,卻讓別人吃藥’”。2023年7月,美國國務院啓動的“全球應對合成藥物威脅聯盟”是一個“政治層面的會議”,所簽署的部長級聯合宣言包括81個國家政府,但其中沒有中國。事實上,該聯盟也是美方在多邊外交政治層面向中方施壓的一部分。

但是,在兩國社會,這種直線性、對立性敍事都不是全部。首先,在鎮痛科學專業敍事層面,中美業界之間的爭議較少。例如,筆者注意到,美國國家科學院、國家工程院和國家醫學院組織的聯合專家組在2017年(特朗普將美國的芬太尼危機中的中國關聯提到一個前所未有的熱度的同一年)圍繞美國的“阿片類物質流行病”所發佈的研究報告中,“芬太尼”一詞僅出現一次。

這份近500頁的政策分析報告,從標題開始,便引導其讀者將“危機”或“流行病”放在更為結構性的公共衞生事業中審視:《疼痛管理與阿片類物質流行病:在社會和個人受益與阿片類物質處方使用風險中追求平衡》。

中國的鎮痛研究文獻也認為:阿片類藥物是一類作用於阿片受體的化學物質,可以是天然的,如嗎啡、可卡因,也可以是半合成或者人工合成的,如海洛因、氫可酮、羥考酮、美沙酮、芬太尼及類似物等。雖然這類物質具有成癮性,但在醫療中不可或缺。阿片類藥物使用的理想狀態是找到一個平衡點,保證此類物質僅限於醫療與科研中使用,而不被濫用。但這種平衡常常被打破,一端是該用時卻不能獲得使用,而另一端是被大量濫用。

在中國出版的聚焦藥物濫用防治的專業期刊中,中國的疼痛管理研究政策專家們並沒有認為芬太尼及其他阿片類物質被濫用成災是美國獨有的社會現象。相反,對阿片類藥物的濫用研究在中國有數百年的歷史。中國對芬太尼濫用的監測是藥物不良反應監測工作的一部分。例如,2005—2009年間,“北京市藥物濫用人員中曾經濫用過芬太尼的報告14例(0.45‰),以芬太尼為主要濫用物質的報告2例(0.06‰)”。更為常見的情形是:中國的藥監專家們認為中國的鎮痛藥使用與監管有從美國的經歷和措施中汲取教訓並受到啓發的空間。

其次,在美國氾濫成災芬太尼(特別是類似物)的產地溯源議題上,敍事變得複雜。自20世紀80年代以來,美國社會的阿片類藥物被過量使用始於少數處方鎮痛藥生產商的過度推廣,得到糾正後海洛因氾濫成災,在21世紀初非法生產的芬太尼物質成為頭號殺手。境外產品或化學前體並不是美國的違規和非法芬太尼供應的唯一來源。例如,蘭德公司在2019年的一份報告提到,1991—1993年間,在波士頓和紐約地區導致100多人死亡的含有3-甲基芬太尼的物質,被溯源到堪薩斯州的一處非法作坊。

雖然蘭德公司的這份報告不見得是美國禁毒職能部門對非法芬太尼溯源到境外的全景記錄,但其中提到:2005—2007年間,在芝加哥、底特律和費城導致近1000人死亡的芬太尼成分物質,經美國和墨西哥的執法部門聯合行動,追蹤並摧毀了位於墨西哥中部城市的託盧卡(Toluca)市。這可能是美國政府將應對芬太尼濫用的目光擴展到尋求境外合作的起源。

美國存在嚴重的毒品濫用問題

在中國,走私、販賣、運輸、製造、非法持有毒品一直是司法機關打擊的範疇。通過網絡販賣國家嚴格管控的能夠使人形成癮癖的麻醉藥品,致使大量的麻醉藥品去向不明,以販賣毒品罪論處。司法機構不斷完善對毒品犯罪案件的定罪量刑。芬太尼25克以上不滿125克被列入2016年最高人民法院《關於審理毒品犯罪案件適用法律若干問題的解釋》第二條第三款,適用刑法規定的 “其他毒品數量較大”的認定。

從《人民日報》在2017年2月——比特朗普訪華早9個月——援引國家禁毒辦、公安部禁毒局官員發表的談話中不難看出,中國的執法部門並沒有否認中國是包括芬太尼在內的新精神活性物質全球非法流動中的一環:“近年來,我國一些具有化工、醫藥知識的人員受利益驅使,根據境外不法分子需求,網上聯繫、訂單式生產,郵寄輸出新精神活性物質,利用各國 管制差異逃避打擊。”

面對這一現象,中國通過改進列管,支持包括美國在內的國家提出的核查請求,主動分享相關涉案線索等手段開展國際合作。在國內,公安機關繳獲已列管新精神活性物質,抓獲違法犯罪嫌疑人,搗毀非法生產窩點。

在郵政渠道管控和打擊芬太尼等阿片類物質的跨國流通,中方的努力得到美國同行的認可。例如,2022年,美國郵政署(USPS)首席郵政檢查員加里·巴克斯代爾(Gary Barksdale)向美國國會能源和商業委員會的一次聽證會所提供的數據顯示,中國方面對美國郵政署要求提供通關電子數據——包含發件人、收件人、包裹內容,以便溯源——的合規率從2017年的 32%增加到2019年的85%,這一數據顯著高於國際平均通關電子數據合規性打分(54%)。

與此同時,我們也應看到,僅在聯邦層面,美國政府有眾多的部門肩負着跟蹤、研究、監管、打擊芬太尼等阿片類藥物濫用的任務,其中每一個機構都對它們認為涉及中國的議題有各自的觀點。例如,2021年4月,美國審計總署在向國會提交的關於整類列管芬太尼的討論報告中,便援引了共17個部門對中國2019年整類列管的評估。該報告的首頁末尾提到“關於中國的整類列管,略去了司法部認為敏感的信息”。

其三,在中國的禁毒國際合作研究文獻中,代表性觀點是中美在禁毒方面存在共同利益和合作經驗,可為新精神活性物質的全球治理做出積極貢獻。雖然合作受到逆全球化浪潮和大國競爭加劇等宏觀因素影響甚至制約,完善執法合作機制,則有利於維護中美關係穩定。

結合文獻涉獵和專家訪談,筆者發現:自2017年以來,中美職能部門之間圍繞日常性管控、打擊芬太尼類似物的跨國流動、聯合執法打擊犯罪團伙(包括阻斷涉毒資金的流通),並不存在原則或技術層面的分歧。

針對易製毒化學品,中方禁毒研究專家認為,近年來,中國、歐洲和美國都提高了國內監管和國際合作的程度,同時就其全球流通的雙邊和多邊合作,需要各方的共同努力。如何滿足美方的要求,將美方認定源自中國——在墨西哥或其他國家或地區被異化成輸美的有害物質——的前體化學品,也納入出口管制,則是雙方討論的焦點。

其四,芬太尼等阿片類物質已經成為中美外交和政治關係中的議題之一,因此,更值得注意的是,國際上被視為權威性的美國外交智庫的相關敍事。例如,自2017年起,美國國會研究服務處(Congressional Research Service)開始以《違禁芬太尼:中國的角色》為題發佈系列報告,該報告援引美國聯邦緝毒局的結論稱,大多數到達美國使用者的違禁芬太尼和芬太尼類似物都是在中國生產的,2018年已被聯合國框架下的禁毒合作機制列入的兩種前體化學品也主要來自中國。該機構的報告是美國國會辯論和立法過程中有影響力的材料之一,其公開報告偏重描述性。

在眾多的美國智庫報告中,美國的《外交事務》具有更高的權威性,其中的言論導向常被視為美國政府對外政策演變的風向標。自2017年以來,該刊以阿片類物質氾濫危機為主題刊登了三篇文章。

其中一篇歸納了美國國內應對阿片類物質濫用的政策措施和思路,提示美國所遭遇的失控狀態有全球氾濫的風險,並認為從外交政策視角,國際合作需求為改善美國與重要國家的關係提供了機遇。第二篇文章則認為,美國應對危機的重心並不應是在相關物質的境外來源,“即便中國成功阻擊了芬太尼及其芬太尼類似物(的出口),也不會解決美國的阿片類毒品問題”。第三篇文章則將美國的“芬太尼流行病”應對難度直接歸因為“合成阿片毒品的新地緣政治”博弈,給出了與第二篇完全相反的結論,建議政府採取包括對中國的合法、大型製藥企業發起制裁在內的懲罰性措施。

《外交事務》中的這三篇文章所構建的三條敍事主線,折射的是美國國內政治層面“阿片類物質流行病”敍事建構競爭已經外溢到美國的國際關係特別是美國的整體對華政策討論。而且這種外溢也是美國國內的芬太尼問題立法敍事競爭的一個組成部分。正如一位美國學者所歸納,國會和壓力集團競相推出符合自身利益追求的敍事線,其目的可包括:推進對己有利的解決方法、避免(其他)解決方案成為現實、支持唯一性的因果推論、引導決策向特定目標羣體的利益傾斜。

最後,我們不能不注意到,雖然美國從政府到社會都在不間斷地努力應對包括芬太尼在內的阿片類物質濫用難題,在美國社會層面,在芬太尼危機敍事建構中,“甩鍋中國”輿論在短期內不會改變。

一方面,在美國大眾文化層面的集體記憶中,對紛繁複雜的毒品氾濫現象的“一言以蔽之”歸因,自美利堅立國以來就一直包含種族主義思潮。在這一過程中,中國、墨西哥幾乎自動被看成美國毒品的境外來源。毒販將其含有芬太尼等化學合成成分的產品以“China White”“China Girl”或 “Mexican White”為名而兜售。種族偏見的韌性,從中可見一斑。

另一方面,雖然美國的不同機構對因過度吸食毒品致死的人數統計從口徑、數字到學理和政策歸因各有特色,但就像《流行病學》(Epidemiology)期刊(2018年)中的一篇文章所總結,2000年,每10萬人中死於毒品的白種人數首次超過了黑種人數,而且此後白種人超出黑種人的程度一直在上升。海洛因和美沙酮(methadone)是已被檢出的第一位和第二位的致命毒品。其中,美沙酮也是化學合成物質。

在美國疾病控制中心(Center for Disease Control,CDC)發佈的數據中,2012—2014年,毒品濫用且涉及芬太尼成分的死亡人數每年都翻倍,非西班牙裔白人(non-Hispanic Whites)最多,受害者出現青年化、男性化趨勢,地理分佈已經從傳統上的西海岸州市向東北部地區,從城鄉結合部向市中心蔓延。雖然在美國芬太尼物質是不是鎮痛藥物過量使用而致死的頭號殺手或者“芬太尼危機”是不是過度執法的依據,一直有爭議,但是,美國疾病控制中心所發佈的統計數據具有廣泛的權威性。

歸納而言,基於美國的“芬太尼危機”敍事具有多元性,特朗普政府和拜登政府將其應對挑戰與“中國關聯”(China connection)提到一個前所未有的高度,這既符合國際政治教科書中外交是內政的延伸的基本規律,也有深厚的國內輿論基礎。從管控該議題對中美關係的(進一步)損害的角度出發,多元的敍事只是表象,更具意義的議題是如何在此背景下進一步推進禁毒國際合作。

結語

對包括美國、中國在內的所有國家而言,不論是合法藥物的監管還是違禁物質、毒品的管控,芬太尼問題核心難點在於:合成化學知識的社會化(knowledge diffusion)為全球範圍內具有韌性的毒品市場提供了空間,所有的國家都經歷着麻醉類和精神類藥物過量使用的難題。

因此,不論敍事多麼複雜,國家間合作是持久性的必選項。在中美關係中,“芬太尼問題”具有多元性、複雜性和長期性。我們沒有科學、事業或歷史交往基礎將該問題抽象化地用“理性思維”“合作意願”“地緣政治”“大國關係”等宏觀敍事而解讀,對思考芬太尼問題與中美關係的未來演變可以從以下幾點來觀察。

第一,藥物濫用、毒品氾濫不是美國獨有的挑戰。雖然本文只是集中描述了麻醉類藥物和精神類藥物在美國被使用成癮或進入毒品市場,但是我們必須看到,在所有的國家,用藥致病或致命的因素是多元的,包括有用藥需求的個人超出處方用量服藥、青少年服用“娛樂藥物”(recreational drugs)、醫療機構存在濫開處方現象、藥品企業推廣其產品時存在不實宣傳現象,等等。在藥理學、病毒學、醫療和醫務、麻醉性和精神性物質的監管、禁毒合作等功能性領域,中美兩國互學互鑑,既有歷史積澱,也是服務於各自公共衞生事業的進步和社會大眾用藥安全保障所需。

第二,有史以來,違禁藥物和毒品市場都具有全球性和應對管制和打擊的技術、經濟與社會層面的韌性。一方面,政府組織和牽頭的應對和打擊努力,包括通過國際合作途徑阻斷已被篩查出的物質,在本質上是反應性的;另一方面,正如聯合國麻醉品管制局所建議,對包括可被濫用生產成芬太尼類似物的化學品,“查明可疑交易和防止轉移的最有效措施之一仍然是出口和進口的國家和地區的政府之間就計劃的個別前體貨運即時交流信息”。電子化通訊技術運用的普及,也為國際前體管制制度日臻完善提供了便利。各國都有督促其生產商和出口商充分利用的義務和責任。

第三,正如本文開頭所提及,在美國,將其阿片類物質濫用危機歸因為該國的加工品進口量的上升的命題已經嶄露頭角。雖然在舊金山中美領導人會晤後,兩國禁毒工作組已經波瀾不驚地重啓,但在2024年美國大選中,“芬太尼問題”又一次成為中美之間外交敍事角力的焦點。

2024年1月,中美禁毒工作組啓動儀式

為避免科研、製藥、藥物和醫療器械貿易、醫療和禁毒等專業領域的合作又一次受到政治化敍事力量的衝擊,兩國的(廣義上)雙邊關係的研究界都有義務促進加強跨專業、跨學科的研究和交流,通過包括聯合推出研究成果的方式在內,對沖“反向鴉片戰爭”一類的輿論毒性。

第四,中美在芬太尼問題上的合作的視野有必要擴大到對核磁共振頻譜分析等分子化學事業所依的設備的跨國貿易的監管合作。如今,核磁共振頻譜分析已成為分子結構解析以及物質理化性質表徵的常規技術手段,在物理、化學、生物、醫藥、食品等領域得到廣泛應用。正因為其應用廣泛,對像芬太尼前體等化學品,嚴格監管和提高國際合作水平(包括採用銀行業已成熟的“瞭解你的客户”方法)至關重要。這是因為同種設備既能被合法研製藥品、藥品監測、非法藥品分析的研究、執法和公共衞生機構使用,也同時為違禁藥物和毒品的“街頭策劃”提供了便利。

第五,雖然在正文中沒有提及,生物技術(biotechnology)有可能成為美方與中國展開“激烈競爭”的領域。倘若美方將其在半導體知識、技術和設備領域與中國競爭的手法應用到生物技術領域,受衝擊的不僅是中國的合法生物製藥行業及其與美國同行間的交流,中國的監管及司法機構履職所依的技術能力也會受損。這是至今中美交流中較少被提及的課題,但同時也不應迴避。

總之,在中美之間,更有效地管制芬太尼類似物、已查明的易製毒化學品,以及其他的成癮性物質的跨國流動,打擊毒品犯罪,在雙邊和多邊關係中,本質上都是功能性合作。芬太尼問題或者廣義上的禁毒合作與兩國政治外交關係之間不應存在因果關聯。

兩國間的禁毒合作更應是基於科學和個案事實的相互確認,應當排除將合作作為培育宏觀層面的外交關係掛鈎的選項。就禁毒合作機制建設而言,不論“戰略競爭”、“地緣政治”所描繪的兩國整體關係前景如何,重拾雙邊司法合作條約的談判、各自積極主動地將之國內法化,將有利於各自的司法機構之間從工作組機制走向基於更高程度的科學和專業需求而交流與合作。