王潤璽:敲敲鍵盤就能發論文,生態學家還有必要做野外研究嗎?

guancha

【文/王潤璽】

五月底有幸去門頭溝帶了本科生的動物學野外實習,結束後看着學生們發的朋友圈,又回想起自己第一次去北戴河、去薊縣參加野外實習,回想起在香港北潭湧帶過的本科生的野外實習。我是一個喜歡野外的人,每一次去野外實習,不論地方是否相同,不論是作為學生還是助教或者老師,都會觀察到許多新奇的生物和生命現象,收穫許多令人興奮的發現和新知,我從沒懷疑過去到野外的意義。

直到有一次,我在林子外等待一組學生完成樹木的測量任務,一個學生滿身污垢、怒氣衝衝地從林子裏鑽出來,顯然剛剛結實地摔完了一大跤,好不容易逃了出來,喘着粗氣,瞪着質問我,為什麼要讓他來這裏遭這些罪,明明有許多儀器可以代替人工完成這些工作,明明這些由學生測量的數據也不一定會用到研究中,為什麼非要讓他鑽到林子裏,滿身污塵。

“這樣的野外研究有什麼意義?”

我一時竟答不上來。當然不只是因為我當時的英語還很拙劣,更是因為我從沒認真思考過這個問題。

是啊,其實並不是每個人都喜歡野外、享受野外,即便是生物學專業的學生,TA們更喜歡和擅長的也許是在實驗室;也不是每個人能夠忍受野外的髒累苦,即便野外實習已經足夠輕鬆,而且許多勞動密集型工作已經可以被自動化測量儀器所替代。讓TA們都去體驗這樣初級的野外研究還有必要嗎?即便是為了科研,我們已經收集了那麼多的數據,我們還在不斷擁有新的技術,我們有必要花時間去野外受罪、弄髒自己的雙手嗎?

當我們能在電腦前通過數據洞悉世界時,我們還有必要走出房間嗎?

至少從科研的實踐上來看,走出房間的研究者正在減少。2018年的一項研究分析了1980年到2014年發表的近6萬篇保育類研究(Ríos-Saldaña et al., 2018),發現基於野外的研究減少了20%,而僅基於建模和數據分析的研究分別暴漲了600%和800%,並且引用率更高的學術期刊發表的基於實地的研究更少。學術界正在把更多的票投給房間裏的研究者。

包含野外工作的研究比例(a)以及其和基於模型/數據分析的研究在出版物中的增長速率(b) Ríos-Saldaña et al., 2018

這是否在暗示野外研究已經變得越來越不重要了?如果這樣的話,那對於學生,也就是未來的研究者來説,瞭解和經歷野外研究,是否也並沒有那麼必要了呢?

看着學生們發的朋友圈,這個問題不禁又湧上我心頭。儘管這一次還沒看到學生質疑野外工作的意義,多是興奮和雀躍,但我依然有些憂慮。因為相比起真實的野外研究,野外實習不過是一次短暫且温和的排練。當TA們有一天真的從事科研,走進更真實的野外之後,會不會也會在疲憊勞累和怨恨中,發出那聲質問:這樣的野外研究有什麼意義?

這一次,我不想再逃避。

真實的基線

2023年,世界上有57%的人口居住在城市中。而到了2050年,這個比例將增加到70%。這意味着,世界上大部分人可能終生都生活在遠離自然的鋼筋水泥中,即便偶爾會離開巢穴,也只不過會在自然的邊界上淺淺地掠過。除此之外,商業發展和技術進步的緊密合作正在將人類緊緊拴在電子設備前方。

人類在時間和空間上接觸自然的機會都在驟減,對地球上真正的自然變得逐漸陌生。羅伯特·M·派爾(Robert M Pyle)將這種人類對自然認知的持續性異化稱為“經驗的消亡”(Extinction of experience, Pyle, 1993)。

這種消亡通過人口的世代更迭得到加強,當城市孕育的新一代逐漸成為人口主體之後,人們的集體記憶將會逐漸遺忘自然被改造前的模樣:同一個地方的森林在父母輩記憶中應該是鬱鬱葱葱的原始林,而到了子女輩記憶中可能已經完全被整齊而荒蕪的種植林所替代。這就是“環境代際遺忘”(Environmental Generational Amnesia,Kahn and Kellert, 2002)。這種經驗消亡的一個直接後果就是,人們將會把城市及其周邊徹底被改造的地帶視作環境的常態。

但這並不是地球的常態,城市僅僅佔據了地球3%的面積。

自然應當是什麼樣的?健康的環境是什麼樣的?當這些基本認知正在人們心中發生偏移時,人們對環境的惡化將會更容易接受、對於扭轉環境惡化的積極性也將會下降,這也被稱為“基線改變綜合症”(Shifting Baseline Syndrome,Pauly, 1995)。

基線改變綜合症將會不可避免地導致人們對環境的進一步惡化選擇坐視不管。當人們習慣了環境的惡化,也會傾向於認為未來進一步的退化並沒那麼可怕。因此,不是人們明知道自己應該行動卻拒絕行動,恰恰是人們根本就意識不到自己應該行動。而且,即便是人們幡然醒悟,決定有所行動,人們也往往會設定並不恰當的目標,因為人們心中的基線已經改變:自然本就如此。

可自然本不如此。

原始林(上)與次生林(下)的對比 圖:Andrew Slack,Save the Redwoods League

與自然接觸經驗的消亡還會帶來另一個後果:“生物恐懼症”(Biophobia,Ulrich et al., 1993)。你怕蟲子嗎?很多人都怕蟲子。恐懼是生物歷經千百萬年演化出的防禦避險機制的一部分。然而,越來越多的證據發現,人類對其他生物的恐懼已經超越了演化的結果,反而更多受到與其他生物互動強度影響(Soga & Gaston, 2023; Zeller et al., 2025)。

人類越是不接觸自然,越是對其他生物感到恐懼。

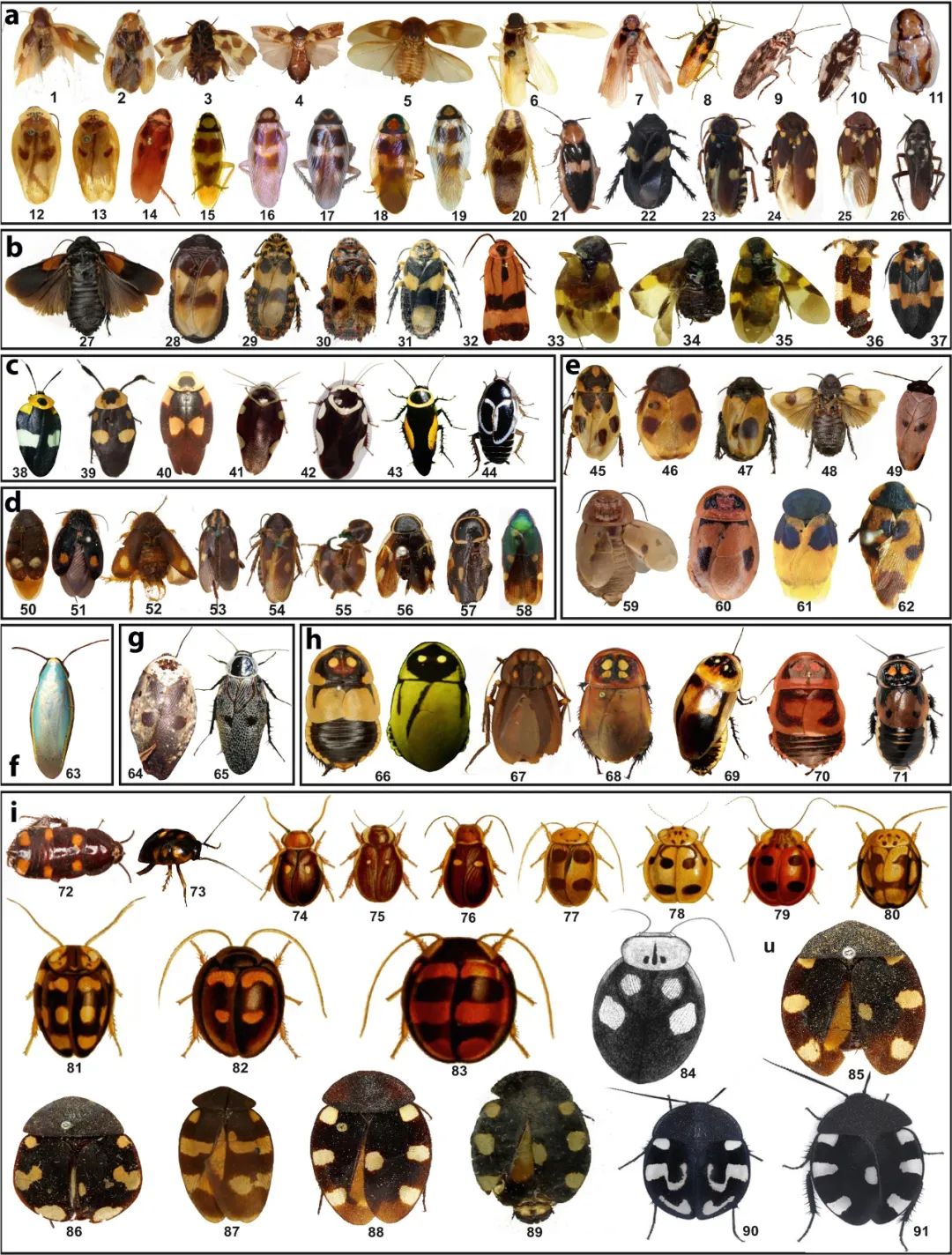

當你害怕蟲子時,你在害怕什麼?你見過蟑螂嗎?比如突然在家中某個角落和狹縫發現的那兩根觸角。實際上,地球上生活着近5000種蟑螂,其中不過只有幾十種會進入人類棲居的空間,而大部分城市人真正能有機會遇到的,不過兩三種。當你拍死那隻蟑螂的同時,它99%的近親都正在森林中將落葉、動物屍體和糞便分解成為土壤養分,推動着地球生態系統的物質和能量循環。

這些全是蟑螂 Hinkelman, 2022

害蟲/益蟲二元化的區分是抽象的,而自然中的蓬勃生長的物種是具體的。

地球上的每一個生命都在努力生存,它們在自然中扮演的角色是複雜而多樣的。如果你能在真實的野外中看到這些豐富多彩的生命,你的看法是否會有些許不同?至少參加完野外實習的同學們是這樣的。我看到了聲稱絕對不會碰蟲子的同學,在實習總結上興奮地講述着關於蟲子的故事。

對於大眾來説,這種對自然認知的基線偏移也許只會帶來觀念上的制約和行動上的遲緩,通過一定的科學傳播和教育或可得到緩解,但對於生態學的研究者來説,基線偏移卻會是致命的隱患。

無知的幻境

今年3月發表在《生態與演化進展》(Trends in Ecology and Evolution)上的一篇文章把經驗的消亡聚焦在了生態學家身上(Soga & Gaston, 2025)。文章的觀點指出,野外研究和實習的減少將會直接阻礙生態學研究的進步,因為野外研究滲透到了其研究過程的每一步:不論是發現問題和提出假設,還是數據收集和整合。

然而,也有學者不同意這個觀點並發表文章予以反駁,他認為生態學對野外研究重視程度的降低恰恰反映了生態學的成熟和進步、不斷向着專業化發展,儘管會對學生培養和新假設的形成造成損害,但如傳感器、衞星、高通量實驗、數字建模和模擬等新技術和方法的進步可以彌補這一損失(Guariento, 2025)。我們不需要為此警惕,反而應當感到欣慰。

我們如今真的已經可以在電腦前通過數據洞悉世界了嗎?

這只不過是一種無知的幻境,我們甚至沒有完成對地球最基本的探索。

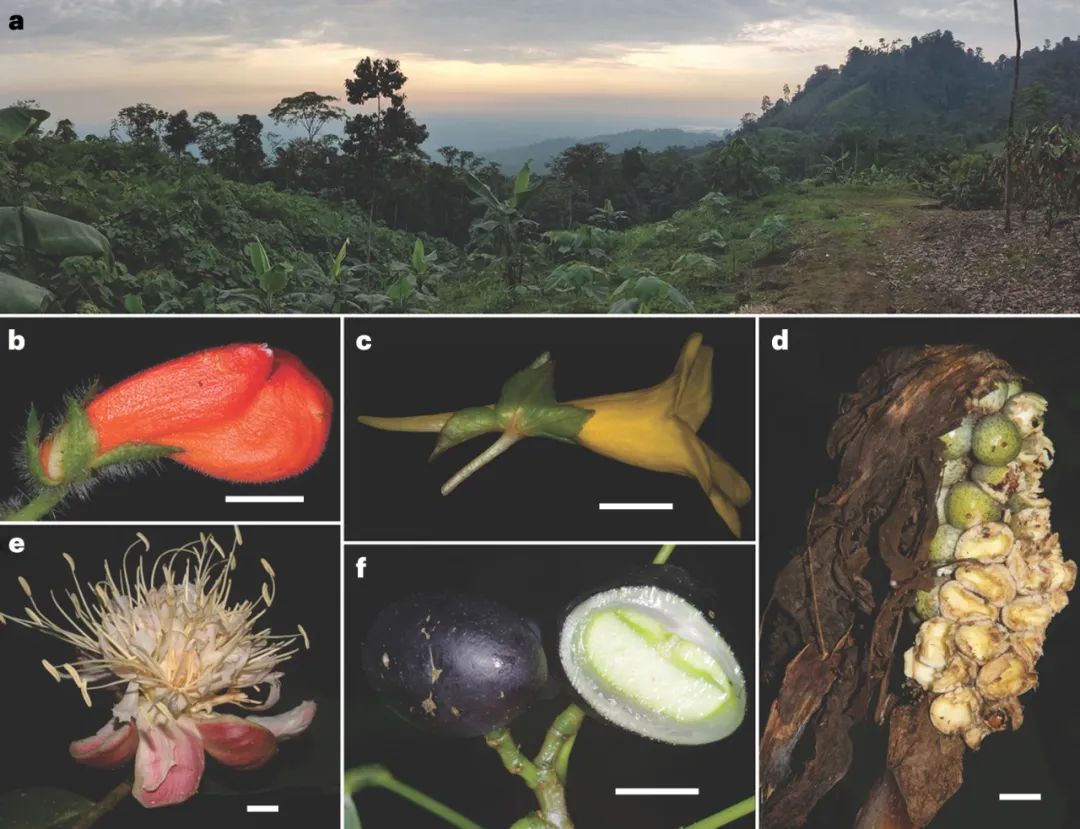

森蒂內拉山脊(Centinela Ridge)位於厄瓜多爾西部,這裏有一片面積約為40平方公里的雲霧林,其中生活着90多種特有植物。但這片珍貴的雲霧林在上世紀90年代因為大規模的森林砍伐被嚴重破壞,其中生活的特有植物被植物學家宣稱已經全部滅絕。這次事件被譽為現代最臭名昭著的生物多樣性滅絕事件之一,甚至還因此誕生了一個名詞:“森蒂內拉式滅絕”(Centinelan extinction),用以形容物種還未被人類所認識就徹底消失。

然而,隨着近些年更加詳細的調查研究,研究者發現有99%所謂的森蒂內拉特有物種其實都可以在其他地區找到(White et al., 2024)。事實證明,森蒂內拉的滅絕事件只不過是由於野外調查不足所導致的偏差。而在人跡更加罕至的地方,這樣的偏差更加劇烈,比如林冠、地下和深海。

厄瓜多爾森蒂內拉地區景觀及五種被認為已經滅絕但實際依然存在的物種 White et al., 2024, Nature Plants

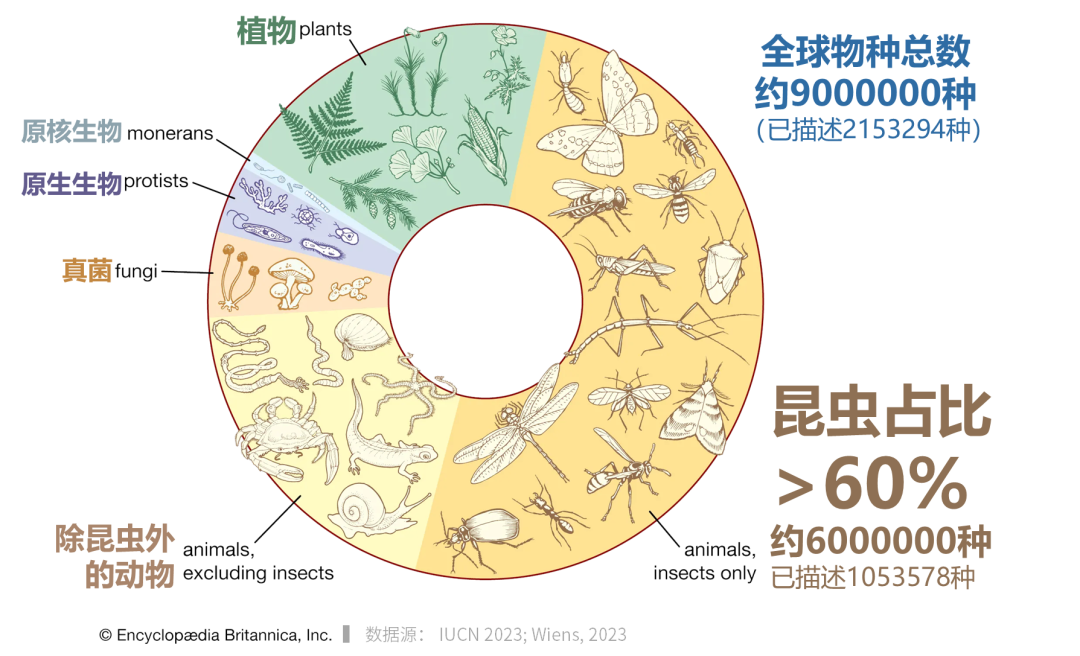

全世界有兩百多萬種已經被人類認識的物種,而這還只是被科學家發現並且描述的物種,在大量研究者尚未踏足或者詳細調查的區域,還有更多的物種等待被發現(或者已經悄然滅絕)。我們最熟悉的鳥類和哺乳動物只是這其中的萬分之七,而小小的昆蟲佔了一半多。據估算,世界上已經描述的昆蟲物種只佔到了實際總數的六分之一,理論上還有五百多萬種昆蟲等待人類的發現和認識。這個數字並不誇張。香港,世界上城市化程度最高的地區之一,隨着越來越多調查的開展,在過去的十年裏,基本上每一兩年就有新的物種在這裏被發現並描述。

毫無疑問,過去幾百年的探索發現已經積累下大量的野外數據,最近幾十年生物多樣性和生態系統監測技術的發展更是加速了這一數據積累的過程,但技術的進步並不與野外研究相互排斥,二者本是相輔相成的關係。

2023年,北京大學領銜的聯合科考團隊在西藏林芝發現了亞洲最高的樹,這是一棵西藏柏木,樹高達到了102.3米,刷新了亞洲最高樹的記錄。研究人員利用無人機激光雷達對整個區域進行了精確測繪,確認了區域內存在高樹的可能性。隨後,再利用無人機和揹包激光雷達結合的技術,繪製了區域內樹木精準的三維點雲模型,然後發現了這棵高102.3米的巨樹,測量的偏差控制在了釐米級。也是利用相關技術與實地調查相結合,他們“掃描”了整個中國的森林,結合AI算法算出了中國一共有1426億棵樹木。這些發現正是技術進步和野外研究相互成就的典範,回答了樹能多高、樹有多少這樣經典而重要的問題。

西藏柏木最高樹點雲模型 圖:人民日報/北京大學

新技術的發展本應讓我們更加勇敢而頻繁地邁向那些過去難以企及的地區,而不是讓我們變得固步自封、躲進房間。

而且我們依然需要清醒地意識到,目前數據積累最多、最快的,依然是我們最為了解的那些區域,依然集中在最為了解的生物,比如鳥類、哺乳動物和木本植物。也就是説,我們知道得越來越清楚的那些,往往還是我們本就已經最為了解的部分。

在野外,新的研究問題還在不斷地湧現。

是起點也是終點

在野外實習時,有學生問我,他一直為野外研究所吸引,但也一直深感困惑,因為相比起實驗室中嚴密可控的操縱實驗,野外研究有時簡直算不上科學:那麼多無法控制的因素、那麼多難以量化的變化,大量的觀測和歸納但最終卻無法得到一個準確的答案。

是啊,在還原論統治科學方法論的今天,野外研究的不確定性和難重現性讓它有時看起來真的好像“不夠科學”。

可不確定性和複雜性又何嘗不是真實世界的特徵?被量化的世界不過是個子集,暫時缺乏有效手段進行量化的世界就不是真實的嗎?數字是抽象的,而在野外的物種、環境和變化卻是具體的。

世界不止是還原論的,也是整體論的。恰是難以捕捉,我們才更加需要將自己有限的知識、經驗、猜測,通通直接投入到真實的野外中去質疑、去捶打、去驗證,再從被打碎的經典中尋找新的答案、新的方向。

野外會讓一切好奇自然發生。

如果新一代的生態學研究者選擇遠離野外,TA們便難以提出新的問題,即便能從故紙堆中找出尚未解決的問題,也難以形成新的假設、挖掘出新的證據去解決它。當數據分析得到異常的結果時,TA們也難以將其和自然中的實際情況相連,而只能依賴已有的文獻和知識。

當生態學研究者選擇離開野外,TA們便選擇了活在過去。

在全球環境劇變的今天,生態學比以往任何時候都更接近一門應用學科。只有躬身入野,勇敢地直面真實的世界,才有可能獲得新知識、修正舊知識、回答真問題。

野外依然是生態學研究的最前沿,也是生態學邁向的終點。

參考文獻

[1]Ríos-Saldaña, C. A., Delibes-Mateos, M., & Ferreira, C. C. (2018). Are fieldwork studies being relegated to second place in conservation science?. Global Ecology and Conservation, 14, e00389.

[2]Pyle, R. M. (1993). The thunder tree. Armbrecht-Forbes, A., Forbes, P., &. Pyle, R. M.

[3]Kahn Jr, P. H., & Kellert, S. R. (Eds.). (2002). Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary investigations. MIT press.

[4]Pauly, D. (1995). Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries. Trends in ecology and evolution, 10(10), 430.

[5]Ulrich, R. S., Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (1993). The biophilia hypothesis. Biophilia, biophobia, and natural landscapes, 73-137.

[6]Soga, M., Gaston, K. J., Fukano, Y., & Evans, M. J. (2023). The vicious cycle of biophobia. Trends in Ecology & Evolution, 38(6), 512-520.

[7]Zeller, K., Mouquet, N., Garcia, C., Dezecache, G., Maille, A., Duboscq, J., … & Bonnet, X. (2025). Danger versus fear: A key to understanding biophobia. People and Nature, 7(4), 847-859.

[8]Hinkelman, J. (2023). Origins and diversity of spot-like aposematic and disruptive colorations among cockroaches. Biologia, 78(6), 1659-1677.

[9]Soga, M., & Gaston, K. J. (2025). Extinction of experience among ecologists. Trends in Ecology & Evolution.

[10]Guariento, R. D. (2025). From field to framework: response to Soga and Gaston. Trends in Ecology & Evolution.

[11]White, D. M., Pitman, N. C., Feeley, K. J., Rivas-Torres, G., Bravo-Sánchez, S., Sánchez-Parrales, F., … & Guevara-Andino, J. E. (2024). Refuting the hypothesis of Centinelan extinction at its place of origin. Nature plants, 1-8.

(本文首發於微信公眾號“Runxilization”,觀察者網已獲轉載授權。)