劉典:我們應該如何理解“技術加速主義”的崛起?

guancha

【文/劉典】

第一部分 早期風險資本主義的起源與特徵

01.什麼是科技創新與產業創新?

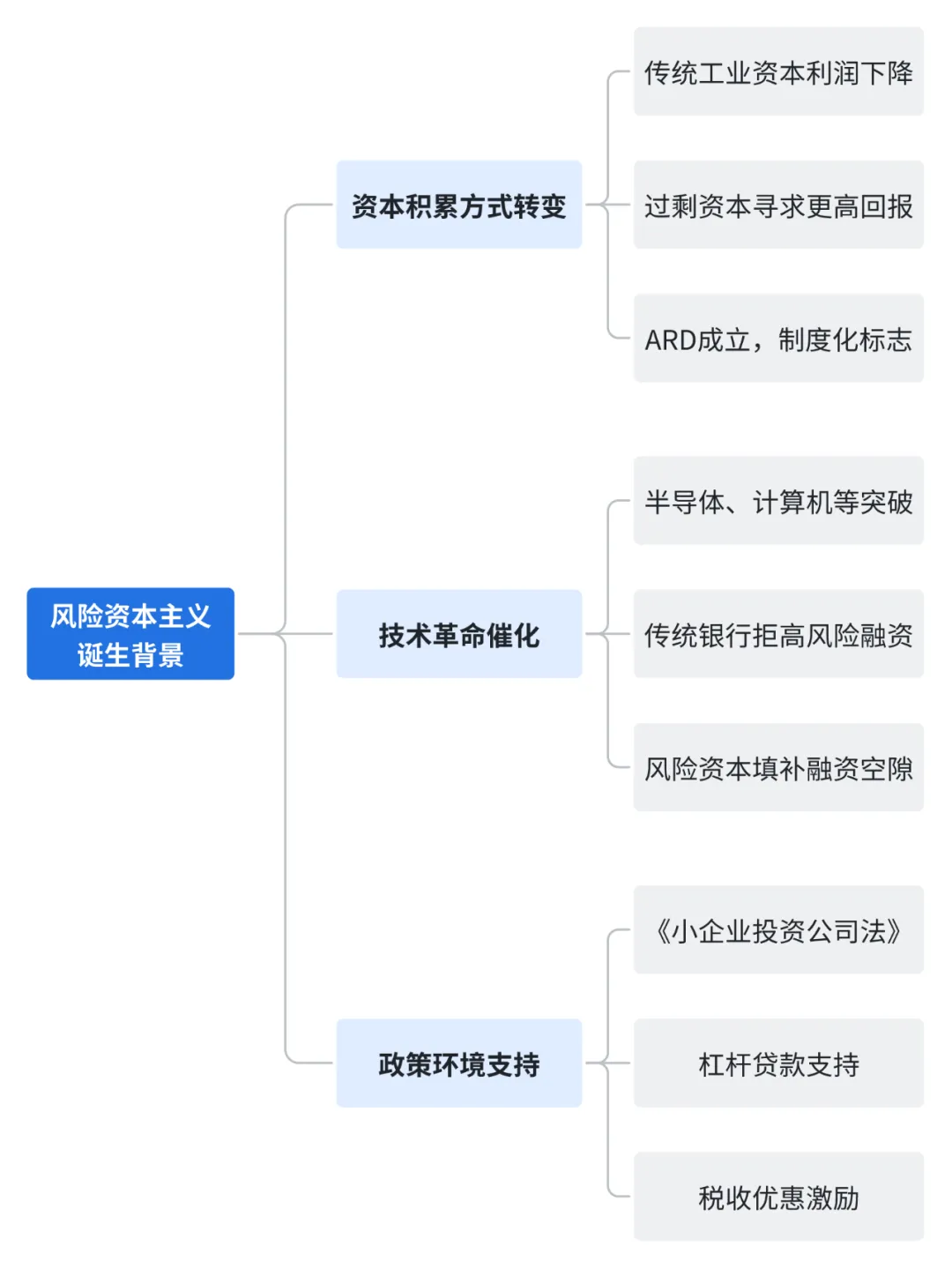

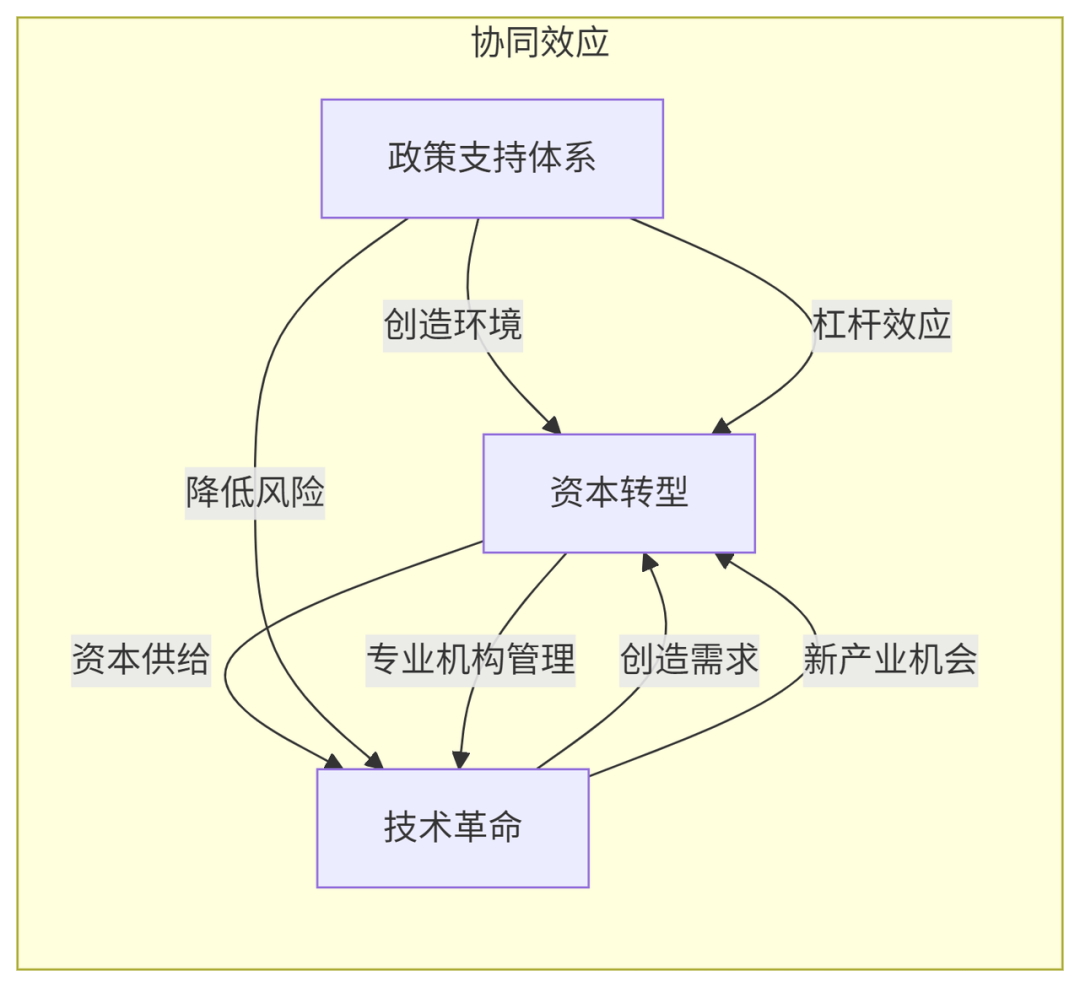

風險資本主義的興起標誌着資本主義發展進入了一個新階段,其核心在於通過專業化資本運作推動技術產業化。這一模式誕生於二戰後美國特定的經濟社會環境中,既是對傳統資本積累方式的突破,也是對技術革命浪潮的響應。

20世紀中葉,隨着傳統工業資本利潤的持續下滑,大量過剩資本亟需尋找更高回報的投資渠道。1946年,美國研究與發展公司(ARD)的成立成為關鍵轉折點——作為全球首家專業管理風險資本的機構,ARD開創性地將個人化的風險投資行為轉化為制度化運作模式,為後來的風險投資行業奠定了基礎。

與此同時,半導體、計算機等領域的技術突破催生了前所未有的產業機會。

然而,傳統銀行體系因風險規避原則,普遍拒絕為高風險的初創企業提供融資支持,這導致技術商業化面臨嚴重資金缺口。風險資本恰好填補了這一“融資空隙”,通過直接股權投資的方式,將資本與創新潛力結合,成為技術產業化不可或缺的推手。1958年《小企業投資公司法》的出台進一步加速了這一進程,政府通過提供槓桿貸款和税收優惠,構建起制度性激勵體系,為風險資本的擴張掃清了障礙。

這一模式的形成並非偶然,是資本、技術與政策共同作用的結果。風險資本通過專業化運作,不僅解決了技術產業化初期的融資難題,更重構了資本與創新的關係。它標誌着資本主義從傳統的工業資本積累轉向以知識和技術為核心的新型資本積累模式,為後續全球科技創新浪潮奠定了制度基礎。

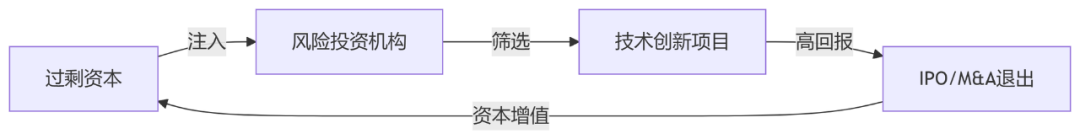

風險資本主義的運作模式展現出鮮明的階段性特徵。

在投資邏輯上,它採用組合投資分散風險的策略,例如“投十成一”的經典模型——通過投資多個項目,依靠少數明星項目的超額回報覆蓋整體損失。這種策略在實踐中得到了驗證,如DEC公司(數字設備公司)的成功案例,其高回報不僅覆蓋了其他失敗項目的成本,更成為風險投資行業早期發展的標誌性成果。

在權力結構上,風險資本形成了“有限合夥人-普通合夥人”的雙層架構:機構投資者(如養老金、大學基金)作為有限合夥人提供資金,而職業投資人(普通合夥人)則掌握項目篩選與管理權。這種架構既保障了資本的安全性,也賦予了技術專家通過資本實現創新的機會。

在價值取向上,風險資本主義以退出回報最大化為終極目標,上市(IPO)或併購(M&A)成為實現資本增值的關鍵節點。“快速規模化-搶佔市場-壟斷溢價”的標準路徑,深刻塑造了初創企業的發展邏輯,使其在激烈的市場競爭中不斷追求技術突破與市場擴張。

表:風險資本主義的階段性演變

這一階段的風險資本雖推動了技術創新,但已顯現出資本對技術方向的強控制。

第二部分 技術加速主義的崛起與核心主張

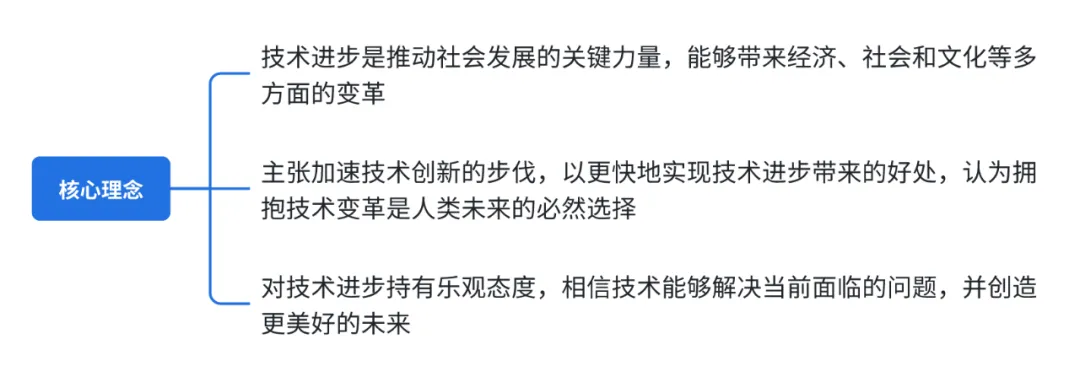

01.理論源流與技術奇點

技術加速主義則將風險資本主義的“技術驅動增長”邏輯推向極致,其思想根基深植於哲學、未來學與意識形態的多重脈絡中。在哲學層面,尼采的“超人哲學”被重新詮釋為技術超越人類侷限的理論依據——他提出的“超人”概念不再指向道德或精神的昇華,而是被賦予技術化的內涵,暗示人類通過科技突破生物性限制的可能性。

與此同時,德勒茲與加塔利的“後結構主義”則為去人類中心化的技術願景提供了理論支撐。他們強調“遊牧思維”與“解域化”,認為技術作為流動的“無器官身體”,能夠打破傳統社會結構的束縛,重構人與技術的關係。這種哲學思潮為技術加速主義奠定了基礎,使其在批判既有社會秩序的同時,試圖通過技術手段實現對人類文明形態的根本性改造。

在未來學領域,技術奇點理論成為加速主義的核心座標。雷·庫茲韋爾提出的“奇點理論”預言,到2045年人工智能將超越人類智能,引發文明形態的質變。這一預言不僅成為技術樂觀主義的象徵,更被硅谷的“有效加速主義”(e/acc)奉為行動指南。e/acc的支持者認為,加速技術奇點的到來是推動社會進步的關鍵,主張通過加密貨幣、人工智能和火星移民等技術手段,實現對資本主義體系的徹底變革。

庫茲韋爾的“加速回報定律”——即技術進步呈指數級增長——為這一理論提供了數學模型支持。他以摩爾定律為例,指出計算機算力在過去50年提升了萬億倍,驗證了技術發展的非線性趨勢。這種未來學想象不僅塑造了技術加速主義的敍事框架,也深刻影響了硅谷資本對技術投資的優先級判斷。

與此同時,技術加速主義內部存在顯著的意識形態分歧。左翼加速主義以斯爾尼塞克與威廉姆斯為代表,主張通過加速資本主義的發展暴露其內在矛盾,最終推動其崩潰並構建後資本主義社會。這一派別認為,技術革命並非單純依賴市場邏輯,而應服務於社會公平與集體福祉,例如通過AI解決資源分配不均等問題。

相比之下,右翼加速主義則以尼克·蘭德的思想為核心,鼓吹技術寡頭統治,認為少數精英應主導進化方向。蘭德的“資本主義即解放”理念將技術視為權力集中的工具,主張通過算法化管理與生物技術改造,構建由技術精英主導的等級社會。這種分野在實踐中體現為硅谷資本對技術路徑的分化:一方面,開源社區與公共科技項目試圖通過技術民主化對抗壟斷;另一方面,大型科技公司則通過專利壁壘與數據壟斷鞏固技術霸權。

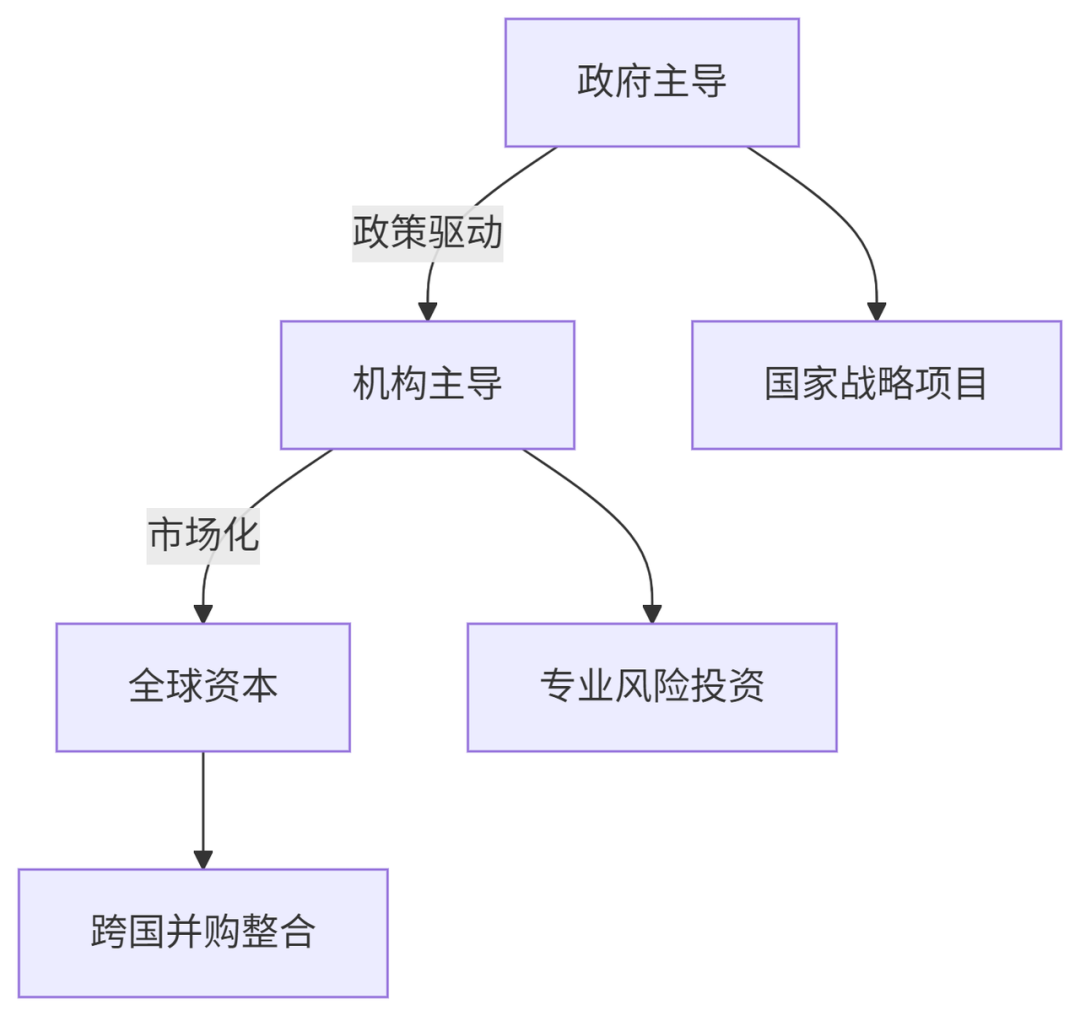

技術加速主義的興起不僅重構了技術發展的邏輯,也深刻改變了政治與經濟的權力格局。在硅谷,馬克·安德森等資本精英將加速主義定義為“技術樂觀主義”,推動其成為影響美國政治生態的重要力量。2024年大選中,硅谷資本對特朗普的公開支持即反映了這一思潮的政治滲透——其背後是對減少監管、加速技術突破的訴求。而在國際競爭層面,以人工智能、量子科技和生物技術為代表的顛覆性創新,使科技權力成為大國博弈的新邊疆。

這種“技術民族主義”既催生了全球化的技術協作,也加劇了封閉式競爭的風險。技術加速主義的實踐路徑,正從單一的技術崇拜轉向更復雜的“技術-社會共生”敍事,其核心矛盾在於如何平衡技術無限可能的願景與社會風險的現實約束。從哲學思辨到未來預言,從意識形態分歧到全球政治博弈,技術加速主義已超越純粹的技術討論,成為重塑21世紀文明形態的關鍵力量。

02.有效加速主義(e/acc)的實踐形態

2010年代在硅谷興起的e/acc運動標誌着技術加速主義從理論走向實踐。

資本支持

Marc Andreessen(a16z創始合夥人)發佈《科技樂觀主義宣言》,斥責AI監管是“阻礙進化的暴政”;馬斯克通過Neuralink推進人機融合,實踐“超人類主義”。

政治操作

2024年美國大選中,硅谷資本首次公開深度支持特朗普,推動放鬆AI監管、削減社會支出(馬斯克計劃削減1萬億美元政府開支),為技術加速掃清制度障礙。

表:技術加速主義的主要流派與主張

第三部分 內在連續性:資本邏輯的極致化

風險資本主義與技術加速主義在當代資本主義體系中展現出深刻的內在連續性,二者共同構成資本邏輯極致化的雙重鏡像。這種連續性並非簡單的線性演進,而是通過資本增殖機制、權力結構重組與技術倫理異化的三重維度,將技術從工具性存在轉化為資本積累的主體性力量,最終形成一種以“技術即資本”為核心的新型支配模式。

算法統治 → 決策權讓渡AI系統

技術壟斷 → 資源集中於科技寡頭

倫理真空 → 技術發展突破道德邊界

01.資本增殖邏輯的自我強化

在資本增殖邏輯的自我強化過程中,技術的角色經歷了從中介到本體的根本轉變。風險資本主義階段,技術作為資本增值的媒介,其價值體現於對生產效率的提升——例如英特爾芯片的迭代直接推動計算能力的指數級增長,從而為資本開闢新的市場空間。

然而,在技術加速主義的語境下,技術本身已不再僅僅是工具,而成為資本積累的主體。以OpenAI為例,其從非營利研究機構向盈利性子公司(OpenAI LP)的轉型,標誌着技術資本化的不可逆進程:當AI模型通過數據壟斷直接創造價值時,技術本身便成為資本積累的“黑箱”,其運行邏輯完全服務於資本增值目標。這種轉變揭示了資本邏輯的深層異化——當技術加速被簡化為“資本增殖速率 × (1-倫理約束係數)”的數學公式時,技術發展已徹底淪為資本增殖的函數變量。

風險偏好的極端化進一步加劇了這一趨勢:傳統風險投資雖容忍一定失敗率,但仍以規避生存性風險為底線;而e/acc(有效加速主義)則表現出對技術失控風險的漠視,甚至將人工智能的潛在威脅視為可被算法優化的“可計算風險”。這種邏輯的荒誕性在於,它試圖用技術解決方案消解技術本身帶來的系統性風險,最終陷入“用技術修補技術”的循環困境。

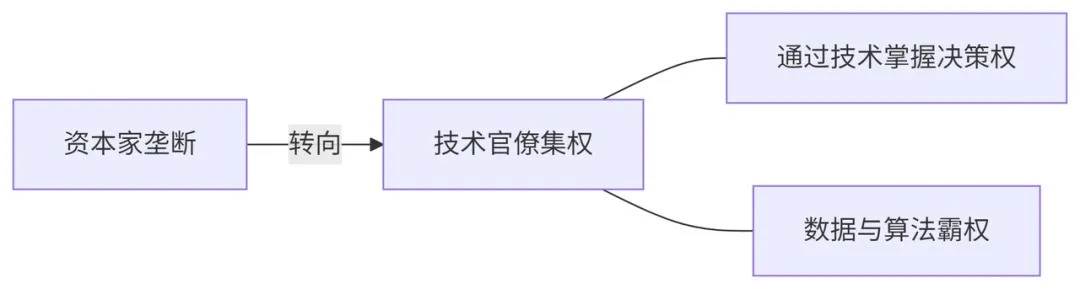

02.精英主義的技術壟斷

精英主義的技術壟斷則通過權力結構的重構,將資本邏輯的支配性推向新的高度。風險資本主義階段催生的“VC-創始人寡頭”模式(如扎克伯格通過超級投票權構建的絕對控制權),在技術加速主義階段演變為“算法神權”,即馬克·安德森(Marc Andreessen)宣稱“技術精英應掌控人類進化方向盤”的言論,正是這種新式壟斷的宣言。當決策權從資本家向技術官僚轉移時,權力的集中化並未減弱,反而以“技術民主”的幻象掩蓋實質性的階層固化。

這種壟斷不僅體現在資本控制的技術層面,更滲透至主體性建構領域:早期風投強調“賦能創業者”的敍事,試圖通過技術民主化對抗資本壟斷;而e/acc則直接主張“取代人類主體”,其宣言將生物人類定義為“宇宙演進的過渡階段”,將智能實體視為終極形態。馬斯克的Neuralink公司以“意識上傳”為終極目標,試圖突破生物界限的行為,正是這種主體替代敍事的極端體現。技術壟斷的暴力性在於,它通過重新定義“人”與“智能”的關係,將資本對勞動的剝削轉化為對生命本身的改造,使技術進步成為資本權力的延伸而非人類解放的工具。

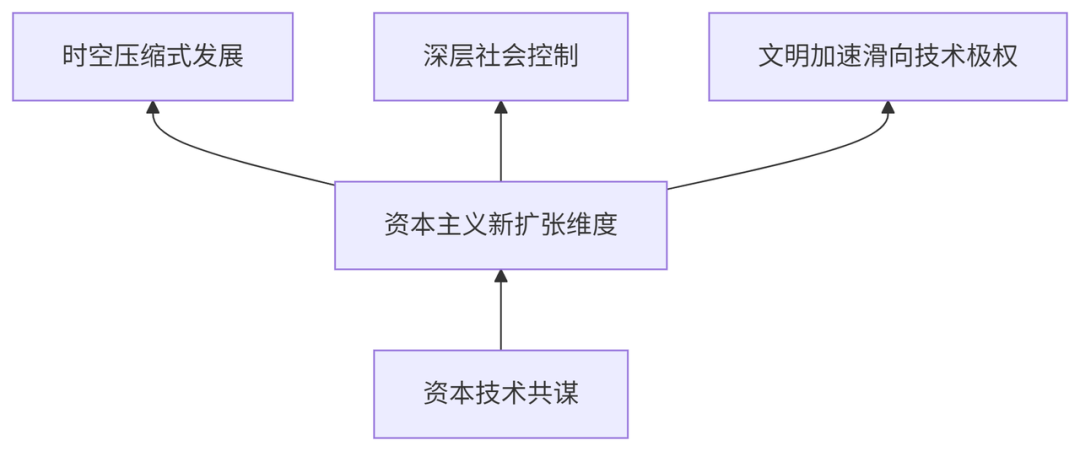

03.技術烏托邦的暴力性

技術烏托邦的暴力性則通過時間與空間的雙重殖民,將資本邏輯的矛盾以“進步”的名義強行壓縮。風險資本主義保留了“創造性破壞”的辯證性——即便淘汰落後產能,仍能通過創造新就業實現社會補償;而e/acc滑向“破壞即創造”的極端線性史觀,將技術加速等同於絕對進步。這種觀念的異化本質在於,它用科技術語包裝了社會達爾文主義,將資本擴張的暴力性偽裝為“自然選擇”的必然結果。

更危險的是,技術加速主義通過“壓縮未來”轉移社會矛盾——傳統資本依賴空間擴張(全球化)緩解危機,而技術資本則將百年尺度的社會變革強制壓縮至十年週期。GPT模型的迭代速度遠超社會適應能力,引發的職業恐慌與倫理衝突,正是這種時間殖民主義的直接後果。當技術奇點的臨近被渲染為“必然未來”時,人類社會被迫進入“永遠未完成的過渡狀態”,在資本邏輯的驅使下不斷自我否定以匹配技術演進的速度。這種暴力性不僅體現在對現實的扭曲,更在於其對未來的預設——通過製造“技術必然超越人類”的敍事,資本邏輯將自身合理性永久錨定在“進步”的神話中。

從風險資本主義到技術加速主義的演進,揭示了資本邏輯極致化的內在連續性:技術不再是獨立於資本的創新力量,而是被徹底納入資本增殖的閉環;權力結構從資本家壟斷轉向技術官僚集權;技術烏托邦則通過時間壓縮與主體替代,將資本的矛盾轉化為“人類進化”的必然代價。這種連續性不僅重塑了技術與社會的關係,更將資本主義的擴張性推向新的維度——在資本與技術的共謀中,人類文明正加速滑向一個由算法統治、技術壟斷與倫理真空主導的未來。

第四部分 社會影響與批判視角

01.技術壟斷與權力重構

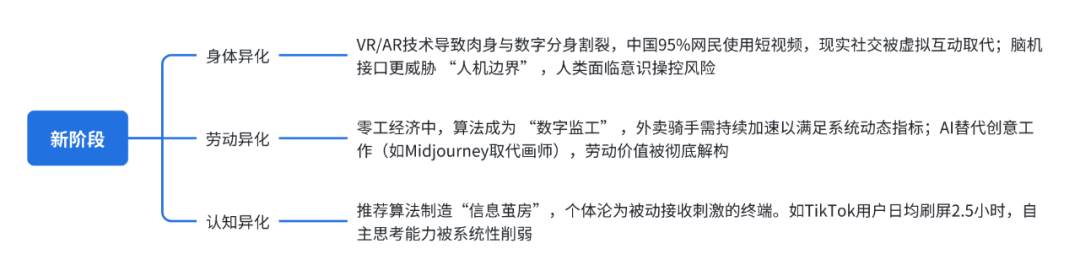

在數字資本主義與技術加速主義的雙重驅動下,技術壟斷與權力重構正以前所未有的速度重塑社會結構,而這種重構不僅顛覆了傳統權力體系,更以隱秘的方式將人類推入新的異化境地。數據封建主義的興起標誌着權力中心的轉移:谷歌、Meta等平台巨頭通過算法黑箱行使準立法權,其內容審核標準實質上構成了一種技術性法律體系。

當用户行為數據被系統性採集並轉化為新型剩餘價值時,傳統國家主權在技術協議面前逐漸失效,即用户淪為“數據農奴”,其生產資料(注意力與數據)被平台以“免費服務”為名無償佔有。這種權力重構不僅體現在數據控制權上,更滲透至創新生態的底層邏輯:風投資本對“短期可退出領域”的偏好,導致AI與區塊鏈等熱門技術過度繁榮,而基礎科研(如數學、材料學)卻面臨系統性資源枯竭。

2022年全球AI投資突破3000億美元,但聚變能源研發資金僅為前者的1/105,這種失衡暴露了資本對技術路徑的扭曲——當技術發展被簡化為“可量化的回報率”時,人類文明的長遠需求將被徹底邊緣化。

02.人的異化新形態

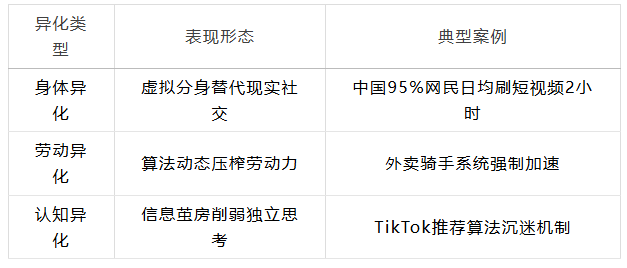

數字資本主義下,人類異化進入新階段:

表:異化現象分類矩陣

03.地緣政治與文明衝突

地緣政治領域的技術民族主義與文明衝突,進一步暴露了技術壟斷的全球性矛盾。美國通過“小院高牆”戰略試圖獨佔技術奇點紅利,e/acc支持者宣稱“未來生產力革命無需全球分工,可在盟友高牆內完成”,這一邏輯本質上是技術霸權的自我辯護。

然而,這種封閉式創新反而加速了全球技術多極化:中國“新質生產力”戰略推動自主創新,非洲國家嘗試建立本土技術認證體系,全球南方的技術反叛正在形成。與此同時,技術精英對“人類備份”的狂熱想象暴露了文明危機的深層矛盾——當馬斯克等人倡導“火星殖民作為人類備份”時,其潛台詞卻是默許地球多數人口被淘汰。

這種“犧牲一代人”的加速邏輯,已在全球南方引發抵抗運動:肯尼亞的數據保護專員辦公室揭露谷歌AI研究中心93%的數據流向美國總部,巴西Nubank的用户數據成為硅谷算法優化的資源,這些案例印證了“數字剝奪積累理論”,技術優勢國家通過制度設計系統性獲取邊緣地區的數據資源,而全球南方在技術治理對話中陷入雙重失語。

第五部分 未來展望:邊界與替代方案

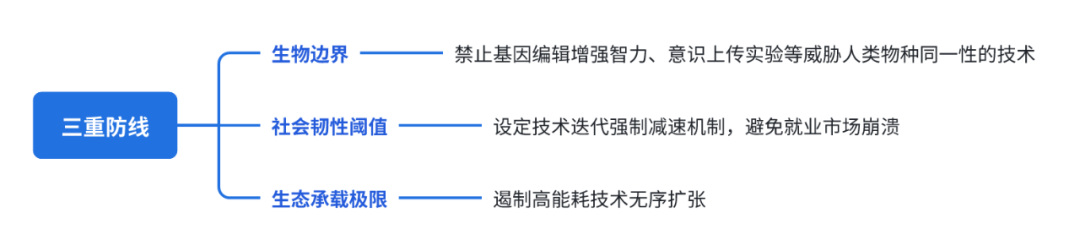

01.技術加速的倫理邊界

面對加速主義的激進議程,需建立三重防線:

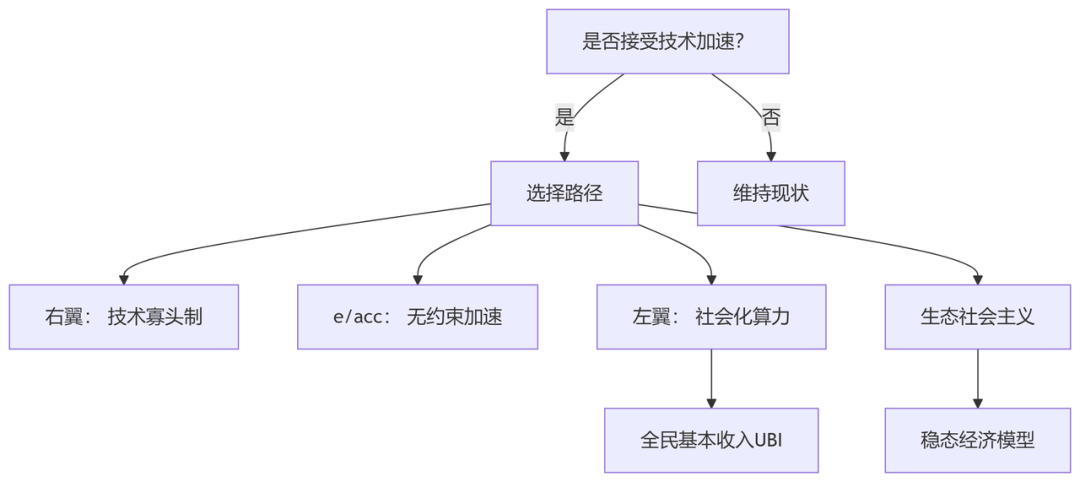

02.替代路徑探索

全球正形成對加速主義的制衡方案:

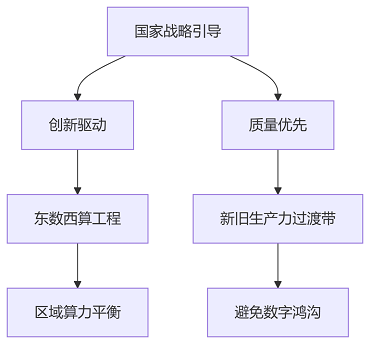

中國“新質生產力”實踐

以 “創新驅動、質量優先” 為核心,2022年研發投入超3萬億元,培育新能源、量子科技等戰略產業,但強調 “新舊生產力長期共存” 。如東數西算工程平衡區域發展,避免數字鴻溝。

左翼加速主義重構

斯爾尼塞克提出 “社會化算力” 方案:將AI基礎設施收歸公共所有,使技術紅利普惠化;推動 “全民基本收入” 應對自動化失業,切斷資本對技術紅利的獨佔。

生態社會主義路徑

主張將技術目標從“無限增長”轉向 “穩態經濟” ,如歐盟強令數據中心使用綠電,將技術演進嵌入生態約束框架。

歷史辯證法的啓示:從風險資本到技術加速主義,資本邏輯的自我強化始終面臨雙重矛盾。一方面,它通過技術革命不斷突破增長極限;另一方面,其反人性、反生態傾向終將遭遇系統邊界。正如馬克思洞見:“資本的限制就是資本本身”——當加速主義試圖衝破所有時空約束時,恰恰暴露了資本主義文明的終極危機。