揚之|德以關係:從贖罪到縱容看“國家理性”的真實含義

guancha

【文/觀察者網專欄作者 揚之】

19世紀末,以製造火車頭聞名於世的德國機械企業家族博西格(Borsig)從著名的洪堡家族(Familie von Hombold)手中買下了柏林西北部泰格兒湖畔的一片沼澤地,並在那裏模仿波茨坦的“無憂宮”建造了一座鄉間別墅。

納粹上台後,博西格家族將這片土地及房產賣給了第三帝國。二戰結束後,根據《雅爾塔協定》和《波茨坦會議決議》,柏林被四大國分別佔領。博西格別墅於是成為法國駐柏林部隊(Forces Françaises à Berlin)的總部,之後還在別墅北部加蓋了“法國軍官俱樂部”。如今,這裏成為德國外交學院和外交部國賓館的所在地。

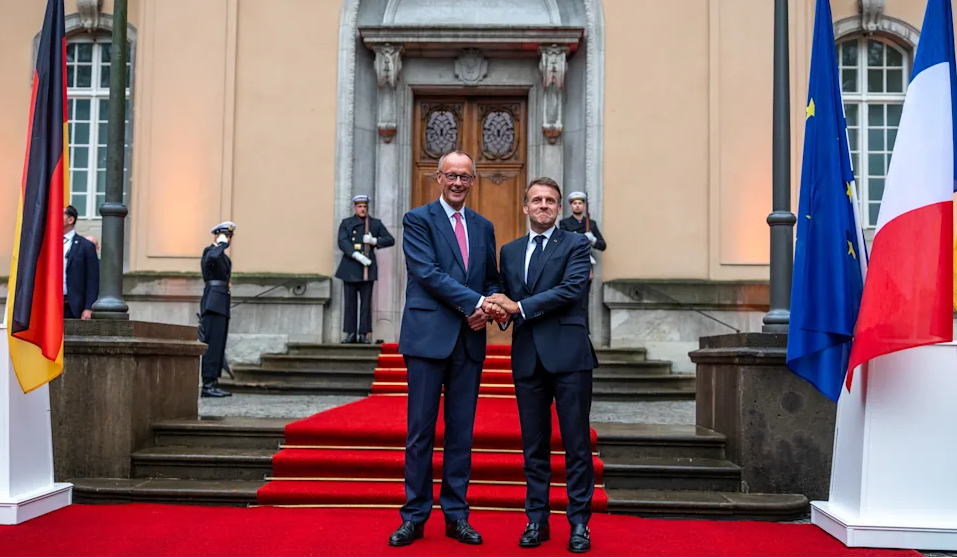

鑑於這段 “法國背景”,7月24日,德國總理默茨在此接待了他就任總理後首訪柏林的法國總統馬克龍。賓主再次強調要恢復德法作為歐盟領袖國的密切關係,但倆人的握手拍肩並不能掩飾兩國之間存在的重大分歧,包括在對以色列的態度上。

此前,英法等28個國家發表了一份呼籲以色列立即停火和結束加沙地帶人道災難的聯合聲明,德國作為歐盟最重要的國家卻沒有簽字。訪問結束後,馬克龍旋即在社交平台“X”上以法語、英語和阿拉伯語高調宣佈將於9月的聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。

就任後重新親近歐陸的英國首相斯塔默,雖然支持立即結束加沙地帶的人道危機,但開始時對馬克龍承認巴勒斯坦國的立場卻持審慎態度,他認為此目標必須作為“更全面計劃的一部分”予以推進,該計劃需包括“兩國方案”和巴以實現持久和平。

德國總理默茨則明確表示柏林無意在短期內承認巴勒斯坦國,但最新宣佈將參與建立加沙地帶的“空中走廊”,重温冷戰初期美國和西方救助西柏林住民時採取的非常措施。

歐洲的三個“領袖國”在這個問題上分歧如此之大,反映瞭解決巴以衝突的難度,同時也彰顯了三國都在各打算盤。

馬克龍此舉的目的主要有以下幾個:一是應對加沙地帶嚴重的人道主義危機,他目睹以軍轟炸造成的平民傷亡後,強調必須結束衝突並加強人道援助;二是通過外交施壓推動“兩國方案”(Two-state solution),促使以色列接受談判;三是在國內支持率低迷的背景下,通過外交舉措強化法國在中東和聯合國的影響力;四是平衡國內政治壓力,安撫左翼和穆斯林選民羣體。

斯塔默對馬克龍此舉之所以持謹慎態度,主要是因為倫敦仍需與美國協調行動,尤其必須顧及斯塔默本人好不容易與特朗普建立起來的良好關係。從技術角度看,斯塔默認為在邊界和主權未明的情況下倉促承認可能製造“虛假進展”。他的這種相對“剋制”的態度,反映了英國試圖在“原則上支持巴勒斯坦與外交現實之間”尋找平衡。但加沙危機加劇和法國率先行動也可能使他處於更大的內政壓力之下,所以他內心並不樂見馬克龍此時整這麼一出。儘管如此,他最新表態,如果以色列不採取實質性行動結束加沙地帶駭人慘狀,並承諾實現長期可持續和平,英國將在9月聯合國大會開幕前承認巴勒斯坦國,以維護“兩國方案”的可行性。

哈馬斯2023年10月7日對以色列發動恐怖襲擊後,德國柏林勃蘭登堡門亮起了以色列國旗顏色的燈光,以示聲援。picture alliance / dpa / Sven Käuler

德國政府的態度則基於以下幾個考量:首先,德國堅持“兩國方案”必須通過以巴直接談判來實現,將承認巴勒斯坦國視為和平進程的最終結果而非起點;其次,出於安全考量,德國擔憂此舉可能變相合法化被歐盟列為恐怖組織的哈馬斯,認同以色列關於“當前條件下建國會威脅其安全”的立場;第三,德國認為更好的路徑是將加沙立即停火、釋放全部人質、解除哈馬斯武裝及改善人道狀況作為承認前提;第四,不同於法國單邊行動,德國注重與歐美盟友協調立場,避免損害與同樣反對倉促承認的美英等國的關係。

儘管如此,默茨政府承受的來自國內外各方的壓力可以説“與日俱增”:

· 到目前為止,已出現1000多份針對默茨本人的刑事狀子,指控其在以色列問題上涉嫌參與反人類罪;根據最新的民調結果,74%的民眾認為德國政府應對以色列加大施壓;

· 200多名德國文化界人士在一封致默茨的公開信中敦促政府採取具體行動,呼籲提供人道援助和立即停火,他們寫道:“您在過去數日中批評了以色列政府,對此我們表示讚賞,但有一點很清楚:光説不能拯救生命。默茨先生,別讓加沙死去!”

· 歐盟委員會提議部分暫停以色列科技初創企業獲取歐盟資金的渠道。此舉或將導致從事無人機技術、網絡安全和人工智能領域的以色列初創企業失去資金支持。

· 更多西方國家表態考慮承認巴勒斯坦國。澳大利亞、加拿大、芬蘭、新西蘭、葡萄牙、安道爾、馬耳他、聖馬力諾和盧森堡等國在聯合聲明中響應法國倡議。

或許,默茨政府的對以態度不久也會有所改變,但起碼到目前為止還硬扛着。為何?這裏最關鍵的一個因素是,德國基於納粹迫害猶太人的歷史,承諾對以色列的安全負有特殊責任,即所謂的“國家理性”(Staatsräson)。

本文就來説説這個話題,也順便回顧一下德以關係的“前世今生”。

西德與以色列:戰後重塑雙邊關係從“贖罪”開始

德國外交部的官方網頁上是這麼描寫德以關係的:“德國與以色列關係特殊。這個特殊性源自德國為納粹系統地滅絕六百萬歐洲猶太人所承擔的責任。”

通俗一點説,德以關係就是德國向以色列贖罪的關係。

1945年,隨着納粹德國的戰敗,盟軍佔領當局推行“去納粹化”政策(Entnazifizierung),要求德國民眾填寫詳盡的調查表,交代與納粹政權的關聯。只有獲得“非主要參與者”證明的人才能找到工作,大約50萬前納粹黨員被禁止擔任公職。

然而,冷戰的鐵幕很快落下。出於對抗蘇聯的需要,三個西方佔領國的對德態度發生了轉變。為了建立一個穩定、親西方的德意志國家,許多前納粹官員被允許甚至是被鼓勵重新進入政府機構工作。到了1950年,西德外交部官員中前納粹黨員的佔比不低,司法系統更是充斥着舊政權的骨幹力量。

與此同時,在地中海的東岸,1948年宣佈獨立的以色列正為生存而掙扎。這個年輕的國家剛剛經歷了“獨立戰爭”,承受着巨大的經濟和社會壓力。它接收了大約60萬來自歐洲的大屠殺倖存者以及來自阿拉伯國家的猶太難民,人口在短時間內激增120%。這個農業國的基礎設施和經濟能量根本無法承受如此巨大的人口湧入,不得不實行嚴格的糧食配給制,通貨膨脹率一度飆升至80%。

阿登納與本-古裏安在以色列南部的內蓋夫

在這種背景下,西德首任總理阿登納(Konrad Adenauer)於1951年9月27日在聯邦議院發表了一次具有里程碑意義的演説。他表示:“德國人民有義務對猶太民族進行物質與道德賠償。” 這是德國官方首次明確承認對猶太人的歷史罪責並提出賠償的意願。

但以方官民對此的反應卻是抵制的。對於湧入這個新生國家的大屠殺倖存者來説,與德國人接觸的想法本身就是一種褻瀆,是對逝去親人的背叛。他們認為“用血換馬克是褻瀆!”以色列議會中的反對黨甚至將阿登納的提議比作“出賣耶穌所得的30枚銀幣”,他們説:“這協議會讓每個德國人自以為花30銀幣就可洗清殺害耶穌之罪!”

的確,以色列在1948年立國後的頭些年裏,對與德國沾邊的任何事物都保持一種斷然拒絕的態度。以色列的民眾羣體都繼承了納粹大屠殺倖存者對“德國人”的仇恨。

1948年在慕尼黑開設的以色列領事館僅向佔領國開放,其工作人員被禁止與德國當局接觸。早期的以色列護照上醒目地標註着:“此護照適用於除德國外的所有國家”。這不僅是一條行政規定,更是整個民族集體創傷的申言。

1950年代,西德的經濟在“馬歇爾計劃”的援助下很快得到了恢復(“經濟奇蹟”),重又富裕起來的西德人開始琢磨出國旅行,特別是基督徒們渴望去耶路撒冷朝聖。但是,以色列外交部和移民部竭力阻止雙方的互訪人流,只有極個別的被視為“民族義士”(Gerechte der Nationen),即具有“反納粹和親猶太”歷史的德籍人士,才被獲准或受邀訪問以色列,如新教牧師馬斯(Hermann Maas)。

然而,建國初期的以色列面臨的嚴峻生存危機,迫使領導層不得不做出痛苦而務實的選擇。

1952年初,總理戴維·本-古裏安(David Ben Gurion)在一次內閣會議上不得不用冰冷的數據向閣員們攤牌。他説:“拒絕德國的賠款,就意味着我們每個月要多餓死一萬名以色列兒童。如果沒有外部援助,以色列可能在六個月內就會崩潰。”

是保證國家和民族的繼續生存,還是讓深植於民族記憶中的傷痛和憤怒來主導對德態度 —— 這是一個基於殘酷現實而非情感考量的生死抉擇。

西德最初對猶太人的賠償並不積極,阿登納最後之所以提出賠償建議,是因為此時的波恩希望儘快重新被國際社會接納,恢復自治權,甩掉“戰敗國”這個沉重的十字架,而賠償(Wiedergutmachung)是一個贏得好感的最佳捷徑。

聯邦德國總理康拉德·阿登納與以色列外交部長摩西·夏裏特在盧森堡市政廳簽署《德以賠償協議》dpa

1952年9月10日,西德和以色列的代表在高度緊張的氣氛下籤署了《盧森堡賠償協議》(Das Luxemburger Abkommen)。簽約儀式本身就充滿戲劇性和象徵意義。為了防止以色列國內極端民族主義組織可能的襲擊破壞,以色列安全部門在會場外部署了狙擊手,荷槍實彈地警戒着會場。

這份協議的內容清晰地反映了以色列既屈從於現實需求又試圖保持道德距離的矛盾心態。西德承諾在12-14年內支付總計34.5億德國馬克(按當今購買力估算約合100億歐元)。值得注意的是,賠償方式並非簡單的現金交付,而是非常具有針對性:45%是以色列重建經濟急需的原油和工業鋼材;30%用於購買船舶和機械設備,以提升其運輸和工業能力;僅有25%為外匯現金。這實質上是以色列經濟重建的一份“人壽保險”。

除此之外,協議中包含未公開的“隱秘”條款:西德承諾向以色列秘密提供關鍵武器的設計圖紙和技術援助,協助其建立初步的軍事工業基礎。在協議執行的頭十年(1953-1962)中,西德提供的鋼材滿足了以色列工業用鋼需求的82%,使其製造業從佔經濟比重19%躍升至37%。德國的賠償,從最初的道德象徵,迅速轉變為支撐以色列經濟起飛的實際支柱。

但兩國民間的隔閡與敵意在1950年代的大部分時間裏依然堅冰難融。普通的以色列人拒絕購買德國商品,抵制德國文化,對任何踏上以色列土地的德國人充滿戒備。用猶太曆史學家耶利內克(Yeshayahu Jelinek)的話來説,“這種反德傾向尤其表現為一種對德國及一切德國事物的非官方禁令,即自發性的抵制”

這種僵持的局面,直到1960年5月才被一個轟動世界的事件打破:以色列情報機構摩薩德經過多年追捕,在阿根廷布宜諾斯艾利斯郊外成功抓獲了潛逃多年的前納粹高官、大屠殺“最終解決方案”(Endlösung)的主要執行者阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)。

庭上還在辯護的艾希曼

1961年4月,艾希曼在耶路撒冷地方法院被公開審判。這場持續了一年多的世紀審判,成為以色列乃至整個世界重新審視大屠殺的轉折點。超過一百位大屠殺倖存者走上證人席,以顫抖的聲音、痛苦的記憶和確鑿的證據,向全世界,尤其是向德國本土,揭露了納粹屠殺機器的冷酷、高效與殘忍。

審判過程被全球媒體廣泛報道,在西德社會引發了前所未有的震撼和靈魂深處的拷問。許多德國人,特別是戰後成長起來的年輕一代,第一次如此清晰、具體地瞭解到他們的國家在不久前所犯下的令人髮指的罪行。

這場審判迫使整個德國社會更深入、更痛苦地面對那段黑暗歷史,關於集體罪責、個人責任和國家記憶的辯論空前激烈。雖然未能消除仇恨,但它客觀上為德國社會理解以色列的傷痛提供了具體場景,也為兩國關係的進一步解凍創造了一種必要的社會心理氛圍:一種基於對歷史真相共同認知的、同時又極其脆弱的基礎。

“哈爾斯坦主義”陰影下的相向而行

1965年1月,一則消息在波恩的政圈內炸了鍋:德意志民主共和國(東德)領導人瓦爾特·烏布利希(Walter Ulbricht)受埃及總統納賽爾的邀請將對開羅進行國事訪問。這意味着,如果此行成功,西德的外交政策基礎,即“哈爾斯坦主義”,將面臨嚴重挑戰。

“哈爾斯坦主義”始於1955年,得名於另一位“瓦爾特”:時任西德外長瓦爾特·哈爾斯坦(Walter Hallstein)。其內涵用一句話來概括就是“單獨代表權”,也就是聯邦德國(西德)堅稱自己是德意志唯一合法的國家。

根據這個“有我沒他”的原則,波恩將任何對東德的承認視為“不友好行為”,並將以經濟及外交抵制手段來回應相關國家。此原則實施了差不多十年,從未受到真正的挑戰。烏布利希的外交空間基本侷限在蘇東集團內部,而這個局面將被埃及的納賽爾打破。

時任西德總理艾哈德(Ludwig Erhard)在聯邦議院嚴正指出:“誰將烏布利希當作一個主權國家的元首來對待,誰就是在與分裂德意志民族的勢力勾結。”波恩朝野一致認為,必須對納賽爾的挑釁做出回應,只是對回應的形式未達成一致。

值得注意的是,烏布利希受邀前往埃及的消息,是在聯邦德國和以色列正就秘密輸送武器進行談判的內幕曝光之後才流傳開來的,而西德官方對外一直宣稱自己在奉行不向緊張地區輸送武器的政策。

波恩以為自己與以色列的秘密交易會長期留在黑箱之中,也沒意識到與猶太國家發展關係本身其實就已經在阿拉伯國家埋下了“反噬”的伏筆。更糟糕的是西德政府的危機公關説辭,它竟然稱武器交易的新聞是“有人蓄意策劃的干擾行動”,目的是損害德阿關係。

不久前,德國130名駐外大使和外交官集體上書外長瓦德富爾(Johann Wadephul),反對政府過分寬容的對以政策。與此相同,當年的西德外交官們也認為有必要阻止波恩與耶路撒冷之間官方關係的進一步發展,因為這將導致大批阿拉伯國家與東德建交。

西德外交部有聲音警告:“由於我們通過意大利向以色列提供武器的消息被公開,我們的中東政策已進入一個極其危急的階段。”西德駐開羅大使費德雷爾(Dr. jur. Georg Federer)表達得更直白,他認為“目前處於十字路口的不只是我們的中東政策,而且還有我們的德國政策(意指哈爾斯坦主義)”。

很顯然,埃及準備以國家元首的規格接待烏布利希,是阿拉伯世界對(西)德以關係和軍援交易的“棒喝”。因此,波恩在處理對以關係時不得不顧及冷戰大背景下與民主德國的國際競爭,支持以色列意味着將阿拉伯世界拱手讓給東德政府。

以色列在“受害者”心態的驅使下,認為西德為它所做的一切都是“懺悔”和“贖罪”的表示,覺得理所當然。所以,當總理艾哈德在給以色列總理艾希科爾(Levi Eshkol)的一封信中解釋本國的兩難處境、並強調對以關係不該冒險損害“德國切身利益”時,得到的反饋是“德國向納賽爾的投降了”。隨之而來的是以方輿論對聯邦德國的猛烈抨擊,眾多國際猶太組織也批評波恩的路線,呼籲國際社會抵制西德商品的聲音高漲。

在這樣的背景下,總理艾哈德做出了一個令很多人感到意外的決定:與以色列建立外交關係。他認為,作為對納賽爾邀請烏布利希的回應,西德必須放下之前十年裏所持有的“患得患失”和“首鼠兩端”的心態和做法,堂堂正正地堅持“哈爾斯坦主義”。

艾哈德1967年訪問以色列

艾哈德這回的確牛了一把,但同時也不得不吞下“苦果”:兩個月後,十個阿拉伯國家不僅宣佈承認民主德國(雖然沒有立即互換大使),而且還搶先一步,不等西德實施“哈爾斯坦主義”就主動與波恩斷了外交關係。

這個“苦果”實際上還遠未結束:1972年慕尼黑夏季奧運會期間,巴勒斯坦恐怖分子在德國的土地上綁架並殺害了11名以色列代表團成員。

(西)德以關係,在經歷了從絕對排斥、痛苦的錢財交易、艱難的社會心理調適,到建立正式外交關係並在危機中驗證其價值的過程後,終於完成了從“贖罪”起點向一種基於現實利益和戰略互需的特殊雙邊關係的初步轉變。

東德對以政策的演變

二戰後,在戰敗的第三帝國土地上出現了兩個德意志國家:由英法美佔領區結合而成的聯邦德國(西德)和蘇佔區派生出來的民主德國(東德)。

這一歷史背景決定了,無論是西德還是東德,它們對以色列的態度都折射了冷戰時期的思維邏輯和東西方兩大陣營的利益取捨。

開始時,蘇聯期望具有強烈社會主義傳統的以色列會成為自己的盟友。1956年以色列遭到阿拉伯聯軍進攻時,蘇聯通過捷克斯洛伐克向其提供武器。

作為蘇聯的主要盟友,民主德國中央委員會也曾發佈公告表示,德國人在戰爭及其後果上負有部分責任。新政權旨在徹底改變這個國家,摧毀法西斯主義的基礎,從而永久消除戰爭危機。

國家官方的反法西斯主義立場使許多猶太知識分子選擇在蘇聯控制區和早期的東德定居,積極參與國家建設,如哲學家恩斯特·布洛赫(Ernst Bloch)、東德國歌作曲者漢斯·艾斯勒(Hanns Eisler)、作家斯特凡·海姆(Stefan Heym)、布萊希特的妻子、演員海倫娜·魏格爾(Helene Weigel)以及小説家阿諾德·茨威格(Arnold Zweig)等。

從1948年4月開始,東德與巴勒斯坦地區的猶太代表建立官方聯繫。然而,隨着反希特勒聯盟的瓦解和冷戰局勢的形成,原來的盟友變成了敵人。1950年代,以色列在朝鮮戰爭中支持美國為首的西方陣營,所以被東德認定為敵對方的一員。

在戰後賠償問題上,東德堅持以正式承認東柏林政權為先決條件。在紀念反法西斯方面,東德主要聚焦工人階級和共產黨抵抗者,突出自己是反法西斯的繼承人,而將法西斯政權的主要受害者猶太人邊緣化。

1952年布拉格的“思蘭斯基審判”。思蘭斯基(前排左二)是捷克斯洛伐克共產黨總書記,猶太人。

當斯大林不再認為猶太人是自己的天然盟友後,蘇東集團內部掀起了一波波“清洗”浪潮,只不過不是以“反猶主義”,而是以“反猶太復國主義”(針對以色列)的名義,如發生在蘇聯的“醫生案件”(Ärzteverschwörung)、捷克斯洛伐克的“思蘭斯基審判”(Slansky-Prozeß)等,導致不少猶太籍人士逃亡。

為了對抗西德推行的“哈爾斯坦主義”政策,東德開始通過建立與阿拉伯以及“不結盟運動”國家的關係來打破孤立;而要贏得阿拉伯國家的承認,支持巴解組織(PLO)和反對以色列便成為必不可少的“投名狀。東德在武裝和培訓巴勒斯坦人方面非常積極,以色列則以”未承擔納粹罪責且公開支持敵對方”的理由反對民主德國加入聯合國。

戈爾巴喬夫推動蘇東內部改革開放後,東德曾試圖通過改善與猶太組織及以色列的關係來緩和與美國的對立。只是,此時的民主德國氣數已盡:1989年,柏林牆倒塌;第二年,兩德重新統一。

以色列的安全和存續是德國的“國家理性”(Staatsräson)

在德國,凡涉及德以關係,常見到的一個概念是“Staatsräson ”。這是一個德語合成詞,由“Staat”(國家)和“Räson”(理性、明治、合理)組成。此概念在中文中有個“約定俗成”的譯法,叫作“國家理由”或“國家理性”。但是,如果不做必要的解釋,在德以關係的語境中簡單套用這個譯法,會讓普通華文讀者感覺語焉不詳或高深莫測。

從歷史淵源來説,這個政治思想概念可以追溯至文藝復興時代的兩位重要人物及他們的兩部代表作:馬基雅維利的《君主論》和博泰羅的《國家理性》。

馬基雅維利的《君主論》(Il Principe)

兩人均才華橫溢,但思想理論方面 —— 起碼在這個論題上 ——卻相互對立:博泰羅認為,國王的權力必須建立在臣民某種形式的認同之上,而且國王必須盡一切努力贏得人民的喜愛和欽佩,做一個公正的君主。馬基雅維利則強調,君主不僅不必具備各種美德,為了“不讓國家滅亡”,必要時甚至可以不避諱“惡行”。

“國家理性”理論在政治思想史上具有顛覆性意義。德國曆史學家邁內克(Friedrich Meinecke)稱其為突入現代政治體的一個“異物”,拉開了“中世紀”和“現代世界”的距離;法國哲學家福柯(Michel Foucault)則將其比作哥白尼的“日心説”,而意籍美國哲學家維羅裏(Maurizio Viroli)更是聲稱其興起是一場深刻的“思想和意識形態革命”。

作為一種政治理念,“國家理性”的出現與西方現代早期的“理性化”進程密切相關,意味着式微和衰落的“道德理性”和“公民理性”最終被“工具理性”所取代。從特定的角度去看,“國家理性”與中文裏的“識時務者為俊傑”有異曲同工之處。

在德以關係的語境中,“國家理性”可以被理解為是一種鑑於對歷史罪責的懺悔而制定的基本國策。它包括 “道義”和“手段”兩個層面的含義:1)優先考慮和堅決捍衞以色列作為國家的安全和存續權利;2)為了達到這個目標,可以不惜違背“公理”和容忍“惡行”。

在德國政客的公開表述中,我們主要聽到的都是前者;而在具體操作中,我們也能觀察到後者的蹤跡(如包容以色列在加沙的非人道行徑)。這導致公眾和輿論習慣用前者來評判本國政府的對以政策,而難以理解為何一而再三包容以色列的“過度自衞”和“反人類行徑”。

2008年默克爾在以色列議會發表講話,表示以色列的安全和存在是德國的 “國家理性”AP

其實,按照馬基雅維利的邏輯,為了國家利益去包容、縱容,甚至實施“惡行”正是“國家理性”的一個重要內涵。

2008年3月18日,默克爾在就任總理後的第三年正式訪問以色列,並受邀在議會(Knesset)發表演講。其中有一句話成為德以關係中的經典:“德國承擔的歷史責任是我國‘國家理性’的一部分。這意味着,作為聯邦德國總理,我絕不會將以色列的安全作為談判條件。”

這個關鍵詞及之後的反響讓人誤以為默克爾提出了德國外交政策的一條全新指導原則,並期待德方會出台一系列對以的新舉措。其實,它只是演講稿的撰寫者從政治學工具箱裏倒騰出來的一個“舊玩意兒” ,不過是舊詞新用罷了。默克爾本人也明確表示並無意傳遞任何新意,她説:“我之前的每一屆聯邦政府和每一任聯邦總理都承擔着德國對以色列安全的特殊歷史責任。”

不過,默克爾在克奈塞特的演講中使用“國家理性”這個概念的確有“首創”之嫌,而且,她的話術也並非空洞無物,是有以下幾個重要內涵的:

一、雙邊層面:承擔軍事支持義務

如前所述,德以軍備合作可追溯至上世紀50年代初。德國開始向以色列提供軍備以秘密方式進行(如通過意大利轉運等形式),通常由德方負責大部分甚至全部費用(有點類似當下對烏克蘭的軍援)。從國內政治層面來看,此類軍備供應爭議較少,這也是默克爾在演講中強調的國內政治“共識”。

德國公眾真正開始關注對以輸送軍火是在1991年:時任總理科爾決定向以色列交付六艘潛艇,此舉的背景與第一次海灣戰爭有關。當時薩達姆·侯賽因用導彈襲擊以色列,而伊拉克的化學武器庫被曝是由德國企業協助建成的。因此,德國決定幫助以色列提高海基威懾能力,保障其二次打擊能力。除此之外,兩個國家軍隊的培訓合作也持續深化,2008年雙方簽署了“德以互訓協議”,

二、地區層面 I:促進地區和平

“國家理性”亦被稱為“默克爾原則”,其宗旨之一是努力為以色列營造安全的地區環境,緩解阿以緊張關係,實現長期和平。具體來説,就是促進以色列和阿拉伯鄰國在區域貿易、環境保護、交通基礎設施等多領域的合作。

在過去幾十年中,德國積極參與眾多國際和平倡議。譬如,2002年,德國前外長菲舍爾為激活巴以和平進程提出的“七點計劃”;德國提出設立由美國、俄羅斯、歐盟、聯合國組成的所謂“中東四方”機制(Nahostquartett);2014年夏為終結“加沙戰爭”進行停火調解工作。

鑑於巴以談判屢屢失敗,加之衝突地區十分糟糕的民生狀況導致局勢不斷惡化,德國政府對巴勒斯坦的財政支持也被視為保障以色列安全的一個方面。這也是德國在資金、基建、文化、教育和危機預防等方面長期援助巴勒斯坦的原因之一。

此外,德國在2006年9月派出百餘名士兵參與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊(UNIFIL)的海上任務,阻止向真主黨等恐怖組織運輸武器並控制海上通道,以此來緩解該區域的緊張局勢,增進信任,維護以色列安全。

當然,德國推動阿以和平的努力不僅僅是為了保護以色列安全,也是為了使德國外交獲得更大的靈活性和更寬廣的國際空間。所以,長期以來,德國在以色列和阿拉伯“左右逢源”,擁有不小的話語權。

三、地區層面 Ⅱ:應對伊朗核問題

默克爾在2008年耶路撒冷演講中特別將“國家理性”的表述與伊朗核問題聯繫起來,她説:“德國將與夥伴國一道致力於外交解決方案。若伊朗拒不讓步,德國將繼續堅決支持制裁措施。”

2002年以來,多國對伊朗核計劃的和平性存疑。國際原子能機構(IAEA)、聯合國安理會及“E3+3”國家(俄、中、美、法、英、德)多次敦促伊朗合作並提高透明度。儘管2013年11月簽署了“伊朗核問題臨時協議”,但德黑蘭是否真正停止具有軍事意圖的核活動,外界仍存在疑問。

2025年6月,美軍轟炸伊朗福爾多核設施

2015年,解決伊朗核問題的《聯合全面行動計劃》(JCPOA)在維也納簽署。然而,特朗普上任後不久便宣佈退出,導致德黑蘭的核計劃更加隱秘,並最終成為不久前美以聯手打擊伊朗的導火索。

但無論如何,德國等國為控制伊朗核計劃所作出的努力還是可圈可點的。

四、國際層面:多邊組織中的支持

德國對以色列的第三重義務,是在國際多邊組織內和聯合國巴以衝突議題上,通過政策建議和投票行為來維護以色列的安全利益。譬如,德國政府對聯合國提升巴勒斯坦地位的嘗試一直持謹慎態度;2012年11月聯合國大會表決將巴勒斯坦接納為觀察員國時,德國是41個棄權國家之一。如今,默茨政府依然拒絕承認巴勒斯坦國際法意義上的國家地位。

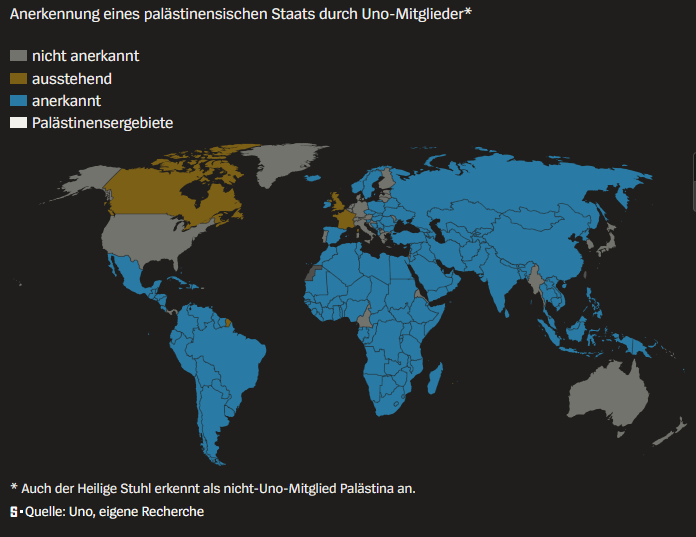

目前,193個聯合國成員國中有147個承認巴勒斯坦國,相當於76%,1988年的時候才佔50%。圖中淺藍色代表承認國,土黃色為尚未但有意承認,灰色指不承認的國家

德國在國際層面為以色列“保駕護航”的政策在歐盟內部存在很大的爭議,部分成員國(挪威、西班牙、愛爾蘭、瑞典等)已相繼通過承認巴勒斯坦的決議,保加利亞、塞浦路斯、捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞6國在加入歐盟前已承認巴勒斯坦國,法國也將在今年九月邁出這一步。

歸納起來説,默克爾當年提出“國家理性”,也有國內及歐盟局勢變化的因素。許多觀察者指出,由於以方在居民點等一系列問題上的作為,德國公眾對以色列的認同和支持正逐漸弱化,而持批評態度的比例則持續上升。特別當阿以及巴以軍事衝突升級加劇,或以色列軍隊被認為過度使用武力時,批評聲更加高漲,“停止兩國軍事合作、暫停或取消歐盟對以色列貿易優惠”的呼聲此起彼伏。

今天,越來越多的德國公眾也開始對默克爾的“國家理性”提出質疑。尤其是年輕一代更傾向拒絕這一“特殊責任”的理念。由於納粹種族滅絕猶太人的歷史與現實距離愈來愈遠,年輕人難以像經歷過那個時代的老一輩德國人一樣,將此責任視為本國的外交基石。

結語

在中東進行穿梭斡旋的德國外長瓦德普爾(Johann Wadephul)最新警告以色列,如果對加沙或約旦河西岸實施兼併或佔領,德國政府將被迫作出“單方面反應”。同時,他堅持認為,“承認巴勒斯坦國是解決方案的最終步驟”。

本質上,他的表態與以往大同小異:在呼籲以色列停火和結束危機的同時總要帶上一句“以色列有權自衞,哈馬斯是目前局勢的始作俑者”。

哈馬斯兩年前發動的恐怖襲擊當然必須受到譴責,但以色列之後的“不對稱”報復在多大程度上應該得到理解和寬容呢?更何況,哈馬斯的極端並非與生俱有,而是和巴勒斯坦人長久以來的悲慘境遇有關。

德國電視一台(ARD)根據獲得的內幕爆料拍攝的紀錄片《The Bibi Files – 內塔尼亞胡檔案》

西方媒體幾乎一致認為,現總理內塔尼亞胡先是間接支持哈馬斯來制衡巴勒斯坦自治政府,之後又利用哈馬斯兩年前的恐怖襲擊發動了一場拯救他本人政治命運的戰爭。但他最終未必能得逞,等待他的很可能是法庭審判。

根據以色列官方的統計,2023年哈馬斯發動的恐怖襲擊造成1200人死亡,250人被擄為人質;到今年3月初為止,還有24名成年人質在哈馬斯手中,35名人質死亡。

根據不同數據的統計,到今年初為止,以色列發動的報復行動在加沙地帶已造成五萬多人死亡,其中絕大多數為平民;在約旦河西岸的死亡人數約為950人,大部分也是平民。而且,加沙地帶的殺戮還在繼續,死傷人數必定還會增加。關鍵是,以色列至今並無意儘快結束那裏的軍事行動。

從雙方的死亡情況看,幾乎達到了1比50。也就是説,一位在恐襲中被殺的猶太人,巴勒斯坦要付出50人的“血償”代價。這難道不也是一種“恐怖行為”嗎?

這種做法讓人想起二戰中德軍在佔領區實施的“連坐懲戒”做法:

克里蘇拉慘案紀念碑

“迪斯托莫和克里蘇拉慘案”:

1944年6月10日,慘案發生在希臘中部一個名叫迪斯托莫(Distomo)的小山村。游擊隊打死3名、打傷18名德軍士兵,招來第4黨衞軍裝甲擲彈師下屬某團的報復,造成該村218村民死亡,全村房屋被燒燬。死亡比例:1:73。兩個月前,同一支德軍部隊在希臘的克里蘇拉對游擊隊的襲擊採取報復行動,死亡比例:1:135。

“利迪策慘案”

1942年,德國扶持的波希米亞和摩拉維亞保護國總督賴因哈德·海德里希遭英國別動隊成員刺殺身亡。利迪策村(Lidice)被懷疑掩護刺客,遭德軍報復性摧毀。村中成年人全部被殺,約340人遇難(包括88名兒童)。死亡比例:1:340。為紀念“利迪策慘案”,國際民主婦女聯合會提議將6月1日定為“國際兒童節”。

“奧拉杜爾大屠殺”

一位德國軍官據稱在法國維爾河畔的奧拉杜爾村(d’Oradour-sur-Glane)遭到抵抗運動組織的監禁,黨衞隊第2師第4裝甲擲彈兵團1營獲報後即將該村包圍,共處死了642名村民,包括247名婦女和兒童。死亡比例:0:642。

這類例子還有很多,在此恕不一一列舉。

猶太人是千年基督教迫害和納粹政權的主要受害者羣體,如今,他們依然以“受害者”自居,而自己採取的報復手段卻與上述例子所呈現的別無二致。

搶完麪粉後筋疲力盡的巴勒斯坦男子德媒

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞日前在一場線上發佈會上表示,加沙地帶正陷入一場“人為造成的大規模饑荒”,根源在於國際援助長期遭封鎖,數噸食物、潔淨飲水和醫療物資滯留邊境之外。譚德塞稱,“ 除了‘大規模饑荒’,我不知道還能用什麼詞來形容,而且這是人為的結果,這一點非常明確。這是由於封鎖導致的。”

面對這些事實,德國政府卻依然在按照“國家理性”原則處理對以關係,成為西方陣營中除美國之外對以最包容的一個大國。這個“理性”既然可以包容“惡行”,當然也就沾上了無辜者的鮮血。正是出於這個原因,目前德國針對默茨的狀紙才會滿天飛。

值得注意的是,以色列宗教與文化傳承部長阿米哈伊·以利亞胡(Amichai Elijahu)日前在接受“Kol Chai”電台採訪中甚至認為解救加沙被扣押人質並非“戰爭的首要目標”。他説:“這些人應被稱為戰俘,而戰俘問題將在戰爭結束時處理。”他強調加沙必須“猶太化”,這樣“當地阿拉伯人的生活才會改善。”

此公或許道出了以色列繼續在加沙地帶軍事行動的真實目的。除了為內塔尼亞胡政治續命之外,難道這是在為特朗普不久前提出的“美國接管加沙,以便發展地產事業”鋪路?

歷史又一次證明,“受害者”和“施害者”的轉換,往往只在一念之間。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。